Introducción

La adolescencia es una etapa de la vida que comienza a los 10 años y concluye a los 19 años, aproximadamente, tiempo en el que suelen experimentarse cambios desde el aspecto físico, psicológico, social y sexual. Por ello, es considerado un periodo donde las personas son altamente vulnerables a los diferentes factores de riesgos propios del mencionado periodo (vandalismo, embarazo precoz, consumo de alcohol y drogas, desórdenes alimenticios, abandono escolar, etc.). Frente a este contexto, la familia desempeña un rol importante para promover el desarrollo emocional de los adolescentes que les permitan afrontar las situaciones descritas que atentan contra su bienestar personal, su salud e integridad (Trujillo et al., 2016).

En ese orden de ideas, la familia se torna un sistema que también posibilita el desarrollo de una interrelación positiva entre cada uno de sus integrantes y favorece la aparición de rasgos favorables, aspectos que emergen a partir de la dinámica y estructura familiar. Por lo expuesto, los padres de familia deben garantizar un funcionamiento familiar donde prime la comunicación, el afecto y el respeto entre cada uno de los integrantes (Musito & Callejas, 2017). El funcionamiento familiar es considerado como un factor preponderante en la evaluación del entorno familiar, “incluida la asignación de roles, la comunicación, la respuesta emocional, la capacidad de resolución de problemas y el control del comportamiento entre los miembros de la familia” (Zhangy & Wang, 2020, p.2). Ahora bien, es necesario precisar que el funcionamiento familiar no es estático, sino que va modificándose según las circunstancias durante el ciclo vital y en función a las condiciones socioculturales y económicas.

Entonces, una familia funcional es aquella que equilibra el sistema familiar, incluso cuando los problemas se presenten, lo cual permite que se solucionen eficazmente con el propósito de desarrollar y lograr un mayor nivel de madurez en cada integrante de la familia. Asimismo, estas familias son caracterizadas porque asignan roles a los integrantes y deben ser cumplidos, se trabaja en equipo con la finalidad de concretizar el bienestar para todos, sin distinción alguna, haciéndolo con amor y entusiasmo. Por el contrario, una familia disfuncional hace referencia a aquella cuyo sistema no es capaz de lograr identificar y satisfacer las necesidades emocionales básicas de los miembros. Asimismo, se torna disfuncional cuando no existe el respeto intergeneracional y no se evidencia una estructura jerárquica. En resumen, cuando la articulación entre los integrantes resulta deficiente, lo cual afecta el desarrollo psicosocial, su adaptabilidad y solución de conflictos en los subsistemas (Perdomo et al., 2015).

Olson (1993), mediante su modelo circunflejo del sistema familiar, analizó los factores que hacen posible equilibrar o desequilibrar a la familia a través de dos factores: la cohesión y la adaptabilidad. “La cohesión es definida como los lazos familiares que los miembros de la familia tienen entre sí. Es una medida del grado de proximidad o separación respecto al tiempo compartido, amigos, espacio, toma de decisiones, intereses y recreación” (Olson, 1993, p.145). Respecto a la dimensión adaptabilidad, “tiene que ver con la medida en que el sistema familiar es flexible y capaz de cambiar su estructura de poder, sus roles y reglas de relación en respuesta a una demanda situacional o de desarrollo” (Olson, 1993, p.148). Ambos factores pueden convertirse en facilitadores u obstaculizadoras del funcionamiento familiar por la manera de comunicarse.

Respecto a las habilidades sociales, se despliegan en contextos interpersonales para expresar sentimientos, actitudes, opiniones y demandas de manera adecuada al contexto, respetando estas mismas conductas en los demás; situación que facilita la resolución de los problemas inmediatos y se eviten posibles problemas futuros (Caballo, 2007). Hay dos tipos principales de habilidades sociales: básicas y complejas. Los primeros tienen que ser internalizados antes de que los segundos puedan ser aprendidos. El proceso comienza en la niñez y continúa durante la adolescencia, durante la cual se desarrollan herramientas comunicativas y relacionales con el fin de establecer relaciones sociales positivas, que son fuentes de autosatisfacción y bienestar personal (Salavera & Usán, 2021).

Las habilidades sociales fomentan que los adolescentes logren una adaptación social, creando y manteniendo relaciones interpersonales y tiene implicancias en el corto o mediano plazo en su vida. Por ello, la edad escolar se considera un periodo importante para s desarrollo. En ese sentido, el desarrollo de habilidades sociales les permite interactuar eficazmente con sus pares, ayuda con la preparación escolar y mejora la adaptación al entorno escolar formal, así como el nivel de logro de aprendizaje. No obstante, el limitado repertorio de habilidades sociales en los adolescentes conduce a sentimientos de soledad, problemas mentales y de conducta posteriores, interacciones deficientes con sus padres, docentes y compañeros y la inadaptación escolar (Maleki et al., 2019).

Desde otra perspectiva, se afirma que la importancia del desarrollo de sus habilidades sociales radica, además, en que permite a los adolescentes ser socialmente competentes y puedan enfrentar las situaciones adversas y complejas propias de la continua interacción. En ese entender, posibilita reducir la probabilidad de que aparezcan conductas negativas en clase, como los conflictos escolares, la agresividad y violencia entre pares, el aislamiento, así como la indiferencia (Betancourth et al., 2017)

De acuerdo a la propuesta del Ministerio de Salud (Perú. Ministerio de Salud, 2005), las habilidades sociales se estructuran en cuatro factores. La asertividad está asociada a la capacidad que tienen los adolescentes de reconocer sus derechos y defenderlos, respetando el de los otros. La comunicación se refiere al intercambio eficaz de ideas y pensamientos entre los adolescentes. La autoestima está referida a la valoración que auto perciben los adolescentes, es decir, conocerse y aceptarse a sí mismos. En cuanto a toma de decisiones, se refiere a la habilidad de seleccionar, entre varias opciones, la que les garantice mayor bienestar.

Existen algunas investigaciones que se realizaron con el propósito de evaluar la relación entre el funcionamiento familiar y las habilidades sociales en adolescentes y reportaron que existía una relación directa y significativa entre ambas variables, es decir, una percepción favorable del entorno familiar se relacionaba a una adecuados comportamientos de los adolescentes que favorecían la interacción con sus compañeros, amigos, docentes y demás actores educativos (Alayo & Borrero, 2022; Esteves et al., 2020; Ramírez, 2017; Pablo et al., 2021).

En virtud a lo expuesto, el objetivo general de la presente investigación fue describir la relación que existe entre el funcionamiento familiar y las habilidades sociales en los adolescentes del tercer, cuarto y quinto grado de secundaria pertenecientes a 3 instituciones educativas públicas peruanas.

Materiales y métodos

El enfoque de investigación fue cuantitativo, ya que estuvo centrado en la medición numérica, así como el uso de la estadística para establecer patrones de comportamiento de los participantes. En cuanto al diseño, fue no experimental, puesto que las variables funcionamiento familiar y habilidades sociales no fueron manipuladas deliberadamente, solo se observaron. Respecto al tipo, fue descriptivo - correlacional transversal, debido a que se desarrolló el análisis de las características de las variables, se determinó si ambas se relacionaban significativamente y porque la recolección de datos se realizó en un único momento, respectivamente (Hernández & Mendoza, 2018).

La población estuvo constituida por 467 adolescentes que cursaban el tercer, cuarto y quinto grado de secundaria pertenecientes a 3 instituciones educativas públicas peruanas, mientras que la muestra fue conformada por 211 estudiantes, cantidad que se determinó a través del muestreo probabilístico estratificado con un nivel de confianza del 95% y una significancia del 5%. Como se observa en la Tabla 1, participaron más estudiantes mujeres, que tenían entre 14 y 15 años y cursaban el cuarto grado de educación secundaria.

Tabla 1 - Características sociodemográficas de la muestra

| Variables sociodemográficas | n= 211 | % | |

|---|---|---|---|

| Género | Masculino | 98 | 46,4 |

| Femenino | 113 | 53,6 | |

| Edad | Entre 12 y 13 años | 62 | 29,4 |

| Entre 14 y 15 años | 88 | 41,7 | |

| Entre 16 y 17 años | 61 | 28,9 | |

| Grado | Tercero | 60 | 28,4 |

| Cuarto | 79 | 37,4 | |

| Quinto | 72 | 34,2 | |

Fuente: Elaboración propia

La recolección de datos se dio mediante una encuesta, la cual estuvo conformada por tres secciones. En la primera sección se solicitó a los estudiantes su consentimiento informado, así como información sociodemográfica (género, edad y grado).

En la segunda sección se aplicó la Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar FACES III, instrumento que evalúa los sentimientos que tienen las personas hacia su familia. Fue diseñado por Olson et al. (1985), está conformado por 20 ítems calificados cuantitativamente mediante una escala de Likert de 5 puntos que transcurren desde 1 (nunca) hasta 5 (siempre) y mide 2 dimensiones: cohesión (ítems del 1 al 10) y adaptabilidad (ítems del 11 al 20). Sus propiedades psicométricas fueron determinadas en un estudio previo realizado por Estrada & Gallegos (2020), donde se estableció que la escala tenía muy adecuados niveles de validez basada en el contenido (V de Aiken= 0, 912) y confiabilidad (α= 0,901).

En la tercera sección se aplicó la Lista de Evaluación de las Habilidades Sociales, la cual fue elaborada por el Ministerio de Salud (Perú. Ministerio de Salud, 2005) y describe las conductas que los adolescentes muestran al interrelacionarse. Está conformado por 42 ítems calificados cuantitativamente mediante una escala de Likert de 5 puntos que transcurren desde 1 (nunca) hasta 5 (siempre) y evalúa 4 dimensiones: asertividad (ítems del 1 al 12), comunicación (ítems del 13 al 21) autoestima (ítems del 22 al 33) y toma de decisiones (ítems del 34 al 42). Sus propiedades psicométricas también fueron determinadas en un estudio previo realizado por Estrada et al. (2020), donde se estableció que la escala tenía adecuados niveles de validez basada en el contenido (V de Aiken= 0, 868) y confiabilidad (α= 0,818).

Para la recolección de datos se gestionaron las autorizaciones a las autoridades de las instituciones educativas focalizadas en la presente investigación. Una vez reunidos de manera presencial con los estudiantes, se les explicó el propósito, se les solicitó su consentimiento informado, se les dio las orientaciones respectivas y desarrollaron los instrumentos. Dicho procedimiento tuvo una duración aproximada de 25 minutos.

En análisis de datos se realizó a nivel descriptivo e inferencial. El análisis descriptivo se desarrolló mediante el uso de tablas de frecuencia y porcentaje que fueron obtenidos a través del uso del Software SPSS V.25. En cuanto a los resultados inferenciales, se obtuvieron mediante el uso del coeficiente de correlación Rho de Spearman. Este estadístico fue relevante para conocer si las variables y dimensiones se relacionaban significativamente (p<0,05).

Resultados y discusión

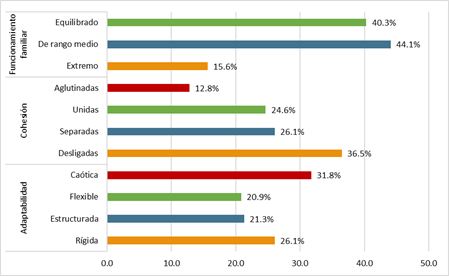

En la Figura 1 se observa que el 44,1% de los estudiantes percibía que el funcionamiento familiar era de rango medio, el 40,3% indicó que era equilibrado, mientras que el 15,6% sostuvo que era extremo. Como se puede ver, el tipo de familia predominante era de rango medio, es decir, eran familias extremas solo una dimensión y tendían a ser poco saludables, ya que en sus hogares pocas veces se transmitían muestras de afecto o cariño, no pasaban tiempo juntos y raras veces se consideraba la opinión de cada uno de los miembros. Respecto a la dimensión cohesión, el 36,5% indicó que su familia era desligada, el 26,1% señaló que era separada, el 24,6% percibía que era unida y el 12,8% precisó que era aglutinada. Se observa que las familias se caracterizaban por ser desligadas, es decir, existía una desvinculación emocional entre sus integrantes, los cuales pocas veces se vinculaban los demás integrantes, realizaban sus actividades por separado y casi no se tomaban decisiones de manera conjunta. En cuanto a la dimensión adaptabilidad, el 31,8% precisó que su familia era caótica, el 26,1% indicó que era rígida, el 21,3% mencionó que era estructurada y el 20,9% señaló que era flexible. Lo expuesto indica que, en ocasiones, las reglas que existían en el entorno familiar se habían formulado sin previo razonamiento el liderazgo no se ejercía correctamente y los roles que tenían cada uno de los integrantes eran poco claros e inestables.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propiaFig. 1 - Resultados descriptivos de la variable funcionamiento familiar y sus dimensiones

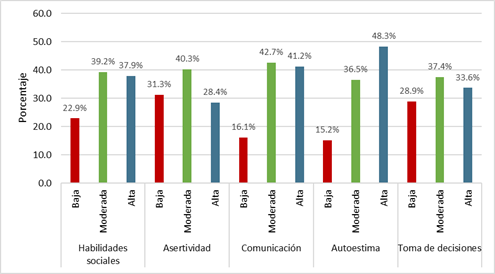

En la Figura 2 se observa que el nivel de desarrollo de las habilidades sociales del 39,2% de los estudiantes era moderado, del 37,9% era alto y del 22,9% era bajo. Lo expuesto indica que los estudiantes tenían ciertas dificultades para relacionarse adecuadamente con sus compañeros, docentes y demás actores educativos. En lo que respecta a la dimensión asertividad, el nivel de desarrollo del 40,3% era moderado, del 31,3% era bajo y del 28,4% era alto. La información descrita da cuenta que los estudiantes, en ocasiones, expresaban opiniones, pensamientos y sentimientos respetándose y respetando a los demás, por ello, era necesario consolidar dichas conductas. En cuanto a la dimensión comunicación, el nivel de desarrollo del 42,7% era moderado, del 41,2% era alto y del 16,1% era bajo. Ello quiere decir que los estudiantes se caracterizaban por expresarse en forma apropiada y coherente, transmitiendo el mensaje y comprendiendo el de los demás. Con relación a la dimensión autoestima, el nivel de desarrollo del 48,3% era alto, del 36,5% era moderado y del 15,2% era bajo. Lo expuesto indica que los estudiantes manifestaban un sentimiento de valoración y aceptación sobre quiénes eran y los rasgos que configuraban su personalidad. Por último, respecto a la dimensión toma de decisiones, el nivel de desarrollo del 37,4% era moderado, del 33,6% era alto y del 28,9% era bajo. Se observa que un considerable porcentaje de estudiantes manifiestan que el manejo de decisiones respecto a su vida y la de los demás, analizando los aspectos favorables y desfavorables, tiende a ser bueno.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propiaFig. 2 - Resultados descriptivos de la variable habilidades sociales y sus dimensiones

En la Tabla 2 se observan los datos obtenidos a través de la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov. En ese sentido, la magnitud de error de la prueba para todas las variables y dimensiones de estudio fue inferior al nivel de significancia (p<0,05), lo cual indica que las puntuaciones no se ajustan a la distribución normal. Entonces, tomando como referencia lo expuesto y considerando también la naturaleza de las variables y su nivel de medición (ordinal), se optó por utilizar la prueba no paramétrica Rho de Spearman para determinar si las variables y dimensiones se relacionaban.

Tabla 2 - Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov para las variables y dimensiones

| Variable y dimensiones | Kolmogorov-Smirnov | ||

|---|---|---|---|

| Estadístico | gl | Sig. | |

| Funcionamiento familiar | 0,104 | 211 | 0,002 |

| Cohesión | 0,087 | 211 | 0,014 |

| Adaptabilidad | 0,132 | 211 | 0,001 |

| Habilidades sociales | 0,177 | 211 | 0,000 |

| Asertividad | 0,023 | 211 | 0,000 |

| Comunicación | 0,137 | 211 | 0,000 |

| Autoestima | 0,101 | 211 | 0,007 |

| Toma de decisiones | 0,045 | 211 | 0,000 |

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la Tabla 3, el coeficiente de correlación rho de Spearman entre las variables funcionamiento familiar y habilidades sociales fue de 0,768 con un p-valor menor al nivel de significancia (p<0,05), lo cual indica que existe una relación directa y significativa entre el funcionamiento familiar y las habilidades sociales en los adolescentes del tercer, cuarto y quinto grado de secundaria pertenecientes a 3 instituciones educativas públicas peruanas.

Tabla 3 - Relación entre las variables funcionamiento familiar y habilidades sociales

| Funcionamiento familiar | Habilidades sociales | |||

|---|---|---|---|---|

| Rho de Spearman | Funcionamiento familiar | Coeficiente de correlación | 1,000 | 0,768** |

| Sig. (bilateral) | . | 0,000 | ||

| N | 211 | 211 | ||

| Habilidades sociales | Coeficiente de correlación | 0,768** | 1,000 | |

| Sig. (bilateral) | 0,000 | . | ||

| N | 211 | 211 |

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Fuente: Elaboración propia

Según la Tabla 4, los coeficientes de correlación rho de Spearman entre la variable funcionamiento familiar y la dimensiones asertividad, comunicación, autoestima y toma de decisiones fueron de 0,707; 0,755; 0,788 y 0,730; respectivamente. En todos los casos resultaron ser estadísticamente significativos (p<0,05), lo cual indica que existe una relación directa y significativa entre el funcionamiento familiar y la asertividad, comunicación, autoestima y toma de decisiones de los adolescentes del tercer, cuarto y quinto grado de secundaria pertenecientes a 3 instituciones educativas públicas peruanas.

Tabla 4 - Relación entre el funcionamiento familiar y las dimensiones de las habilidades sociales

| Variable y dimensiones | Funcionamiento familiar | |

|---|---|---|

| Asertividad | Coeficiente de correlación Rho de Spearman | 0,707** |

| Sig. (bilateral) | 0,000 | |

| N | 211 | |

| Comunicación | Coeficiente de correlación Rho de Spearman | 0,755** |

| Sig. (bilateral) | 0,000 | |

| N | 211 | |

| Autoestima | Coeficiente de correlación Rho de Spearman | 0,788** |

| Sig. (bilateral) | 0,000 | |

| N | 211 | |

| Toma de decisiones | Coeficiente de correlación Rho de Spearman | 0,730** |

| Sig. (bilateral) | 0,000 | |

| N | 211 | |

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Fuente: Elaboración propia

El funcionamiento familiar está asociado a la calidad de las interacciones que existen entre los miembros de la familia, así como la estructura familiar, las relaciones, el apoyo mutuo y las expectativas. Entonces, constituye la base para la realización del desarrollo saludable del cuerpo y la mente de cada uno de los miembros de la familia y su relación con la sociedad, lo que está íntimamente relacionado con la salud mental de los adolescentes. Por ello, en la presente investigación se buscó describir la relación entre el funcionamiento familiar y las habilidades sociales en los adolescentes del tercer, cuarto y quinto grado de secundaria pertenecientes a 3 instituciones educativas públicas peruanas.

En primer lugar, se determinó que los estudiantes se caracterizaban por percibir que sus familias tenían un funcionamiento familiar de rango medio, es decir, eran familias con una tendencia a la disfuncionalidad, ya que en sus hogares pocas veces se transmitían muestras de afecto o cariño, no pasaban tiempo juntos y raras veces se consideraba la opinión de cada uno de los miembros al momento de tomar decisiones. Un resultado similar fue obtenido por Estrada & Gallegos (2020), quienes realizaron un estudio sobre el funcionamiento familiar en adolescentes peruanos y concluyeron que la mayoría de ellos percibían que el funcionamiento de sus familias era de rango medio debido a la ausencia de armonía y carencia afectiva que existía en sus hogares. Del mismo modo, se converge con los hallazgos de Alayo & Borrero (2022), quienes identificaron que el nivel de funcionamiento familiar predominante era de rango medio, lo cual indicaba que existía un vínculo afectivo débil, cierta insatisfacción y poca comprensión por los integrantes del núcleo familiar.

En cuanto a las habilidades sociales, se halló que los adolescentes se caracterizaban por haber desarrollado parcialmente sus habilidades sociales, es decir, tenían ciertas dificultades para relacionarse adecuadamente con sus compañeros, docentes y demás actores educativos y en ciertas ocasiones actuaban sin pensar en las implicancias que sus acciones podrían ocasionar. Resultados similares fueron obtenidos en diversos estudios realizados en Perú, donde concluyeron que los adolescentes presentaron habilidades sociales parcialmente desarrolladas, por ello, era imperativo fortalecerlas desde dos vertientes: las instituciones educativas y los hogares para mejorar las relaciones interpersonales y mejorar el clima de aula, condiciones básicas para el aprendizaje (Estrada et al., 2021; Estrada & Mamani, 2020).

Las habilidades sociales son muy importantes para el desarrollo de los adolescentes, se traducen en acciones concretas como mostrar interés en los demás, iniciar y mantener interacciones, participar en actividades grupales dirigidas a objetivos, responder adecuadamente al comportamiento agresivo de sus compañeros y resolver problemas sociales de manera efectiva. Estas habilidades son necesarias para las relaciones positivas con los compañeros, que satisfacen la necesidad de pertenencia, protegen contra la victimización y promueven el desarrollo cognitivo y social (Szumski et al., 2019).

Un hallazgo relevante en la presente investigación indica que existe una relación directa y significativa entre el funcionamiento familiar y las habilidades sociales en los adolescentes del tercer, cuarto y quinto grado de secundaria pertenecientes a 3 instituciones educativas públicas peruanas. En ese sentido, el coeficiente de correlación rho de Spearman entre ambas variables fue de 0,768 con un p-valor menor al nivel de significancia (p<0,05). Ello implicaba que, mientras exista una adecuada dinámica e interacción que se da entre los integrantes de una familia, así como una cohesión y adaptabilidad equilibrada, los estudiantes exteriorizarán sus sentimientos y pensamientos de forma adecuada, en coherencia con las situaciones, y respetarán las opiniones de los demás.

El resultado descrito coincide con algunas investigaciones que buscaron conocer cómo se relacionaba el entorno familiar y su dinámica con el desarrollo de las habilidades sociales y concluyeron que existía una relación directa y significativa entre ambas variables (Alayo & Borrero, 2022; Pablo et al., 2021; Esteves et al., 2020; Ramírez, 2017). Al respecto, Isaza & Henao (2011) afirman que la familia y las personas que rodean al adolescente tienen una gran influencia sobre su desarrollo. En ese entender, fomentan a través de sus acciones cotidianas la formación de hábitos y repertorios indispensables que hace posible desenvolverse en su día a día e interrelacionarse con las personas de su entorno amical, escolar y social en el cual se encuentran inmersos.

Finalmente se determinó que el funcionamiento familiar se relacionaba de manera directa y significativa con la asertividad, comunicación, autoestima y toma de decisiones en los adolescentes del tercer, cuarto y quinto grado de secundaria pertenecientes a 3 instituciones educativas públicas peruanas. Los coeficientes de correlación Rho de Spearman fueron 0,707; 0,755; 0,788 y 0,730; respectivamente y En todos los casos resultaron ser estadísticamente significativos (p<0,05). De lo expuesto se desprende la gran importancia que tiene la familia, su estructura y funcionalidad en el desarrollo de las habilidades sociales de los adolescentes.

La presente investigación aborda dos variables importantes en que inciden en el desarrollo de los adolescentes, sin embargo, en el contexto local, nacional e internacional han sido poco estudiadas a la vez. En ese sentido, los hallazgos se tornan relevantes y novedosos, sin embargo, existen algunas limitaciones, como la homogeneidad de la muestra, así como las características del instrumento de recolección de datos, aspectos que podrían ocasionar que no se puedan realizar generalizaciones y que existan sesgos de deseabilidad social, respectivamente. En virtud a lo expuesto, sería importante que en futuras investigaciones se amplíe el tamaño de la muestra, incluyendo a estudiantes universitarios, y se utilicen técnicas e instrumentos de recojo de datos alternos que complementen y den mayor objetividad al mencionado proceso.

Conclusiones

La familia es considerada un sistema que está constituida por una serie de relaciones y microsistemas, contexto en el que cada integrante se desarrolla y se adapta a las diversas situaciones que pueden afrontar, en ese sentido, es necesario que existan jerarquías, normas de convivencia y límites. Así pues, el funcionamiento familiar se torna en un factor determinante en el desenvolvimiento de los adolescentes, puesto que actúa como soporte en su desarrollo personal. No obstante, problemas como la desintegración o la disfuncionalidad familiar, los modelos conductuales violentos, el limitado afecto familiar o los continuos conflictos ocasionarían sesgos en el desarrollo de los miembros de la familia, principalmente en los adolescentes.

En función a lo expuesto, se halló que los estudiantes percibían que el funcionamiento familiar era de rango medio, es decir, tendían a la disfuncionalidad, ya que existía un clima de hostilidad y normalmente las normas de convivencia eran rígidas. Del mismo modo, se identificó que el nivel de desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes era moderado, lo cual indica que tenían dificultades para relacionarse adecuadamente con sus compañeros, docentes y demás actores educativos. Por otro lado, se determinó que existe una relación directa y estadísticamente significativa entre el funcionamiento familiar y las habilidades sociales en los adolescentes del tercer, cuarto y quinto grado de secundaria pertenecientes a 3 instituciones educativas públicas peruanas. El coeficiente de correlación Rho de Spearman fue de 0,768 con un p-valor menor al nivel de significancia (p<0,05).

En virtud a lo expuesto, es necesario que las autoridades educativas gestionen la presencia de profesionales en el desarrollo de la estrategia “escuela para padres” con el propósito de concientizar y reorientar la función que cumple la familia y fortalecer los lazos familiares para que los estudiantes convivan en un entorno psicológicamente saludable. Ello repercutirá, indudablemente, en su desarrollo biopsicosocial y bienestar personal.