Introducción

El examen de la literatura científica internacional permite identificar la existencia de enfoques diferentes (algunos contrapuestos) respecto a qué entender por inclusión educativa. Un lugar especial en esas perspectivas, lo ocupa la relación entre los conceptos educación inclusiva e inclusión educativa. Una primera impresión de los autores a la luz de esas lecturas da cuenta de al menos dos rutas epistémicas principales.

La primera, asociada al concepto inclusión social derivado del pensamiento social, fundamentalmente filosófico, sociológico y económico, cuyos presupuestos teóricos se aplican al área de la educación. La segunda, centrada en el debate educativo-pedagógico acerca de la evolución histórica de las categorías discapacidades, necesidades educativas especiales, integración educativa y finalmente educación inclusiva. Pareciera que, determinados usos del término inclusión educativa desde el referido recorrido conceptual en el campo de la educación, han generado una visión crítica sobre este.

Desde la perspectiva teórica que asumen los autores, las investigaciones sobre inclusión educativa universitaria amplían el entendimiento de cómo las instituciones universitarias debían ser entornos de inclusión social hacia adentro y afuera, comprendiendo la misión fundamental que tienen las universidades respecto al desarrollo, más allá de los apellidos que se le adjudiquen a este. Estas investigaciones aportan teorías, conceptos y modelos que ayudan a cuestionar y redefinir las concepciones tradicionales de la educación superior.

Debían también fomentar el abordaje de la interseccionalidad, la participación activa de los actores, la colaboración y los proyectos de autodesarrollo comunitario, no limitando este último concepto a lo taxonómico, de manera que, el derecho a la educación superior de calidad (Santana et al., 2023) no sólo signifique goce a nivel individual, sino que, impacte en el mejoramiento de las condiciones de vida y el bienestar colectivo, lo que implica el diagnóstico crítico, la prospectiva, las propuestas de cambio de la realidad compleja y desafiante que viven nuestros pueblos.

En la base de estos presupuestos se encuentra la cuestión de la diversidad y la discriminación, aspectos que, no obstante, sus desarrollos teóricos, en la práctica de muchas instituciones educativas continúan siendo mal tratados. Acerca del primero de ellos, se asumen esencialmente los puntos de vista de Rivero et al. (2022). En relación con el segundo, se privilegian los puntos de vista de Álvarez (2019), específicamente en el tratamiento de los constructos discriminación oculta, discriminación inconsciente, discriminación indirecta y discriminación inversa, así como, en lo relacionado con las acciones positivas.

Recorrido histórico del término inclusión social. Un antecedente esencial

El término inclusión social ha experimentado un recorrido conceptual a lo largo del tiempo, reflejado en su relación con otras categorías como pobreza, exclusión social, derechos humanos, participación y desarrollo sostenible. Destacan sus antecedentes vinculados al enfoque de bienestar social de las décadas de 1950 y 1960, cuando el análisis social giraba en torno a la provisión de servicios básicos y la garantía de seguridad a las personas en situación de pobreza. En la siguiente década la inclusión social fue vista como derecho de las personas a participar en la sociedad sin prejuicio de características personales. Se prestó atención a la idea de las capacidades como base para la reflexión acerca del bienestar y la inclusión.

Durante las décadas 1990 y 2000, el término inclusión social se consolidó como una noción central en la discusión sobre pobreza y desigualdad. La atención se centró en identificar grupos excluidos, como personas con discapacidades, minorías étnicas, migrantes y otros grupos marginados. Se hizo hincapié en la necesidad de promover la participación activa y equitativa en la sociedad como expresión de las capacidades humanas.

Una posición avanzada y activa en el análisis de este tema ha ocupado la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Desde aquí se visualiza la inclusión social apegada también a la cohesión social, sin embargo, se le concede importancia a los mecanismos objetivos y subjetivos asociados al desarrollo, lo que se manifiesta en que, no se limita la inclusión a la adaptación de las personas a las estructuras, sino que reconoce la responsabilidad del sistema social para el logro de la incorporación de la sociedad a las exigencias del desarrollo, su autodeterminación (Ottone & Sojo, 2007).

En el siglo XXI el enfoque de inclusión social se volvió más integral y multidimensional. Abordó factores estructurales, como la discriminación, la exclusión social y las barreras económicas. La inclusión social pasó a estar vinculada con la diversidad, la igualdad de género, el acceso a la educación, el empleo digno, la participación cívica y la justicia social. En las últimas décadas, la inclusión social ha adquirido un carácter global y se ha integrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La Agenda 2030 reconoce la importancia de no dejar a nadie atrás y aboga por la erradicación de la pobreza, la promoción de la igualdad y la construcción de sociedades inclusivas y sostenibles, aspectos verificables en informes de la ONU sobre Desarrollo Sostenible, documentos que enfatizan la necesidad de promover la inclusión en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En resumen, el término inclusión social ha evolucionado desde un enfoque de bienestar hacia un enfoque de derechos humanos, y finalmente, hacia un enfoque integral y multidimensional que busca abordar las desigualdades y promover la participación activa de todos los individuos en la sociedad. Esta evolución refleja un cambio en la comprensión de las dinámicas sociales y la importancia de la igualdad de oportunidades y la justicia social.

Rivero et al. (2022) plantean que la inclusión educativa es el proceso que potencializa la diversidad como valor enriquecedor de la educación universitaria y expresa la capacidad de las instituciones educativas de garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales de estudiantes, docentes y trabajadores; su acceso, permanencia, participación, vínculo solidario y la apropiación de resultados, dando respuesta a través de diversos mecanismos a las necesidades educativas de todas las personas.

Educación inclusiva: ¿Un constructo teórico que supera el alcance del término inclusión educativa?

Durante las décadas 1960 y 1970, la educación inclusiva tuvo su primer antecedente en la respuesta a las críticas a la segregación de estudiantes con discapacidad en escuelas especiales. El modelo médico de la discapacidad, que vio a las personas con discapacidad como enfermos a ser tratados por profesionales de la salud, comenzó a ser cuestionado. Posteriormente, la noción de necesidades educativas especiales se presentó, resaltando la importancia de adaptar la educación para abordar las diversas necesidades de los estudiantes. Un momento muy importante en los orígenes del concepto educación inclusiva fue en el que, se implementaron políticas y estrategias denominadas como integración educativa. A finales de los años 80 y principios de los 90, se produjo un cambio significativo hacia la educación inclusiva en muchos países, respaldado por investigaciones y campañas de defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

La Declaración de Salamanca en 1994 fue un hito importante al establecer la educación inclusiva como un objetivo fundamental para todos los niños, independientemente de sus diferencias. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006 reforzó los principios de educación inclusiva y abogó por un sistema educativo accesible y de calidad para todas las personas. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU incluye el objetivo de educación inclusiva y equitativa, resaltando la importancia de asegurar que nadie se quede atrás.

La educación inclusiva se ha ampliado para incluir no solo a estudiantes con discapacidad, sino también a aquellos de diversos orígenes culturales, lingüísticos y socioeconómicos. La educación inclusiva busca no solo la participación de todos los estudiantes en el sistema educativo regular, sino también su éxito académico y bienestar. Implica la adaptación del currículo, la infraestructura y las prácticas pedagógicas para atender las necesidades de todos los estudiantes. Se enfoca en promover ambientes de aprendizaje que celebren la diversidad y fomenten la colaboración y la comprensión entre estudiantes.

Para Delgado (2019) la educación inclusiva debe comprenderse, según nuevos retos de trabajo, en función de las necesidades de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Estas no son etiquetadas en ningún momento por el docente, pero sí son atendidas con diferentes acciones. Se dan en un ambiente de calidez para los docentes y estudiantes. Busca lograr en todos los estudiantes su presencia, participación y éxito académico en los diferentes niveles educativos (p. 23). Ocampo (2015, p. 21-22) afirma que:

La educación inclusiva no se reduce a la situación de discapacidad y de necesidades educativas especiales

La educación inclusiva pretende la transformación y actualización de todos los campos de la pedagogía, especialmente la didáctica, el currículo y la evaluación, los cuales son la base de la constitución de los saberes pedagógicas de cada educador

La educación inclusiva necesita de una construcción teórica capaz de sentar sus bases conceptuales, teóricas y metodológicas según la naturaleza de las tensiones del nuevo siglo.

La educación inclusiva es un modelo que asume la heterogeneidad y la diversidad de todas las personas. La diversidad es su fundamento antropológico pues explica que todos los ciudadanos somos diferente y eso es lo normal, lo anormal es pensar que todos somos iguales. Mientras que la heterogeneidad es el fundamento psicológico y explica que todas las personas experimentan situaciones, dimensiones y habilidades diferentes para aprender. El aprendizaje no es algo estático depende el lugar que cada persona habita en este mundo.

En el enfoque de educación inclusiva se reconoce la necesidad de re-fundar la educación especial y que la educación para todos es una declaración política surgida en la conferencia de 1990 y reafirmada en Dakar en el 2000.

El carácter de proceso de la educación inclusiva es un aspecto muy importante, al igual que, el reconocimiento de los desafíos de la diversidad y de elementos básicos como la cultura, las políticas y las prácticas.

Respecto a la cultura, Jiménez & Mesa (2020) la comprenden como formas de vidas que se expresan a través de los valores y la interacción de las personas. No se conceptualiza como una totalidad absoluta que se perpetúa y determina los comportamientos de sus integrantes, sino que es un proceso dinámico, en constante cambio y transformación realizado por los integrantes de la comunidad, por sus historias, ideología, contexto, acciones, creencias y valores. En tanto políticas de inclusión educativa los autores Paz (2020) consideran que son todos aquellos elementos legales y distintos mecanismos que facilitan generar una verdadera inclusión en los espacios educativos. De igual manera, propician la creación de una serie de apoyos en busca de atender las necesidades de cada estudiante.

San Martín et al. (2020) refieren que las prácticas inclusivas tienen como base la reflexión del qué y cómo se enseña y aprende en la escuela. Se relaciona con la gestión pedagógica e implica la planificación, implementación y evaluación de clases. Desde esta dimensión es necesario ver a los/as estudiantes como aprendices activos y críticos de sus propios procesos de aprendizaje. Además, instala el desafío del trabajo colaborativo como elemento primordial para el aprendizaje.

La síntesis que presentan Kerexeta et al. (2022) a partir de los aportes de varios autores, reconoce como elementos más significativos de la educación inclusiva. Esto incluye las acciones y estrategias basadas en el reconocimiento de la igualdad de derechos de todo el alumnado y el trabajo en función de sus necesidades. En adición está el reconocimiento, respeto y respuesta a sus necesidades con enfoque de justicia social y la necesidad de la eliminación de barreras a la participación y logros de una educación de calidad. Desatacan la significación del índice de inclusión y del diseño universal de aprendizaje.

Lo metodológico desempeña un rol esencial en la educación inclusiva. La metodología inclusiva se refiere a un enfoque educativo y social que busca garantizar la participación y el aprendizaje de todas las personas, sin importar sus diferencias o capacidades. Esta metodología se basa en el principio fundamental de que todos los individuos tienen el derecho de acceder a una educación de calidad y a participar plenamente en la sociedad (Quesada, 2021). Delgado & Gairín (2021) en su propuesta de modelo social para la educación inclusiva, consideran que: “el desarrollo de ese modelo aborda una atención basada en las limitaciones que genera la misma sociedad, los servicios apropiados y una adecuada atención educativa” (p. 105). Lo que significa que no se niegan los problemas existentes dentro de una sociedad, sino que se los debe situar como parte de ella.

En la lógica del presente análisis los autores abogan por el uso indistinto de los conceptos inclusión educativa y educación inclusiva. La inclusión social abarca todos los aspectos de la vida de una persona en la sociedad y busca eliminar barreras en diversos entornos como la educación, el empleo y la participación social. La inclusión educativa o educación inclusiva se enfocan específicamente en garantizar el acceso, la permanencia y el éxito académico de todos los estudiantes dentro del sistema educativo. Ambos conceptos están relacionados y contribuyen a una sociedad más equitativa y justa.

La UNESCO (2020) por ejemplo utiliza el término inclusión en la educación. Al respecto refiere que el reto de la inclusión parece a veces variar según los países o grupos a causa de factores contextuales. Entre estos se encuentra la política, los recursos y la cultura; pero en realidad el reto es el mismo independientemente del contexto. Los sistemas educativos deben tratar a todos los educandos con dignidad a fin de superar las barreras, elevar el nivel alcanzado y mejorar el aprendizaje. Los sistemas no deben etiquetar a los educandos, una práctica adoptada con el pretexto de facilitar la planificación y la impartición de las respuestas educativas. La inclusión no puede lograrse integrando a los grupos uno a uno. Los educandos tienen identidades múltiples e interrelacionadas. Además, “ninguna característica está asociada a una capacidad predeterminada de aprender” (p. 10).

Chiluisa (2022) señala que en América Latina persiste un tabú incierto y un desafío constante en la mejora de los sistemas estratégicos y formativos profesionales dentro de las comunidades universitarias. La implementación de enfoques para la futura evolución hacia una educación inclusiva se ha visto restringida por factores sociales, políticos y culturales. La colaboración en equipo, la participación activa y el respeto hacia las opiniones y diferencias individuales continúan siendo aspectos fundamentales en la historia de la humanidad y el progreso de las ciencias sociales.

La inclusión educativa y social constituye un tema que engloba la totalidad del ciclo de vida, así como los cambios y las evoluciones que experimenta el ser humano. Este aspecto debe considerarse esencial en la formación humanitaria, debido a su profundo impacto en el conocimiento social, los valores y el reconocimiento de individuos en los entornos educativos universitarios, comunitarios y rurales. En adición, se reconoce como una estrategia fundamental en la lucha continua contra los sistemas de exclusión, desempeñando un papel mediador en la resolución de complejos procesos multidimensionales relacionados con ámbitos políticos, económicos y jurídicos. Un énfasis particular recae en los derechos individuales (Periche et al., 2022).

Conforme a Paz (2020), la inclusión adquiere un papel esencial en el desarrollo de instituciones educativas, con el propósito de eliminar la discriminación y la opresión para así lograr un sistema educativo que sea aplicable para todos. Esto implica que se establece como primordial la promoción de la igualdad participativa y la no discriminación en sintonía con una sociedad justa y democrática. En el contexto de la educación inclusiva para niños y jóvenes con discapacidades es necesario realizar cambios en el sistema educativo para garantizar la igualdad de oportunidades.

Según Bartolomé et al. (2021) la inclusión educativa implica esfuerzos dirigidos hacia los derechos de todas las personas en el ámbito educativo, formando parte de los objetivos y políticas fundamentales de organismos educativos globales y gobiernos nacionales. Garcés et al. (2022) plantea que la inclusión educativa en el ámbito universitario abarca mucho más que simplemente acceder a servicios educativos para todas las personas. Se trata del derecho de tener oportunidades que permitan a la sociedad en su conjunto aceptar y comprender, eliminando cualquier barrera que impida el aprendizaje y la convivencia. Además, señala que la inclusión educativa implica la internalización de valores en todos los procesos educativos, lo cual se vincula con mantener un compromiso social que esté dispuesto a abordar diversas necesidades, contribuyendo así a un desarrollo humano adecuado.

Valdés et al. (2019) señalan que establecer escuelas inclusivas constituye un desafío considerable. Los obstáculos que se presentan son numerosos y no se limitan únicamente al entorno escolar. Se extienden a factores externos, como la interacción con las políticas educativas, la preparación de los docentes y la disponibilidad de recursos, entre otros aspectos. Se argumenta que las políticas educativas deben ser adaptadas para abrazar la mentalidad inclusiva como un componente esencial del conocimiento sobre la inclusión. Este enfoque debe ser gestionado mediante un liderazgo escolar comprometido

Espada et al. (2019) indican que una gran cantidad de estudiantes enfrentan dificultades cuando no se toma en consideración la variabilidad de los procesos educativos. Aunque en algunas circunstancias se aborda la diversidad cultural o étnica, existe una omisión de aspectos como las diferencias en el funcionamiento individual de las personas. Esto puede llevar a la exclusión de ciertos individuos. Las distintas comunidades, etnias y culturas poseen normas, valores, creencias y comportamientos diversos los cuales rara vez se integran en el entorno escolar. Esto puede restringir sus oportunidades de aprendizaje y participación e incluso conllevar a situaciones de exclusión y discriminación.

Existe en la literatura científica publicada un vacío teórico sobre los campos científicos inclusión educativa y educación inclusiva en el ámbito universitario. Esto se observa en los descriptores o términos de indización empleados fundamentalmente en los artículos que abordan estas dos áreas del conocimiento. En consecuencia, no existe una claridad epistemológica de ambos términos y campos, siendo visible en la socialización de conocimientos en América Latina y el Caribe. Se plateó como objetivo del estudio: identificar las tendencias de los campos científicos inclusión educativa y educación inclusiva en el ámbito universitario a partir de su producción científica en América Latina y el Caribe.

Materiales y métodos

El estudio clasificó como descriptivo, longitudinal - retrospectivo, no experimental y mixto predominantemente cuantitativo. La muestra seleccionada clasificó como no probabilística intencional. Se tuvieron en cuenta tres criterios de inclusión para su determinación. En primer lugar, la fuente de información que se enmarcó en los registros localizados en la base de datos SciELO, por su cobertura geoespacial. EN segundo lugar, el alcance temático que tomó como referente la producción científica de las temáticas inclusión educativa universitaria y educación inclusiva universitaria. Por último, se consideró el período de tiempo: 2010-2022 para poder analizar las tendencias en la producción científica de esos temas y poder visualizar tendencias. En el estudio exploratorio realizado para la obtención de antecedentes se identificaron investigadores líderes y estudios que contribuyeron a fundamentar las relaciones entre los campos mencionados.

El método principal para la recolección de datos e información fue el bibliométrico. Este se utilizó como método especializado de las ciencias de la información. Para el análisis de la producción científica se siguen los siguientes pasos:

Selección de las fuentes de información: la base de datos SciELO por almacenar la mayor cantidad de producción científica de América Latina y el Caribe. Es una plataforma legitimada en el ámbito investigativo y constituye la tercera en relevancia a nivel internacional. A partir de la búsqueda de información se tienen tres bases de datos bibliográficas, la mayor con 74 registros.

Dimensión espacial y temporal: se enmarcó en la producción científica comprendida en el período entre el 2010 y 2022, permitiendo analizar doce años de estudios sobre los campos científicos: 1) inclusión educativa universitaria y 2) educación inclusiva universitaria.

Estrategia de búsqueda: para localizar la producción científica se trazaron como estrategias de búsqueda las siguientes combinaciones: 1) Inclusión AND Educativa AND Universitaria (39 resultados) y 2) Educación AND Inclusiva AND Universitaria (34 resultados).

Normalización de los datos: a normalización de las palabras clave se realizó teniendo en cuenta la sinonimia y la homonimia. Se realizó un procedimiento manual utilizando para ello el Tesauro de la Unesco en correspondencia con el carácter interdisciplinar de las categorías analizadas. Se eliminaron todos los duplicados y documentos que no tenían relación con las categorías. Se realizó el control de autoridades fundamentalmente en lo referido a apellidos. Existían nombres de revistas y editoriales en siglas, aspecto que debió normalizarse. Además, en el campo label del EndNote X7 se le asignó el nombre de las instituciones y en el campo call number se ubicaron a los países, con el objetivo de crear gráficos.

Procesamiento de los datos: el cálculo de los indicadores seleccionados y su representación se realizó mediante el programa Microsoft Excel de Microsoft Office 2007, además del EndNote X7. Se empleó además el sitio Web: https://worditout.com/ y se utilizaron los softwares: VOSviewer_1.4.0, Bibexel_2012-02-06, Ucinet_6.123 y NetDraw_2.158.

Los indicadores bibliométricos seleccionados fueron:

Indicador productividad por años

Indicador autores más productivos: atendiendo al nivel de productividad presentado por los autores identificados dentro de la muestra estos se clasifican en tres grupos: 1) grandes productores: producen 10 o más comunicaciones, 2) medianos productores: producen entre cinco y nueve comunicaciones y 3) Pequeños productores: producen entre una a cuatro comunicaciones

Indicador índice de transitoriedad: La forma de cálculo aparece en la ecuación 1: (1)

(1)

Donde AT: Autor transitorio

Ta: Total de autores identificados en la muestra

Indicador países más productivos

Indicador revistas más productivas

Indicador productividad por áreas temáticas

Indicador mapa de palabras: constituye una forma de visualizar los resultados a partir de la densidad, frecuencia o preponderancia de unos términos sobre otros. Para la realización de la nube de etiquetas en los resúmenes y títulos se empleó el sitio web: https://worditout.com/

Indicador productividad por palabras clave: se define como la cantidad de veces que una misma palabra clave es empleada para indizar artículos dentro de la muestra analizada en cada año. Los resultados se visualizan a partir de la representación multivariada por densidad de palabras clave, esto se realiza con el apoyo del software VOSviewer_1.4.0.

Indicador índice de coautoría: está dada por la colaboración, la cual depende de los hábitos o comportamientos en las investigaciones. La formúla de cálculo es la siguiente:

Resultados y discusión

Atendiendo a la producción científica por años se observó una discreta contribución en ambos campos. La cantidad de publicaciones se observa en la Figura 1.

Para el análisis se tomaron en consideración las bases de datos obtenidas y su producción científica. El total de documentos (73), refiere al procesamiento realizado a una base de datos unificada con todas las comunicaciones y que fue sometida a un proceso de eliminación de duplicados. En consecuencia, los datos que se muestran son el reflejo de la normalización total de todos los documentos. En este sentido se evidencia el incremento de la producción sobre el tema, aunque no es exponencial. Esto a criterio de Derek de Solla Price es un campo del conocimiento emergente y está en la etapa de precursores (Crettaz, 2019).

Véase la diferencia en cuanto a total de publicaciones entre los años es poca, aunque muestra crecimiento en los últimos cinco años. Otro dato interesante es el referido a la cantidad de publicaciones relacionadas con cada campo lo que denota mayor producción en el relacionado con la inclusión educativa. El tema de la educación inclusiva se visualiza más que en etapas anteriores. Por ejemplo, en Ecuador, en los últimos años se visualiza un aumento en el interés por la inclusión educativa en el ámbito universitario para madres que son estudiantes. El país ha implementado varias políticas y programas educativos con el propósito de fomentar la inclusión en el acceso y desarrollo de la educación superior. Se enfatiza que esta iniciativa tiene beneficios tangibles en términos de progreso social y económico a nivel nacional.

Una sistematización interesante al respecto la aporta Torres (2021). Se plantea que la evolución del concepto educación inclusiva ha superado diversas interpretaciones: a) la inclusión en relación con la discapacidad y las necesidades educativas especiales, b) la inclusión como respuesta a las exclusiones disciplinarias, c) la inclusión referida a todos los grupos vulnerables a la exclusión, d) la inclusión como promoción de una escuela para todos y e) la inclusión como educación para todos. Sobre los valores de coautoría y transitoriedad en cantidad de publicaciones se observa en la Tabla 1.

Tabla 1 - Cantidad de autores/índice de coautoría.

| Año | Cantidad de publicaciones científicas | Cantidad de autores | Autores transitorios | índice de coautoría | IT (%) |

|---|---|---|---|---|---|

| 2010 | 2 | 4 | 4 | 0,5 | 100 |

| 2011 | 3 | 5 | 5 | 0,6 | 100 |

| 2012 | 1 | 2 | 2 | 0,5 | 100 |

| 2013 | 1 | 3 | 3 | 0,3 | 100 |

| 2014 | 1 | 3 | 3 | 0,3 | 100 |

| 2015 | 8 | 13 | 11 | 0,6 | 84,6 |

| 2016 | 11 | 24 | 18 | 0,5 | 75 |

| 2017 | 4 | 6 | 6 | 0,7 | 100 |

| 2018 | 9 | 18 | 14 | 0,5 | 77.8 |

| 2019 | 8 | 17 | 15 | 0,5 | 88,2 |

| 2020 | 8 | 13 | 11 | 0,6 | 84,6 |

| 2021 | 7 | 25 | 25 | 0.3 | 100 |

| 2022 | 10 | 26 | 26 | 0.4 | 100 |

| Total | 73 | 159 | 143 | 0,45 | 89,9 |

Fuente: Elaboración propia.

El total de artículos publicados en 12 años se considera escaso, principalmente, si se compara con los volúmenes de producción de otras temáticas en ciencias sociales. La autora con mayor producción es Leticia Cerezo, pero todos (as) clasifican dentro de la categoría pequeños productores. La referida investigadora es doctoranda en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Magister en Ciencias Sociales con Orientación en Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales: FLACSO, Sede Académica Argentina.

La asociación de los actores es significativa a la hora de producir, socializar y legitimarse dentro de la ciencia. Los campos consolidados presentan bajos índices de transitoriedad a partir de que se evidencian profesionales especializados que publican con regularidad en las temáticas que componen el dominio del conocimiento. Al respecto son los árbitros los que tienen los medios para apropiarse simbólicamente de la obra científica y para evaluar sus méritos, son los que determinan la legitimidad de los nuevos miembros o de los principiantes que aspiran ingresar al campo. De un total de 159 solamente 15 no son transitorios, comportándose el índice de transitoriedad entre el 90% y el 100%. Cuando el 75% o más de la producción es transitoria, es reflejo entonces de una disciplina, campo, temática o dominio poco desarrollado. La forma en la que los productores del conocimiento científico se agrupan y relacionan en el campo refleja un índice de coautoría de 0,45, aspecto que denota que no existe una colaboración significativa. Las revistas más productivas se visualizan en la Tabla 2.

Tabla 2 - Revistas más productivas

| Nombre de la revista | Cantidad de artículos publicados |

|---|---|

| Revista latinoamericana de educación inclusiva | 6 |

| Estudios pedagógicos (Valdivia) | 5 |

| Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria | 4 |

| Educación y Educadores | 4 |

| Psicología Escolar y Educacional | 3 |

| Formación universitaria | 3 |

| Revista Electrónica Educare | 3 |

| Propuesta educativa | 3 |

| Revista mexicana de investigación educativa | 3 |

Fuente: Elaboración propia.

Los datos recolectados permiten identificar a las nueve revistas que más se destacan en el tratamiento del presente objeto de investigación. El análisis de las políticas y posicionamiento de estas facilitó conocer que, con excepción de la primera, el resto no se consideran revistas especializadas en la temática estudiada. Ello, guarda relación con los resultados obtenidos pues, en los campos emergentes hay pocas instituciones y medios de socialización de la ciencia especializados. Los resultados sobre la producción científica por países se observan en la Figura 2.

La educación inclusiva/inclusión educativa es un tema importante para asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad. Lograr esa meta implica a nivel de cada país contar con políticas, legislación, estrategias, programas, servicios y una red de instituciones que sirvan de sostén en ese empeño. Chile cuenta con un Ministerio de Educación que trabaja en políticas y programas para promover la inclusión educativa y ha desarrollado programas como el Programa de Integración Escolar (PIE). Además, cuenta con el apoyo de la Universidad de Chile y específicamente del Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión (CEDETi UC). Otra destacada institución que trata este tema es la Universidad Católica Silva Henríquez donde existe el Programa de Inclusión y Diversidad. Además, se puede mencionar a la Fundación Mis Talentos, una organización que trabaja en la promoción de la inclusión laboral y educativa de personas con discapacidad ofreciendo programas y recursos para el ámbito educativo.

Colombia también desempeña un importante rol el Ministerio de Educación Nacional que promueve la educación inclusiva a través de programas y políticas. Han establecido el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que incluye acciones para mejorar la calidad de la educación inclusiva en el país. Asimismo, la Fundación Saldarriaga Concha trabaja para la inclusión social y educativa de personas con discapacidad y ofrece programas y recursos para apoyar la inclusión de estudiantes con discapacidades en entornos educativos regulares. Otras instituciones son la Universidad Nacional de Colombia con el Observatorio para la Inclusión Educativa de Personas con Discapacidad y la Fundación Luker. Esta es una organización que ha desarrollado programas y proyectos para promover la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad colombiana incluyendo el ámbito educativo.

En México destaca la Secretaría de Educación Pública (SEP) la cual se encarga de promover la educación inclusiva. La SEP ha desarrollado el Programa Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el Programa Nacional de Convivencia Escolar que tiene como objetivo promover la inclusión en el ámbito educativo. La Universidad Autónoma de México (UNAM) con su Programa Universitario de Atención a la Diversidad e Inclusión (PUADI), busca promover la inclusión educativa y laboral de personas con discapacidad. También ejerce una importante influencia el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS). Este consejo trabaja en la promoción de políticas y programas de inclusión para personas con discapacidad, incluyendo el ámbito educativo. Destaca además la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) con la Unidad de Atención a la Diversidad y la Inclusión (UADI). Esta promueve la educación inclusiva y brinda formación a docentes en estrategias para atender la diversidad en el aula. Es recurrente en muchas de estas experiencias la centralidad que tienen las problemáticas de las personas con discapacidad. Los términos más frecuentes en los títulos se observan en la Figura 3.

En los títulos de lo que se publica resalta el interés por la educación y la universitaria en particular, el aprendizaje de los estudiantes y queda clara la idea de la prioridad de la situación de discapacidad en estos estudios. La educación inclusiva llegó a ser un objetivo basado en necesidades especiales y fue vista como educación para discapacitados en los Estados Unidos a nivel federal en 1975 (Education for All Handicapped Children Act). En 1990 en Europa con la Jometien World Conference, un enfoque en Asia en 2014 y finalmente se convirtió en una prioridad en el escenario mundial en 2016 con la adaptación de los derechos humanos para todos. En América Latina y el Caribe los avances para llegar a un sistema educativo equitativo para todos ha sido un reto con respuestas no siempre coordinadas. En ocasiones han sido contradictorias y con frecuencia inconsistentes en su implementación. Todo ello debido a prioridades presupuestarias, diferencias en interpretación y definiciones de la educación especial, cambios de líderes y falta de decisiones basadas en la ciencia.

Se aprecia además la importancia que se le presta a la formación docente. Por otra parte, no se visualiza lo laboral como ámbito de investigación ni otras mediaciones sociales de la exclusión educativa lo que también se refleja en la Figura 4.

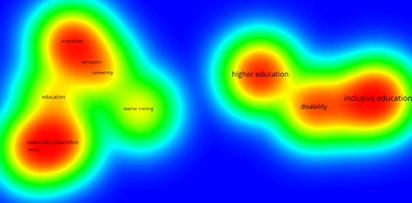

La inclusión educativa está vinculada con la entrada, la participación y los logros educativos de todos los alumnos. Sin embargo, se constata la existencia de polémicas asociadas al uso del término inclusión educativa que al decir de Maldonado & Silva (2021) han generado confusión. Al respecto enfatizan en algunos aspectos: 1) el que iguala el significado del término con el acceso de la educación superior, 2) la vinculación del proceso de inclusión educativa con aspectos positivos y menos con sus obstáculos y 3) las tensiones que genera la aplicación de este proceso con temas vinculados a la democracia, las reformas educacionales y la justicia social. La densidad de descriptores y palabras clave en las categorías de inclusión educativa y educación inclusivas universitarias se observa en la Figura 5 y la Figura 6.

Resulta interesante constatar a través de estos esquemas lo que se intuye al revisar la literatura científica. La falta de integración conceptual en el abordaje de la inclusión educativa y la educación inclusiva. Esto está relacionado con las rutas epistémicas diferentes que han tomado los estudios que al respecto se han realizado desde las ciencias de la educación y la pedagogía por un lado y de la sociología, la antropología y la filosofía por otro. Los estudios aparecen divididos en dos nodos sin relación aparente.

La inclusión social alude a un enfoque más amplio y abarca todos los aspectos de la vida de una persona en la sociedad. El objetivo de la inclusión social es garantizar que todos los individuos, independientemente de sus características, origen étnico, género, discapacidades, situación económica o cualquier otra condición, tengan igualdad de derechos, oportunidades y acceso a los recursos necesarios para participar plenamente en la sociedad. La inclusión social implica eliminar barreras y discriminaciones que pueden surgir en diferentes áreas, como el acceso a la educación, el empleo, la salud, la vivienda y la participación en la vida cívica y cultural. Busca construir una sociedad más justa e igualitaria, donde todas las personas se sientan valoradas y puedan contribuir y deteriorar los avances sociales y económicos.

La inclusión educativa se centra específicamente en el ámbito de la educación. Su objetivo es garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus características y condiciones, tengan igualdad de oportunidades para acceder a una educación de calidad y participar activamente en el proceso educativo. Busca eliminar barreras que impidan el acceso y la participación de todos los estudiantes sin perder de vista aquellos grupos que por diversas razones están más rezagados en la garantía del derecho a la educación de calidad. Esto implica adaptar los ambientes y los procesos de enseñanza-aprendizaje para atender las necesidades individuales y promover el éxito académico y social de todos los estudiantes.

Ella no solo abarca las situaciones estudiantiles, sino que implica asuntos referidos a la vida de los trabajadores de la educación. La inclusión laboral, en tanto dimensión de la inclusión social, se refiere a la práctica de proporcionar en el ámbito laboral, igualdad de oportunidades, desarrollar la participación colaborativa y garantizar los derechos de los trabajadores. Esto último especialmente referido al goce del acceso a la distribución de la riqueza producida material y espiritualmente, a la realización personal y de la sociedad. Esta perspectiva busca asegurar que todas las personas tengan la posibilidad de acceder, participar y prosperar en el entorno laboral educativo, sin enfrentar discriminación o barreras.

La inclusión laboral en el ámbito educativo se trata de crear un entorno donde todas las personas, independientemente de sus diferencias, puedan acceder a oportunidades educativas y laborales equitativas y justas. Es un enfoque que valora la diversidad, promueve la igualdad de oportunidades y busca eliminar las barreras que impiden la participación plena en la vida laboral.

El término educación inclusiva, más abordado desde el enfoque educacional-pedagógico, ha evolucionado de una visión de segregación. Se ha vinculado al tema discapacidad, necesidades educativas especiales e integración educativa. Todo ello hacia un enfoque más amplio de la diversidad, la igualdad de oportunidades y justicia social. Ha sido impulsada por avances en la comprensión de las necesidades de los estudiantes y la creciente conciencia de los derechos humanos, con énfasis en la participación y el aporte al desarrollo individual y colectivo.

Tabla 3 - Productividad por áreas temáticas

| Áreas temáticas | Inclusión educativa universitaria | Educación inclusiva universitaria |

|---|---|---|

| Ciencias humanas | 22 | 18 |

| Ciencias sociales aplicadas | 20 | 16 |

| Ciencias de la salud | 4 | 1 |

| Ingeniería | 2 | 2 |

| Multidisciplinaria | 1 | 2 |

| Artes y literatura | 0 | 1 |

Fuente: Elaboración propia.

Las dos áreas más productivas se relacionan con las categorías en estudio (educación inclusiva e inclusión educativa). En ambos casos coinciden las ciencias humanas y las ciencias sociales aplicadas como las más productivas, reafirmando ello la coexistencia de dos enfoques en el tratamiento del tema de la inclusión. Las diferencias entre los conceptos inclusión social e inclusión educativa se refieren a los contornos y enfoques en los que operan, aunque están relacionados en el contexto del acceso igualitario a oportunidades, recursos, participación y apropiación activa de resultados para todos los individuos. La revisión de la literatura permite afirmar que los desarrollos actuales tanto de la educación inclusiva como de la inclusión educativa convergen de forma consensuada en el reconocimiento, respeto y garantía de derechos de todos los actores educativos en sus diversas formas de existencia. Además, aporta a la significación que se le atribuye a la participación colaborativa y solidaria para la apropiación activa de resultados de la educación de calidad y su correspondiente aporte a la dignificación y emancipación humanas (Tabla 3).

Conclusiones

El estudio realizado permitió conocer cómo han sido tratadas las categorías inclusión educativa y educación inclusiva universitarias en la literatura científica regional, en la temporalidad de los últimos 12 años y en las fuentes seleccionadas (base de datos SciELO). La ardua revisión bibliográfica y el estudio bibliométrico revelaron el incipiente nivel de desarrollo de ambos campos científicos y la existencia de dos grandes nodos en el abordaje del objeto. Uno asociado a la evolución histórica del término educación inclusiva desde los estudios educacionales y pedagógicos y otra con un enfoque más social e integrador de diversas mediaciones de la exclusión.

Aunque se trata de términos con recorridos históricos diferentes, entre ellos se aprecia complementariedad conceptual. Esto se asocia al impacto que en el desarrollo del pensamiento social han tenido un conjunto de teorías macro como la integración, la inclusión que han sido objeto de estudio de diversas disciplinas científicas. De las más conocidas destacan la filosofía, la sociología, la antropología, la psicología, las ciencias de la educación y la pedagogía en particular. La inclusión social y la educación se erigen en sus principales matrices, cada una con igual grado de importancia estratégica y operativa. Así, tanto la inclusión social como la educación dan cuenta de procesos esenciales para el desarrollo que involucran a toda la sociedad, no solo a los sistemas educativos.