Mi SciELO

Servicios Personalizados

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Tecnología Química

versión On-line ISSN 2224-6185

RTQ vol.31 no.3 Santiago de Cuba sep.-dic. 2011

ARTÍCULO ORIGINAL

CARACTERIZACIÓN DEL SUERO DE QUESO BLANCO DEL COMBINADO LÁCTEO SANTIAGO

CHARACTERIZATION OF SERUM OF THE COMBINED WHITE CHEESE DAIRY SANTIAGO

MSc. José Ramón Guerrero-HaberI, Ing. Ania Lilian Ramírez-PerúII, Lic. Wescenlao Puente-VidalII

I: Facultad de Ingeniería Química, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba. guerrero@fiq.uo.edu.cu

II: Combinado Lácteo Santiago

Resumen

En este trabajo se presentan los resultados del estudio de caracterización del suero de Queso Blanco, el cual se elabora en el Combinado Lácteo de Santiago de Cuba. Para conocer sus propiedades se realizaron diferentes análisis sensoriales y físico-químicos, según las normas establecidas en los métodos de ensayo. Las determinaciones realizadas fueron: contenido de proteínas, grasa, densidad, acidez y sólidos totales; estos parámetros indican el aumento de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) en el cuerpo receptor, provocando la contaminación del río San Juan. En la caracterización se obtiene que el los porcentajes de proteínas y de grasas están por encima del doble de lo reportado en la literatura, siendo la humedad inferior.

Palabras clave: residuales, queso, suero.

Abstract

In this work the results of the study of characterization of the serum of Santiago´s White Cheese are presented. To know their properties they were carried out different sensorial and physical-chemical analysis according to the norms settled down in the rehearsal methods. The carried out determinations were: content of proteins, fat, density, acidity and total solids; these parameters indicate the increase of the biochemical demand of oxygen (BOD) in the receiving body, causing the contamination of the river San Juan. In the characterization it is obtained that the percentages of proteins and of fats they are above double that reported in the literature, being the inferior humidity.

Keywords: wastes, cheese, serum.

INTRODUCCION

Cuba, dentro del contexto mundial ha trazado su estrategia ambiental, donde entre las Consideraciones sobre el desarrollo económico y social sostenible plantea: "Nuestro Estado ha declarado la soberanía nacional sobre los recursos naturales y ha promovido un activo proceso de recuperación y protección de éstos, teniendo por centro al hombre y la satisfacción integral de sus necesidades materiales, educacionales, culturales y estéticas; incorporando a toda la sociedad en la atención de los problemas ambientales."

Todas las industrias lácteas presentan residuales agresivos; el Combinado Lácteo Santiago no es ajeno a ello, pues el mismo vierte al río San Juan sus aguas residuales, entre las que se encuentran las que se generan en los procesos de producción de quesos (queso crema, crema untable, cresol, queso fundido y queso blanco).

En general, los residuales actúan e interactúan con el sistema natural y su impacto está determinado por la capacidad del medio para asimilarlos de acuerdo con su magnitud, frecuencia y características físico-químicas. Hasta hace poco tiempo, el suero estaba considerado como un producto residual muy dañino, destacándose como una de sus características más desfavorables su demanda biológica de oxígeno, la cual oscila entre 40000 y 50000 ppm (Artavia, 1999).

En contraste, el suero es una excelente fuente de nutrientes; considerándose nutricionalmente completo, ya que contiene todos los aminoácidos esenciales y es de fácil digestibilidad. Según reporta González (2006), el suero tiene el 37 % de la energía metabolizable de la leche en polvo.

La utilización del suero en los últimos años va aparejada a la realización de investigaciones en la Industria Láctea, siendo considerado hoy en día uno de los campos más importantes de investigación y desarrollo de esta industria. (Hernández, 1982). Las causas principales que han motivado la utilización de suero son:

- El aumento de la disponibilidad a partir del incremento de la producción láctea.

- Las estrictas regulaciones sanitarias que impiden la contaminación del medio ambiente.

- El incremento en el costo de inversión y operación de las plantas de tratamiento de residuales.

- El déficit productivo en la alimentación. (Hernández, 1982).

En el Combinado Lácteo Santiago, se obtienen diariamente 4000 litros de suero en la fabricación del queso blanco, que constituye un residual que se vierte como efluente o que es utilizado como alimento animal. Este trabajo estuvo dirigido a determinar las características físico-químicas del suero de queso blanco.

FUNDAMENTACION TEORICA

Caracterización del suero

El suero es aquella porción de la leche que no se precipita por la acción del cuajo o por acidez. También se puede describir por los componentes de la fracción no caseínica y desgrasada que se separa espontáneamente de la cuajada o por presión.

El suero es un líquido opalescente, amarillo verdoso debido a su elevado contenido de vitamina B2. Presenta en dilución vitaminas, sales minerales y otra serie de sustancias más o menos conocidas. (Hernández, 1982).

El suero se puede obtener por diferentes vías: coagulación ácida, enzimática o por fermentación bacteriana. El suero caracterizado en este trabajo es por coagulación enzimática. (Malushko, 1963) (Älvarez, 1956) (Alais, 1981).

Obtención del suero por medio de coagulación enzimática. (Spreer, 1986)

La caseína forma de varias fracciones que constituyen un complejo con el calcio. Al conjunto se le denomina micelas de caseína. A la capa caseína le corresponde un papel esencial en este complejo, ya que la misma es insensible al calcio y actúa entonces de coloide protector, debido a la formación de una capa hidratada en virtud de la capacidad hidrófila de una fracción de k-caseína.

Como la capa hidratada es también asiento de la misma carga eléctrica, las micelas de caseína se repelen mutuamente e impiden la coagulación. La coagulación enzimática ocurre en dos fases:

Fase enzimática. El coloide protector representado por la k-caseína se disocia desapareciendo la capa hidratada cesando la protección.

Fase secundaria. Se forman puentes salinos en adecuadas temperaturas, entre las micelas de caseína sensibles al calcio produciéndose la coagulación del gel originado es una formación reticulada, o sea una estructura tridimensional comparable a una esponja de porosidad fina.

O sea, el caseinato de calcio que se encontraba en solución coloidal se convierte en una estructura de paracaseinato de calcio, insoluble en agua, lo que avala la falta de caseína como componente del suero.

La coagulación enzimática es irreversible. La acción del cuajo no afecta a las proteínas hidrosolubles. El cuajo ejerce una acción proteolítica podo profunda, pero realmente señalada y orientada, sin la cual la coagulación y por consiguiente la obtención del suero no podría efectuarse.

La obtención del suero por la coagulación enzimática depende de tres factores:

- El tratamiento de la cuajada

Hidratación: el gel resultante de la coagulación enzimática fija una cantidad de suero, pero como la mayor parte está incluida en las cavidades de la cuajada puede evacuarse con facilidad.

Otra parte se encuentra entre los intersticios capilares entre las partículas de caseína (agua capilar). Esta cantidad de agua es mayor mientras más fino sea el grano de queso. El agua restante se encuentra combinada químicamente (agua de hidratación).

Sinéresis origina primeramente la tensión de contracción, que estrecha las cavidades llenas de suero. Esto aumenta la presión (presión de contracción) facilitando el desuere. No obstante la exudación del suero presenta una resistencia debido a la red de paracaseinato. Esta resistencia depende de la solidez de la cuajada y del camino que tiene que seguir el suero para poder salir hacia afuera.

La fragmentación del gel tiene como objetivo conseguir mayor superficie libre para facilitar la evacuación del suero. Es muy importante establecer el momento adecuado para el corte, es decir que la cuajada no solo debe ser lo suficientemente sólida sino también elástica.

Por todo lo anterior de una cantidad determinada de leche, se obtendrá una mayor cantidad de suero que depende del tipo de queso que se elabora, aunque la cifra recuperable oscila entre el 70-80 %.

Los factores que actúan en la eliminación del suero se pueden dividir en permanentes, que son los que se obtienen antes de comenzar la coagulación y los que se modifican durante el proceso de elaboración de la cuajada.

- Factores permanentes

Porcentaje de Grasa de la leche: la grasa existente en la masa del coagulo demora la salida del suero.

Pasteurización de la leche: los quesos elaborados con leche pasteurizada desueran más lentamente que los quesos que se fabrican con leche cruda.

Firmeza del coágulo: un coágulo flojo, flácido, se desuera lentamente.

Contenido de sales de calcio: las leches que contienen un elevado contenido de sales de calcio forman un coágulo compacto.

- Factores tecnológicos

Acidez: cuanto mayor sea la acidez alcanzada mayor será la velocidad del desuere así como su intensidad.

Temperatura de la masa: si la temperatura de la masa aumenta, ocasiona un aumento de la acidez. El menor porcentaje de grasa en el suero se obtiene cuando se trabaja a 32 0C.

Corte de la cuajada: es el factor principal para la obtención del suero. Si el corte se realiza prematuramente se obtiene más suero; mientras que si se efectúa tarde la cantidad de suero disminuye. Además, el corte prematuro aumenta el contenido de grasa en el suero, ya que la cuajada expulsa glóbulos grasos.

Tamaño del grano: cuando el grano es pequeño la superficie esférica es mayor e implica mayor superficie de eliminación de suero por unidad de masa.

Tiempo de elaboración de la masa: mientras más demora el proceso de elaboración, mayor será la cantidad de suero obtenido. Una coagulación rápida retiene más grasa que si el proceso de hace lentamente.

Principales componentes del suero

El suero está compuesto fundamentalmente por la mayor parte de la lactosa de la leche original, las proteínas solubles (lactoalbúminas y lactoglobulinas), un pequeño porcentaje de grasa y la mayor parte de las sales minerales de la leche en los que se destacan citratos, fosfatos, calcio, potasio, etcétera, así como las vitaminas hidrosolubles, pues las liposolubles debido a su alto contenido de grasa están prácticamente ausentes, destacándose como existentes: la riboflavina, el ácido pantoténico y la vitamina C. (González, 2006) (Khramtsov, 1979) (Mann Dairy, 1982).

Esta composición característica del suero ha motivado el interés y gran atención a su posible utilización, así como al proceso de tratamiento, para evitar que se descomponga y no sea apto para el consumo humano.

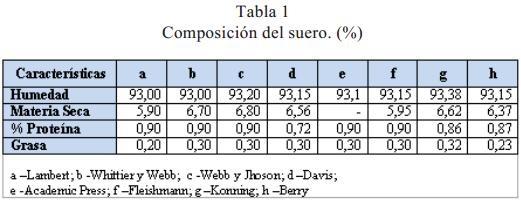

Con vistas al desarrollo de determinados análisis y estudios relacionados con el suero, algunos autores reportan las composiciones promedio del suero. En la tabla 1 se muestran elementos esenciales tales como el contenido de humedad, materia seca, porcentaje de proteína y contenido de grasa; el contenido de otros componentes esenciales puede obtenerse en las referencias indicadas.

MATERIALES Y METODOS

En esta sección se presenta el conjunto de materiales, equipos y métodos aplicados en el estudio experimental de este trabajo.

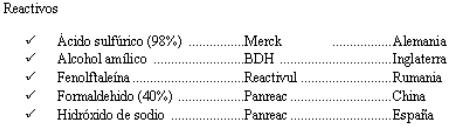

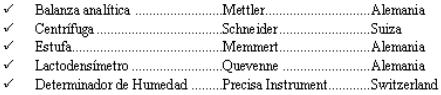

Reactivos, soluciones y equipos

Soluciones. Las soluciones fueron preparadas según lo establecido para las diferentes determinaciones físico – químicas.

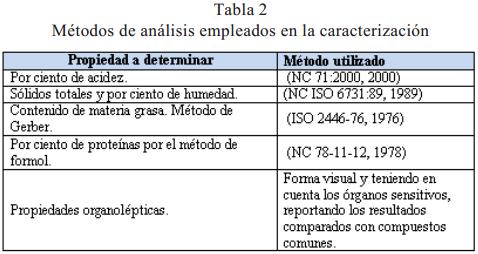

Para la ejecución del trabajo científico se aprovechó la experiencia acumulada en producción de diferentes productos lácteos elaborados a partir del suero del queso blanco y se consultó la literatura técnica internacional. Para realizar una buena caracterización de suero de queso blanco se tomaron muestras del mismo, de manera aleatoria, durante 20 d de proceso de fabricación de queso. Las muestras se caracterizaron en función de los diferentes ensayos reportados en las diferentes normas utilizadas en la industria láctea, las cuales son reportadas en la tabla 2.

RESULTADOS Y DISCUSION

Caracterización del suero

- Características organolépticas.

Aspecto: es un líquido opalescente amarillo verdoso que puede presentar partículas en suspensión (cuajada), grasiento al tacto.

Olor: ligeramente ácido, semejante al yogurt

Sabor: característico que recuerda al queso blanco.

- Características físico-químicas. Según los métodos de ensayo normados para la industria láctea se realizan a las muestras los análisis siguientes:

% Proteínas (%)

% Grasas (%)

Densidad (g/cm3)

% Humedad (%)

% Acidez (%)

% Sólidos totales (%)

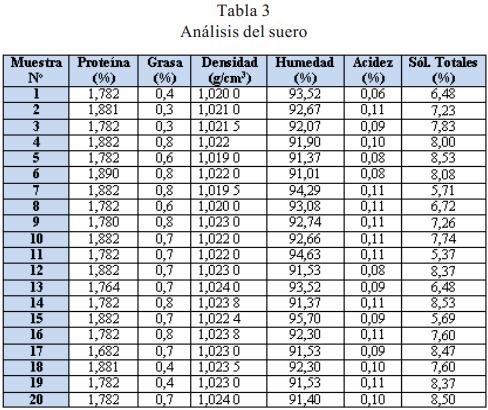

Se tomaron 20 muestras en días diferentes de producción, los valores de los parámetros medidos para cada una de las muestras se encuentran en la tabla 3.

A los valores determinados experimentalmente se les realizó un análisis estadístico, el cual es reflejado en la tabla 4.

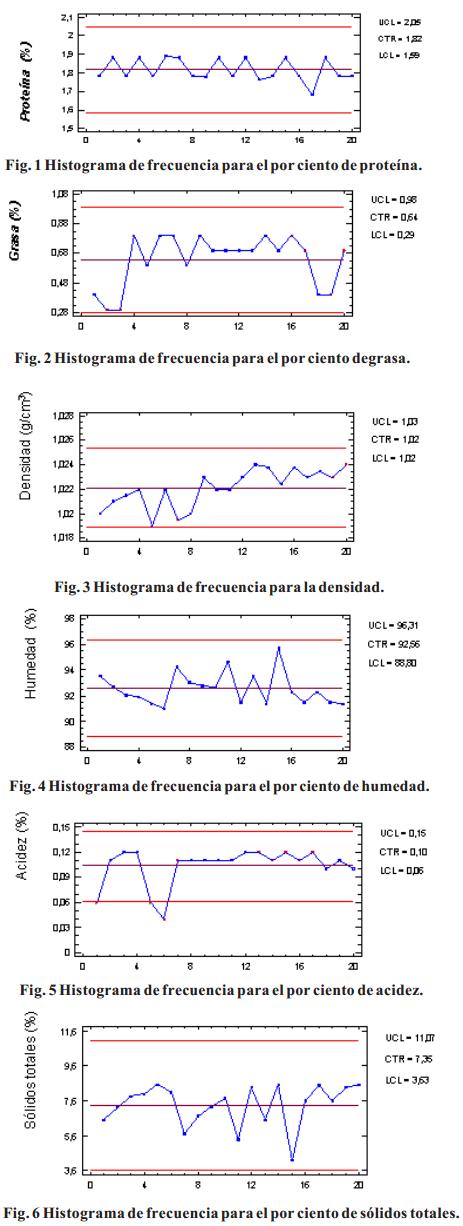

Del análisis estadístico para cada uno de los parámetros, mostrados en la tabla 4, se aprecia que:

1. Los datos se asemejan la distribución normal y pueden ser utilizados para el procesamiento estadístico, avalados por los coeficientes de asimetría tipificada y curtosis tipificada, que en todos los casos se encuentran entre (-2 y +2).

2. El porciento de acidez, como la asimetría tipificada > 0, la distribución de los datos está desplazada hacia la derecha con respecto a la distribución normal.

3. Para los demás parámetros, como la asimetría tipificada < 0, la distribución de los datos está desplazada hacia la izquierda con respecto a la distribución normal.

4. Para los porcientos de humedad y de acidez la distribución de los datos está apuntalada con respecto a la distribución normal

5. Para los porcientos de proteína, grasa, sólidos totales y para la densidad, la distribución de los datos está achatada con respecto a la distribución normal.

Además, se realizaron los histogramas de frecuencia para cada uno de los parámetros medidos. (figuras 1-6).

Las variaciones encontradas entre los análisis realizados dependen de muchos factores como son: hora de ordeño y la llegada de la leche a fábrica, agua ingerida por el ganado, alimentación, momento de extracción del suero en el proceso de fabricación del queso blanco; entre otros.

Comparando los resultados obtenidos del suero de queso blanco, con lo reportado en la literatura por otros autores (ver tabla 1), se puede decir que:

- El porciento de proteínas que se obtuvo fue entre 1,682 y 1,890 aproximadamente. Si se compara con la tabla 1 se destaca que el suero obtenido en el Combinado Lácteo Santiago, tiene un mayor por ciento de éstas, por lo que beneficiaría el valor nutritivo del suero como materia prima fundamental para la elaboración de productos lácteos.

- El por ciento de humedad que está entre 91,01 y 95,70, similares a los reportados por otros autores (ver la tabla 1).

- Los sólidos totales oscilan entre 4,20 y 8,53 %, representando aproximadamente un 50 % de los sólidos totales de la leche.

- La densidad está entre 1,019 y 1,024 g/cm3, está en correspondencia con los sólidos que contiene el suero.

- El por ciento de grasa contenido (0,49-0,78 %), es mucho más elevado que el de los autores citados, por lo que puede reflejar cierta falta de optimización del proceso de producción de queso blanco.

- Es un producto relativamente ácido, pues su valor oscila entre 0,10 y 0,11 %.

CONCLUSIONES

En el trabajo se demuestra que el suero de queso blanco posee características similares a las reportadas en la literatura; resaltando dos parámetros de importancia nutricional cuyos valores obtenidos son cercanos al doble de lo reportado, estos son el % de proteínas con valor medio de 1,6813 y el % de grasas con valor de 0,635.

BIBLIOGRAFIA

1. ALAIS, CH. Ciencia de la leche, Continental, 1981.

2. ÁLVAREZ, C. Enciclopedia de la leche, Calpe S.A, Madrid, España, 1956.

3. ARTAVIA A. Elaboración del queso Ricotta a partir del suero lácteo. Costa Rica, 1999.

4. GARCÍA, Fernando; et al. Guías de Prácticas de Tecnología de Leches, Universidad Inca de Colombia, Colombia, 2007.

5. GONZÁLEZ J. Suero de leche. Composición del suero de leche y su uso. La Habana, 2006.

6. HERNÁNDEZ G. Probabilidades de industrialización del suero de queso. La Habana, 1982.

7. KHRAMTSOV, A. G., SHILOVSKAYA, T. E. Tratamiento biológico del suero. La Habana, 1979.

8. MALUSHKO, A., NICOLAEV, A. M. Tecnología del queso. La Habana, 1963.

9. MANN DAIRY, J. J. Utilización del suero en alimentos. Internacional Industries vol. 47 num. 3. 1982.

10. SPREER E. Lactología Industrial. 1986.

Recibido: Mayo de 2011

Aprobado: Septiembre de 2011

MSc. José Ramón Guerrero-HaberI. Facultad de Ingeniería Química, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba. guerrero@fiq.uo.edu.cu