INTRODUCCIÓN

Dada la ubicación geográfica y la condición de insularidad, gran parte de los países de la región del Caribe, entre ellos Cuba y República Dominicana, se encuentran expuestos a múltiples amenazas de origen natural, la mayoría de ellas derivadas de eventos hidrometeorológicos y geológicos, 1,2) los cuales, combinados con los diferentes grados de vulnerabilidad social, económica, e institucional existente, generan un alto riesgo de desastres en su territorio y población.

A pesar de la intención de ambos países para aumentar sus capacidades de gestión de riesgos de desastres (con esfuerzos y capacidades diferenciadas), todavía existen brechas en prevención, mitigación, respuesta y recuperación, que no tienen en cuenta análisis de las vulnerabilidades y capacidades diferenciadas por razón de género, edad, y discapacidades, lo cual amerita un análisis transdisciplinario, integrador e inclusivo.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario incorporar en la gestión de riesgo de desastres de gobiernos locales herramientas que contribuyan a la mitigación de desigualdades específicas. En este sentido, el objetivo del presente trabajo es aportar herramientas metodológicas, con enfoque de interseccionalidad, a los gobiernos locales, para la mitigación de las desigualdades específicas de género, por discapacidad y por edades, como consecuencia de movilidades inducidas en condiciones de emergencia y desastres. Los resultados presentados forman parte de la investigación “Aprendiendo de Irma y María: transversalización de la protección y la inclusión en la reducción de riesgo de desastres en el Caribe”. 3)

Para ello, se utilizó la perspectiva metodológica de la interseccionalidad, que permitió develar elementos sobre el impacto diferenciado de desastres y amenazas en grupos vulnerables, específicamente mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y niños. Ello focaliza el análisis en vulnerabilidades y capacidades preexistentes de personas y grupos de personas en contextos de emergencia y desastres, y en sus impactos asimétricos.

Se emplearon herramientas de las tecnologías de la información y las comunicaciones, como los Sistemas de información geográfica (SIG), desde una perspectiva social, arista muy poco abordada en el país y en la región. Se apropia de elementos teóricos-metodológicos para el diagnóstico, sensibilización, creación y fortalecimiento de capacidades locales y comunitarias, así como, del monitoreo como ejercicio sistemático para valorar la necesidad de hacer ajustes pertinentes para el logro de resultados y efectos deseados de políticas específicas. El objetivo fue mejorar la protección y la inclusión de las personas más vulnerables, en las operaciones de respuesta en contexto de emergencia y desastre.

MÉTODOS

Se utilizó un enfoque mixto, que combina métodos cuantitativos y cualitativos, para lograr la complementariedad de sus fortalezas y compensar sus deficiencias. En específico, el diseño de triangulación que permite obtener datos complementarios acerca de un mismo problema de investigación mediante la comparación y contrastación de las informaciones originadas por ambas metodologías en una sola etapa. 4

La estrategia de investigación adoptada es el estudio de caso, el cual se centró en las dinámicas socioeconómicas que existen en los territorios a investigar. Constituye una perspectiva para la recogida, organización y análisis de la información, mediante la presentación de hallazgos, donde se pretende no solo la elaboración, interpretación e integración de los resultados, sino la comprensión de las particularidades de una situación, para distinguir cómo funcionan las distintas variables, procesos sociales y relaciones con el entorno.

Se utilizaron referentes y herramientas de varias disciplinas como la sociología, economía, psicología, geografía, demografía, enfoques interdisciplinarios, y otras. Algunas de las herramientas empleadas fueron las entrevistas, encuestas, grupos focales, observación no participante. Los grupos focales fueron multiactorales y se respetaron los criterios de representatividad (equilibrio mujeres/hombres, intergeneracionales, representación estatal, organizaciones de masas, asociaciones de personas con discapacidad); así como académicos, jefes de familia, líderes comunitarios, autoridades locales) Se utilizaron, además, herramientas de los Sistemas de información geográficas (SIG) para los análisis espaciales y la elaboración de mapas temáticos.

Se empleó el muestreo no probabilístico (determinístico), donde el cálculo del tamaño y selección de la muestra se basan en juicios y criterios subjetivos. Se encuestaron un total de 236 personas en ambos países, de ellos 160 del sexo femenino (67,8 %) y 76 sexo del masculino (32,0 %), con un rango de edad que oscilaba entre 12 años y 89 años. El 33 % del total eran decisores (77 personas) y el 67 % personas de la comunidad (159 personas). En ellas se trabajó con 19 personas con discapacidad auditiva, físico-motora, intelectual y débil visual.

El estudio abarcó a personas con responsabilidades de Gobierno, Defensa Civil, Educación, Salud Pública, organizaciones de personas con discapacidad, asociaciones de mujeres (Federación de Mujeres Cubanas [FMC] en el caso de Cuba) a nivel municipal y provincial, entre otros; y para la comunidad, a personas residentes, actores clave de las comunidades, médicos y enfermeros, educadores, entre otros.

Identificación y revisión de documentos marcos de políticas, legales e institucionales

Formulaciones teóricas y metodológicas, informes, resultados de investigación y estudios relacionados, en Cuba y República Dominicana, en temas medulares como movilidad inducida de la población ante situaciones de desastres, desigualdades de género, discapacidad y edades.

Selección de las comunidades

sobre el criterio de haber sido afectadas en los últimos años por algún desastre o emergencia, principalmente por un evento meteorológico extremo, por lo cual su población tuvo que abandonar de manera temporal o permanente sus viviendas.

Caracterización de los territorios

donde se incluyen aspectos físico-geográficos, demográficos, económicos, sociales, políticos, históricos e institucionales; así como los peligros, las vulnerabilidades, riesgos a los cuales han estado sometidos.

Identificación de actores clave

En los territorios involucrados en la gestión de riesgos, y los roles asumidos por ellos. Los actores clave formales fueron previamente identificados a partir de sus funciones en el proceso de toma de decisiones, en el nivel de gobierno y de la comunidad.

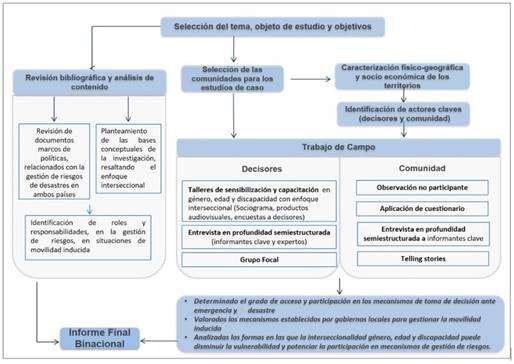

Para una mejor comprensión y organización de los resultados se trabajó con los decisores involucrados y con la comunidad. Para ello, se elaboraron y aplicaron instrumentos de diagnóstico: uno dirigido a decisores que planifican y ejecutan acciones en las diferentes etapas del proceso de movilidad inducida, y el otro para quienes han vivenciado el proceso como beneficiarios. (figura 1)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados brindan herramientas para la mitigación de las desigualdades específicas de género, discapacidad y edades, como consecuencia de movilidades inducidas en condiciones de emergencia y desastres. Así mismo, devela elementos sobre el impacto diferenciado de los desastres en grupos vulnerables, focalizando el análisis en las vulnerabilidades y capacidades preexistentes de las personas y grupos de personas en contextos de emergencia y desastres, y en sus impactos asimétricos.

Se diseña y propone el concepto de movilidad inducida, 5 para precisar la condición de la población en riesgo, según los indicadores de exposición física, con necesidad inminente de ser trasladados a centros de recepción de damnificados, casas de familiares y amistades, entre otros. En ese sentido, es un término funcional que proponemos incluir dentro del sistema cubano de protección a la población, en contexto de emergencia o desastre. Se enfoca desde la reducción de riesgos de desastres.

Roles y responsabilidades en la gestión de riesgos y la respuesta ante emergencias y desastres en Cuba y República Dominicana

Ambos países cuentan con un sistema de la Defensa Civil para la gestión de riesgos de desastres, con roles definidos para los diversos actores, en cuanto marco legal y regulatorio, normas jurídicas, a través de herramientas generales disponibles por los gobiernos locales, las comunidades, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil en general.

En Cuba, la Defensa Civil está organizada en todo el territorio nacional, con medidas coordinadas y ejecutadas por organismos estatales, entidades económicas e instituciones sociales, con la participación de la población. 6) En República Dominicana, la gestión de riesgos es un tema que ha sido abordado principalmente por organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, y existe una débil institucionalidad por parte del Estado en materia de prevención, mitigación y respuesta. 7

La investigación verificó la falta de instrumentos metodológicos específicos para integrar las perspectivas de género, discapacidad y edad, con enfoque de interseccionalidad. Esto nos sitúa en la necesidad de perfeccionamiento de los estudios de riesgos para situaciones de desastres, y de proponer opciones metodológicas más integrales, ajustadas a la realidad objetiva, donde se evidencie las contribuciones de este enfoque, al mejoramiento de las políticas existentes. A pesar de que existen investigaciones de casos de estudio y de análisis de las políticas, la presencia de un debate académico que ponga a dialogar las distintas investigaciones realizadas sigue siendo una deuda en ambos países.

Las respuestas tanto de parte de las comunidades como de decisores sugieren la importancia de contar con protocolos que ayuden a desarrollar las capacidades especiales que son necesarias para manejar a los grupos poblacionales con necesidades diferenciadas. En el caso del enfoque de género, no se obtuvo indicios de la necesidad de contar con capacidades para prevenir situaciones asociadas a evitar condiciones de acoso en estos procesos de movilidad inducida.

Existe un débil entendimiento en las comunidades sobre la necesidad de formar actores individuales y colectivos, a través de procesos participativos y colaborativos. Esto nos lleva a asumir, bajo la lógica de que cada situación de emergencia y desastre tiene sus particularidades, y que es terreno fértil para profundizar en las brechas existentes y plantear nuevas alternativas, que se requieren respuestas adaptadas, cuyo basamento sea reducir las distancias entre las percepciones de la población y decisores, para responder a esos impactos diferenciados en los grupos de mayor situación de vulnerabilidad.

Acceso y participación en los mecanismos de toma de decisión en materia de prevención, respuesta y monitoreo

En los procesos de movilidad inducida la participación ciudadana es uno de los aspectos positivos que señalan los decisores implicados. Dicha participación, en la cual influye la cultura e idiosincrasia de la población, hace más efectivo y eficaz el proceso, y se evidencia en la espontaneidad de la comunidad para colaborar con las autoridades encargadas de la evacuación. (María, residente de la comunidad El Boniato, municipio Santiago de Cuba).

Tanto actores de gobierno como de la comunidad encuestados, refieren la necesidad de lograr una mayor implicación, participación y protagonismo de la población, como agentes activos del proceso de movilidad y evacuación. Expresan la aspiración de potenciar su participación, y de las asociaciones de personas con discapacidad, en espacios de debate académico, comunitarios, y de toma de decisiones, lo cual posibilitará un mejor aprovechamiento de sus potencialidades, así como de sus oportunidades de integración, accesibilidad en el proceso de movilidad y evacuación, y en la rehabilitación posterior a estos eventos.

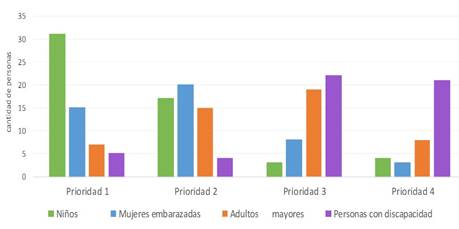

Durante los procesos de evacuación se priorizan determinados grupos poblacionales que se consideran más vulnerables a priori. Según la opinión de los decisores entrevistados, los grupos más priorizados son los niños, mujeres embarazadas, personas adultas mayores y con discapacidad. Si ponderáramos las prioridades, según el criterio de las personas encuestadas, sin lugar a dudas los niños son el grupo social más priorizado, seguidos de las mujeres embarazadas (figura 2).

Aun cuando los adultos mayores son considerados como grupo vulnerable a proteger, la prioridad que se les da en el proceso de evacuación difiere según el territorio estudiado, por lo que estos aparecen con mayor frecuencia y de forma más homogénea que el resto de los grupos poblacionales, en los grupos de prioridades 2, 3 y 4. Ello evidencia que, para la mayoría de los decisores entrevistados, los adultos mayores se priorizan luego de los grupos de niños y mujeres embarazadas. Por su parte las personas con discapacidad, se concentran fundamentalmente en el tercer y cuarto criterio de prioridad, aspecto que se pudiera continuar profundizando en aras de mejorar la situación de este grupo (figura 2)

Elaborado por los autores. Fuente: Encuestas a decisores participantes en los talleres

Elaborado por los autores. Fuente: Encuestas a decisores participantes en los talleresFig. 2 Grupos poblacionales priorizados en el proceso de evacuación según la opinión de decisores.

La transversalización del género en los procesos de movilidad inducida de la población ante situaciones de riesgos de desastres, como elemento clave que debe ser naturalizado en las políticas de gestión de riesgos de desastres, tiene que identificar necesidades, situaciones y potencialidades diferentes de mujeres y hombres, de forma que queden definidos claramente cuáles son los roles que ellas y ellos asumen dentro de contextos específicos y sus interrelaciones.

Para el caso cubano, la participación de la población en el diseño de propuestas de acciones, estrategias y políticas para la gestión de los procesos de movilidad inducida es baja, solo realizada a través de representantes del poder popular a nivel barrial de forma limitada; en el caso de República Dominicana es prácticamente inexistente, al no existir mecanismos formales de toma de decisiones que involucre de manera participativa a las comunidades que se encuentran en zonas de riesgo con altos niveles de vulnerabilidad.

Además, es insuficiente el protagonismo de asociaciones de personas con discapacidad, organizaciones sociales, de mujeres, y líderes comunitarios en escenarios de toma de decisiones, por lo que se advierte la necesidad de profundizar y activar mecanismos que propicien su incorporación, tanto en órganos de decisiones locales como en las propias comunidades.

La realización de actividades de formación y capacitación significó un paso de avance en la articulación de los actores clave a nivel territorial. Se puede esperar el fortalecimiento de la cooperación entre instituciones académicas y de investigación, con las estructuras de gobierno locales y las organizaciones con representación comunitaria. En ambos países, la Defensa Civil como órgano gubernamental, es la principal fuente de apoyo a la población en estos contextos, aunque cabe resaltar que, en el caso cubano es singular la labor colaborativa entre esta y la familias y vecinos.

Valoración de mecanismos establecidos por los gobiernos locales para la gestión del proceso de movilidad inducida en contextos de emergencia y desastres.

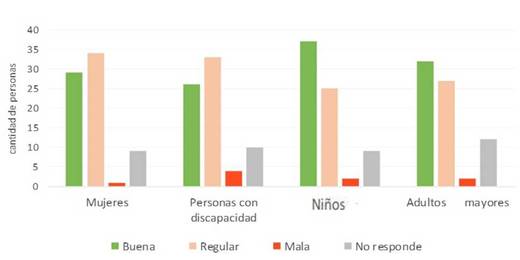

La percepción de los decisores acerca de las condiciones materiales y la cobertura de las necesidades particulares en los centros de evacuación difieren para las mujeres, niños, personas con discapacidad y adultos mayores. Aunque priman los criterios de bueno y regular, los encuestados reconocen que, no están totalmente cubiertas las necesidades específicas con condiciones materiales en el caso de regulares, tanto para las mujeres, como para las personas con discapacidad. En relación a las personas con discapacidad plantean que algunos centros cuentan con barreras arquitectónicas según tipos de discapacidad; existen problemas de comunicación; en ocasiones no se toman en cuenta los criterios y necesidades de las personas con discapacidad y hay falta de conocimiento para tratar con ellos (Carlos, residente de la comunidad Santa Rita, municipio Nuevitas).

Un mayor número de encuestados consideran que las condiciones en los centros de evacuación para niños y adultos mayores son buenas, en relación a las mujeres y las personas con discapacidad. Para los adultos mayores algunos aspectos pudieran mejorar como la adecuación de espacios para su esparcimiento, la eliminación de barreras arquitectónicas y el tratamiento psicológico que se les brinda por parte de los responsables del proceso de evacuación y de la población en general (figura 3).

Elaborado por los autores Fuente: Encuestas a decisores participantes en los talleres

Elaborado por los autores Fuente: Encuestas a decisores participantes en los talleresFig. 3 Grupos poblacionales priorizados en el proceso de evacuación según la opinión de decisores.

Los conocimientos que los decisores identifican que debieran poseer para el trabajo con estos grupos sociales, parten de las particularidades de cada persona, y hacia el interior de sí mismo. Los criterios más referidos para el trabajo con personas con discapacidad, niños y adultos mayores están en función del cuidado y de la protección, lo cual es válido y meritorio, pero no se refieren valoraciones que pudieran asociarse a conocer y potenciar sus capacidades, en especial personas con discapacidad y adultos mayores durante el proceso de evacuación (tabla 1).

Tabla 1 Conocimientos que debería tener las personas con capacidad de decisión en temas de género, discapacidad y edad

| Discapacidad | Género | Niños | Adultos mayores |

|---|---|---|---|

|

Conocimientos diferenciados por tipo de discapacidad Identificar rutas y lugares de evacuación Priorizar a las personas con discapacidad Conocer su estado de salud, dónde residen o se pueden localizar |

Trabajar con enfoque de género No discriminación, mayor participación e inclusión social. Deconstrucción del discurso sexista y de roles tradicionales Necesidad de datos estadísticos por sexo Priorizar mujeres, niños, adultos mayores y embarazadas. |

Herramientas metodológicas y prácticas para tratar con ellos Identificarlos como los más vulnerables y priorizarlos Conocer dónde se localizan, cuántos son, diferenciarlos por edades Conocer sus hábitos alimenticios, gustos, preferencias y condición de salud. |

Identificarlos como los más vulnerables y priorizarlos Conocer dónde se localizan, cuántos son, sus hábitos alimenticios, gustos, preferencias y condición de salud. Conocer sus experiencias e identificar sus potencialidades, lo que incrementa sus potencialidades de participación activa en el proceso de evacuación. |

Fuente: elaborado por los autores para encuestas a decisores participantes en los talleres.

De las temáticas tratadas, el género fue la variable que menos criterios tuvo para expresar los conocimientos que deben tener los decisores sobre el tema, en contextos de desastres y emergencias. Solo un tercio respondió la pregunta, por lo que se infiere que es uno de los aspectos que se necesita mayor focalización y sensibilización, lo cual es una necesidad expresada por los propios decisores.

Para el caso de República Dominicana, las acciones de los gobiernos locales están bastante limitadas debido a: falta de equipamientos, poco presupuestos, falta de equipos técnicos, ausencia de acciones enfocadas en el ordenamiento territorial y uso de suelo. En el caso de Cuba el Gobierno, a través de las diferentes estructuras de la Defensa Civil pone a disposición los recursos necesarios para afrontar situaciones de emergencias y desastres, con el apoyo de las organizaciones de masas, organismos no gubernamentales, y de la sociedad civil.

Los medios de comunicación son la principal herramienta que utiliza la comunidad para estar informada sobre el progreso de la amenaza en República Dominicana; mientras que en Cuba la política informativa, liderada por la Defensa Civil, contempla además las restantes fases del proceso, así como las acciones que se llevan a cabo para enfrentar el evento.

En el caso de República Dominicana, durante el proceso de evacuación la mayoría de las personas se trasladaron por cuenta propia y caminando a casa de familiares, en muchos casos, ante la ausencia de facilidades de transporte por parte de las autoridades o porque en algunas comunidades, principalmente aquellas que se encuentran aisladas, los albergues y las casas más resistentes se encuentran cerca. En el caso de Cuba, es responsabilidad de la Defensa Civil el traslado de recursos materiales y personas a los centros de evacuación y otras entidades destinadas para ello, o casas de familiares y amigos.

En definitiva, se evidencia la posibilidad de integrar enfoques, estrategias y resultados en las acciones de las autoridades de la Defensa Civil en ambos países, así como en el nivel local y comunitario, comenzando por la reinterpretación de los roles (pasivos) de las personas con discapacidad, la población infantil, y los adultos mayores; así como propiciar un mayor nivel de protagonismo en función de sus capacidades, en contexto de emergencias y desastres.

¿Puede la interseccionalidad ayudarnos a disminuir la vulnerabilidad y potenciar la participación en mecanismos de gestión de riesgos de desastres en el ámbito binacional?

Bajo esta interrogante se delinearon algunos elementos para abordar brechas de equidad por género, edad y condición de discapacidad como consecuencias de movilidad inducida en ámbitos de desastre. Se impone establecer alianzas de cooperación y de trabajo con los órganos decisores, las autoridades políticas, las universidades, centros de investigación, y otros. De ahí la importancia de desarrollar análisis desde la perspectiva de interseccionalidad dado que, a partir de las formas diversas en las que se vive un fenómeno, es posible construir abordajes orientados a impulsar procesos desde la equidad y la reducción de vulnerabilidades.

En el caso de Cuba, se resalta el criterio de las personas evacuadas en la comunidad, donde valoran como bueno el rol de instituciones y personas responsables en el proceso de evacuación, relacionado con el buen trato, el aviso temprano y el buen trabajo de los factores institucionales. No obstante, tener buenos modales y paciencia para tratar con las personas evacuadas, son elementos a tener en cuenta para perfeccionar el proceso, en especial con aquellos que presentan condiciones que los hacen vulnerables o se acrecientan en contextos como estos.

La mayoría de las personas encuestadas, en especial las mujeres, refieren haber tenido bajo su cargo a niños, adultos mayores o personas con discapacidad al ser evacuadas. Ello evidencia una vez más, cómo los roles tradicionales de género refuerzan una división sexual de trabajo, que asigna a las mujeres una jornada primordial de tareas vinculadas al cuidado de los otros, ya sean infantes, personas enfermas, adultos mayores y personas con discapacidad. También juegan un rol activo en la búsqueda de medicamentos, agua, alimentos y documentos para llevar al momento de la evacuación. Por su parte los hombres refieren un interés marcado en priorizar aspectos asociados a la protección de lo material. En este sentido, se sugiere que los responsables de la evacuación debían tener conocimientos específicos para el tratamiento diferenciado con estos grupos específicos.

Se conoció y por eso es válido resaltar, que en los centros de evacuación la sobrecarga de las mujeres en su rol de cuidadoras, sobre todo porque pueden coincidir mujeres adultas mayores cuidando niños; a la par personas con discapacidad u otras de la tercera edad dígase los esposos. Además de estar pendientes de la alimentación, la toma de medicamentos, la atención a niños (actividades de esparcimiento y recreación). El almacenamiento y la regulación de las provisiones para la familia, son otras de las actividades encargadas a las mujeres.

Conclusiones

Entre Cuba y República Dominicana existen diferencias y similitudes respecto a los sistemas, las políticas y las estrategias de preparación y respuesta asumidas en escenarios de emergencia y desastres; así como potencialidades y oportunidades para identificar aprendizajes comunes y específicos, para fortalecimiento de capacidades, desde el enfoque de adaptación al cambio climático.

Se comprobó la existencia de brechas en los procesos de prevención, mitigación, respuesta y recuperación, causadas, entre otras cuestiones, porque la gestión de esos procesos no tiene en cuenta un análisis de las vulnerabilidades diferenciadas por razón de género, edad, y discapacidades, desde el análisis interseccional, transdisciplinario, integrador e inclusivo. No obstante, este trabajo ha permitido develar elementos sobre el impacto diferenciado de los desastres en ese aspecto, focalizando el análisis en las vulnerabilidades y capacidades preexistentes de las personas y grupos de personas en contextos de emergencia y desastres, y en sus impactos asimétricos.

Para el caso de Cuba

Falta de instrumentos metodológicos específicos para integrar las perspectivas de género, discapacidad y edad, con enfoque de interseccionalidad, reconocido por parte de las personas decisoras, lo que condiciona la diferencia de percepciones de la población y los decisores.

Débil fomento desde edades tempranas, de una cultura que favorezca la concientización y genere actitudes consecuentes en la prevención y preparación para el enfrentamiento y la recuperación ante estos eventos. Aunque pudiera existir, no es visible la estrategia comunicativa integral que abarque todos los tipos de desastres, donde se focalicen grupos poblacionales específicos, según sus niveles de riesgo, necesidades específicas y posibilidades de respuesta ante los eventos.

Baja participación de la población en el diseño de propuestas de acciones, estrategias y políticas para la gestión de procesos de movilidad inducida. Solo se realiza a través de representantes del poder popular a nivel barrial de forma limitada, y resulta insuficiente el protagonismo de asociaciones de personas con discapacidad, organizaciones sociales, de mujeres, y líderes comunitarios en escenarios de toma de decisiones.

Subsisten debilidades en los diagnósticos diferenciados a grupos vulnerables que permitan acciones más precisas en la gestión articulada entre la comunidad y el gobierno municipal.

Se mantienen problemas con la infraestructura y las condiciones higiénicas sanitarias, que afectan especialmente a grupos vulnerables como mujeres, niñas, adultas mayores y personas con discapacidad. Para estos últimos, además, existen barreras arquitectónicas y de comunicación que les dificulta el proceso de evacuación.

Para el caso de República Dominicana

Falta protocolos claros para autoridades locales, que carecen de recursos y capacidades para afrontar las amenazas y riesgos.

Ausencia de medidas de prevención y mitigación de riesgos de desastres (no son prioridad al menos que esté socialmente problematizado a partir de los medios de comunicación, de lo contrario, no existen), así como no están implementados mecanismos de participación comunitaria, al ser esta solo receptora de informaciones esenciales para la subsistencia. A pesar de esto, se identificaron importantes pero esporádicas acciones de solidaridad entre vecinos de una misma comunidad.

Fuertes debilidades de las organizaciones comunitarias para la gestión de riesgos y, específicamente, para garantizar la movilidad desde un lugar afectado a uno seguro, así como se constató que para la gestión de albergues no se cuenta con capacidades específicas para atender personas con necesidades diferenciadas.

Persiste el riesgo de que las personas necesitadas de evacuación pierdan sus bienes materiales, lo que sería una afectación muy fuerte para estas familias empobrecidas. Este tema particular, dificulta en muchas ocasiones las acciones de preparación y aumentan el riesgo, generando, en ocasiones, situaciones de violencia como el desalojo forzoso.