Introducción

El dengue constituye la más importante arbovirosis a nivel global, que produce más de 20 000 muertes cada año. Es causada por virus dengue (VDEN), trasmitida a los humanos por Aedes (Ae.) aegypti especie con amplia distribución mundial, principalmente en las regiones tropicales. 1 Las regiones geográficas más afectadas son: las Américas, Asia Suroriental y el Pacífico Occidental. Es un serio problema de salud a nivel mundial, que no dispone de tratamiento específico, ni vacuna preventiva; de manera que el control de Ae. aegypti se confirma como la estrategia de control más efectiva. 2,3,4) En las Américas constituye uno de los principales motivos de consulta médica, y en 2019 produjo el mayor reporte de casos en la historia con una alta proporción de casos de dengue grave (DG). 5,6,7

En este contexto los sistemas de vigilancia se convierten en una actividad esencial que permite obtener la información para la observación de sus tendencias e identificar cambios y fluctuaciones para el diseño de acciones integrales y oportunas de prevención y control. 8

En Cuba, la vigilancia del dengue constituye un componente esencial en el trabajo cotidiano en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud, donde la Atención Primaria de Salud (APS) es el eslabón fundamental y a diferencia del resto del mundo, los brotes son enfrentados con acciones intensivas hasta lograr su control. a través del Programa Nacional para la erradicación del mosquito Ae. aegypti (PNEAe). 9,10 No obstante los esfuerzos realizados en las últimas décadas, no ha sido posible revertir la situación de riesgo constante de activación de la transmisión, como ocurre en la región. 7

Ante la necesidad de realizar investigaciones operacionales enmarcadas en el funcionamiento de la vigilancia, la prevención y el control del dengue que proporcionen evidencias científicas para su perfeccionamiento y adecuación a la situación actual, se evalúa la vigilancia clínico seroepidemiológica del dengue en La Habana entre 1997-2019 con los objetivos de: describir la situación epidemiológica del dengue en La Habana en el período estudiado; identificar los aportes del estudio y control de los brotes de dengue del 2000 y 2001 al sistema de vigilancia, y evaluar los atributos seleccionados del sistema de vigilancia.

Métodos

Se incluyen 5 investigaciones: una descripción donde se abordó la circulación del dengue; una descripción de los brotes epidémicos de dengue en 2000 y 2001; un estudio de seroprevalencia a VDEN en Playa, en una muestra de 1758 individuos; un estudio de prevalencia de síndromes febriles (SF), para medir la sensibilidad general del sistema para detectar febriles, comparándola con la notificación habitual, en una muestra de 1535 individuos; y una cohorte retrospectiva en 2009, para evaluar atributos del SV en 195 pacientes con síndromes febriles inespecíficos (SFI) ingresados en el hospital Julio Trigo López. 11,12 Se utilizaron los datos contenidos en las bases digitales elaboradas del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM) de La Habana.

Para los estudios correspondientes fueron elaborados los cuestionarios o planillas de vaciamiento llenados por personal adiestrado, previo consentimiento informado. Se calcularon porcentajes, frecuencias relativas y absolutas, tasas y razón de diferencias, con un intervalo de confianza del 95 % y fue utilizada la prueba de Chi cuadrado (χ2) para la comparación de las prevalencia y proporciones.

Detección de VDEN en La Habana entre 1997 y 2019 13

Con posterioridad a la epidemia de 1981 no se evidenció circulación de VDEN en La Habana hasta 19 años después, cuándo en el 2000 se reintrodujeron los serotipos VDEN-3 y VDEN que ocasionaron un brote donde se confirmaron 138 casos. 14

En la figura 1 se presenta la tendencia de los casos confirmados por dengue en La Habana entre 2000 y 2019, con una tendencia francamente ascendente y en la se pueden identificar 3 períodos: el primero de circulación no endémica, que se extiende hasta el 2004 (incluye su reintroducción en 2000 y el brote de 2001); el segundo; 2005 a 2010, en el que se establece la transmisión endémica; y el tercero (a partir de 2011) de transmisión hiperendémica.

Después de esa epidemia se reportaron casos todos los años y en todos los municipios: en 2007 312 casos; 19 en 2008 y 244 en 2009, con la particularidad que se produjo un brote circunscrito en La Lisa, con la confirmación de 215 casos, con un alto porcentaje de DG y en 2010 hubo 525 casos.

Entre 2011 y 2016 fue intensa la detección de VDEN, con varios serotipos circulando a la vez, con predominio los serotipos VDEN-3 y VDEN-4. En los años 2017 y 2018 coincidiendo con la alta circulación de Zika y chikungunya hubo una disminución en los serotipos aislados y del número de casos reportados. En 2019, y en coincidencia con la detección de VDEN-1 y VDEN-2, se produce un pico epidémico (el cuarto más alto de la serie de 23 años solo superado en 2006, 2012 y 2014.

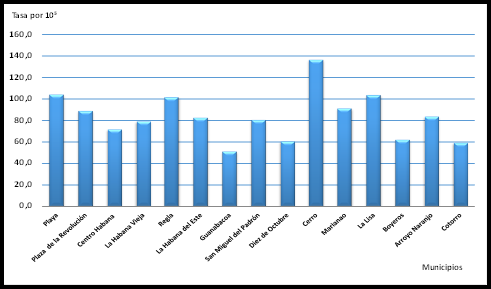

En el período 2011-2019 se han reportado en La Habana 175 918 casos confirmados de dengue, para una tasa de incidencia acumulada 83,1 por 105 habitantes. Los municipios con tasas más elevadas: Cerro (136,4); Playa (104,0); La Lisa (103,5); Regla (101,5) y Marianao (91,1); como muestra la figura 2.

Caracterización de los brotes de dengue 2000 y 2001

Estudio y control del brote del 2000 14

El 23 de septiembre del 2000, el SV reportó la presencia de un caso confirmado de dengue en la barriada de Altahabana, del Policlínico Salvador Allende (municipio Boyeros) para lo que se conformó un equipo integrado por epidemiólogos de todo el país, para la realización de la investigación de campo, con una organización que permitía la realización de investigaciones complejas con un elevado nivel de precisión y seguimiento. El inicio de los síntomas del caso índice estaba fijado el 15 de septiembre y se identificó como caso primario uno cuyos síntomas habían comenzado 4 días antes; lo que hacía presumir que la activación de la transmisión se había detectado tempranamente.

En la figura 3 se representan los 4 conglomerados de transmisión identificados. Además del foco de transmisión inicial de Altahabana con 24 confirmados, se reportaron otros 3 conglomerados: Balcón-Arimao (72 confirmados), en La Lisa; otro en Buenavista (38 confirmados) y finalmente en Cubanacán (4 confirmados) ambos del municipio Playa. Se identificaron los serotipos VDEN-4 en Altahabana y Buenavista y VDEN-3 en Balcón-Arimao y en Cubanacán. Como parte de las acciones de control de foco se activó la búsqueda activa de síndrome febril (SF) por parte de la APS en todos los municipios de la provincia. Los sospechosos de dengue identificados fueron internados en centros hospitalarios seleccionados.

Los 138 casos confirmados fueron todos adultos y el 52,7 % del sexo femenino. Todos manifestaron fiebre acompañada por cefalea (87,0 %), artralgia (60,1 %) y dolor retroocular (58,0 %). No se reportaron casos de DG. El 7 de diciembre de 2000 se declaró como interrumpida la transmisión epidémica en la ciudad, y el brote hizo 2 picos: 1 más pequeño (9 casos) el 25 de septiembre relacionado con el inicio de la transmisión en el municipio La Lisa y el 4 de octubre (14 casos) el día de mayor reporte. El acmé ocurrió en la semana estadística (SE) 40 (entre el 2 y el 8 de octubre) fecha en que la transmisión fue más activa en los municipios La Lisa y Playa.

Estudio y control del brote del 2001 16

El 29 de junio de 2001se notificó un caso confirmado de dengue en Playa, con un cuadro clínico caracterizado por fiebre, mialgias, artralgias, postración y diarrea líquida con data 16 de junio de 2001 y a partir del hallazgo un brote que se fue extendiendo progresivamente, de manera que en octubre incluía a todos municipios de la capital. Solo en el Cotorro no se constató trasmisión autóctona. Desde finales de septiembre se detectó transmisión autóctona en otras provincias del país y se confirmaron en total 73 872 casos. La epidemia, tuvo una duración de 252 días. Los mayores reportes ocurrieron el día 20 de octubre con 241 casos. El brote tuvo un ascenso brusco y al cierre de la semana estadística 43 de 2001 (27 de octubre) se habían reportado el 30,1 % del total de casos (3884). Con la alerta por inicio de la trasmisión, se activó la estrategia de pesquisa activa de SF por parte de la APS y los sospechosos eran hospitalizados para su aislamiento, diagnóstico y seguimiento.

De los 12 889 casos confirmados en La Habana 7063 (54,8 %) presentaron fiebre como única manifestación clínica, 5748 (44,6 %) tuvieron fiebre dengue y 78 (0,6 %) las manifestaciones clínicas de DG. Todos adultos y de los cuales 3 fallecieron para una letalidad de 0,02 %. La cefalea (89,0 %), artralgia (59,4 %) y dolor retroocular (59,2 %) fueron los síntomas más frecuentes. Predominó la población adulta (el 87,1 %) y el sexo femenino (52,4 %).

Pasados 6 meses de transmisión, y ante el peligro inminente de endemicidad la dirección del país decidió asumir la conducción directa de las acciones de control y el 11 de enero de 2002 inició la operación “Ofensiva contra el enemigo”, dirigida a controlar la transmisión, mediante el enfoque multisectorial e interdisciplinario, con una rigurosa disciplina y estricto seguimiento del cumplimiento de la tarea. El 29 de marzo de 2002, a 30 días del inicio de síntomas del último caso, se consideró controlada la epidemia en todo el país. Los elementos decisivos para lograr controlarla estuvieron vinculados con la participación de toda la población en las actividades de lucha antivectorial, donde participó un elevado número de trabajadores y estudiantes; con una interacción efectiva de todos los sectores de la sociedad en el enfrentamiento.

Tuvieron una destacada participación de las acciones de comunicación social la utilización de los medios de comunicación masiva en la realización de novedosas campañas de información y comunicación a la población. En ellas se explicaban los objetivos de las acciones que debían acometerse y el papel primordial que jugaba la participación comunitaria en su sostenibilidad.

Estudio de seroprevalencia a VDEN en Playa 17

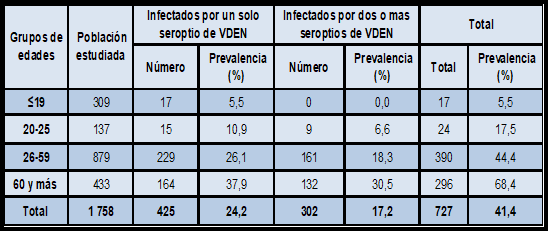

Este estudio se realizó en el municipio Playa en 2003, para identificar la prevalencia de infección de VDEN en sus posibles secuencias, en atención a los antecedentes de epidemias anteriores ocurridas en el territorio: 1944, 1977, 1982 y los recientes brotes de dengue de 2000 y 2001. (tabla1)

Tabla 1 Prevalencia de infecciones primarias y secundarias a VDEN* por grupos de edades. Playa. 2003

*Título de anticuerpos neutralizantes a los 4 serotipos de VDEN por el método de NTRP

Fuente: Investigación epidemiológica.

De los 1758 individuos estudiados, en 727 (el 41,4 %) se encontraron anticuerpos neutralizantes frente a uno o más de los serotipos de VDEN y la prevalencia de infección se incrementó con la edad. En el grupo de 60 años y más, la prevalencia de infección por VDEN fue del 68,4 %, mientras que en los menores de 20 años solo alcanzó el 5,5 %, y solamente se observaron infecciones primarias. De forma general fueron predominantes las infecciones a un solo serotipo (24,2 %) en todos los grupos de edades. Las infecciones secundarias (17,2 %), disminuyen gradualmente a medida que incrementan los serotipos involucrados: a 2 serotipos 224 (el 74,1 %); a 3: 62 (20,6 %) y a 4: 16 (5,3 %).

La prevalencia de infección para cada uno de los serotipos el más prevalentes fue VDEN-2 (26,7 %), VDEN-1 (25,3 %), VDEN-3 (7,2 %) y VDEN-4 (4,7 %). Para todos los serotipos la seroprevalencia se incrementa con la edad.

Por grupos de edades, la prevalencia más alta se encontró en los mayores de 59 años a VDEN-2 (57,3 %) (1,7 veces mayor que a VDEN-1 que fue 33,0 %). No se encontraron infectados a VDEN-1, VDEN-2 y VDEN-4 en el grupo de menores de 20 años.

Prevalencia de SF en la vigilancia del dengue 18,19

La muestra estudiada fue de 1814. En todos los municipios se encontró al menos una persona con SF, identificándose en total 26 personas, para una la tasa de prevalencia puntual de 1433,3 por 105, de ellos 8 fueron clasificados como síndromes febriles inespecíficos (prevalencia de 441,0 por 105 habitantes) residentes en los municipios: La Habana del Este 3 y 1 en los municipios: Centro Habana, Regla, La Lisa, Diez de Octubre y Marianao.

Las tasas de prevalencia puntual y las reportadas por la vigilancia clínico seroepidemiológica habitual del dengue así como la razón de esta diferencia, fue 352,6 veces mayor para los SF y 144,2 veces mayor para los SFI. Diferencias que resultaron ser estadísticamente significativas (p < 0,001).

El 61,5 % de los SF eran menores de 15 años, de ellos 57,7 % correspondió al grupo entre 5 años y 14 años. El resto pertenecía a los grupos de 15 años a 24 años y de 25 años a 49 años donde se encontró un 15,4 % en cada uno. En los grupos de 1 años a 4 años, de 50 años a 64 años y 65 años y más, se halló un caso en cada uno (3,8 %). No hubo reportes en el grupo de menores de 1 año. El 61,5 % de los SF identificados estaban en los primeros 5 días de su evolución, el 53,8 % de ellos en las primeras 24 horas. Todos los SF tenían al menos, un síntoma o signo acompañante: síntomas respiratorios 53,8 %, cefalea (46,2 %), astenia (38,5 %) y anorexia (30,5 %), los predominantes.

Una vez pasados 6 días del inicio del cuadro febril, el 69,2 % de los SF tuvieron diagnóstico clínico que justificaba la fiebre. De ellos 16 reunían criterios clínicos para plantear diagnóstico de Infección Respiratoria Aguda (IRA) y 2 (7,7 %) de sepsis urinaria aguda corroborada por parcial de orina y 8 personas (30,8 %) continuaron con diagnóstico de SFI y eran tributarios de ser estudiados para descartar el diagnostico de dengue.

El 87,5 % de los SFI tenían entre 5 años y 14 años, con similar representación por sexos. Los síntomas que predominantemente acompañaron a la fiebre: astenia (87,5 %), cefalea (75,0 %) y anorexia (62,5 %). Ninguno de ellos cumplía con los criterios de casos con sospecha clínica de dengue. Todos se encontraban en los primeros tres días del inicio del cuadro clínico y el 50 % de ellos estaban en las primeras 24 horas de evolución. La totalidad de los SFI fueron estudiados al sexto día para detección de Acs de tipo IgM específicos a VDEN y resultaron negativos.

Las manifestaciones clínicas y el hemograma en el diagnóstico de dengue 20

Se incluyeron 195 pacientes sospechosos de dengue, de los cuales 64 se confirmaron (32,8 %) de los cuales 2 tuvieron DG. La mayoría (75,4 %) residía en Arroyo Naranjo, municipio donde radica el HCQ Julio Trigo López. El 42,7 % de los pacientes hospitalizados egresó como SFI. Otros diagnósticos presuntivos fueron: IRA, leptospirosis presuntiva y sepsis urinaria. Todos los pacientes se encontraban entre los 19 h y 72 años. En ambos grupos predominó el sexo femenino. Los días de evolución del cuadro febril al momento del ingreso, para ambos grupos de pacientes, ocurrió entre 72 h y 96 h, con una media de 76,6 h, mayor para los casos confirmados como dengue (con 84,8 h), diferencias no fueron significativas estadísticamente (p = 0,23).

Las medias del conteo de plaquetas y leucocitos realizados a los pacientes al ingreso fueron significativamente menores en el grupo de pacientes con dengue y el hematocrito fue ligeramente mayor también en este grupo, sin que resultara estadísticamente significativo.

En el análisis de los síntomas incluidos en la definición de caso sospechoso de dengue de la OPS/OMS en las personas con un tiempo de enfermedad de seis días se encontró que la cefalea tuvo una sensibilidad elevada 90,6 % y una baja especificidad.

Entre los síntomas estudiados los de mayor valor predictivo positivo fueron: leucopenia (48,4 %), exantema (46,2 %) y manifestaciones hemorrágicas (44,4 %), mientras que el signo con menor sensibilidad y mayor especificidad fue el exantema (18,8 % y 89,3 % respectivamente).

La definición de la OMS de caso presuntivo de dengue demuestra su simplicidad de incluir la información necesaria para establecer sospecha clínica presuntiva de dengue y tuvo una alta sensibilidad (90,6 %), pero su especificidad fue baja (17,4 %). Además, en la medida en que se agregan manifestaciones clínicas, la definición mejora su especificidad, aunque la sensibilidad disminuye hasta que con 6 o 7 manifestaciones, la especificidad llega al 96,9 %, pero la sensibilidad disminuye a solo el 14,1 %.

Discusión

La investigación profundiza en el conocimiento científico de la vigilancia clínico seroepidemiológica del dengue en La Habana entre 1997 y 2019, donde se estudió su papel en la detección de brotes epidémicos, la circulación de VDEN en el período, con la caracterización clínica y epidemiológica de los brotes de dengue de 2000 y 2001. Además, estimó la seroprevalencia a VDEN en una muestra poblacional en sus posibles secuencias. También estableció una línea base de SF (en periodo interepidémico) y evaluó la sensibilidad general del sistema, además de la simplicidad, la sensibilidad y el valor predictivo positivo (VPP) de la definición de caso sospechoso OPS/OMS. 12

Las investigaciones operacionales de sistemas de salud acompañan al proceso de mejora continua de los sistemas de vigilancia y constituyen una herramienta útil en manos de las autoridades sanitarias para su perfeccionamiento. Entre las limitaciones más frecuentes de los sistemas de vigilancia se encuentra el conocer la prevalencia real de los eventos vigilados, donde los estudios de prevalencia demuestran su utilidad, al permitir establecer la línea base como comparación necesaria para alcanzar los estándares deseados. 5,15

El dengue con sus 4 serotipos y una tendencia ascendente constituye un marcador evidente del impacto de las desigualdades, al constituirse en un flagelo en las regiones más pobres del planeta, 21,22 que, en los últimos 50 años, ha experimentado un incremento marcado de su incidencia, acompañado de su expansión a nuevos países y regiones geográficas. 23,24

Los criterios mediante los cuales se pueden definir los patrones endémicos son: presencia de casos de dengue frecuencia con la cual se presentan, circulación viral de 1 o más serotipos, presencia y frecuencia de casos de DG, así como afectación a determinados grupos poblacionales. 25

Un nuevo enfoque del papel que juegan las localidades en la activación de la transmisión las clasifica como: La Lisa, Playa y Cerro serian municipios iniciadores, en las que comúnmente se reportan los primeros casos en cualquier evento epidemiológico. Playa, Diez de Octubre, Boyeros y Arroyo Naranjo repetidores, por sus reportes frecuentes de casos; y concentradoras Cerro, Playa, La Lisa, Regla, Marianao, Plaza de la Revolución y Arroyo Naranjo, Diez de Octubre, Boyeros, Habana del Este y San Miguel del Padrón con las más elevadas tasas. 26

El dengue es predominante en adultos y en mujeres. 27 Aunque los 4 serotipos de VDEN son capaces de producir casos de DG, los serotipos VDEN-2 y VDEN-3 son los más frecuentemente asociados con estas formas severas. (23 Además el color de la piel negra es factor protector para DG y que la infección secundaria (presente en el 95 % de los casos), la anemia de células falciformes y el asma bronquial fueron identificadas como factores de riesgo para la aparición de DG. 28

En la interpretación de los resultados del estudio de seroprevalencia a VDEN en Playa de 2003 es expresión de los brotes ocurridos desde 1944 hasta 2002: las epidemias a VDEN-1 de 1944 y 1977, la epidemia de 1981 a VDEN-2, considerada la mayor epidemia de DG en la región de las Américas, hasta su reintroducción en el 2000 (serotipos VDEN-3 y VDEN-4) y la epidemia de 2001 a VDEN-3. Sus resultados estuvieron en concordancia con lo esperado. 27

En el grupo menores de 20 años (nacidos después de la epidemia a VDEN-2 de 1981) solamente se observaron infecciones primarias a VDEN-3 en 17 de los 309 individuos estudiados en ese grupo. En las personas de 20 años a 25 años, los títulos de Acs encontrados se relacionan con la epidemia de 1981 (33,104) y los grupos de 26 años 59 años y mayores de 60 años la prevalencia de Acs encontrada se relaciona con las epidemias de 1944 y 1977. 17,27-29

Los postulados de Finlay relacionados con el control del Ae. aegypti están presentes en el PNEAe cubano mediante la ejecución de acciones de vigilancia integrada dirigida a detectar tempranamente la circulación viral e implementando acciones encaminadas a disminuir los índices aédicos en un contexto regional complejo. A pesar de esto, en las 2 últimas décadas se hace cada vez más difícil evitar la ocurrencia de brotes epidémicos en La Habana, aun manteniendo la vigilancia activa y las acciones de control establecidas, que han detectado tempranamente la activación de la circulación de VDEN. 30,31

Finalmente, la investigación, en su más amplia dimensión, debe considerarse un pilar fundamental para el control del dengue y la aplicación de los resultados de las investigaciones realizadas y de otras por realizar es fundamental para la conducción científica de las estrategias de control. 32,33 Atendiendo a que la sostenibilidad de las acciones en la lucha contra Ae. aegypti, son posibles mediante una acción consciente, sistemática, promotora y preventiva de las personas y los grupos sociales y se refiere al conjunto de acciones encaminadas a detectar y eliminar posibles criaderos de mosquitos. 34,35 Además, para lograr intervenciones de salud efectivas, se deben contar con un SV mediante el cual, los actores sociales puedan identificar los indicadores que advierten la necesidad de intervenir. 36

Conclusiones

Las acciones del SV clínico seroepidemiológica del dengue en La Habana favorecieron el monitoreo de la circulación de VDEN en el territorio; que permitieron identificar su reintroducción, el paso a la fase de transmisión endémica y la actual situación de hiperendemicidad.

Con el estudio y control de las epidemias del 2000 y 2001 se aportaron evidencias con la posibilidad de controlar la transmisión del dengue cuando se combinan la voluntad política, la implementación de acciones intersectoriales y una amplia participación comunitaria.

El sistema de vigilancia clínico seroepidemiológica del dengue tiene brechas en la localización activa de SF y la definición de caso de dengue de OMS incluye la información necesaria para hacer su diagnóstico presuntivo.