INTRODUCCIÓN

América Latina, luego de la llamada “Década de Oro” (2007-2013) -debido a los altos precios de los productos básicos y las materias primas- ha tenido un desempeño económico declinante. La región mostró una tendencia a la baja en su crecimiento económico en el sexenio 2014-2019, al alcanzar un débil 0,9 %; presentó en 2019 una tasa de 0,1 %; y, en 2020, bajo los efectos de la pandemia de COVID-19, tuvo una disminución de -7,7 % del Producto Interno Bruto (PIB) regional. Mientras, América Central exhibió, en igual sexenio, un PIB promedio de más de un 3 %; y, en 2020, mostró un decrecimiento de este de -6,5 %, ligeramente inferior al resto de la región (CEPAL, 2021a).

Organismos especializados del Sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); y regionales, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), han mostrado, a través de diversos artículos,1 la complejidad de las variables de crecimiento en la subregión, relacionadas con la estructura productiva, la concentración de exportaciones y su contraste con el aumento de la desigualdad social, la violencia y las necesidades básicas insatisfechas, agravadas hoy por la crisis sanitaria de COVID-19. Aunque se aprecia una abundante estadística para evaluar el comportamiento de los indicadores del crecimiento económico y el uso de la macroeconomía para la efectividad y eficacia de soluciones económicas a corto y mediano plazo.2

La ausencia de la historia económica y la geopolítica en el tratamiento de la problemática soslayan el peso del funcionamiento de potencias dominantes. Tal es el caso de la influencia de Estados Unidos sobre Centroamérica.

En tal sentido, desde la década de los años sesenta del pasado siglo, la teoría estructuralista y, posteriormente, la teoría marxista de la dependencia, estimaron la compatibilidad de este aspecto en su relación con el crecimiento económico. Aunque el factor externo per se no constituye un absoluto determinante del devenir histórico, el punto de partida de las naciones centroamericanas -relacionado con su condición de países que fueron colonias o neocolonias de la metrópoli estadounidense, y su posición geográfica intermedia en las Américas- imprime particularidades a su capacidad autónoma de salirse del subdesarrollo.

La evolución del sistema capitalista y la profundización de los efectos de la crisis estructural inciden en la amplia brecha de desigualdad entre países desarrollados y subdesarrollados. El índice de desarrollo humano,3 como referente multidimensional, confirma en Centroamérica incongruencias que no se corresponden con la excepcionalidad que expone su crecimiento económico.

La divergencia de posiciones económicas que ocupan los países de la subregión convida a considerar la dicotomía entre el crecimiento económico y el bienestar social como aspectos contradictorios del funcionamiento socioeconómico y, por ende, a escudriñar en la herencia del pasado para la construcción de sus economías.

La gran heterogeneidad presente en la subregión, al interior de sus economías, muestra la clasificación en que se ubican los países: Panamá (lugar 57) y Costa Rica (lugar 62) -con desarrollo humano alto-; y El Salvador (lugar 124), Guatemala (127), Nicaragua (lugar 128) y Honduras (lugar 132) -con desarrollo humano medio- (ONU, 2020). A simple vista, esto pudiera traducirse en la efectividad de las políticas económicas domésticas; pero la realidad dista de esta única percepción.

El presente trabajo caracteriza las tendencias de crecimiento económico en Centroamérica durante más de una centuria. Para ello, se han estructurado tres ejes: aspectos metodológicos sobre las variables de crecimiento, tendencias de crecimiento económico en el siglo xx y tendencias de crecimiento económico en el siglo xxi.

DESARROLLO

Aspectos metodológicos sobre las variables de crecimiento

En la actualidad, el crecimiento económico se mide por la producción total de bienes y servicios de un año a otro. La CEPAL (2019a) refiere: “La forma más usual de medir el crecimiento es a través del Producto Interno Bruto (PIB), […] pero centrarse exclusivamente en el PIB implica ignorar los problemas de distribución, así como la aportación de bienes, servicios y actividades no comerciales como salud, educación, seguridad, gobernanza y el medioambiente” (p. 75).

El presente estudio consideró dos variables metodológicas: el Producto Interno Bruto (PIB)4 y la Inversión Extranjera Directa (IED).5

En cuanto a la primera, su desventaja depende de la intención de para qué quiera usarse; por ejemplo, en nuestro estudio este indicador no revela los cambios en la estructura productiva de un país, ni refleja quiénes se benefician del crecimiento económico. En la subregión, para evaluar los efectos sociales del patrón de crecimiento económico, sostenido en el tiempo, resulta más eficaz el coeficiente de Gini, instrumento cuyos resultados permitirán dar cuentas o no del aumento de la desigualdad.

Con respecto a la segunda variable, un elemento donde fijar la atención sería el aporte de capital fresco que ofrece la IED, ya que la determinación de esta estructura permitirá evaluar su contribución al crecimiento económico. Además, es conveniente dilucidar el bajo componente tecnológico en sus exportaciones, ya que de ello pende la posibilidad de inserción internacional ventajosa.

Las tendencias del crecimiento económico durante el siglo xx

Hacer referencia a Centroamérica implica una categoría histórica y cultural que comprende el concepto de “región”, a una escala menor; no solo como un hecho de la geografía física, sino como un producto histórico de las relaciones sociales que establecen entre sí los habitantes de diferentes unidades geográficas.6

Por ello, se utiliza este criterio para aglutinar los países hispanohablantes con similar constructo histórico: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. No se desconocen los criterios modernos de la geografía, que incluyen a Belice (Granados, 1985) en el conglomerado; además de que, desde 2000, este país forma parte del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) como miembro con doble condición, ya que desde el punto de vista político es miembro de la Comunidad del Caribe (CARICOM).

Esto subraya la diversidad económica, ambiental, étnica y territorial de la subregión, por lo que algunos autores señalan que es un mosaico de confluencias desde el período colonial; de ahí que se afirme la existencia de muchas centroaméricas.7

Aunque los países de esta zona exhiben un alto crecimiento económico, cada uno mostrará particularidades y oportunidades que marcarán entre sí el distanciamiento en sus posiciones de beneficio.

A inicios del siglo xx se confirma una alta concentración exportadora, lo cual ha marcado el desempeño de todas estas naciones. El énfasis en los temas relacionados con la concentración exportadora de Latinoamérica, en función de la medición del crecimiento económico, ha resultado permanente foco de mira por parte de estudiosos especializados en la región. Destacan Bértola y Ocampo (2010): “la tendencia hacia la extrema concentración exportadora en muy pocos bienes caracterizó a las economías latinoamericanas entre 1870 y 1973” (p. 34). Además, refieren que, en igual período, los países centroamericanos sostienen estadísticas inexistentes a partir de los tres primeros productos de exportación, con excepción de Panamá. Dichos vacíos de información continuaron en el período 1910-1952 en los casos de Guatemala y El Salvador.

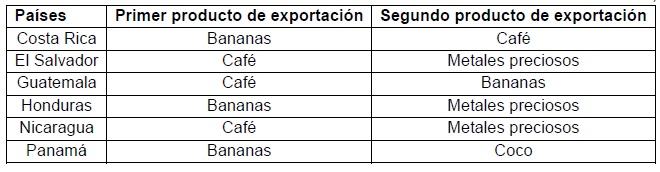

Lo anterior reduce la información disponible a su primer y segundo productos de exportación, a inicios del siglo xx. Este indicador posibilitará evaluar solo la tendencia concentradora de la subregión, lo que confirma su especialización en productos primarios (Tabla 1).

Tabla 1 Exportación de Centroamérica en cuanto a primer y segundo productos (1913)

Fuente: A partir de datos recopilados por Victor Bulmer-Thomas 2012, p. 58).

Entre 1913 y 1929 no se poseen estadísticas confiables del PIB y PIB per cápita para la subregión. Solo de ocho países de Latinoamérica se captan estas referencias: México, Colombia, Brasil, Venezuela, Cuba, Argentina, Chile y Uruguay.

Antes de la Primera Guerra mundial, en cifras porcentuales, América Central y México exportaban un 67,2 % a Estados Unidos, mientras que hacia 1918 alcanzaron más del 83,5 % (Bulmer-Thomas, 2012). Ello posibilita determinar el papel desempeñado por la subregión en este evento, al puntualizar la no homogeneidad del crecimiento económico entre sus países, lo cual se aprecia en que hacia 1920 solo Guatemala y El Salvador concentraban la producción de la zona.8

Los estudios de Bértola y Ocampo (2010) señalan que “la mayoría de los procesos de expansión económica de América Latina hasta el decenio de los veinte fueron liderados por las exportaciones […]. Pero el papel dominante desempeñado por las exportaciones no significó que los sectores exportadores absorbieran la mayor parte de la fuerza de trabajo” (p. 109).

La crisis económica de 1929-1933 impactó a todos los países capitalistas del planeta y dejó sentado que constituye una enfermedad crónica del sistema capitalista. Entre 1929-1939 Latinoamérica obtuvo crecimientos promedios anuales en el rango del 2,3 % (Bulmer-Thomas, 2012), lo cual puede calificarse como lento si se compara con un 4 % alcanzado entre 1921-1929, pero positivo, teniendo en cuenta el contexto de la crisis económica de 1929-1933.

Posteriormente se abrió paso a nuevas soluciones con respecto al crecimiento económico, donde las políticas librecambistas fueron sustituidas por la teoría de John Maynard Keynes, propositiva de la regulación e intervención estatal en la economía.

El diseño de esta teoría económica comprendía un aumento de los gastos públicos y de la actividad redistribuidora de la renta por parte del Gobierno, una creciente participación directa del Estado en la producción nacional, así como una regulación directa de la vida económica por parte de los organismos oficiales. El efecto en la economía se producía al aumentar el poder adquisitivo de los beneficiarios, lo que originaba indirectamente trabajo y empleo en las empresas particulares; además de realizar gastos sociales de transferencia vía impuestos en su clasificación de directos e indirectos a los contribuyentes e impuestos sobre las Sociedades Anónimas.

Aunque en este período no se cuenta con cifras del PIB para la subregión, se estima que Centroamérica tuvo un crecimiento económico moderado, debido a los impactos del principal mercado al que se dirigían sus exportaciones: Estados Unidos. No obstante, la adopción de esta política económica en el área no alivió la desigualdad en los niveles relativos de salarios de Centroamérica con respecto a Europa y Estados Unidos entre los años 1925-1929, lo cual era elevado. Con respecto al primero resultaban inferiores en 50; y al segundo, en 200, sobre la base del cálculo Europa 3 = 100.9

En cuanto al mejoramiento de la fuerza de trabajo como factor de producción, los habitantes de América Central, hacia 1930, no llegaban a tres años promedio de escolaridad, por lo que había más de un 60 % de analfabetismo como promedio (Bulmer-Thomas, 2012). Esta falta de preparación influiría negativamente en el desempeño a largo plazo de los recursos humanos como fuente dinamizadora del PIB, sobre todo al acentuar empleos asociados al modelo agroexportador.

La tendencia a la concentración de productos primarios para la exportación en la subregión posibilitó interconectar la geopolítica como uno de los factores internos que acrecentó la fragilidad estructural en el análisis del crecimiento económico en la zona, lo que enfatizó su decurso histórico.

En tal sentido, resulta interesante destacar cómo esta arista se relaciona con la penetración y dominación norteamericana ya enunciada desde 1823 a través de la Doctrina Monroe.10

Los antecedentes que evidencian el interés de Estados Unidos por la subregión, en esencia, se deben a su ubicación geoestratégica entre América del Norte y del Sur. La imposición a Nicaragua y Costa Rica de los tratados Hay-Cores y Hay-Calvo, en 1900, así lo testimonian. También la intervención militar en Panamá hacia 1903 y la posterior construcción del canal de Panamá, al igual que la intervención en Nicaragua en 1909, constituyen ejemplos tangibles del asunto.

Desde inicios del siglo xx se vislumbra, mediante los indicadores de importación y exportación de la subregión a Estados Unidos, una alta tendencia a la concentración de las exportaciones en el mercado estadounidense. Sobresalen el caso de Panamá y Honduras, mientras se refleja una importación media procedente de Norteamérica, que alcanza un 50 % entre la totalidad de países (Figura 1).

Fuente: A partir de tablas 3.6 y 3.7 de Victor Bulmer-Thomas (2012), basado en Pan-American Union (1952); Dietz (1986), pp. 74-76.

Fuente: A partir de tablas 3.6 y 3.7 de Victor Bulmer-Thomas (2012), basado en Pan-American Union (1952); Dietz (1986), pp. 74-76.Figura 1 Centroamérica: Importaciones y Exportaciones a Estados Unidos (1913)

Esto indica el alto grado en que se entretejen las exportaciones de la subregión hacia el Norte. Y apunta hacia el establecimiento de un premeditado intervencionismo económico, que se afianzará durante la Primera Guerra Mundial y consolidará sus posiciones en la segunda contienda. Según datos estadísticos, el valor de la IED de Estados Unidos en Latinoamérica casi se cuadruplica entre 1913 y 1926, al incrementarse respectivamente de 1276 a 5370 -miles de dólares americanos- (CEPAL, 2008).

A mediados del siglo xx surgió con Raúl Prebish la teoría estructuralista, la cual señaló que el problema fundamental para Latinoamérica no era solo crecer económicamente, sino transformar su estructura productiva. En tal sentido, se consideraba como esencial el desarrollo de un proceso de industrialización inducida, pues los factores externos asociados a los déficits de la balanza comercial, producto de la especialización primaria en productos agrarios y mineros, podrían convertirse en un obstáculo si no hubiese formulación de políticas económicas por parte de los Estados.

La ausencia de este último elemento incidió negativamente en Centroamérica junto con otros temas internos que se acrecentaron, tales como la concentración de la riqueza mediante la concentración de propiedad de la tierra, además del establecimiento de dictaduras militares en Honduras, con Tiburcio Carías Andino (1933-1948); en El Salvador, con Maximiliano Hernández (1932); y en Guatemala, con Jorge Ubico (1931-1944).

Continuó en el período la tendencia desfavorable de la balanza comercial y se constituyó en un elemento negativo para la captura de los principales recursos económicos por concepto de exportaciones, los cuales, al no tener una participación de la industria nacional y formar parte de la estructura de valor generada por empresas foráneas, finalizan su ciclo económico en el exterior con transferencias de valor muy favorables.

En tal sentido, en el período 1929-1939, en cuanto a las fuentes de crecimiento, se subraya que las exportaciones fueron como promedio negativas (-0,3 %), y entre 1939 y 1945 continuaron siéndolo (-1,0 %), aunque ligeramente menor (Bulmer-Thomas, 2012). Una de las explicaciones de este descenso podría girar en torno a la renegociación de la deuda con los acreedores de Estados Unidos, con un atractivo acceso a crédito, aspecto que aligeró las cifras de endeudamiento público, cuyos impactos, tiempo después, mediante la adopción del dólar estadounidense en el sistema de comercio internacional, empeoraría la estabilidad monetaria.

Con respecto a ello es necesario destacar el impacto derivado en 1947 del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) para la subregión, que produjo una caída de los precios en los productos de exportación, junto con la anulación del patrón Oro como referencia en las transacciones internacionales.

En resumen, después de la crisis económica de 1929-1933 ninguno de los países de la subregión logró diversificar su estructura productiva, excepto Costa Rica, el único democrático, que eligió una particular política económica doméstica, incluso con incentivos para la contratación de fuerza de trabajo.

La acentuada tendencia histórica hacia la concentración de exportaciones en el mercado estadounidense se extendió a las dos décadas siguientes. A ello se agregó, en 1960, el factor de la integración económica regional, asociado a la creación del Mercado Común Centroamericano (MCC).11

El mercado centroamericano, aunque pequeño en comparación con América Latina, vinculó la manufactura como centro de una ligera transformación de su estructura exportadora. Luiselle (1989) y Garnier (1994) coinciden en un crecimiento económico del PIB entre 1950-1980 de un 5 %, donde influye lo señalado. Pero una tendencia a un crecimiento económico alto no aseguró ni el pago de la deuda externa, ni una redistribución más equitativa del bienestar.

Así lo evidencia el desempleo como porcentaje de la población económicamente activa, que muestra tendencias elevadas hacia 1950 en casi toda la subregión. Como los países más negativos se destacan: Guatemala (62,7 %) y Panamá (58,8 %) (Bulmer-Thomas, 2012). Aunque hubo crecimiento del empleo en el sector terciario, predominaron el estancamiento y el deterioro del sector público, y una crisis del sector de subsistencia agrícola, con más severidad en unos países que en otros, y con expresiones importantes de descampesinización (Pérez, 2003).

A partir de 1970, el contexto internacional truncó la senda de una supuesta industrialización endógena para Centroamérica. Las políticas económicas neoliberales asumidas por los Estados condujeron a descuidos en materia de protección social. La crisis económica de 1973,12 derivada de la del petróleo, afectó de manera particular a estos países, dependientes de los combustibles fósiles.

En el orden interno, 1980 marcó una de las peores crisis de crecimiento económico para la subregión, a tal punto que se autodenominó al período 1981-1989 como “década perdida”,13 con tasas de crecimiento promedio del PIB entre 1980-1990 de 0,9 %. Con afectaciones más severas por sus tasas negativas hubo dos países: Nicaragua (-1,7 %) y Guatemala (-0,1 %), respectivamente (CEPAL, 1993). Otro aspecto a destacar fue que la devaluación de las monedas locales como parte de las políticas económicas domésticas, con el fin de priorizar las exportaciones y descentivar las importaciones, incidieron en la disminución de las importaciones del MCC en alrededor de un 60 % (Bulmer-Thomas, 1998).

Aunque la crisis de los ochenta no solo se explica sobre el presupuesto “de un crecimiento económico basado en la deuda”; otros factores como la IED pesan. La IED entre 1979 y 1989 alcanzó la cifra de 1674,9 millones de dólares (USD): Costa Rica y Guatemala recibieron sus mayores cuotas.14

Del consenso de Washington, término acuñado en 1989 por el economista John Williamson y por el que se entiende un conjunto de medidas de política económica neoliberal esgrimidas en un total de diez planteamientos, se sellaron políticas económicas en la subregión que acataban aspectos relacionados con la reducción del déficit fiscal, las cuales empequeñecieron el débil papel del Estado benefactor en la región.

Centroamérica se alineó a los procederes del comercio internacional para ratificar su desventajosa posición en la primera década del siglo xxi, donde alrededor del 80 % del comercio internacional clasificaba como comercio intra-firma (UNCTAD, 2019).

Como se aprecia en la Figura 2, luego de tres décadas, se ratificó el peso de las exportaciones de productos primarios en todos los países de la subregión, con excepción de Costa Rica.

Fuente:CEPAL (2001)

Fuente:CEPAL (2001)

Figura 2 Centroamérica: datos comparativos de sus exportaciones de productos primarios como porcentaje del total (1980-1990-2000)

Apenas hoy se recuerda el informe “Desafío para el Sur”, en el que la presión de un grupo de personalidades, a fines del siglo xx, provenientes de los países subdesarrollados, afirmaron que el desarrollo, por último, era un proceso de crecimiento, un movimiento que surgía esencialmente desde la sociedad que se estaba desarrollando (Comisión del Sur, 1990).

Independientemente de las múltiples etapas de la historia económica, se aprecian las siguientes tendencias sobre el crecimiento del siglo xx:

La concentración de productos primarios para la exportación especializó a la subregión en una división internacional del trabajo primaria, que perpetúo su subordinación a los ciclos de demanda agregada de los países desarrollados.

A inicios del siglo xx se inició la penetración norteamericana en la subregión, por lo que la hegemonía estadounidense incorporó una dinámica a Centroamérica en función de sus necesidades e intereses.

Las tendencias del crecimiento económico durante inicios del siglo xxi

El crecimiento promedio del PIB para América Central, en el período 2014-2019, fue de 3,6 %. La subregión, a diferencia de América Latina -con un crecimiento que no supera el 0,3 % (CEPAL, 2019b)-, exhibe una particularidad que ha conferido que economistas y analistas sociales enfoquen la mirada hacia los factores conducentes de este dinamismo.

La mayoría de los trabajos coinciden en destacar entre los factores sobresalientes del crecimiento, el nivel de sus exportaciones y la dinámica de su inserción internacional.

Esta tendencia ha atraído el interés de especialistas y expertos, los cuales intentan considerar que las políticas institucionales han tenido un sustancial peso en la dinámica de crecimiento. La investigación revela que no está determinado totalmente por esta razón y que además no ha sido uniforme al interior de cada país.

Sin embargo, de la totalidad de los países de la subregión, las cifras indican que no todos crecen lo suficiente. La Figura 3 revela un marcado despunte de crecimiento, en el caso de Panamá, mientras que en Costa Rica se observa una leve regresión y en Nicaragua la caída se evidencia de forma más pronunciada.

Este país sufrió una contracción económica por más de tres años, por lo que para 2020 se estimó una caída del PIB del 4 % y un estimado de recuperación de su crecimiento de 1,3 % para 2021. A juicio de la CEPAL, han confluido dos factores en este resultado: el conflicto político social y los efectos adversos de la pandemia de COVID-19 (CEPAL, 2021a).

Por otro lado, decrecieron las exportaciones totales de la subregión en 2019 con relación al año anterior, a pesar del crecimiento experimentado en 2018 por Estados Unidos, mayor socio comercial de la zona. Aún las exportaciones conjugan una tendencia a la agroexportación de productos primarios derivados de la minería, el café y el azúcar, pero resulta interesante cómo la manufactura se agrega a la canasta exportadora.

En cuanto a las maquiladoras y zonas francas, las exportaciones aumentaron en promedio 3,7 % en el primer trimestre, casi la mitad del crecimiento notable de 2018 (6,8 %). El Salvador, Guatemala y Nicaragua registraron variaciones negativas de -0,3 %, -1,9 % y -7 %, respectivamente. Destacó Costa Rica, donde las exportaciones de las zonas francas y maquiladoras se siguieron incrementando al 13,4 %, cifra mayor al promedio observado en el mismo período (10,2 %) (CEPAL, 2019b).

Resulta desfavorable para el crecimiento económico de la subregión su nivel de endeudamiento. De hecho, durante 2016-2019, los promedios del déficit fiscal total y del primario apenas habían cambiado. La deuda pública como parte del PIB superaba el promedio de la región -59,4 % en el caso de El Salvador-, aunque Costa Rica y Panamá se encontraban en un rango de 50 % (Banco Mundial, 2019). Esto comprometió la necesidad de atención de sus ciudadanos.

Para la subregión fue pronosticado en 2020 “una caída menor (de las exportaciones) que el promedio de la región, debido a sus vínculos con Estados Unidos y su menor exposición a la disminución de los precios de los productos primarios” (CEPAL, 2021a, p. 8). Se señaló a Costa Rica como el país más afectado, cuyas exportaciones de manufacturas hacia Estados Unidos conformaban el 10 % de su PIB. Para 2020 se indicó una mejora de los términos de intercambio de un 5 % (CEPAL, 2021b)

En cuanto a la Inversión Extranjera Directa (IED), uno de los aspectos esenciales en el crecimiento económico de América Latina resultó la captación de un total de 184 287 millones de dólares en 2018, la cifra más alta en cinco años (CEPAL, 2019d). No obstante, en 2019, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo marcó que la IED en América Latina y el Caribe fue un 6 % menor, y no consiguió mantener el impulso que había tomado tras el aumento de 2017 (UNCTAD, 2019).

Solo Panamá se destacó como quinto receptor de IED en América Latina, al lograr apropiarse de un 4 % del total, lo cual, según la CEPAL (2019d), obedeció a la expansión del canal de Panamá, y su desarrollo como polo logístico y de transporte; así como a una definición estratégica sostenida en el tiempo hacia la atracción de inversiones en servicios.

Acerca de la tipología de estas, se coincide con el criterio de Carola Salas (2019): «la IED básicamente corresponde a préstamos entre compañías y a reinversión de utilidades y no a aportes de capital fresco» (p. 7), lo que refleja a largo plazo los beneficios que obtienen mediante transferencia las empresas transnacionales en el modelo de acumulación global. En Centroamérica la inserción en cadenas de valor globales ocurre mediante fuertes vínculos con Estados Unidos.

La competitividad de Centroamérica resulta un factor negativo en su inserción internacional. Un botón de muestra a través del lugar que ocupa la subregión en el índice de competitividad global15 revela que Costa Rica y Panamá, quienes ocupaban las mejores posiciones, retrocedieron respectivamente en 2019 al lugar 62 y 66, mientras más alejado en el ranking se posicionaban decreciendo en Guatemala (lugar 98), El Salvador (103), Honduras (lugar 101) y Nicaragua (lugar 109) (Foro Económico Mundial, 2020), lo cual descarta que el crecimiento económico haya encontrado nuevas dinámicas.

En todos los casos -con excepción de Panamá, en 2017-, las importaciones de Estados Unidos superaron el 30 % y, en cuanto a las exportaciones con destino a Norteamérica, todos los países tuvieron un peso de un 40 %.16 De forma atípica, en el período 2015-2017 se destacó el caso de El Salvador, pues el 62 % de su IED halló su origen en países mesoamericanos. Con menor peso, Guatemala (37 %) y Honduras (37 %) también destacaron la importancia que la IED intrarregional presenta en el total de su IED (CEPAL, 2019c). Esto encontró una explicación en la Unión Aduanera firmada entre Guatemala y Honduras, cuyo proceso legal se concretó en 2018.

Panamá representó el país con mayor ritmo de crecimiento económico registrado. Sin embargo, esto se erigió como paradoja, cuando la nación ostentaba el peor desempeño en cuanto a desigualdad del grupo de ingresos altos (CEPAL, 2019c).

En 2018 el porcentaje del índice de pobreza multidimensional superaba el 40 % en todos los países de Centroamérica, excepto en El Salvador y Panamá (BCIE, 2020). Luis Felipe López-Calva, director del PNUD para América Latina y El Caribe, señaló en 2019, con respecto al coeficiente de Gini,17 que El Salvador y Guatemala sobresalieron como los países que más habían bajado la desigualdad en treinta años. Sin embargo, esta caída se aduce al mercado laboral, en específico, a la desigualdad de ingresos por salario, y no a la redistribución fiscal. Panamá y Costa Rica fueron de los países que menos habían reducido la desigualdad, lo que indicó que su crecimiento económico no resultaba inclusivo (BBC NEWS, 2019).

La totalidad de países en la subregión presentó altas tasas de pobreza extrema, que alcanzaron en Honduras un 15 % y en Guatemala estuvieron ligeramente por debajo con un 10 %. La esperanza de vida desde 2015 hasta 2020 alcanzó más de 70 años, en la totalidad de países lo que contrasta con la calidad a partir de vulnerabilidades como la desnutrición y las enfermedades infectocontagiosas. En 2016 la tasa de mortalidad en menores de 5 años por cada 1000 habitantes en todos los países superaba el 10 % -se mostró menor en Costa Rica y superior en Honduras (Banco Mundial, 2019).

A este panorama se agrega la alerta de agencias de la ONU, como la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que subrayan el sufrimiento que viven muchas familias en la subregión por la violencia incrementada debido a amenazas de muerte, reclutamiento de pandillas y extorsión; así como un aumento del número de familias que transitan a través de caravanas hacia Estados Unidos, lo que rebasó las 432 000 en 2019, un 456 % superior a 2018 (Prensa Latina, 2020).

La COVID-19 ha reforzado estimados negativos para Centroamérica, lo que apunta hacia una disminución en la dinámica de sus exportaciones en volumen de -1,3 % y en valor de -4 % (CEPAL, 2020).

Entre 2014 y 2020 se ha evidenciado el complejo entramado del crecimiento económico, ya que las cifras cuantitativas han mostrado una tendencia hacia la subordinación dentro de las cadenas globales de valor de la subregión, favorecedora de un endeudamiento crónico. Además, la imposibilidad de incorporar un alto valor agregado a través de sus exportaciones, junto con el deterioro de indicadores sociales, entrampa verdaderas posibilidades de prosperidad para sus habitantes.

CONCLUSIONES

La tendencia que caracterizó el crecimiento económico alto en Centroamérica durante el siglo xx no fue fruto de transformaciones en su matriz productiva, sino resultante de su dependencia de Estados Unidos, potencia dominante de la región.

La tendencia en cuanto a IED de la subregión muestra en el período un flujo considerable procedente de Estados Unidos y altas concentraciones de exportaciones de productos primarios hacia este mercado, lo que profundiza su frágil inserción internacional sujeta a los intereses de la política exterior norteamericana en la zona y las empresas transnacionales estadounidenses.

La tendencia de crecimiento en el siglo xxi ratifica la posición dependiente en el proceso de globalización de la subregión.

La pandemia COVID-19 exhibe el profundo deterioro social y la incidencia negativa de las políticas neoliberales en un futuro de bienestar para Centroamérica.