INTRODUCCIÓN

…el cambio climático es la metáfora de la acumulación de irracionalidades de un sistema económico y un modelo civilizatorio no sólo injustos sino insostenibles…Bartra, 2009

El cambio climático con múltiples impactos previstos en la salud, la producción de alimentos, acceso y disponibilidad de agua potable, incremento de la pobreza, inundaciones costeras, y creciente desplazamiento de personas, se erige como un problema ambiental de connotación global, y avoca a países, comprometidos con dicha problemática, a trazar estrategias dentro de sus proyecciones de desarrollo en pos de la mitigación y adaptación.

Cuba, país con fuerte trayectoria ambiental mediante el diseño e implementación de la política ambiental, concibe la temática como eje transversal del desarrollo. Hecho que se refleja en la Conceptualización del Modelo Económico y Social del 2016, desde donde se aboga por un socialismo próspero y sostenible, sobre la base de la justicia social y ambiental.

En lo referido al cambio climático se despliega toda una labor desde la década de los 90 del pasado siglo XX, al ser país firmante de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), de 1992, a la cual Cuba entrega sus Comunicaciones nacionales. Además, el rango constitucional que alcanza la temática en el 2019, donde se alude a la protección del medio ambiente, y lucha contra el cambio climático, sobre el reconocimiento de responsabilidades comunes, pero diferenciadas; mediante el establecimiento de un orden económico internacional justo, así como la erradicación de los patrones irracionales de producción y consumo (Constitución de la República, 2019).

Desde la impronta de los resultados científicos sobre el cambio climático en las políticas nacionales, se enuncia el cambio climático, no solo como un problema científico-tecnológico, sino también como un problema económico y político de intervención de los modelos de desarrollo y de consumo (Rey, 2011). Dicha connotación se resalta en el Plan Nacional para el Desarrollo Económico y Social para el 2030, del 2016, al plasmar la necesidad de transformar la matriz energética con una mayor participación de las fuentes renovables y de los otros recursos energéticos nacionales (PCC, 2016).

Desde esta proyección se persigue llegar de un 5 % al 24 % de generación propuesto en 2030 mediante energías renovables, al potenciar la energía solar fotovoltaica con la instalación de 750 parques, la energía eólica con la construcción de 14 parques, así como plantas bioeléctricas que usarán como combustible bagazo de caña o biomasa forestal como marabú y serán construidos en los centrales azucareros (Rosabal, 2017).

Esta mirada, si bien amplía el abanico del debate, revela ausencias presentes a la hora de abordar la problemática del cambio climático de génesis antrópica. Por lo que se torna necesario aproximarse a la concatenación de relaciones dentro del tejido social, cargado de significados y prácticas económicas, políticas, sociales, éticas, legales y culturales, de las cuales los seres humanos son artífices y criaturas dentro del modelo cultural y civilizatorio imperante.

Desde esta reflexión es significativo elucidar las dimensiones epistemológica, axiológica, praxiológica y simbólica, a la hora de comprender y aproximarse al debate sobre el cambio climático, y cómo estas dimensiones se ponen de manifiesto en prácticas ambientalmente sostenibles desplegadas en el micro entorno territorial desde proyectos socio-comunitarios. Para ello se pondrá como ejemplo el territorio de Centro Habana de la capital cubana, a partir del mapeo realizado durante el 2017-2019. Se podrá apreciar su significación y alcance, así como la incidencia de talleres realizados en torno a la temática.

DESARROLLO

Hitos en el enfrentamiento al cambio climático dentro de la política ambiental cubana

El cambio climático con múltiples impactos previstos en la salud, la producción de alimentos, acceso y disponibilidad de agua potable, incremento de la pobreza, inundaciones costeras, y creciente desplazamiento de personas, es reconocido como un problema ambiental de prioridad para el Estado cubano al destacarse la transversalidad del tema en documentos rectores de la política ambiental, así como en la Constitución vigente.

En un breve recorrido por los documentos que rigen la política ambiental cubana que explicitan la problemática del cambio climático, se encuentran:

El Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo (PNMAD) conocido como Agenda 21, elaborada en 1993, constituye un documento primogénito y fundamental que destaca la relevancia de la temática del cambio climático dentro del sector energético y las acciones encaminadas al incremento de la eficiencia en la producción y el uso de las fuentes energéticas nacionales, con énfasis en las energías renovables. Así como la promoción de un sistema de transporte más eficiente y menos contaminante.

Para 1997, se aprueba la Ley No. 81 del Medio Ambiente, que hace énfasis en el control y reducción de emisiones contaminantes a la atmosfera, así como la prohibición de importación de tecnología altamente contaminante.

En su tercer ciclo 2011-2015 la Estrategia Ambiental Nacional incluye al cambio climático dentro de los problemas ambientales del país, y lo coloca como el principal desafío global por los múltiples impactos previstos. Se entiende al cambio climático como una preocupación educativa- cultural dentro de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental 2010-2015, la cual se pronuncia por la potenciación de patrones de producción y prácticas de consumo sostenibles, e implementación de medidas de adaptación.

La elaboración del Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático, -Tarea Vida-, aprobada el 25 de abril de 2017 por el Consejo de Ministros, permite en la actualidad la definición de cinco acciones estratégicas y 11 tareas. En los criterios de identificación de las prioridades están la preservación de la vida de las personas -en particular las amenazadas-, la seguridad física y alimentaria y, el desarrollo del turismo, como alternativas de enfrentamiento al cambio climático (Juventud Rebelde, 2017).

La temprana inclusión de los debates del cambio climático dentro de los documentos que rigen la política ambiental cubana se acompañó de todo un despliegue desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) de programas y proyectos de evaluación continua y enfrentamiento.

El Grupo Nacional de Cambio Climático, bajo la coordinación del Instituto de Meteorología (INSMET), se crea desde 1997 ante las primeras preocupaciones por las emisiones a la atmósfera. Se estructura en la dirección de los inventarios de gases de efecto invernadero, las evaluaciones de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, y los estudios de mitigación del cambio climático.

El Programa Nacional de Ciencia “Cambios Globales y Evolución del Medio Ambiente Cubano” (1995-2012) obtiene en 1999 la primera evaluación científicamente argumentada del impacto del cambio climático en Cuba (Planos et al., 2018).

El primer Programa Nacional de Enfrentamiento al Cambio Climático, creado en el 2007, se centra en las medidas de adaptación, lo que lo convierte en la principal herramienta por la que el gobierno da seguimiento al tema. Surge como resultado de investigaciones científicas que generaron respuestas políticas de primer nivel. Los estudios científicos se traducen en exigencias políticas con las proyecciones de la Tarea Vida.

Macroproyecto “Peligros y Vulnerabilidad Costera para los años 2050-2100”. Este se estructuró a partir de 2008, coordinando el trabajo de más de 150 profesionales y especialistas de numerosas instituciones, organizados en distintos proyectos, identificando escenarios de peligro y vulnerabilidad de la zona costera de Cuba.

Programa Nacional de Cambio Climático en Cuba: Impactos, Adaptación y Mitigación (2013-2019).

Durante estas 3 décadas dentro de los resultados significativos a escala internacional se destacan:

Primera Comunicación Nacional (PCN) en los años 1999/2001, que refrenda el compromiso que asume Cuba bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC).

Segunda Comunicación Nacional (2013) a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que reveló los fundamentos básicos de la adaptación al cambio climático ante los impactos actuantes y los previstos a mediano y largo alcance para nuestro país.

Las principales alertas de la 1CN y 2CN (Centella, Llanes & Paz, 2001; Planos, Vega & Guevara, 2013) fueron:

Profundas afectaciones a los recursos hídricos; disponibilidad de agua para el consumo humano, la agricultura, los servicios e industria.

Afectaciones a la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas, los que, por demás, funcionan bajo el stress que le impone la intervención humana.

Afectaciones en el ámbito agropecuario dado por el impacto de la sequía: ganado, cultivos.

Repercusión en la población de manera diversa: riesgo a enfermedades y a eventos meteorológicos extremos; disponibilidad de alimentos; proliferación de vectores y de enfermedades; deterioro de las condiciones higiénico sanitarias por déficit de recurso agua; reaparición de enfermedades reemergentes; afectaciones al confort del hábitat por condiciones de clima más sofocante; movimiento de asentamientos humanos dado por el ascenso del nivel del mar, con el consiguiente impacto sociocultural, entre otras consecuencias.

¿Desde dónde se debate sobre cambio climático?

La transversalidad de la temática ambiental no solo se evidencia desde el despliegue de la política ambiental cubana, y su proyección tanto internacional como nacional. Sino, que está contenida en documentos claves, desde los cuales se realiza la proyección del sistema social deseado, así como sus metas para ir materializando logros en la construcción de un proyecto con justicia social y ambiental.

Dentro de dichos documentos se destaca el cuidado y preservación del medio ambiente. Como es el caso de la Conceptualización del Modelo Económico y Social del 2016, donde se reconocen los impactos de la crisis ambiental -energético, biodiversidad, alimentaria, etc.- tanto en el plano internacional como nacional, así como la necesaria vinculación entre el desarrollo económico con la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales (PCC, 2016).

Desde esta premisa se explicita que las diferentes formas de propiedad y gestión, -propiedad mixta, propiedad socialista, pequeña propiedad privada y cooperativas no agropecuarias- deben garantizar el uso racional de los recursos, así como la protección del patrimonio de la nación y el medio ambiente (PCC, 2016).

Entre los criterios para alcanzar la sostenibilidad del proyecto se destaca inducir patrones de producción y consumo racionales desde el plano ambiental, así como preservar valores tales como: justicia, igualdad y la conservación del medio ambiente (PCC, 2016).

En cuanto al Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 (2016) la dimensión ambiental se erige como uno de los ejes estratégicos, al reconocer, que si bien se han alcanzado logros todavía existen insuficiencias asociadas a la falta de cultura, sistematicidad, disciplina y carencia de enfoques integrales que han limitado la introducción de la dimensión ambiental en las políticas, planes y programas de desarrollo (PCC, 2016).

Desde esta premisa se plasma la necesidad de fortalecer los programas integrales de protección del medio ambiente, con acciones dirigidas a la gestión de las cuencas hidrográficas, los macizos montañosos, la diversidad biológica; la lucha contra la desertificación y la sequía; la reducción de la contaminación y la educación ambiental. A lo que se deberá sumar la adopción de nuevos incentivos y sanciones económicas y la aplicación de mecanismos eficaces de supervisión y fiscalización ambiental a todas las formas de gestión económica, de manera que se alcance un desarrollo ecológicamente sustentable, socialmente justo, equilibrado y económicamente sostenible (PCC, 2016).

Además, hace énfasis en el establecimiento de un conjunto de políticas para una eficaz gestión de riesgos y la adaptación nacional al cambio climático, así como mecanismos de información y participación ciudadana en estos procesos (PCC, 2016).

Para el cumplimiento de este eje y poniendo énfasis en el cambio climático se destacan los objetivos:

Garantizar un uso racional de los recursos naturales, la conservación de los ecosistemas y el cuidado del medio ambiente y el patrimonio de la nación.

Fortalecer las capacidades nacionales para la adaptación ante el cambio climático.

Implementar un modelo de gestión local y comunitaria con un enfoque medioambiental, que integre bajo la autoridad de los gobiernos territoriales la protección y uso racional de los recursos naturales y la lucha contra la contaminación.

Potenciar la eficiencia energética y el desarrollo de fuentes renovables de energía, lo que contribuye, entre otros beneficios, a mitigar los efectos negativos del cambio climático y a promover un desarrollo económico menos intensivo en carbono.

Implementar de manera eficaz los programas y acciones para el enfrentamiento al cambio climático, con énfasis en la adaptación, la reducción de la vulnerabilidad, la mitigación de sus causas y la introducción de estrategias sistémicas y transectoriales (PCC, 2016).

No obstante, por el carácter transversal de la dimensión ambiental este programa alcanza connotación en los ejes de Infraestructura y Desarrollo Humano, equidad y justicia.

Correspondiente con el primero se traza dentro de los objetivos, el suministro energético confiable, diversificado, moderno, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad ambiental, aumentando sustancialmente el porcentaje de participación de las fuentes renovables de energía en la matriz energética nacional, esencialmente de la biomasa, eólica y fotovoltaica (PCC, 2016).

Refiriéndose al segundo se plasma la necesidad de garantizar un adecuado nivel de rehabilitación y conservación del fondo habitacional, así como de construcción de nuevas viviendas, incluyendo el aporte del esfuerzo propio y el apoyo popular (PCC, 2016).

Por último, es significativo destacar el rango constitucional que alcanza el debate del cambio climático dentro de la vigente Carta Magna, del 2019, donde en el Capítulo II Relaciones Internacionales, se plantea:

Artículo 16, inciso f) promueve la protección y conservación del medio ambiente y el enfrentamiento al cambio climático, que amenaza la sobrevivencia de la especie humana, sobre la base del reconocimiento de responsabilidades comunes, pero diferenciadas; el establecimiento de un orden económico internacional justo y equitativo y la erradicación de los patrones irracionales de producción y consumo.

Artículo 75. Todas las personas tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y equilibrado.

El Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo sostenible de la economía y la sociedad para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras.

Artículo 76. Todas las personas tienen derecho al agua. El Estado crea las condiciones para garantizar el acceso al agua potable y a su saneamiento, con la debida retribución y uso racional

Si bien, en los documentos rectores queda explicita la temática, las soluciones quedan dentro de la dimensión científico-tecnológica y financiera, o en su más amplia acepción dentro de lo económico y político con apuestas a la inversión extranjera para el financiamiento de proyectos encaminados hacia la mitigación y adaptación.

Ausencias presentes. Aportes al debate sobre el cambio climático desde una apuesta socio-filosófica

Reflexionar sobre la problemática del cambio climático -de génesis antrópica-, desde una mirada socio-filosófica, implica trascender la comprensión disciplinar, y sus compartimentos estancos para trascender a una concepción sistémica que posibilite la aproximación desde y a través de diversas dimensiones que intervienen y potencian la temática.

Desde esta premisa, y tomando como referente el análisis de cómo se maneja el tema dentro de la política ambiental cubana, y los documentos clave que rigen la política del país, se devela un marcado énfasis en el tratamiento desde la dimensión científico-tecnológica y financiera. La cual se traduce en un eje clave dentro del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para el 2030, al proponerse la transformación gradual de la matriz energética asentada en combustibles fósiles, hacia un mayor porciento de uso de fuentes renovables de energía -solar, eólica, biomasa- para el año 2030.

Esto, a su vez, implica que la problemática no quede solo enmarcada como problema científico-tecnológico de debate exclusivo de la comunidad científica, sino que también pasa a ser objeto de los ámbitos económico y político dentro de los planes de desarrollo del país. La cual se remarca en los documentos rectores y las Contribuciones Nacionalmente Determinadas que recogen los compromisos a la CMNUCC.

La impronta del cambio climático en documentos clave para el desarrollo del país, son resultado del amplio esfuerzo desplegado por la comunidad científica cubana en dialogo con decisores. El cual, no está exento de retos a la hora de alcanzar una mayor comprensión sobre la temática, y en pos de desarrollar proyectos que abarquen de manera sistémica los aspectos de la sociedad, y propicie un dialogo entre ciencias sociales, naturales y técnicas.

Esto reto implica trascender la acepción del cambio climático como problema económico y político de intervención del modelo de desarrollo, desde un optimismo científico- tecnológico y financiero, para también abordarlo como un problema epistémico, axiológico, praxiológico y simbólico de intervención del modelo cultural y civilizatorio dominante.

Las dimensiones epistémica, axiológica, praxiológica y simbólica conllevan a miradas críticas que trascienden el tratamiento económico y político, con marcado énfasis en la dimensión científico-tecnológica y financiera que tiene la temática; y abre el debate hacia y desde otras perspectivas de necesaria inclusión para la consolidación del proyecto social con justicia social y ambiental.

Al elucidar brevemente las dimensiones, desde la epistemológica se abordan las posibilidades, alcance y límites en la construcción del conocimiento sobre cambio climático. El cual, con marcado carácter ideológico, no solo enuncia las múltiples afectaciones e intensificación de los demás problemas ambientales, sino también se devela como el gran negocio del siglo XXI, a partir de generar grandes ganancias a las transnacionales farmacéuticas y del agronegocio; inversión tecnológica; mercado del carbono, entre otras soluciones que se enmarcan dentro de la economía verde.

Es imprescindible la ruptura epistémica- cultural con las lógicas de dominación que justifican la explotación de la naturaleza. Re-significar la vida sobre el crecimiento económico, construir sostenibilidad desde la totalidad social, pensar alternativas a la lógica extractivista y depredadora, repensar la necesidad histórica es fundamental para una relación armónica del ser humano con su cuerpo inorgánico. Sin embargo, la vía primordial para la construcción de un modelo sostenible exige la ruptura de las propias lógicas modernas sobre las propias formas de hacer.

Por lo que su aproximación, desde esta dimensión, debe tomar en cuenta la construcción de epistemes desde miradas hegemónicas y contrahegemónicas, con miras a ponderar conocimientos que busque comprender y transcender la problemática desde un dialogo de saberes. El cual, como plantea Delgado (2012), no debe ser contentivo de un grupo de expertos, sino debe tener en cuenta otras perspectivas y saberes en la búsqueda de alternativas acordes con el proyecto país desmarcado de opresiones y sujeciones coloniales y capitalistas.

Dentro de esta dimensión se destacan los avances alcanzados por el Proyecto de Innovación Agropecuaria Local (PIAL), Bases Ambientales para la Sostenibilidad Alimentaria Local (BASAL), Amigos del Biogás, y Manglar Vivo, donde los incentivos económicos y tecnológicos, aúnan con resultados científicos y conocimientos ecológicos tradicionales en pos de una sostenibilidad ambiental desde una amplia participación social.

También se destacan el Seminario-Taller “Desarrollo de estrategias sensibles a género para políticas de cambio climático en Cuba”, en el año 2014, donde dialogaron cientistas de las ciencias climáticas con especialistas sociales. Así como la inclusión de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Programa Cuba, en la elaboración de la Tercera Comunicación Nacional con la intencionalidad de transversalizar el enfoque de género.

Desde la dimensión axiológica se destaca el papel de la ética ambiental en la formación de valores en contraposición a los de las sociedades de mercado. Donde la eficiencia y competitividad dentro de los criterios de rentabilidad se encuentran en lo cima de la escala.

Este eje alcanza significado debido a la preponderancia de la economía en los documentos rectores y la mirada instrumental que perdura hacia la naturaleza, desde una concepción antropocéntrica con énfasis en su dimensión productiva.

De ahí que la dimensión cobre especial significado al potenciar los vínculos entre ética ambiental y cambio climático para una formación de valores entre los que se destacan (Valdés, 2005):

El respeto a la naturaleza, teniendo en cuenta que esta posee valores intrínsecos, y no solo por lo que los seres humanos extraen de ella.

El amor a través del cual se valora y se le da un alto grado de significación a la naturaleza, como creadora y sustentadora de la vida.

Identidad con el planeta, con la dimensión bio constitutiva de los seres humanos, y todas las formas de vida existentes.

Otra dimensión, es la praxiológica referida a la praxis social y el papel que desempeña como mediadora de las relaciones intersubjetivas y objetuales dentro de un contexto cultural y civilizatorio. Dentro de esta dimensión cobran significado los cuestionamientos sobre hacia dónde se orienta la praxis social; y cuáles son sus objetivos y metas, en cuanto a lo concerniente a la mitigación y adaptación al cambio climático.

La construcción de sostenibilidad exige una perspectiva epistémica de la política y del poder distinto. Para ello pensar la autonomía, la participación, la autogestión comunitaria se centra como alternativas claves en el enfrentamiento al cambio climático. La participación real del sujeto comunitario en las respuestas al cambio climático permite que a la propia vez que transforma su entorno socio-ambiental se transforma así mismo.

Cuestionamiento que se aborda tanto en la política ambiental cubana, como en documentos rectores al explicitar la meta de consolidar una sociedad próspera y sostenible. Por lo cual el tema ambiental y en especial el cambio climático alcanzan gran significado por los impactos previstos.

Dicha dimensión en gran vínculo con la epistémica y axiológica debe incidir en la transformación del hacer antropocéntrico y depredador, hacia relaciones de colaboración donde se tenga en cuenta la finitud de la naturaleza, y el impacto antrópico en el reforzamiento de gases de efecto invernadero.

Pensar la problemática de cambio climático desde una dimensión simbólica, engarzado a la cuestión de la praxis humana, en tanto el ser humano está inserto, parafraseando a Clifford Geertz (1997), en tramas de significación plurales que él mismo ha tejido; telarañas en las que se mixturan saberes, sentidos, cosmovisiones, accionares supeditados a la sobrevivencia alternativa de las lógicas predadoras competitivas coloniales, se hace necesario mirar a Cuba como apuesta de un modelo alternativo de reproducción de la vida.

Analizar el cambio climático desde una dimensión simbólica va más allá de la comprensión hermenéutica del símbolo y el significado, se extiende más allá de las maneras en cómo observamos las formas de interiorizar-exteriorizar, de construir subjetiva u objetivamente las formas de la cultura. Este problema deviene negocio del siglo XXI al estar soportado en un aparato discursivo condicionante de subjetividades y espejismos verdes. Los posicionamientos entre los países de América Latina, convertidos en sumideros de carbonos, varían de acuerdo a la docilidad ideológica e intereses económicos mediados por los pragmatismos políticos y fundamentalismos religiosos de los gobiernos de turno. Sus acciones se amparan en discursos soportados en la reapropiación de la retórica de los códigos validados por el discurso del desarrollo sostenible, que van desde el aprovechamiento de las «oportunidades climáticas» amparados en oratorias ecofriendly, sin existir un desapego real de los esquemas de «crecimiento o desarrollismo verde», avalados por el pensamiento crítico como las herejías limpias; posicionamientos que niegan el problema, incluso los más orientados por la instrumentalidad tecnocrática de la «adaptación» con miras a los modismos de resiliencia.

Palabrejas amistosas, atractivas, maquilladas, colonizadoras de sentido común; ofrecidas como únicas enmascarando su real trasfondo como arma flamante del poder constituyente de subjetividades monopolizadas simbólicamente. Este dispositivo sistémico encuentra un éxito rotundo, al encontrarse enraizada en lo propio de su ser social, la violencia simbólica como mecanismo de dominación neoliberal. Un tipo de violencia que, dado a su omnipresencia cultural funciona como mediadora entre los individuos y sus diversas cosmovisiones en la sociedad espectacularizada actual; remplazando narrativas y símbolos que representan a dichas culturas por formas de culturas ajenas que dictan el modelo de sujeto que tiene cabida en la sociedad colonial moderna.

Por tanto, la responsabilidad debe dirigirse al ciudadano (sujeto individual y colectivo) en su accionar cotidiano mediante las diversas formas de organización y asociación que establece en el espacio de producción/reproducción de su vida.

La comprensión del cambio climático como problema económico, político, epistémico, axiológico, praxiológico y simbólico de intervención del modelo cultural y civilizatorio, posibilitará ampliar el angosto camino del análisis del cambio climático dentro de los debates económicos, políticos con salidas científico-tecnológicas y de dependencia financiera, para poner sobre el tapete cuestiones claves en el hacer y comprender de los problemas ambientales y su inherente complejidad.

Del pensar al accionar dentro de los proyectos socio-comunitarios: el trabajo en el municipio de Centro Habana

La aproximación a la temática, desde las dimensiones señaladas, conlleva a miradas críticas que interpelan lógicas dominantes y naturalizadas en ideologías y prácticas. Ello con el objetivo de transformar -o incidir- lógicas de pensamiento y acción depredadoras con marcado énfasis económico, hacia una producción y reproducción de la vida que respete el ambiente, produzca lo necesario, y transforme el entorno en un medio sano y sustentable.

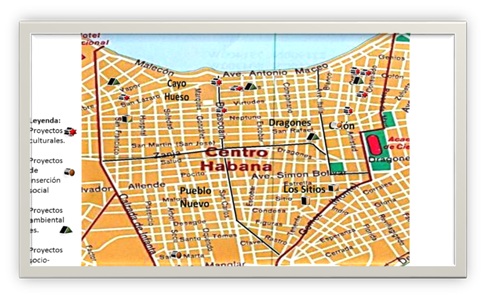

Desde esta premisa se desplegó el trabajo en el municipio de Centro Habana, con la intención de identificar propuestas, que desde un posicionamiento crítico inciden en el fortalecimiento de la cultura y conocimiento sobre el cambio climático y sus implicaciones en la sociedad.

Dentro de los criterios de selección del territorio se tuvo en cuenta su caracterización sociodemográfica y ambiental que lo convierte en un municipio generador y receptor de significativos problemas ambientales. Con una extensión de 3,42 km2, Centro Habana se sitúa como el más pequeño del país, con el 100 % de su área urbanizada, y el de más elevada densidad de población, con 46 784 hab/km2.

Entre los problemas ambientales más significativos, según Iñiguez et al. (2013), se encuentran:

Deterioro del fondo habitacional, alcanzando más de un 80 % la condición de regular y mala, lo cual provoca que el número de derrumbes totales o parciales en el municipio sea elevado, y que en algunos años se registren 1,3 derrumbes por día como promedio, elevados a 3 derrumbes diarios tras el paso de eventos meteorológicos extremos.

El hacinamiento; el deterioro de las condiciones higiénico-sanitarias comunales y domiciliarias y el mal estado técnico de las redes de acueducto; la insuficiente presencia de áreas verdes y espacios públicos urbanos.

Las deficiencias en la recogida y la disposición de residuales sólidos urbanos; la vulnerabilidad ante la incidencia de fenómenos naturales extremos. Así como la insuficiencia y la deficiencia del sistema de drenaje, lo que provoca inundaciones, fundamentalmente durante las etapas de lluvias intensas y prolongadas.

El municipio de Centro Habana con grandes desafíos ambientales, precisa de desaprendizaje y aprendizaje de viejos y nuevos patrones de vida con miras a alcanzar prácticas sostenibles de producción y reproducción de la vida. Dentro de este proceso se torna imprescindible el rol de los proyectos socio-comunitarios, debido al amplio radio de acción dentro de los consejos populares donde se ubican, y el trabajo desplegado con una amplia composición etaria.

Los proyectos socio-comunitarios como espacios claves que despliegan su accionar con sujetos de la comunidad donde se encuentran enclavados, cuentan con el valor agregado de conocer las problemáticas y potencialidades para la necesaria transformación.

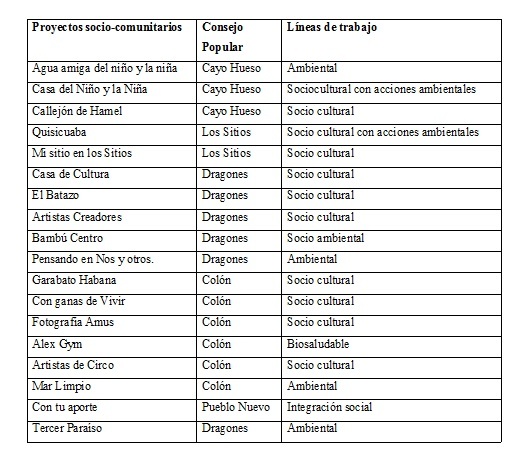

Dentro del mapeo realizado se identificaron 18 proyectos socio-comunitarios, de ellos cinco proyectos con incidencia en el tema ambiental, y trece que abordan disímiles temáticas de gran significado para transformar lógicas de pensamiento que van en detrimento de la sostenibilidad de la vida. (Tabla 1)

Dentro de los proyectos socio-comunitarios que trabajan directamente el tema ambiental se destacan:

Proyecto Agua Amiga del niño y la niña: tiene como objetivo que los niños desde edades tempranas comprendan el artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño, donde dicen que los niños tienen el derecho y todas las personas a recibir un agua potable. A su vez, que los niños comprendan sobre su protección como un deber, que conozcan la importancia del agua para la vida y las consecuencias de su contaminación y derroche.

Casa del niño y la niña: constituye un proyecto de transformación social que aborda e intenta darles solución a todas las problemáticas propias del Consejo Popular identificadas mediante los diagnósticos de la zona. En el caso de la Casa del Niño y la Niña se constató que entre las principales propuestas ambientales se encuentra la conformación de un espacio para la permacultura en la comunidad, la creación de un parque ecológico en un espacio en ruinas, donde los vecinos vierten desechos sólidos.

Proyecto Quisicuaba: tiene como objetivo la reinserción social desde el trabajo con diferentes sectores de la población: adultos mayores, personas con VIH, mujeres. Desde la dimensión ambiental se destaca la formación que realizan en la escuela de oficio donde se realizan talleres ambientales y de gestión ambiental integrada con énfasis en el cambio climático.

Proyecto Nos y Otros: trabajan mancomunadamente con el proyecto Agua amiga del niño y la niña; expone la obra de los ganadores de Agua Amiga como forma de promoción de la cultura ambiental. Promueve y convoca al concurso.

Tercer Paraíso: tiene como objetivo fomentar a través de diversos fórums los catorce objetivos propuestos por la ONU para el Desarrollo Sostenible. Su trabajo a través del arte cuenta con miradas ambientales, culturales, políticas y económicas. Irradia hacia una comunidad diversa: niños, jóvenes, profesionales, académicos, tercera edad. Imparte charlas sobre género, violencia contra la mujer, sostenibilidad ambiental y alimentaria. Es un proyecto internacional que en Cuba trabaja conjuntamente la embajada Rebirth y el grupo coordinador del fórum.

Además de los proyectos que trabajan directamente la temática ambiental se identificaron 10 proyectos socio-comunitarios con gran potencial para transverzalizar la dimensión ambiental, los cuales se muestran en la siguiente figura. (Figura 1)

Dentro de estos es necesario destacar el trabajo de Garabato Habana que tiene como objetivo generar espacios de integración y participación para el desarrollo de habilidades, aptitudes, potencial artístico, creativo e intelectual basados en la inclusión de todos los ciudadanos, el establecimiento de vínculos sociales más apropiados, mejor manejo de conductas inadecuadas y una mejor calidad de vida. Dentro de los objetivos específicos se destaca contribuir a mejorar la imagen del barrio mediante la transformación de un espacio físico y el fomento de una cultura de protección y conservación del entorno.

Así como el trabajo desplegado por el proyecto conocido como El Callejón de Hamel que tiene como objetivo integrar a la comunidad a través del arte la comunidad. Este proyecto fundado en 1990, que incide en niños, jóvenes y ancianos representa el primer complejo de murales cubanos en la vía pública. Promueve, desde un hacer de todos, la inclinación socio-comunitaria hacia la cultura en tanto crecimiento espiritual vivencial. En función de ello, realiza ventas de libros, conferencias con expertos en temas religiosos, sociales y culturales. Sirve de atracción turística por el recorrido afroamericano que realiza el pintor Salvador Gonzáles en sus obras. El proyecto ha trascendido las fronteras cubanas a tal punto que ha sido el espacio de encuentro de reconocidas personalidades en el ámbito cultural y artístico.

Es necesario resaltar que el mapeo de experiencias socio-comunitarias permitió identificar proyectos con gran impacto en la comunidad en el fomento de una cultura ambiental. Desde estos, se promueven acciones comprometidas con la transformación social mediante el impulso de proyectos encaminados a resaltar las dimensiones epistémica, axiológica, praxiológica y simbólica dentro de un contexto donde mujeres y hombres producen y reproducen la vida cargada de sentidos, significados, y donde los problemas ambientales -causas y soluciones- forman parte del quehacer cotidiano.

Del mapeo a los talleres ambientales: el debate constante sobre la crisis ambiental y el cambio climático

Las apuestas por ampliar la mirada sobre la problemática del cambio climático desde reflexiones socio-filosóficas, y el interés de aproximarse a la significación de la temática dentro de los proyectos socio-comunitarios, aunaron con la realización de talleres, promovidos por el Grupo de Estudios sobre Medio Ambiente y Sociedad (Gemas), del Instituto de Filosofía (IF).

Los talleres -nacionales e internacionales- potenciaron diálogos, desde el pensamiento ambiental crítico latinoamericano y caribeño, entre académicos, representantes de proyectos socio-comunitarios y ambientales, decisores de política ambiental, y sociedad civil.

Estos, como espacios de dialogo y construcción permanente de conocimientos comprometidos con la transformación de la realidad, giraron en torno a las siguientes reflexiones:

Decolonización de saberes -no solo ciencia- y cultura -no solo occidente-, sujetos -no solo seres humanos, sino hombres y mujeres, naturaleza-. Esta última no como un cúmulo de recursos naturales que nos brinda bienes y servicios ambientales, sino como integridad ecosistémica que debe mantener su equilibrio para hacer perdurable las condiciones que hacen posible la vida presente y futura.

Descapitalización de la naturaleza y seres humanos, donde la naturaleza no sea reconvertida en un capital natural (reservorio de capital), y el ser humano en capital humano (sujeto actuante que solo persigue enriquecimiento económico).

Inclusión de diversas formas de producción, con igualdad de género, pero apostando por una economía dentro del circuito de la producción y reproducción de la vida, donde predomine el oikos (administración de la casa) sobre la crematística (arte de hacer dinero).

Valor de la tierra, no como valor económico, ni contrapuesto de los seres humanos, sino como fuente de vida, de alimentos, hábitat de todas las formas de vida y no solo la humana.

Integración sociedad/naturaleza, no como binomios opuestos sino como sistema integrador, dinámico de interacción necesaria y constante.

Apuestas por alternativas al desarrollo rompiendo con el arraigado en el hacer y sentir de los sujetos como proceso lineal, material e infinito, sino que ponga énfasis en la ecología profunda y el buen vivir en las apuestas por la sostenibilidad de la vida.

Ampliación de la acepción del cambio climático al comprenderlo como un problema no solo económico y político de intervención del modelo de desarrollo, con marcada impronta científico-tecnológica, sino además como problema epistémico, axiológico, praxiológico y simbólico de intervención de modelo cultural y civilizatorio hegemónico.

Estas claves, desde un posicionamiento crítico, comprometido con procesos emancipatorios llevan a mirar hacia la totalidad para propiciar una comprensión sistémica de los procesos. Además, implica una mirada transdisciplinar que favorezca un dialogo de saberes e integre disímiles miradas desde varias perspectivas, donde saberes científicos y cotidianos del sujeto actuante y corpóreo se integren dentro de la teorización de la época en que vivimos.

El objetivo de los talleres se centró en la descolonización y aprendizaje para una relación con la naturaleza y entre los seres humanos no basada en el dominio, exclusión y depredación, sino sobre la colaboración e integración indispensable para el modelo de país que queremos construir en «clave no capitalista». Donde, si bien es necesario un desarrollo económico que propicie el emprendimiento y desarrollo de otras formas productivas, dígase cooperativas y cuentapropistas se debe conjugar la prosperidad económica con la responsabilidad ecológica y social; y abogar por una trasformación de proyectos de vida, que contemplen no solo motivos económicos, sino bienestar en un amplio sentido, lo cual implica sostenibilidad de la vida.

CONCLUSIONES

El recorrido por los hitos fundamentales del pensamiento ambiental muestra la voluntad política del país para enfrentar el deterioro ambiental con fuerte énfasis en el cambio climático, y así lograr un balance entre la justicia social y ecológica al destacar el carácter transversal de la dimensión ambiental en la concepción y materialización de los planes y proyectos económicos y sociales del país, aún en condiciones especiales como fue la década del 90.

Es necesario reconocer que, si bien perdura la primacía de los estudios sobre el ambiente, y, específicamente dentro de estos los relacionados al cambio climático, desde las ciencias técnicas y naturales, existe la demanda creciente de incluir los estudios sociales desde enfoques que dialogan con el pensamiento ambiental crítico

Los proyectos ambientales y socio-comunitarios identificados en el territorio de Centro Habana se erigen como espacios fundamentales para potenciar el trabajo ambiental en general, y, con énfasis en la adaptación frente al cambio climático, se destacan los proyectos Agua amiga del niño y la niña, y La casa del niño y la niña de gran incidencia en edades tempranas.

Los talleres de sensibilización fueron valiosos espacios para el dialogo, la difusión de conocimientos, así como la retroalimentación del trabajo realizado tanto por el Grupo de Estudios sobre Medio Ambiente y Sociedad, como por especialistas, decisores y proyectos ambientales y socio-comunitarios.

La investigación en Centro Habana evidenció la necesidad de continuar el trabajo ambiental con énfasis en cambio climático, por ser un municipio con grandes problemas ambientales, pero, a su vez con espacios socio-comunitarios fuertemente consolidados, y con demandas de trabajar el tema ambiental.

El cambio climático de connotación global debe ampliar su acepción, y pasar a ser un problema económico y político de intervención del modelo desarrollo, desde un optimismo científico-tecnológico con amplia dependencia financiera. A comprenderse, además, como un problema epistémico, axiológico, praxiológico y simbólico, de intervención del modelo cultural y civilizatorio dominante.