INTRODUCCIÓN

La declaración de la COVID-19 como pandemia mundial en marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), obligó a la mayor parte de los países del mundo a dictar políticas de salud pública y medidas restrictivas para enfrentar esta enfermedad, dada su elevada morbilidad y mortalidad.

En el ámbito educativo se ha planteado que la COVID-19 exacerbó la crisis del aprendizaje a nivel mundial, dado que el 94 % de los estudiantes dejaron de asistir a la escuela y, en el mejor de los casos, permanecieron en sus casas estudiando a distancia (Banco Mundial, 2020).

Por otra parte, las desiguales oportunidades de acceso al proceso docente-educativo, la heterogeneidad de las estructuras familiares, la situación laboral de las familias, el nivel educacional de los convivientes, la capacidad de autonomía y autorregulación, la competencia digital, las responsabilidades del estudiantes dentro del núcleo familiar, y el acceso a la televisión y otras tecnologías influyeron en el incremento de la brecha del rendimiento escolar bajo diferentes circunstancias socioeconómicas (Muñoz & LLuch, 2020; García, 2021).

UNICEF (2020) llamó la atención sobre los efectos en los escolares de la privación de la educación. La carencia de horario escolar, la pérdida de las rutinas, el no poder socializar con sus amigos y que algunos dependieran de la alimentación escolar, ocasionan desajustes que pueden repercutir en el aprendizaje, además de los riesgos a enfrentar por los infantes como el maltrato, la violencia doméstica, el abuso sexual, entre otros.

Los primeros estudios realizados en China durante el primer brote de la pandemia en 2020 revelaron que la pérdida de hábitos y rutinas, y el estrés psicosocial, fueron los dos factores con mayor impacto en el bienestar físico y psicológico (Wang, Zhang, Zhao, Zhang & Jiang, 2020). Según estos autores, cuando los niños no asisten a la escuela, tienen menos actividad física, se incrementa el uso de tecnologías, es mayor el tiempo de exposición a la pantalla, duermen irregularmente y comen menos saludable. Los adolescentes están más restringidos debido a la falta de comunicación con sus compañeros, amigos y profesores, por la supresión de actividades al aire libre, la posible falta de espacio personal en los hogares y dificultades financieras familiares (Wang Wang, Zhang, Zhao, Zhang & Jiang, 2020; Iglesia, López & Resset, 2020).

Estudios precedentes sobre situaciones de estrés y emergencias, como las que se producen durante una pandemia, han demostrado que desencadenan efectos psicológicos como miedo a la infección, sentimientos de frustración, aburrimiento e inseguridad (Balluerka, Gómez, Hidalgo, Gorostága, Espada & Padilla, 2020).

El incremento del uso de las tecnologías en niños y adolescentes durante el aislamiento en casa es un factor a considerar. Piqueras ( Carrasco (2019) destacan la presencia de alteraciones emocionales y conductuales en estos grupos etarios ocasionadas por las nuevas tecnologías, cuyas tasas globales de prevalencia resultan del 13,4 %, con amplias oscilaciones (desde 1,8 % hasta 50 %), según metaanálisis citados por los autores.

En contraposición con los resultados descritos, un estudio en la Comunidad de Madrid realizado por Giménez-Dasí, Quintanilla, Lucas-Molina & Sarmento-Henrique (2020) revela que los niños de 6 años no mostraron cambios significativos con respecto a los niveles de ansiedad después de 6 semanas de confinamiento, mientras que, entre los de 8 y 10 años, las autoras apreciaron una disminución significativa de los niveles de estrés. Destacan que la disposición al estudio en los niños de primaria fue el índice que más disminuyó de todos los evaluados en el estudio antes y durante la cuarentena. Y, a los niños entre 8 y 10 años, les costó mucho centrarse en las tareas escolares para realizar en casa; los más pequeños rechazaron volver al colegio.

Balluerka, Gómez, Hidalgo, Gorostága, Espada y Padilla (2020) subrayan que existen personas que presentan más riesgo de padecer la enfermedad, por encontrarse en situación de vulnerabilidad psicopatológica o desventaja psicosocial, como aquellas con diversidad funcional; la población infantil, especialmente, las niñas; las minorías étnicas; las personas con trastornos psicológicos; los migrantes; los refugiados; las personas con diversidad sexual y/o identidad de género; entre otras minorías. Se añaden los que están en situación económica desfavorable, los infectados por la pandemia o los que sufren manifestaciones graves de la enfermedad, en quienes el riesgo psicológico aumenta.

Los hallazgos de una investigación en línea, que correlaciona los efectos psicológicos en 59 países en una muestra de 6882 personas, indican que la mayoría tuvo síntomas depresivos (25 %), y ansiedad (19 %) entre moderados y severos (Alzueta, Perrin, Baker, Caffarra, Ramos-Usuga, Yuksel, et al, 2020).

Otro estudio sobre el impacto de la cuarentena en la salud mental de los adultos en América Latina y Europa mostró que cerca de un 60 % vio afectados sus ingresos económicos, el 25 % declaró problemas de convivencia, más de la mitad cambiaron sus hábitos de vida al incrementar el consumo alimenticio y el alcoholismo, cerca del 45 % manifestó aburrimiento y el 21 % expresó tener problemas severos para dormir (Ressett & Iglesia, 2020).

En Cuba, el Gobierno diseñó un Plan para la Prevención y el Control de la pandemia en alianza con instituciones y organizaciones sociales, que incluyó medidas encaminadas a contener la propagación de la enfermedad, entre ellas la interrupción del curso escolar presencial. La prioridad dada a la continuación del curso escolar 2019-2020, bajo el principio de mantener el acceso a la educación gratuita y universal, requirió de diversas alternativas según los niveles, con un protagonismo importante de las clases por televisión, el autoestudio por parte de los escolares y el apoyo de las familias. No obstante, la diversidad de cada región, localidad y comunidad pueden haber influido en la asimilación de las acciones educativas, con calidad o efectividad por el universo estudiantil y por los maestros. Aunque la televisión tiene amplia difusión en el país, el 10 % de las viviendas censadas (poco menos de 400000(, según el Censo de Población y Viviendas de 2012, no poseía televisores o no funcionaban (Oficina Nacional de Estadísticas [ONEI], 2012).

Desde el punto de vista socio-psicológico, el aislamiento social y la cuarentena, implementados de forma gradual y diferenciada en las provincias, según la situación epidemiológica, y las etapas recuperativas establecidas por el Gobierno desde el inicio de la pandemia, crearon una situación sin precedentes en el país. Los reducidos espacios habitacionales en determinados Consejos Populares con altas densidades de población, el reacomodo o la ruptura de los hábitos de convivencia familiar, la centralización de la atención y el cuidado de niños y adolescentes por la familia, el estado emocional de los adultos en el hogar y las incertidumbres con respecto al futuro fueron algunos de los factores generadores de estrés que, previsiblemente, pudieron haber afectado la vida de las personas (Guerrero, 2021).

Por otra parte, si bien la posibilidad de contagio por COVID-19 pudiera ser la misma para todos los seres humanos, la pandemia ha demostrado que no todas las personas se han afectado de igual modo. La percepción de riesgo, el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, entre otras condicionantes, marcan el ritmo y los resultados del enfrentamiento a la enfermedad. También se destacan diferencias relacionadas con la edad y el sexo (quizás los más evidentes(; y otros como la movilidad de las poblaciones y su morbilidad, las condiciones de las viviendas, las dinámicas familiares, el desempeño laboral, los roles y estereotipos de género, las tareas de cuidado, y los hábitos y comportamientos de vida y consumo.

Desde la perspectiva del manejo de la pandemia para minimizar sus efectos, se ha reiterado el papel que pueden desempeñar las comunidades (organizaciones políticas y de masas, trabajadores sociales, médicos y enfermeras), los medios de comunicación, los maestros y la propia familia para informar adecuadamente a los niños y jóvenes, atender sus necesidades y prestarle ayuda especializada si fuera necesario (Wang, Zhang, Zhao, Zhang & Jiang, 2020).

Aunque en términos médicos los menores no se consideran un grupo de alto riesgo ante la enfermedad de la COVID-19, la progresión de la enfermedad y las secuelas que se han presentado en los rebrotes de la enfermedad en 2021 demuestran la importancia de estudiar a los infantes, especialmente a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad social (UNICEF, 2020).

La presente investigación se realizó en el Consejo Popular Los Sitios del municipio Centro Habana, por presentar una alta vulnerabilidad social, como pilotaje del diagnóstico que se ha desarrollado en todo el territorio nacional. Tuvo como objetivo caracterizar las escuelas primarias (EP) del Consejo Popular Los Sitios desde el punto de vista socio-psicopedagógico, al reinicio del curso escolar 2019-2020, después de concluir el primer brote de la pandemia de COVID-19 entre noviembre y diciembre de 2020.

MÉTODOS

La caracterización de la población estudiada se realizó desde las dimensiones socioeducativa, psicológica y pedagógica, de las cuales se dedujeron subdimensiones e indicadores que reflejaban la naturaleza integradora de las acciones educativas. De ahí que se consideraran, por una parte, los efectos generados propiamente por la pandemia y, por otra, las acciones educativas realizadas para enfrentar el proceso de formación de los niños por los centros educacionales y otros actores en la etapa de estudio.

Se empleó la metodología cuantitativa y, como método empírico, la encuesta a niños y maestros. Esto se justificó por requerirse de la recogida masiva de información, fundamentalmente por vía digital, lo que facilitó su procesamiento. Dado que las encuestas se aplicaron de forma personalizada, la observación y la entrevista complementaron la información recogida.

Si bien el propósito fundamental fue describir las variables socioeducativas, pedagógicas y psicológicas asociadas al modo en que transcurrió el proceso educativo durante el aislamiento en casa y algunas variables de contexto (condiciones en la vivienda, apoyo familiar, situación económica de la familia), también se evaluaron los cambios más significativos en las variables pedagógicas y psicológicas, y las relaciones entre ellas y algunas variables sociodemográficas (sexo, grado, edad, escuelas de pertenencia).

Participantes

Las encuestas se realizaron en tres de las cinco escuelas a una muestra de 227 niños de una población de 1199 estudiantes, que representó un 18,9 % del total de las tres escuelas. Se escogieron las dos de mayor matrícula y una tercera ubicada en una zona del Consejo Popular, donde se mantuvo por más de cinco meses un evento de transmisión local de COVID-19. La plantilla de profesores en los tres centros seleccionados fue de 43 docentes y la muestra de 30 para un 70 % de la población.

Se encuestaron niños desde primero hasta sexto. La distribución por grados y edad resultó proporcional a las matrículas. En cuanto al sexo, el 58 % eran hembras contra un 42 % de varones. También la distribución de los docentes, de acuerdo con el grado, se mostró relativamente homogénea y respondió a las plantillas de maestros en el primer ciclo, donde aparecieron como mayoría los grupos de niños de estos grados.

Instrumentos

Se seleccionó el método de encuesta para agilizar la recogida de datos y su procesamiento, debido a las restricciones existentes en las escuelas por la situación epidemiológica. Se diseñó una encuesta para los niños en edad escolar con 16 preguntas de respuestas cerradas. Los tipos de preguntas eran de verdadero o falso, y de elección múltiple. La encuesta de los docentes tenía 25 ítems, también de respuestas cerradas y con preguntas del mismo tipo que las de los niños. Ambas estaban divididas en dos secciones: la primera, dedicada a aspectos socioeducativos relacionados con la pandemia; y pedagógicos, sobre el desarrollo del curso escolar durante el aislamiento en casa, así como la visualización de clases por televisión. La segunda abordó aspectos psicológicos relacionados con manifestaciones de salud física y psíquica de los niños y sus familiares.

Procedimientos

Las encuestas se realizaron inmediatamente después de reiniciado el curso escolar 2019-2020, que había sido interrumpido como consecuencia de las medidas tomadas por la dirección del país para enfrentar el primer brote de la pandemia de COVID-19. Se aplicaron a cada niño de forma individual, en privado, y se leyeron una a una las preguntas digitalizadas. En caso de dudas, se realizó la aclaración correspondiente. Los maestros respondieron los cuestionarios impresos, cada uno en su aula.

Análisis estadístico

Con el programa estadístico SPSS v.22 para el análisis de los datos, se utilizó la estadística descriptiva para la caracterización de las variables. Se establecieron relaciones entre las variables sociodemográficas grado, edad, sexo, escuelas de pertenencia, y variables relacionadas con las dimensiones psicológicas y pedagógicas, mediante tablas cruzadas bidimensionales. Se calcularon tablas de contingencia y se comprobó la dependencia con la prueba chi-cuadrado de Pearson con un nivel de significación de 0,05.

RESULTADOS

Análisis de los datos de las encuestas de los niños en edad escolar

Actividades orientadas por la escuela

El 46 % de los escolares expresó que siempre visualizó las clases; el 43 %, a veces y el 3 %, nunca. El 92 % ejercitó las asignaturas Matemática y Español; y el 55 %, Historia y Ciencias Naturales. Los niños de primaria dedicaron más tiempo a estudiar Matemática y Español (92) que Historia y Ciencias Naturales (34). El 74 % de los escolares reconoció que le enseñaron modos de comportarse ante la pandemia, como parte de las actividades docentes orientadas por la televisión. Esto incluyó: el cuidado de la salud personal y la atención a la familia, que fueron las más reconocidas; además del cuidado del medio ambiente.

Calificaciones dadas a las clases por TV

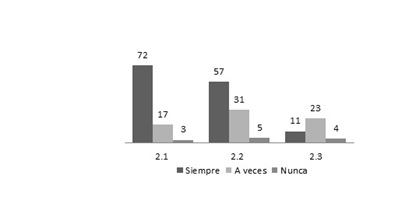

En la opción de «siempre» fueron mayoritarios los niños que referían gustarle (2,1) o que las califican de interesantes (2,2). No obstante, más del 10 % las calificó siempre como aburridas (2,3).

Con respecto a las explicaciones de los maestros, el 62 % siempre las comprendió; y el 24 %, en ocasiones. El 39 % pudo realizar siempre los ejercicios sin ayuda; y el 40 %, esporádicamente. Un 10 % de los niños no hizo las actividades docentes orientadas por la televisión, debido a que no disponían del equipo, estaban conectados a la TV por cable (que no capta las frecuencias de los canales nacionales( o recibieron orientaciones de maestras repasadoras (Figura 1).

Condiciones para la realización de las tareas

Más del 80 % reconoció haber contado con tiempo suficiente para realizar las tareas orientadas. Una cifra superior al 90 % expresó poseer los libros y los materiales para prepararse. El 75 % dijo tener computadora, teléfono celular o tableta, que se utilizaron para consultar un diccionario, aplicaciones para repasar las tablas de multiplicar y, escasamente, Ecured u otra enciclopedia.

Fuentes de aprendizaje

El 94 % reconoció a la familia como la fuente más importante, seguida de la televisión (86 %), las aplicaciones de teléfonos celulares (44 %), los amigos (41 %) y la computadora (31 %).

Vías de comunicación

El 55 % manifestó que los maestros contactaron a sus familiares. Las vías principales de comunicación se realizaron por intermedio de los celulares (35 %), la mensajería (10 %) o el WhatsApp (10 %); así como por contactos cara a cara entre maestros y familiares (20 %), la telefonía fija (23 %) y la telefonía pública (4 %).

Motivaciones y estados de ánimo al reinicio del curso escolar

Ante el reinicio del curso escolar, el 94 % de los niños estaba deseoso de comenzar las clases, contentos de ver a sus maestros (95 %) y de compartir con sus amigos (95 %), felices (96 %) y entusiasmados (87 %). Se sentían preparados (89 %), confiados de que aprobarían las evaluaciones (85 %) y de que cuidarían de su salud en la escuela (93 %). Un 56 % se mostró temeroso de no pasar de grado y un 30 % preocupado por el reinicio del curso.

Empleo del tiempo libre

Las clases por televisión ocuparon el tiempo de casi la totalidad de los niños (99 %), seguido por la visualización de la televisión (88 %: muñequitos, programas infantiles, novelas, entre otros) y de películas (87 %). En muchos casos, los adultos acompañaron a los escolares. También un tiempo importante lo dedicaron a jugar con la tableta o el teléfono celular (84 %); estos últimos de familiares o amigos, y otros juegos infantiles (72 %).

Bienestar psíquico y físico

Durante el aislamiento en el hogar, el 67 % se sintió cansado de permanecer en casa; y el 61 % dijo mostrarse intranquilo, el 60 % aburrido, el 28 % triste y el 17 % molesto. Las conductas o los síntomas ansiosos o de angustia, indicativos de efectos traumáticos como resultado de la pandemia, no fueron referidos por más de las tres cuartas partes de los niños.

Entre un 10 % y un 20 % presentó alguna sintomatología, que pudiera significar malestar psicológico derivado del aislamiento en el hogar. Por ejemplo, con la frecuencia, en ocasiones, el 15 % sintió deseos de llorar o gritar (9,1), el 12 % taquicardia (9,2), el 22 % dolores de estómago o de cabeza (9,3) y el 15 % tuvo pensamientos molestos que influían en su bienestar (9,4). Un 76 % sintió necesidad de estar cerca de su familia (9,5), mientras que los demás indicadores como estar molesto por no poder jugar con sus amigos (9,6), comportarse como un niño obediente (9,7) o pelearse con sus hermanos u otros familiares (9,8) no indicaron efectos traumáticos.

En los 29 niños que se declararon tristes, la distribución por rango de edades fue: entre 10 y 12 años (19), 8 y 9 (6), y 6 y 7 (4). No existieron diferencias en las respuestas de las hembras y los varones con respecto a las preguntas relacionadas con los posibles efectos traumáticos ante la pandemia.

Los síntomas de ansiedad como deseos de llorar, agitación, dolores de cabeza o de estómago, y pensamientos molestos que provocaban malestar, tuvieron relación estadísticamente significativa con las escuelas. Los de la Escuela Primaria “Enrique Villuendas” fueron los que más la seleccionaron, lo que puede estar relacionado con el evento de trasmisión local prolongado en manzanas donde habitaban niños de esta escuela.

Cambios de los hábitos de vida

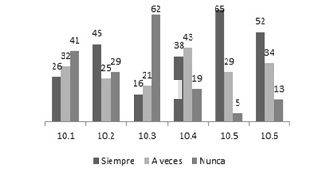

El cambio más significativo en la opción de «siempre» resultó el tiempo dedicado a la televisión (10,5) y a jugar videojuegos u otros juegos durante el aislamiento en el hogar (10,6) con más del 60 %. Llama la atención que solo el 38 % reconoció haber estudiado siempre un mayor tiempo, y el 19 % nunca. También el 45 % de los niños se acostó más tarde de lo habitual contra un 29 % que no modificó sus horarios de sueño (10,2). Comer a deshoras (10,1) y dificultades para quedarse dormido (10,3) estuvieron más representados en la opción de «nunca» (Figura 2).

El grado y la edad se correspondieron con el mayor tiempo que pasaban frente a la televisión, jugar videojuegos y acostarse más tarde y, en las tres opciones, los mayores fueron los que más reiteraron sus elecciones. Además, el 62 % manifestó no tener dificultades para dormir. El 81 % expresó que siempre realizó las tres comidas diarias y solo un 26 % reconoció que comía siempre a deshoras.

Sobre la COVID-19

El 99,6 % de los niños no se enfermó. Solo el 7 % de familiares cercanos padeció el virus SARS-CoV-2 y el 19 % estuvo en centros de aislamiento. El 82 % refirió sentir miedo de que sus familiares o amigos cercanos enfermaran, y un 29 % expresó dificultades económicas por parte de su familia durante la pandemia. Los niños mayores estuvieron más conscientes de estas dificultades.

Los valores en tiempos de COVID-19

El reconocimiento de los valores durante la pandemia como: aplaudir a los médicos en la noche (93 %), sentirse más cerca de su familia durante el aislamiento en el hogar (94 %), aprobar la ayuda médica internacionalista (91 %) y comprender lo que hace Cuba por las personas y el mundo (90 %) estuvieron más representados. Sentirse orgulloso de que Cuba pueda tener sus propias vacunas (83 %), las preocupaciones de vecinos, amigos y familiares por su núcleo familiar (84 %), así como interesarse por sus compañeros de aula (80 %) le siguieron en prioridad.

Análisis de los datos de las encuestas de los docentes

Acciones educativas realizadas para sensibilizar a los estudiantes en la lucha contra la COVID-19

El uso obligatorio del nasobuco, el lavado de manos y el distanciamiento físico, en ese orden de prioridad, fueron las acciones educativas principales que propiciaron sensibilizar a los estudiantes en la lucha contra la COVID-19. Algunos maestros también consideraron importante la labor de influencia directa del maestro en la creación de conciencia.

Valores que deben educarse para contrarrestar los efectos de la pandemia

La disciplina y el compañerismo fueron los valores más votados (100 %). En orden descendente le siguieron: responsabilidad (97 %), solidaridad (80 %), honestidad (77 %), honradez (70 %), sencillez (67 %), laboriosidad (63 %), patriotismo (60 %), y antimperialismo e internacionalismo, ambos con un 53 % de los votos. El fortalecimiento de la educación en valores durante la pandemia redundó, ante todo, en el cuidado de la salud individual (97 %) y, en menor medida, en formar sentimientos humanistas en los niños (70 %), mejorar las relaciones sociales al estimular el respeto, la cooperación y la solidaridad (60 %), y comportarse de forma más adecuada (57 %), según la opinión expresada por los maestros.

Actividades previstas para el cuidado de la salud

El 88 % de los docentes consideraron que fueron muchas las actividades para el cuidado de la salud, con lo cual coincidieron todos los menores de 30 años. Solo un 13 % las calificó de insuficientes, respuesta dada por los que tenían entre 30 y 49 años.

Condiciones higiénicas del centro escolar para el inicio del curso

El 90 % las evaluó como buenas, el 7 % como regulares y 1 como malas. Mientras, el 93 % de los escolares se mostró confiado en que cuidarían de su salud en la escuela.

Problemas pedagógicos durante la pandemia

El 100 % de los maestros afirmó que les resultó difícil preparar tareas integradoras. Un 50 % manifestó haber apoyado las clases televisadas con ejercicios complementarios y un 33 % atendió a estudiantes con dificultades. Solo el 30 % reconoció no haber tenido contacto con sus estudiantes. Poco más de la mitad de los docentes se mostraron satisfechos con las soluciones dadas a los problemas profesionales durante la etapa de aislamiento (53 %), en tanto un 37 % dijo estar medianamente satisfecho y un 7 % insatisfecho.

Actividades realizadas por los profesores durante la etapa de aislamiento en casa

La mayoría de los docentes se dedicó durante todo el tiempo a comprobar el impacto de las clases televisadas (60 %); reajustar el curso (73 %) y preparar de forma adecuada la culminación de grados terminales (70 %). Las guías de estudio, los materiales de apoyo, los textos básicos, complementarios y softwares educativos resultaron los medios más empleados por los docentes para orientar las tareas. Ante el llamado de las autoridades gubernamentales para el apoyo de la población al enfrentamiento a la pandemia, el 53 % de la muestra participó en estas actividades, fundamentalmente a nivel de la comunidad.

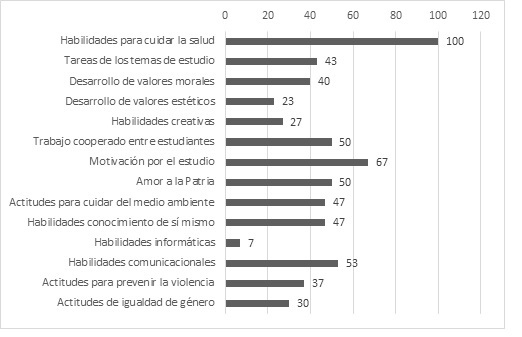

Aprendizajes que deben priorizarse en las condiciones de la llamada “nueva normalidad”

El 100 % de los docentes apoyó el desarrollo de habilidades para el cuidado de la salud; más de la mitad la motivación por el estudio y, más del 50 %, habilidades comunicacionales, el amor a la Patria y el trabajo cooperado entre los estudiantes. Solo el 7 % de los docentes reconoció la necesidad de las habilidades informáticas (Figura 3)

Necesidades de los centros docentes para alcanzar el éxito en las tareas educativas con los estudiantes

La mayor exigencia de los docentes resultó el apoyo familiar (67 %). Con menos votos les siguieron la preparación del claustro para los ajustes curriculares (33%) y las orientaciones oportunas sobre los cambios (23 %). Poco más de la cuarta parte se pronunció por la adecuación de los espacios físicos en los centros escolares (27 %).

Valoración del papel de la familia en apoyo a las actividades previstas para la educación durante la pandemia

El 40 % lo calificó como bueno y un 13 % como excelente, lo que representó más de la mitad de los criterios; en contraste, el 27 % de los maestros lo evaluaron como regular y un 3 % como malo.

Vías de comunicación utilizadas por los maestros para contactar a estudiantes, colegas e instituciones

Los contactos cara a cara fueron la vía principal de comunicación de los docentes con los estudiantes en las edades escolares (50 %) y con colegas e instituciones (67 %); les siguieron la telefonía fija (53 %) y la telefonía móvil (40 %), con la misma proporción para el contacto con niños y profesores.

Bienestar psíquico y físico

El estado psíquico general de los docentes se caracterizó por la presencia de estrés referido por el 43 % de los encuestados. Estados emocionales de tristeza (30 %), aburrimiento (20 %), irritación (10 %), inseguridad (7 %) y soledad (3 %) fueron compartidos por menos de la tercera parte de la muestra, mientras que un número importante de profesores manifestaron sentirse ocupados (40 %), acompañados (37 %), tranquilos y seguros (30 %), atareados (20 %) y optimistas (10 %). Los cambios emocionales y de hábitos de vida caracterizaron el estado psicológico general de los docentes. Más de la mitad reconoció que, en todo momento, sintió miedo de perder a sus seres queridos (53 %) y preocupación por padecer una enfermedad (43 %), mientras que, de forma esporádica, el 37 % manifestó ambos sentimientos.

A favor del bienestar psicológico de los entrevistados, entre el 40 % y el 50 % expresó no haber experimentado síntomas de ansiedad (sudores, tensión muscular, dolores de cabeza, dificultades para respirar, malestar gástrico), de carácter psicopatológico (sentimientos depresivos, de culpa o soledad, ideas de infligirse daño, agobio), ni problemas en las relaciones sexuales, el sueño o el diagnóstico de una nueva enfermedad.

El malestar psicológico general fue experimentado a lo largo de todo el período por un 7 % de los encuestados, acompañado de síntomas de angustia y problemas de sueño (10 % en cada caso). De forma sostenida, el 7 % refirió sentimientos depresivos o desesperanza, de soledad, no querer pensar ni hablar de las contrariedades y, como causa simultánea de estrés, se le diagnosticó una nueva enfermedad o se agravó la que padecía.

Un 3 % describió cambios frecuentes de humor, sentimientos de culpa, dificultades en las relaciones sexuales, síntomas de ansiedad como sudores, tensión muscular, dolores de cabeza, dificultad para respirar, malestar gástrico y agobio por la cantidad de mensajes o llamadas recibidos, manifestaciones presentadas durante el período de aislamiento en casa.

El malestar psicológico fue referido también por un 30 % de los docentes solo en determinadas ocasiones, al igual que los síntomas que acompañaron el malestar. El 47 % sintió angustia esporádicamente y el 43 % refirió problemas de sueño. Más de la tercera parte, cambios de humor, dificultades para concentrarse, rechazo a hablar y pensar en los problemas; cerca de la cuarta parte (23 %), sentimientos depresivos o de desesperanza, de soledad, síntomas de angustia; y un 13 % problemas en las relaciones sexuales. En una de estas personas, el malestar se acompañó de sentimientos de culpa e ideas de infligirse daño.

Cambios en los hábitos de vida

Los hábitos de sueño (37 %) y el tiempo dedicado a la televisión (30 %) durante el aislamiento en casa constituyeron los cambios más reiterados al marcar la opción de «siempre» en la encuesta. Les siguieron comer a deshoras, fumar y entretenerse con un 20 % cada uno; después aparecieron los horarios de alimentación y el contacto con familiares y amigos (ambos con 17 %), En tercer orden, dedicar tiempo a la familia y a las redes sociales (13 % cada uno); y con un 10 %, dedicar tiempo a superarse, a estudiar con los hijos y a realizar ejercicios físicos.

En la opción de los cambios de hábitos de forma ocasional, los horarios de alimentación (47 %), de sueño (40 %) y el tiempo dedicado a la familia (33 %) se reconocieron con más por los docentes. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los profesores, cuyos horarios de sueño sufrieron cambios de forma permanente, y los que manifestaron sentimientos depresivos con igual frecuencia.

Grupos de riesgo desde el punto de vista del bienestar físico

El bienestar físico de la muestra se vio afectado por enfermedades de carácter crónico como hipertensión arterial (37 %), diabetes (20 %), y enfermedades respiratorias (17 %) y cardiovasculares (3 %). El 30 % declaró no pertenece a ningún grupo de riesgo y un 23 % eran fumadores.

Enfermedad de la COVID-19

Con respecto a la COVID-19, ninguno de los docentes enfermó del virus SARS-CoV-2. Uno manifestó que familiares cercanos padecieron la enfermedad y 3 estuvieron en centros de aislamiento, pero no reportaron fallecidos. Cerca del 50 % reconoció haber enfrentado dificultades económicas durante este período.

Convivencia en el hogar

La mayor parte de los encuestados convivía con los hijos (77 %); con su pareja (53 %) o con la madre, hermanos u otros familiares (cerca del 20 %). La convivencia en el hogar con la mayor parte de los convivientes, los docentes la evalúan de buena o sin cambios, lo que pudo haber favorecido, en general, el estado físico y psicológico.

DISCUSIÓN

Las acciones socioeducativas para sensibilizar a los estudiantes en el enfrentamiento a la COVID-19 concuerdan con las dictadas por las autoridades sanitarias y han sido objeto de la sostenida campaña comunicacional en el país, así como de las orientaciones dadas por los profesores en todas las clases televisivas. Cerca del 90 % coincidió en que resultaron cuantiosas las actividades realizadas para el cuidado de la salud desde el inicio de la pandemia, incluyendo las indicaciones de los docentes y, antes del inicio del curso, la preparación de las aulas por el personal de los centros escolares. El uso del nasobuco, el lavado de las manos y el aislamiento social se reconocen como fortalezas; y, sus incumplimientos, como debilidades. A su vez, los valores priorizados que deben formarse para contrarrestar los efectos de la pandemia están representados, esencialmente, por la disciplina, la responsabilidad y la solidaridad. Es casi unánime la respuesta de los docentes al impacto que ha tenido para la salud el fortalecimiento de la educación en valores durante la pandemia.

Los efectos más importantes del aislamiento en casa, decretado como consecuencia de la pandemia de COVID-19, recaen, sobre todo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el bienestar psíquico de los encuestados. Entre los aspectos positivos están que las clases por televisión fueron visualizadas por la mayoría de los niños y se evaluaron de interesantes, con una adecuada comprensión de las explicaciones de los maestros; además de contar con libros y otros materiales para estudiar. El papel de la familia en el apoyo de las tareas y la oportuna explicación de contenidos, permitió que los niños se sintieran preparados al reinicio del curso escolar. La difusión de la televisión en el país, en más del 90 % de los hogares, puedo haber contribuido con este resultado y haber mitigado los derechos que garantiza la escuela a una educación de calidad, la salud y la alimentación, reconocidos por Espinosa (2020). Fue positivo que una gran mayoría trabajara en reajustes del curso y en los arreglos para la culminación de los grados terminales.

El 90 % de los niños se manifestó deseoso y feliz de comenzar las clases, al igual que contentos de ver a sus maestros y amigos, con un comportamiento homogéneo en cuanto a las edades y el sexo, en contraposición al estudio de Giménez-Dasí, Quintanilla, Lucas-Molina y Sarmento-Henrique (2020), quienes destacan la disminución de la disposición al estudio en los niños de primaria y el rechazo de los más pequeños a volver a la escuela.

Entre los efectos negativos encontrados en el proceso docente se halla que solo el 30 % de los maestros se comunicó con los estudiantes por intermedio de las familias en contactos cara a cara, y la telefonía fija y móvil. Limitaciones en las capacidades de comunicación debido a los costos de la telefonía móvil u otras vías han sido señaladas en estudios publicados recientemente (Rodicio, Ríos-de-Deus, Mosquera-González & Penado, 2020). Otros factores que pueden haber incidido en el aprovechamiento de las clases por televisión y la asimilación de los objetivos trazados para esta contingencia resultan las diferentes condiciones de vivienda, de convivencia, de formación cultural de la familia a cargo de los niños, adolescentes y jóvenes, además del acceso a las tecnologías (Rodríguez & Odriozola, 2020).

El empleo del tiempo libre estuvo centrado en la visualización de las clases por televisión y el estudio individual, pero fueron muy elevados los porcentajes de tiempo dedicados a ver programas de televisión, películas y jugar con dispositivos electrónicos (tableta, celulares y, en menor medida, computadoras). Este resultado coincide con los cambios en los hábitos de vida, donde se reconoce que le dedicaron más tiempo a la televisión y a jugar videojuegos durante el aislamiento en el hogar. También se acompañó, en el 45 % de los casos, de cambios en los horarios de acostarse. Los ajustes en las rutinas de esparcimiento, junto con las limitaciones para el ejercicio físico, el acceso a instalaciones deportivas y otros espacios de recreación infantil, y modificaciones en las rutinas de esparcimiento propenden a generar problemas de salud en la población menor de 20 años, como plantean Rundle, Park, Herbstman, Kinsey y Wang (2020).

El bienestar psíquico y físico de los niños no parece haber sufrido traumatismos importantes, a diferencia de estudios citados por la literatura (Wang, Zhang, Zhao, Zhang & Jiang, 2020; Sajid, Tariq, Waheed, Najaf, Shabbir & Abaidullah, 2020; Brooks, Webster, Smith, Wooldlan, Wessely, Greenberg, et al., 2020; UNICEF, 2020a; y Aldeas Infantiles SOS de España, 2020). Aunque la mayor parte refirió haberse sentido cansado de permanecer en casa, intranquilos o aburridos, las conductas o los síntomas indicativos de efectos traumáticos se refirieron entre un 10 % y un 20 % de los niños de forma infrecuentes (deseos de llorar o gritar, taquicardia, dolores de estómago o de cabeza, y pensamientos molestos), sin que ninguno de ellos requiriera atención especializada. En estos casos, será necesario evaluar con mayor profundidad los efectos del aislamiento.

Con respecto a los docentes, cerca de la mitad refirió sentirse estresado, y menos de la tercera parte manifestó estados emocionales de tristeza, aburrimiento, irritación, inseguridad y soledad, a diferencia de lo encontrado en investigaciones realizadas en adultos (Balluerka, Gómez, Hidalgo, Gorostága, Espada & Padilla, 2020). Los cambios emocionales, de hábitos de vida, el miedo a perder a los seres queridos y la preocupación por padecer la enfermedad fueron las causas principales de estrés. Con respecto a la COVID-19, aunque el 99,6 % de los encuestados no padeció la enfermedad, la mayoría sintió miedo de que sus familiares o amigos se contagiaran.

Entre las limitaciones del presente estudio está el hecho de haberse realizado como un pilotaje de un estudio nacional en un corto tiempo. A la luz de los resultados alcanzados será necesario reajustar los indicadores, las encuestas e incluir el estudio de las familias. Análisis estadísticos de mayor envergadura también se necesitan para una interpretación de mayor alcance.

CONCLUSIONES

El procesamiento de las encuestas de los niños en edad escolar refleja un estado positivo en la población infantil estudiada. En general, se aprecian mayores afectaciones en los docentes que en los escolares encuestados, no solo por las condiciones en que ha funcionado el país durante la pandemia y los impactos del aislamiento, sino por la edad de los participantes y la situación de vulnerabilidad que presenta el Consejo Popular donde vive la mayor parte de ellos.

Se llama la atención sobre las particularidades de la situación de aislamiento en el hogar, que caracterizó a la comunidad educativa estudiada. Si bien la mayoría de los niños refirió mantenerse aislados en casa, las condiciones de vida de una parte importante de los habitantes del Consejo Popular, caracterizadas por el hacinamiento y la alta densidad de población, pudo haber influido en que se hiciera difícil la permanencia de los niños y adultos por largas horas dentro de la vivienda.

En resumen, las medidas tomadas por las autoridades del país para enfrentar la pandemia, el esfuerzo del Gobierno local por controlar los eventos de transmisión en el Consejo y el municipio de Centro Habana, las adecuaciones a los planes de estudio y el empleo de la televisión para continuar el curso escolar parecen haber favorecido los posibles efectos del aislamiento en casa, en niños y docentes, de acuerdo con los resultados de la encuesta.