INTRODUCCIÓN

Partiendo desde la comprensión cultural de la vivienda, Calla (1996) desde un estudio realizado en el territorio andino, define la vivienda como la expresión cultural de las formas de vida, costumbres y tradiciones de sus moradores, como el producto de un proceso histórico que cuando está ligado al hábitat, está condicionado a una visión holística cuyos alcances trascienden en el espacio porque «vivienda y producción» forman una unidad. Así, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ser humano requiere de un ambiente digno para crecer física, mental y emocionalmente, siendo la vivienda el espacio vital para su bienestar y la salud pública (OPS, 2020). De manera similar, cuando nos referimos a la cultura y la seguridad alimentaria, partimos desde la comprensión de que toda sociedad «moderna» o «tradicional» tiene su propio sistema alimentario (hábitos, valores, creencias, prácticas y normas) transmitidas culturalmente y otras modificadas de acuerdo a las situaciones socioeconómicas. Actualmente, vivimos un tiempo de inequidad, algunas sociedades carecen de alimentos y en otras existe en exceso.

Sin embargo, de acuerdo a la Línea de Base de los principales indicadores disponibles de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Perú, el 26.2 % de la población de origen nativo son pobres ( INEI, 2017), entre ellas, la región de Puno se encuentra con 32.4 % de pobreza y 6.6 % de pobreza extrema (CEPLAN, 2018). La inseguridad alimentaria es otra de las características importantes, la tasa de desnutrición crónica es de 13.1 % a nivel nacional hasta el 2016 (INEI, 2017). Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), 879 distritos de todo el Perú concentran los factores de riesgo, 509 distritos moderadamente altos y 307 distritos muy altos, entre los cuales Puno cuenta con 85 distritos con mayor riesgo y vulnerabilidad, cuya desnutrición crónica infantil (DCI) en menores de cinco años de edad es de 19.4 % a nivel regional, 25.6 % a nivel de la provincia de Moho y con 31.0 % en el distrito de Conima (PMA - CENEPRO, 2015). De manera similar, el 46.0 % de la población peruana pobre construye sus viviendas con adobe y quincha y el 15.8 % en tapia, en el 62.6 % de ellas predomina el piso de tierra, 77.8 % con techos de teja o calamina y no se considera en los registros estadísticos las viviendas de piedra y de paja, que es la que predomina en las comunidades más altas de la región. Además, el 13.1 % de los hogares pobres se abastecen de agua de río, acequia o manantial y el 18.2 % de la población pobre y 27.7 % de extrema pobreza carecen de servicios de desagüe (INEI, 2017), es así, que la pobreza genera restricciones en términos de alimentación y nutrición, medios básicos en vivienda y servicios y bienestar en general (Yáñez-Luna et al., 2021). Estas mismas carencias fueron experimentadas por las familias de Orduña, Chiaruyo, Chilcapata, Isla Soto y Cambría, y se expresan en dos componentes fundamentales: vulnerabilidad de la vivienda y la inseguridad alimentaria.

La vivienda, unida a la estructura familiar como unidad social, garantiza la propia reproducción biológica, social y cultural. Una vivienda digna es el espacio que grafica las formas de vida, posibilita el desarrollo adecuado de sus habitantes, permite satisfacer las necesidades objetivas y subjetivas de los individuos, involucra las esferas psíquicas y sociales de la existencia y permiten el sano desarrollo físico, biológico, psicológico y social de la persona (Zulaica & Celemín, 2008). Por tanto, una vivienda saludable constituye «… un derecho y deber de las personas, en sintonía con el derecho a la salud y a la vida» (Santa María, 2008, p. 419) en su integridad. Por lo que debe ser analizada y entendida desde sus cuatro dimensiones básicas como: estabilidad, adecuación, habitabilidad y accesibilidad (Cortés, Fernández & Plaza, 2003; Cortés, 2004, citado por Checa, 2007), además, es necesario considerar otras variables como la calidad sanitaria, calidad de vivienda, movilidad urbana, nivel de instrucción, necesidades básicas insatisfechas, higiene, exposición a impactos ambientales y disposición de residuos (Zulaica & Celemín, 2008), asimismo, una vivienda debe contar con protección contra traumatismos, intoxicaciones y enfermedades crónicas, motivo por el cual debe tener características estructurales y mobiliario doméstico adecuado (García-Ubaque et al., 2020).

De la misma manera, la inseguridad alimentaria es una constante. Culturalmente, la comida tenía mayor significación y satisfacía todo tipo de paladares, según los diferentes estratos sociales, área geográfica, el medio ambiente, los recursos disponibles y adaptables, y políticas del Estado de cada país. Actualmente, en el Perú se grafica dos tipos de realidades, por un lado, el crecimiento de la industria alimentaria a gran escala, por otro lado, el abandono de la zona rural como fuente alimenticia. Según INEI (2014) a nivel nacional se registró un 44.4 % de la población infantil con anemia y en la región de Puno el 63.5 % (Soncco et al., 2018) siendo esta la más alta a nivel de otras regiones. La desigualdad de condiciones más las fallas de mercado son algunas de las causas de la pobreza rural (Gordillo de Anda, 2004) y la inseguridad alimentaria. Por consiguiente, la diversificación productiva de alimentos es una estrategia que puede contribuir en gran medida a la seguridad alimentaria en comunidades campesinas (Colque et al., 2015).

Dada estas consideraciones, se plantea como objetivo de este trabajo comprender el valor de las viviendas saludables en la seguridad alimentaria de las familias de las comunidades de Conina, Ilave y Santa Lucía a través de la región Puno. Las tres zonas participantes en el contexto de los proyectos de Heifer Project International Perú y Red para el desarrollo Social.

MÉTODOS

La investigación se realizó desde un enfoque cualitativo, bajo la metodología de la investigación-acción-participación, «que apuesta por la necesidad de incluir a las personas como sujetos activos capaces de pensar por sí mismos y de ser generadores de cambio» (Melero, 2012), el método «promueve procesos reflexivos y autorreflexivos profundos, incentiva a la acción permanente y al logro de verdaderos cambios y transformaciones en el pensamiento de los actores sociales» (Colmerares, 2012, p. 114) o participantes. La implementación de viviendas saludables y seguridad alimentaria forman parte de esta interacción, la cual permitió comprender a partir de su autenticidad, originalidad y sus experiencias desarrolladas en sus propios ecosistemas.

Se aplicó el muestreo selectivo, de juicio o intencional, que es aquella que permite seleccionar intencionalmente, de acuerdo a sus niveles de participación y experticia en el tema y sus posibilidades de ofrecer información profunda y detallada sobre el tema de investigación (Martínez, 2012). El interés de esta investigación fue comprender la importancia de la implementación de las viviendas saludables en la vida de las familias ubicadas en distintos pisos ecológicos de la región de Puno, para lo cual se consideraron las familias que tuvieran experiencias de cambios más significativos en sus vidas y en las comunidades, conformado por 26 informantes claves de las 180 familias de las comunidades de las provincias de El Collao, Lampa y Moho, participantes de los proyectos “Mejora de la Seguridad Alimentaria y el Desarrollo Empresarial” y “Generación de Ingresos para Mujeres Artesanas de Cusco y Puno”.

Las técnicas seleccionadas para el objeto de esta investigación fueron de carácter cualitativo como entrevistas en profundidad, un instrumento que permite explorar los aspectos más relevantes que considera el investigador. Por medio de ella se conoce a la gente lo suficiente y se crea un ambiente agradable para que se expresen libremente para comprender lo que quieren decir (Robles, 2011). Con esta información proporcionada por las familias participantes con mayor grado de avance en la implementación de viviendas saludables se construyó el presente informe. Historias de vida de las familias que lograron alcanzar cambios significativos en el proceso de implementación de viviendas saludables. Es un instrumento que permite encontrar el sentido de un fenómeno social que va más allá del individuo (Ramírez & Zwerg, 2012). Observación participante, como un instrumento que permite acceder al conocimiento cultural de las personas en su ambiente cotidiano (Ramirez & Zwerg, 2012). Se usó la observación de la situación inicial y el proceso de implementación de las viviendas, así como los valores, actitudes y perspectivas de la población participante, se tomaron fotografías que muestran paso a paso los procesos de cambio en la implementación de las viviendas. Y como instrumentos de recolección de datos se utilizaron la guía de entrevista y de observación.

Para dar cuenta de los resultados de los objetivos de esta investigación, se utilizó la técnica de análisis basado en la triangulación de datos (Arias, 2000), obtenidos a través de técnicas e instrumentos de recolección de datos. Para la reflexión sobre los hallazgos se tomó como elemento de análisis el discurso y su significado.

DESARROLLO

Vivienda en las comunidades altas

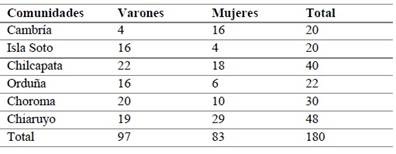

Las seis comunidades se encuentran en la región de Puno, las cuales por su ubicación altitudinal (suni y puna) poseen formas y prácticas diversas de desarrollar sus vidas. La ubicación geográfica, la actividad económica y acceso a vías de comunicación influyen directamente en su calidad de vida. Las 180 familias participantes priorizadas a través del proyecto se distribuyen de la siguiente manera (Tabla 1):

Tabla 1 Familias participantes del Proyecto Viviendas Saludables

Fuente: Información de familias participantes en el proyecto.

La vivienda, llamada «uta» en aymara y «wasi» en quechua, constituye el nido de la red de familias del sistema de vida de los ayllus y markas (Yampara, 2019). En ese mismo sentido, Guardiola y Velandia (2020) sostienen que la vivienda termina siendo el pilar que enaltece a la familia y garantiza las condiciones adecuadas para vivir y permanecer en el campo. La tenencia de las viviendas en las tres zonas está ampliamente ligada a las características socioeconómicas y culturales de la familia. Entre los tipos de tenencia podemos distinguir cuatro características: vivienda propia, adquirido, cedido y sin vivienda. Culturalmente, las familias puneñas procuran contar con una vivienda propia, aunque precaria. Se identificaron sólo dos familias con vivienda cedida y una sin vivienda como son los casos de la señora Sofía Arivilca de 62 años (Conima-Moho), quien a los diez años perdió su derecho a la herencia, nunca tuvo un lugar estable donde vivir «yo soy de todas partes, donde cae la noche allí me quedo» dice sonrojada con la ilusión de conseguir algún día un lugar propio y el caso de Inés Yareta (23) y su pareja Santos Castillo (38) (Santa Lucía - Lampa), el terreno que ocupan pertenece a la Beneficencia Pública, ellos viven como cuidantes sin pago alguno y afirman «este no es nuestro terreno, la peña casa (casa de piedra) tampoco es nuestra, estamos como alojados, en esta casa vivimos años. El compromiso es cuidar sus animales con la condición de que pueda criar el nuestro también en su terreno». Desde la racionalidad de las familias andinas, la vivienda es un espacio de protección y refugio, al mismo tiempo un espacio de supervivencia y reproducción de sus ocupantes (Almeida et al., 2010), significa seguridad, toma de posesión de un espacio y su vínculo con la familia y su comunidad, también se comporta como un ser con entidad propia que recibe sus pagos y ofrendas (Muñoz, 2020).

En las tres zonas, las formas de construcción adoptan un sentido cultural y simbólico. A pesar de las diferencias de pisos ecológicos, el poblador andino ha lograda adaptarse y manejar las adversidades naturales y los cambios climáticos en distintas etapas del año. Sin embargo, el tipo de viviendas en Santa Lucía, en especial las cabañas, a diferencia de otras comunidades son bastante desprotegidas y vulnerables. La mayoría de sus cabañas son construidas con piedras en seco, es decir, recolectadas y ordenadas de manera simple unas sobre otras de acuerdo a su tamaño y forma sin usar un material que una o cubra los espacios vacíos entre piedras. Existen otras familias que prefieren cubrir el muro de piedra con barro entremezclado con paja a fin evitar el frio y ampliar su durabilidad, de la misma manera con la finalidad de evitar la filtración de agua durante las épocas de lluvia, algunas familias usan la paja compacta en el techo, pero otras prefieren usar técnicas más simples de construcción.

La comprensión y manejo del espacio en las comunidades de altura, está relacionado principalmente a la actividad económica, al contexto geográfico y ambiental. La vivienda no es una estructura aislada del medio natural, de los sistemas de organización social ni sus hábitos y costumbres. Pese a la influencia de la modernidad en cuanto a la construcción y uso de las viviendas, las familias de las tres comunidades: Conima, Ilave y Santa Lucía, mantienen su forma de convivencia hombre-naturaleza y territorio (Quintana, 2017). En su forma conceptual, se pueden distinguir tres espacios diferenciados: la zona de la estructura de la casa, el patio y el entorno. Estos tres elementos forman parte de la satisfacción de sus necesidades y realización plena de la existencia de las familias que lo habitan. La infraestructura básica está compuesta por una habitación principal, una cocina y corrales de sus animales mayores y menores, conforme a sus necesidades y disponibilidad económica se adicionan otros ambientes.

Un espacio importante es el patio, espacio vacío en la parte central de las viviendas andinas, un lugar descubierto abierto a la luz solar, la lluvia y el viento, que sirve para la realización de diversidad de actividades domésticas, recreación e integración familiar, incluso se usa como un lugar de privilegio para la recepción de visitantes de mayor confianza. El otro espacio fundamental en la vida de las familias campesinas es el entorno, entendido como el espacio geográfico inmediatamente exterior de la vivienda en el que se desarrolla la vida familiar, conformado por áreas de cultivo y de pastoreo de animales.

El espacio interior de la vivienda está constituido por lo general de dos ambientes, un dormitorio en el que se albergan padres e hijos y una cocina de mediano tamaño que sirve para preparar y consumir alimentos. A nivel de estos ambientes existe también una jerarquía, por lo general el grande es considerado como habitación principal, por lo tanto es más espacioso y con mejor acabado, se utiliza como dormitorio, al mismo tiempo como almacén de alimentos y otras pertenencias de la familia; mientras la cocina es un espacio destinado para la preparación y consumo de alimentos, algunas familias también lo utilizan como dormitorio, en otros casos albergan a sus animales menores como cuyes y gallinas y mascotas como el gato, por lo tanto es de menor jerarquía. La habitación principal, posee una infraestructura sólida, mientras que la cocina es construida con materiales más frágiles, además es menos espaciosa e iluminada. Cuenta con un fogón tradicional que emite humo permanentemente (monóxido de carbono) y carga sus partículas en los techos y paredes del ambiente, el cual, según el Department of Ecology (2012) puede ser altamente perjudicial en la salud de las personas, provocando enfermedades pulmonares y cardiacas como el asma, insuficiencia cardiaca congestiva, entre otros afectando principalmente a niños y mayores de edad.

El acceso a los servicios como el agua, la energía y el teléfono hoy en día se consideran condiciones básicas para superar la pobreza. A pesar de los avances en la solución de esta problemática desde el Estado, muchas familias aún carecen de estos servicios. Así, por ejemplo, las familias de la comunidad de Orduña y Choroma no cuentan con los servicios de agua, energía ni servicios higiénicos, consumen de los pozos o fuentes de agua cercanas a su vivienda, en épocas de lluvia cuentan con abundante agua, pero esta no es apta para el consumo humano y en épocas de seca se les hace más difícil conseguir agua para el consumo familiar, también por sus animales.

Las familias que viven en estas comunidades altas siguen utilizando mecheros y velas como en épocas de antaño, son pocas las familias que tienen el privilegio de contar con energía eléctrica. Mientras que las familias de Chiaruyo tienen cierta ventaja, no cuentan con agua potable y usan el agua de los posos para la preparación de sus alimentos y el consumo de sus animales, pero cuentan con energía eléctrica y letrinas, aunque algunos en mal estado. Las familias de Chilcapata son las que tienen acceso al servicio de agua potable, energía eléctrica y letrinas tradicionales simples.

El acceso al agua y saneamiento es un derecho humano y está asociado al derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, así como al derecho a la vida y a la dignidad humana (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2010) considerándose 4 criterios fundamentales como: la disponibilidad, calidad, accesibilidad y asequibilidad. Sin embargo, en el contexto de las zonas de la presente investigación, ninguna de las comunidades goza de estos derechos fundamentales. En la comunidad de Choroma, sólo 19 de las 33 familias participantes cuenta con agua entubada conectada a un manantial, las demás familias consumen agua directamente del pozo, fuente que a su vez es compartida con los animales. En la comunidad de Chiaruyo, ninguna familia cuenta con el servicio de agua en sus viviendas, todas consumen agua de los manantiales o pozos acondicionados por las mismas familias. Sólo la comunidad de Chilcapata cuenta con agua potable instalada en el patio o fuera de la vivienda, ninguna de ellas lo tiene instalado en sus cocinas. El agua de consumo familiar se almacena en pequeños recipientes dentro o fuera de la cocina, por lo general desprotegida de las partículas que puedan caer e infectar el agua.

El orden y la limpieza son conceptos universales, se aplica en todas partes y en todo tipo de viviendas, sean estas grandes o pequeñas, rurales o urbanas. Son maneras de hacer y usar las cosas y estas maneras se hacen costumbres, y cotidianamente se convierten en hábitos. La forma de organizar una vivienda es aprendida culturalmente y modificada por la influencia social y las condiciones de infraestructura con que cuentan. Las familias de las tres comunidades no solamente viven en condiciones precarias, sino también desorganizadas. El ambiente de mayor riesgo es la cocina, precisamente el espacio en el que se preparan y consumen los alimentos. Los utensilios, las ollas y los alimentos por lo general están dispersos por todas partes, incluso se pueden encontrar otros elementos que no corresponden a la cocina. Son modos de vivir que a lo largo de los años se hizo hábito. En cuanto a los residuos, las familias no poseen práctica de la selección de residuos orgánicos ni inorgánicos, la basura queda en el entorno de la vivienda.

La cocina, para la mayoría de las familias, es el espacio de menor importancia ya que se prioriza la construcción del dormitorio antes que la cocina, no se invierten recursos en su acabado ni mejoramiento, el tamaño y la comodidad es reducida. Este es el espacio donde la familia pasa el mayor tiempo de su vida, prepara y comparte sus alimentos sentados en las patillas, patatis o en el piso, da igual, el piso es el espacio en el que se articula todo, la alimentación la armonía familiar incluso la discordia.

Estrategia de viviendas saludables

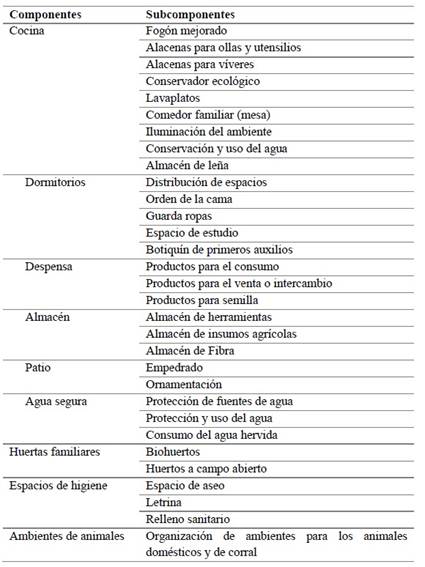

Las estrategias fundadas en los valores y la suma de las cualidades de los miembros de las familias y la comunidad: la creatividad, la solidaridad y la organización son primordiales en el trabajo de viviendas saludables y la seguridad alimentaria. Por lo tanto, desde Heifer Perú y Red para el Desarrollo Social, con la participación de las familias se ha construido un conjunto de actividades o pasos denominados componentes para asegurar la apropiación de la propuesta de viviendas saludables y su sostenibilidad en el tiempo (Tabla 2).

Organización basada en valores: El proceso de implementación del proyecto parte desde las necesidades de mejora identificadas de manera participativa y los valores de responsabilidad, organización, transparencia, cooperación y amor al prójimo. Estos valores están orientados al fortalecimiento de la autoestima y la actitud solidaria para cooperar con otras familias en su proceso de desarrollo, deduciéndose como la participación activa de los pobladores rurales y agentes involucrados a través del tiempo para el incremento en la producción de bienes y servicios, en el desarrollo de capacidades sociales y culturales (Vilaboa-Arroniz et al., 2021). El fortalecimiento no se logra de la noche a la mañana, es un proceso constructivo que requiere de la participación activa de sus miembros, la definición de sus objetivos, metas y estrategias en base a la autoidentificación de sus necesidades de mejoría. Este proceso que se inicia desde la conversación en el núcleo familiar, luego se amplía a nivel organizativo. La institución cooperante, pone especial atención en la consolidación de lazos familiares y comunales a través de reuniones previas, talleres vivenciales, eventos de capacitación, pasantías e intercambios de experiencias a fin de que las organizaciones participantes encuentren sus propias formas de trabajo colaborativo basado en sus prácticas cotidianas y su estructura organizativa.

Planificación y diseño de la vivienda: Una vez consolidada la organización pasa al proceso de planificación donde cada familia desarrolla un mapa parlante en el que visualiza gráficamente la situación de su vivienda y las mejoras que necesita realizar, además construye una situación proyectada de su vida familiar considerando las mejoras necesarias. Los mapas parlantes y maquetas son instrumentos técnicos metodológicos que permiten la organización y comunicación de las decisiones del medio comunal, a través de la diagramación de escenarios (pasado, presente y futuro) en mapas territoriales.

Organización y distribución de espacios: Este es el primer paso del proceso de implementación del plan, comprende la revisión de los ambientes con que cuentan y los que necesitan ampliar o construir (de acuerdo a su plan). En este proceso de reorganización se dio énfasis en cuatro componentes principales: cocina, dormitorio, despensa de alimentos y almacén. Lo ideal es que estos ambientes sean independientes entre sí. La cocina es un espacio que forma parte de una vivienda, desde los ancestros era un espacio de vida en el que se compartía no solo alimentos, sino relaciones familiares. Actualmente sigue siéndolo, en el desarrollo de sus economías familiares con algo de producción agrícola y emprendimientos productivos (Lehnert & Carrasco, 2020).

Práctica de higiene y uso de espacios: El mejoramiento de las condiciones de vida de las familias en el campo, se convierte en una prioridad que «todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de las condiciones que determinan su salud», por lo tanto, fortalecer la práctica de higiene y el uso adecuado de los espacios forma parte del ejercicio del derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (Peña, 2005). La vivienda saludable ha sido considerada desde hace tiempo como una de las condiciones para garantizar la salud humana. Para ello, se han desarrollado un conjunto de actividades de capacitación, talleres participativos, intercambios de experiencias interfamiliares e intercomunidades, poniendo énfasis en los componentes de organización de ambientes, mejora de la infraestructura de la vivienda integral, práctica de la higiene y la seguridad alimentaria, lo que puede estar motivado por intervenciones de tipo económico o de remodelación de la estructura de la vivienda para mejorar las condiciones básicas (Valbuena-Durán et al., 2019).

Viviendas saludables, adaptabilidad y cambios en la seguridad alimentaria

El Programa Mundial de Alimentos (PMA, 2015) señala que

La seguridad alimentaria y nutricional es el acceso físico, económico y socio-cultural de todas las personas en todo momento a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades nutricionales, a fin de llevar una vida activa y sana

Y la inseguridad es la escasa disponibilidad de alimentos nutricionalmente óptimos para el consumo, se suma a esto escasa capacidad para adquirirlos en formas aceptables (PMA, 2015).

Las familias de las comunidades de Conima, Santa Lucía e Ilave son consideradas como muy vulnerables a la inseguridad alimentaria. Los factores de riesgo para la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria son

la pobreza, enfermedades, carencias en el acceso a servicios básicos de la vivienda, déficit en el acceso a la salud y educación, la recurrencia de desastres ocasionados por fenómenos naturales, contaminación ambiental, entre otros; y que pueden tener un impacto negativo en la seguridad alimentaria y nutricional de la población. (Díaz, 2012, p.10)

La mayoría de las familias de estas comunidades viven de la crianza de animales mayores, menores y de sus cultivos, y no tienen ingresos altos para asegurar su alimentación. En tanto, «la seguridad alimentaria involucra a personas, el incremento de la producción agrícola es insuficiente para resolver la demanda» (Torres, 2003, p. 40).

Según el Mapa de la Vulnerabilidad e Inseguridad Alimentaria en el Perú (2015), la región de Puno se encuentra en el segundo lugar del ranking de centros poblados con alta y muy alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria con 2.814 habitantes, después de Cajamarca, y el índice de vulnerabilidad es 0.526 (donde 0 es no vulnerabilidad y 1 es muy alta vulnerabilidad). Puno también se encuentran entre las 4 regiones que tienen el mayor número de distritos con niveles de vulnerabilidad «alta» y «muy alta».

El índice de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria en el 2015, tiempo en el que se inició con la implementación de las viviendas saludables, se resume en la tabla 3: (Tabla 3)

Tabla 3 Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria (VIA).

Fuente: Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria, 2015.

La seguridad alimentaria puede comportarse de diferentes formas. A nivel regional o nacional, la seguridad alimentaria tiende a equipararse con la suficiencia del balance nacional de alimentos o la suficiencia de los suministros de alimentos disponibles para cubrir las necesidades de la población. El grado de seguridad alimentaria nacional presume que existe igual acceso para todas las regiones o clases sociales. A nivel familiar, la seguridad alimentaria se refiere a la capacidad de las familias para obtener los alimentos suficientes para cubrir sus necesidades nutricionales, ya sea produciéndolos o comprándolos. El suministro de alimentos a nivel familiar depende de varios factores, tales como: los precios de los alimentos, la capacidad de almacenamiento y las influencias ambientales (Jiménez, 1995).

Para que todos los hogares tengan seguridad alimentaria, cada uno debe tener acceso físico y económico a alimentos adecuados. Cada hogar debe contar siempre con la capacidad, conocimiento y recursos para producir o para obtener los alimentos que requiere.1 Además, es necesario contar con una dieta adecuada que pueda proporcionar suficientes proteínas, energía y micronutrientes. La carencia de estos elementos conlleva a la desnutrición y el exceso, genera otros riesgos en la salud.

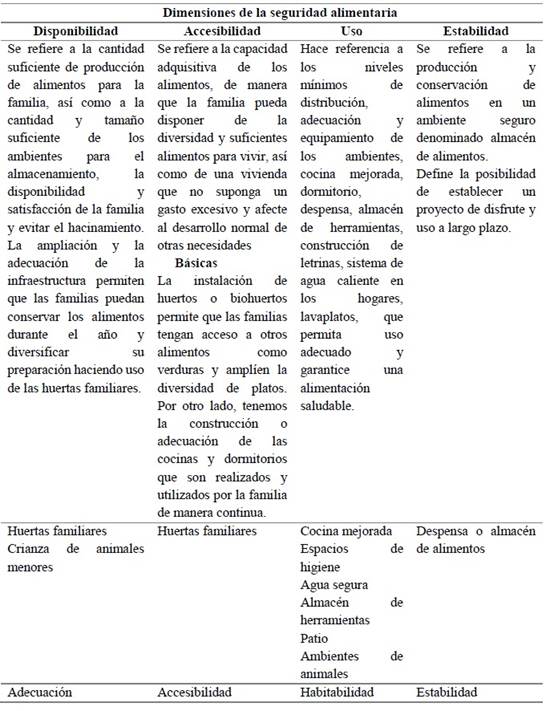

En la tabla 4, se muestra cuáles son esos componentes que tienen efecto en las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria. (Tabla 4)

Dimensiones de la vivienda saludable

Como resultado, para las 180 familias participantes de las seis comunidades, el trabajo de viviendas saludables ha permitido generar condiciones favorables en las cuatro dimensiones de seguridad alimentaria y vivienda saludable: disponibilidad, acceso, uso y estabilidad.

Estos componentes de vivienda saludable, principalmente, han ayudado en la dimensión del uso de alimentos, proporcionándoles condiciones básicas para garantizar el consumo de alimentos más saludables e higiénicos. Las capacitaciones también han permitido mayor reflexión y conciencia acerca de su alimentación y nutrición. Por tanto, resolver el problema de la pobreza no puede convertirse en un objeto a corto plazo, pero sí el acceso a la alimentación. La estrategia debe fortalecer la producción interna ya que el enfoque macroeconómico es incapaz de resolver el problema de la inseguridad alimentaria, es necesario entonces considerar las variables y dinámicas que conforman un sistema alimentario nacional (Torres, 2003).

CONCLUSIONES

La vivienda es una condición determinante para garantizar la seguridad alimentaria familiar. La calidad de la vivienda y el entorno ofrecen mayor confort para garantizar la disponibilidad, acceso, uso/consumo y estabilidad de alimentos, a su vez, constituye una estrategia esencial para combatir la pobreza en las comunidades altas de la región. Así mismo, las viviendas y los sistemas alimentarios de las comunidades alto andinas están caracterizadas por las condiciones fisiogeográficas, socioculturales y económicas. Las mismas que constituyen a dar a las familias un espacio de bienestar personal y colectivo definido. Las aspiraciones de mejoramiento varían de un lugar a otro, cambian en el tiempo y difieren entre las distintas familias y comunidades.

Los componentes de vivienda saludable tienen estrecha relación con las dimensiones de la seguridad alimentaria y la nutrición de la familia. Constituye una estrategia fundamental para crear condiciones de habitabilidad de las viviendas y garantizar las condiciones básicas para la inocuidad de los alimentos, la prevención de las enfermedades y la desnutrición.

El proceso de la implementación de las viviendas saludables parte de la necesidad de cambio de las familias y el auto reconocimiento de sus potencialidades, sus saberes y sus estrategias organizativas basado en el «ayni».

La participación activa de las familias, se da en el marco del proceso de crecimiento colectivo y el buen vivir. Y la sostenibilidad de los cambios es más segura cuando la población participante se apropia de la idea de su propio cambio. Por lo tanto, es necesario que las políticas públicas contemplen la calidad de alimentos, así como la seguridad.