INTRODUCCIÓN

Los medios noticiosos constituyen una de las fuentes de información más importantes e influyentes en la actualidad; alimentan las ideas, los conceptos y las interpretaciones colectivas del mundo, varias de las que se terminan por conjugar con el estilo de vida en sociedad. Muchos -ya sean políticos, funcionarios, analistas- los toman por referencia para caracterizar ese supuesto sentido común u opinión pública. En estos convergen el espacio público y privado de las personas, las naciones y las sociedades, en la medida en que reportan un mundo de noticias básicamente masculino, que refuerza la discriminación y la violencia contra las mujeres y disidencias sexuales al interior de las naciones.

El Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP, 2010), bajo el título “¿Quién figura en las noticias?”, invitaba, desde su informe, a formular estas preguntas:

[…] ¿Cuán variadas son las voces reflejadas en la nota? ¿Dónde aparecen las mujeres? ¿Cómo se representa a las mujeres? (¿Se las retrata de una manera tal que refuerza estereotipos, o se las presenta como víctimas en forma desmedida o inexacta?) ¿De qué sexo son los protagonistas de la nota? ¿Qué roles desempeñan estos hombres y mujeres (teniendo en cuenta también la edad, clase social, raza y etnia) y cómo inciden estos factores en los temas y en la noticia? ¿Qué relaciones de poder existen entre hombres y mujeres y cómo explican esas relaciones y roles el tema abordado? ¿Los hechos y procesos relatados afectan de manera distinta a mujeres y hombres?

Los resultados concluyentes del proyecto en aquel momento anunciaron que solo el 24 % de las personas sobre las que se leía en las noticias de la prensa escrita, o se escuchaba en la radio y la televisión, eran mujeres; en contraste, el 76 % -más de 3 en cada 4- de las personas en las noticias eran hombres (GMMP, 2010).

Una década más tarde, bajo el enfoque ¿qué avances hay para la igualdad de género en las noticias 25 años después de Beijing?, el informe preliminar, anunciado durante 2021 con motivo del Día de la Mujer, declaraba: «los medios de comunicación están lejos de ser espacios inclusivos para mujeres, mujeres vulnerables y grupos históricamente marginados» (GMMP, 2020). Aunque algunos aspectos destacados de los hallazgos preliminares de 2020 resaltaron que los últimos años vieron pequeños cambios incrementales hacia la paridad en asuntos y fuentes, particularmente en las noticias de radio, «el ritmo del cambio es tan lento que se podría hablar de un estancamiento».

A continuación se presentan algunos indicadores de desigualdad:

En América Latina, las personas indígenas constituyen solo el 1 % de los sujetos y las fuentes (personas vistas, escuchadas o de las que se habla) en las noticias televisivas, a pesar de ser el 8 % de la población de la región. De esta escasa proporción, solo 3 de cada 10 resultan mujeres.

En las noticias televisadas europeas, las personas de 80 años o más son menos del 1 % de los sujetos y las fuentes y, de estos, poco menos del 28 % resultan mujeres.

En internet, las mujeres son menos visibles en las historias relacionadas con COVID-19 que en las noticias que no pertenecen a COVID, especialmente en América Latina y Asia.

Los informes de noticias sobre pandemias en internet parecen aumentar el espacio para las voces de las mujeres entrevistadas como testigos presenciales y portavoces.

Las mujeres y los hombres que aparecen más como personas expertas en COVID-19 en las noticias televisivas son especialistas de la salud, pero solo 1 de cada 3 resultan mujeres.

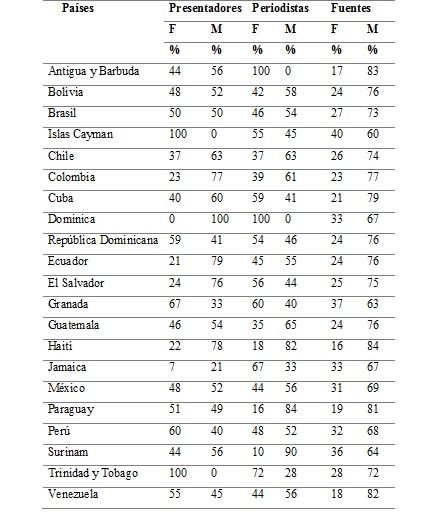

Mientras el informe presenta como un «progreso significativo» el equilibrio de historias reportadas por mujeres y hombres en televisión -actualmente el 48 % de las noticias televisadas se reportan por mujeres- dicho dato se desmorona al penetrar las fronteras de países como México y Cuba, donde el 31 % y el 21 % de los sujetos de las noticias, respectivamente, pertenecen al género femenino (GMMP, 2020). (Tabla 1)

Tabla 1 Presentadores/presentadoras, periodistas y fuentes, según sexo. En noticias de prensa, televisión y radio en Latinoamérica y el Caribe

Fuente: Informe 2020 del Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP).

Esta situación explica que el hombre continúa siendo el sujeto del discurso y de la capacidad de ordenar simbólicamente el mundo en que vivimos (Molina, 1994). Durante siglos la mujer se ha definido como «lo otro», mientras que el sujeto masculino es el ente configurador de la historia. «La Humanidad es macho», decía de De Beauvoir (s. a.), porque el hombre define a la mujer no en sí misma, sino con relación a él: «la manera de plantear las cuestiones, las perspectivas adoptadas, suponen jerarquías de intereses; toda cualidad implica valores; no hay descripción supuestamente objetiva que no se levante sobre un segundo término ético».

El objetivo de esta investigación fue proponer dimensiones para el estudio empírico del tratamiento comunicativo de la información en la prensa, en tanto constructo social que genera inequidad. De acuerdo con Gayle Rubin (1996), el valor de esta reflexión radica en que el análisis de las causas de opresión de las mujeres constituye la base de cualquier estimación de lo que habría que cambiar para alcanzar una sociedad sin jerarquía por géneros.

DESARROLLO

Articulación de los estudios de género y comunicación

Según De Barbieri (s. a.), las críticas y propuestas desde la academia deben girar en torno a la necesidad de producir una teoría o los conocimientos necesarios para liquidar la desigualdad y subordinación de las mujeres, que tenga referentes -más o menos inmediatos- para la acción política o la transformación de su estatus. Para esta autora, el género, como categoría de análisis crítico de las desigualdades sociales, supone una herramienta teórico-conceptual y un proceso reflexivo de producción de conocimiento.

El plantear como objeto de estudio los sistemas de género; las prácticas sociales; las normatividades; y los imaginarios que las sociedades humanas construyen, reproducen y transforman colectivamente, y dan sentido a la acción social a partir de las diferencias sexuales (De Barbieri, s. a.), constituye el punto de partida para cuestionar los relacionamientos de poder desde los objetivos impulsados por este hasta sus formas de racionalización.

Se precisa entender el género como elemento constitutivo de las relaciones sociales, basado en las diferencias percibidas entre los sexos (Wallach, 2008), devenido mecanismo de racionalización de las desigualdades entre hombres y mujeres a lo largo de la historia. Por su parte, la comunicación es el canal fundamental de socialización de estos dos grupos humanos, sobre la base de las prácticas y los valores -díganse los códigos-, que, arraigados en la cultura y la sociedad, preservan y reproducen dicho estatus.

Como plantea Moya (2010), los medios de comunicación y la teoría de género se han convertido en elementos clave para explicar y explicarnos el mundo en que vivimos:

las confluencias entre ambas no se remiten a su condición de marginales para ciertos estudiosos, ni a coincidencia temporal o al azar concurrente, sino que se constituyen en dos saberes que pretenden analizar la construcción social de sentido y que se interrelacionan en los ámbitos de las erificaciones simbólicas. (p. 12)

En el proceso que permite a las personas, como productos sociales, comprender lo que se considera realidad, tiene un papel indispensable la lengua. Da fuerza y sentido a patrones de comportamientos, y a las representaciones sociosimbólicas que circulan y se reproducen al interior de las mentalidades, y se exteriorizan con el intercambio. De acuerdo con Catala (1995) «el sistema de género social-sexo es el más amplio contexto sociocultural presente en todo proceso comunicativo, y la memoria enciclopédica está, consecuentemente, teñida de ideología sexista, de androcentrismo». Según Lerner (2021), las funciones y la conducta que se consideraba como las apropiadas a cada sexo venían expresadas en los valores, las costumbres, las leyes y los papeles sociales, así como «en las principales metáforas que entraron a formar parte de la construcción cultural y el sistema explicativo».

Entre los autores que mejor han explicado la violencia simbólica se encuentra Pierre Bourdieu (s. a.), quien asegura que la visión dominante de la división sexual se encuentra tan naturalizada y asegurada en las instituciones sociales «como para no requerir justificación: puede limitarse a ser y a manifestarse en costumbres y discursos que enuncian el ser conforme a la evidencia, lo que contribuye así a ajustar los dichos con los hechos» (s. p.).

Los sistemas de comunicación institucionalizados, con sus formas especializadas de comunicar, alimentan las dicotomías, las separaciones, las jerarquías, la exclusión, la opresión y las desigualdades que definen a varones y mujeres, por medio de una violencia simbólica con repercusión física. Esas instituciones funcionan mediante la «censura» (que «excluye») y la «selección» (que «sanciona»). La violencia de los medios de comunicación reproduce relaciones sociales asimétricas naturalizadas, cuya práctica cotidiana incita, reflejo en grado variable de las rutinas productivas.

Ya específicamente en el campo del periodismo, los temas institucionalizados en la prensa obedecen a una valoración de relevancia por parte del sistema de medios de comunicación en función de las necesidades del sistema político (Wolf, 1987). Esa estructura de temas por la que también se entiende «opinión pública», se erige como un supuesto «sentido común» que irradia al conjunto de clases subalternas que integran la sociedad, y que en última instancia expresa la hegemonía de la fracción de clase o élite al interior de la clase dominante. Pero aquí se está hablando a partir de la «clase», que organiza las distancias como parte de la distribución desigual de los recursos materiales. ¿Qué impacto tiene este proceso si se parte del género que organiza todas las distancias a partir de las diferencias corporales, de la división sexual, no sin tener efectos en la distribución/concentración de los bienes materiales?

El sexismo afecta los criterios de trascendencia social dentro de la prensa para originar dos grandes consecuencias: la distribución desigual de las fuentes narrativas, y el tratamiento desigual de hombres y mujeres. Los contenidos que se publican no ofrecen respuesta a las inquietudes de todos, ni les representa por igual. La distribución desigual de las fuentes narrativas, la disparidad en la consulta a actores sociales masculinos y femeninos, así como en los contenidos que abordan la realidad de las mujeres con respecto a la de los hombres, ha originado que «algunas personas no pueden adaptar o controlar los materiales que les permitirían dar razón de sí mismas», lo cual «representa una profunda negación de la voz» y una «forma de opresión» (GMMP, 2010). El desigual tratamiento se traduce en la falta de visibilidad para la actuación de las mujeres que trabajan en el espacio público y de los problemas que enfrentan en el privado, el doble rasero para informar de los currículos de ellas y la difusión de modelos que atentan contra su dignidad (López-Diez, 2008).

Factores estructurales y rutinas productivas entran en juego con los valores de la noticia para otorgarle el grado de event public a aquello que amerite publicarse -pues uno de los elementos necesarios para la construcción de la noticia es su publicación-. Ante ese carácter negociado del proceso de conformación de la agenda mediática, cabe hacer otra pregunta, ¿qué tan representada llega a estar la realidad de las mujeres en un sistema de comunicación que privilegia las áreas en que se organiza la tarea gubernamental, específicamente el ámbito político-administrativo y económico?

No puede estarlo por cuanto esta peculiaridad del sistema de comunicación pública obedece a un orden patriarcal donde el trabajo doméstico (reproductivo) de las mujeres se ve como una extensión de su fisiología, al aparecer recogida su esencia en el vientre, mientras el concepto de «trabajo» se reserva para el trabajo productivo (público), excluyendo la posibilidad de reconocer y remunerar actividades básicas como la crianza de los hijos y las faenas domésticas.

Los event public son acontecimientos utilizados para estructurar la vida colectiva, y a través de los cuales las sociedades organizan y comparten de manera simbólica su pasado, presente y futuro (Alsina, 1989). Están relacionados con la división de los diarios en secciones que responden a las actividades públicas más reconocidas por el sistema clasificatorio de la modernidad. De acuerdo con Martini (2000), las secciones coinciden con las áreas en que se organiza la tarea gubernamental, «privilegian los campos de la política (nacional e internacional) y la economía», mientras «las noticias que tematizan problemas de la sociedad, la salud, la educación, el medio ambiente, etcétera, suelen incluirse en `información general´ o `sociedad´» (s. p.).

Se priorizan las áreas mencionadas por la autora -pese al rótulo de la sección-, con otras más o menos afines a todos los diarios, como el deporte y la cultura -bastante específicas-, para dejar en un plano variable la información social y la convergencia de lo privado. Distribución que impone límites y ayuda a perpetuar otra característica dominante de la sociedad en que vivimos: política, administración y economía han sido históricamente dominadas por los hombres.

La categoría de análisis «tratamiento comunicativo» resulta una teoría en construcción, que ofrece un referente teórico para denunciar los relacionamientos de poder dentro de la prensa y sus formas de racionalización. Hasta el momento se ha empleado para explicar e interpretar los procesos de gestación y alumbramiento de mensajes que tematizan asuntos de política internacional en la prensa (Escobar, 2011; Vichot, 2019). A esta categoría ha contribuido un considerable número de investigaciones, que parten de la sociología de la noticia (Alsina, 1989; Martini, 2000; Tuchman, s./a), con un incuestionable aporte de La producción social en comunicación, de Manuel Martín Serrano, por la que se entiende que las narraciones que se originan de los medios de comunicación, específicamente la prensa, como todas las que circulan al interior de la sociedad, desde el punto de vista de su posible influencia cognitiva, tienen una función enculturizadora incluida en un proceso de interacción (entre las personas) y de acción (en el entorno), por lo que la «producción de representaciones del mundo puede ser indistintamente examinada como el inicio o como la culminación de algún cambio social» (Serrano, 1993, s. p.).

El tratamiento comunicativo ha sido abordado por autores dentro de Cuba como Escobar en 2011, con su estudio de los documentos publicados por la Casa Blanca y el Departamento de Estado con relación a Cuba, durante la Administración Obama, entre el 2009 y 2011; o por autoras como Vichot (2021), con el título “Tratamiento comunicativo del periódico Granma a las revueltas sociales en Egipto y Libia de 2011”. Por lo que nace dentro de los estudios de comunicación política, como una categoría diferente a la de tratamiento periodístico, tratamiento informativo; o la propia teoría del framing, por el énfasis en la función editorializante de los contenidos mediáticos, por remitir a la estrecha relación entre texto-contexto, y al posicionamiento latente y manifiesto en cada juicio. Esta categoría se encuentra influenciada por la psicología social y el estudio de las mentalidades, dígase la teoría de las representaciones sociales. Por tanto, un análisis de tratamiento comunicativo no es solo un estudio de los intereses y las políticas editoriales de los medios, ni de su complicidad dentro del sistema político a través de sus periodistas y medios, sino también un estudio de cómo la sociedad en su conjunto se da a conocer y construye el conocimiento por medio de estos.

Para su selección se considera el papel político de los medios en la sociedad frente a la politización del acontecimiento noticia, una característica de la prensa en la sociedad de masas, y que no representa otra cosa que la explicación de los sucesos a partir de una ideología explícita. La construcción de la identidad de género en la prensa y el desigual tratamiento que se origina representan un problema político.

A los efectos de esta investigación, puede plantearse que es una actividad que excluye, selecciona, jerarquiza, enfatiza y elabora mensajes que proponen representaciones hegemónicas sobre el acontecer. Se desarrolla en virtud de la política editorial del medio, y del lugar que esta ocupa como forma concreta y pública de una organización social. constituye más que un perfil editorial acorde con las tendencias políticas y económicas de un directivo (Escobar, 2011), pues desempeñan un papel trascendental los voceros, comunicadores, políticos, funcionarios y líderes de opinión -que pueden estar incluidos en cualquiera de estas categorías-, cuyos criterios poseen una marcada función editorializarte.

Para Rositi (1981, citado por Alsina, 1989), la selección se da en cuatro dimensiones: selección, en su doble acción, exclusión-inclusión, jerarquización -o atribución de mayor o menor importancia a los acontecimientos- y tematización. En esta última se pretende centrar la atención pública y el tema puede colocarse en un marco o frame. La jerarquía se establece con el uso de determinado género periodístico, la extensión, los promotores de noticias, la identidad de las fuentes; todos indicadores de poder que tematizan unos rasgos con mayor fuerza que otras. Por lo que el tratamiento comunicativo incita a una lectura jerarquizada de la información que, al proponer conceptos e interpretaciones, estimula relaciones y formas de intercambio entre los ciudadanos.

Serrano (1993) coloca el ejemplo de lo que puede suceder a raíz de la narración de un cuento infantil como “La Cenicienta”, donde se reitera una representación cultural de las madres, esposas, novias e hijas deseables e indeseables, la cual puede interiorizarse por algún niño como imagen conformadora de su propia visión subjetiva de la mujer:

[…] algunas veces los comportamientos de ese Actor pueden estar orientados, en alguna medida, por esa representación interiorizada; eventualmente, cuando llegue la ocasión en la que deba de elegir su pareja y cuando organice sus relaciones en el seno de la propia familia. Esos comportamientos de cada Actor, a la larga, tienen consecuencias que mantienen o cambian el orden establecido. A través de un recorrido que pasa por la conciencia de los sujetos y luego por sus actos, es posible que una narración llegue a tener alguna influencia real en el estado de la sociedad. (p. 36)

En el contexto actual de los medios que se circunscriben a la tradición occidental, el esfuerzo por adaptar los tópicos a las esferas públicas político-administrativo ha relegado a un segundo plano problemas sociales, salud, educación, familia, medio ambiente, sexualidad, etcétera. A menudo, estos temas se trasladan a otras escalas por su condición de escándalos o de incidentes -dos categorías distintas-, por los rasgos transgresores del evento social o por patrones impuestos por la cultura de masas -por ejemplo, un homicidio como crimen pasional; y la nueva cepa de un virus, desde un punto de vista científico y no desde la educación sexual, si fuera el caso.

Dimensiones a considerar para el análisis del tratamiento comunicativo con perspectiva de género

El tratamiento comunicativo alimenta una visión del mundo androcéntrica. Analizarlo equivale a dimensionalizar la categoría de forma tal que desmonte los relatos como constructo social y los mecanismos que infravaloran y niegan aportaciones de las mujeres a la sociedad y la cultura.

Contexto socio-histórico específico

Marco geográfico-cultural

Es la forma subyacente de la política editorial. La ideología dominante define el modelo de prensa que determina cultural y políticamente el medio.

Marco físico

Política editorial del medio y puede estar publicada. Se deduce de sus editoriales y de sus voceros.

Contexto temporal

Los principios subyacentes y la política editorial trabajan, al definir posturas editoriales y posicionamientos ante determinados acontecimientos. Estos mecanismos actúan en relación con las circunstancias regionales y foráneas para priorizar determinados rasgos de los acontecimientos, y hacer públicos determinados hechos y no otros.

Para analizar el contexto sociohistórico, en el periódico Granma, por ejemplo, debe tomarse en cuenta que este es el Órgano del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y posee un tratamiento mesurado de todos los temas que en él se abordan. Ese tratamiento está relacionado con la imagen masculina de la Revolución cubana como evento histórico, visible en el lado derecho de su primera plana y en su política editorial, disponible en el sitio web: «Granma tiene como objetivo principal promover mediante sus artículos y comentarios la obra de la Revolución y sus principios, las conquistas alcanzadas por nuestro pueblo, y la integridad y cohesión de todo nuestro pueblo junto al Partido y a Fidel» (Granma, s. a., s. p.).

Aunque, para una investigación más profunda de los artículos que allí se publican, se puede encontrar apoyo en los estudios de masculinidad en Cuba y el impacto de ciertas normatividades en las rutinas productivas -por su relación con los factores estructurales-. Como asegura el investigador cubano Julio César González Pagés (2010),

los hombres se apropiaron de las labores públicas, la política, la economía, la construcción de todo lo concerniente a los espacios colectivos, y aún en Cuba no puede afirmarse que la distribución de los cargos públicos es equitativa, un fenómeno del que es heredera la actualidad. (p. 34)

El poder masculino nació y se forjó asociado a los hombres heterosexuales, rudos, viriles y machistas, mientras las mujeres han tenido que complementar estas características, pensadas y construidas socialmente sobre la base del poder de los hombres como las reproductoras por excelencia de la vida humana, con toda la carga psicológica que ello conlleva.

Algo curioso resalta cuando el profesor Rolando Julio Rensoli Medina1 (Medina, 2012), responde en una entrevista sobre el racismo, al exponer que «es común que a un cubano se le acuse de machista y homofóbico, y aunque lo discuta, puede llegar a admitirlo como si todo ello fuera normal». He ahí el prototipo patriarcal para el caso de Cuba, a propósito de la lectura del mestizaje y la negritud en la nación.

Durante seis días de noticias seguidos en Granma o una semana de trabajo, del 22 al 27 de octubre de 2020, se pudo constatar que la mayoría de los protagonistas de las informaciones en secciones como la primera plana, las nacionales, las internacionales, la cultura y los deportes eran masculinos; que aparecían identificados en sus responsabilidades sociales, por lo que resultó representativa la prominencia simbólica de los funcionarios públicos (Capote & Reyes, 2020; Martínez, 2020; Perez Cabrera, 2020; Prensa Latina, 2020); y que en páginas como los deportes la situación era invariable (Borrego, 2020; Chaviano & Martínez, 2020; Saborit, 2020). Por su parte, la mujer figuraba estandarizada y sin identificación la mayoría de las veces (Palomares, 2020).

La variación del sistema se da con el rompimiento de la norma, de aquello que se entiende por trascendencia social. Por ejemplo, el 30 de diciembre de 2020, a unas horas de finalizar el año, a propósito de la Tángana, cuando un conjunto de activistas se concentraron en el Parque Trillo del barrio popular de Cayo Hueso y proclamaron discursos de interés social, el periódico Granma publicó el artículo del intelectual cubano Víctor Fowler Calzada (2020), donde este se refirió a las intervenciones en favor de «la necesidad de intensificar la lucha antirracista en el país, el enfrentamiento a las manifestaciones de homofobia y la profundización de las luchas por la igualdad de derechos sexo-afectivos, por el feminismo y contra toda muestra de violencia de género», entre otras. Como consecuencia de la presión social, materializada en los nuevos ejes de activismo que se articulan dentro de la Isla, y que toman como un espacio de resistencia simbólica y verbal, las redes sociales, y sobre todas las cosas, como hecho inaudito, el periódico abrió las puertas a un comentario que trascendió el tratamiento prudente de temas relacionados con la lucha contra formas de opresión invisibilizadas en la prensa cubana y la necesidad de otra cultura política, más inclusiva.

Elementos que rodean el acontecimiento noticia

Los actores comunicantes

Los actores comunicantes tienen un papel relevante a la hora de analizar quién dice qué y cómo lo comunica. Lo que hace crucial esta dimensión es si se desarrolla de manera tal que resalte los liderazgos de opinión dentro de la prensa. Este resulta uno de los principales índices de poder. Con este término se hace referencia a periodistas, fuentes, así como a personalidades políticas y académicos que redactan contenidos para la prensa.

Los géneros periodísticos

La noticia es el género más empleado para abordar la agenda social, lo que significa un tratamiento sencillo de la información relacionada con los problemas de las instituciones consideradas privadas; y, por tanto, de la esfera que más afecta a las mujeres. El empleo de un género u otro para abordar determinada problemática representa otro índice de poder. Su uso está también relacionado con la extensión y el agotamiento de un tema, porque representan los límites que la praxis periodística impone a los acontecimientos.

Jerarquía de la información

Los métodos para adaptar el acontecimiento al medio manifiestan cómo los factores estructurales y las rutinas productivas entran en juego con los valores noticia. En sentido general, se trata de la selección y la censura de informaciones para estructurar la experiencia de los lectores, aunque para una mejor comprensión de la dimensión, puede recurrirse al modelo de análisis propuesto por John B. Thompson en La comunicación masiva y la cultura moderna. Este plantea que la legitimación de una idea que es preciso apoyar, se consolida con la disimulación que prioriza unos rasgos en detrimento de otros, la fragmentación que coloca a individuos en oposición recíproca y la reificación que hace permanente un estado de cuestión transitorio (Thompson, 1991).

Remítase a uno de los trabajos más polémicos del crítico de telenovelas Joel del Río en Juventud Rebelde, “De la abuela perversa y la virgen torturada”, sobre la novela cubana “El rostro de los días”, cuya transmisión en 2019 generó un considerable número de debates relacionados con el tema de la maternidad. Ningún comentario periodístico adoptó una perspectiva de género en la crítica, pese a ser la mejor opción para deconstruir los estereotipos y las normatividades incluidas. El crítico solo abordó las contradicciones estéticas del melodrama con el rescate de personajes como la «virgen torturada» y la «jovencita martirizada», «la mujer mayor, maligna y trastornada por el resentimiento o la culpa», los «sinsabores de la infidelidad», «la añoranza de la maternidad» y «espíritus salvadores en el último minuto y llegados del más allá» (Del Río, 2020, s. p.). Todo ello desde el ángulo de la crítica cultural y no de lo que representaban esos temas en materia de retroceso social para legitimar su idea con más fuerza. Al centrarse en los personajes femeninos ignoró que los melodramas recrean prototipos masculinos afines a esos personajes: la paternidad ausente, dominante y añorada; la violencia física y psicológica; entre otros.

Entonces, la paternidad dominante, presente en la trama, la normatividad de la gestación en las mujeres, el encubrimiento del aborto como una opción de la autodeterminación de la mujer sobre su cuerpo y el racismo presentes, para nada fueron objeto de atención, como parte de la disimulación. El autor solo pudo agregar que el «hinchar y sobreabundar en situaciones enfáticas y truculentas», «frustraron parcialmente el reflejo racional y sosegado de los problemas vinculados con nuestra trama sociopsicológica» (Del Río, 2020, s. p.), lo cual determinó una fragmentación de la crítica en una polémica estética y otra sociológica. Como parte de la reificación, admitió que

lo que más preocupa e interesa, en Cuba, es que nuestra telenovela sea capaz de atrapar al auditorio, aunque sea mediante el respeto a las reglas del melodrama originario -con sus señoras malignas y sus vírgenes torturadas-, y además cumpla cabalmente con determinada vocación realista. (Del Río, 2020, s. p.)

Sin llegar a cuestionar que el pastiche y el cliché que cosifican y promueven el puritanismo arcaico o la violencia entre los géneros se mantenga.

Contenido

Líneas temáticas

Los problemas de la sociedad apenas tienen un tratamiento detallado en comparación con los asociados a la esfera pública, donde los hombres alcanzan mayor protagonismo. La mujer es la principal encargada del cuidado y autocuidado (Rubin, 1996) en situaciones que la condenan a una doble jornada laboral, y esto invisibiliza una parte de su realidad. Pero la mujer ha sido protagonista de historias y ocupa lugares decisivos en la esfera pública, que son abordados esencialmente desde la excepción.

Un análisis de los tres trabajos más extensos del periódico Girón del 5 de noviembre de 2020, identificó los siguientes títulos: “Lee Kim, un piloto cubano en Cangamba” (Mirabal, 2020), “El brillo del talento” (Arestuche, 2020) y “La gran pasión de Luis Alonso” (Martínez, 2020). Las líneas temáticas resaltaron paradigmas masculinos de la historia de Cuba, Lee Kim y la historia del periodismo matancero, Luis Alonso; en un segundo plano, los éxitos en un campeonato juvenil, Marcos y Beatriz.

Distribución de roles y fuentes de información

Los hombres aparecen reflejados en las escalas públicas más productivas, mejor remuneradas, de más éxito y prestigio; mientras, las mujeres, menos identificadas, figuran estandarizadas la mayoría de las veces. Esta apariencia contribuye a justificar que las opiniones de los primeros sean de más relevancia en la prensa. La invisibilización de la mujer responde a la falta de reconocimiento de sus actividades reproductivas, las cuales no se valoran monetariamente, así como a la ocultación de su papel en la historia, la cultura, la ciencia y la política.

En el mismo periódico, “Precios topados, ¿cuestión de criterios?” (Pérez, 2020) resumió las inquietudes de diecisiete ciudadanas y ciudadanos matanceros con respecto a la violación de precios. Específicamente, nueve hombres y ocho mujeres, mientras las tres entrevistas más extensas se realizaron a las únicas personas cuyas responsabilidades laborales y públicas se detallaron: Carlos Luis Naranjo Suárez, delegado de la Agricultura en Matanzas; Ricardo Menéndez Chapellin, coordinador del Grupo Alimentos del Gobierno Provincial; y Ernesto Herrera Flores, director de la DIS (Dirección Integral de Supervisión) en Matanzas.

Normatividades

Las normatividades son prácticas y diferencias atribuidas a las personas en tanto seres sexuados, alimentadas por las descripciones físicas cuando son las mujeres las protagonistas de la comunicación, las referencias sexistas, los estereotipos degradantes y las frases condescendientes, en contraposición al varón falto de sentimientos.

En “El brillo del talento”, un reportaje publicado en el semanario Girón, sobre el Mundial Universitario Online de los Deportes de la Mente (ajedrez), se representan con gran claridad los valores que la socialización impone a personas de uno y otro sexo. Sus protagonistas, Jorge Marcos y Leancy Beatriz, son caracterizados por el periodista de forma diferente, a partir de la circunstancia comunicativa que relaciona al periodista, las fuentes y el acontecimiento noticia. Se encuentran frases como «Jorge Marcos muestra la cordialidad que lo identifica, en tanto, Leancy Beatriz Fernández dibuja una linda sonrisa» (Arestuche, 2020). O los títulos del perfil de cada uno: “Jorge Marcos en ascenso” y “Alegre dama” (Arestuche, 2020). Al adentrar en el perfil de la «dama», es visible el lenguaje coloquial y el empleo de metáforas como: «por su perenne sonrisa, cualquiera pudiera deducir que Leancy Beatriz anda siempre presta a doblegar a su rival, tablero de por medio» (Arestuche, 2020). Las normatividades dominantes: la delicadeza, la dulzura y la belleza en la mujer, alimentada además por el acompañamiento fotográfico a medio cuerpo que la coloca, incluso, por delante de su compañero de equipo de color negro.

Estereotipos

Los estereotipos son ideas y mitos compartidos sobre los cuerpos sexuados, categorías, paquete denso de relaciones entre aspectos. Los agentes del discurso generan nuevos estereotipos en función de las normatividades o refuerzan los ya existentes (Manzano, 2005). Son esquemas con un origen histórico concreto, que se derivan de predisposiciones personales durante la socialización.

Sobre el análisis del mismo trabajo periodístico, el estereotipo más fuerte fue el del «bello sexo», con toda la carga cultural que esta expresión deja caer sobre el ser mujer.

Elementos del lenguaje

La selección del vocabulario enfatiza o diluye la carga del mensaje. Como plantea Van Dijk (1983) el análisis de los «detalles» narrativos, estilísticos, retóricos, lingüísticos u otros, no resulta objetivo exclusivo de lingüistas, sino una perspectiva de interés para toda disciplina que se cuestione «las diversas propiedades de la producción de la noticia, de los valores e ideologías de los periodistas y de los periódicos, y, especialmente, de la manera como los lectores entenderán, memorizarán y usarán la información de la noticia» (s. p.) para organizar sus conocimientos y experiencia de vida. Uno de los medios de hacer existir las relaciones de poder, es por los efectos de la palabra (Foucault, s. a.). La utilización sexista del lenguaje se soporta en metáforas, eufemismos, frases, algunas de las cuales tienen un origen histórico.

Ejemplo de ello lo constituye el modo en que se empleó el término «vulnerables» para hacer referencia a los más desfavorecidos con la aplicación de la Tarea Ordenamiento Monetario y Cambiario, quienes no recibieron una compensación monetaria a la altura del aumento salarial o quienes pasaron a ser evaluados por seguridad social en medio de la subida de los precios de productos de primera necesidad. Términos como este obvian la variación sexual y la división social del trabajo en un contexto donde es necesario tipificar con más fuerza las variaciones para el reconocimiento de los diferentes grupos sociales. Actualmente en la Isla las mujeres que siempre se desempeñaron en el plano doméstico, o emigraron del espacio público a este para dedicarse a tareas de reproducción y cuidado, engrosan parte de dicho eslabón.

En una nota publicada en Granma, bajo el título “Diputados comprueban atención a personas vulnerables”, se abordan las acciones de monitoreo de la Comisión de Atención a la Niñez, la Juventud y la Igualdad de Derechos de la Mujer de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Según el trabajo, «salió a relucir que muchas veces las evaluaciones realizadas se apegan estrictamente a las normas jurídicas y no tienen en cuenta otros factores de carácter más subjetivos que, indiscutiblemente, tienen peso en un programa tan sensible» (Del Sol, 2021, s. p.).

¿Qué se esconde detrás del término «vulnerables»? Los objetivos impulsados por cualquier sistema están enfocados en el mantenimiento de los privilegios y la acumulación de sus beneficios. En el caso del patriarcado, una condición indispensable para sobrevivir resulta mantener el significado social de aquello que se entiende por «producción» que, según el Glosario de Género y Desarrollo (IPS, 2010), es:

La creación o manufactura de bienes y servicios destinados a la venta o el autoconsumo, que genera compensaciones, beneficios, privilegios o poder derivados de la acción de las personas al emplear recursos propios o contratados, se suelen distinguir de las actividades reproductivas o de mantenimiento de los recursos humanos, que se realizan con fines de reproducción y cuidado del hogar, sus integrantes y la comunidad en general […] (pp. 58-59)

Como se puede observar, la prestación de servicios para uno mismo y para los demás integrantes del hogar no está incluida, no es contabilizada por el sistema de cuentas nacionales, sino que aparece asociada a la «naturaleza femenina». El encubrimiento de los problemas sociales por el discurso sirve para librar al sujeto receptor de la responsabilidad de actuar y pensar. De acuerdo con Zizek (2003), esto se debe a la textura operativa de presuposiciones histórico-discursivas que definen el contexto para la acción del sujeto y su significado.

CONCLUSIONES

Es preciso dimensionalizar el análisis del tratamiento comunicativo de forma tal que desmonte la visión del mundo presente en el acontecimiento noticia. El estudio del contexto sociohistórico permite comprender la forma subyacente y declarada de la política editorial, y las formas de generar posicionamiento ante situaciones específicas. Los liderazgos de opinión estructuran los criterios de los restantes actores comunicantes, y proponen valores y actitudes de rechazo o afirmación. Los géneros periodísticos son muestra de las jerarquías y asimetrías dentro de la prensa. Las líneas temáticas principales invisibilizan las facultades de las mujeres, mientras se apoyan en fuentes, normatividades, roles y estereotipos que alimentan un tratamiento desigual. La información encubre relaciones sociales y, por tanto, las principales desventajas de las mujeres en la sociedad, mediante la legitimación, la disimulación, la fragmentación y la reificación de un estado de cuestiones normativo. Los recursos lingüísticos enfatizan situaciones como eslabones inseparables del tratamiento de una información que reproduce, naturaliza y propone interacciones entre los sujetos en estados de inequidad