Introducción

El desarrollo económico constituye una meta para cualquier individuo, organización, país o región del mundo, debido a que garantiza la base material del desarrollo de la sociedad en sus múltiples dimensiones (social, cultural, política, medio ambiental), siempre que se dirija a un desarrollo sostenible y con equidad. El desarrollo económico y social no dependen solamente del potencial de un país para generar y adquirir conocimiento, sino también de su capacidad para utilizarlo y con ello introducir transformaciones en las actividades productivas. Es entonces, donde la innovación juega un papel fundamental. No obstante, en un principio, la innovación no era reconocida como un factor dinamizador de las economías y sociedades, siendo autores como Schumpeter en el siglo XX quienes introdujeron esta concepción.

Según la Teoría del Desarrollo Económico propuesta por Schumpeter (1978) existen los factores materiales o productivos (medios de producción producidos, recursos naturales, y el trabajo en sí mismo) los que denominó "componentes del crecimiento económico" porque generan un cambio gradual en el sistema productivo. Definió otros dos elementos cuyo impacto es más dinámico y transformador, y los llamó "factores o fuerzas del desenvolvimiento económico o evolución económica" (Schumpeter, 1978). Estos factores son: cambios en la tecnología e innovación; y cambios en los aspectos socioculturales. Para dicho autor, sin dejar de reconocer la importancia de la sociedad, son la tecnología e innovación los aspectos fundamentales generadores del desarrollo económico en el sistema capitalista. Sin embargo, se debe encontrar una relación adecuada entre innovación, desarrollo económico y desarrollo social para que la sociedad en su conjunto se beneficie.

La importancia y el papel de la innovación en el desarrollo de los países no es exclusiva de este siglo. Se han producido seis Revoluciones Tecnológicas hasta la fecha, siempre en un país o países capitalistas desarrollados (Pérez, 2010) y hasta la actualidad dicho comportamiento se mantiene, siendo estos los principales impulsores de la innovación. Por otra parte, la globalización ha generado una mayor competitividad en los mercados internacionales, exigiendo cada vez más que la principal estrategia de las empresas sea la diferenciación a partir del desarrollo de productos con un alto valor agregado y eso solo se logra con la innovación.

A pesar de esto, la globalización ha conducido a que las tecnologías no sean libres para quien quiera replicarlas. Esto significa que quien las desarrolla, las protege desde el punto de vista legal y, por ende, tiene el derecho de exigir un pago por esta. En otro orden, cada vez se hace más necesario contar con financiamiento para poder generar tecnologías altamente competitivas.

Es decir, quien tenga acceso al capital podrá proteger su tecnología y obtener grandes ganancias por ello. El problema fundamental radica en que, de esta forma, se demuestra el primer rasgo del capitalismo, la concentración y centralización de la riqueza, aumentándose, cada vez más, la brecha entre los países desarrollados y los subdesarrollados.

La Teoría del Desarrollado desigual propuesta por Amin (1978), plantea que el mundo se divide en países centrales y países periféricos a la hora de analizar el sistema de producción capitalista. Los países periféricos están sometidos, en el modo capitalista, a la funcionalidad de los países centrales. El modo de producción capitalista constituye un sistema mundial, en que todas las formaciones (centrales y periféricas) están ordenadas en un único sistema organizado y jerarquizado. Esto implica que "se anula el impacto de la industrialización en las periferias, devalúa su trabajo productivo y sobrevalora el supuesto valor agregado derivado de las actividades de los nuevos monopolios de los que se beneficia el centro" (Amin, 1978). Sustenta el análisis de las revoluciones industriales o tecnológicas realizado por Pérez (2010), donde muestra que los países subdesarrollados, capitalistas o no, se encuentran notablemente atrasados en relación con los desarrollados en materia de tecnología e innovación.

Es una realidad indiscutible que, existen diferencias significativas entre las economías de las regiones más atrasadas del mundo, como es el caso de América Latina y el Caribe (ALC) (CEPAL, 2021). Existen países con numerosos y valiosos recursos naturales, otros han apostado por invertir en las actividades de ciencia, tecnología e innovación, es decir, en el conocimiento. Algunos cuentan con una sociedad con mayor nivel académico y han explotado esos recursos hasta posicionarse entre los primeros países a nivel mundial. Pero, existen países con significativas desventajas para alcanzar ese desarrollo en todos los sectores, cuyo camino se torna más largo y tortuoso.

En los países de América Latina donde la pobreza y la desigualdad se han recrudecido significativamente en el último quinquenio, sobre todo a partir de la pandemia de Covid-19, es fundamental que los gobiernos generen políticas encaminadas a un desarrollo integral basado en la innovación.

Uno de los países de la región latinoamericana y caribeña que se encuentra trabajando para lograr el desarrollo económico y social, donde la innovación juega un papel fundamental, es Cuba. Este es un país que muestra importantes avances en la esfera social, la educación, la cultura y la salud, por lo que resulta urgente sostenerlos con el desarrollo económico mediante la transformación productiva y la inserción internacional, como macroprograma aprobado para la estrategia de desarrollo socioeconómico hasta el 2030.

La nación cubana a partir del año 2011, con la realización del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), comenzó el proceso de actualización de su modelo económico, político y social definiendo una serie de lineamientos dentro de los cuales se incluye a la innovación, siendo señalados en su VII Congreso los principales problemas relacionados con su implementación, como son: falta de integralidad en la política, barreras burocráticas, insuficiente participación de otros actores sociales, falta de sistematicidad en la realización práctica de las acciones propuestas, entre otros. Teniendo en cuenta estos planteamientos, se plantea como objetivo del artículo: analizar el papel de la innovación en el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe, profundizando en el caso de Cuba.

Para darle respuesta al objetivo trazado, el artículo se estructura de la siguiente manera: primero, se presentan los métodos y materiales de la investigación, después se aborda la relación entre la innovación y el desarrollo económico y social, en particular sobre la región de ALC a partir de los indicadores de insumos y resultados más empleados en la estimación de las capacidades en materia de ciencia, tecnología e innovación de la región de América Latina y el Caribe. Por último, se presentan los resultados de dichos indicadores alcanzados por Cuba en materia de innovación relacionándolos con la política y el marco regulatorio vigente.

Materiales y métodos

La investigación siguió una metodología cualitativa, basada en la revisión documental. Fueron aplicados los métodos de análisis-síntesis y el histórico-lógico para abordar la relación entre innovación-desarrollo económico y social particularizando en la región de ALC a partir de los indicadores de insumos y resultados más empleados en la estimación de las capacidades en materia de ciencia, tecnología e innovación de la región de América Latina y el Caribe, así como para el análisis de los resultados de dichos indicadores alcanzados por Cuba en materia de innovación relacionándolos con la política y el marco regulatorio vigente.

El análisis se estructuró en dos partes, en una primera parte se analizó la relación entre la innovación y el desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe utilizando los indicadores de innovación. En una segunda parte, se abordó el caso de Cuba, con el empleo de los mismos indicadores de innovación de la primera parte y relacionándolos con la Política de ciencia, tecnología e innovación y el marco regulatorio vigente.

Para la obtención de los datos e indicadores de innovación y desarrollo económico y social de América Latina y el Cariba y de Cuba, se estudiaron publicaciones de instituciones nacionales e internacionales como: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); el World Intellectual Property Organization (WIPO); la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología -Iberoamericana e Interamericana- (RICYT) y la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). Para identificar los documentos rectores de la Política de innovación en Cuba y su marco regulatorio se realizó una búsqueda de las principales instituciones y/o publicaciones vinculadas a la política de innovación en Cuba, estas son: la Asamblea Nacional del Poder Popular; el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA); el Partido Comunista de Cuba y la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Constituyendo el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros y el CITMA los principales emisores de disposiciones legales para fortalecer el marco regulatorio y la política de innovación en el país.

Son categorías principales de la investigación los términos: Innovación, desarrollo económico y social e indicadores de innovación. Después de realizar un primer análisis del contenido, se incluyó la categoría "ciencia, tecnología e innovación" porque en la concepción de la política cubana estos tres conceptos van de la mano. Asimismo, se hizo una revisión documental de publicaciones científicas sobre Cuba utilizando las categorías antes mencionadas.

Los documentos rectores estudiados que contienen la política de innovación fueron: la Conceptualización del Modelo Económico y Social cubano de Desarrollo Socialista; el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDES) hasta 2030: Propuesta de visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos y los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. En el artículo, son analizados cada uno de estos documentos sobre la base de las categorías definidas anteriormente y, se hizo una vinculación entre la política y las normativas vigentes para evidenciar cómo se ha materializado la misma. Igualmente, se analizaron los resultados alcanzados por Cuba en materia de innovación a partir de la información brindada por la Oficina Nacional de Estadística e Información.

La innovación en América Latina y el Caribe: política y principales indicadores

Existe un marcado distanciamiento en materia de innovación entre las regiones a nivel mundial, especialmente ALC y África. Exceptuando Asia y África, el resto de las regiones disminuyó su nivel de inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) en el año 2019 en comparación con el 2010. En el caso de ALC, la inversión en I+D representó el 2,6% del total, y en términos relativos al Producto Interno Bruto (PIB) la inversión llegó solamente al 0,56%, mientras que Asia aumentó su inversión hasta representar el 43,4% a nivel mundial (CEPAL, 2021, p. 19). El nivel de inversión en ALC induce a pensar que existe un alto grado de dependencia externa en materia de ciencia, tecnología e innovación, dado que la región se centra, fundamentalmente, en la exportación de commodities.

"En las dos últimas décadas, el 76% del crecimiento medio del PIB alcanzado en ALC se generó por medio de la acumulación de empleo y solo el 24% por el aumento de la productividad laboral" (OECD, 2021, p. 21). Lo anterior, se puede explicar por el nivel de inversión en I+D en la región en comparación con otras regiones. Es importante señalar que dicha inversión está concentrada en Brasil, México, y Argentina quienes representan el 88% de la inversión regional, mientras que el resto de los países de América Latina y el Caribe acumulan el 12%, significando que la brecha intrarregional en materia de innovación se hace más significativa (RICYT, 2021, p. 18).

Para la CEPAL (2021) la evolución del gasto en I+D términos absolutos entre 2011 y 2019 no fue homogénea en la región, resaltando a Cuba, Perú y El Salvador como los países que aumentaron de forma constante su inversión hasta duplicarla.

Otro elemento diferenciador entre la región de ALC y el resto, lo constituye la distribución del financiamiento en I+D por sectores. El mayor peso del financiamiento recae en el gobierno con un 57% y en un segundo lugar en las empresas con un 37%, mientras que en China las empresas financian casi el 80% del gasto en I+D, y en los Estados Unidos, la Unión Europea y los países de la OCDE, este indicador supera el 60% (CEPAL, 2021, p. 20) y el RICYT (2021), sector donde se ejecuta la mayor parte del financiamiento destinado a la I+D es el de Educación Superior con un 42%, siendo el gobierno su principal fuente.

En tanto, la inversión extranjera sigue siendo insuficiente como fuente de financiamiento para la I+D en la región llegando a representar solamente el 1% de la inversión total en I+D de la región. Estas cifras evidencian la necesidad de dinamizar su sector productivo, logrando que las empresas ocupen un mayor espacio dentro del ecosistema de innovación.

A pesar del avance en materia de ciencia, tecnología e innovación que muestran países como Chile, México, Brasil o Argentina, se mantiene latente en la región el paradigma de que la ciencia y la tecnología es cuestión de las universidades, mientras que la innovación es de las empresas. Esto ha traído como consecuencias: "proyectos con escaso financiamiento, bajo impacto socioeconómico y limitada llegada al mercado; gran dispersión de proyectos, lo que atenta contra la creación de capacidades intensivas en innovación; priorización de proyectos de corto plazo, condicionados por los ciclos políticos, que no abordan áreas temáticas estratégicas; y capacidades locales débiles para abordar los desafíos prioritarios" (CEPAL, 2021, p. 13).

Por tanto, lograr alianzas y encadenamientos productivos entre los diferentes actores de la economía, donde la academia contribuya con productos de alto valor agregado a través de los diferentes mecanismos de transferencia tecnológica permitirá avanzar en el camino de la independencia tecnológica de la región, siendo este un reto pendiente para la mayoría de los países de ALC.

En el 2018, la región financiaba fundamentalmente la investigación básica, mientras que en el resto de las regiones predominaba el desarrollo experimental, siendo México y Argentina los que más invirtieron en este tipo de investigación. Este es otro comportamiento que se debe modificar para poder potenciar la innovación en la región.

Otro ejemplo de las diferencias en materia de innovación a lo interno de la región latinoamericana y caribeña lo ofrece el Global Innovation Index (GII). Según WIPO (2021), son Chile, México y Costa Rica los países de la región de ALC que ocupan el Top Three innovation economies.

El ranking desarrollado por WIPO (2021) no incluye a todos los países de ALC, por lo que no es posible conocer el desarrollo real en materia de innovación de la región o de cada país de manera individual, en particular Cuba, pero sí se puede ver las distancias entre los países analizados. Se debe destacar a Brasil como el país de la región que destina el mayor porcentaje de su PIB a la I+D, pero no es el primero en el GII 2021, este puesto lo ocupa Chile. El esfuerzo de los países por mantener los niveles de inversión en innovación ha sido significativo, pero han ido disminuyendo.

A partir del año 2019, con la pandemia generada por la Covid-19, la situación económica, política, y social en la región se ha deteriorado significativamente, y por ende los recursos para financiar la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+i), incluido el fortalecimiento de la institucionalidad. Según CEPAL (2021), sólo en 13 de los 21 países estudiados existe un ministerio, un organismo con rango ministerial o un órgano a cargo de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, formando Cuba parte de este grupo.

El PIB de ALC se contrajo un 6,8% (CEPAL, 2021, p. 9), generando efectos económicos y sociales devastadores para las economías más pequeñas, aumentando el índice de pobreza y el desempleo en todos los países de la región. "Se estima que en 2020 la tasa de pobreza extrema subió más de un punto porcentual, hasta alcanzar el 12,5% de la población, y que la tasa de pobreza subió tres puntos porcentuales, hasta alcanzar el 33,7%" (OECD, 2021, p. 15), pero por el momento es imposible determinar el efecto real de la pandemia en la economía regional y por países, los datos disponibles para el análisis son del año 2019 y los que se ofrecen del 2020 se basan en estimaciones.

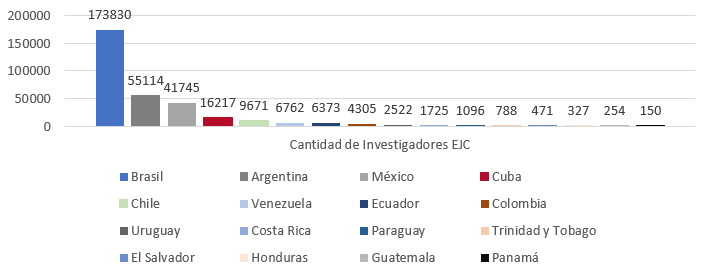

Otro elemento comparativo lo constituye el número de investigadores dedicados a la actividad de I+D. Según RICYT (2021), fueron Asia, África y ALC las regiones que mostraron un crecimiento en el número de investigadores. En el período 2010-2019 ALC pasó de un 3,5% a un 4% del total de investigadores a nivel mundial. En el gráfico 1 se muestra la cantidad de investigadores en Equivalencia a Jornada Completa (EJC) en algunos países de ALC.

Fuente: Adaptado de RICYT (2021), ONEI (2021)

Fuente: Adaptado de RICYT (2021), ONEI (2021)Gráf. 1 Cantidad de investigadores en Equivalencia a Jornada Completa por países en ALC, año 2019

"La cantidad de investigadores EJC en Iberoamérica ha experimentado un crecimiento del 37% entre 2010 y 2019, pasando de 422676 a 580072" (RICYT, 2021, p. 12), y como se observa en el gráfico 1, Cuba se encontraba en el 2019 entre los cinco países con mayor número de investigadores EJC. A pesar del incremento de investigadores EJC, sigue siendo significativa la distancia entre ALC y el resto de las regiones del mundo, incluso a lo interno de la región. Más allá de la cantidad de habitantes por país, es una realidad que existe mucho trabajo por realizar para aumentar estas cifras.

Fomentar la incorporación de profesionales a las actividades de I+D+i, así como aumentar el número de graduados en carreras afines y reducir la migración de profesionales a otros sectores o países son objetivos primordiales para ALC si se quiere mejorar la capacidad innovadora y los encadenamientos productivos, donde la innovación es el centro del ecosistema de manera sostenida en el tiempo lo que tributaría al desarrollo de cada país.

La pandemia de Covid-19 ha puesto en evidencia la falta de profesionales en reglones tan importantes como la salud, la biotecnología y la farmacéutica, por mencionar aquellos relacionados directamente a la enfermedad. Esto ha generado el colapso de la mayoría de las economías de ALC, principalmente del sector de la salud. Igualmente, ha afecta significativamente a otros sectores como: educación, agricultura, energético, entre otros. Uno de los problemas de ALC, agravados por el SARS-CoV-2, radica en la necesidad de trazar políticas públicas que vinculen la actividad de I+D+i de forma integral en todos los sectores de la economía para enfrentar las futuras crisis, sanitarias o no, de forma proactiva (CEPAL, 2021).

Debe señalarse que, en el caso de las patentes, ALC ha disminuido este indicador de "un 2,8% en 2010 a un 1,6% en 2020" a nivel mundial (CEPAL, 2021, p. 27), dominando las solicitudes extranjeras sobre las regionales, llegando a alcanzar valores del 92% en el 2019 como es el caso de México. Este comportamiento, refuerza el planteamiento de que los países desarrollados continúan dominando la producción de tecnologías patentables a nivel mundial, destacándose Estados Unidos como el principal solicitante no residente.

A pesar del esfuerzo realizado por la región para aumentar los resultados en materia de ciencia, tecnología e innovación, existen un grupo de elementos que continúan incidiendo de forma negativa en su desenvolvimiento, presentes mucho antes de la pandemia.

Por ejemplo, la falta de continuidad y coherencia de la Política de ciencia, tecnología e innovación debido al cambio de los gobiernos, así como la ausencia de documentos formales que definan la política a seguir y diferencias entre los países en cuanto a la institucionalidad encargada de guiar y controlar esta actividad. Por otra parte, en ALC se necesita "orientar los apoyos públicos en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación (o, al menos, una parte de ellos) hacia áreas del conocimiento relacionadas con los principales desafíos que enfrenta cada país" (CEPAL, 2021, p. 32), y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituye una guía en este sentido.

La innovación en Cuba: política, marco regulatorio y principales indicadores

Luego del análisis realizado sobre ALC, se procedió al estudio de la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación, el marco regulatorio y los principales indicadores sobre la actividad de innovación en Cuba. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

A diferencia de la mayoría de los países de la región de ALC, en Cuba desde 1959, se prioriza dentro de su política el desarrollo social, vinculando este al desarrollo económico y poniéndolo en un nivel superior dentro del desarrollo mismo. Posteriormente, se vinculan estos conceptos a la ciencia, la tecnología y la innovación como una vía fundamental para alcanzar el desarrollo. No obstante, hasta la fecha se han tenido que enfrentar numerosos obstáculos que han afectado el desarrollo del país en todos los sentidos, entre los que se encuentran: el recrudecimiento sostenido del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos; el derrumbe del campo socialista en la década de los 90 y sus consecuencias para la economía nacional; la crisis económica mundial de 2008; y, la más reciente, la pandemia de Covid-19.

Un efecto claro de la pandemia y del recrudecimiento del bloqueo, ha sido el decrecimiento del PIB a partir del 2019, alcanzando una tasa del -10,9% en el 2020 según ONEI (2021), mayor a la contracción del PIB de ALC. En el caso específico de la actividad de ciencia e innovación tecnológica se muestra un crecimiento de 0,3% en el 2020, siendo una de las tres actividades económicas que crecieron de un año a otro. Inversamente del decrecimiento del PIB y de la situación generada por la Covid-19, la tasa de desempleo en Cuba para el año 2019 era la menor de la región, pasando de 1,2% a 1,4% en el 2020, aumento no significativo si se consideran los valores alcanzados y estimados para ALC.

La crisis generada por la pandemia, unida al recrudecimiento del bloqueo y a los efectos no deseados del reordenamiento económico, provocaron estragos en todos los sectores de la economía, siendo más significativos en los sectores de la salud, social y económico. El gobierno enfocó sus recursos en estas tres esferas para evitar el colapso del país. Se tomaron un grupo de medidas dirigidas a preservar la salud de la población, así como los servicios sociales más importantes para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad, y evitar un mayor desabastecimiento en todas las redes comerciales del país.

Un reflejo claro del papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en Cuba durante la pandemia es el haberse convertido en uno de los pocos países de la región en contar con vacunas propias contra el Covid-19 y en ser uno de los países con el mayor por ciento de la población vacunada. Dos de las razones de este logro lo constituyen el desarrollo de su industria biotecnológica y el nivel de preparación de los profesionales del sector con que cuenta el país. Según ONEI (2021), en el año 2020 se contaba con un total de 89391 trabajadores físicos en la actividad de ciencia, tecnología e innovación (CTI), de ellos 52646 con nivel superior mostrando un decrecimiento de esta cifra respecto al año anterior. Al mismo tiempo, de los profesionales con nivel superior, 1120 eran especialistas en tecnologías de avanzadas con la máxima categoría y 15796 investigadores EJC.

Otra razón fundamental ha sido la importancia que la ha dado el gobierno a la vinculación con la ciencia, la tecnología y la innovación involucrando a los científicos cubanos más importantes en el proceso de toma de decisiones para enfrentar la crisis, fruto de un cambio de enfoque en el tipo de gestión que debía implementar el gobierno. Este nuevo enfoque impulsado por el Presidente de la República establece un modelo de gestión de gobierno orientado a la innovación que abarca todos los niveles de dirección y de la sociedad (Díaz-Canel Bermúdez & Delgado Fernández, 2021). Por lo demás, "la extensión a otros sectores de la economía del Sistema de Trabajo de Gobierno orientado a la Ciencia y la Innovación, ha incrementado la visibilidad de otros campos científicos como las ciencias agrícolas, ingeniería y tecnología, ciencias sociales y humanísticas y ciencias naturales y exactas" (Rodríguez Batista & Núñez Jover, 2021, p. 10).

El gobierno cubano ha implementado políticas dirigidas al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación con alcance nacional desde 1959. Fue Fidel Castro Ruz en 1993, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros en ese entonces, quien definió que el futuro de la nación cubana no estaba en la producción y exportación de commodities, sino en el desarrollo de una sociedad de hombres de ciencia y basada en el conocimiento. Como parte de la construcción de esta sociedad se crearon instituciones que siguiendo la propia evolución de las actividades de ciencia, tecnología e innovación conforman hoy el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (SCIT) cuya implementación comenzó en el año 1996 luego de la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en 1994.

Plantea Núñez Jover y Montalvo Arriete (2013, pp. 44-47), que los principales problemas que presentaban tanto la política como el SCIT en el período 1995-2010, eran: "débil interacción entre la I+D y la producción, e insuficiente demanda del sector empresarial al sector de investigaciones; insuficiente base jurídico-metodológica del SCIT; insuficientes recursos financieros en divisas; Insuficiencias en la información científico-técnica y limitaciones en el acceso a redes nacionales de información y a internet".

La actualización del Modelo económico, político y social cubano constituye un ejemplo de continuidad en la política gubernamental, reflejando la voluntad de alcanzar un desarrollo económico y social basado, precisamente, en la ciencia, la tecnología y la innovación. Desde el VI Congreso del PCC se han planteado retos importantes y se generaron grandes expectativas, aprobándose documentos rectores vinculados entre sí, para el desarrollo económico y social del país, los cuales fueron actualizados durante el VIII Congreso realizado en el año 2021, y contienen la política de innovación de la nación. Dicha Política de ciencia, tecnología e innovación está dirigida a eliminar las deficiencias heredadas de etapas anteriores y a dinamizar el papel de esta actividad en todos los niveles organizativos y renglones de la economía.

Una de las transformaciones más importantes que se produjo a raíz de la actualización del Modelo económico, político y social cubano de desarrollo socialista (en lo adelante el Modelo), fue la necesidad de someter a referendo la Constitución de la República de Cuba aprobada por mayoría ciudadana en el año 2019, para contextualizar la carta magna ante las necesidades de un cambio que conduzca al desarrollo económico y social de la nación cubana.

La Constitución de 2019, en su Título II Fundamentos Económicos, artículo 21: "El Estado promueve el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación como elementos imprescindibles para el desarrollo económico y social. A su vez, implementa formas de organización, financiamiento y gestión de la actividad científica; propicia la introducción sistemática y acelerada de sus resultados en los procesos productivos y de servicios, mediante el marco institucional y regulatorio correspondiente" (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2019, p. 75).

Por tanto, siendo la Constitución la ley suprema del país, el gobierno está obligado o compulsado a generar cambios en la política y el marco legal vigente relacionado directa o indirectamente con la actividad de ciencia, tecnología e innovación que implique un freno para el desarrollo económico y social, limitante señalada en Núñez Jover y Montalvo Arriete (2013). En los tres documentos rectores analizados, en específico los aprobados a partir del VII Congreso del PCC, se establece la importancia de la innovación para el desarrollo económico y social de la nación.

En el caso del Modelo se define en el Capítulo III que: "En la planificación del desarrollo económico y social son situados en un primer plano la formación, calificación y gestión integral del potencial humano, así como el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en todas las instancias, con una visión que asegura a corto y mediano plazos el cumplimiento de los objetivos estratégicos" (PCC, 2021, p. 37).

Por su parte, el PNDES plantea que es necesario "perfeccionar y potenciar el marco institucional en el que se desarrolla la ciencia, la tecnología, la innovación y la racionalización, así como generar un ambiente donde los sistemas de innovación desempeñen un papel clave para elevar el impacto del conocimiento y la calificación en el desarrollo económico y social del país con un mejor reconocimiento moral, social, material y científico del potencial humano" (PCC, 2017, p. 19).

Por último, en el caso de los Lineamientos, desde el VI Congreso del PCC se han aprobado los lineamientos para tres períodos: 2011-2016; 2016-2021; y 2021-2026. Estos constituyen una guía en la búsqueda de soluciones a corto, mediano y largo plazo de los problemas que afectan al país. De un período a otro, se han modificado, suprimido o adicionado lineamientos. En el documento correspondiente al período 2021-2026 se pueden encontrar 15 lineamientos relacionados con la Política de Ciencia, Tecnología, Innovación y Medio ambiente contenidos en el Capítulo V.

Como parte de la actualización del modelo, un paso fundamental fue ampliar la tipología de las formas de propiedad y gestión, reconocerlos como actores económicos interactuando con su entorno en similares condiciones. Otro paso importante fue potenciar el surgimiento de "organizaciones empresariales o presupuestadas encargadas de actividades científicas que garantizan la combinación de la investigación y la innovación tecnológica, el incremento rápido, eficiente y eficaz de nuevos productos y servicios, con estándares de calidad reconocidos y una efectiva gestión de comercialización interna y externa" (PCC, 2021, p. 25).

El objetivo, o más bien el reto, que impone la política es impulsar la creación de organizaciones con un marcado enfoque hacia la innovación, hacerlas sostenibles, respetuosas con el medioambiente y, a la vez, capaces de generar un efecto derrame hacia otros sectores ayudando al desarrollo de estos, con sus resultados científicos y tecnológicos estando acorde con las propuestas de CEPAL (2021) y los ODS. Así, el PNDES reconoce dentro del tercer objetivo general del eje estratégico Potencial humano, ciencia, tecnología e innovación, la necesidad de generar tecnologías propias para alcanzar la soberanía tecnológica, elemento indispensable para avanzar como país en busca del desarrollo según Amin (1978).

La actualización de la política busca una mayor cohesión del SCIT, a partir de la aplicación de normativas que propicien el cumplimiento de dichos objetivos, que establezcan los límites, los responsables, y no entorpezcan la ejecución de cada uno de ellos, así como de una entidad que guíe y controle su implementación. Esta situación se diferencia al escenario existente en la mayoría de los países de la región de ALC según (CEPAL, 2021).

Para Díaz Fernández (2019), a pesar de las políticas trazadas, no se cuenta con una estrategia de desarrollo basada en la innovación y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 no llega a suplir esta necesidad porque la agrupa con el potencial humano, la ciencia y la tecnología. La innovación debe ser abordada con un enfoque integrador, sistémico y transversal, principios que se han tenido en cuenta en la concepción del nuevo modelo de gestión de gobierno (Díaz-Canel Bermúdez & Delgado Fernández, 2021).

A partir de la celebración del VI Congreso del PCC se pusieron en vigor un grupo de disposiciones jurídicas que responden a lo establecido en el lineamiento 130, y, luego de la actualización de los lineamientos en el VII Congreso del PCC, en el 99, así como en el artículo 21 de la Constitución antes citado. La mayoría de estas disposiciones van dirigidas a la organización, definición y control de las entidades y el personal investigador que conforman el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, actualizando las ya existentes y/o aprobando nuevas.

La norma jurídica de mayor peso conceptual aprobada es el Decreto-Ley 7/2020 del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (Rodríguez Batista & Núñez Jover, 2021, p. 8) con su correspondiente reglamento contenido en el Decreto 40/2021. En el artículo 2, inciso a, se define que el SCIT está dirigido a "incrementar el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación, al desarrollo económico, social y medioambiental, mediante la integración entre sus componentes y los requerimientos de la sociedad" (pág. 2604). Para Rodríguez Batista y Núñez Jover (2021, p. 10) el principal aporte de la norma es "incluir por vez primera la definición del SCTI en las condiciones cubanas, reconociendo los actores sociales que se relacionan con la actividad de CTI, sus interacciones, la base jurídico-metodológica correspondiente, así como su expresión en los niveles nacional, sectorial y territorial".

Otras normativas a destacar son el Acuerdo 156/2021 en el que se aprobó la creación del Consejo Nacional de Innovación, el cual consta de un reglamento dictado a través del Decreto Presidencial 262/2021 publicado en la Gaceta Oficial No. 44 Extraordinaria de 28 de mayo de 2021 y el Decreto-Ley 28/2021 De los Consejos Técnicos Asesores. Dictado por el Consejo de Estado publicado en la Gaceta Oficial No. 24 Ordinaria de 5 de marzo de 2021. Estos son espacios de concertación sobre políticas de ciencia, tecnología e innovación que abarcan todos los niveles de dirección y organizacionales, tributando desde su nivel de acción al desarrollo de esta actividad. Estos, constituyen otro paso para el fortalecimiento y consolidación del SCIT, lo que también tributa a la concepción de la política de innovación a nivel nacional en un futuro no muy lejano.

La implicación de la máxima dirección del país en todas las decisiones relacionadas con la actividad de ciencia, tecnología e innovación facilitan el camino para alcanzar el desarrollo económico y social tan necesarios para la nación cubana.

Como parte del proceso de fortalecimiento del SCIT, se aprueban otras normas jurídicas que rompen con "el profundo paradigma que limitaba -sin norma explicita que lo impidiese- la participación de una Unidad Presupuestada, en particular una Universidad, como accionista en una Sociedad Mercantil, lo cual crea mejores condiciones para un avance más efectivo en la interacción Universidad-Empresa" (Rodríguez Batista & Núñez Jover, 2021, p. 11).

Ejemplo de ello son el Decreto No. 363/2019 De los parques científicos y tecnológicos y de las empresas de ciencia y tecnología que funcionan como interface entre las universidades y entidades de ciencia, tecnología e innovación con las entidades productivas y de servicios aprobado por el Consejo de Ministros publicado en Gaceta Oficial No. 86 Ordinaria de 8 de noviembre de 2019 y el Decreto 2/2020 De las Empresas de Alta Tecnología publicado en la Gaceta Oficial No. 16 Ordinaria de 26 de febrero de 2020.

Estas normativas se amparan en el Decreto-Ley 323 De las Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación, publicado en la Gaceta Oficial No. 37 Extraordinaria de 29 de agosto de 2014 dictada por el Consejo de Estado. Así, en la misma gaceta se publicaron dos resoluciones dictadas por el CITMA que modifican a las vigentes, resultado de la aprobación del Decreto 363/2019. Estas son: la Resolución 286/2019 "Reglamento para la organización y funcionamiento del registro nacional de entidades de ciencia, tecnología e innovación" que deroga la Resolución 164/2014; y la Resolución 287/2019 "Reglamento para el sistema de programas y proyectos de Ciencia, tecnología e innovación" que deroga la Resolución 15/2010 y la Resolución 44/2012.

El Decreto 363/2019 constituye un paso importante en la actualización del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación y de sus estructuras, porque permite la incorporación de organizaciones cuya función principal es potenciar la ciencia, la tecnología y la innovación, como pueden ser los Parques Científicos y Tecnológicos (PCT) y las incubadoras de empresas, las cuales no habían sido reconocidas antes en ninguna normativa. Este documento define las áreas funcionales base de los parques, definiendo dos: áreas de innovación; y las incubadoras de empresas.

Sin embargo, en todo el documento sólo se hace referencia a las incubadoras en una ocasión y a la incubación en dos, siempre vinculadas a los PCT, y no se identifican ni se conceptualizan como un actor que puede funcionar de forma independiente a los PCT, aspecto que puede frenar el desarrollo de proyectos en aquellas universidades que no cuenten con las condiciones para crear uno. Otra figura dentro de la norma son las empresas de interface, que por su concepto vienen a sustituir a las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación, ente que figuraba como parte de la estructura de algunas universidades cubanas como la Universidad de La Habana, dotándolas finalmente de una personalidad jurídica y de funciones propiamente empresariales.

Constituyen resultados directos de la puesta en vigor del Decreto 363/2019 la aprobación de: dos PCT (Parque Científico Tecnológico de La Habana y el Parque Científico-Tecnológico de Matanzas S.A.); cuatro empresas de interface vinculadas a universidades; y la Fundación Universitaria de Innovación y Desarrollo de la Universidad de La Habana. En contraste, el país posee más de 50 universidades, es decir existe potencial por explotar para crear nuevas entidades que fomenten la innovación y la vinculación universidad-empresa. Un aspecto importante de la regulación es que abre la puerta para la creación de empresas de base tecnológicas o spin-off universitarias como otro mecanismo de transferencia de tecnología de las universidades, quedando vacíos legales y metodológicos por solucionar que reclaman regulaciones propias dada las complejidades que encierran este tipo de organizaciones, en particular los fondos de financiamiento.

Teniendo en cuenta que la normativa ofrece más ventajas que desventajas, es fundamental que las universidades de conjunto con el CITMA y los patrocinadores, antes de definir el tipo de organización a utilizar para el fomento de la innovación, definan sus capacidades reales, sus recursos humanos y materiales, reales y potenciales para saber el tipo de innovación a fomentar. Se debe tener en cuenta que una organización puede ser fuerte innovando procesos o servicios, y no necesariamente en tecnología disruptiva, radical (Guerrero & Urbano, 2016).

Esta normativa tiene solamente dos años de puesta en vigor, y no se han podido encontrar investigaciones que aborden su efectividad en la práctica, ni el desempeño de estas nuevas organizaciones. A pesar de esto, se espera que tengan un impacto en el poder adquisitivo de los investigadores y que uno de sus efectos sea la disminución del éxodo de profesionales, principalmente de la educación superior, a otros sectores de la economía u otros países. Esto debe impulsar un aumento en la participación del sector empresarial en el financiamiento de la innovación; y reducir el peso que tiene hoy el estado como principal inversionista de la actividad de ciencia, tecnología e innovación. Conjuntamente, se definen como otras fuentes de financiamiento para las investigaciones a organizaciones extranjeras (gubernamentales, empresariales, académicas, organizaciones no gubernamentales, entre otros).

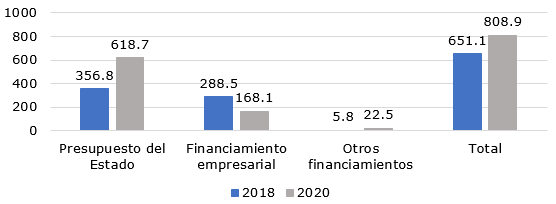

En el gráfico 2 se muestra el comportamiento de los gastos en actividades de ciencia y tecnología por fuente de financiamiento para los años 2018 y 2020.

Fuente: Adaptado de Anuario Estadístico de Cuba 2020. Ciencia y Tecnología (ONEI, 2021, p. 9)

Fuente: Adaptado de Anuario Estadístico de Cuba 2020. Ciencia y Tecnología (ONEI, 2021, p. 9) Gráf. 2 Gastos corrientes en actividades de ciencia y tecnología por fuente de financiamiento (millones de pesos)

El gráfico 2 muestra que, en lugar de disminuir, ocurrió un aumento significativo del presupuesto del estado dirigido a financiar la actividad de ciencia y tecnología, y la contracción de la participación del sistema empresarial, estando en consonancia con el comportamiento de este indicador en la región de ALC. Por su parte, la partida Otras fuentes creció más de dos veces en el 2020 respecto al 2018 y es aquí donde se engloban a las organizaciones extranjeras. El anuario no desglosa por tipo de fuente esta partida, por lo que no se puede definir la participación real de la inversión extranjera dentro del gasto corriente en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Se debe señalar como una de las posibles razones por las que se incrementó la participación del presupuesto del estado a la estrategia trazada por el país para el enfrentamiento a la Covid-19. La misma ha arrojado numerosos resultados científicos, entre los que se destacan la creación de cinco candidatos vacunales en tiempo récord, dos de ellas ya son vacunas, la producción nacional de respiradores artificiales, entre otros.

Los gastos totales en ciencia y tecnología alcanzaron la cifra de 969 millones de pesos en el año 2020, mostrando un incremento de 269,9 millones de pesos respecto al año anterior. Según ONEI (2021) este dinero se distribuye en: Investigación y desarrollo (556,5 millones de pesos); Innovación (38 millones de pesos); y Otras actividades científicas y tecnológicas (374,5 millones de pesos). La distribución del gasto por tipo de investigación sigue el mismo patrón que en ALC, siendo la investigación básica la de mayor peso. El Anuario Estadístico de Cuba en su edición 2021, por primera vez, ha desglosado a la actividad de innovación de la partida Otras actividades científicas y tecnológicas respondiendo al "nuevo Subsistema de Información Estadística Complementaria, aprobado en la Resolución No. 366/2020" (ONEI, 2021).

Es necesario señalar que este informe en su apartado introductorio del capítulo 16 Ciencia y Tecnología, donde se presentan las definiciones de los conceptos e indicadores no incluye el concepto de innovación, elemento importante para poder identificar qué contendría esta nueva partida.

Por último, se deben abordar algunos indicadores de resultados importantes a la hora de medir la capacidad de un país o región en materia de innovación relacionados con la generación de patentes y publicaciones. Cuba, al igual que la región de ALC, muestra un predominio de las solicitudes de no residentes, llegando a representar el 69,7% del total de las solicitudes en el año 2020 (ONEI, 2021). No obstante, la tasa de dependencia ha mostrado un decrecimiento continuo en los últimos cinco años, pasando de ser 5,09 en 2016 a 2,30 en el 2020. Debe señalarse que el anuario no hace una desagregación de los sectores, ni de las organizaciones nacionales que solicitan y se les conceden patentes, ni contempla la concesión y solicitudes de Cuba en otros países y regiones.

Algunos factores que pueden limitar esta actividad son: falta de financiamiento; insuficiente formación de especialistas en gestión de innovación, particularmente en el sector empresarial; insuficiente uso de la figura del gestor de ciencia, tecnología e innovación (Rodríguez Batista & Núñez Jover, 2021); disminución de los investigadores vinculados a la actividad de ciencia, tecnología e innovación; entre otros.

Otra normativa aprobada durante el período analizado y que está dirigida a mejorar la situación de los resultados de la actividad de ciencia, tecnología e innovación es la Resolución 287/2019. Esta es una norma que busca mejorar el sistema de programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación, la remuneración e incentivos por la participación en proyectos de ciencia, tecnología e innovación, y viabilizar el acceso a diferentes fuentes de financiamiento para la ejecución de estos. Sin embargo, los resultados que se obtengan dependerán de la gestión eficiente de los participantes en los proyectos, de su capacidad para establecer vínculos con diferentes organizaciones, nacionales y extranjeras, entre otras.

Teniendo en cuenta el análisis realizado se puede plantear que la innovación constituye un elemento indispensable para el desarrollo económico y social de un país o región, pero no suficiente. La región de América Latina y el Caribe, en especial países como Cuba con deformaciones estructurales en su economía y carencias de recursos naturales y financieros, está llamada a generar políticas que fomenten la innovación y fortalezcan la institucionalidad creada en todos los niveles y sectores, y a establecer alianzas entre los actores del ecosistema de innovación, ya sean nacionales, intrarregionales e interregionales.

En el caso de Cuba se aprecia la evolución de la Política de ciencia, tecnología e innovación, siendo esta formal, coherente y continua, donde el fortalecimiento de la institucionalidad ha sido el foco de atención de la mayoría de las regulaciones dictadas en la última década. El camino de la actualización de la política de ciencia, tecnología e innovación iniciado en el 2011 presenta todavía tareas pendientes, pero se han dado importantes avances que permiten pensar en la aprobación en un futuro no muy lejano de una política y normas específicas para consolidar un ecosistema nacional de innovación, y que identifique dentro de este la existencia de diversos ecosistemas como el ecosistema de emprendimiento universitario.

El comportamiento de los indicadores relacionados con la innovación, en específico la distribución del gasto total por fuente de financiamiento de la actividad de ciencia tecnología e innovación y las patentes solicitadas, es similar para Cuba y para el resto de ALC. La mayor parte de la inversión en I+D de la región se concentró en México, Chile, Brasil y Argentina, y el establecimiento de la institucionalidad a cargo de la actividad de ciencia, tecnología e innovación no ha tenido el mismo desarrollo e importancia para los países de la región.

En el caso particular de Cuba, debido a la situación de crisis generada por la Covid-19, el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, y la implementación del reordenamiento económico, se hace más urgente la ejecución exitosa de la Política de ciencia, tecnología e innovación. La política y las normas jurídicas cubanas en materia de innovación reconocen el vínculo entre esta y el desarrollo económico y social, constituyendo un factor fundamental la disposición del gobierno para propiciar la adopción de estrategias y mecanismos que fomenten y generen actividades de ciencia, tecnología e innovación en todos los niveles y sectores de la economía.

En los dos últimos años se han aprobado la mayor cantidad de medidas para fortalecer el SCIT cubano, incorporando y reconociendo actores como los PCT, estructuras utilizadas a nivel mundial por gobiernos, universidades y empresas desde hace varias décadas para fomentar y gestionar la innovación. Es importante hacer público los resultados de estos espacios y evaluar su desempeño, porque visibilizar las potencialidades de Cuba es otra vía para atraer potenciales socios comerciales.

En cada uno de los documentos rectores analizados se destaca la importancia del potencial humano como figura fundamental para alcanzar los objetivos trazados. Se han aprobado regulaciones dirigidas a aumentar los ingresos percibidos por la actividad de ciencia, tecnología e innovación que desarrollen los investigadores, así como a fomentar la formación dentro y fuera del territorio nacional, entre otros.

Sin embargo, el éxodo de profesionales hacia otros sectores y la emigración de profesionales, incluidos jóvenes recién graduados, son problemas que pueden afectar de forma negativa el funcionamiento del SCIT y el éxito de la política. Por eso, es necesario contar con un sistema de evaluación y control para las políticas implementadas, y a la par conducir investigaciones que identifiquen las necesidades, aspiraciones y propuestas de los jóvenes y profesionales vinculados a las actividades de ciencia, tecnología e innovación.

texto en

texto en