INTRODUCCIÓN

El espacio geográfico como perspectiva de análisis del crecimiento económico adquiere gran importancia en la actualidad por el proceso de globalización e internacionalización de la economía y debido a la relación directa de este con la dotación de recursos productivos. Sin embargo, en él se dan intrínsecamente una serie de interacciones que conforman un conjunto compuesto por subsistemas productivos, institucionales y culturales que encierran en sí un cúmulo de vínculos como las relaciones de capital y trabajo, flujos de intercambio, transacciones monetarias, estructuras y procedimientos para la toma de decisiones; así como pautas de comportamiento social que pueden potenciar u obstaculizar la continuidad de los procesos de producción y/o de servicios.

En la búsqueda de alternativas en pos del desarrollo y crecimiento económico, se ha impuesto un cambio de actitud y de visión donde cobran mayor importancia los aspectos territoriales y las formas de gestión empresarial y tecnológica. Así pues, el grado de organización socio-territorial complementa y amplía la eficiencia de la organización al interior de las cadenas productivas (Díaz, Castellanos y Hernández, 2020).

Con el comienzo del presente siglo el desarrollo de la producción empresarial endógena ha ido estrechando su vínculo con la actividad turística, lo que ha sido reflejado en experiencias coordinadas en determinadas regiones de Iberoamérica estimuladas por la utilización de diversas conceptualizaciones, modelos, instrumentos y guías metodológicas de cadenas productivas. Ejemplos de estas prácticas empíricas son los casos de Chichén Itzá, Península de Yucatán en México; el departamento La Libertad en el Salvador; Cantones De Carrillo y Vázquez De Coronado en Costa Rica; Palmas de Mallorca en España; Dos Mangas, Península de Santa Elena en Ecuador y los municipios de Concordia y Colón del litoral argentino-uruguayo. En estas experiencias foráneas de vínculos con el sector turístico se destaca un perceptible efecto en las operaciones y servicios a través de relaciones de producción dentro y entre sectores económicos dados directamente en el espacio geográfico para el desarrollo y evolución del sistema hotelero (Díaz et al., 2021).

En las últimas dos décadas se ha manifestado un crecimiento exponencial de la industria turística a nivel internacional como consecuencia de una serie de elementos de naturaleza económica y tecnológica como la reducción de precios de viajes regionales en compañías aéreas de bajos costos, la generación de canales directos de comunicación y venta de productos y/o servicios al consumidor (vía internet) y el crecimiento e incorporación de mercados emisores y destinos emergentes generadores de flujos turísticos; lo que ha estimulado la tendencia a la realización de prácticas de alianzas de este sector con entes económicos emprendedores a nivel territorial para el aseguramiento y mejora de procesos hoteleros (Organización Mundial del Turismo, [OMT], 2019). Extendiendo las perspectivas del turismo como ente potenciador y generador de efecto de arrastre y multiplicador del desarrollo económico endógeno, lo cual debe ser tomado en cuenta en la actualidad para el caso cubano (Díaz et al., 2021).

La revisión de la literatura extranjera y nacional sobre la organización de la producción territorial desde los clásicos hasta los más actuales demuestra que el análisis de sus aspectos e impactos derivados, se han concentrado en la identificación de los sistemas productivos, la evaluación de sus características; así como la cuantificación del efecto que generan las economías de aglomeración y de sus contribuciones para el desarrollo regional y nacional. Otros autores como Almaguer (2014), Madruga (2015) y Correa (2018) analizaron, además de lo anterior, las causas asociadas a las articulaciones productivas y la existencia de dimensiones, indicadores y factores relacionados a estas, lo que constituyó la resolución de vacíos desde el punto de vista de la teoría.

Lo antes mencionado demuestra que los insuficientes vínculos de relación comercial entre y dentro de las esferas económicas a nivel de territorio es uno de los términos primordiales en la obstaculización de la articulación de cadenas productivas, y que los mecanismos de producción mercantil son los encargados de organizar los enlaces al interior y exterior de los sectores para potenciar el desarrollo endógeno.

En este sentido el presente artículo realiza un análisis crítico de una serie de metodologías de cadenas productivas que en su concepción tienen en cuenta los elementos para su articulación. Para ello, el trabajo se ha estructurado en dos partes. En la primera se analiza la concepción teórica de la articulación de cadenas productivas; así como su contextualización en Cuba; y en la segunda se hace un estudio crítico de las metodologías encontradas en la revisión bibliográfica que propicien los elementos para el diseño de una propia.

LA ARTICULACIÓN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS

La comprensión de los mecanismos de funcionamiento y estructuración de las cadenas productivas supone la consideración de soportes de carácter relacional e interactivo como parte de la dimensión funcional que posee el tema en cuestión. En este sentido, emerge la capacidad de acción colectiva que debe existir dentro de estas modalidades de cooperación ínter empresarial estimulada por una cultura local de colaboración, compromiso y confianza de las partes implicadas. Es decir, las fuertes interconexiones entre su empresa líder o rectora y el resto de actores involucrados de menor o igual tamaño, ya sean de vínculos intrasectoriales a lo interno de la cadena productiva o intersectoriales con el territorio en determinadas actividades de la producción y/o servicios en un espacio geográfico determinado (Correa, 2018).

Las propiedades que posee el ente rector de estas formas de articulación productiva para dinamizar el rendimiento y el desarrollo del resto de actores involucrados son las que propician el surgimiento y/o impulso de la necesidad de estos para lograr y/o incrementar sus niveles de eficacia y eficiencia en la producción; como manifestación del grado de especialización requerido en la actuación al interior de las mismas. La empresa rectora entonces será la encargada de orientar la cadena productiva, ejerciendo cierto poder dominante sobre el resto de las estructuras productivas inmersas, por ser el sujeto líder a partir del cual se formulan las conexiones de actividades productivas del proceso para el aumento de competencias empresariales y la potenciación de mejoras de procesos de producción y/o servicios que contribuyan al perfeccionamiento del desempeño empresarial. De esto se deriva la importancia de la centralización del análisis estructural en el actor rector de las mismas, aunque de forma general se estudien las características de todos los entes involucrados para un mejor diseño y operación.

Lo analizado hasta aquí forma parte de la necesaria presencia del conjunto de correspondencias entre los actores involucrados en las cadenas productivas como expresión de su desarrollo paulatino, las cuales se integran en el concepto de articulación productiva, término utilizado generalmente para referirse a la asociatividad de acciones dentro del proceso productivo al interior de este hecho económico como estrategia clave en la competitividad a alcanzar por las organizaciones producción y/o de servicios. En ocasiones esta terminología ha sido empleada erróneamente como analogía de clústeres, redes o cadenas productivas, por lo que se impone la identificación precisa de su significado.

Según lo expresado por Romero y Santos (2006), se define como «la existencia de acciones en los procesos de encadenamientos productivos que se establecen entre las unidades estructurales empresas/sectores que componen el sistema productivo de un territorio; entendiendo por encadenamientos las transacciones de inputs intermedios entre unidades productivas» (p. 1). Esto implica la observación de los enlaces productivos desde la perspectiva que proporcionan dos criterios de análisis complementarios similares a algunas modalidades de asociación productiva: el aspecto funcional y el espacial,

Todo lo anterior significa que sucede lo mismo entre las unidades que integran las aglomeraciones productivas como condición necesaria para la formación de cadenas productivas y, con ello, el incremento de los rendimientos producidos por externalidades tecnológicas y la elevación de la capacidad organizativa que producen las externalidades pecuniarias como ahorro de costos de transacción y circulación de la innovación por las redes que se forman (Correa, 2018).

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) /Comisión Económica para América Latina (CEPAL) (2013) conciben esta articulación como: «el desarrollo de acciones asociativas que buscan crear y potenciar los encadenamientos productivos entre empresas e instituciones; como proceso progresivo de intervinculación entre los actores de las cadenas productivas que se manifiesta a través de la generación de vínculos o enlaces en la producción y de servicios entre organizaciones productivas y de servicios e instituciones del territorio en que está localizada» (p. 171).

Las conceptualizaciones anteriores proyectan en gran medida el significado de este particular para el tema objeto de estudio como reflejo de una situación dinámica e interactiva, marcada por la posibilidad real de cambio y movimiento de actores que incluso pueden no ser exclusivos de una sola cadena productiva, sino ser parte de otra u otras, por lo que su entorno evoluciona y se modifica como consecuencia de la intervención de entes protagonistas que mantienen múltiples relaciones entre sí.

A esto se le adiciona la relevancia que tiene este contenido para el diagnóstico del nivel de acoplamiento que pueden adquirir las entidades empresariales en pos de lograr mejoras en la funcionalidad, organización y engranaje de mecanismos empíricos, potenciando la operacionalización de la estructura de producción territorial para su transformación en una más desarrollada, de manera que se convierta en el núcleo fundamental de la dinámica de la economía en la localidad. De ahí, la importancia que infiere su correcto diseño y maniobra para evitar desconexiones en la producción intra e intersectorial que provoquen la superposición de actividades económicas y la aparición de costos de transacción que resten competitividad y beneficios a sus actores involucrados, actuando como freno fundamental del proceso de desarrollo endógeno.

Lo analizado hasta aquí conduce a la evaluación de aspectos relativos al funcionamiento de la plataforma de correspondencias en el contexto territorial cubano desde la perspectiva de instituciones que forman el tejido productivo local y social, marcada por la existencia de vacíos en las relaciones de la producción, los cuales tienen su génesis en el desconocimiento de los posibles vínculos horizontales, verticales y transversales que pueden establecerse en el entramado territorial de un mismo sector o entre diferentes sectores, donde -para el caso cubano y los relacionados al turismo- se distinguen varios tipos de estructuras empresariales y productivas a articular: cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, empresas turísticas, trabajadores por cuenta propia, casa de rentas, restaurantes, cafeterías y otros con el apoyo de instituciones e infraestructura pública (Madruga, 2015 y Correa, 2018).

LA ARTICULACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS EN EL CONTEXTO CUBANO

Las experiencias de la CEPAL señalan a las cadenas productivas como un patrocinio de doble vía, teniendo en cuenta dos puntos de vista:

Sus grandes eslabones mejoran los vínculos comerciales con empresas proveedoras y las transformadoras o compradoras, fomentan la innovación, la especialización y la posibilidad de acceder a nuevos mercados mediante acuerdos comerciales.

Les proporciona a las pequeñas y medianas empresas una alternativa para lograr la competitividad y el desarrollo que contribuye a la generación de impactos económicos y sociales positivos, así como el aprovechamiento de oportunidades de negocios que ofrecen valor al cliente final (Correa, 2018).

Precisamente este último elemento es el contraste más notable de las experiencias de desarrollo de cadenas productivas en Latinoamérica con respecto a otras regiones del planeta, debido a que los actores inmersos en las cadenas de este continente son por lo general pequeñas y medianas empresas locales (Hirschman, 1977; Silva y Sandoval, 2012). En este sentido, se percibe la existencia de una relación entre el grado de articulación productiva de las cadenas, la causa y proceso de desarrollo territorial y los resultados; por lo que aquellos actores de cadenas que generen vínculos con otros de la estructura productiva del territorio tendrán mayores posibilidades de jerarquías en la innovación, sistema de información y conocimientos respecto a los que no establezcan relaciones y trabajen de forma aislada.

El uso de estas formas de articulación de la producción tanto en América Latina como en otros países en desarrollo y más específicamente en el Caribe no es nuevo. De ahí que su empleo como unidad analítica ha ido progresivamente ocupando un lugar significativo dentro del diseño de las políticas de promoción a la pequeña y mediana empresa.

Mucho se ha hablado en Cuba de la necesidad de articular cadenas productivas; con la implementación de profundas transformaciones y actualizaciones del modelo económico y social cubano. Los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021, en su apartado 27 referente a la política agroindustrial, estipulan la concepción de la articulación de cadenas productivas que contribuyan a la generación de ingresos para la capitalización del sector agropecuario, cuestión que constituye un reto importante para una nación urgida del despegue de este sector, la generación de divisas y la sustitución de importaciones por concepto de alimentos (Partido Comunista de Cuba, 2017). Otra referencia en este sentido es la Resolución Nº 177/2020 de la Gaceta Oficial de Cuba (GOC), la que rige que las normas de comercialización directa de productos agropecuarios entre los establecimientos hoteleros y gastronómicos del sector turístico y a las unidades productoras (Ministerio de Turismo, 2020).

Otro elemento a analizar es que este país tiene una economía planificada que reduce la espontaneidad de la concepción de estas articulaciones para su formación e integración adecuada, con la presencia de un entorno regulatorio y normativo complejo, poco estimulante, con una cultura de gestión de los diferentes actores, adaptada al trabajo independiente y una intervención en las cadenas con diversas estructuras ministeriales cuyas planificaciones y estrategias fueron concebidas de manera aislada. Sin embargo, en la práctica social cubana los eslabonamientos continúan produciéndose de forma espontánea evidenciando las potencialidades del país para su fomento, aunque afrontando muchas barreras para su solidez (Triana, 2012).

La presente investigación coincide con el planteamiento anterior adicionando que la materialización de estos hechos económicos implican la ruptura de esquemas rígidos y paradigmas obsoletos, así como la eliminación de mecanismos ineficientes que le permitan desarrollarse de forma planificada, gestionadas por el gobierno local sobre la base de la participación activa, real y consciente de los actores locales con un esquema de compatibilización de metas entre los diferentes niveles de la economía tanto empresarial, municipal y nacional que suponga conciliación de objetivos entre las propias empresas/actores con su órgano de relación o sectorial y con el territorio. Las cadenas productivas deben articularse partiendo de cadenas de valor que segmenten la demanda de los espacios de mercado a los que estas estructuras se orienten, o sea, que tomen como punto de partida las preferencias del consumidor final. Se trata no solo de satisfacerlas en términos de ofertas asequibles para el caso del mercado doméstico, sino que debe constituir un objetivo de la política del sector agropecuario la excelencia, la calidad y el cumplimiento de altos estándares, lo que significaría una transformación radical en la manera de trazar políticas sesgadas durante años hacia la oferta.

A lo anterior se le añade adoptar perspectivas de cadenas que permitan analizar la manera en que los beneficios generados se distribuyen entre los actores participantes, a fin de detectar si esta distribución se corresponde con la aportación de valor de cada actor, o sea, si es equitativa; lo que sería totalmente coherente con el modelo socioeconómico al que el país tanto aspira. De ahí que, estudios recientes sobre aglomeraciones productivas (Anaya, 2015; Madruga, 2015 y Correa, 2018) estuvieron dirigidos a la organización de la producción territorial mediante la articulación productiva de las empresas participantes para el logro de la competitividad territorial.

La actividad turística es considerada una esfera económica abierta que se desarrolla como una aglomeración densa y múltiple capaz de lograr intercambios comerciales con la mayoría de las ramas empresariales. De aquí se deriva una marcada influencia sobre diferentes actividades y servicios a través de relaciones intra e intersectoriales en el espacio geográfico, entre los que se pueden mencionar: el sistema hotelero, la restauración, el transporte y el comercio. Según la OMT, este sector produce un capital aproximado del 9 % del producto interno bruto (PIB) mundial, contribuyendo al desarrollo de los países de forma directa, indirecta e inducida, en forma de exportaciones e importaciones, lo cual propicia la generación de empleo, movimientos de capital e inversiones y creación de infraestructura pública y valor agregado.

El carácter dinamizador y efecto derrame del turismo favorece el desarrollo de sectores como la construcción, la industria manufacturera, la agricultura, la pesca entre otras, lo que lo convierte en un significativo demandante de insumos, y, por ende, en una fuente impulsora de enlaces productivos, así como sienta las bases para la formación de clústeres alrededor de su ejercicio e impacta de forma positiva en el desarrollo endógeno. No obstante, al estudiar las particularidades del turismo en Cuba se debe hacer referencia a la brecha tecnológica establecida entre este sector y el resto de las ramas de la economía, aspecto de vital transcendencia en la caracterización de su entorno y funcionamiento, por las implicaciones que supone en la obstaculización de la materialización de cadenas productivas y su efecto multiplicador sobre las restantes actividades productivas. Este problema afecta de forma significativa y directa, las capacidades de respuesta de aprovisionamiento del resto de los sectores económicos al turismo, más que en términos de cantidad, en requisitos de calidad (productos, insumos, bienes intermedios, servicios y capital), pues este los demanda debido a los altos estándares de calidad que le son inherentes (Díaz et al., 2021).

Este singular efecto de desconexión tiene su génesis principal en la gran concentración de inversiones en el turismo sin tomar en cuenta el atraso relativo del resto de las esferas (obsolescencia física de activos, insumos y de capital). Si bien es cierto que se está trabajando en la solución de esta disparidad, lo hecho hasta ahora no es suficiente. De ahí la importancia de conseguir articulaciones propicias de cadenas productivas locales, que fortalezcan los lazos de cooperación y supongan ventajas para todos sus actores, a la vez que permitan la satisfacción de las demandas de los consumidores finales (Díaz et al., 2021).

El sistema hotelero cubano tiene como premisa la excelencia en la calidad, lo que hace necesario una acertada gestión de todos los elementos que garantizan el incremento de los niveles de desempeño hacia la mejora de la prestación de servicios en correspondencia con estándares internacionales. Entonces surge la necesidad del estudio de la relación que podría sostenerse entre la mejora de los procesos de servicios hoteleros y la articulación de las cadenas productivas, derivado de las aptitudes intrínsecas de estas como forma de articulación de la producción propulsora de enlaces fructíferos de desarrollo económico para el logro de perfeccionamiento empresarial de este sector tan importante en la economía cubana.

Después de este análisis, se precisa la revisión de instrumentos que permitan identificar métodos, procedimientos, lógica de análisis y principios que debe contener toda propuesta metodológica que persiga identificar y resolver los problemas que obstaculizan la necesaria articulación que demandan las cadenas productivas en el turismo y más específicamente en el sistema hotelero.

ANÁLISIS DE METODOLOGÍAS PARA LA ARTICULACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS

El objetivo de este aspecto es evaluar la pertinencia de las metodologías encontradas en la revisión bibliográfica referente al tema, como base para el análisis de la articulación de cadenas productivas en el sistema hotelero cubano, teniendo en cuenta una serie de elementos que permitan la caracterización de dichos instrumentos. El análisis crítico se centró en cuatro aspectos fundamentales: los objetivos que se persiguen, la naturaleza o carácter funcional, los pasos metodológicos y herramientas empleadas en la evaluación y la relación con los procesos de servicios hoteleros.

Un espacio primordial dentro del proceso de diseño metodológico relacionado al tema objeto de estudio lo ocupa la ejecución del diagnóstico, debido a que su realización proporciona la información necesaria para conocer los elementos que caracterizan a los actores involucrados en la cadena y la naturaleza de desenvolvimiento del entorno donde se ubican (capacidades, recursos, potencialidades, dificultades externas e internas y contextualización del marco legal que lo rige). Su propósito debe estar vinculado estrechamente a las particularidades que implican la articulación de cadenas productivas y permitirá determinar las necesidades y posibilidades que impulsan o inhiben su avance. En este sentido se destaca por su actualidad el ofrecido por Silva y Sandoval (2012), los cuales plantean que el diagnóstico debe disponer de tres fases:

Recolección de información de las diferentes áreas temáticas que lo caracterizan, teniendo en cuenta sus relaciones con el entorno.

Ordenamiento de la información recogida por cada área temática en análisis, componentes, partes o ideas relevantes.

Interpretación y explicación de los datos recogidos y sistematizados en las fases precedentes.

Otra tendencia en el orden metodológico referente al tema es la identificación de sectores económicos claves en la estructura productiva, la cual constituye uno de los desafíos de la política para el crecimiento económico. Alcanzar este propósito permite realizar políticas diferenciadas, pero logrando efectos integrales en la economía, aunque la caracterización de ramas o actividades económicas implica un alto grado de dificultad. Ejemplo de esto es el Modelo Insumo-Producto (I-P), el cual es una herramienta que permite hacerlo de forma menos complicada. Su eje central son las matrices I-P que incluyen de forma contable la oferta y demanda de cada uno de los renglones de la economía, así como las transacciones de insumos intermedios entre ellos. Para esto se calcula el impacto de un sector sobre el resto de la economía desde dos ángulos distintos: hacia atrás, como la capacidad de un sector de arrastrar a otros sectores que le proveen insumos intermedios para su proceso de producción; y hacia adelante, entendido como la capacidad del sector de impulsar otros sectores proporcionando insumos intermedios necesarios.

Con estos resultados es posible clasificar las actividades de la economía en sectores claves (que tienen fuertes enlaces hacia atrás y hacia a delante), sectores de arrastre (que tienen fuertes enlaces solo hacia atrás), sectores impulsores (que tienen fuertes enlaces solo hacia adelante) y el resto de sectores (que tienen enlaces débiles). Originalmente el análisis I-P se desarrolló y aplicó a nivel macro y meso económico, sin embargo, con el tiempo ha surgido un gran interés por realizar análisis de desagregación regional y local con aplicaciones en los ámbitos municipal y metropolitano, razón por la que constituye una de las herramientas más utilizadas para el análisis de cadenas productivas en la actualidad.

Un elemento relevante relacionado al tema de investigación lo rige la aplicación de indicadores. En este sentido se plantea que la evaluación de impactos necesita marcos de referencia y herramientas que sean a la vez sólidas, adaptables y útiles para que permita aprender de las experiencias de manera sistemática. Por ello, es importante que su utilización sea significativa, de manera que se logre la medición y proporción de información periódica para evaluar la consecución de los objetivos propuestos. Además, la aplicación de estos permite la realización de juicios, comparaciones, análisis de tendencias y predicciones de posibles cambios (Sánchez, Fernández y Cobián, 2013 y Correa, 2018).

La revisión de otras fuentes metodológicas extranjeras y nacionales para el estudio de la articulación de aglomeraciones y cadenas productivas ofreció un serie de pasos metodológicos a aplicar en investigaciones relativas al tema, entre las cuales se pueden mencionar: la selección del grupo gestor; la capacitación para la obtención de aptitudes sobre el tema; la selección de productos, procesos y mercados; la implementación de estrategias de control y mejoramiento; el mapeo y articulación; y el análisis económico financiero.

Este análisis permitió, además, comprobar que del total de propuestas estudiadas (31), ocho (25,81 %) están relacionadas al sector turístico, de las cuales dos (25 %) corresponden al ámbito nacional y seis (75 %) al extranjero. Tres de ellas (9,68 %) analizaron de manera sesgada los riesgos asociados a las cadenas productivas, ocho (25,81 %) incluyeron procedimientos de articulación y evaluación de resultados económicos, de forma muy general para el caso de los últimos y en ningún caso (0 %) se evidenció el estudio específico de optimización de las mismas. Presentaron un diagnóstico 19 (61,29 %), pero ninguna (0 %) incluye uno concreto para la articulación, teniendo en cuenta las necesidades y posibilidades de su materialización. Por último, ninguna (0%) de las propuestas metodológicas nacionales, que analizan teóricamente las cadenas productivas, estudia su potencial interrelación con la mejora de procesos de servicios hoteleros, por lo que, lógicamente, no proponen herramientas que permitan su correspondiente articulación.

Luego de finalizar el análisis de las diferentes metodologías encontradas en la revisión bibliográfica se poseen los elementos que posibilitan el diseño de un instrumento para la articulación de cadenas productivas en el sistema hotelero cubano.

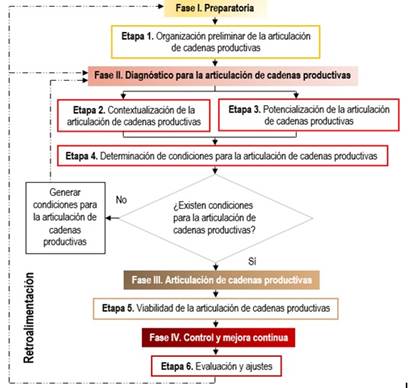

La metodología que se propone (Figura 1) se estructura por fases, etapas, pasos y un flujo de retroalimentación; además de contar con preceptos y principios. Plantea como objetivo dotar a los decisores de una guía para articular una cadena productiva para la mejora de los procesos de servicios hoteleros y la elevación de los resultados económicos de los actores involucrados. El diseño metodológico de las etapas y pasos del instrumento tiene como fundamento esencial la correspondencia con las bases teóricas expuestas anteriormente, teniendo en cuenta la naturaleza multifactorial de las cadenas productivas y los aspectos relativos al contexto territorial desde el punto de vista de estructura, gobierno y resultados. Además, muestra los mecanismos que rigen el intercambio comercial entre sus actores económicos inmersos y el nivel de desarrollo que estas pueden alcanzar; de manera que permita solucionar las dificultades asociadas a la articulación de cadenas productivas en el sistema hotelero cubano.

Figura 1 Metodología para la articulación de cadenas productivas como alternativa de mejora de los procesos de servicios hoteleros.

La novedad de esta metodología radica en su concepción y contextualización a las condiciones del sistema hotelero cubano de aspectos teóricos y herramentales a utilizar, para el análisis de la articulación de cadenas productivas como alternativa para la mejora de sus procesos de servicios. El modo de analizar el horizonte de articulación de las cadenas productivas, de forma tal que se convierta en un instrumento eficaz del desarrollo de la organización de la producción territorial vinculada al turismo.

CONSIDERACIONES FINALES

En la bibliografía consultada se evidenció que es aún insuficiente el tratamiento de aspectos teóricos y prácticos en metodologías para la articulación de cadenas productivas. Asimismo, se percibe la carencia de estudios de riesgos, de evaluación de resultados económicos financieros y de optimización de cadenas productivas. Se concluye que la metodología diseñada constituye una herramienta útil para la articulación de cadenas productivas y la toma de decisiones alrededor de las mismas.