Introducción

La mastectomía se refiere a la cirugía unilateral o bilateral, que retira parte o totalidad del tejido mamario, cuando se tiene cáncer o alto riesgo de padecerlo. Se considera el tratamiento por excelencia, de alta eficacia que eleva al 90 % la sobrevida, sobre todo si se tiene un diagnóstico temprano, y se acompaña con radioterapia, quimioterapia o terapia con anticuerpos específicos dirigidos, para evitar la metástasis hacia ganglios linfáticos y áreas circundantes.1

A nivel mundial, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de mamá es el más frecuente entre las mujeres, con reportes de alrededor de 2,2 millones de casos para el año 2020, asimismo, son los países de bajos y mediano ingreso, los que presentan las más altas tasas de incidencia y mortalidad.1 En el Perú, el Ministerio de Salud (MINSA) reportó 4007 casos nuevos de cáncer mama en mujeres, entre los años 2014 al 2018, los cuales corresponden al 14,9 % del total de casos de cáncer registrados a la fecha. El informe señala que estos números demuestran un incremento alarmante al compararse con los 335 casos nuevos registrados entre los años 2008 y 2014, donde destacan los diagnósticos tardíos, ya que acudieron a los centros de salud con presentación clínica de síntomas.2)

La mujer que se enfrenta a la extirpación de la mama a consecuencia del cáncer, se encuentra en una posición difícil con pocas opciones, al considerar las posibilidades de continuar con su existencia y los cambios que esto significan. De algún modo, es una situación de desequilibrio que repercute no solo en su salud, sino en su entorno, sus relaciones con la familia, amigos y ambiente laboral. La mastectomía es descrita como una transformación dolorosa, una alteración de la imagen corporal que afecta la autoestima y autoconcepto, por lo que las repercusiones emocionales son de gravedad. Diversos estudios han señalado que la mujer que se somete a la mastectomía, tiende a desarrollar sentimientos de mutilación o castración y al afectar su feminidad y sexualidad, más que representar una pérdida física, es la pérdida de la identidad.3,4,5

En los pacientes con cáncer, se observa con alta frecuencia sintomatologías relacionadas con ansiedad y depresión, condiciones que, a su vez, están asociadas con la reducción de la capacidad funcional y con mayor expresión sintomatológica y sufrimiento, situación que altera la calidad de vida.6) En este sentido, el contexto biopsicosocial de la mujer mastectomizada se ve alterado; pues percibe su vida complicada, donde se perjudican las relaciones con los que la rodean, como cónyuge, familia, amigos, ambiente laboral y hasta consigo misma, se reporta una prevalencia de trastornos depresivos entre 14 y 50 %.6,7)

Este tipo de paciente requiere de apoyo familiar y soporte profesional para lograr afrontar su nueva realidad, esto trae como consecuencia cambios en su estilo de vida, como por ejemplo la modificación de sus hábitos alimenticios, forma de vestirse, tiempos de descanso y la forma de relacionarse con otras personas.

Diversos estudios señalan que los estilos de vida adquiridos en el siglo xx y xxi, representan el principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, como los problemas cardiovasculares, la diabetes y el cáncer, entendiéndose como estilo de vida al conjunto de comportamientos que un individuo repite de forma constante en el tiempo, relacionado con sus hábitos y actividades, desde la alimentación, uso del tiempo libre, consumo de drogas o alcohol, tiempo de sueño reparador, relaciones sociales, entre otros.8,9,10

Con la finalidad de contribuir a la comprensión del proceso de adaptación que demanda la nueva vida de estas mujeres y facilitar el diseño de estrategias de intervención para acompañarlas en dicho proceso se planteó como objetivo de este estudio conocer los cambios de estilo de vida que experimentan las mujeres con cáncer de mama después de la mastectomía.

Métodos

La presente investigación se encuentra ubicada en el paradigma cualitativo, asimismo, se empleó un diseño interpretativo, debido que este tipo de investigación se propone como meta generar un entendimiento acerca del hecho estudiado en función de los significados que genera el accionar humano.11 El lugar definido para el desarrollo del estudio fue la Unidad de Oncología del Hospital Regional de Lambayeque, ubicado en la ciudad de Chiclayo, capital de la región Lambayeque, ubicado al norte del Perú. Se realizó entre enero y junio del año 2021.

Criterios de inclusión: ser mujer mayor de 18 años de edad, con diagnóstico de cáncer de mama y mastectomizada, con asistencia al servicio de consulta de la unidad oncológica por un tiempo mayor de un año.

Criterios de exclusión: pacientes con algún trastorno cognitivo o de lenguaje y que no residieran en la Región de Lambayeque. También se entrevistó un familiar conviviente con la paciente, mayor de edad (18 años).

Para la selección se aplicó un muestreo no probabilístico por conveniencia (proximidad y accesibilidad),12 el cual se realizó con ayuda del profesional de enfermería encargado en la unidad. Se identificó la primera paciente que cumpliera con los criterios de selección, quien a su vez colaboró y se logró el acercamiento a otras pacientes de forma consecutiva (Bola de nieve), hasta lograr saturación de los resultados, con seis pacientes.

A las pacientes y sus familiares se les realizó una entrevista semiestructurada, para la cual se elaboró un guion con dos preguntas, con la finalidad de dirigir la conversación hacia la percepción del estilo de vida en torno a los aspectos psicológico, emocional, familiar y conyugal. Se consideró la percepción de la realidad comparativa entre el antes y después de la intervención. Dichas preguntas fueron validadas con el juicio de cuatro profesionales de salud, dos médicos y dos psicólogos.

En un principio se acordó con la paciente el día y hora de la entrevista, en la sala de quimioterapia y ese mismo día se contactó con el familiar para que participara en el estudio. Las entrevistas fueron realizadas por la investigadora responsable del trabajo, asimismo, estas fueron grabadas y transcritas en un editor de texto, y luego mostradas a las pacientes y familiares, para confirmar que el relato coincide con lo expresado.

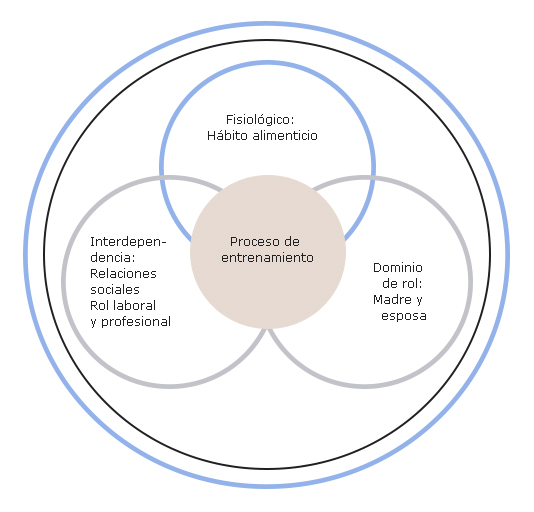

Los datos recogidos fueron procesados con el uso de la plataforma virtual http://www.estilector.com/index.pl y la categorización de la información ajustado al Modelo de teoría de la adaptación de Callista Roy, basado en los elementos: necesidades fisiológicas, dominio de rol e interdependencia (figura).13

Fuente: Díaz de Flores y otros.13

Fuente: Díaz de Flores y otros.13

Fig. 1 - Diagrama de elementos de intervención en los procesos de adaptación.

A las pacientes y sus familiares se les explicaron los objetivos de estudio y al aceptar participar, de forma voluntaria firmaron el consentimiento informado, en el que se estableció el compromiso de mantener la confidencialidad de los datos de identificación, así como también, que la información obtenida solo se emplearía en este estudio. Para mantener el anonimato de los sujetos de estudio se establecieron seudónimos: Clavel, Flor, Geranio, Girasol, Margarita y Rosa, para las pacientes y F1, F2, F3, F4, F5 y F6 para sus familiares.

Para realizar esta investigación, se contó con la autorización de la dirección del centro de salud, Hospital Regional de Lambayeque y de la jefatura de la división de la Unidad de Oncología, para acceder a las instalaciones y el abordaje a las pacientes. Asimismo, el comité de investigación de la Facultad de Enfermería de la Universidad Pedro Ruiz Gallo aprobó los procedimientos para la recolección de los datos, en concordancia con el resguardo de los principios éticos.

Resultados

Las pacientes mastectomizadas que participaron en el estudio tenían entre 38 y 60 años de edad. En cuanto al estado civil, dos estaban casadas, una viuda, una divorciada y dos convivientes. Todas las pacientes incluidas a quienes se les realizó la mastectomía radical presentaron un tiempo promedio de 1,5 años desde la intervención a la fecha del estudio. Por otro lado, los familiares que participaron tenían entre 28 y 52 años de edad y compartían el parentesco de esposos o hijas.

La información recogida se organizó por categorías, de acuerdo con los elementos que se desprenden de la teoría de la adaptación de Callista Roy: necesidad fisiológica, dominio del rol e interdependencia del que surgen categorías y subcategorías como ámbitos en que se ven afectados el estilo de vida de las pacientes mastectomizadas, los cuales confluyen y se interrelacionan (figura).

En necesidad fisiológica se adaptó la categoría modificando el estilo de alimentación. La alimentación fue un factor que contribuyó la enfermedad y lo cambio, con comentarios de pacientes y familiares, como:

“… No cocinaba, comía en la calle, comidas chatarras, chancho, carne frita, pollo frito, guisos, etc.... 32 años trabajando y comiendo en la calle y el exceso me trajo consecuencias negativas, me excedí, tomaba bastante gaseosa” Margarita.

“Era de comer cosas pesadas, sinceramente demasiadas pastas, carnes y afecta bastante, ¿qué es más rápido? Freír una carne, en vez de tener la paciencia de preparar una buena ensalada, pero eso era antes” Geranio.

“Ella nunca comía a sus horas, además, la misma rutina de estar viajando hacía que coma en donde le llegara la noche, ... almorzaba, con un queque o una hamburguesa… llenar su estómago nada más, no se preocupaba si lo que comía la alimentaba” F6

“Antes comíamos de todo, … comida chatarra, no teníamos noción de lo que era saludable para nosotros, no nos cuidábamos” F1

“Ahora ya según lo que me indicaron, como cuy, el pichón, la gallina criolla, pescados blancos, sopa de habas, sopa de trigos… la vida con la comida cambió totalmente, ya no como ceviche, … lo hago para poder sanarme… fue una adaptación drástica porque no estaba acostumbrada” Flor

“Lo único que a mí me chocó fue mi alimentación… el sabor cambia y uno ya prueba el sabor metálico de las cosas, … y ya no se puede disfrutar mucho de las comidas… para las que disfrutábamos comer mucho o bien sazonado [risas] no podemos comer nada crudo, evitar ceviches, ensaladas no, frutas sí, pero hervidas con mucha higiene bien lavadas” ... Girasol.

“De un momento a otro tuvimos que adaptarnos todos a su nueva forma de alimentarse, …ahora come más frutas, más verduras, más comida sancochada o hervida, menos carnes, menos gaseosas… nosotros también cambiamos nuestra forma de alimentación” F2

“Ha cambiado su alimentación, bajo en sal y condimentos... prácticamente hemos cambiado a toda la familia” F5

En relación con el dominio de roles, se ajustó la categoría: Cambio de rol; con subcategorías, antes y después de la mastectomía, el papel de madre y esposa. Se visualizó una dinámica familiar determinada por la carga laboral y la ausencia del padre, así como también, adquiere importancia el apoyo familiar alrededor de la paciente de acuerdo a los siguientes discursos:

“Salíamos muy poco, los fines de semana, porque lamentablemente yo trabajaba… no había tanta unión familiar, conversábamos, pero poco, yo soy padre y madre para mis hijos y trabajaba el doble por ellos… ellos en ese aspecto entendían” Girasol

“Ahora me dedico más a mis hijos que antes… con mis hijos he sido un poco más descuidada, trabajaba 8 horas y los veía poco tiempo, el que más los veía era mi esposo, claro que trabajábamos en la misma casa, pero yo no estaba atenta a darles el desayuno, almuerzo, nada” Clavel

“Nosotros no vivimos con mi papá, mi mamá siempre ha trabajado por nosotros, yo estudiaba y hasta ya tenía una propuesta de trabajo y mi hermano menor, él estudiaba. … nos veíamos pocas veces, estaba por Jaén y ahí venía solo dos veces a la semana… una rutina de trabajo que no permitía la unión familiar” F5

“La familia también estamos más pendientes de ella, por mi parte, también estoy cambiando mi estilo de vida, soy más hogareño, estoy más con mi familia” F4

En relación al papel de esposa, se destacan cambios que afectan a la mujer y repercuten en el cónyuge, en comentarios como:

“Pasar por esta etapa fue difícil y varias veces he querido rendirme, pero mi esposo estaba siempre conmigo, alentándome más, por mis hijos que están pequeños. Me había deprimido porque ya no tenía pechos y no quería que me vea así, pero nunca me rechazó” Geranio

“Sí, primero me deprimí, pensaba en cómo iba a verme él, siempre estuvo conmigo y nunca me dejó sola. Como dejé de trabajar, él también asumió toda la responsabilidad solo, para apoyarme en el tratamiento” Flor

“Mi esposa pasó por un momento de depresión bastante fuerte, … tienes que superarlo por nuestros hijos, yo no voy a dejarla sola, ni dejarla de querer y así también les digo a mis vecinos que me preguntan cómo es ahora nuestra vida” F1

“Fue chocante para mí, o sea, me sentía frustrado porque no sabía cómo evitar que pase, pero me di cuenta que lo único que quedaba era animarla a seguir adelante y cuando me dijo que le iban a sacar el seno, yo más bien le dije, ya que te lo saquen con tal que no te me mueras” F2

La relación de pareja, sin embargo, también puede ser alterada, como se denota en el siguiente comentario:

“Mi esposo me abandonó al enterarse que iban a hacerme la operación, ahora estoy sola, pero tengo el apoyo de mis hijos, sobrinos, mi familia, … él no quiso hacerse responsable de lo que me pueda pasar” Margarita.

En cuanto al tercer elemento, la interdependencia, como relaciones de dependencia con los que le rodean, miembros de la familia, amigos y en el ambiente laboral, sobresalen comportamientos de aislamiento y aceptar dejarse cuidar, como se aprecia en las siguientes expresiones:

“Con mis amigas nos vemos de vez en cuando, mi grupo de amigas es pequeño, éramos de salir a reuniones, pero eso ha cambiado, no puedo estar en un ambiente en donde toman, donde fuman, muchas veces ellas van a verme, pero ya no salimos” Clave

“Mi vida era mucho mejor, más activa, yo iba a trabajar todos los días, normalmente todo el día y mi rutina era siempre esa... A raíz de esta enfermedad quise salir a trabajar para mantener mi hogar, pero me agotaba mucho, llegaba y ya no daba el trajín, no sé qué sería, pero llegaba afiebrada a mi casa” Rosa

“Mi vida era viajar, nunca me enfermaba, mi principal motor han sido mis hijos, por ellos me mantenía siempre de pie, despertaba a las 4 de la mañana y de ahí hasta las 8 de la noche y a veces hasta más” Clavel

“El aspecto económico cambia bastante, ya no es lo mismo, uno ya no tiene tanta libertad para trabajar, te limitan por el trajín, el peso, ya no trabajo mucho, mi hija me dice que esté tranquila como dice el doctor” Girasol

“Mi mamá era una persona muy fuerte, no se cansaba, se mantenía activa de un lugar a otro haciendo negocios para ganar dinero y sustentarnos, despertaba en la madrugada y se dormía muy tarde” F4

“Ahora todo ha cambiado, nos hemos unido más porque sabemos que esa enfermedad puede ser mortal” F3

“Nos chocó mucho el diagnóstico, pero a la vez nos unió más, estamos pendientes de mi mamá en todo momento y yo la acompaño siempre a sus sesiones de quimioterapia” F6

Discusión

El proceso de adaptación planteado en el modelo de Callista Roy radica en cuatro elementos: fisiológico, autoconcepto, dominio del rol y la interdependencia, los cuales permiten comprender los aspectos que influyen en la adaptación a nuevas realidades, en este caso, individuos con una condición de enfermedad crónica.13

Los cambios multidimensionales definen el estilo de vida, pues se reflejan en diversos aspectos como en el psicológico, el control de las emociones; a nivel social, en relación con los que le rodean, familia, amigos, trabajo; en lo cultural, creencias y cambios de paradigmas; en lo filosófico, reflexión sobre la vida misma, construcción de nuevos conceptos y prioridades; y por supuesto el biológico, por la transición per sé entre salud, enfermedad y recuperación.

En las entrevistas no se profundizó en aspectos muy personales, estas fueron conducidas de acuerdo al nivel de confianza que se establecía con las pacientes, quienes se encontraban en la consulta de control, por lo que el elemento de autoconcepto del modelo de adaptación de Callista Roy no fue incluido. Sin embargo, al respecto Manorov y otros4 señalan que, en el ámbito personal, la forma de afrontar el proceso de transformación depende de la capacidad de resiliencia, que les permitirá reconocerse, aceptarse y adaptarse a la nueva realidad. También se identificó la importancia de la unión y el apoyo familiar para ayudar a estas mujeres en el afrontamiento y recuperación.

La primera categoría en que los pacientes y sus familiares deben esforzarse de forma inmediata por cambiar, destaca la alimentación. Es imprescindible para sanar y para prolongar el estado saludable en el tiempo.14 Según estudios de Lemos y otros15 y de la OMS,16 las dietas ricas en azúcares y grasas, el consumo de alcohol y tabaco y el sedentarismo aumentan el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer e incluso morir, considerándose estos factores de riesgo. Por ende, la persona luego de sufrir esta operación se debe privar en gran medida del consumo de estas sustancias nocivas para la salud, por lo que deberá acatar un nuevo hábito alimenticio, con el fin de obtener una condición de vida adecuada. El cambio no es temporal, sino que debe ser aceptado como un nuevo hábito, (14 ello debido a su prolongado tratamiento.

Lo relevante es que no solo la paciente se ve estimulada a cambiar los hábitos alimentarios, sino que los miembros de la familia toman conciencia y todos empiezan a comprender la importancia de tener hábitos saludables de ingesta. Al respecto, Anigstein8 señala que son las mujeres-madres las que modelan el estilo de vida de los miembros de la familia. A partir de sus decisiones, se engrana la economía doméstica, son ellas las responsables de los hábitos. Se relatan los cambios, de comidas rápidas consideradas “chatarras” a alimentos saludables, definidos como aquellos con bajo contenido de azúcar refinada, sal, grasas saturadas y trans, y el aumento del consumo de frutas, verduras (legumbres, cereales integrales y frutos secos), productos bajos en grasa y lípidos saludables (procedentes de aceites vegetales).9

Por otro lado, Da Luz y otros16 señalan que los problemas más comunes en torno a las pacientes mastectomizadas se refieren a las relaciones con sus parejas, familiares y amigos, ya que se produce un distanciamiento por prejuicio o miedo involucrado con las etapas antes y después de la intervención, que interfieren o dificultan la comunicación. Por parte de la mujer, esta enfrenta durante el proceso muchas emociones, como la sensación de falta de feminidad al tener una imagen negativa alrededor de su aspecto físico y pérdida del interés sexual. Pero el impacto en las mismas, depende de varios factores, entre los cuales, el pronóstico médico, las creencias individuales acerca del cáncer, el desarrollo de culpabilidad, como respuestas asociadas a la edad y la importancia que le den a la apariencia física.17)

Con el tercer elemento del modelo, la interdependencia, se categorizaron las interacciones que se presentan con los que les rodean, amigos, resto de la familia y en el aspecto laboral. Se destacan comportamientos de aislamiento, se quedan en la casa, no salen, se alejan del grupo social que frecuentaban y señalan que es el cansancio que las obliga. Por otro lado, aprenden a comunicarse o ven que pueden dialogar más, aceptan que otros las cuiden y que pueden depender y confiar de las personas que le rodean.18,19,20

En relación al aspecto laboral, fue relevante la carga laboral como una fuente de ingreso familiar, y la justificación de la poca comunicación. Sobre la mujer recae una doble jornada, el trabajo remunerado y el doméstico de cuidado, los cuales generan estrés, lo que pueden ser detonantes de problemas de salud mental como la depresión,8 cuyo resultado puede ser mucho peor en una situación de mayor estrés, como padecer de cáncer y enfrentar la mastectomía.

Sin embargo, gracias al acompañamiento familiar, se observa que salen adelante, se adaptan, cambian comportamientos y se comunican. Da Luz y otros16 observaron resultados similares, al final del proceso se dan cambios positivos que fortalecen los vínculos, lazos familiares, de pareja y de amistad, al dar apoyo, además de que se reconocen sentimientos de admiración y valoración. De igual manera, se recomienda acompañar estos procesos con frecuente actividad física, la cual debe ser especializada debido a la condición del paciente.21

Es de considerar que esta investigación amplía la conceptualización sobre la situación del paciente, debido a que, de manera tradicional, solo ha sido respondido al diagnóstico clínico y procedimiento quirúrgico, en cambio, se busca también abordar al paciente desde su propia perspectiva, la cual se construye desde su mentalidad y su estructura sentimental. En especial en los momentos previos, durante y después de la intervención, por lo que se requiere un acompañamiento del paciente con el fin de que puedan expresar su pesar y, de esa manera, obtener una información completa del estado mental y físico del paciente.

Aplicando esta propuesta se logrará obtener mejores condiciones de vida para las personas que se encuentren en esta situación de salud, es por ello, que es de gran importancia el trabajar junto a distintos especialistas de salud. Ello con la misión de humanizar los diagnósticos y cuidados, dado, que ellos son de vital importancia para el tratamiento del enfermo.

Se reconoce como limitación del estudio, la dificultad presentada para reclutar participantes para el trabajo de campo, debido a la condición de vulnerabilidad que caracteriza este tipo de pacientes, porque el presente proceso solicita que expresen sentimientos a través de pasajes complicados de su vida.

En conclusión, el cáncer y la mastectomía causaron desconcierto y exigieron adaptaciones de la paciente y la familia, pero a su vez, renovó la valoración de los buenos momentos de la vida, transformaciones afectivas necesarias para lidiar con el proceso. Asimismo, la investigación presentó una perspectiva diferente de un hecho intrínseco, la enfermedad del cáncer de mama. Esta perspectiva se encuentra ubicada en la propia víctima del mal. De esta manera, se logrará reconocer de una manera más completa la situación en la cual se encuentra el paciente, con la finalidad de formular estrategias más eficientes contra los malestares que generar esta condición hacia las personas que son víctimas de esta enfermedad.

De igual forma, este trabajo ha logrado extender la perspectiva del ser humano frente a una enfermedad, dado que esta rebasa lo diagnosticado por un médico, debido a que esta condición afecta en el plano emocional y al rol que cumple el ser humano dentro de la sociedad. En primera instancia, enfermedades como el cáncer poseen una carga emocional dado, a las complicaciones que posee y soluciones que se ofrecen, como lo es la mastectomía, operación ubicada en una dualidad emocional. Por un lado, se encarga de salvar la vida de la paciente, evitando que el cáncer se expanda, sin embargo, extirpa uno de los senos, lo cual ocasiona desestabilización emocional de la paciente.