INTRODUCCIÓN

La ganadería bovina tropical se basa en el pastoreo de monocultivos de gramíneas. Los pastos y los forrajes constituyen la fracción más importante de la dieta de los bovinos, así como la fuente de alimento más económica en la ración alimenticia de los rumiantes en general (Suárez et al., 2012; Espinoza-Coronel et al., 2020). Esto obedece a que estimulan la rumia y la salivación, lo que permite mantener el pH apropiado y la flora ruminal equilibrada. Sin embargo, en los trópicos, la producción y calidad de los pastos y forrajes se caracterizan por su irregularidad, lo que se debe a la especie, las condiciones edafoclimáticas y agroecológicas, el manejo del cultivo, entre otros factores que influyen en la digestibilidad y el contenido de nutrientes del forraje (Castrejón-Pineda et al., 2017; Sosa-Montes et al., 2020). En Venezuela, la mayor parte de la producción de leche o carne, y de ambas, se obtiene en los sistemas semiextensivos y extensivos, a partir de pastos y forrajes (principalmente gramíneas). Por tanto, para cubrir los requerimientos nutricionales de los animales se utilizan suplementos balanceados de alto costo (Suárez et al., 2012).

Esta situación promueve la búsqueda de nuevas estrategias de alimentación, con la inclusión de recursos fitogenéticos de mayor valor nutricional, adaptados a las condiciones agroecológicas de la zona. La leguminosa forrajera Clitoria ternatea L. (zapatico de la reina), por su amplio margen de adaptación, capacidad de producción y valor nutricional, se encuentra entre dichos recursos (Castrejón-Pineda et al., 2017; Shamnad, 2019). Sus bondades contribuyen a mejorar la calidad de la dieta del animal, satisfacer la demanda de alimentos en la época de sequía y estimular la aplicación de técnicas sostenibles de producción animal, compatibles con el ambiente y los recursos naturales.

Con respecto a las gramíneas, la mayoría de las leguminosas posee mayor contenido de proteína bruta (PB) y digestibilidad de materia seca (MS), lo que estimula mayor consumo por parte del ganado. Esto sugiere su inclusión en las dietas basadas en gramíneas, con el propósito de cubrir los requerimientos nutricionales de los animales en pastoreo (Lagunes-Rivera et al., 2019; Castro-Rincón et al., 2021).

Varias investigaciones señalan las bondades de C. ternatea, en cuanto a rendimiento de MS y valor nutricional (Shamnad 2019; Sosa-Montes et al., 2020). En Brasil y México se han registrado rendimientos de 30 t/ha/año, cultivada con riego (Abreu et al., 2014; Castrejón-Pineda et al., 2017). Por dichas razones, el objetivo de este estudio es evaluar la distribución de materia seca, el área foliar y la calidad nutricional en dos genotipos (azul y blanco) de C. ternatea.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación del experimento. Se realizó en el vivero universitario de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia (LUZ), estado Zulia, Venezuela. La instalación se encuentra a 10º41’12” de latitud Norte y 71º38’05» de longitud Oeste, a una altitud de 25 msnm, en una zona ecológica de bosque tropical, muy seco.

Condiciones edafoclimáticas. La precipitación promedio anual fue de 500 a 600 mm, la temperatura de 29 ºC, la humedad relativa de 79 % y la evapotranspiración (ET) de 2 500 mm. Durante el experimento, la temperatura promedio diaria fue de 29,3 °C (mínima 24,1 °C; máxima de 35,0 °C), mientras que la precipitación total y diaria fue de 423 y 4,7 mm; respectivamente. El suelo correspondió a un Typic haplargids, francosa fina, de baja fertilidad natural, baja retención de humedad y pH entre 6,26 y 4,95 (Suárez et al., 2012).

Diseño experimental. Se evaluaron dos tratamientos, correspondientes a dos genotipos (azul y blanco) de C. ternatea. Se estableció un diseño experimental completamente aleatorizado, con treinta repeticiones por genotipo, y una planta como unidad experimental.

Procedimiento experimental. El material vegetal se obtuvo de semillas de C. ternatea (genotipos azul y blanco), almacenadas a 10 ºC en el laboratorio de propagación de plantas, de la Facultad de Agronomía, LUZ. Las plantas, de 30 días de edad, se establecieron en el campo, en un sistema de conducción de espaldera vertical, de acuerdo con lo indicado por Suárez et al. (2012). Se utilizaron seis hileras, de 5 m de largo, con 1 m de separación, cada una con una línea de alambre (calibre 18) a una distancia de 0,40 m del suelo. En cada hilera se realizaron diez hoyos, separados por 0,50 m, a los que se les agregó 1 kg de arena y estiércol de bovino (proporción 1:1), previamente lavado con agua, de acuerdo con lo señalado por Jiménez et al. (2017), sin la aplicación de fungicida. Luego, se sembraron los dos genotipos de C. ternatea, para un total de 30 plantas cada uno.

El riego y el control de arvenses se realizaron de forma manual, cada tres días. Las inspecciones sanitarias se llevaron a cabo quincenalmente. Para el abonado con estiércol de bovino disponible en la región (1 kg/planta), se procedió una vez al mes. Entre las hileras de plantas también se colocó una cobertura de material vegetal seco, para disminuir la incidencia de malezas y proteger y mantener la humedad del suelo (Suárez et al., 2012). El experimento se desarrolló a exposición solar plena.

Variables de estudio. A los 90 días de establecido el experimento, se seleccionaron al azar doce plantas por genotipo, sin considerar las que se encontraban en el extremo de cada hilera (Suárez et al., 2012) para los análisis siguientes:

Distribución de MS. Se determinó el contenido de MS por planta (parte aérea entera) y de sus componentes: hojas (folíolos y pecíolos), ramas y tallo, botones florales, flores y frutos. Además, se estimó la proporción hoja/tallo. La MS por planta se obtuvo luego de secar la parte aérea en una estufa a 65 °C durante 48 h. Después se pesaron por separado los órganos y las estructuras mencionadas. La proporción hoja/tallo se calculó mediante la relación de la MS de las hojas y de las ramas y tallo.

Área foliar por planta. Para medir el área foliar se usó un planímetro óptico (Delta T-Devices Mkm2), seis plantas por genotipo y una muestra de veinte hojas por planta. Para la lectura, se utilizaron solo los folíolos de las hojas. El área foliar por planta se calculó al multiplicar el área específica de la muestra de las hojas por la MS de hojas por planta. El área específica de la muestra de hojas es la relación entre el área foliar y la MS de la muestra de hojas.

Calidad nutricional. Después del secado de la parte aérea de cada planta, a 65 °C por 48 h, el material (harina) se molió y se almacenó en bolsas plásticas de 1,0 kg de capacidad, selladas herméticamente e identificadas hasta su análisis. Se determinó MS, ceniza (Cz), proteína bruta (PB), extracto etéreo (EE), fibra bruta (FB), extracto libre de nitrógeno (ELN), nutrientes digeribles totales (NDT) (AOAC 1995); fibra neutro detergente (FDN), fibra ácido detergente (FDA), lignina ácido detergente (LDA) (Van Soest et al., 1991). El potencial de ingestión de MS y el valor relativo del forraje se calcularon según Linn y Martin (1989).

Análisis estadístico. Se realizó un análisis de varianza mediante el procedimiento GLM del programa Statistical Analysis System. Cuando se detectaron diferencias significativas, se utilizó la prueba de Tukey para efectuar la comparación de medias (SAS, 2012).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

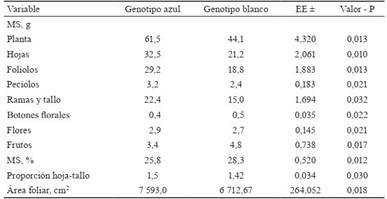

El genotipo de C. ternatea afectó significativamente (p < 0,05) el contenido de MS por planta y el de los componentes: hojas, folíolos, pecíolos, ramas y tallo, botones florales, flores y frutos. De igual manera, influyó en la proporción hoja/tallo y en el área foliar (tabla 1). En dichas variables, el genotipo azul registró los mayores valores, excepto para la MS de botones florales y frutos. Los valores de MS por planta y área foliar en este estudio superaron ampliamente los informados en otras investigaciones.

Tabla 1 Contenido de materia seca, proporción hoja/tallo y área foliar en dos genotipos de la leguminosa forrajera C. ternatea.

Deminicis et al. (2018) indicaron 2,5 g/planta a los 120 días. Luna-Murillo et al. (2019) informaron 18,8 g/planta a los 60 días de cultivo. En tanto, Mahfouz et al. (2020) refirieron 5,9 g/planta y 980 cm2 a los 60 días después del trasplante. Morales-Guzmán et al. (2020) registraron 0,07 g/planta y 245 cm2, a los 30 días de establecidas.

Los rendimientos de MS, según la densidad de 20 000 plantas/ha utilizada en el experimento (1 m de separación entre hileras y 0,5 m entre plantas), fueron equivalentes a 1,230 y 0,882 t/ha en los genotipos azul y blanco, respectivamente. Este resultado contrasta con un estudio de Villanueva-Avalos et al. (2004), quienes refirieron 1,6-2,5 t/ha de rendimiento en condiciones de riego. En tanto, Mahfouz et al. (2020) registraron 1,3 t/ha a los 60 días después del trasplante. El rendimiento del genotipo azul superó lo que indicaron Jiménez-Guillén et al. (2013), quienes informaron 0,860 t/ha de MS en una asociación gramínea-leguminosa (tres hileras de pasto señal, dos hileras de C. ternatea), esta última sembrada a chorro corrido en surcos distanciados a 0,7 m. En el presente estudio, los rendimientos del genotipo blanco se corresponden con los de estos últimos autores. Sin embargo, no superaron la tonelada de MS por hectárea.

En la distribución de la MS, la parte aérea de la planta del genotipo azul estuvo constituida principalmente por hojas (52,9 %), luego por ramas y tallo (36,4 %) y, en menor proporción, por frutos (5,5 %), flores (4,7 %) y botones florales (0,6 %). El genotipo blanco mostró un comportamiento similar al azul en los componentes hojas (48,2 %) y ramas y tallo (33,9 %). Sin embargo, en frutos (10,8 %), flores (6,0 %) y botones florales (1,1 %), el genotipo blanco presentó los mayores porcentajes. Estos resultados difieren de los informados por Jiménez-Guillén et al. (2013), quienes en C. ternatea variedad Tehuana, asociada con Brachiaria decumbens Stapf., encontraron mayor proporción de tallos (50 %), le siguieron las hojas (35-39 %) y los frutos (10-12 %). La MS por planta de ambos genotipos estuvo representada básicamente por hojas, ramas y tallo: 89,2 % en el azul y 82,1 % en el blanco.

Cuando se analizó la MS, expresada en porcentaje, se encontró que el genotipo afectó significativamente (p < 0,05) el porcentaje de MS, siendo mayor en el genotipo blanco. Esto último se debe a que este genotipo para los 90 días de cultivo en campo presentó menor follaje, mayor cantidad de frutos con semillas (tabla 1) y menor contenido de humedad (71,7 %) en comparación con el genotipo azul, que dejó ver mayor vigor y humedad (74,3 %). La mayor cantidad de frutos con semillas implica mayor demanda de fotoasimilados. De estos, desde otras partes de la planta, ambas estructuras constituyen órganos de destino o importadores irreversibles, que consumen y acumulan fotoasimilados -transportados vía floema- para el metabolismo, el crecimiento y el almacenamiento como reserva (Taiz et al., 2015).

El porcentaje de MS del genotipo blanco fue similar al indicado a los 120 días (29,6 %) por Deminicis et al. (2018), aunque el valor del azul se ubicó por debajo. De igual manera, los porcentajes obtenidos en los dos genotipos (tabla 1) superaron a los que se informaron en otros trabajos. Abreu et al. (2014) en producción de semillas, en plantas de 90 días de edad, obtuvieron 19,7 %. Macías-Pettao et al. (2021) indicaron 22,1% a los 90 días del trasplante. Estas diferencias se pueden atribuir a las condiciones experimentales, edafoclimáticas (precipitación) y de manejo (fertilización orgánica con estiércol de bovino).

Espinoza-Coronel et al. (2020) encontraron que la aplicación de fertilizantes biológicos comerciales, que incluyen microorganismos benéficos, ácidos orgánicos, aminoácidos, fitohormonas y ácidos húmicos, hongos endomicorrízicos, y otros nutrientes (N, P, K y MO), favoreció la producción de forraje fresco en C. ternatea.

En cuanto a la precipitación, Scull-Rodríguez et al. (2021) hallaron mayores porcentajes de MS en Spathodea campanulata (Bignoniaceae) durante la época lluviosa con respecto a la de pocas precipitaciones.

Incluso, cuando los dos genotipos mostraron diferencias en la proporción hoja/tallo, a favor del genotipo azul, sus valores fueron altos (tabla 1), pues contrastan con lo informado por Villanueva-Avalos et al. (2004) para plantas de 84 días de edad (0,97). Esto demostró que el crecimiento de las hojas con respecto al tallo fue mayor.

Según Jiménez et al. (2017), la proporción hoja/tallo es un factor dependiente de la distribución de los fotoasimilados, en la que podrían influir estímulos ambientales y la capacidad vegetativa de la planta para modificar la distribución de biomasa en los diferentes órganos, y tolerar así condiciones adversas. Las hojas son la superficie de intercambio entre la planta y el ambiente, así como el lugar donde ocurre la fotosíntesis. La intensidad de estos intercambios y de la actividad fotosintética tiene una relación directa con el área foliar: a mayor área foliar, mayor incremento de la actividad fotosintética, que conduce a la producción de fotoasimilados (Taiz et al., 2015; Jiménez et al., 2017).

La mayor cantidad de hojas observada en ambos genotipos, en términos de MS, proporción hoja/tallo y área foliar, se asoció al marco de siembra utilizado, que proporcionó mayor espaciamiento entre plantas, y redujo la competencia por luminosidad, humedad y nutrientes del suelo, lo que permitió la expresión de la capacidad de producción de biomasa por planta. Al respecto, Paniagua et al. (2020) y Jácome-Gómez y Ramírez-Villalobos (2021) señalaron que, en las condiciones de menor densidad de siembra y plena exposición solar respectivamente, las plantas tienen mayor fuente de energía e información para la fotosíntesis y la acumulación de carbohidratos y, por ende, mayor tasa de crecimiento y producción de biomasa.

Entre otros factores que pudieron haber favorecido el desarrollo de los dos genotipos de C. ternatea, se hallan el riego, la precipitación (423 mm, distribuidos durante los 90 días de cultivo) y la fertilización orgánica con estiércol de bovino. Taiz et al. (2015) y Jácome-Gómez y Ramírez-Villalobos (2021) indicaron que las condiciones ambientales y de manejo del cultivo ejercen su efecto a través de cambios en la diferenciación y el alargamiento de los órganos, así como en la captación y la distribución de los recursos entre los distintos órganos de la planta.

La aplicación de estiércol de bovino también contribuyó a la respuesta de los genotipos en estudio, debido a sus propiedades fisicoquímicas y a su posible aporte en la nutrición de las plantas. En investigaciones realizadas en C. ternatea (Suárez et al., 2012) y en otras especies, se informó que el estiércol incrementa el área foliar y la biomasa aérea, entre otras variables (Jiménez et al., 2017; Pírela-Almarza et al., 2018). A su vez, puede mejorar la estructura del suelo, al favorecer la aireación y retención de humedad; además, representa una alternativa de fertilización sencilla, práctica y ambientalista en el manejo agronómico (Jiménez et al., 2017).

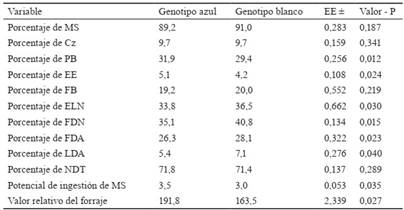

Con respecto a los análisis de calidad nutricional de la harina (tabla 2), no se encontraron diferencias significativas entre los genotipos para la variable porcentaje de MS. El valor obtenido en ambos genotipos fue alto (89,5 y 90,3 %), y concuerda con lo informado por Suárez et al. (2012). Dichos resultados también se corresponden con el contenido de MS señalado por Villanueva-Avalos et al. (2004) para las diferentes etapas fenológicas de la planta: vegetativa (89,0 % - 42 días), floración (90,4 % - 56 días), formación de vainas o legumbres (90,7 % - 70 días) y producción de semillas (91,1 % - 84 días).

Tabla 2 Calidad nutricional de los genotipos azul y blanco de la leguminosa forrajera C. ternatea.

MS: materia seca, Cz: cenizas, PB: proteína bruta, EE: extracto etéreo, FB: fibra bruta, ELN: extracto libre de nitrógeno, FDN: fibra neutro detergente, FDA: fibra ácido detergente: LDA: lignina ácido detergente, NDT: nutrientes digeribles totales

Los genotipos no presentaron diferencias significativas para el porcentaje de Cz, fracción mineral. Los valores de ambos genotipos fueron altos, y difieren de los registrados en otros trabajos. Abreu et al. (2014) obtuvieron menor porcentaje de Cz a los 70 y 90 días (6,7 % y 6,1 %, respectivamente), mientras que Villanueva-Avalos et al. (2004) informaron 7,2 % a los 84 días y Sosa-Montes et al. (2020) 6,8 % a los 30 días. En semillas de C. ternatea, Espinoza-Coronel et al. (2020) registraron 3,4 % de Cz. No obstante, el porcentaje de Cz obtenido en esta investigación se encuentra en el rango reportado para gramíneas forrajeras (7-13 %) (INTAGRI, 2018).

Para el porcentaje de PB, los genotipos de C. ternatea mostraron diferencias significativas (p < 0,05). El genotipo azul presentó el mayor porcentaje, resultado que coincide con los valores (32,1 y 29,6 %) indicados por Suárez et al. (2012). Ambos genotipos presentaron altos contenidos de PB y se ubicaron por encima del 22,7 % señalado por Sosa-Montes et al. (2020) en plantas de 30 días de edad. Estos resultados contrastan con los porcentajes de PB referidos en otros trabajos. Abreu et al. (2014) determinaron 24,1 % de PB a los 90 días, y Deminicis et al. (2018) 13,6 % a los 120. Macías-Pettao et al. (2021) informaron 22,2 % a los 90 días y Mahfouz et al. (2020) 20,1 % a los 60 días después del trasplante.

Los porcentajes de PB de ambos genotipos, a los 90 días de cultivo, superaron ampliamente lo señalado por Jusoh y Nur (2018) en legumbres de C. ternatea (25,5 %). De igual manera, los resultados de ambos genotipos sobrepasaron los indicados para árboles y arbustos (Cabrera-Núñez et al., 2019) y otras leguminosas forrajeras (Alatorre-Hernández et al., 2018; Jusoh y Nur, 2018) utilizadas en la alimentación del ganado bovino y ovino-caprino. El alto porcentaje en ambos genotipos refleja la alta calidad nutricional potencialmente aprovechable por el animal en sus procesos metabólicos para la ganancia de peso o la producción de leche, y para ambas. No obstante, los altos valores de PB obtenidos en los dos genotipos también se pueden asociar a la fase fenológica de las plantas: la reproductiva, por la presencia de frutos (tabla 1) con semillas. En esta última, Espinoza-Coronel et al. (2020) determinaron 40,8 % (base seca).

El genotipo de C. ternatea influyó significativamente (p < 0,05) en el porcentaje de EE. El mayor contenido lo alcanzó el genotipo azul, y es similar al 4,9 % señalado por Macías-Pettao et al. (2021) a los 90 días después del trasplante. Los porcentajes de ambos genotipos se consideraron altos con respecto a los trabajos de Sosa-Montes et al. (2020), quienes obtuvieron 3,1 % a los 30 días de edad. También lo fueron con relación al 3,5 % informado por Villanueva-Avalos et al. (2004). Sin embargo, resultaron diferentes (9,2 y 6,4 % a los 28 y 35 días de rebrote, respectivamente) de los informados por Castrejón-Pineda et al. (2017). Los valores aquí obtenidos en los dos genotipos se ubican en el rango del porcentaje de EE (3-8 %) indicado para gramíneas forrajeras (INTAGRI, 2018).

En cuanto al porcentaje de FB, los genotipos no mostraron diferencias significativas. Los valores de ambos fueron bajos con respecto a otros trabajos. Villanueva-Avalos et al. (2004) notificaron 38,3 % a los 84 días. Sosa-Montes et al. (2020) determinaron porcentajes superiores a 40 % en plantas de 30 días de edad. Mahfouz et al. (2020) y Macías-Pettao et al. (2021) obtuvieron 19,2 y 29,6 % a los 60 y 90 días después del trasplante, respectivamente.

En cuanto al porcentaje de ELN, los dos genotipos presentaron diferencias (p < 0,05), con el mayor valor en el blanco. Los porcentajes de ambos se ubicaron por encima de lo registrado por Sosa-Montes et al. (2020) en plantas de 30 días (26,9 %) y por Villanueva-Avalos et al. (2004) (32,3 %). Además, tienen similitud con el valor referido por Macías-Pettao et al. (2021) a los 90 días después del trasplante (35,2 %).

El genotipo afectó significativamente (p < 0,05) el porcentaje de FDN. El mayor valor lo alcanzó el genotipo blanco, que se acercó a lo indicado por Abreu et al. (2014) a los 90 días (42,3 %). Sin embargo, los resultados no se corresponden con otras investigaciones que han obtenido porcentajes más altos de FDN: 46,5 % a los 30 días (Sosa-Montes et al., 2020); 54,2 % a los 84 días (Villanueva-Avalos et al., 2004) y 66,8 % a los 120 días (Deminicis et al., 2018).

De acuerdo con los estándares de calidad para forrajes, descritos por Linn y Martín (1989), el porcentaje de FDN en el genotipo azul se ubicó en la categoría menor de 40 % (calidad excelente) y la del genotipo blanco, entre 40 y 46 % (calidad alta).

La FDN está constituida por celulosa, hemicelulosa y lignina, y representa el total de fibra insoluble del forraje, por lo que las especies con bajo contenido de FDN (< 41%), como los dos genotipos evaluados, tienen mayor potencial de ingestión por el animal y, por ende, son generalmente de mayor calidad y valor económico.

En lo que respecta al porcentaje de FDA, fracción menos digerible del forraje, el genotipo mostró diferencias significativas (p < 0,05). El mayor valor lo registró el blanco. Los porcentajes de ambos genotipos fueron bajos, y distintos de los señalados por Villanueva-Avalos et al. (2004) a los 84 días (46,9 %).

En otras investigaciones se han informado porcentajes de FDA superiores. Sosa-Montes et al. (2020) registraron 38,7 % a los 30 días. En tanto, Castrejón-Pineda et al. (2017) refirieron 31,1 y 34,5 %, a los 28 y 35 días de rebrote. Deminicis et al. (2018) señalaron 53,8 % a los 120 días. No obstante, el porcentaje de FDA obtenido en los dos genotipos se halla en el parámetro indicado por Linn y Martin (1989) para la categoría menor del 31 % (calidad excelente), cuando las plantas tenían 90 días de cultivo en campo.

Los genotipos mostraron diferencias (p < 0,05) en el porcentaje de LDA. El mayor valor se encontró en el genotipo blanco, cercano a lo reportado por Abreu et al. (2014) con 7,6 %, a los 90 días. Sin embargo, difirió notablemente de lo indicado por Villanueva-Avalos et al. (2004) a los 84 días (16,1 %) y por Sosa-Montes et al. (2020) a los 30 (8,8 %). El porcentaje de LDA del genotipo azul fue ligeramente superior al 5 %, mientras que el del blanco se ubicó entre 5 y 10 %. Esto los clasifica de alto y medio valor nutritivo, respectivamente, según Vargas (2002). Incluso, cuando los dos genotipos tenían 90 días de cultivo en campo, sus contenidos de fibra y lignina se encontraron en los límites aceptables. En plantas adultas, dichos parámetros tienden a ser mayores, por lo que la digestibilidad y el consumo potencial de los forrajes se reducen. Por cada aumento de una unidad porcentual en lignina, la MS digestible disminuye tres o cuatro unidades porcentuales (Linn y Martin 1989).

Para el porcentaje de NDT no se encontraron diferencias significativas por efecto del genotipo. Los valores de los dos genotipos se hallaron en la categoría mayor de 65 % (calidad excelente) descrita por Linn y Martin (1989). Al respecto, otras investigaciones en C. ternatea han mostrado 68,9 y 69,9 % de digestibilidad in vitro e in situ de la MS, en plantas de 30 días (Sosa-Montes et al., 2020) y 61,1 % de digestibilidad in vitro, a los 35 días de rebrote (Castrejón-Pineda et al., 2017).

Los genotipos presentaron diferencias significativas (p < 0,05) en el potencial de ingestión de MS y en el valor relativo del forraje en dichas variables. El genotipo azul registró el mayor valor. De acuerdo con los estándares de Linn y Martin (1989), el potencial de ingestión de MS resultó de calidad excelente en el genotipo azul (mayor de 3), y alta en el genotipo blanco (3-2,6). En tanto que el valor relativo de forraje en ambos genotipos fue de calidad nutricional excelente (mayor de 151).

Al considerar de forma global los resultados obtenidos en la calidad nutricional de ambos genotipos, el genotipo azul obtuvo los mayores valores de PB, EE, potencial de ingestión de MS y valor relativo del forraje. El blanco logró los mayores porcentajes de ELN, FDN, FDA y LDA. A pesar de estas diferencias, los dos genotipos presentaron altos porcentajes de MS, PB y NDT, así como valores aceptables de FDN, FDA, potencial de ingestión de MS y valor relativo del forraje. Estos parámetros demostraron la calidad nutricional y el valor energético de C. ternatea, excelente como suplemento alimenticio para el ganado.

Estos buenos resultados se pueden asociar al tipo de planta utilizada (leguminosa herbácea), a la fase fenológica, al manejo ecológico con estiércol y a la presencia de precipitaciones durante el experimento, que pudieron contribuir a que las plantas expresaran su máximo potencial de desarrollo, aún en un suelo pobre de baja actividad biológica y presencia de argílico, lo que se corresponde con lo señalado por Suárez et al. (2012). En gramíneas asociadas con la leguminosa Lotus uliginosus Schkur, Castro-Rincón et al. (2021) confirmaron el efecto favorable de la época de altas precipitaciones en el contenido de PB, lo que también se ha corroborado en la especie S. campanulata en un estudio de Scull-Rodríguez et al. (2021).

CONCLUSIONES

El crecimiento de los genotipos azul y blanco, en términos de MS por planta, proporción hoja/tallo y área foliar, fue diferente. Sin embargo, la distribución de la MS y proporción hoja/tallo en ambos genotipos mostró un comportamiento similar, constituido principalmente por hojas. El genotipo azul destacó por su mayor crecimiento vegetativo, y el blanco por la producción de frutos y flores.

En ambos genotipos, la calidad nutricional fue excelente. Esto demostró el potencial, a corto plazo, de esta leguminosa forrajera en los sistemas de producción agropecuarios en Venezuela, debido a su excelente composición bromatológica.