Introducción

El sector agropecuario ecuatoriano es y continuará siendo muy importante para la economía nacional, no solo por su aporte al producto interno bruto (20,7 %), sino por su fuerte encadenamiento con otros sectores. Las exportaciones silvoagropecuarias y agroindustriales representan 26,1 % de las exportaciones totales y, en términos de ocupación, emplean 23,5 % de la población económicamente activa (MAG, 2019).

En Ecuador, específicamente en el territorio de la provincia de Santa Elena, los habitantes de las comunas poseen valiosos saberes agropecuarios (ancestrales, tradicionales, contemporáneos) que es necesario rescatar y socializar para que se apliquen por los agricultores, de modo que posibiliten la conservación de los recursos naturales. Los saberes identificados se relacionan con una agricultura basada en principios agroecológicos.

El saber más antiguo y que aún se mantiene vigente es la utilización de las albarradas como estructuras hidráulicas para la cosecha de agua (Balmaseda-Espinosa et al., 2019). Sin embargo, es evidente la necesidad de trabajar con los productores de la península que muestran limitaciones para organizarse, desconocimiento sobre la agricultura agroecológica y temores ante el cambio de métodos en la producción. Se desaprovechan así oportunidades del entorno, al no considerar el costo ambiental y social de las producciones.

En este contexto, la investigación científica constituye una actividad dinamizadora que contribuye al desarrollo del sector agropecuario. Sin lugar a dudas, los sistemas agroproductivos están expuestos a cambios radicales en cuanto a esquemas productivos, agregación de valor a sus principales rubros, desarrollo de conocimientos sobre nuevas especies vegetales o animales que permitan identificar nuevos rubros, los mercados y la aplicación de prácticas agroecológicas que faciliten la articulación entre actores nacionales y los mercados mundiales (Sánchez et al., 2018; Tapia-Hermida et al., 2018).

A nivel internacional, la caracterización de fincas y sistemas agropecuarios, se utiliza para la generación y adopción de alternativas tecnológicas y de buenas prácticas agroalimentarias sostenibles y resilientes. Autores como García-Pinzón et al. (2021) consideran en este campo que el adecuado conocimiento de las circunstancias del productor rural es la base de todo proceso de investigación y transferencia, además alegan que la tecnología que se genere se debe elaborar según dichas circunstancias, limitaciones y posibilidades.

Pardo-Rozo et al. (2015) corroboran que la caracterización de fincas facilita el análisis del funcionamiento de los sistemas productivos rurales, lo que implica hallar y describir la relación entre variables. Estos autores asumen que son procesos complejos, que demandan observar la relación de los grupos familiares y comunidades con el entorno cultural, en función de objetivos empresariales, económicos y financieros. A partir de lo anterior, la presente investigación tiene como objetivo caracterizar los sistemas agroproductivos de la parroquia Colonche en Santa Elena, Ecuador.

Materiales y Métodos

Descripción del área de investigación. La provincia Santa Elena se ubica en el sureste del territorio ecuatoriano, en el perfil costanero del Pacífico Sur, con clima tropical. Tiene una longitud de 150 kilómetros y está divida en las parroquias Santa Elena (periferia), Atahualpa, Colonche, Chanduy, Manglaralto, Simón Bolívar, San José de Ancón. Posee una población económicamente activa en las áreas productivas de la agricultura (25,0 %), el comercio (12,0 %), la manufactura (11,4 %), la construcción (8,6 %) y el empleo público, privado y subempleados (43,0 %).

La parroquia Colonche geográficamente tiene la influencia del ecosistema natural de la cordillera Chongón-Colonche, con extensión de 1 149,33 km2, población de 31 322 habitantes (INEC, 2010), crecimiento aproximado de 41 050 al 2020, según el sistema nacional de información y la secretaria técnica del plan Ecuador (proyección SIN-STPE, 2017). Políticamente está dividida en 18 comunas y 44 recintos.

Se destaca como un sector estratégico para cultivos de ciclo corto, perennes, forestales y para la cría de ganado vacuno, porcino, caprino y aves de corral, ya que tiene influencia de riego por la cuenca del rio Javita. Cuenta con la presa San Vicente como recurso hídrico contemplado en el proyecto trasvase a la península de Santa Elena, lo que permite llevar a cabo el proceso del manejo agropecuario e identifica la zona como agroproductora (GAD, 2019).

Procedimiento experimental. La investigación se desarrolló según el método de investigación-acción, planificar, actuar, observar y reflexionar. Se dirigió a conocer cuáles son las características y potencialidades de las comunas en estudio para la adopción de prácticas agroecológicas. Los resultados se analizaron y estudiaron, lo que condujo a la formulación de nuevas estrategias para el mejoramiento del proceso de aprendizaje por parte de los agricultores (Guerrero-Flórez, 2019).

Se partió de un diagnóstico inicial por medio del que se consultó a actores sociales hacia la búsqueda de apreciaciones, puntos de vista y opiniones sobre el uso de alternativas tecnológicas y prácticas agroalimentarias sostenibles y resilientes (Guevara-Alban et al., 2020). Mediante entrevistas y encuestas se identificaron las posibles prácticas a realizar en sus fincas: el uso de abonos orgánicos, la rotación de cultivos, la diversificación de las producciones y del mercado, entre otras.

Muestra. Los datos provienen de 313 fincas representativas de la población, pertenecientes a la parroquia Colonche, provincia de Santa Elena, Ecuador. Se consideraron las ocho comunas agroproductivas existentes en Colonche: Calicanto (15), Cerezal Bellavista (116), Las Balsas (71), Loma Alta (27), Manantial de Colonche (5), Manantial de Guangala (59), Salanguillo (16) y San Marcos (4). Se realizaron entrevistas y encuestas a los dueños de las fincas. Los indicadores considerados en las encuestas se muestran en la tabla 1.

Tabla 1 Indicadores que se incluyeron en las encuestas.

| No | Prácticas culturales y uso del suelo |

|---|---|

| 1 | Utiliza residuos de cosecha |

| 2 | Quema residuos de cosecha |

| 3 | Incorpora todos los residuos de cosecha al suelo |

| 4 | Deja una parte y no reincorpora |

| 5 | Recoge la paja |

| 6 | Usa abonos verdes |

| 7 | Rotación de cultivo |

| 8 | Integración de la producción animal y vegetal |

| 9 | Cultivos asociados con plantas anuales |

| 10 | Cultivos asociados con frutales |

| 11 | Un solo cultivo todo el tiempo |

Análisis estadístico. Para la caracterización y descripción de las fincas y sistemas agroalimentarios se utilizó una estadística descriptiva, que incluyó: tablas de frecuencia, diagrama de barras, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Se analizaron las variables años de experiencia del propietario en el manejo de las fincas, nivel de escolaridad del propietario, cantidad de integrantes de la familia y salario percibido fuera de la finca. Además, se analizaron otras variables como el total de superficie de la unidad productiva, la cantidad de superficie en explotación y de superficie con riego, el número de parcelas y el tiempo diario que dedica a la agricultura (todo el día, 8 h; la mañana y parte de la tarde, 6 h; la mañana, 4 h; parte de la mañana, 2 h), los tipos de cultivos y la cría de animales (producción vacuna, crianza de aves, producción caprina y porcina). Con dichas variables se realizó un análisis de clúster o de conglomerados jerárquicos, por medio de la distancia de Ward o de Manhattan. Se realizó el análisis estadístico descriptivo (media, desviación estándar). La selección y la aplicación del criterio de agrupación y la determinación de la estructura correcta (elección del número de grupos) fue el manejo del sistema agroproductivo existente. Los datos se procesaron por el programa IBM SPSS® Statistics 22.

Resultados y Discusión

Las fincas de los sectores de la parroquia Colonche son representativas de los agroecosistemas y formas de manejo en la región. Las variables asociadas a los productores dueños de fincas indican que estos propietarios poseen como promedio 28 años de experiencia en el manejo de sus fincas, y 50,8 % superan este valor promedio, lo que evidencia estabilidad en la gestión tradicional de los predios. Al mismo tiempo, se conoció que 92,7 % de estos productores jefes de fincas alcanzaron el nivel primario, y solo 3,5 % logran estudios universitarios (fig. 1). Ese bajo nivel de instrucción podría ser un factor limitante al aceptar el uso de nuevas tecnologías de producción que traigan consigo prácticas sobre bases agroecológicas.

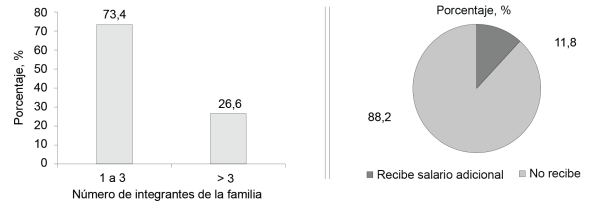

La fig. 2 muestra que 73,4 % de estas fincas lo integran de uno a tres miembros de la familia. De estos propietarios y sus familias, 88,2 % no reciben salario por actividades fuera de la finca. Esto pudiera estar explicado, entre otros aspectos, porque son sistemas agroproductivos tradicionales, de subsistencia, que constituyen un patrimonio de sustento familiar.

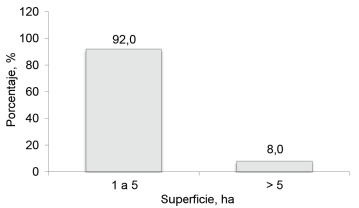

Se constata que 92,0 % de las fincas cuentan hasta con 5 ha en total. Solo 8,0 % supera esta superficie (fig. 3). Resultados similares informaron Santistevan et al. (2015), quienes en estudios asociados a la caracterización de fincas productoras en las localidades de Manglaralto y Colonche, refieren que los tamaños de fincas varían de 1 a 3 ha. El número promedio de parcelas por finca es de 1,66 parcelas, con desviación estándar (DE) de 0,91 y cada finca la componen entre una y cinco parcelas.

El total de superficie en las 313 fincas es de 1 223 ha: 538 ha están en explotación. De estas, 530 ha corresponden a superficies con riego, mientras que el resto del área está cubierta por bosques, áreas en barbecho y pastos naturales. La cantidad de horas promedio que dedican al trabajo de campo es de 6,07 h por día (DE=1,67). Predomina el monocultivo (58,8 % de las fincas producen un solo cultivo) y se destaca el cultivo de Zea mays L., con la utilización de variedades introducidas que tienden a tener mejores resultados. Solo 41,2 % tiene como máximo dos cultivos (Z. mays y Musa sp.). Autores como Mogro et al. (2020) informan que, en la zona de Cotopaxi, Ecuador, existen pocas áreas dedicadas a la diversificación de cultivos e incluso con limitaciones de uso tecnológico. Estas informaciones corroboran la existencia de sistemas de agricultura tradicional en varias zonas del Ecuador, sin prácticas de rotación de cultivos, carencia de medidas de conservación y mejoramiento de los suelos, lo cual trae consigo la degradación de las tierras.

En esta parroquia, la cría de animales es principalmente para el autoconsumo. De los productores, 23,0 % se dedica a este tipo de producción, 8,6 % se consagra a la producción vacuna, 6,7 % a la crianza de aves, 4,2 % a la producción caprina y 3,5 % al ganado porcino. Es importante incentivar el incremento de la producción pecuaria en la parroquia Colonche, no solo para el autoabastecimiento de las familias, sino que forme parte de los agroecosistemas. Se contribuiría así a la economía familiar y a la sostenibilidad de los sistemas, con el correspondiente aporte de insumos para la fabricación de compuestos orgánicos destinados a la fertilización de los suelos.

A partir del análisis de conglomerado se comprobó la existencia de dos grupos (tabla 2): 99,4 % de las fincas aparecen en el primero, lo que muestra el predominio de un modelo de monocultivo tradicional. Esto se debe, fundamentalmente, a que este tipo de producción provee del sustento económico y responde a un mercado local. Sin embargo, existen capacidades potenciales para la diversificación de las producciones de acuerdo con la disponibilidad de los recursos naturales, el uso de prácticas agroecológicas y otras alternativas que permiten la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios a nivel local.

Tabla 2 Tabla de frecuencia por grupos de fincas.

| Grupo | Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 311 | 99,4 | 99,4 | 99,4 |

| 2 | 2 | 0,6 | 0,6 | 100,0 |

| Total | 313 | 100,0 | 100,0 |

Las dos fincas que se ubican en el segundo grupo son las que tienen un sistema productivo en transición agroecológica, ya que asumen prácticas agrícolas sostenibles, practican la diversificación de cultivos y la producción y aplicación de materia orgánica; además de utilizar el biodigestor, bioles y microrganismos eficientes. Sus propietarios están dispuestos a orientar sus producciones a sistemas sostenibles sobre bases agroecológicas.

La tabla 3 muestra los valores promedio por grupos, así como las diferencias entre ellos, que han sido marcadas por seis de las variables en estudio: superficie de la unidad productiva en explotación y con riego, número de parcelas, cantidad de cultivos y cantidad de tipos de animales.

Tabla 3 Análisis descriptivo por grupos de productores y variables significativas.

| Variable | Grupo 1 | Grupo 2 | Valor - P | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Media | N | DE | Media | N | DE | ||

| Edad del propietario | 51,95 | 311 | 13,82 | 46 | 2 | 22,62 | 0,545 |

| Años de experiencia | 28,1 | 311 | 15,19 | 13 | 2 | 3,536 | 0,147 |

| Superficie total, ha | 3,29 | 311 | 5,92 | 10 | 2 | 0 | 0,000 |

| Superficie en explotación, ha | 1,69 | 311 | 1,14 | 5 | 2 | 0 | 0,000 |

| Superficie con riego, ha | 1,67 | 311 | 1,13 | 5 | 2 | 0 | 0,000 |

| Número de parcelas | 1,64 | 311 | 0,87 | 5 | 2 | 0 | 0,000 |

| Tiempo dedica a la agricultura, horas/día | 6,06 | 311 | 1,67 | 8 | 2 | 0 | 0,102 |

| Total de personas que trabajan en la finca | 3,75 | 311 | 2,66 | 5 | 2 | 0 | 0,510 |

| Cantidad de cultivos en la finca | 1,56 | 311 | 0,851 | 5 | 2 | 0 | 0,000 |

| Cantidad de especies de animales | 0,23 | 311 | 0,448 | 1 | 2 | 0 | 0,015 |

DE: desviación estándar

En cuanto a prácticas culturales y uso del suelo (tabla 4), en las fincas de la parroquia 66,8 % de los productores incorpora todo residuo de cosecha al suelo y 50,8 % utiliza residuos de cosecha. Estas son prácticas de conservación de suelo que no dependen de recursos externos, lo que las hace económicas y permite la reutilización de los recursos propios del sistema de producción. Con ellas se mejora la estabilidad del sistema de agricultura de conservación, se favorece la biodiversidad, se movilizan y reciclan nutrientes, además de que se mejora la estructura del suelo y se pueden usar para controlar malezas y plagas (FAO y MADS, 2018).

Tabla 4 Resultados de la encuesta a productores, en cuanto a prácticas culturales y uso del suelo.

| No | Prácticas culturales y uso del suelo | Utilización, % |

|---|---|---|

| 1 | Utiliza residuos de cosecha | 50,8 |

| 2 | Quema residuos de cosecha | 20,1 |

| 3 | Incorpora todos los residuos de cosecha al suelo | 66,8 |

| 4 | Deja una parte y no reincorpora | 2,8 |

| 5 | Recoge la paja | 16,6 |

| 6 | Usa abonos verdes | 1,2 |

| 7 | Rotación de cultivos | 32,0 |

| 8 | Integración de la producción animal y vegetal | 1,0 |

| 9 | Cultivos asociados con plantas anuales | 4,1 |

| 10 | Cultivos asociados con frutales | 22,7 |

| 11 | Un solo cultivo todo el tiempo | 51,1 |

No obstante a lo anterior, se evidencia que menos del 7 % de los productores de la parroquia utilizan cultivos asociados con plantas anuales, rotación de cultivo con animal y abonos verdes, prácticas agroecológicas que traen consigo numerosos beneficios ambientales, sociales y económicos. El 51,12 % produce un solo cultivo todo el tiempo, es decir, monocultivo y el 23,0 % desarrolla cultivos asociados con frutales. Esta última práctica la utilizan agricultores de la zona del trasvase de Santa Elena, ya que diversifican sus producciones entre cultivo vegetal y crianza animal (Candell-Soto et al., 2016). La rotación de cultivos es una práctica milenaria que cada día se utiliza más en los sistemas agrícolas sostenibles porque se han podido observar sus múltiples ventajas: mejora el nivel medio de nitrógeno en el suelo, favorece el aumento de la actividad microbiana y contribuye a restablecer el equilibrio de los niveles de materia orgánica (Nicholls y Altieri, 2019).

En cuanto al uso de diferentes alternativas para el manejo de plagas en las fincas (tabla 5), los productores responden en 91,7 % a la aplicación del control químico en sus predios, debido a que los resultados son inmediatos, es fácil acceder al producto, y también es sencillo su uso, a pesar del desequilibrio ambiental que puede provocar. Sin embargo, este proceder no deja de ser una contradicción, ya que en estas fincas se promueve la aplicación de prácticas agroecológicas; aunque el control biológico de plagas no tiene efectos nocivos colaterales, la resistencia de las plagas es muy escasa y evita, además, plagas secundarias (Pérez-Consuegra y Caballero-Grande, 2021).

Tabla 5 Utilización de diferentes alternativas para el manejo de plagas por los productores de la parroquia.

| No | Alternativa | Utilización, % |

|---|---|---|

| 1 | Control químico | 91,7 |

| 2 | Control mecánico | 5,1 |

| 3 | Insecticida botánico | 2,2 |

| 4 | Plantas repelentes | 0,6 |

| 5 | Productos biológicos | 2,9 |

| 6 | Combinación de las técnicas químicas orgánicas con las químicas inorgánicas | 3,2 |

Autores como Andrade-Varela et al. (2019) consideran que en la Península de Santa Elena existen problemas de plagas. En esta región resulta difícil el control biológico por parte de los productores, ya que emplean sistemas de siembra tradicionales, lo que afecta la producción agrícola sostenible.

Como resultado del diagnóstico se pudo constatar que un grupo minoritario de agricultores desarrollan prácticas agrícolas agroecológicas con resultados exitosos. Sin embargo, en su gran mayoría (superior al 91,0 %), los agricultores utilizan prácticas agrícolas de la agricultura convencional. En este sentido, Martínez-Castro et al. (2015) alegan que es indispensable buscar alternativas que contribuyan a la sustentabilidad de diferentes opciones productivas en el sector agropecuario.

A partir de la información que se pudo obtener con este estudio, se propone desarrollar estrategias de comunicación para concientizar a los agricultores hacia la adopción de prácticas agroecológicas. Se sugiere organizar visitas a fincas modelos para compartir las experiencias de otros productores. Se recomienda también desarrollar días de campo y videos promocionales. De La Cruz y Pozo (2022) señalan modelos de extensión agraria mediante la aplicación de las tecnologías y la información, lo que permitirá a corto y mediano plazo el establecimiento de sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes en la región.

Conclusiones

Los sistemas agrícolas en la parroquia Colonche se corresponden con el modelo de agricultura tradicional y se caracterizan por el monocultivo, poca diversificación y producción pecuaria. Se pudo constatar el escaso manejo de prácticas agroecológicas, el poco nivel en su aplicación en cuanto al uso y conservación del suelo y al manejo integral de plagas.