Introducción

El protagonismo de la mujer rural en el desarrollo agro-productivo constituye una temática mundial para la gestión de políticas sociales, las cuales se asocian a la seguridad alimentaria y al desarrollo social en la región de América Latina y El Caribe (Pait, 2008). Los estudios económicos realizados en la región demuestran que entre el 8% y el 30% de las explotaciones se encuentran bajo la dirección de las mujeres, producto a la creciente autonomía económica de las féminas y a la proporción de mujeres productoras en las últimas décadas (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2011). De esta forma uno de los factores claves para avanzar en la igualdad de género es la autonomía económica, la cual comprende la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios mediante el acceso al trabajo remunerado, ya sea en los términos de igualdad para ambos sexos. El panorama de América Latina y El Caribe se caracteriza por la influencia de un nuevo modelo de desarrollo humano y sostenible que integre un enfoque de equidad de género, lo cual insta a la búsqueda de oportunidades de los productores(as) en el sector agropecuario y de los territorios rurales (Pérez & Campillo, 1997). Se persigue la elaboración de políticas que promuevan la equidad de género para el desarrollo rural y se manifiesta la participación social, cada vez mayor, de la mujer en las actividades agrícolas. En la misma medida en la región latinoamericana se promueve su incorporación a las for

mas de organización cooperativa de créditos y ahorro, teniendo en cuenta la presencia de los roles femeninos en la reproducción de las familias y el desarrollo de las comunidades. En este marco de acción regional se persigue el bienestar social y la equidad de género en el sector agrícola y en el escenario rural donde de manifiestan innumerables cambios producidos en la recién década que se reproducen como tendencias, como son: la desigualdad de ingresos de mujeres y los jóvenes; el aumento de las tasas de jefatura femenina en los hogares, en particular de las mujeres menores de 35 años; el aumento de la productividad relacionado con la práctica de la agricultura familiar; lograr una mayor inserción de la agricultura en los mercados internacionales (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2015).

Las relaciones desiguales de género se perciben desde múltiples perspectivas en el sistema agropecuario, entre ellas: el acceso a la tierra, el mercadeo y la agroindustria; los recursos naturales y la sostenibilidad; el financiamiento rural; el empleo agrícola; la visibilidad del trabajo y el acceso a la tecnología; la extensión y la capacitación. Respecto a la invisibilidad de la mujer como fuerza de trabajo, desde el enfoque de género se incorpora al análisis estadístico, siendo necesarias este tipo de variables para el reconocimiento social y el seguimiento en la formulación de las políticas en materia de igualdad entre mujeres y hombres (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2011). Una problemática crucial para el desarrollo de políticas públicas en función del bienestar de la mujer rural se encuentra en identificar la diversidad de relaciones de género que se reproducen en la sociedad, de forma específica, en el sector agrícola y en la nuevas reinterpretaciones que surgen acerca de “lo rural”. Para ello es necesario conciliar los elementos centrales que intervienen en la concepción de género y los principales enfoques de estudio de la perspectiva, como son: la distinción biológica entre los sexos y el conjunto de relaciones sociales que producen hombres y mujeres marcados por un conjunto de patrones históricos, culturales, sociopolíticos, económicos y religiosos. De esta forma los estudios de género en la sociedad contemporánea están llamados a apostar por el posicionamiento de la mujer rural en el desarrollo social. La igualdad de género, el empoderamiento femenino y los derechos de las mujeres son asuntos transversales en la Agenda 2030, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los objetivos están intrínsecamente vinculados a la vida de mujeres y niñas en todo el mundo, incluyendo el acercamiento a las mujeres rurales, que son esenciales para su éxito. De igual forma se evidencia que en el panorama mundial de la agricultura y la alimentación según los Objetivos de desarrollo del Milenio (2015) se manifiesta la urgencia de abordar el tema de la participación de la mujer en el sector agrícola.

El empleo de un enfoque de género en la región está determinado por el aumento de la representación femenina en los hogares rurales, aunque esta tendencia no significa que se produzca una reducción de la pobreza rural sino que está marcado por un proceso de “feminización de la agricultura, ligada a la feminización de la pobreza”. (Lahoz, 2005) De esta forma los estudios de género en la sociedad contemporánea están llamados a apostar por el posicionamiento de la mujer rural en el desarrollo social. Desde la concepción del desarrollo rural también se hace presente la incorporación del enfoque de género y la participación de los distintos actores sociales para promover políticas sociales y públicas de mejoras socioeconómicas, ambientales y políticas en función de la calidad de vida de las poblaciones que viven tanto fuera como dentro del contexto rural. De esta forma la concepción del desarrollo rural no está exenta de la participación de la mujer y el liderazgo femenino en las organizaciones sociales La emergencia de los estudios de liderazgo y género radica a que en las últimas décadas se han impulsado varias investigaciones sobre la diferenciación de estilos de liderazgo entre hombres y mujeres, ello subyace de la escasa presencia femenina en puestos de liderazgo (Cuadrado, 2003; Scholtus & Domato, 2014).

El liderazgo femenino en las organizaciones campesinas constituye un tema actual que sitúa las demandas en función del género, a la participación social y política de la mujer rural para la toma de decisiones, a la seguridad alimentaria, a la incorporación de la fuerza laboral femenina en la estructura productiva y al trabajo digno, a la educación y al acceso a los recursos materiales y sociales. El contexto rural demanda la incorporación gradual de la mujer en las actividades agropecuarias y los cargos de dirección en las organizaciones de agricultores y productores rurales. Los antecedentes teóricos anteriormente abordados corroboran la emergencia de los estudios de liderazgo femenino en las formas agrícolas de producción cooperativa en el sector agropecuario cubano puesto que se evidencian pocos estudios sobre el tema y los ya existentes se presentan de forma aleatoria en diferentes provincias del país. En este sentido no se evidencian estudios de liderazgo de la mujer rural en la provincia de Cienfuegos. Por lo que nos planteamos en esta investigación Caracterizar socio- demográficamente a la mujer

líder en las Cooperativas de Créditos y Servicios en el contexto rural cienfueguero.

Desarrollo

La existencia de desigualdades sociales hacia la mujer manifiesta la prevalencia de brechas de género en el contexto rural que limitan su incorporación a la estructura productiva como posible fuerza laboral y también influye en que las mujeres ocupen cargos de dirección y participen en el proceso de toma de decisiones en las organizaciones agropecuarias. De esta forma las brechas de género se relacionan con la “disparidad que existe en cualquier área entre las mujeres y los hombres en cuanto a su nivel de participación, el acceso a los recursos, los derechos, su poder e influencia, la remuneración y las ganancias”.(Organización de Naciones Unidas, 2011) De acuerdo a estos referentes, la visión contemporánea de los estudios de género, dirige la mirada hacia la mujer y específicamente a la mujer rural teniendo en cuenta las transformaciones socioeconómicas y políticas que inciden en el desarrollo rural en América Latina y El Caribe, por lo que desde la región latinoamericana se han potenciado políticas sociales y públicas para incrementar la participación de la mujer y el liderazgo femenino en el desarrollo rural, cuyo propósito se sustenta en la necesidad de lograr la seguridad alimentaria y la sostenibilidad social. De ahí surge la necesidad de impulsar políticas de desarrollo dirigidas a fomentar el crecimiento personal, la autonomía económica, la participación social y el liderazgo de las mujeres como vías para la emancipación social. Al respecto se manifiesta que en muchos países existe la percepción de que no se reconoce el aporte social de las mujeres en la producción agrícola, así como tampoco se manifiesta que las féminas participen en la toma de decisiones sobre los cultivos y el destino de la producción. A ello se suma la valoración de que las féminas sean capaces de entender los conocimientos sobre la extensión agrícola y por último prevalecen las percepciones sociales que hacen a la mujer como personas tímidas, difíciles de contactar y reacias a las innovaciones (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2012).

Respecto el tema se ha involucrado el trabajo de las Naciones Unidas a partir de la proyección de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, documento en que se manifiesta el compromiso global para erradicar las desigualdades entre los géneros, para generar más empleo e incorporar a la mujer como fuerza laboral y potenciar un modelo de desarrollo centrado en la calidad de vida, el bienestar de las personas y en la equidad de género. De acuerdo a Pérez Rojas, Romero & Dayanny (2010),

entre las causas que limitan la participación ascendente de la mujer en el poder, se destaca la prevalencia de una cultura patriarcal que mantiene los valores que confieren a los hombres la hegemonía social y por ende, la supeditación femenina en el desempeño de los roles genéricos tradicionalmente asignados y el ejercicio del poder en todos los ámbitos. Los cambios acaecidos no han impactado por igual a

la cultura masculina y a la femenina, tanto en intensidad como en su contenido, es por ello que resulta esencial incorporar los estudios de género. En este sentido desde la perspectiva de género se valora cómo potenciar el acceso de la mujer a puestos de dirección y su incursión en los espacios de toma de decisiones y de liderazgo (Maceo & Sierra, 2014). El liderazgo es un término que ha estado aparejado a los procesos sociales e históricos desde el surgimiento de la humanidad, el cual ha sido objeto de estudio de diversas disciplinas perspectivas, ya sean las sociales y psicológicas, así como las empresariales y de dirección.

Según este análisis sobre el liderazgo versan diversidad de criterios y múltiples significados (Cruz, 2012; Cuadrado, 2003), aunque se manifiesta la creciente incorporación de estudios sobre la relación entre el liderazgo y el género. Esta sugestiva relación se inserta en la investigación psicosocial que a partir de la década de los noventa se viene realizando, la cual considera que las mujeres tienen un estilo de liderazgo más democrático que los hombres en el proceso de dirección en las organizaciones (Cuadrado, 2003).

La emergencia de los estudios de liderazgo y género radica a que en las últimas décadas se han impulsado varias investigaciones sobre la diferenciación de estilos de liderazgo entre hombres y mujeres, ello subyace de la escasa presencia femenina en puestos de liderazgo (Cuadrado, 2003; Scholtus y Domato, 2014). Respecto a esta problemática surge el enfoque del “Techo de Cristal” a finales de los años 80 para designar los mecanismos invisibles que impiden que una profesional y mujer cualificada alcance un puesto de trabajo en sus organizaciones (Rodríguez, Jiménez & Rebollo, 2012; Scholtus & Domato, 2014).

Se evidencia entonces una forma diferente de ejercer el liderazgo en las mujeres, teniendo en cuenta factores emocionales, la capacidad de interacción, la comunicación y el consenso. Los autores Cuadrado & Morales (2008), denotaron que los hombres son más autocráticos para dirigir y no difieren de los estilos tareas

y relaciones en organizaciones, mientras que las mujeres son más democráticas.

De esta forma para la psicología social y organizacional se concibió que el liderazgo parte de la habilidad para influir en la conducta de las personas, así como también para ejercer una influencia en determinados grupos o sujetos sociales con la finalidad de obtener o cumplir una meta específica de la empresa u organización (Vásquez, 2010). Esta concepción del liderazgo basado en la influencia para conseguir un resultado y percibir el logro de determinadas metas de la organización

trajo consigo que esta visión mercantilista se fuera transformando hacia un estilo de liderazgo centrado en los valores y la moral. Los autores Martínez, Olmedo & García (2016), manifiestan que diversos estudios realizados han demostrado que el estilo de liderazgo constituye un factor clave en el proceso de trabajo grupal, en el clima laboral y social y en los resultados obtenidos por las empresas. De forma específica, el estilo de liderazgo afecta al clima laboral, a la creatividad y la productividad individual y global en las organizaciones. En la actualidad, hay una clasificación muy amplia de tipos de liderazgo en las organizaciones, aunque la presente investigación hará alusión sólo a la teoría que concebía el estilo de liderazgo transformacional.

Según Ruiz (2016), el liderazgo transformacional se enfoca en elevar el interés de los seguidores, el desarrollo de la autoconciencia y aceptación de la misión organizacional, y el ir más allá de sus autointereses, por el interés de bienestar del grupo. Asimismo coincide en que el líder transformacional inspira a los seguidores, involucra una fuerte identificación entre el personal con el líder y busca la integración de una visión compartida del futuro. Para Salazar (2006), el líder transformacional se orienta a la transformación de las creencias, actitudes y sentimientos de sus seguidores, ya que no sólo gestiona las estructuras organizacionales sino que también influye en la cultura de la organización. (Citado en Martínez, Olmedo & García, 2012). Los autores Bass & Avolio (1990), identificaron cuatro componentes que intervienen en el liderazgo transformacional:

La influencia idealizada: permite al líder mantener una autoestima, respeto, confiabilidad y fortaleza con los seguidores. Los líderes transformacionales incentivan a crear cambios en sus metas, valores, necesidades, creencias y aspiraciones.

Motivación inspiracional: es el proceso de motivación del empleado, para estar comprometido con la visión de la organización.

Estimulación intelectual: permite al líder involucrar a los empleados en actividades que despierte su interés por la creatividad, la innovación y fomenten los retos.

Consideración individualizada: En este componente el líder provee un clima laboral en el cual que cada uno de los miembros del grupo o seguidores son escuchados en forma cuidadosa con la finalidad de identificar las expectativas personales y profesionales de los seguidores (Citado en Cruz, 2012).

Atendiendo a los criterios conceptuales que asume la investigación se denota el estilo de liderazgo transformacional y las cualidades del líder democrático para potenciar el trabajo en equipo en las organizaciones. Cabe resaltar que cuando se habla entonces del liderazgo de la mujer o “liderazgo femenino” se hace referencia al protagonismo que ha alcanzado la mujer en su inserción en el ámbito público y en la esfera política. El liderazgo femenino se considera como un fenómeno reciente

que promueve un estilo de liderazgo más interactivo y estimula más la participación (Sánchez, 2011).

Los espacios de participación han estado mediados por los lugares, roles de género y por los intereses que históricamente se han producido en la sociedad (Villareal,2004). Producto a los cambios culturales e institucionales se ha propuesto elaumento de la participación de la mujer en las organizaciones agrícolas, teniendo en cuenta su doble condición de trabajadora en las faenas agrícolas y los quehaceres del hogar (International Fund for the Development of Archives, 2010), y para llegar a una conceptualización de participación es necesario comprender los presupuestos cuando la conciben como producto de la actividad humana, la cual se manifiesta en todas las relaciones sociales y en prácticas sociales de carácter diverso.

Para Rebellato & Jiménez (1997), la participación constituye un proceso en el que se forma parte, se tiene parte y se toma parte: en un primer momento se hace alusión al sentimiento de pertenencia y al compromiso personal, luego se tiene en cuenta el desempeño de una función o rol en ese entramado de esas personas, teniendo en cuenta los elementos relacionados con la comunicación y procesos de cooperación y por último se expresa la capacidad de decisión de los involucrados para realizar un análisis de la situación, las necesidades, alternativas y los recursos que se disponen.

Algunas definiciones acerca de la participación hacen alusión a los procesos políticos y sociales, lo cual contribuya al empoderamiento de las personas en cuanto a sus derechos e intereses y en esa medida contribuya a la generación de impactos sociales en favor de la defensa de los derechos humanos (Patarroyo, Castillón, Álvarez & Pineda, 2014).

Desde esta perspectiva de análisis se puede inferir que los términos empoderamiento y liderazgo por su carácter multidimensional se encuentran estrechamente ligados. De esta forma la contribución del

empoderamiento radica en conferir a la mujer las acciones para la participación en los planos socioeconómicos y medioambientales, convirtiéndose así en un liderazgo transformacional a todos los niveles y estructuras sociales (Erazo, Jiménez & López, 2014). El empoderamiento femenino según Casique (2010), no es más que el proceso y el resultado por medio del cual las mujeres alcanzan un mayor control sobre los recursos intelectuales y materiales, y desafían la ideología del patriarcado y la discriminación por género. Según los autores Blanchard, Carlos y Randolph (1997) el término empoderamiento hace referencia a “un proceso multidimensional de carácter social en donde el liderazgo, la comunicación, y los grupos auto dirigidos, reemplazan la estructura piramidal mecanicista por una estructura más horizontal en donde la participación de todos y cada uno de los individuos dentro de un sistema forman parte activa del control del mismo con el fin de fomentar la riqueza y el potencial del capital humano que posteriormente se verá reflejado no sólo en el individuo sino también en la propia organización”. (Citado en Herazo, 2005, p. 76) En el contexto rural los autores Sánchez, Boren, Calivá & Chiriboga (2011), hacen referencia al desarrollo de organizaciones sociales como espacio donde incide también el liderazgo y la participación de la mujer rural. De este modo el liderazgo en el contexto rural se relaciona con la búsqueda de soluciones que demanda la agricultura.

Este estilo de liderazgo que demanda el sector agropecuario se centra en los valores y promueve el intercambio entre los líderes, productores rurales y las organizaciones rurales basadas en la confianza, donde la participación femenina en las organizaciones está dada por la necesidad de relacionarse en los espacios públicos, con el objetivo de intercambiar con otras mujeres que atraviesan una situación similar a la de ellas. Las organizaciones sociales en el contexto rural les permiten a las mujeres acceder a una serie de beneficios, tales como, ampliar su conocimiento, intercambiar experiencias, y conocer nuevas perspectivas sociales, territoriales y culturales. Así como también permite realizar cuestionamientos sobre los roles de género, las relaciones intrafamiliares y la resignificación dela identidad. En este sentido el liderazgo de la mujer se ha trabajado desde la perspectiva de género para cambiar el posicionamiento histórico y social que han orientado sus prácticas y roles (Patarroyo, Castillón, Álvarez & Pineda, 2014), de esta forma la investigación se sustenta en estos criterios en la medida que pretende explicar las tendencias en que se manifiesta el liderazgo femenino en el contexto rural cienfueguero.

Por tanto el género está estrechamente relacionado con el tema de la participación, esta última se asocia a la elaboración de las políticas como un instrumento de poder mediante un proceso de potenciación de las capacidades individuales, colectivas y también desde el ámbito de la acción cultural (Linares, 2006).

En el sector agrícola cubano se sustenta la aplicación del Proyecto Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, el cual constituye el marco donde se establecen importantes transformaciones estructurales en el modelo de gestión económica en el país. En este sentido se han generado un grupo de medidas, que si bien constituyen oportunidades para las mujeres, el acceso de ellas es minoritario, debido a la subsistencia de la división sexual del trabajo en los sistemas productivos, así como la permanencia de prejuicios y estereotipos sexistas en el sector y en los espacios familiares, que limitan su participación en labores específicas de la producción agropecuaria. Cabe destacar entonces la voluntad política y el compromiso institucional del país por reforzar la equidad de género y el

empoderamiento de las mujeres, en contribuir a la eliminación de desigualdades de género y prejuicios, así como las conductas discriminatorias que limitan el ejercicio de los derechos de las personas, sobre todo de las mujeres. Se conoce que en cuanto a las prioridades de la producción agropecuaria, forestal y tabacalera el sistema de agrícola cubano propone potenciar la equidad de género. En este sentido se han dado pasos, para la sensibilización y capacitación a mujeres y hombres en diferentes responsabilidades, así como también para proponer

iniciativas para la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en sectores estratégicos para el desarrollo económico del país. En cuanto a la presencia de estudios que vinculan la inserción de la mujer rural y el acceso a cargos directivos y liderazgo de la mujer rural su presencia es mucho más escasa en la empresa estatal y en el sector agropecuario, tal es el caso de las Cooperativas de Créditos y Servicios (Almaguer & Torres, 2012). La necesidad de la presente investigación en las Cooperativas de Créditos y Servicios en la provincia de Cienfuegos parte de que en esta forma organizativa de la producción agropecuaria se reproducen desigualdades de género entre los asociados de las cooperativas (Maceo & Sierra, 2014) y también está presente todo un entramado social y cultural que es necesario profundizar en él desde la academia y la visión de las Ciencias Sociales.

En este sentido se han realizado estudios sobre género, empoderamiento femenino y liderazgo desde el ámbito nacional y local versan sobre: los valores de dirección y de género en las cooperativas cubanas y las aproximaciones a la situación del

empoderamiento femenino (Pérez & Díaz, 2010); el análisis la influencia de los estereotipos de género en el liderazgo femenino institucional y organizacional en los consejos populares, las recomendaciones del estudio del empoderamiento femenino en los órganos de administración del Estado en la provincia de Cienfuegos y el acceso a puestos decisorios en la esfera del poder y en la toma de decisiones (Lozano, 2012).

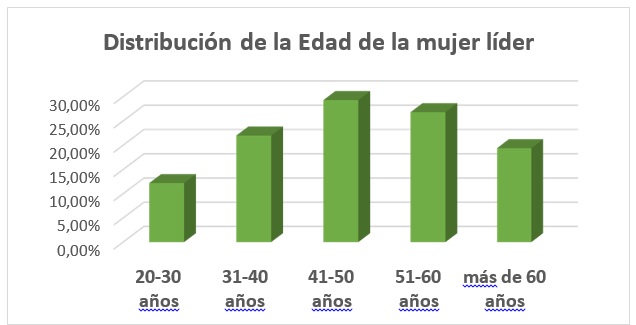

La presente investigación se auxilió de una muestra de 62 mujeres líderes sobre las cuales se denotó la prevalencia de los rangos de edades que se encuentra entre los 4150 años para un 29.3%, seguido por los rangos entre 51-60 años con un 26.8% y por último los rangos entre 31-40 años para un 22%. En menor medida semanifiesta la presencia de los rangos entre 20-30 años para un 12.2% y los que se

agrupan en un rango mayor a los 60 años en un 9.8%. A continuación se establece un gráfico para evidenciar los grupos de edades de las féminas (figura 1).

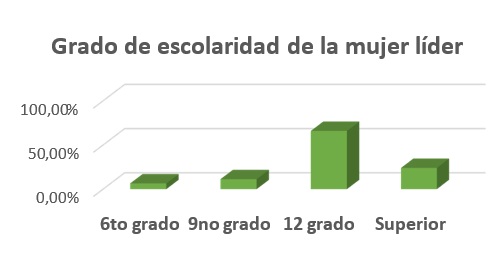

En este sentido los niveles de escolaridad más recurrentes entre las féminas son el 12 grado con un 65.9% y en menor medida se encuentra el nivel superior con un24%.Cabe destacar que se denota la presencia de estudios profesionales a nivel técnico y de enseñanza universitaria, los cuales se orientan a las carreras económicas y en las áreas del conocimiento de las Ciencias Sociales, como es el caso de Derecho (figura 2).

Cabe destacar la coincidencia con la literatura respecto a cómo ha influido positivamente el acceso a la educación en el ejercicio del liderazgo femenino, según los autores Contreras, Pedraza & Mejía (2012), afirman que el progreso de las mujeres como líderes empresariales obedeció en gran medida al acceso a la educación, a su participación cada vez más amplia en el mercado laboral (no solo en cargos directivos sino en cargos inferiores o de gerencia media).

Todo ello supone que la edad es un factor determinante en este grupo social para el alcance de un determinado nivel escolar y de instrucción y para las líderes en el contexto cubano y local el acceso a la educación se explica a partir del desarrollo de los procesos de municipalización de la Educación Superior, así como a las nuevas transformaciones de la economía cubana en el sector agropecuario que le brindan las posibilidades a la mujer rural para emplearse como fuerza laboral en las formas agrícolas de producción cooperativa.

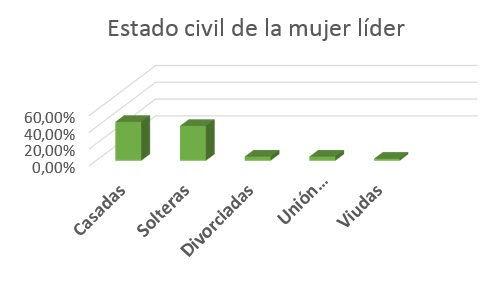

Respecto al estado civil de las féminas se manifiesta con mayor énfasis la prevalencia de mujeres que aceptan el matrimonio en un 46.3%, seguido por las mujeres que son solteras en un 41.5%. En menor medida se encuentran las divorciadas en un 4.9% y aquellas que establecen una unión consensual, mientras que por último se encuentran un 2.4% que son viudas. A continuación se muestra un gráfico que ilustra el estado civil de las féminas (figura 3).

Atendiendo al porciento significativo de mujeres casadas se aprecia que esta tendencia se evidencia más en los contextos rurales. Ello se considera como un reflejo de patrones y factores socioculturales que han trascendido en este medio rural donde la defensa de la unión familiar aún prevalece a pesar de las características de las distintas familias. Según el análisis de correlaciones entre la Edad y el Estado civil se comprobó la relación de dependencia entre ambas variables.

En menor medida también se manifiesta la presencia de madres solteras que deben asumir las responsabilidades económicas y sociales al frente de la unidad familiar y al cuidado de los hijos. Las mujeres solteras se agrupan en diversos rangos de edad, con mayor prevalencia entre las féminas de 20-31 años. Cabe destacar también la situación de las mujeres divorciadas y jubiladas, las cuales se enfrentan solas a las labores agrícolas en la finca y se encargan de la producción aunque no sean ellas las propietarias legales de la tierra, al respecto se expresó que “a raíz del divorcio tuve que darle frente a la finca y a la vida’’. Respecto a las jubiladas se

evidencia que estas constituyen grupos vulnerables para lo cual es necesario prestarle atención a la satisfacción de sus necesidades materiales y de salud puesto que han presenciado la pérdida de familiares, ya sean cónyuges o hijos.

Constituye una fortaleza para la investigación el hecho de que la gran mayoría de las líderes sean casadas puesto que esto incida a que no se afecte los niveles de la fecundidad. En este sentido el valor más significativo corresponde a 2 hijos en un 45.2%, seguido por la concepción de un hijo con un 32.3%. Mientras la distribución de la fecundidad se comporta en un 11.3% para las mujeres que no tienen hijos, así como también para las que tienen 3 hijos o más en un 9.7%. Es importante destacar, a partir de estos resultados que no existen diferencias entre estos resultados y los encontrados en el contexto rural. Para mayor comprensión se presenta un gráfico sobre la cantidad de hijos de la mujer líder (Figura 4).

Antes de señalar las distintas ocupaciones en que se desempeñan las mujeres que fueron objeto de la investigación, es necesario reseñar algunos fundamentos para ser un asociado a las organizaciones de base de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). En este sentido la ANAP es la organización de masas que dirige y responde a las

necesidades e intereses del campesinado cubano, la cual involucra a los

cooperativistas, agricultores pequeños, a los familiares de los campesinos y a otras personas vinculadas al proceso productivo. Desde el punto de vista del funcionamiento de la ANAP se establecen las labores políticas ideológicas y las de trabajo comunitario en cada una de las organizaciones de base. En este sentido se establecen los fundamentos para asociarse a una organización de base según los siguientes criterios: las personas que posean jurídicamente la propiedad de la tierra; el cónyuge, hijos o demás familiares que por consanguinidad o grado de afinidad Estado civil de la mujer líder laboren de forma estable la tierra, así como las personas jubiladas cercanas a la organización de base.

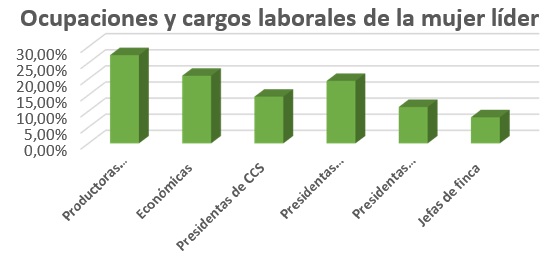

Atendiendo a las diversas ocupaciones y puestos laborales que ocupan las féminas en las Cooperativas de Créditos y Servicio (CCS), se puede corroborar según el análisis descriptivo de frecuencias que la labor más significativa incide en las Productoras asalariadas y familiares 27.4 %, seguido por las Económicas en un 21% y por las Presidentas de Organizaciones de Base en un 19.4%. En menor medida el 14.5% responde a las Presidentas de las CCS, mientras que el 11.3% representan a las Presidentas Municipales de la ANAP y por último se aprecia que un 8.1% se desempeñan como Jefas de Finca. A continuación se presenta un gráfico sobre las distintas ocupaciones y cargos labores en que se desempeña la mujer líder (Figura 5).

Las CCS se encuentran integradas por un universo de mujeres que han llegado a su actual ocupación y puesto laboral mediante el desarrollo de sus habilidades y capacidades para desempeñar su función. De esta forma se ha reconocido el trabajo de la mujer en la cooperativa, contribuyendo así al reconocimiento social de la misma durante toda sutrayectoria laboral, en este sentido nos comenta una Presidenta de la Organización de Base: “La cooperativa ha sido destacada por muchos años consecutivos gracias al trabajo que llevamos de conjunto entre todos, así como también debido a nuestro esfuerzo y dedicación para con nuestro trabajo”.

Conclusiones

Se evidencian cambios significativos en el orden sociocultural y demográfico que han contribuido al protagonismo de la mujer líder en las CCS en el contexto rural cienfueguero, resultando notable el incremento de la mujer como fuerza laboral en el sector agropecuario y cooperativo, así como su presencia al frente del hogar. La mujer líder ha trazado una serie de estrategias para la conciliación de la vida privada -familiar en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales en el ámbito laboral. El ejercicio del liderazgo femenino se sustenta en un mayor acceso a la educación y al equilibrio alcanzado en las tasas de fecundidad en contraposición con lo planteado en la literatura sobre las limitantes de laincorporación de la mujer a la gestión de las organizaciones empresariales. Las mujeres rurales en las CCS del contexto cienfueguero se desempeñan en disímiles ocupaciones y puestos laborales desde donde ejercen su liderazgo y participan en la estructura productiva del sector agropecuario. Las mujeres destacan la importancia que tienen en su vida los valores y las cualidades morales de la personalidad, ello evidencia las cualidades reales de una mujer líder en el desempeño de las tareas de dirección y administrativas sin el descuido del ámbito personal. A su vez las líderes han logrado alcanzar la adecuación del uso del tiempo en correspondencia con los roles sociales que desempeña.