En una ciudad que ya ha arribado a sus quinientos años de fundada, en una universidad que dentro de poco cumplirá trescientos años, se celebró un coloquio internacional del que ahora, con este número especial de la revista Universidad de La Habana, se reúnen algunas de las ponencias entonces expuestas. El coloquio, que tuvo lugar del 23 al 27 de septiembre de 2019, conmemoró el centenario del Museo de Arqueología Clásica Juan Miguel Dihigo, cuyo nombre actual rinde homenaje al profesor que, como reza la leyenda colocada junto a su efigie en el bajorrelieve del vestíbulo de la actual Facultad de Artes y Letras, consagró su vida al servicio de esta institución (Figura 1).

Si consideramos que las copias de arte se remontan a la antigua Roma o que en universidades europeas existían museos de copias de obras clásicas como instrumento didáctico desde el siglo xviii ‒aunque con el auge de la arqueología se multiplicaron en el xix, tanto en Europa como en América del Norte anglosajona‒, una colección centenaria parecería no tan relevante. Sin embargo, aunque en distintos países latinoamericanos, incluyendo a Cuba, también se adquirieron por las academias de arte vaciados en yeso para la enseñanza del dibujo y la escultura con anterioridad a 1919, lo que distingue al museo creado por el Dr. Dihigo es que se conformó en función de la enseñanza de la filología y la arqueología clásicas en una universidad que, una vez terminado el período colonial, se renovaba no solo con edificios modernos en locaciones entonces periféricas al centro de la ciudad, sino con nuevos programas de estudio, un claustro sometido a ejercicios de oposición, la creación de una revista y la preocupación de extender su magisterio fuera de sus muros: facetas todas en las que el Dr. Juan Miguel Dihigo tuvo un destacado papel.

Nacido en 1866, se doctoró en Filosofía y Letras en 1888 y una década después obtuvo el doctorado en Derecho Civil y Canónico. Muy pronto, en 1890, se incorporó al claustro universitario como catedrático auxiliar interino de Lengua Griega; dos años después ocupó el cargo de catedrático sustituto y en 1899 recibió la categoría máxima de profesor titular de Lengua Griega, al tiempo que durante la guerra de 1895 colaboró, bajo el seudónimo de Lincoln, en distintas labores vinculadas a la lucha emancipadora.

En aquellos años tuvo a su cargo no solo la enseñanza de Lengua Griega, sino también Sánscrito, Árabe e Historia de la Filosofía, entre otras disciplinas, como prueba de la amplia gama de sus conocimientos; en sus textos para el aprendizaje del griego dejó constancia de su preocupación e interés tanto porque la enseñanza en nuestro país se beneficiara con el aprovechamiento crítico de la tendencias más actuales, como porque los estudiantes contaran con instrumentos adecuados para una mejor comprensión de los conocimientos brindados en las asignaturas matriculadas como parte de su carrera universitaria.

Al término de la guerra de independencia, mediatizada esta por la intervención norteamericana, y en medio de los proyectos de reestructuración de la enseñanza que encabezara Enrique José Varona, Dihigo apoyó al entonces Rector de la Universidad, el Dr. Rodríguez Lendián, en la idea de que todos los catedráticos debían demostrar su idoneidad mediante la presentación a oposiciones en el comienzo de una nueva etapa en la vida universitaria. Como tenía noticias de que un buen amigo suyo se proponía optar por la cátedra de Griego, decidió aspirar a la recién creada de Lingüística y Filología, de la cual fue el primer titular a partir de 1900. El joven profesor, por tanto, dio muestras no solo de su rigor científico en sus investigaciones sobre el árabe en la historia de España, en la elaboración de textos destinados a la enseñanza, así como en conferencias y artículos publicados; sino también de su probidad moral y académica.

Al comenzar un nuevo siglo y una nueva etapa marcada, según el mismo Dihigo observa, por sentimientos encontrados ‒al no lograrse por entero el ideal por el cual se había luchado (Dihigo, 1902)‒, el académico disponía de una notable formación para enfrentar los retos existentes para establecer una enseñanza superior acorde con las necesidades del momento. La renovada universidad no solo requería de un claustro reconocido y un estudiantado presto a colaborar para alcanzar los fines propuestos, sino también de un nuevo emplazamiento, pues el vetusto y lóbrego caserón de la calle O’Reilly carecía de las condiciones indispensables. Por ello, no parece mera casualidad el que precisamente fueran Enrique José Varona, Juan Miguel Dihigo y su primo, el también profesor universitario y ya reputado biólogo, Arístides Mestre, quienes hayan escogido, para que se erigiera la nueva casa de altos estudios, la colina ocupada por la antigua pirotecnia desde la cual, entonces, se divisaba a lo lejos la ciudad. La propuesta fue aceptada y comenzaron a edificarse en tan tranquilo y aislado lugar las paredes, muros y dependencias del actual recinto universitario.

Mas era evidente que la universidad también necesitaba un medio para proyectarse en la vida académica y cultural del país. Por ello ambos primos, Juan Miguel y Arístides, hicieron suya una idea de Nicolás Heredia y fundaron en 1905 la Revista de la Facultad de Letras y Ciencias, con el objetivo expreso de «mantenerse en comunicación con todas las corrientes intelectuales, dentro y fuera de Cuba» y el deseo de que se publicara «cuanto pueda contribuir a la difusión de la cultura y a despertar y sostener el amor a la ciencia…para modificar el mundo» (vol. 1, 1905).

En cuanto a la recién establecida cátedra de Lingüística y Filología, el hasta entonces profesor de griego, ferviente interesado en el estudio de las lenguas y en los avances del conocimiento lingüístico, estaba consciente de que si bien en un principio la filología comprendía distintas disciplinas necesarias para una mejor intelección de los textos clásicos entre las que eran indispensables aquellas enfocadas en los problemas en torno a la lengua, en los tiempos que corrían la lingüística constituía por sí misma una ciencia con sus propias especificidades, mientras que también en el campo filológico habían surgido interesantes propuestas sobre objetivos y métodos Por ello, desde un principio, expuso la necesidad de separar ambas materias y dotarlas con programas acordes con las perspectivas contemporáneas. Preocupado por el carácter experimental de las investigaciones lingüísticas, no dudó en pasar un tiempo en el Colegio de Francia con el abate Rousselot, para conocer a fondo la labor en el laboratorio fonético que este conformara en París e instalar uno similar en la Universidad de La Habana en 1908. En cuanto a la filología, el otro componente de su cátedra, también la proyección de Dihigo contribuyó a que adquiriera un perfil no menos importante.

Si tenemos en cuenta que los estudios humanísticos se definen como una corriente pedagógica sustentada en el conocimiento de los clásicos griegos y latinos en su lengua original, encaminada, como define Luis Gil, a conformar un «sistema para educar la juventud en unos determinados valores y como respuesta a unas determinadas demandas sociales» (Gil, 1984, p. 67) y que constituyen la base para el estudio de las culturas modernas,1 entendemos el interés de Dihigo por dotar a esta disciplina de un programa acorde con la renovación filológica emprendida por Federico Wolf en su cátedra berlinesa ‒aunque con las limitantes impuestas por nuestras circunstancias‒,2 con conocimientos que permitieran a los estudiantes una comprensión cabal de los textos clásicos, sustentadores de valores necesarios para su formación como entes útiles a la sociedad; pero también el profesor se preocupaba en procurar una base material imprescindible en medio de la pobreza de museos legada por el muy cercano pasado colonial, tal como atestiguó el profesor y discípulo de Dihigo, el Dr. Luis de Soto, quien más tarde fuera el fundador de la cátedra de Historia del Arte (Soto, 1941).

Con el mismo tesón que dedicara a la instalación del Laboratorio de Fonética Experimental (Figura 2), Dihigo laboró arduamente hasta lograr fundar el 20 de octubre de 1919 el Museo de Arqueología Clásica, que inicialmente hubo de compartir local con el Laboratorio.

Como testimonió el Dr. Soto:

gracias al Museo Dihigo, el arte grecorromano en su evolución secular, la Numismática, la Paleografía, la Epigrafía clásicas iban a convertirse para el estudiantado no en conceptos abstractos, oídos de boca del maestro o leídos en libros, sino en cosas tangibles, en fragmentos reales de la época en que se formaba nuestra civilización y que merced a ellos, ha sido reconstruida y comprendida en su significación cabal. Cuba, gracias los esfuerzos del Dr. Dihigo, se eleva en la esfera de su enseñanza universitaria al rango de las naciones de superior cultura. (Soto, 1941, p. 43).

Recibió el recién fundado museo dos series de reproducciones en yeso compradas entre 1919 y 1920 a la Casa Caproni de Boston. De los dos hermanos dueños de la reputada firma, Pietro era considerado uno de los más grandes artesanos de su época, por lo que le fue permitido tomar moldes directamente de las piezas originales de los museos y durante las dos últimas décadas del siglo xix viajó a través de Europa para obtener ese tipo de moldes de obras maestras. Ello confiere un valor especial a las copias Caproni de nuestro museo, puesto que son vaciados en yeso obtenidos en moldes tomados inmediatamente sobre las obras originales, sin ninguna otra mediación. Así que bien pudiera pensarse en una cercanía significativa de nuestras piezas a los originales al proceder de fechas próximas a aquella en que se tomaron los vaciados.

El propio Luis de Soto, en compañía de Ernesto Dihigo López-Trigo, durante un viaje a Europa en 1920, había visitado los principales centros de producción del material necesario para seguir con el montaje del museo. Pudieron examinar la colección de arte prehistórico del Museo Arqueológico Nacional de Atenas y recogieron los datos que permitirían hacer un nuevo pedido de piezas. Como resultado de estas acciones, en noviembre de 1921, llegaron a La Habana desde Grecia cuatro cajas que contenían copias de obras del arte minoico y micénico, confeccionadas por la compañía E. Gilliéron & Fils.

Emile Gilliéron padre (1850-1924) era un artista3 y arqueólogo suizo que se había instalado en 1877 en Atenas como dibujante en el equipo de Heinrich Schliemann. En 1900 formó parte del grupo de especialistas que, dirigidos por Arthur Evans, excavaron en Cnosos. Durante cuarenta y cinco años Gilliéron trabajó para el Museo Arqueológico Nacional de Atenas y fue el fundador de su departamento de reproducciones. Su labor, que se extendió a otros museos griegos, pero también a europeos y norteamericanos, comprendió la elaboración de dibujos arqueológicos y reproducciones en metal, yeso y acuarela del arte minoico y micénico (Stürmer, 2012).

Muy orgulloso se mostraba Luis de Soto, quien tuvo ocasión de ver la obra realizada en Atenas por este especialista, al comentar sobre el repertorio de piezas adquiridas para el Museo Dihigo, las cuales le daban la posibilidad de parangonarse con instituciones del prestigio del Metropolitan Museum de New York, que dispuso de reproducciones hechas por Gillieron a partir de 1906.4 Años después, en carta fechada en 1926, Dihigo informaba el arribo en buen estado de una remesa de vasos griegos para el museo, enviada por la misma casa ya por esa fecha regenteada por el hijo, luego de la muerte del padre.

En lo relativo a la numismática, el museo en 1921 no contaba aún con material alguno, pero Soto había afirmado que ya había sido solicitada una colección selecta de monedas que permitirían completar el conocimiento de la civilización griega. Tres años después, al pronunciar el discurso de inicio del año académico de 1924 a 1925 dedicado a la influencia de la universidad en la vida cultural del país, Dihigo declaró la presencia de una «preciosa colección de monedas greco-romanas escogidas por el sabio Director del Departamento de Monedas del Museo Británico, en Londres» (Dihigo, 1924, p. 110).

Estas primeras adquisiciones demuestran el interés del profesor en que el museo, a pesar de los limitados fondos disponibles para ello, contara con obras representativas de distintos períodos y manifestaciones culturales de la antigua Grecia, pero que, a su vez, estas copias provinieran de firmas prestigiosas que garantizaran su calidad y que la elección fuera asesorada por los mejores especialistas, de modo que el estudiante se acercara de manera efectiva a la apreciación de los valores enseñados en su disciplina.

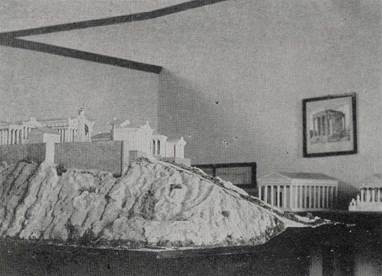

Las compras continuaron y, sobre todo, después de la reapertura del recinto universitario ‒cerrado por la dictadura de Gerardo Machado‒ en los años treinta, se reciben importantes copias de arte, objetos de la vida cotidiana y maquetas, y además se acrecienta el conjunto de reproducciones fotográficas. Sin embargo, no será hasta finales de la década cuando el museo se independice con un local propio y se establezca en el edificio Varona de la colina universitaria. En las fotos conservadas se aprecian las piezas colocadas con cierta holgura, libre del hacinamiento que refiere el Dr. Soto en la etapa anterior, cuando compartía espacio con el Laboratorio de Fonética Experimental (Figuras 3 y 4).

En este nuevo período la Dra. Mercedes Labourdette, discípula y auxiliar del Dr. Dihigo ‒al que sustituye en muchas de sus funciones al ser designado este Profesor de Investigación, cercano ya a su jubileo‒, decide ampliar el museo con reproducciones de arte y piezas numismáticas de Roma, aunque no se inaugura una sala especial para esta colección en espera del nuevo edificio que necesitaba la entonces Facultad de Filosofía y Letras. Posiblemente es en estos años cuando el museo completa su nombre como Museo de Arqueología Clásica y añade también el de su fundador: Juan Miguel Dihigo.

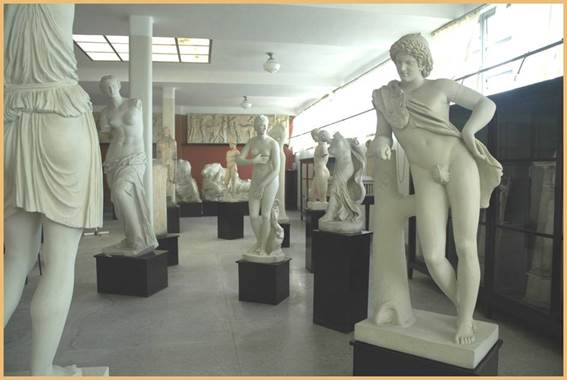

En los años cuarenta el Dr. Dihigo mantuvo sus actividades no solo de investigación sino también de extensión cultural y cooperó en la fundación de Teatro Universitario, que se dio a conocer en 1941 con una traducción suya de la Antígona de Sófocles. Pero sobre todo se esforzó por conseguir que se fundara un instituto de idiomas y que la facultad pudiera contar con un edificio propio, en el cual se dispondría de una sala especialmente habilitada como sede del museo. Finalmente, poco antes de su muerte, Dihigo coloca la primera piedra del nuevo edifico emplazado en Zapata y G, el cual se termina en 1952 y también toma nombre de su principal promotor. Desde entonces el museo ocupa un espacio diseñado especialmente para él, en la segunda planta del mencionado inmueble (Figuras 5 y 6).

Figura 5 Vista del museo en su actual local, ubicado en la Facultad de Artes y Letras, Edificio Dihigo, Zapata y G, El Vedado.

En 1961 con la Reforma Universitaria desaparece la Facultad de Filosofía y Letras, deja de ofrecerse la asignatura de Lingüística y Filología, se jubila la Dra. Labourdette, al tiempo que se crean escuelas de las diversas disciplinas, antes comprendidas en el programa de la facultad, a fin de alcanzar una mayor profundización en los conocimientos e incidencia de las investigaciones. Se crea entonces la Licenciatura en Lenguas y Literaturas Clásicas dentro de la Escuela de Letras. Por otra parte, al igual que en el resto del mundo, durante el siglo xx las copias habían caído en descrédito ante el reclamo de originalidad, a lo que se suma el auge de nuevas técnicas de reproducción al servicio de la enseñanza. Solo a fines de la centuria se alzarán distintas voces y surgirán movimientos artísticos que comienzan a reivindicar su valor.

Sin una adscripción específica a una disciplina ni una dirección explícita que garantizara su funcionamiento, a lo que se suma la depreciación sufrida por las copias ‒lo cual ha provocado que muchas instituciones en el mundo retiren y almacenen sus piezas‒, el museo Dihigo también sufriría distintos avatares. Por ejemplo, ante las necesidades de oficinas y aulas que en distintos momentos se experimentó, las piezas del museo terminaron a fines de los ochenta diseminadas por el edificio; aunque alguno haya apreciado en ello una novedosa manera de poner en contacto a los estudiantes con las manifestaciones artísticas, era evidente el riesgo de estropeo y pérdida que tal dispersión suponía.

En los años noventa, la Universidad Humboldt de Berlín decidió mantener los convenios universitarios que databan de tiempo atrás y mediante ellos la Dra. María Castro, doctorada en esa universidad y profesora de la nuestra, entabló relaciones con el Dr. Veit Stürmer, quien por entonces se había hecho cargo de la gipsoteca de la mencionada institución. A partir de la primera visita del profesor a la ya por entonces Facultad de Artes y Letras en 1993, se entabló una fructífera colaboración que se extendió una veintena de años ‒hasta la sorpresiva muerte del Dr. Stürmer‒, y que propició aportes académicos y materiales que nos permitió restablecer el museo Dihigo y reabrir sus puertas en 1997, con el diseño museológico de ambos profesores, Stürmer y Castro ‒quien lamentablemente también falleció hace poco.

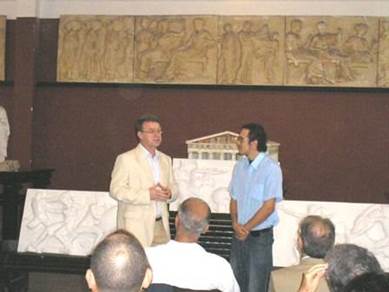

Año tras año nos visitaba el profesor de la Humboldt junto con un restaurador y mientras él ofrecía cursos de posgrado sobre diversos aspectos del arte clásico y de las excavaciones arqueológicas, el segundo trabajaba en el rescate y mantenimiento de las piezas. Nombrado Profesor Invitado de nuestra Universidad, el Dr. Stürmer apoyó la formación académica de nuestros jóvenes profesores, propició publicaciones y exposiciones, participó en la defensa de una tesis doctoral y se aprestaba a fungir como tutor de otra cuando murió. En 2008, con motivo de la celebración de los 270 años de fundada nuestra universidad, Stürmer fue el encargado de presentar las piezas donadas por la Universidad Humboldt: la reproducción en yeso de tres placas del friso del Templo de Apolo Epicúreo en Bassae, realizadas por el restaurador Thomas Bätjer bajo su dirección, a partir de moldes obtenidos de las copias de estas obras que integran la colección del Instituto Winckelmann (Figura 7), las cuales finalmente se pueden apreciar colocadas en el museo Dihigo a partir de su última reapertura ‒estuvo un lapso cerrado, puesto que el local fue afectado por los vientos ciclónicos que experimentó la ciudad a fines del propio 2008‒. Fue de nuevo el Dr. Stürmer quien entonces procuró los medios para su reparación; pero posiblemente el mayor logro de estos años de estrecha colaboración entre ambas universidades fue el que tomáramos conciencia del valor y de las funciones que llenaba el museo.

Figura 7 El Dr. Veit Stürmer, de la Universidad Humbolt de Berlín, realiza una donación de reproducciones en yeso de tres placas del friso del Templo de Apolo Epicúreo en Bassae, realizadas por el restaurador Thomas Bätjer.

Entre quienes han colaborado a la recuperación de nuestras colecciones no podemos dejar de mencionar al Dr. Eusebio Leal, Historiador de la Ciudad, quien siempre se preocupó por la preservación de esta institución académica y para ello siempre proporcionó los medios a su alcance; así como al Dr. Marc Mayer, de la Universidad de Barcelona, a quien debemos la recuperación y supervisión del estudio de las monedas romanas que integran nuestro fondo numismático.

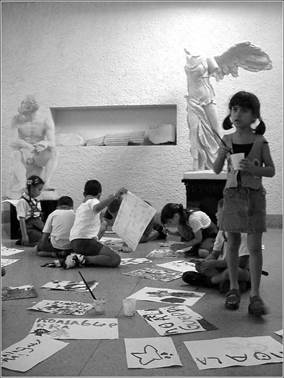

Retornando a fines de los noventa del pasado siglo, constituye un momento importante para la historia del museo la fundación del Grupo de Estudios Helénicos, con el apoyo de la Embajada de la República Helénica en Cuba. El local del museo devino sede de las actividades del grupo, que mes tras mes auspiciaba conferencias, recitales, la muestra de la llamada Pieza del Mes, pero también coloquios y labores de extensión cultural, como talleres con niños (Figura 8) y la publicación de libros.

Figura 8 Niños pintan en el local actual del museo, ubicado en la segunda planta de la Facultad de Artes y Letras, en el edificio Dihigo.

Gracias a los esfuerzos de la actual Embajadora de Grecia en Cuba nuestro centenario museo podrá ampliar sus posibilidades con la donación auspiciada por el Ministerio de Cultura griego de nuevas copias provenientes del departamento de reproducciones del Museo Arqueológico de Atenas.

El museo Dihigo llega a su centenario, por tanto, no solo reconocido como patrimonio universitario, sino presto a remozarse tanto por las nuevas obras que engrosarán sus colecciones y por las posibilidades de ampliar sus horizontes a través de las técnicas digitales, como también por el hecho de que este coloquio convocado, según esperamos, sea una base significativa para el intercambio con instituciones semejantes y abra nuevas perspectivas.

Si los museos de copias han sufrido avatares a través del tiempo, no menos lo han experimentado otras vertientes de la recepción clásica: tanto versiones literarias y teatrales como otras áreas de la cultura. Inclusive se discute hasta la manera de nombrar esta disciplina: recepción, tradición, pervivencia…, sin olvidar que alguna vez uno u otro crítico han empleado términos no exentos de cierto matiz peyorativo para referirse a este tipo de estudios como «reciclaje» o «perversión». Por otra parte, aunque ha habido versiones tan desacralizadoras como la Electra Garrigó, del cubano Virgilio Piñera, estas no pudieron eludir en su momento la etiqueta de «miméticas» o «evasivas». Sin embargo, para ceñirnos al teatro latinoamericano, desde mediados del siglo xx hasta este momento no hay año en que no se estrenen o publiquen nuevas versiones de las tragedias áticas, de las comedias o de mitos tomados a manera de asunto de nuevas piezas; mientras que el modo de asumir tales referentes recubre una gran variedad de posibilidades, entre las que la metateatralidad tiene en las últimas décadas un importante papel, al tiempo que se multiplican los enfoques, sin olvidar que sus relecturas enriquecen, a su vez, la apreciación de las obras clásicas.

Por ello se amplió el espectro temático de este coloquio, para dialogar acerca de las interrelaciones entre originales y copias o versiones no solo en el campo del arte, sino también de la literatura, el teatro, las disciplinas lingüísticas y otras manifestaciones culturales, de modo que el intercambio actúe como sustento quizás de nuevas proposiciones, aparte de resaltar la importancia de la enseñanza de las humanidades en momentos en que, no sin alarma, los profesores vemos desaparecer o reducir en los planes de estudio la enseñanza de las lenguas clásicas, pero también de la literatura, el arte, la filosofía, la historia.

En busca de una enseñanza que dé respuesta a las exigencias actuales se olvida que, si el desarrollo científico técnico es imprescindible, lo es siempre que esté en función de la formación y realización del ser humano. El prócer de nuestra independencia e iniciador de la modernidad en las letras hispanoamericanas, José Martí, quien defendiera la formación de «hombres de ideas» que, a su vez, fueran «hombres de actos» -prestos a enfrentar los requerimientos de la vida moderna, pero sin olvidar el cultivo de los valores que enaltecen al ser humano‒, alguna vez nos advirtió: «No desdeñamos lo antiguo porque acontece que lo antiguo refleja de modo perfecto lo presente, puesto que la vida, varia en forma, es perpetua en esencia, y en lo pasado se ve sin esa “bruma de familiaridad” o de preocupación que la anubla para los que vamos existiendo en ella» (Martí, 1963-1973, p. 365). Al celebrar este centenario de la fundación del museo Dihigo queremos, por tanto, honrar la memoria y el legado de nuestros antecesores, no solo manteniendo lo hecho por ellos, sino como base de un presente que necesariamente ha de proyectarse hacia un futuro.