Introducción

La fecundidad desempeña un papel fundamental en el crecimiento poblacional de los territorios. Condiciona las entradas por la vía natural de efectivos a una población. A su vez, merece especial atención cuando su tasa global presenta bajos valores, de manera que no garantice el reemplazo de la población. El comportamiento de la fecundidad por grupos de edades ha permitido estudiar las características que al interior de cada uno se presenten. El grupo de 15-19 años de edad ha sido un grupo etario que ha recibido especial atención, pues la fecundidad adolescente es un fenómeno que incide en el desarrollo social y demográfico de los territorios.

La revisión de estudios sobre la fecundidad adolescente, tanto de especialistas cubanos como extranjeros, permite observar que la mayoría versan sobre la descripción del fenómeno en los territorios, el comportamiento de los determinantes de la fecundidad, sus causales y su relación con el proceso de toma de decisiones (CEDEM, ONE, MINSAP, FNUAP, UNICEF, 1995; Molina, 2017b; Pantelides, 2004; Quintana, 2017; Rodríguez Gómez, 2006, 2013; Rodríguez Vignoli, 2008, 2017). En la década del ochenta se realizaron investigaciones de corte cuantitativo, en las que se proyectan, en una, los nacimientos y, en la otra, la población a partir de variantes de fecundidad (Álvarez, 1982; Farnós Morejón, 1985). Tanto enfoques cualitativos como cuantitativos son importantes y deben tenerse en cuenta para las investigaciones de la fecundidad, en especial la adolescente.

Para el año 2020 la tasa global de fecundidad (TGF) cubana alcanzó un valor de 1,52 hijos por mujer. El grupo de 15-19 años presenta valores de tasa específica de fecundidad por encima de 50 nacimientos por cada mil adolescentes de este grupo etario. Al interior del país existen heterogeneidades en cuanto a nivel y estructura de la fecundidad. En la región oriental se aprecian los mayores valores de la tasa global de fecundidad y de las tasas específicas por edad de 15-19 años. La provincia de Granma presenta los mayores valores para ambos indicadores este último año, TGF=1,79 hijos por mujer, y una tasa específica de fecundidad del grupo de 15-19 años de 73,0 nacimientos de por cada mil adolescentes de 15-19 años. Desde décadas pasadas esta provincia ha estado entre los territorios con mayores valores de los indicadores que se refirieron con anterioridad.

Investigadores como Herrera (2012)y Molina (2017a y 2017b), de conjunto con investigadores granmenses desarrollaron estudios sobre la fecundidad y la fecundidad adolescente en el territorio. Se tuvieron en cuenta la toma de decisiones, la situación social del desarrollo de la adolescente, la influencia de la familia, las características socioeconómicas de las madres, entre otros. El último estudio realizado fue culminado en el 2014, por lo que se hace necesario conocer cómo se han comportado algunos indicadores desde 2015 hasta el año 2020.

El presente trabajo tiene el objetivo de describir el comportamiento de la fecundidad adolescente en Granma en el período 2015-2020. Para ello se trazan los objetivos específicos siguientes: determinar el comportamiento de las variables intermedias o determinantes próximos que inciden en la fecundidad adolescente en la provincia; determinar los diferenciales de la fecundidad adolescente y las características de las madres adolescentes según situación conyugal, situación ocupacional y nivel escolar.

Materiales y métodos

Para dar cumplimiento a los objetivos de la investigación fue necesario el empleo de la información referida a nacimientos y población por grupo de edades y sexo proporcionada por las Interfases. Provincias y Municipios, y de SICDEMO, Sistema integrado de consultas demográficas, sobre la base de RedAtam Webserver, ambos del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (CEPDE-ONEI).

Se emplearon los datos de las mujeres por grupos etarios que se realizaron abortos en el período 2015-2020, así como la implantación de dispositivos intrauterinos, datos aportados por los registros estadísticos del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y de la Dirección Provincial de Salud Pública en Granma.

Se tiene en cuenta la información brindada por la Encuesta de Conglomerados Múltiples (MICS 6-Cuba/2019), se analiza la muestra para las adolescentes de la provincia Granma, y se muestra el comportamiento de los determinantes próximos de la fecundidad (Dirección de Registros Médicos y Estadísticas de Salud y UNICEF Cuba, 2020).

Se realiza un análisis de los diferenciales de la fecundidad adolescente según situación conyugal, nivel escolar y ocupación, a través del cálculo de tasas. El agrupamiento de las características de los diferenciales es la siguiente: para nivel escolar se agrupan en las que poseen de 0-6 años de estudios y las que poseen 7 y más años de estudio; para la ocupación se agrupan entre las ocupadas en la economía, las estudiantes, las que se dedican a los quehaceres del hogar y las que se encuentran en otra situación de ocupación (pensionadas, desocupadas, entre otras); y para la situación conyugal se tienen en cuenta las solteras, las casadas junto a las unidas o acompañadas y las que se encuentran en otra situación conyugal (viuda, divorciada).

Para realizar este proceder matemático es necesario contar con la población expuesta al riesgo de presentar los eventos, en este caso la población femenina de 15-19 años, con las características de los diferenciales. Para ello fue necesario determinar la población media de la provincia Granma por sexo y edad que en el período de 2015-2020 presentara las características según los diferenciales mencionados. Se utilizó la estructura obtenida de la provincia de Granma a partir del Censo de Población y Viviendas 2012, y trasladada al 30 de junio del 2012, de la población granmense por sexo, edad y según las características de los diferenciales que fueron recopilados de la provincia por el cuestionario censal. Se asume que la estructura obtenida se mantiene en el período, por lo que se realiza la multiplicación de dicha estructura por la población media femenina por grupos de edades para los años desde 2015 hasta el 2020.

Desarrollo

En la presente investigación se tienen en cuenta los siguientes elementos:

Determinantes próximos de la fecundidad adolescente en la provincia Granma

Primera relación sexual y primera unión

En cuanto a la primera relación sexual, se utiliza como fuente de datos la MICS/Cuba 2019 con la información para la provincia de Granma. El 11,8% de las adolescentes entrevistadas no han tenido relaciones sexuales. La edad media de inicio de las relaciones sexuales de estas adolescentes es 15,0 años. La Encuesta Nacional de Fecundidad del 2009, que reporta para las mujeres del oriente del país 17 años como promedio de inicio de las relaciones sexuales, no se desglosa por grupos de edades.

La edad promedio a la primera unión de las adolescentes encuestadas fue 15,3 años. En la Encuesta Nacional de Fecundidad del 2009 las mujeres presentan la primera unión a los 19,4 años, sin desglosar por grupos de edades (CEPDE-ONEI, 2010). En cuanto al estado civil, 4 de las adolescentes encuestadas se declaran separadas. El 20% declara haber vivido con alguien alguna vez, y solo una declara haber estado en unión más de una vez. El 13,8% de las entrevistadas se encuentran unidas y el resto se encuentran solteras o no unidas. Ninguna ha estado casada.

Anticonceptivos

Uno de los determinantes próximos de la fecundidad planteado por Bongaarts (1978) es el uso de anticonceptivos. Según la más reciente Encuesta Nacional de Fecundidad 2009 (CEPDE-ONEI, 2010), el 87,5% de las mujeres cubanas encuestadas ha usado algún método anticonceptivo alguna vez. La provincia Granma aparece implícita dentro de la región oriental en este estudio, cuyo valor regional de las mujeres que han usado algún método anticonceptivo alguna vez es de 85,4%, el valor más bajo del país.

La Encuesta de Indicadores Múltiples por conglomerados MICS/Cuba 2019 tuvo el objetivo de impulsar los esfuerzos nacionales dirigidos a focalizar territorialmente el análisis de factores asociados a la heterogeneidad social de la infancia, la adolescencia y las familias (Dirección de Registros Médicos y Estadísticas de Salud y UNICEF Cuba, 2020). En esta sexta ronda MICS ―Cuba participa desde la segunda ronda en el año 2000―, se realizó un acercamiento por provincias y por grupos de edades, lo que amplía el rango de análisis con respecto a la salud reproductiva y materna.1

A nivel nacional el 69,1% de las mujeres entrevistadas que se encuentran casadas o unidas, utilizan algún método anticonceptivo. Entre las adolescentes entrevistadas de 15-19 años el 66,8% utiliza algún método anticonceptivo, moderno2 o tradicional, al estar casadas o unidas.

Para el caso de la provincia de Granma fueron entrevistadas 528 mujeres de 15-49 años de 533 elegibles, de ellas 51 adolescentes entre 15-19 años.3 En la provincia el 69,4% de las mujeres entrevistadas, casadas o en unión, utilizan algún método anticonceptivo; el 69,3% utilizan métodos modernos; y solo el 0,1% algún método tradicional. El 23,5% de las adolescentes entrevistadas utilizan el DIU, el 2,0% utiliza la píldora y el 52,9% el condón masculino. Solo el 5,9% utiliza doble protección, el dispositivo intrauterino (DIU) y el preservativo. De las adolescentes entrevistadas, el 74,5% emplean algún método anticonceptivo. El 86,7% de las adolescentes entrevistadas ―que se encuentran solteras o no unidas―, utilizan algún método anticonceptivo.

De las adolescentes encuestadas que no utilizan método anticonceptivo actualmente, el 76,9% nunca ha utilizado método para evitar la concepción. El 80,4% de las entrevistadas han utilizado algún método anticonceptivo. El 78,4% utiliza métodos modernos y el 2% algún método tradicional.

Entre las adolescentes solteras y las que no se encuentran en unión, 6 no han tenido relaciones sexuales. De las que utilizan métodos para evitar la concepción, el 59,1% utiliza el condón masculino, el 20,5% utiliza el DIU y el 2,3% la píldora.

Estos valores, aunque no deben generalizarse, afirman el cambio en el comportamiento en cuanto al uso de los condones, que antes de la década del noventa solo alcanzaba un 3,8% según la Encuesta Nacional de Fecundidad de 1987. Posteriormente en la Encuesta Nacional de Fecundidad de 2009 se muestra el condón como el más usado por las adolescentes (Molina, 2017a).

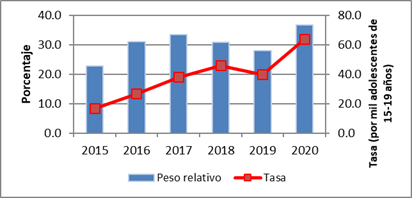

Otro elemento que se tiene en cuenta en esta investigación es la implantación de dispositivos intrauterinos en las adolescentes. En el período estudiado la tasa de implantación de los DIU en las adolescentes aumenta significativamente, de 16,7 DIU implantados en adolescentes por cada mil adolescentes en el 2015 a 64,0 en el 2020. De igual manera el porcentaje de adolescentes con DIU implantado respecto al total de DIU implantados aumenta en el período de un 22,8% en el 2015 a un 36,7% en el año 2020 (figura 1).

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de datos de interrupciones del Ministerio de Salud Pública, años seleccionados.

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de datos de interrupciones del Ministerio de Salud Pública, años seleccionados.Figura 1 Tasas de implantación de dispositivos intrauterinos en las adolescentes (por mil adolescentes de 15-19 años) y peso relativo de los dispositivos implantados en las adolescentes respecto al total de dispositivos implantados (%). Granma, 2015-2020

Abortos

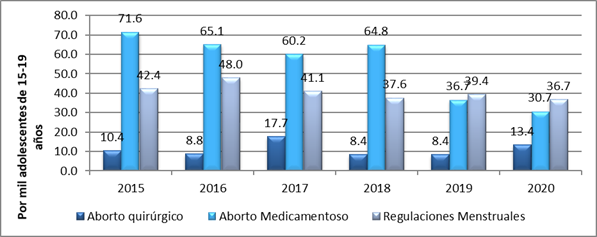

Un determinante próximo de la fecundidad con un papel decisivo es el aborto. En la provincia, en el período de análisis, existen oscilaciones en cuanto a las interrupciones4 de embarazos en las adolescentes. En cuanto a los abortos quirúrgicos, la tasa de incidencia aumentó de 10,3 abortos por cada mil adolescentes de 15-19 años en el 2015 hasta 17,7 en el año 2017. Para el año 2020, desciende hasta 13,6 por cada mil adolescentes de 15-19 años. El aborto medicamentoso es el más utilizado por las adolescentes, alcanza un valor de 71,5 por cada mil adolescentes de 15-19 años en el 2015. Esta vía de interrupción del embarazo disminuye sus valores hasta alcanzar en el 2020 una reducción de más de la mitad del valor, con 31,3 por cada mil adolescentes de 15-19 años. Las tasas de regulaciones menstruales en las adolescentes se mantienen alrededor de las 40 regulaciones por cada mil adolescentes de 15-19 años (figura 2).

La tasa de interrupciones de embarazo de las adolescentes alcanza en el año 2015 un valor de 123,8 interrupciones por cada mil adolescentes de 15-19 años. Hasta el año 2020, se produce una reducción de 41,7 interrupciones por cada mil adolescentes de 15-19 años. En esto pudiera asumirse que el aborto medicamentoso en la provincia disminuye debido a la disponibilidad de los medicamentos para realizar el proceder. No solo para el grupo adolescente se aprecia una reducción, en todos los grupos de edades existe disminución de los valores por esta vía de interrupción de embarazo.

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de datos de interrupciones del Ministerio de Salud Pública, años seleccionados.

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de datos de interrupciones del Ministerio de Salud Pública, años seleccionados.Figura 2 Tasas de interrupciones de embarazo adolescente según tipo (por mil adolescentes de 15-19 años), Granma, 2015- 2020.

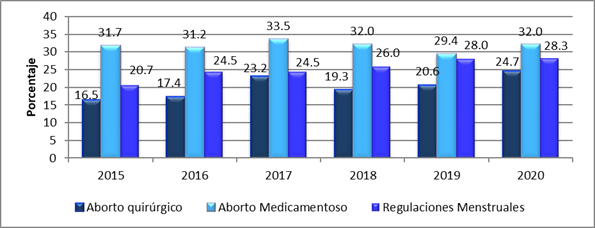

Determinar el peso relativo de las interrupciones de embarazo de las adolescentes respecto al total de interrupciones es un elemento que fortalece el análisis. El aborto quirúrgico practicado a las adolescentes evidencia un aumento en su peso relativo, al aumentar en ocho puntos porcentuales, y alcanza un valor de 24,7% del total de abortos. El aborto medicamentoso de las adolescentes se mantiene alrededor de un 32% del total de interrupciones por esta vía.

Las interrupciones de embarazo de las adolescentes granmenses a través de regulaciones menstruales aumentaron en los seis años de estudio. Inicialmente las regulaciones de las adolescentes representaban el 20,7% del total de regulaciones, para el año 2020 aumentaron hasta el 28,3% (figura 3).

Diferenciales de la fecundidad adolescente

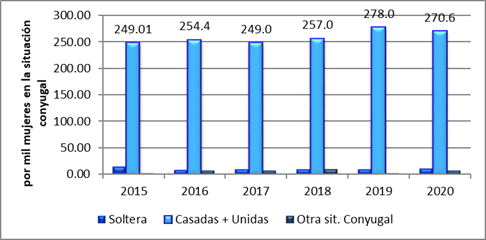

En cuanto al diferencial situación conyugal, se destacan las tasas de las que se encuentran casadas+unidas/acompañadas en todo el período. El máximo valor se alcanza en el año 2019 con 278 nacimientos de madres adolescentes que se encuentran casadas/unidas por cada mil adolescentes casadas/unidas. En cuanto a las adolescentes solteras que fueron madres, disminuye el valor de la tasa, pasan de 14,7 a 11,1 nacimientos de madres adolescentes solteras por cada mil adolescentes solteras (figura 4). Al contrastar este resultado con estudios anteriores (Molina, 2017b), se mantienen las adolescentes acompañadas ―casadas o unidas― como las que presentan los mayores valores de las tasas en la provincia en cuanto a situación conyugal.

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de datos de nacimientos (SICDEMO), procesado con Redatam Webserver 2021 (CEPDE/ONEI, Cuba), y estructura de la población femenina por grupo de edades de Granma según el Censo de Población y Viviendas 2012.

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de datos de nacimientos (SICDEMO), procesado con Redatam Webserver 2021 (CEPDE/ONEI, Cuba), y estructura de la población femenina por grupo de edades de Granma según el Censo de Población y Viviendas 2012.Figura 4 Diferencial de la fecundidad adolescente según situación conyugal. Granma, 2015-2020

Nivel escolar

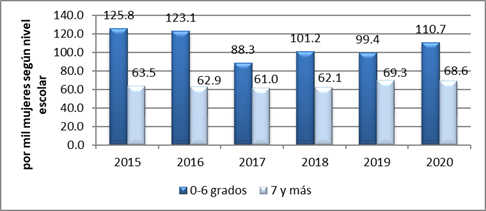

Estudios realizados en el país plantean que las mujeres con menor nivel educativo son propensas a presentar mayores tasas de fecundidad (Farnós Morejón, 1985; Molina, 2017a). Para el caso que ocupa, las tasas de las adolescentes que tienen entre 0 y 6 años de estudios son mayores que las tasas de las adolescentes que tienen 7 y más años de estudio. Este comportamiento persiste en el tiempo, pues en investigaciones de la década de los 80 las tasas de las adolescentes con menor nivel escolar eran mayores que las que tenían más de 6 años de estudio (Álvarez, 1982). Entre los años 2007-2012 existió una variación en el comportamiento de las tasas de fecundidad adolescente por nivel de escolaridad, al ser las tasas de las que tienen más de 7 años de estudio mayores que las de 0-6 años, sin embargo, a partir del 2013 este comportamiento es como en décadas anteriores (Molina, 2017b). Estas adolescentes por lo general no se reincorporan a los estudios, la deserción escolar aumenta y el sistema educativo se afecta al perder estudiantes de los distintos niveles de enseñanza. Las adolescentes madres no incorporadas al estudio posteriormente, se colocan en desventaja social respecto al resto de las adolescentes, pues no continúan con el desarrollo esperado para la edad, su preparación para el futuro se trunca y quedan sin herramientas para desempeñarse en el plano laboral desde los espacios formales.

En los años 2015-2016 el valor de las tasas que tienen las de 0-6 años de estudio casi duplica el de las que poseen mayor nivel de escolaridad, al presentar más de 120 nacimientos por mil mujeres con 0-6 años de estudio, y las que poseen mayor nivel escolar alrededor de 60 nacimientos. En los cuatro años restantes las tasas de las que poseen menor nivel escolar son como promedio 1,5 veces superiores que las otras (figura 5).

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de datos de nacimientos (SICDEMO), procesado con Redatam Webserver 2021 (CEPDE/ONEI, Cuba), y estructura de la población femenina por grupos de edades de Granma según el Censo de Población y Viviendas 2012.

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de datos de nacimientos (SICDEMO), procesado con Redatam Webserver 2021 (CEPDE/ONEI, Cuba), y estructura de la población femenina por grupos de edades de Granma según el Censo de Población y Viviendas 2012.Figura 5 Diferencial de la fecundidad adolescente según años de estudio terminados. Granma, 2015-2020

Ocupación

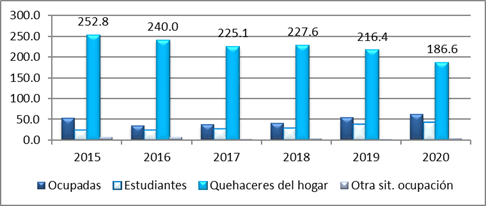

En cuanto a la situación de ocupación como diferencial de análisis, se muestra como las tasas de las que se declaran dedicarse a los quehaceres del hogar son mayores que las tasas del grupo de estudiantes, de las que se encuentran ocupadas en la economía y en situación ocupacional. El grupo de adolescentes que se dedican a los quehaceres del hogar presenta las tasas más elevadas en todo el período, aunque presentan una disminución de inicio a fin de período de 66,2 nacimientos de madres adolescentes que se dedican a los quehaceres del hogar por mil adolescentes que presentan la misma forma de ocupación, y presentan en el 2020 un valor de 186,6. Las tasas de las que se encuentran ocupadas aumentan en 9,3 nacimientos por mil adolescentes ocupadas. De igual manera las tasas de las estudiantes aumentan de 22,3 a 41,2 nacimientos por cada mil adolescentes que estudian (figura 6).

Este resultado trae consigo importantes reflexiones al verificar un descenso en las tasas de las que refieren dedicarse a los quehaceres del hogar en el período de análisis. Esto pudiera estar dado por una mayor inserción de las adolescentes al trabajo y al estudio en esta última etapa. Molina (2017b) señala que predominan las que se dedican a los quehaceres del hogar en los períodos 2001-2003 y 2011-2013, situación que se mantiene en el período 2015-2020. Al mantenerse las condiciones socioeconómicas de la provincia, se asume que estas adolescentes reproducen patrones reproductivos de las generaciones anteriores, en las que predomina la desocupación formal (quehaceres del hogar).

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de datos de nacimientos (SICDEMO), procesado con Redatam Webserver 2021 (CEPDE/ONEI, Cuba), y estructura de la población femenina por grupo de edades de Granma según el Censo de Población y Viviendas 2012.

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de datos de nacimientos (SICDEMO), procesado con Redatam Webserver 2021 (CEPDE/ONEI, Cuba), y estructura de la población femenina por grupo de edades de Granma según el Censo de Población y Viviendas 2012.Figura 6 Diferencial de la fecundidad adolescente según situación de ocupación. Granma, 2015-2020

Características de la madre adolescente

Situación conyugal

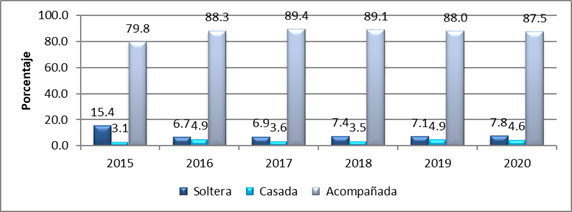

En cuanto a la situación conyugal de las madres adolescentes, predominan las que se encuentran acompañadas, seguidas de las solteras y las casadas en todo el período. Las madres adolescentes acompañadas o unidas aumentan su valor relativo de 79,8% en el 2015 hasta 89,4% en el 2017. Luego se reduce alrededor de un 2% hacia el 2020 al presentar el 87,5% del total.

Las solteras disminuyen de un 15,4% en el 2015 para alcanzar en el 2020 el 7,8% del total de madres. Las casadas promedian 4,1% en el período de análisis. En la figura 7 puede comprobarse el comportamiento de la variable.

Nivel escolar

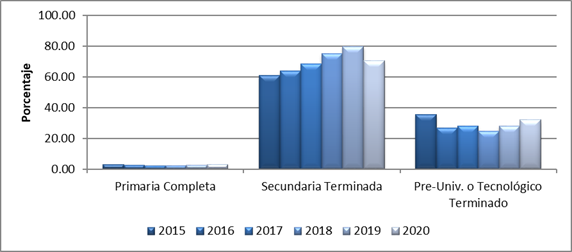

Al tener en cuenta otro diferencial en estudio para las madres adolescentes, el nivel escolar, se muestra que la mayoría han terminado la enseñanza secundaria y la enseñanza media (preuniversitario o tecnológico). Les siguen las que terminaron la educación primaria.

A partir de 2015 el porcentaje de las madres que tienen educación secundaria terminada aumenta hasta alcanzar el 70% del total de madres en el 2018. En el 2019 alcanza el 80% del total. En la figura 8 se aprecia que las que culminaron la enseñanza media para inicio y fin de período se mantienen alrededor del 29%. En el 2018 presenta su menor valor con un 24,6%. Las que poseen nivel primario incompleto y las que no poseen nivel escolar no alcanzan el 1% .

Al realizar un breve análisis sobre la relación entre las interrupciones de embarazo5 y la escolaridad de las madres adolescentes, pudiera plantearse que las que interrumpen sus embarazos tienen menor nivel escolar que las que son madres. Las que interrumpen los embarazos pudieran tomar la decisión para continuar con sus estudios o posponer la tenencia de hijos en estas edades.

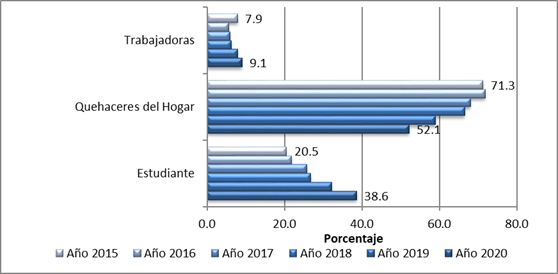

Ocupación

Las madres adolescentes por lo general refieren dedicarse a los quehaceres del hogar, seguidas de las que son estudiantes y las que trabajan, que se encuentran ocupadas en actividades económicas. El porcentaje de las adolescentes que se dedican a los quehaceres del hogar disminuyó de 2015 al 2020 casi un 20%, de 71,3% se reduce a 52,1%. El porcentaje de adolescentes que son estudiantes aumenta en el período de un 20,5% hasta un 38,6%6 (figura 9).

Tal como se aprecia en estudios anteriores, existe un predominio de madres adolescentes dedicadas a los quehaceres del hogar (Molina, 2017b). Por lo general estas adolescentes abandonan los estudios al iniciar el embarazo, lo que afecta su propio desarrollo, como se planteó anteriormente.

Consideraciones finales

La fecundidad adolescente es un fenómeno que prevalece en el tiempo en la provincia de Granma. Desde los primeros estudios relacionados la elevada fecundidad de las más jóvenes destaca en la provincia respecto a otras.

En cuanto a los determinantes próximos de la fecundidad adolescente tenidos en cuenta, las adolescentes encuestadas por la MICS/Cuba 2019 en la provincia de Granma inician su vida sexual alrededor de los 15 años. El uso de anticonceptivos desempeña un rol importante para evitar el embarazo adolescente. El condón masculino es el principal método escogido por las adolescentes entrevistadas para evitar la concepción. En el caso de los abortos existe un aumento de los porcentajes de representación de las adolescentes en las interrupciones, tal es el caso del aborto quirúrgico y las regulaciones menstruales.

En el periodo de estudio las características de las madres adolescentes continúan manifestándose como en etapas anteriores: predominio de madres acompañadas o unidas, las que terminaron la enseñanza secundaria y las que se dedican a los quehaceres del hogar. En cuanto a los diferenciales de la fecundidad adolescente, en el caso de la situación conyugal son mayores las tasas de las que se encuentran acompañadas o unidas, así como las que tienen de 0-6 años de estudios y las de las que se dedican a los quehaceres del hogar.

Los resultados mostrados nos llevan a la reflexión de que el fenómeno de la fecundidad adolescente permanece arraigado en la sociedad granmense a lo largo del tiempo. Se asume que los patrones culturales y sociales de la provincia Granma desempeñan un fuerte vínculo con el comportamiento reproductivo adolescente actual, se mantiene el mismo comportamiento en cuanto a los diferenciales y en ocasiones con aumento de los indicadores analizados. Las condiciones socioeconómicas que viven y han vivido las adolescentes granmenses repercuten de manera negativa en la fecundidad adolescente. La falta de espacios recreativos, el uso inadecuado de los métodos anticonceptivos y, en los últimos años, la escasez de estos métodos, conducen a la adopción de conductas sexuales inapropiadas por parte de las adolescentes.

El embarazo adolescente debe evitarse, las interrupciones de embarazo pueden traer consecuencias negativas a futuro para las adolescentes. El desarrollo de la adolescente se afecta desde el punto de vista biológico y social. Lograr que la adolescente embarazada continúe en los centros educativos y laborales constituye un desafío, pero a futuro traerá mejores reultados para ella y su familia.

De manera general, se hace necesario que los programas para evitar el embarazo adolescente en la provincia sean efectivos. Sin embargo, no es momento de discutir desde la academia solamente, debe participarse en la conformación y el cumplimiento de las acciones para evitar el embarazo adolescente a través de los distintos actores sociales, dígase Educación, Salud, la Federación de Mujeres Cubanas, Trabajo y Seguridad Social, Cultura, y debe incluirse a la adolescente en este proceso.

Potenciar el uso correcto de métodos anticonceptivos en las adolescentes desempeña un rol fundamental. En los momentos actuales, en que el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones es vital para las adolescentes, deben realizarse propuestas que utilicen esta vía de comunicación para que las adolescentes y la familia se instruyan y sensibilicen en estos aspectos. El diálogo directo con las adolescentes no debe faltar.

Molina (2017b) propone principios, componentes y recomendaciones concretas que deben analizarse en una estrategia para la prevención del embarazo adolescente. Esta propuesta es de gran valor científico y social, pues tiene recomendaciones para los gobiernos, la academia, salud y educación; por lo que debiera ser generalizada en la provincia y sus territorios.