Introducción

El ruido ha sido reconocido como un agente físico capaz de afectar la salud de las personas. Es visto como un peligroso contaminante, gran generador de daños al sistema auditivo, que además altera otros sistemas del cuerpo humano, influyendo de forma negativa en la salud de las y los trabajadores;1 y además afecta el aprovechamiento de las labores, impactando de forma negativa en la productividad de las organizaciones.2

En la actualidad, la industrialización, la globalización y la introducción de nuevas tecnologías en las organizaciones, han aportado mayor energía y velocidad a los procesos productivos, reemplazando significativamente la fuerza del hombre y agregando el factor ruido y su exposición, como nuevo componente de riesgo ocupacional.3Sierra y Bedoya afirman que aun cuando el ruido esté por debajo de los niveles permisible en el entorno laboral, pudiera causar algún tipo de afectación producto la exposición prolongada y la susceptibilidad frente al riesgo.4

Ante esto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que en 2021 más del 5 % de la población mundial (466 millones de personas) padecen de una pérdida de la audición incapacitante. Además, estima que para el año 2050 más de 900 millones de personas padecerán sordera; es decir una de cada diez personas será afectada por la contaminación sonora. Asimismo, en las ciudades industrializadas del mundo se reporta que la tercera parte de la población, y el 75 % de los residentes de estas ciudades poseen algún grado de sordera o pérdida auditiva originada por exposición a sonidos de alta intensidad.5

Resulta oportuno mencionar las cifras entregadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), donde se reporta que en 2021 a nivel mundial el 16 % de los casos de pérdida auditiva se deben a actividades relacionadas con el trabajo.6 Confirmando, que la pérdida auditiva o hipoacusia neurosensorial inducida por ruido (HNIR) es una enfermedad ocupacional prevalente de aspectos relacionados con el trabajo, que repercute significativamente al personal que más se expone.7

De igual forma, el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de los EEUU (NIOSH, por sus siglas en inglés), asegura que alrededor del 25 % de todos los trabajadores del país han estado expuestos a niveles de ruido peligrosos, con un 14 % (22 millones) expuestos en el último año. Además, el 12 % de todos los trabajadores presentan dificultad auditiva y aproximadamente 16 % de los trabajadores evaluados expuestos al ruido tienen una discapacidad auditiva importante, cabe señalar que a esto se une la normal disminución de esta capacidad por la edad. De igual forma, la Oficina de Estadísticas Laborales de ese país, asegura que la pérdida auditiva ocupacional es la enfermedad laboral reportada con más frecuencia en el sector manufacturero.8

Por otra parte, en Venezuela, el Informe emitido por la coordinación Nacional de Epidemiologia y Análisis Estratégicos del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL), reportó un total de 10 625 enfermedades ocupacionales registradas; de las cuales las afectaciones auditivas ocasionadas por el ruido ocupan el segundo lugar con 96 casos, que representa el 0,90 % del total.9

En términos generales la Norma Venezolana COVENIN 1565 (1995), la Norma, en lo sucesivo en el texto, define al ruido como: “…El sonido no deseado y desagradable que por sus características es susceptible de producir daño a la salud, originando alteraciones auditivas y extrauditivas que pueden ser temporales (fatiga auditiva) o permanentes (hipoacusia inducida por ruido y trauma acústico). Una fuente emisora de sonido irradia una potencia sonora que se expresa en watts; mientras que el nivel de ruido se expresa en decibelios (dB)…”10

En este orden de ideas, los efectos auditivos por exposición a ruido ocupacional según la Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1998) afirma que: “… La pérdida de la capacidad auditiva (sordera) es el efecto perjudicial del ruido más conocido, pero existen otros como: los acúfenos o zumbidos en los oídos, la interferencia en la comunicación hablada y en la percepción de las señales de alarma, las alteraciones del rendimiento laboral, las molestias y los efectos extrauditivos…”11

Vale agregar que, la exposición a ruido puede causar trauma acústico, lesiones que solo pueden ser detectadas por la audiometría tonal, por encontrarse la lesión en las frecuencias altas, sin embargo, al aumentar la exposición y la intensidad del ruido en el ambiente, puede provocar hipoacusia, lesión que afecta las frecuencias medias o frecuencias conversacionales, pudiendo ser percibida por los trabajadores, ya que interfiere en la comunicación, dificultando la comprensión del mensaje verbal, con la importancia que esto puede tener tanto para la propia seguridad como para el proceso productivo.12

Profundizando en la afirmación anterior, Raja y otros, (2019) mencionan algunos efectos a la salud producto de la exposición a ruidos elevados, que van desde disminución de la concentración, la coordinación, trastornos cardíacos, estomacales, nerviosos, insomnio y fatiga,12 generando el deterioro no solo de la audición sino de la calidad de vida del trabajador, disminución de la productividad y ocasionando ausentismo laboral.1,13

Es evidente que el ruido está presente en todos los sectores de la industria manufacturera. Sin embargo, los trabajadores de las empresas azucareras trabajan con niveles de exposición más altos; sobre todo en los países en vías de desarrollo donde las condiciones de trabajo precarias y la desprotección a la salud de los trabajadores es más marcada.14 En la industria azucarera, el ruido, se encuentra casi en todos los niveles de fabricación, el ruido mecánico representa una preocupación durante la cosecha, así como durante la molienda o producción.15

Sus efectos auditivos y no auditivos merecen atención e investigaciones previas han cuantificado los riesgos e impactos relacionados con el ruido ocupacional en la industria azucarera. Estudios recientes realizados en Guatemala,15 México,16 Irán,17 India18 y Brasil,19 confirman la relación del ruido y los trastornos auditivos en los trabajadores expuestos en este tipo de industrias.

Ahora bien, para minimizar los efectos fisiopatológicos causados por la exposición a niveles elevados de ruido, no son suficientes solamente las medidas de control, asociadas a éstas debe existir un entorno protector a través de la consolidación de la cultura preventiva la cual se fundamenta en el compromiso y la participación de todos los trabajadores que integran las organizaciones, en la búsqueda de conductas saludables. Esta participación tiene que ir acompañada del compromiso de todos los actores implicados en la cultura de la prevención, para lograr la excelencia en la calidad de vida laboral.20

El presente estudio se realizó en el área de producción de una empresa azucarera ubicada en Aragua, Venezuela, durante el año 2021. Esta entidad tiene una capacidad de molienda de 9 mil toneladas de caña por día y puede procesar meladura procedente de otros centrales y refinar azúcar cruda. Cuenta con una capacidad de producción de más de 100 mil toneladas de azúcar por zafra para las cuales requiere moler algo más de un millón cien mil toneladas de caña, a razón de 7 a 8 mil toneladas por día. Además, refina otras 260 mil toneladas de azúcar crudo por lo que su capacidad total de producción llega casi a esta cifra de toneladas de refino por año. Es decir, que fabrica aproximadamente 3,5 de cada 10 Kgs del azúcar consumido en el país.

Con la investigación se busca, mediante la identificación de patrones, una asociación novedosa entre las variables relacionadas con el modelo causal “ruido-hipoacusia profesional” que ya se encuentra bien establecido en la literatura científica internacional. Para lograr esto, aplicamos algunos modelos propios de los estudios descriptivos de la Epidemiología observacional. Estos modelos permitieron dos aspectos:

Definir los individuos expuestos al riesgo con ayuda del modelo de evaluación higiénica del ruido como factor de riesgo que establece la norma venezolana COVENIN 1565,10 y

Definir la gravedad de los casos mediante los criterios de evaluación fisiopatológica de la audición establecidos en la norma cubana NC 19-01-13:1980.21

Todo ello con el objetivo de determinar la exposición al ruido y sus efectos auditivos en trabajadores en las áreas de producción de una empresa azucarera venezolana.

Métodos

La investigación se encuentra enmarcada en el paradigma cuantitativo, con un tipo de investigación de campo, de nivel no experimental, descriptivo, de diseño observacional y corte transversal. La población fue de 248 trabajadores del área de producción, distribuidos en seis departamentos (fábrica, envase, almacén de azúcar, molino, caldera y planta de fuerza). Se establecieron como criterios de inclusión: ser de nómina fija, activos, con una antigüedad mayor de 1 año y que aceptaran participar; excluyéndose aquellos trabajadores de los departamentos del área donde los niveles de ruido ambiental no superaran el límite máximo permisible (LMP).10 Después de aplicar dichos criterios la muestra quedó conformada por 167 trabajadores.

Técnicas e instrumentos

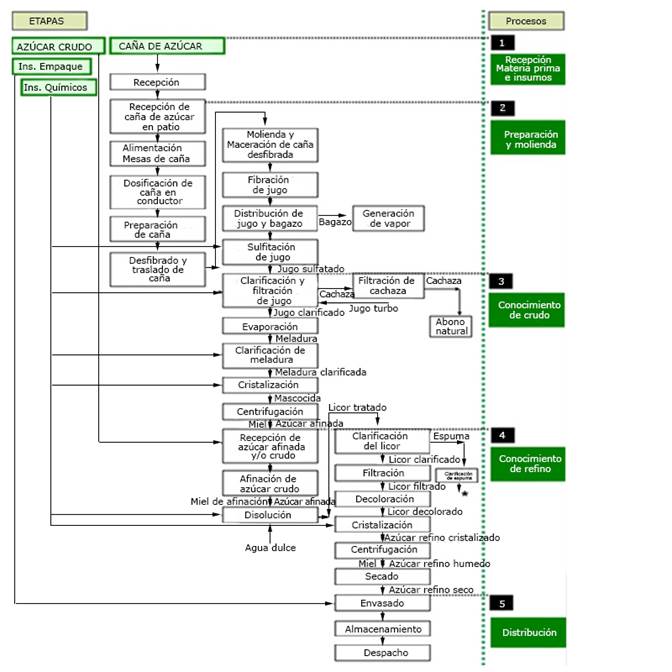

Para la caracterización sociodemográfica de los trabajadores (edad, departamento a que pertenece y antigüedad laboral) se realizó una revisión de la base de datos que maneja el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) y las historias médicas. Mientras que, para describir el proceso de trabajo se utilizó la técnica de la observación directa y se plasmó la información resumida en un cuadro y un diagrama de flujo para su mejor comprensión.

Para el monitoreo sonométrico ambiental, se tomaron mediciones específicas en los diferentes puestos de trabajo de las 6 áreas de producción: fábrica (centrífugas A y B, de refino y de afinación, línea de evaporación, tachos de crudo), envases (envasadora de 50 kgs línea 1 y línea 2), calderas (pulga, ventilador de tiro forzado y conductor de bagazo), molino (mesa de caña y tercer molino), almacén (estiba y almacén de fraccionado) y planta de fuerza (cabina interior y exterior). Para ello se utilizó sonómetro marca Quest modelo SoundPro SP DL-21, calibrado, programado para una tasa de intercambio de 3 dB, en escala de ponderación A y criterio de comparación de 85 dB para ocho horas de exposición, cumpliendo los criterios establecidos en la Norma.10

Se realizaron dosimetrías personales en los puestos de trabajos de las áreas donde los niveles de ruido ambiental superaron el LMP. Para esto se utilizó un dosímetro marca Quest Modelo Noise Pro DL, calibrado, expresando los resultados en Nivel Equivalente Continuo (Leq, por sus siglas en inglés), niveles de ruido y dosis proyectada de ruido, cumpliendo los criterios de la Norma.10 Finalmente, a los trabajadores se les realizaron las audiometrías tonales, con el fin de establecer si había lesión auditiva para, en caso positivo, poder identificar el tipo y nivel producto de la exposición laboral al ruido. En este contexto, la clasificación del deterioro del sistema auditivo se realizó según el criterio Norma Cubana 19-01-13,21 que es, de acuerdo a la pérdida tonal: alta: Deterioro auditivo inicial hasta 25 dB en las frecuencias altas de 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz; media (500, 1000 y 2000), clasificada como sigue: Hipoacusia grado I de 26 - 40 dB, Hipoacusia grado II de 41 - 55 dB, Hipoacusia grado III de 56 - 70 dB, Hipoacusia grado IV de 71 - 90 dB y Hipoacusia grado V más de 90 dB.

La información obtenida se registró en una base de datos en el programa de Excel®, para su posterior análisis utilizando la estadística descriptiva (frecuencia, porcentaje, promedio, desviación estándar), expresada en tablas para una mayor comprensión y visualización de los resultados.

En cuanto a las consideraciones bioéticas, el presente estudio se garantizó la confidencialidad de la información recabada manteniendo el anonimato de los participantes y del ámbito laboral estudiado, cumpliendo con los principios éticos de no maleficencia, justicia, autonomía y beneficencia, todo ello a través del consentimiento informado.

Resultados

La totalidad de la muestra pertenece al sexo masculino, con rango de edades entre 22 y 79 años, con media 47 ± 11 años. Entre 41 y 60 años hay 103 trabajadores (61,6 %) y entre 31 y 40 años, 41 (24,6 %). Existen 131 trabajadores (78,4 %), que pertenecen a los departamentos productivos (fábrica, envase y molino), de ellos 56 (33,5 %) a fábrica, distribución lógica ya que aquí se realizan una serie de procesos de trabajo complejo, muchos de los cuales requieren un alto grado de intervención de los trabajadores, lo que amerita la vigilancia continua y permanente.

El departamento de envase, que cuenta con 44 trabajadores (26,3 %), también requiere vigilancia continua para garantizar las operatividades en cada una de sus etapas pues esta área tiene nueve máquinas envasadoras y siete embaladoras, además de que, en dos de sus tres líneas, el paletizado se realiza manualmente. La antigüedad laboral oscila entre 2 y 43 años con media de 16 ± 17 años; sobresalen 55 trabajadores con 10 años o menos (32,9 %) y el resto (112; 67,1 %), posee más de 10 años en este trabajo (tabla 1).

Tabla 1 Características sociodemográficas y laborales en el área de producción

| Variable | Frecuencia (f) | Porcentaje (%) |

|---|---|---|

| Edad (años) | ||

| 20-30 | 10 | 6,0 |

| 31-40 | 41 | 24,6 |

| 41-50 | 52 | 31,1 |

| 51-60 | 51 | 30,5 |

| > 61 | 13 | 7,8 |

|

| ||

| 167 | 100 | |

| Fábrica | 56 | 33,5 |

| Envases | 44 | 26,3 |

| Molino | 31 | 18,6 |

| Calderas | 29 | 17,4 |

| Planta Fuerza | 07 | 4,2 |

| 1-10 | 55 | 32,9 |

| 11-20 | 50 | 29,9 |

| 21-30 | 38 | 22,8 |

| > 31 | 24 | 14,4 |

|

| ||

Fuente: Base de datos de la investigación.

Descripción del proceso productivo

El proceso inicia cuando llegan los camiones de caña y termina cuando el azúcar, envasada y empaquetada se vende y comercializa (figura 1).

Es importante señalar que existen dos áreas adicionales de servicio al proceso productivo: el área de calderas que garantiza la continuidad y la calidad del vapor y cuenta con seis calderas, cuatro bagaceras y dos de gas, con una producción de 450 mil lb/h de vapor, y el área de planta de fuerza, que suministra la de energía eléctrica necesaria para cumplir cada una de las actividades de organización y operaciones en planta.

Los operadores de grúas descargan la caña y la distribuyen en las tres mesas para su traslado mecánico hacia la niveladora (coloca la caña a una sola altura), la picadora y por último la desfibradora, que la prepara para la molienda.

La caña desfibrada pasa por seis molinos para la extracción total del jugo; que es enviado al filtro rotativo para eliminar impurezas, bombeado al tanque de guarapo y al proceso de sulfatación para eliminar bacterias. El bagazo resultante es enviado a caldera como combustible y el guarapo sulfitado a fábrica para ser procesado.

En la fábrica se desarrolla un proceso físico-químico de alcalinización del guarapo sulfitado para evitar su fermentación (encalado), pasa por los calentadores, se le extrae el oxígeno se disminuye su temperatura para transferirlo al tanque de clarificado donde los sólidos se precipitan hacia el fondo; el jugo clarificado se envía a los evaporadores para eliminar cerca del 80 % del agua, convirtiéndolo en una masa azucarada viscosa (meladura cruda), que se clarifica para ser bombeada a los tachos de cocimiento.

En los tachos se continúa eliminando el agua, obteniendo una masa cocida, que se descarga a los tanques cristalizadores primero y luego a las máquinas centrifugas, con el fin de separar la miel (liquido en la masa cocida) de la azúcar afinada, que será la materia prima para el proceso de refino, mientras que la miel extraída pasa por dos etapas de cristalización o cocimiento, obteniendo el subproducto conocido como melaza.

El proceso de refino inicia con la disolución, que consiste en disolver la azúcar afinada, con agua caliente y agua dulce, obteniéndose un licor disuelto a una temperatura de 85 °C aproximadamente al que le adiciona sacarato (para elevar su PH a 7), pasando por un sistema de calentadores y enviado al tanque de reacción para ajustar el PH.

El licor tratado se envía a la clarificadora, para separar las impurezas por flotación, se extrae una vez clarificado y se envía a la filtración, para retirar las impurezas.

Durante el proceso de cristalización de refino, el licor decolorado pasa por un concentrador y es enviado a los tachos de refino para eliminar la mayor cantidad de agua presente en su contenido, se le adiciona semilla (alcohol más azúcar) para favorecer la formación de cristales de azúcar y homogenizar su tamaño.

Finalmente, las centrífugas de refino separan la miel de los cristales de azúcar. El azúcar refino obtenido en los dos primeros cocimientos cumple con las exigencias de las empresas refresqueras y el del tercer y cuarto cocimiento es para otras industrias y uso doméstico. El azúcar refino seco es enviado a las tolvas para ser envasado, empaquetado y enviado al área de almacén de producto terminado para su almacenamiento, distribución y posterior venta y comercialización.

Monitoreo ambiental y dosimetría personal

Se tomaron muestras ambientales y personales de ruido bajo condiciones normales de trabajo. La tabla 2 muestra los niveles de ruido equivalente (Leq), expresados en dB(A) y las dosis proyectadas de los puestos de trabajado evaluados del área de producción; donde se evidencia que en todos los puestos de trabajo el nivel de ruido ambiental supera los 85 dBA, excediendo el límite de exposición recomendada para 8 horas de trabajo según la Norma,10 con valores entre 86,8 y 94,6 dB(A). Donde las subáreas más afectadas son envasadora Línea 1 y las dos cabinas pertenecientes a planta de fuerza.

De igual forma se observa que las dosis proyectadas en el turno superan el 100 % en todas las subáreas, con un mínimo de 151,6 % en los tachos de crudo y un máximo de 923,5 % en la cabina interna de la planta de fuerza. Se evidencia así que el tiempo de exposición en todas las subáreas es mayor a lo recomendado por la Norma.10

Tabla 2 Valores de monitoreo ambiental y dosimetría personal del área de producción

| Subárea | Puesto de Trabajo | Monitoreo Ambiental | Tiempo máximo de exposición | Dosimetría Personal |

| Niveles de Ruido (Leq) | Horas | Dosis Proyectada (%) | ||

| Molino | Mesa de caña | 93,0 | 1,27 | 637,5 |

| Molino tres | 91,8 | 1,67 | 489,4 | |

| Planta de fuerza | Cabina interna | 94,6 | 0,88 | 923,5 |

| Cabina externa | 93,8 | 1,05 | 768,4 | |

| Fábrica | Centrífugas A y B | 92,1 | 1,56 | 523,0 |

| Centrífuga de afinación | 92,6 | 1,39 | 587,5 | |

| Centrífuga de refino | 90,9 | 2,06 | 396,3 | |

| Tachos de crudo | 86,8 | 5,29 | 151,6 | |

| Evaporadores | 88,7 | 3,41 | 239,6 | |

| Caldera | Ventilador de tiro forzado | 91,1 | 1,96 | 416,1 |

| Pulga | 90,5 | 2,25 | 359,9 | |

| Conductores de bagazo | 88,0 | 4,01 | 203,1 | |

| Envase | Envasadora de 50 kgs línea 1 | 93,9 | 1,03 | 772,4 |

| Envasadora de 50 kgs línea 2 | 89,8 | 2,65 | 271,5 |

Fuente: Base de datos de la investigación.

Daño auditivo neurosensorial en los trabajadores

Del total de personas estudiadas, 41,9 % (70) presentó daño auditivo neurosensorial. En la tabla 3 se destaca que el daño auditivo se presentó en mayor proporción (66,7 %) entre los trabajadores con una antigüedad superior a los 30 años, seguido por lo que tienen entre 11 y 20 años con un 40 %, los trabajadores menos afectados son lo que tienen una antigüedad menor de 10 años.

Con respecto a la edad se evidencia que el 77,7 % (10 de 13), de los trabajadores mayores de 61 años presentan daño auditivo en la audiometría tonal siendo el grupo etario más afectado, seguido de aquellos con edades entre 51 y 60 años con un 52,9 %, es decir, los trabajadores que superan los 51 años presentan mayor proporción de daño auditivo neurosensorial.

Al analizar el daño auditivo por subárea se tiene que los trabajadores de Planta de Fuerza presentan frecuencias más altas de daño auditivo (71,4 %), seguidos por los de Molinos con 48,4 %. Las otras 3 subáreas -caldera, envase y fábrica-, presentan porcentajes de daño auditivo similares en sus trabajadores, con 37,9, 38,6 y 39,3 %, respectivamente.

Tabla 3 Daño auditivo neurosensorial según la edad, la antigüedad y subárea

| Daño auditivo* | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Variable | Presente | Ausente | Total | ||

| f | % | f | % | f | |

| Total | 70 | 41,9 | 97 | 58,1 | 167 |

| Edad (años) | |||||

| 20-30 | 3 | 30,0 | 7 | 70,0 | 10 |

| 31-40 | 12 | 29,3 | 29 | 70,7 | 41 |

| 41-50 | 18 | 34,6 | 34 | 65,4 | 52 |

| 51-60 | 27 | 52,9 | 24 | 47,1 | 51 |

| > 61 | 10 | 77,7 | 3 | 22,3 | 13 |

| Subárea | |||||

| Caldera | 11 | 37,9 | 18 | 62,1 | 29 |

| Envase | 17 | 38,6 | 27 | 61,4 | 44 |

| Fábrica | 22 | 39,3 | 34 | 60,7 | 56 |

| Molinos | 15 | 48,4 | 16 | 51,6 | 31 |

| Planta de fuerza | 5 | 71,4 | 2 | 28,6 | 7 |

| Antigüedad (años) | |||||

| 01-10 | 19 | 34,5 | 36 | 65,5 | 55 |

| 11-20 | 20 | 40,0 | 30 | 60,0 | 50 |

| 21-30 | 15 | 39,5 | 23 | 60,5 | 38 |

| > 31 | 16 | 66,7 | 8 | 33,3 | 24 |

*Los porcentajes se calcularon con respecto al total de cada fila.

Fuente: Base de datos de la investigación.

Discusión

La pérdida auditiva por ruido, debido a su constante incremento, constituye un problema de la salud pública, desde el punto de vista social, en la medida en que la civilización avanza y se desarrolla. Con la industrialización y la falta de conciencia sobre su incidencia, este padecimiento se incrementa a diario, impactando todo tipo de industrias incluyendo la azucarera.14,15,16,22

En la presente investigación se trabajó con una muestra de 167 trabajadores, todos del sexo masculino, de los cuales el 61 % tenían edades comprendidas entre los 41 a 60 años, con un promedio de edad de 47 años. Resultados que se aproximan a los estudios realizados por El-Khateb y otros,22Maky y otros,23Zare y otros (17 y Suryaprakasa y otros,18 con la mayoría de los trabajadores con edades mayores a los 46 años y del sexo masculino en su totalidad. Algo típico de la industria manufacturera donde la fuerza laboral esta masculinizada. Aún más en el sector agroindustrial donde se encuentran las empresas productoras de azúcar las cuales cuentan con procesos de trabajos complejos y riesgosos que pueden afectar la salud del ser humano.23,24

Respecto a la distribución por subárea 54 trabajadores pertenecen a fábrica, lo que representa 34 % de la muestra, mientras, que el área de envase tiene 44 trabajadores (26 %), lo que significa entre ambos reúnen un 60 % de los sujetos del estudio; lo que hace un acercamiento a los resultados del estudio realizado por Poy16) sobre la contaminación por ruido en la industria azucarera, en donde la mayoría de los trabajadores laboran en el área de fábrica (36 %) y un 20 % en el área de envase; característica típica de las empresas productoras de azúcar.

En relación a la antigüedad laboral, en el presente estudio el 67 % de los trabajadores tienen una antigüedad laboral mayor de 10 años, reflejando larga data en su puesto de trabajo y exposición prolongada a los factores de riesgos presentes en el ambiente de trabajo. Estos hallazgos son consistentes con los resultados de las investigaciones de Zare y otros (17 y Maky y otros,24 con un 70 y 76,7 %, respectivamente de trabajadores con más de 10 años de antigüedad laboral en la industria azucarera.

Por otra parte, a través de la observación directa y la evaluación del ruido ambiental se pudo detectar la existencia de niveles de ruido que superan los LMP establecidos en la norma COVENIN 1565 en la mayoría de los puestos y áreas de trabajo dentro del proceso de elaboración de azúcar de la empresa en estudio, tal situación se debe a que dentro de dicho proceso se encuentran una serie de fuentes generadoras, que al combinarse producen niveles de sonidos por encima del límite en la mayoría de las áreas de producción y con potencialidades de causar daño a la salud; esta situación coincide con lo apreciado por Stumpf y otros,15Zare y otros,17Suryaprakasa y otros (18 y El-Khateb y otros,23 donde comprobaron a través de medición de sonometría, los altos niveles de ruido que se generan en las empresas azucareras, con niveles que superan los 90 dB(A).

En cuanto a la determinación de los niveles de ruido ambiental y dosis personales proyectadas de los trabajadores del área de producción se encontró que la mayoría presentan dosis superiores al 100 %. En todos los puestos evaluados la dosis de ruido varía entre 151,6 % y 923,5 %. Específicamente, los puestos de trabajo de planta de fuerza y envasadoras de 50 kilos tienen exposiciones a niveles de 94,6 y 93,9 dB(A) (Leq), con dosis proyectada de 923,5 y 772,4 %, respectivamente. Resultados semejantes a los encontrados por Stumpf y otros,15 donde las áreas de servicios y de empaque presentan más de 600 % de dosis de ruido en los trabajadores expuestos, lo que evidencia que estos trabajadores están expuestos en su jornada laboral de 8 horas a niveles que pueden afectar su salud.15,17,18,24

Sobre los resultados de la revisión realizada a los audiogramas, se encontró que el 42 % de la muestra padecía daños auditivos neurosensoriales inducidos por ruido, con la mayor proporción en trabajadores con edades mayores a 51 años y antigüedad laboral mayor de 10 años. Estos hallazgos implican que los daños auditivos neurosensoriales en los trabajadores están relacionados con la edad y la antigüedad laboral, caracterizándose estos aspectos como importantes para el desarrollo de daños auditivos con exposiciones a ruidos de más de 90 dB(A).24,25,26 Resultados similares se obtuvieron en estudios como los de Zare y otros17 y Suryaprakasa y otros,18 con trabajadores que presentaban daño auditivo neurosensorial y tenían más de 10 años expuestos a niveles de ruido por encima de los límites recomendados y eran mayores de 47 años de edad.

A la luz de la magnitud de las exposiciones observadas y el tamaño de la industria azucarera, los resultados sugieren relación entre los altos niveles de ruido y dosis proyectada, edad y antigüedad en el puesto de trabajo con la aparición de daños auditivos neurosensoriales.27

Conclusiones

Los resultados del presente estudio inclinan a concluir que en las subáreas de producción existen niveles de ruidos y dosis personales proyectadas elevadas, que triplican el valor técnico de referencia y pueden estar causando daño a la salud de los trabajadores, tal como lo evidencian los resultados de la evaluación de los audiogramas.

La empresa azucarera, cuenta con diversas fuentes generadoras de ruido, que al combinarse los producen con niveles muy elevados. Estas fuentes están identificadas como sistemas mecánicos de tracción, escapes de vapor y aire comprimidos, motores y bombas a altas revoluciones, descarga de material azucarado viscoso y movimientos continuo de mezcladores para evitar la solidificación del material, entre otros.

Recomendaciones

Se recomienda establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo en forma periódica en las distintas fuentes mecánicas generadoras de ruido. Además, implementar un programa de conservación auditiva que incluya a todos los trabajadores expuestos a niveles iguales o superiores a 80 dB(A). Los programas deben contener evaluaciones médicas, incluyendo la evaluación médica especializada a trabajadores antes de ocupar los puestos con exposición a ruido, aplicación de cuestionarios tamiz, y pruebas audiometría por lo menos una vez al año.

Desarrollar estrategias de control en la fuente y en el medio; proporcionar medios de protección auditiva, capacitar al trabajador sobre la importancia de su uso y supervisar su correcta utilización por parte de los trabajadores. Además, se recomienda la instalación de cabinas o resguardos insonorizados y climatizados con el objetivo de reducir los tiempos de exposición. Todo ello concatenado con la consolidación de pilares firmes donde se sustente la cultura preventiva de la empresa.