INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas la población a nivel mundial ha experimentado un incremento en las enfermedades crónicas no transmisibles, que son responsables directas e indirectas de la morbilidad, la mortalidad, la reducción de la productividad, la pérdida de la calidad de vida y los altos costos sanitarios en adultos, tanto de países desarrollados como en vías de desarrollo. La hipertensión arterial, la ateroesclerosis, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes mellitus, las dislipidemias y el tabaquismo han incrementado la prevalencia de enfermedades cardiovasculares en los adultos y un aumento preocupante de los factores de riesgo cardiovascular en los últimos años en niños y adolescentes. Constituyen enfermedades y factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas con daño cardiovascular.1

En este contexto la Medicina actual tiende a potenciar la prevención y el diagnóstico precoz con el propósito de identificar la enfermedad en sus fases iniciales, como por ejemplo, en la enfermedad vascular subclínica.2

Las enfermedades cardiovasculares ocasionan el 47% del total de los fallecimientos en Europa,3 en América Latina y el Caribe representan el 31% del total de las defunciones4 y constituyen la primera causa de defunción en Cuba desde el año 1970 (son 11,5 los años de vida potencialmente perdidos como consecuencia de estas enfermedades).5,6 La mortalidad por enfermedades cardiovasculares en los años 2018, 2019 y 2020 fue de 228,2; 238,1 y 241 por 100 000 habitantes, respectivamente.7,8,9 Es importante realizar un enfoque de por vida para controlar el riesgo cardiovascular porque tanto el riesgo cardiovascular como la prevención son dinámicos y continuos a medida que el paciente envejece o acumula comorbilidades.5

Con relación a la Provincia de Villa Clara, durante los tres últimos años, las enfermedades del corazón ocupan el primer lugar con una tasa de 238,1; 238,5 y 239,6 por 100 000 habitantes, respectivamente.7,8,9 Según datos del Departamento de enfermedades crónicas no transmisibles de la Dirección Municipal de Salud en Santa Clara las enfermedades cardiovasculares constituyen la segunda causa de muerte en el municipio durante los años 2018, 2019 y 2020 con una tasa de 281,9; 218,9 y 240,4 por cada 100 000 habitantes. El Policlínico “Santa Clara” es el que más muertes aporta por esta causa en iguales períodos, con una tasa de 258,9; 295,3 y 332,3 por cada 100 000 habitantes; en ambos casos las cifras se encuentran por encima de las de la provincia y el país.10

Actualmente se observa que los niños y los adolescentes replican estilos de vida del adulto y de la vida moderna, desencadenantes de enfermedades cardiovasculares, fenómeno que va en ascenso. De ahí que en las últimas décadas la morbilidad y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares han aumentado y aparecen cada vez más en edades más tempranas de la vida.

En el Consultorio 16-21 del Policlínico “Santa Clara” existen pacientes pediátricos que presentan factores de riesgo cardiovasculares. Los factores predisponentes a estas enfermedades aparecen desde la niñez y, aunque permanecen silentes, es facultad de los profesionales de la salud conocer su comportamiento en el área en la que laboran diariamente para intervenir de forma oportuna sobre ellos. Se plantea diseñar un plan de acción para la prevención de la enfermedad cardiovascular en los adolescentes.

MÉTODOS

Diseño y población

Se realizó una investigación en sistema y servicio de salud, aplicada, con enfoque cuali-cuantitativo, en el Consultorio del Médico de la Familia 16-21, perteneciente al Policlínico Docente “Santa Clara”, de la Ciudad de Santa Clara, Provincia de Villa Clara, durante el período de abril de 2019 a julio de 2021.

Se trabajó con toda la población, conformada por 60 adolescentes, que dieron su consentimiento a participar.

Variables del estudio

Sexo y edad y grupos pediátricos: pre adolescencia, adolescencia temprana, adolescencia media y adolescencia tardía

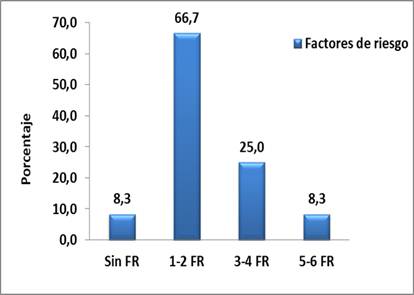

Número de factores de riesgo (FR): sin FR, entre uno y dos FR, entre tres y cuatro FR y entre cinco y seis FR

Factores de riesgo: alimentación inadecuada, tabaquismo (pasivo/activo), realización de actividad física, antecedente patológico personal (APP) de enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes mellitus -DM-, hipertensión arterial HTA- e hiperlipidemia), antecedente patológico familiar (APF) de enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes mellitus, hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular -ECV-) y sobrepeso-obeso.

Procedimientos/recolección y manejo de datos

Se realizó una revisión bibliográfica para la obtención y la profundización de los conocimientos que permitieron el desarrollo de la teoría, la historia real del problema y su trayectoria, el análisis de la información estadística y la interpretación conceptual de los datos empíricos encontrados relacionados con el problema de investigación.

Se emplearon como métodos empíricos la observación, el análisis documental de las historias clínicas en las que se encontraban registrados los datos resultantes de la anamnesis, el examen físico de la actividad de Puericultura planificada por dispensarización y la historia de salud familiar y la entrevista no estructurada y abierta realizada en la labor de terreno. La información fue triangulada en una planilla de recolección de datos.

Se procedió a identificar los factores de riesgo más frecuentes en los adolescentes y se presentó un grupo nominal de 12 Especialistas (tres en Pediatría y siete en Medicina General Integral y dos Licenciadas en Enfermería y Másters en Ciencia en atención integral al niño). En el análisis de prioridad con el método de ranqueo de la Organización Panamericana de la Salud se le otorgó un valor en el rango de cero y dos para cada uno de los factores de riesgo identificados: dos puntos-muy frecuente, un punto-medianamente frecuente y cero punto-poco frecuente.

Estos valores, informados por cada participante, se sumaron por la persona encargada de dirigir el grupo y posteriormente se obtuvo la puntuación promedio para cada criterio en cada problema, que se colocó en una matriz confeccionada con los criterios: tendencia (magnitud), frecuencia (número de personas que afecta), gravedad, disponibilidad de recursos, vulnerabilidad (posible solución) y coherencia con la misión del que planifica (acorde con el nivel de los que pretenden resolverlo). Luego se sumaron y se seleccionó el factor de riesgo de mayor puntuación, se realizó el análisis causal con el ayuda del diagrama de causa efecto espina de pescado de Ishikawa y se diseñó un plan de acción según los niveles de actuación primordial en la Atención Primaria de Salud.

Análisis estadístico

Los datos fueron almacenados en un fichero de datos del Microsoft Excel y se analizaron con el programa SPSS 20 para Windows.

La descripción de las variables cualitativas se realizó a través de la frecuencia absoluta, la proporción y el por ciento y las cuantitativas con la media aritmética y la desviación estándar. Se fijó un nivel de confianza del 95% para explorar relación entre variables con la prueba no paramétrica de Chi cuadrado de independencia (X2). Se rechazó la hipótesis nula cuando la significación estadística fue menor que 0,05.

Los resultados obtenidos se presentaron en tablas y figuras, se analizaron y se contrastaron con los obtenidos por otros autores y fueron explicados considerando el desarrollo científico técnico actual. Se realizó una síntesis de la discusión de manera que facilitó la forma de arribar a conclusiones.

Aspectos éticos

La investigación se realizó con previo consentimiento informado y se hicieron cumplir los principios de la Bioética: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia.

RESULTADOS

La población estudiada estuvo integrada por 60 pacientes, 33 corresponden al sexo femenino (55%) y 27 al masculino (45%), con un promedio de edad de 15 (±3) años: mínimo de nueve y máximo de 18 años. Para el sexo femenino la media de la edad poblacional fue de 14 años (±3) y en el sexo masculino de 16 (±).

Como se muestra en la Tabla 1 fueron más frecuentes los adolescentes que se encontraron en el grupo de la adolescencia tardía (33, 55%) -el 55% eran del sexo masculino-; para el resto de los grupos pediátricos el sexo femenino estuvo presente en más del 50%. No hubo asociación significativa entre el sexo y la clasificación pediátrica (X2p>0,05).

Tabla 1 Grupo pediátrico y sexo de los adolescentes estudiados

FA: frecuencia absoluta

*Por ciento respecto a la fila, **por ciento respecto al total

Significación estadística de la prueba de independencia Chi cuadrado X2p=0,415

En la Figura 1 se muestra el número de factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular identificados en los adolescentes. El 66,7% tenían entre uno y dos factores de riesgo y el 25% entre tres y cuatro. El 75% (45) refirió alimentación inadecuada, el 56,7% (34) ser fumador pasivo y el 31,7% (19) tener una actividad física inadecuada (Tabla 2).

Tabla 2 Factores de riesgos identificados en los adolescentes

APF: antecedentes patológicos familiares; DM: diabetes mellitus; HTA: hipertensión arterial; ECV: enfermedad cardiovascular; APP: antecedentes patológicos personales

Con la aplicación del método de ranqueo la alimentación inadecuada obtuvo la puntuación más elevada (11), por lo que se procedió al análisis causal con el diagrama de causa y efecto de Ishikawa.

Con relación a la alimentación inadecuada de los adolescentes se plantearon argumentos relacionados con la idiosincrasia del cubano, costumbres alimentarias caracterizadas por consumo de la grasa animal, de la sal y de los dulces y el bajo consumo de frutas y vegetales. También se plantearon aspectos relacionados con el trabajo del Equipo de salud y la relación médico paciente en la Atención Primaria de Salud. En ese sentido se señalaron irregularidad en el cumplimiento con las orientaciones médicas e insuficiente labor educativa en el individuo, la familia y la comunidad (Figura 2).

Debido a que las causas obedecen a acciones de tipo educativo el grupo de trabajo elabora un plan de acción de prevención de la enfermedad cardiovascular de actuación en el nivel primordial de la Atención Primaria de Salud (Tabla 3); las acciones son actividades de promoción para la salud, o sea, tienen carácter educativo.

Primera acción: divulgar mediante pancartas y murales los componentes de una dieta balanceada; lleva implícita la participación creativa del adolescente, lo que contribuye por si mismo a una motivación mayor a la ejecución de lo que se pretende alcanzar con la educación sanitaria.

Segunda acción: realizar charlas educativas a la familia sobre dieta saludable resulta de relevante importancia. Es conducida por el médico o la enfermera de la familia, también puede ser algún brigadista sanitario capacitado en el tema o un Especialista en Nutrición del área de salud. Debe realizarse siempre respetando la ética y en el marco de labor de “visita a la familia” planificada según el programa de “Atención integral del Médico y la Enfermera de la familia”, las charlas no serán solo para incidir en el niño o el adolescente sino en todos sus miembros.

Tercera acción: campaña de educación comunitaria por una salud mejor y una dieta sana; se lleva a cabo en toda la comunidad a través de audiencias sanitarias que deben ser coordinadas con los líderes de la comunidad para lograr la mayor participación posible de las familias, la dirige el Equipo Básico de Salud y en su logística puede incluirse la participación intersectorial con Especialistas en Cultura y Deporte.

Cuarta acción: talleres educativos nutricionales; deben ser ejecutados por un grupo multidisciplinario conformado por Especialistas en Psicología, Pediatría y Nutrición y se trabajaría por edad a partir de la creación de círculos de adolescentes.

DISCUSIÓN

En estudios sobre este tema realizados en Colombia del total de participantes, con relación a las variables sociodemográficas, se encontró en la edad una mediana de 14, un promedio de 13,9, una edad mínima de 10 años y una máxima de 18 años. Hay una mayor frecuencia del género masculino (53%) y la adolescencia temprana resultó ser el 48%.11

En el Municipio de Encrucijada, de la Provincia de Villa Clara, Cuba, en el año 2018 se describió que la mayoría de los adolescentes transitaron por la etapa media (30,1%) y que el 19,3% cursó por la pre adolescencia; el sexo femenino fue más numeroso (56,6%).12

Al comparar ambos estudios con el presente se puede apreciar que, en el caso del primero, no coincide en cuanto al sexo y a los grupos pediátricos; en el segundo coincide en que el sexo femenino tiene mayor representación, pero no coincide en el grupo de adolescentes que predominó.

Autores venezolanos hallaron que el 80,95% de los adolescentes presentaron un factor de riesgo, el 11,90% dos y el 7,15% tres o más factores de riesgo cardiovascular.13 Este autor no coincide con los datos recolectados en este estudio.

En Ecuador se informa que el 22,8% tenían alimentación poco saludable, el 1,3% saludable y el 75,9% necesita cambios alimentarios, lo que coincide con estos resultados.1 Un estudio también muestra idénticos resultados porque los patrones de alimentación de riesgo representan el 94,5%.14

En Cuba el 38,6% de los adolescentes presentó entre dos y tres factores de riesgo y el 7,2% no presentó ninguna característica o circunstancia predisponente. A pesar de que el desglose del número de factores de riesgo no fue el mismo que se utilizó en el presente estudio, coinciden en que el mayor por ciento de los adolescentes se encontraba expuesto a dos o tres factores de riesgo.12

Coincidentemente, acertaron que dos terceras partes de la población sujeto tienen riesgo cardiovascular debido a la presencia de factores de riesgo modificables, en primer lugar los malos hábitos alimenticios relacionados con el consumo de “comida chatarra” y el consumo de grasas saturadas, seguidos de la falta de actividad física regular.11

Los niños obesos tienen tres veces más posibilidades de desarrollar hipertensión arterial y otras enfermedades relacionadas con la aterosclerosis que los no obesos.13 El 31,2% de los niños estudiados presentaban exceso de peso (sobrepeso y obesidad). La edad media fue de 7,4 años, el 49,6% eran niñas y el 50,4% niños, predominaron los niños clasificados como normopeso, seguidos de los obesos (16,8%) y de los con sobrepeso (14,4%). El 61,5% de los niños con sobrepeso y obesidad no tuvieron el antecedente de haber recibido lactancia materna exclusiva. Se demostró la influencia de factores prenatales como la nutrición materna, el peso al nacimiento y la ausencia de lactancia materna exclusiva en la presencia de sobrepeso y obesidad en niños de edad escolar.15

En un Consultorio Médico en Cuba se informó un predominio de las adolescentes femeninas que transitaban por la etapa media y tardía, un 6% de adolescentes con hiperlipoproteinemia, un 2,4% con HTA y un 1,2% con DM. El 38,6% presentó entre dos y tres factores de riesgo y el 7,2% no presentó ninguna característica o circunstancia predisponente. A medida que se incrementaron los años vividos los adolescentes se exponían más a circunstancias desfavorecedoras.12

En otra investigación se plantea que una alta proporción de los factores de riesgo cardiovasculares, entre los que se destacan el exceso de peso, la obesidad abdominal, la presión arterial elevada y la condición física baja, pueden incrementar a largo plazo la morbimortalidad por enfermedad cardiovascular y que de no intervenir en la población escolar estos factores podrían incrementar sus prevalencias en los próximos años y traer graves consecuencias para la salud pública. El análisis de estos datos resulta un paso importante antes de planificar o proponer estrategias para aumentar la práctica de hábitos de vida saludables en los escolares con edades entre 10 y 17 años.16

En un trabajo realizado se pudo establecer que los adolescentes presentaron factores de riesgo cardiovascular como dislipidemias, sobrepeso/obesidad, HTA, inactividad física y tabaquismo; de igual manera se registró la presencia de antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular. En tal sentido, es necesario propiciar oportunidades de intervención en la prevención y el control de enfermedad cardiovascular con acciones dirigidas a la promoción de la salud y deben ser incorporados niveles comunitarios y nacionales a través campañas educativas de comunicación masiva dirigidas contra el tabaquismo y para promocionar una alimentación saludable, realizar un control médico al menos anual y desarrollar, de manera disciplinada, alguna actividad física desde la infancia; estas acciones deben estar dirigidas tanto a padres como a niños y a adolescentes.13

Los factores de riesgo cardiovascular aparecen tempranamente en la niñez y adolescencia. Los estudiantes universitarios de Itá, Paraguay, tuvieron los siguientes factores de riesgo cardiovascular: sobrepeso (27%), obesidad (14%), circunferencia abdominal aumentada (26%), índice de conicidad aumentado (45%), hipertensión arterial (18%), sedentarismo (80%), hábito de fumar (0,5%) e ingesta de alcohol (15%). Según la circunferencia abdominal y el sexo el riesgo cardiometabólico fue alto en 21%, moderado en 23% y sin riesgo en 56%.17

La hipertensión arterial del adulto tiene sus orígenes en la infancia y es un desencadenante potencial de enfermedades cardiovasculares. Se realizó un estudio en la Provincia de Pinar del Río, en el Municipio de San Juan y Martínez, en una muestra que estuvo integrada por 203 adolescentes (57,1% del sexo femenino y 42,9% del masculino), entre los que predominaron el color de la piel blanco (66,5%) y los antecedentes familiares de hipertensión arterial (65%); otros factores de riesgo cardiovascular fueron la diabetes mellitus (24%), la obesidad (41%) y la cardiopatía (36,5%), el 37,9% fumaban, el 34% ingería bebidas alcohólicas. En cuanto a los hábitos dietéticos solo en el 14,8% eran aparentemente buenos; el 59,1% presentaba hábitos alimenticios regulares y el 26,1% malos hábitos alimenticios. En relación al sedentarismo solo el 25,1% de los adolescentes mostraron estilos de vida no sedentarios. Respecto al índice de masa corporal la mayoría de los adolescentes se encontraron normopeso (46,8%), el 32% presentó sobrepeso y el 39% eran obesos. Los resultados de este estudio no coinciden con los del autor referido.18

La obesidad en infantes y adolescentes constituye un problema de salud pública en aumento. La resistencia a la insulina es una reducción de respuesta fisiológica de los tejidos diana a la acción de la insulina. En un estudio realizado en la Universidad de Guayaquil, Ecuador, el 37,4% presentó hipertrigliceridemia, el 19,8% hiperglucemia y el 51,6% insulinorresistencia. El promedio más elevado de triglicéridos fue encontrado en el grupo etario de seis a 10 años y en el sexo masculino. El análisis estadístico demostró una asociación significativa entre hipertrigliceridemia e insulinorresistencia (p<0,05) y que, al igual que en este estudio, la obesidad es un factor de riesgo importante en los infantes.19

El consumo de tabaco puede llegar a ser un problema en la adolescencia, los adolescentes fumadores pueden llegar a tener el mismo riesgo a largo plazo de enfermedad cardiovascular o enfermedad pulmonar obstructiva crónica que los fumadores adultos.20

En un estudio analítico retrospectivo de casos y testigos los factores de riesgo más importantes para desarrollar una enfermedad cardiovascular en pacientes de 50 años y menos fueron la proteína C reactiva, la hipertensión arterial y el hábito de fumar, mientras que la obesidad y los valores elevados de creatinina y de triglicéridos no mostraron una asociación independiente, por lo que dependerán de la presencia de otros factores de mayor importancia.5

Las alteraciones de los lípidos o las dislipemias son factores de riesgo principales para el desarrollo de aterosclerosis y enfermedad cardiovascular. La ateroesclerosis puede iniciarse precozmente en la edad pediátrica, pero se manifestará clínicamente al llegar a la adultez. La prevención mediante la promoción de salud y el control de los factores de riesgo debe iniciarse precozmente y el pediatra debe liderar este proceso. El tratamiento no farmacológico está indicado en todos los pacientes con dislipemia a partir de los dos años de edad e incluye dieta, actividad física, cambios en el estilo de vida, evitar o tratar la obesidad y control de otros FR (hipertensión arterial, tabaquismo, estrés y sedentarismo).21

En la adolescencia se aprenden conductas que tienen importantes repercusiones sobre la salud, que se fortalecen en la juventud y que son difíciles de modificar en la edad adulta. La enseñanza de hábitos de vida saludables ocupa un papel muy importante debido a que es en esta etapa en la que se deben adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que permitan el desarrollo de comportamientos sanos. Está plenamente comprobado que los principales problemas de salud en los jóvenes están relacionados con sus estilos de vida.22

Resulta importante educar en todas las etapas de la vida y, en tal sentido, se han diseñado sistemas de acciones, estrategias y programas educativos en los diferentes grupos de edades en la prevención y la actuación ante la enfermedad cardiovascular.

La Organización Mundial de la Salud ratificó, para la prevención y el control de enfermedades no transmisibles, el Plan de acción 2013-2020, que busca reducir el número de defunciones prematuras por enfermedades crónicas no transmisibles en un 25% para el año 2025, por lo que incentiva el abordar los factores de riesgo para estas enfermedades, particularmente el consumo de tabaco y de alcohol, la inactividad física, la ingesta de sal y la hipertensión mediante el fomento de prácticas saludables como el consumo de frutas y verduras al menos cinco raciones al día y realizar actividad física durante más o menos 30 minutos todos los días y realizar campañas que ayuden a reducir el consumo de tabaco, que alienten a proteger a los no fumadores y a persuadir a los jóvenes para que dejen de fumar; todo para la prevención de los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares.23

Se propone un programa educativo con orientaciones importantes para evitar interacciones entre alimentos y medicamentos, principalmente en ancianos con enfermedades cardiovasculares.24 Una intervención nutricional participativa en adolescentes de la enseñanza media, para alcanzar patrones dietéticos más saludables y contribuir a detener la epidemia de enfermedades no transmisibles, empleó el medio escolar porque los estudiantes pasan allí gran parte de su tiempo, realizan algunas de sus comidas y porque era posible contar con la participación y el apoyo de los maestros, que pueden contribuir a obtener resultados más positivos. Consideraron que proporcionar conocimientos es una estrategia importante que, aunque no es suficiente, resulta necesaria para mejorar hábitos dietéticos. Con el estudio se logró un incremento de conocimientos en los grupos promotores en dos de las cinco escuelas y en una para los grupos receptores. Se alcanzó una reducción en el consumo del azúcar que se le agrega a la leche en todos los adolescentes y a los refrescos en el grupo promotor. Los adolescentes participaron de manera activa y entusiasta en las actividades y ganaron un acercamiento al tema de alimentación-nutrición. Concluyó que las intervenciones de educación nutricional son necesarias para alcanzar patrones dietéticos más saludables y contribuir a detener la epidemia de enfermedades no transmisibles.25

CONCLUSIONES

Los adolescentes necesitan educación sanitaria para evitar el desarrollo de la enfermedad cardiovascular; el Grupo Básico de Salud y el médico y la enfermera de la familia deben ser consecuentes y diseñar acciones del nivel primordial de prevención en la Atención Primaria de Salud; modificar los estilos de vida es una prioridad e implica hábitos alimentarios adecuados, la práctica de ejercicios físicos, el no consumo de tabaco y el control de las enfermedades crónicas no transmisibles.