INTRODUCCIÓN

Aunque el tabaco ha sido un artículo de comercio durante cientos de años, comenzó a ser una sustancia adictiva importante solo a partir del siglo XX. La nicotina es el principal ingrediente psicoactivo y es causante de la dependencia a esta sustancia; los cigarrillos y los demás preparados tabáquicos pueden ser considerados como instrumentos para la administración de nicotina.1

La unión de la nicotina con receptores nicotínicos en el cerebro facilita la liberación de dopamina y de otros neurotransmisores; con la exposición continuada a la nicotina se produce una neuroadaptación de los receptores, lo que lleva a la dependencia, a la tolerancia y a los síntomas de abstinencia cuando caen los niveles sanguíneos.1,2 Clínicamente el fumador experimenta sensaciones que van desde una ligera estimulación hasta vagas sensaciones relajantes. Cambia el ánimo, produce placer, libera la ansiedad, mejora la realización de tareas, disminuye el hambre y acelera el metabolismo corporal (reducción de peso).1,2

El tabaco, y el humo que su combustión desprende, originan más de 4 000 sustancias químicas: 400 son sustancias muy tóxicas, alrededor de 50 son cancerígenas y 12 son gases tóxicos. Los efectos reforzantes de la nicotina inducen la activación del sistema de recompensa cerebral que motiva la probabilidad de repetición del consumo. La nicotina se ha revelado como una de las sustancias psicoactivas más adictivas porque un considerable por ciento de consumidores se convierten en dependientes.1,3

La exposición a estos está relacionada con la aparición de varias enfermedades: bronquitis crónica, enfisema pulmonar, arritmias, enfermedades coronarias y cerebrovasculares, hipertensión, enfermedades vasculares periféricas, dispepsia y déficit del sentido del gusto y del olfato; se describen además alteraciones de la fertilidad y la potencia sexual, retrasos en el crecimiento intrauterino del feto, bajo peso del recién nacido, parto prematuro y mayor mortalidad perinatal. También aumenta la aparición de distintos tipos de cáncer (pulmón, tráquea, bronquios, boca, lengua, laringe, esófago, páncreas, hígado, mama, próstata y vejiga).1,2

El consumo de tabaco ejerce sus efectos más graves a largo plazo, pero también pueden observarse alteraciones a corto plazo: mayores resfriados, tos y expectoración, fatiga, pérdida de apetito, sequedad, coloración grisácea y envejecimiento prematuro de la piel, manchas o color amarillento en las uñas, los dedos y los dientes, halitosis, caries dentales y alteraciones del ritmo cardíaco.1,2

El riesgo de los daños a la salud aumenta considerablemente y en esto inciden una serie de factores: el iniciar el hábito de fumar a temprana edad y mantenerlo, la intensidad y la frecuencia con que se inhala el humo de tabaco, el número y el tipo de cigarros consumidos y la exposición a otras sustancias nocivas como gases tóxicos, radiaciones, contaminación ambiental, dieta y hábitos alimenticios.4,5

El tabaquismo es un problema de salud pública a nivel mundial y una causa importante de discapacidad y muerte. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el tabaquismo como una epidemia que genera gran preocupación mundial; ante este hecho resalta la importancia de las estrategias para ofrecer ayuda en el abandono del consumo de tabaco, lo que refuerza la necesidad de investigaciones que evalúen el hábito tabáquico como exploración general previa al abordaje terapéutico del fumador. Entre los elementos a evaluar se describen aspectos como la dependencia a la nicotina, la motivación para el abandono del hábito, las conductas psicosociales frente al hábito y otras exploraciones complementarias generales.4,5,6

En la evaluación de la dependencia a la nicotina la escala más utilizada es la de Fagerström (Fagerström Test for Nicotine Dependence, FTND); su primera versión fue la establecida en 1978 y consistía en un cuestionario de autorregistro de ocho preguntas. Se han desarrollado estudios que validan las propiedades psicométricas del cuestionario y se cuenta con la versión establecida por el propio Fagerström en 1991, en la que se redujeron sus preguntas a seis.7,8,9

En Cuba 24 de cada 100 cubanos fuman y es uno de los países de América con más alta exposición de niños y adultos al humo ajeno, tanto en el hogar como en centros laborales, según datos de la III Encuesta Nacional de factores de riesgo y actividades preventivas de enfermedades no transmisibles. Solo seis de cada 10 fumadores desea dejar de fumar, el 65% de los que fuman ha hecho algún intento para dejarlo y solo uno de cada 10 que lo intentan ha recibido ayuda para lograrlo. La encuesta demostró, además, que es poco frecuente la labor educativa de médicos y enfermeras para recomendar de manera sistemática y efectiva el abandono de la dependencia.10

En este contexto se hacen necesarias investigaciones que sirvan de fundamento para el diseño de programas de deshabituación, promoción y prevención de salud efectivos a partir de la caracterización de los patrones de consumo y los diferentes factores asociados al hábito tabáquico. Se desconoce el comportamiento de esta dependencia en el Municipio Cerro, lugar en el que está situada la Facultad de Ciencias Médicas “Salvador Allende”, por lo que caracterizar la dependencia a la nicótica en fumadores es el objetivo de este trabajo.

MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal. Se establecieron como criterios de selección ser fumador y aceptar participar en el estudio. El grupo quedó conformado por 30 consumidores de cigarrillos del Municipio Cerro, de la Ciudad de La Habana, seleccionados por un muestreo no probabilístico intencional durante el período de septiembre de 2019 a marzo de 2020, los que asistieron a una consulta de deshabituación tabáquica. Se tomaron datos generales de los consumidores, a los que se les aplicó también la prueba de Fagerström como instrumento para determinar la dependencia física a la nicotina (Tabla 1).

Tabla 1 Prueba de Fagerström

Equivalencia: una pipa=tres cigarros; un puro pequeño=tres cigarros; un puro grande=cinco cigarros

Variables del estudio

Edad

Sexo

Antecedentes patológicos personales (APP)

Tiempo de consumo

Hábitos tóxicos

Número de cigarrillos al día

Tiempo entre el despertar y el primer cigarrillo consumido

Cigarro más difícil de omitir

Mayor consumo en las primeras horas de la mañana

Fuma aunque esté enfermo

Dificultad para no fumar en sitios prohibidos

Procedimientos, recolección y manejo de datos, análisis estadístico

El grado de dependencia se estableció según la suma de la puntuación obtenida en cada una de las preguntas de la prueba de Fagerström.7,8,9 En el cuestionario de seis indicadores los incisos se contestaron de dos formas diferentes: tres de respuesta dicotómica (si o no) y los otros tres según una escala tipo Likert de cuatro puntos (de cero a tres). La puntuación total se obtuvo de la suma de los puntos obtenidos en cada indicador y se consideraron el grado de dependencia baja (de cero a tres puntos), el grado de dependencia media (de cuatro a seis) y el grado de dependencia alta (de siete a 10 puntos).

Para el procesamiento de la información se elaboró una base de datos en la aplicación Microsoft Excel del sistema Microsoft Office 2016. Para resumir la información de las variables cuantitativas se utilizaron estadígrafos descriptivos como la media, la mediana y la desviación estándar; en todas las variables cualitativas se calcularon las frecuencias absolutas y los por cientos. La asociación entre las variables se realizó mediante la prueba de Chi cuadrado, con una p=0,05. Los resultados fueron presentados en tablas y gráficos. El software estadístico utilizado fue el SPSS 25.

Consideraciones éticas

La investigación respetó los postulados y los principios de la ética. Se solicitó el consentimiento a los participantes y se les informaron los objetivos de la investigación. La información obtenida no será empleada para fines ajenos a los expresados dentro del marco de la investigación. Los datos primarios se manejaron con completa confidencialidad durante la investigación.

RESULTADOS

El promedio de edad fue de 48 años, que oscila entre 17 y 74 años, y hubo una mayor proporción de fumadores en el grupo de edades mayor de 50 años (53,3%). Predominó el sexo masculino en la muestra.

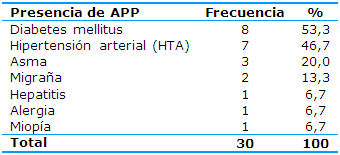

La Tabla 2 muestra la distribución de los consumidores de tabaco según sus APP. Las enfermedades crónicas más referidas fueron la diabetes mellitus, la HTA y el asma bronquial.

En la Tabla 3 se observó que los hábitos tóxicos asociados al consumo de café y de alcohol fueron referidos por más de la mitad de los encuestados.

La mediana de la edad de inicio de consumo fue de 17 años y que predominaron el comienzo temprano y la larga duración del consumo (Tabla 4).

Tabla 4 Distribución de los consumidores de tabaco según la edad de inicio y el tiempo de consumo

n=30

En cuanto a la relación entre el comportamiento de los participantes la prueba de Fagerström la Tabla 5 mostró un predomino del consumo en la primera media hora después de despertar, de la imposibilidad de abstenerse del primer cigarrillo de la mañana y del no confrontar dificultades para fumar en lugares prohibidos. Además, el consumo de cigarrillos se comportó entre medio y alto y el período de mayor consumo fue vespertino. Se observó que más de la mitad de los fumadores abandonaba el hábito en caso de enfermedad.

Tabla 5 Comportamiento de los consumidores de tabaco según las respuestas de la prueba de Fagerström

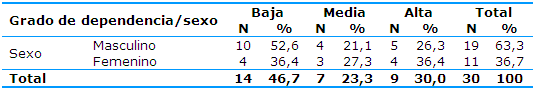

La Tabla 6 muestra la relación entre el grado de dependencia y el sexo. Más de la mitad de los fumadores del sexo masculino presentaron dependencia baja, mientras que en el femenino los por cientos de los tres grados de dependencia se comportaron de forma similar.

Tabla 6 Distribución de los pacientes según el grado de dependencia y el sexo

X2=0,745, p=0,689 (no significativo)

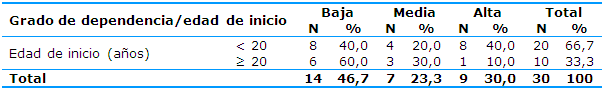

La relación entre el grado de dependencia y la edad de inicio del consumo aparece en la Tabla 7. En los sujetos que comenzaron el consumo antes de los 20 años los por cientos de dependencia baja y alta fueron iguales. Más de la mitad de los que comenzaron con 20 o más años de edad presentaron un grado de dependencia baja.

Tabla 7 Distribución de los pacientes según el grado de dependencia y la edad de inicio de consumo

X2=2,857, p=0,240 (no significativo)

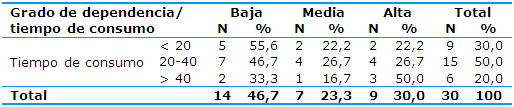

En relación al grado de dependencia y al tiempo de consumo de los participantes en el estudio se observó que más de la mitad de los sujetos con tiempo de consumo menor de 20 años y entre 20 y 40 años presentaron dependencia baja, mientras que hubo un predominio de dependencia alta en los consumidores de más de 40 años (Tabla 8).

DISCUSIÓN

Es importante destacar que la caracterización de los fumadores, el conocimiento de su nivel de dependencia a la nicotina y la intervención personalizada se han descrito como indicadores para una estrategia de deshabituación efectiva.4,5

En el estudio se constató una mayor frecuencia del hábito de fumar en los hombres, lo que coincide con lo informado en otras investigaciones.10 Los efectos reforzantes de la nicotina inducen la activación del sistema de recompensa cerebral que motiva la probabilidad de repetición del consumo. La nicotina se ha revelado como una de las sustancias psicoactivas más adictivas porque un considerable por ciento de consumidores se convierten en dependientes.1,2

Los resultados en la edad promedio son más difíciles de contrastar porque la mayoría de los estudios revisados utilizan poblaciones específicas como estudiantes de diferentes niveles de enseñanza o trabajadores y determinados grupos etarios; a diferencia de este estudio, que no hace estas distinciones. Se ha encontrado cierta coincidencia con un estudio realizado en España en pacientes positivos a la COVID-19.11

En una investigación se observó la coexistencia de diabetes mellitus, hipertensión arterial y asma bronquial, aunque en menor proporción que la observada en este grupo de fumadores en el que estas enfermedades fueron predominantes.11 En otro estudio realizado en un Área de Salud de la Ciudad de Cárdenas, Provincia de Matanzas, se registraron resultados similares a estos en cuanto a la hipertensión arterial y el asma bronquial, pero la incidencia de diabetes fue menor.12 Se observó una diferencia en un estudio realizado en mayores de 35 años en un Área de Salud de la Provincia de Camagüey en el que la malnutrición por defecto y la EPOC fueron los antecedentes más frecuentes.13 En el estudio la presencia de enfermedades crónicas no trasmisibles cardiovasculares y respiratorias descompensadas fueron la causa por la que estos fumadores asistieron a la Consulta de Deshabituación porque ya presentaban dificultades para desarrollar una vida normal y para desempeñar sus actividades laborales y sociales. Esta discapacidad a mediana edad es un indicador importante porque la media fue de 48 años y a esa edad se está en edad laboral y socialmente activo. En los estudios revisados no se hace referencia a este indicador de discapacidad relacionado con la descompensación de las enfermedades crónicas y la edad de los consumidores. El comportamiento de otras enfermedades asociadas al hábito de fumar no presenta resultados relevantes.11,12,13

El elevado número de consumidores de tabaco que además consumen alcohol y café es preocupante. Esto se corresponde con lo informado porque las drogas legales son las de mayor uso, lo que entraña el riesgo de que por su condición de drogas porteras puedan estimular el consumo de las drogas ilegales en los que tienen estilos de vida más vulnerables; la importante tolerancia social existente y la escasa percepción del riesgo asociado a la ingesta de bebidas alcohólicas han contribuido a la generalización de su consumo y a una normalización de esta conducta.10,13,14,15

El inicio precoz del consumo de cigarrillos es un fuerte factor pronóstico en relación con la dependencia de la nicotina y la probabilidad de abandonar el consumo regular.10,14 La relación aumenta de forma directa a la edad en que ocurren los procesos de experimentación y consolidación del consumo regular del tabaco.10,14 La mediana de 17 años para el inicio del consumo observado en este estudio coincide con lo informado en la literatura en la que se refieren edades entre los 17 y los 20 años para esta variable.14

Con el tiempo de consumo ocurre algo similar a lo planteado con la variable edad: se dificulta contrastar los resultados por las diferencias en el diseño. El consumo de tabaco incrementa en un 70% el riesgo de morir prematuramente por enfermedades derivadas.12,14 Este riesgo es directamente proporcional al tiempo que se lleva fumando, a la cantidad de cigarrillos diarios, a la profundidad de la inhalación del humo y al contenido en nicotina y alquitrán de la marca.4,5

En los resultados de las preguntas de la prueba de dependencia se encontraron coincidencias en cuanto a fumar en los primeros cinco minutos después de despertar,5 pero hubo diferencias en los otros parámetros que evalúa; por ejemplo, los interrogados plantearon que les resultaba difícil no fumar en los lugares en que está prohibido. Contrario a este trabajo, en el que indicaron que les resultaba imprescindible otro cigarrillo más que el primero en la mañana y el consumo era más bajo de 10 o menos cigarrillos al día y más frecuente durante las primeras horas del día; además, declararon que fumaban aún cuando se encontraran enfermos.5

Por lo general, los estudios que evalúan el consumo de tabaco miden el número de cigarrillos al día, aunque el diseño difiera del de esta investigación; en varios trabajos revisados la cifra informada es menor que la observada en estos consumidores, entre los que un número elevado fuma más de 20 cigarrillos al día.4,5,6 Se encontraron semejanzas con un estudio realizado en una Unidad de tabaquismo que evaluó las diferencias de género en el éxito al dejar de fumar16 y en otro realizado en mujeres fumadoras en Chile.17

Se ha planteado que el nivel de dependencia, tanto psicológica como física, es mayor cuando el consumo de cigarrillos aumenta.1,2 En este trabajo se observó que, a pesar del elevado número de cigarrillos que consumen al día, el grado de dependencia baja tuvo una cifra más alta que la dependencia media y la alta por separado; no obstante, sobresale el hecho de que en más de la mitad de los consumidores se constató una dependencia media-alta. Los fumadores con mayor grado de dependencia a la nicotina experimentan mayores dificultades para dejar de fumar. La relación entre el grado de dependencia y la morbilidad y la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles13,18,19 es un indicador a tener en cuenta en la deshabituación, en la promoción de estilos de vida saludables y en la prevención del consumo de tabaco y otros hábitos tóxicos.

A pesar de las diferencias en los patrones de consumo observadas en el grupo de estudio no se encontró asociación entre el grado de dependencia y las variables en que se analizó este indicador, todo lo que puede estar relacionado con el tamaño pequeño de la muestra y con sesgos relativos a la aplicación del instrumento. Cuando se interroga a una persona sobre determinado tema pueden introducirse sesgos en la investigación porque el sujeto responda en base a lo que se considera “socialmente aceptable” y no a la realidad, independientemente que en la construcción y la aplicación de los instrumentos se hayan tomado las medidas para evitarlos,19 la no coincidencia con lo notificado en la literatura pudiera estar relacionada con lo antes expuesto.

En cuanto a la relación entre el sexo y el grado de dependencia se observó un comportamiento diferente entre hombres y mujeres; en el caso del sexo masculino hubo un claro predominio del grado de dependencia baja. En el sexo femenino los valores de los diferentes grados de dependencia fueron similares y llamó la atención el hecho de que más de la mitad de las mujeres tienen dependencia media-alta, esto último difiere de lo observado en otros estudios.16,17,18

A pesar de la no asociación, desde el punto de vista estadístico, entre el grado de dependencia, la edad de inicio y el tiempo de consumo observada en este estudio, se debe destacar que la mitad de los consumidores que llevaban más de 40 años fumando mostraron dependencia alta y la mayoría de los que se iniciaron antes de los 20 años en el consumo dependencia media-alta. Es reconocida la influencia de iniciar el hábito de fumar a temprana edad y mantenerlo como uno de los factores que contribuye a sostener el hábito y a mayores riesgos para la salud.10

El tabaquismo es considerado el factor de riesgo que más incide en las principales causas de morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles, riesgo que aumenta cuando coexisten altos niveles de consumo, otros hábitos tóxicos y antecedentes patológicos personales.20 El comportamiento observado en el grupo de estudio brinda un marco de referencia para nuevas investigaciones que amplíen la caracterización de los fumadores y faciliten el diseño de programas de deshabituación, promoción y prevención de salud efectivos.

CONCLUSIONES

El patrón de consumo encontrado, la asociación con otros hábitos tóxicos, las enfermedades crónicas y el predomino del grado de dependencia media-alta predisponen a estos fumadores a una disminución de la esperanza de vida y a confrontar mayores dificultades para dejar de fumar en caso de ser sometidos a alguna estrategia de deshabituación.