Introducción

La fibrilación auricular (FA) constituye un importante problema de salud, debido a su prevalencia creciente y continuo aumento, su fuerte asociación con morbimortalidades. Es la arritmia cardíaca más frecuente, y su incidencia aumenta con la edad. Los pacientes con FA tienen de 4 a 5 veces mayor riesgo de accidente cerebrovascular (ACV) y alrededor del doble de riesgo de mortalidad en relación con los que no sufren FA.1,2

Diferentes estudios han identificado numerosos factores independientes de riesgo de FA recurrente o permanente. Estos incluyen la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, las valvulopatías y la hipertensión arterial.3,4,5,6 En el aspecto poblacional, la hipertensión arterial es el más relevante factor de riesgo de FA.

La FA se considera una de las epidemias cardiovasculares crecientes en el siglo xxi, en conjunto con la insuficiencia cardíaca congestiva, la diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico.4

Cuba no escapa del impacto negativo de este padecimiento, que es responsable del 3,6 % de las urgencias generales en las unidades asistenciales, así como de 10 % de los ingresos en el área médica, por lo que es imprescindible dominar sus principales elementos.5

La red de servicios de urgencias de policlínicos integra el primer nivel de atención médica para la población, donde asisten la mayor cantidad de pacientes con trastornos del ritmo. A pesar de esto, no tenemos conocimiento ni evidencia documentada en el área de salud, de trabajos relacionados con la FA en Guanabo. Esto nos ha motivado a realizar esta investigación, cuyo objetivo fue caracterizar a los pacientes con fibrilación auricular atendidos en el Policlínico de Guanabo, teniendo en cuenta el diagnóstico al ingreso, el estado hemodinámico, la letalidad, el tratamiento y la conducta final.

Métodos

Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo transversal que incluyó a todos los pacientes adultos ingresados con esta arritmia, en el Área Intensiva Municipal de Guanabo, desde 2017 hasta mayo de 2019. Las variables estudiadas fueron el diagnóstico principal al ingreso, el estado hemodinámico, la supervivencia y letalidad, los medicamentos administrados en emergencia y la conducta final. Para la obtención de la información se realizó una búsqueda sistemática en las bases de datos Medline, SciELO, Intramed, Putmed, Embase, entre otras, utilizando como descriptores de búsqueda los términos: fibrilación auricular, arritmias supraventriculares, atrial fibritation. No se colocaron límites ni filtros para depurar la búsqueda, tampoco los años de la bibliografía publicadas ni los idiomas o resúmenes. Para la obtención del dato primario se revisaron en archivo de estadística las microhistorias de los pacientes ingresados con fibrilación auricular durante los años 2017, 2018 y 2019, solamente los primeros cuatro meses. Una vez obtenida la información, se confeccionó una base de datos en Microsoft Excel, lo cual permitió el procesamiento de la información. El informe final de la investigación se elaboró utilizando el procesador de texto Microsoft Word, versión 2016.

El presente estudio fue aprobado por el Consejo Científico de la institución y participantes. La investigación se realizó conforme a los principios de la ética médica, las normas éticas institucionales y nacionales vigentes y a los principios de la Declaración de Helsinki.6

Resultados

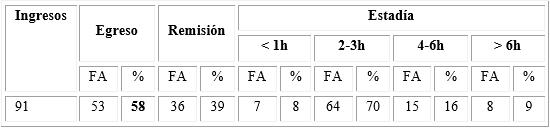

En la tabla 1 podemos apreciar que al ingreso, el diagnóstico principal fue fibrilación auricular (52 %), además de presentar otra afección asociada. El resto de los pacientes (44) tuvo otros diagnósticos, y se les pudo constatar la presencia de FA a través del electrocardiograma.

De los 91 ingresos con FA, se presentaron con inestabilidad hemodinámica seis pacientes para un 6,5 %. De ellos se aplicó terapia eléctrica (cardioversión) en cuatro casos, en los cuales se pudo revertir a ritmo sinusal. Otros dos casos fallecieron, uno por la severidad de la arritmia, donde se empleó terapia farmacológica sin cardiovertir. El otro caso fue un paciente de 92 años postrado crónico, secundario a enfermedad cerebrovascular, complicado con bronconeumonía hipostática, a quien se decidió, con autorización de familiares, no reanimar. Por tanto, la letalidad fue de 2,2 % del total de ingresos por esta entidad y supervivencia de 97,8 %.

Tabla 1 Diagnóstico principal al ingreso, estado hemodinámico y letalidad

Fuente: Historia Clínicas del Área Intensiva Municipal. Departamento de Estadísticas del Policlínico.

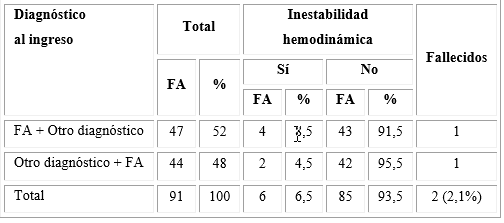

En la tabla 2 se muestra el uso de fármacos como estrategia terapéutica administrada en emergencia, que fue usada en 68 pacientes (75 %). La Amiodarona, el Atenolol y la digoxina fueron los más empleados, lo mismo solo que combinados.

Tabla 2 Estrategia terapéutica administrada en el servicio

Fuente: Historia Clínicas del Área Intensiva Municipal. Departamento de Estadísticas del Policlínico.

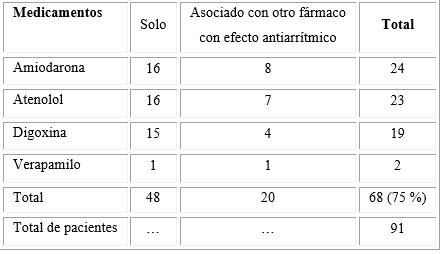

La tabla 3 resume la conducta final y la estadía en el servicio de los 91 ingresos con fibrilación auricular. El 58 % de los casos (53 ingresados) resolvió su cuadro sintomático y se le controló la frecuencia cardíaca acelerada a ritmo cerca de lo normal por debajo de 110, lo cual traduce buena resolutividad del servicio. Solo 36 pacientes fueron remitidos al nivel secundario, gracias a que el Área Intensiva Municipal cuenta con personal preparado y equipamiento médico.

Nuestro servicio está diseñado para dos camas. De los pacientes ingresados, la mayoría estuvo entre dos y tres horas (70 %), siete pacientes (8 %) se remitieron al hospital en menos de una hora. En relación con la permanencia de los casos ingresados en el Área Intensiva Municipal, el mayor porcentaje correspondió a entre dos y tres horas, con 64 casos (70 %).

Discusión

Son múltiples las formas clínicas de presentación desde FA asintomática, subclínica, donde lo habitual es que el paciente reciba atención de urgencia por otra entidad clínica y se detecta la arritmia al realizarle un electrocardiograma. Lo otro es FA sintomática, muchas veces ya conocida por el paciente y se presente con estabilidad hemodinámica, los síntomas varían en dependencia de la frecuencia ventricular, duración del episodio, existencia de cardiopatía estructural asociada y la percepción individual. Estas formas clínicas de inicio incluyen embolias, sobre todo cerebrovasculares, exacerbación de una enfermedad del corazón como insuficiencia cardíaca, cardiopatía hipertensiva o isquémica, miocardiopatías, sensación de palpitaciones, dolor torácico, disnea, mareo o síncope. El síncope es un síntoma poco frecuente pero grave, relacionado con la enfermedad del seno, estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica obstructiva, enfermedad cerebrovascular o preexitación como el Síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW), y los casos más graves con deterioro hemodinámico o enfermedades preexistentes cardíacas o no cardíacas y las que suponen por sí mismas un peligro para la vida.

Un trabajo de Fabritz y otros, publicado en 2015, hace referencia a que la mortalidad de la FA es del 3,5 % anual y las causas de muerte suelen ser la muerte súbita o la insuficiencia cardíaca. Cada año es necesario hospitalizar, aproximadamente, a 20 % de los pacientes con FA, y se produce ACV en el 1,5 % de los pacientes con FA que está recibiendo tratamiento anticoagulante. Además, más de la mitad de los pacientes con FA son sintomáticos a pesar de la anticoagulación y del control de la frecuencia cardíaca adecuados.7

Es evidente que la FA constituye un factor predictivo independiente de mortalidad, ya que duplica la mortalidad global tras realizar el ajuste con otros factores de riesgo cardiovascular.

El estudio Framingham fue el primero en reportar que la FA tuvo una asociación ajustada multivariable con riesgo aumentado de muerte.8 Además, se observó una interacción significativa, la FA disminuyó la supervivencia generalmente en mujeres. El riesgo de fallecer en hombres y mujeres fue 1,5 y 1,9, respectivamente. En el seguimiento de 10 años, 61,5 % de los hombres con FA entre 55 y 74 años habían muerto comparados con 30 % de hombres en el mismo grupo de edades sin FA. Una tendencia similar fue encontrada en mujeres con 57,6 % con FA fallecidas en el seguimiento de 10 años, cuando se comparó con el 20,9 % sin FA. El riesgo aumentado fue coherente a través de todas las décadas mayores de 55 hasta 95 años.

En la revisión bibliográfica realizada, pudimos constatar que se tienen en cuenta diversas pautas o condicionantes determinantes a la hora de implementar un protocolo terapéutico.

En pacientes con FA, se considera brindar estrategias de control del ritmo cuando por ejemplo la FA es de inicio reciente (menos de 48 horas), si es que se puede precisar con certeza este tiempo, así como la presencia de sintomatología a pesar de haberse controlado la frecuencia cardíaca, o simplemente haber “fracasado” o no tener respuesta exitosa con la estrategia de control de frecuencia. Por otro lado, los autores plantean que exista falla cardíaca que se sospeche su origen relacionado con FA y, finalmente, en función del juicio clínico, considerando tiempo de aparición menor de un año, crecimiento auricular no severo y ausencia de “fragilidad”; o sea, que no haya cardiopatía estructural significativa.9

Los enfoques para el tratamiento de pacientes con fibrilación auricular de inicio reciente en el servicio de urgencias varían mucho. La cardioversión farmacológica o eléctrica temprana es una práctica común. Sin embargo, la estrategia de esperar y ver, con la cardioversión retrasada si es necesaria dentro de las 48 horas posteriores al inicio de los síntomas, tiene varias ventajas para los pacientes: primero, se puede evitar la cardioversión (junto con sus posibles complicaciones) y, en segundo lugar, se pueden observar conversiones a ritmo sinusal espontáneas de la fibrilación auricular, lo que lleva a menos errores de clasificación de la fibrilación auricular persistente.

Para el control de la frecuencia y del ritmo cardiaco, los medicamentos más usados en la emergencia fueron amiodarona y el atenolol. Es importante precisar que la mayoría de estos pacientes en su cuadro clínico no presentaban inestabilidad hemodinámica con excepción de seis pacientes.

En marzo de 2019 se publicó un artículo en la web intramed (Argentina), acerca de un ensayo multicéntrico aleatorizado, en pacientes con fibrilación auricular sintomática de inicio reciente (< 36 horas), hemodinámicamente estables en el servicio de urgencias para ser tratados con un enfoque de esperar y para retrasar la cardioversión.10

Una ventaja potencial de acortar el tiempo hasta la conversión sería la eliminación temprana de los síntomas y la prevención de la insuficiencia cardíaca, síncope, eventos isquémicos cardíacos o cerebrales, o progresión a fibrilación auricular persistente.

La cardioversión farmacológica requiere experiencia específica en la administración de fármacos antiarrítmicos intravenosos o vía oral, los profesionales han ido adquiriendo habilidades en el manejo de estos enfermos y la mayoría logró aliviar los síntomas, controlando la frecuencia cardíaca y llevando esta al ritmo sinusal.

Con respecto al tratamiento de la FA en la IC, se basa en el control de la frecuencia cardíaca, la valoración individual del control del ritmo y la profilaxis tromboembólica.

El tratamiento de la fibrilación auricular entre control de la frecuencia o el control del ritmo ha sido un tema controvertido. El mensaje del ensayo clínico titulado A comparison of rate control and rhythm control in patients with atrial Fibrillation,11) de que el control de la frecuencia no es inferior al control del ritmo ha sido cuestionado y estudios subsiguientes han demostrado la seguridad y la eficacia de un primer enfoque hacia el control del ritmo. De todas maneras, la práctica varía ampliamente y el algoritmo para la gestión de la FA de inicio agudo abarca un rango de estrategias que incluyen “esperar y ver”, ya que la mayoría de los pacientes recuperan el ritmo sinusal en 48 horas, una cardioversión anticipada frente a una tardía, una cardioversión farmacológica frente a una eléctrica, o el ingreso para control de frecuencia o ecocardiografía transesofágica seguida de una cardioversión durante la hospitalización.12,13,14,15

White y otros, en su publicación de 2019,16 informan que de todos los pacientes del estudio, 26 recibieron un enfoque inicial eléctrico, mientras que 311 (92 %) recibieron un enfoque inicial farmacológico. El proveedor del tratamiento podía elegir el fármaco que se utilizaría, que fue la amiodarona. Este estudio coincide con el nuestro, pues este fármaco fue el más utilizado.

Otros autores han realizado estudios comparativos demostraron que la amiodarona fue el fármaco más eficiente en la prevención de las recurrencias de la FA.17 Si bien en estos ensayos se observó que con esta droga la frecuencia de restablecimiento del ritmo sinusal (RS) fue la más alta, las recurrencias tuvieron lugar en 35 % de los casos.

En el 2011, Fernández y otros realizaron un estudio multicéntricos desarrollado en 124 Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH) representativos del sistema sanitario español, donde el objetivo fue analizar el control del ritmo y sus resultados en pacientes con FA de reciente comienzo, para identificar áreas de mejora en el manejo. Es otro escenario distinto al de nuestro estudio, pero concluyeron que, en los SUH, la restauración del RS en la FA de reciente comienzo es segura, efectiva y asocia beneficios clínicos para los pacientes. Reemplazar amiodarona por técnicas más efectivas y rápidas como la cardioversión eléctrica es un área de mejora de la calidad asistencial.18

Aunque el control del ritmo no aumenta la supervivencia a largo plazo en la población general de pacientes con FA,19,20 la restauración del ritmo sinusal en los episodios de reciente comienzo permite aliviar la sintomatología, mejorar la situación hemodinámica, reducir la tasa de ingresos hospitalarios, y puede asociar una mejor calidad de vida, menor incidencia de tromboembolia, una reducción de los costes y una menor incidencia de recurrencias, especialmente si el ritmo sinusal se restablece precozmente.21

En la actualización de la AHA (Asociación Americana del Corazón) 2019 de las guías para el manejo de fibrilación auricular de 2014, respecto a la terapia farmacológica incluye el uso de beta bloqueador intravenoso para reducir la respuesta ventricular rápida en fibrilación auricular, en ausencia de inestabilidad hemodinámica, falla cardíaca o broncoespasmo.22) Los resultados del estudio evidenciaron la utilización de los Beta bloqueadores (BB) en 23 pacientes, específicamente el atenolol.

Para el control de la frecuencia, si el paciente presenta insuficiencia cardíaca o hipotensión, comprobar si la frecuencia rápida es secundaria a esta y tratarla. En caso que necesite enlentecerse la frecuencia, se puede utilizar la digoxina y no se deben usar fármacos inotrópicos negativos. Este fármaco fue empleado en 19 pacientes como antiarrítmico solo y asociado a otro en cuatro casos.

Existen otros autores como el subanálisis del ARISTOTLE (Apixaban for Reduction in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation) que evidenció un aumento de la mortalidad (en pacientes con FA con y sin falla cardíaca), incluso con niveles de digoxinemia normales, aunque es mayor el riesgo con digoxinemia elevada.23

Según Kirchhoff y otros,24 entre 10 y 40 % de los pacientes con FA requieren hospitalización cada año. Además, se asocia a un incremento del riesgo entre 1,5 - 2,0 veces de mortalidad. Como citamos anteriormente, los casos remitidos al hospital para ingreso estuvieron sobre 39 %.

En conclusión, el diagnóstico principal al ingreso correspondió a la fibrilación auricular, con estabilidad hemodinámica y la letalidad fue baja. La estrategia terapéutica utilizada fue amiodarona, atenolol y digoxina. El servicio logra alta resolutividad. La estadía promedio fue dos a tres horas.