Introducción

Los tumores cerebrales son un grupo heterogéneo dada las diferentes líneas celulares que los originan. Pueden ser divididos en dos grandes grupos: lesiones primarias, que se originan de células que pertenecen al sistema nervioso central y, lesiones secundarias, que se originan en otros sitios del cuerpo y se implantan como metástasis en el cerebro.1

Los tumores primarios más frecuentes son el meningioma y el glioblastoma, en tanto, las metástasis más frecuentes son de cáncer pulmonar, mama y piel. Los tumores cerebrales primarios se clasifican en cuatro grados según la Organización Mundial de la Salud (OMS): los considerados de “bajo grado” tumores con clasificación I y II y, de “alto grado”, los clasificados como III y IV. Esta clasificación permite establecer un pronóstico en cuanto a mortalidad, por lo que, en general, los tumores grado I tienen mayor sobrevida, no así los tumores grado IV.1

Los tumores cerebrales más frecuentes son los que se derivan de la glía (60 %), los astrocitomas son los más comunes. Más de las dos terceras partes de estos tumores tienen su origen en los hemisferios cerebrales, los restantes pueden generarse en las estructuras diencefálicas o en el cerebelo. La clasificación histológica de Kernohan los separa en cuatro grados; pertenecen al grupo de alta malignidad los de grado III (astrocitomas anaplásicos) y los de grado IV (glioblastoma multiforme).2,3

Epidemiológicamente, en el mundo, los tumores cerebrales primarios representan el 9,2 % de todas las neoplasias y el 88 % para las del sistema nervioso central (SNC). Son responsables del 2 % de la mortalidad general por cáncer, ocupando el décimo tercer lugar en cuanto a frecuencia. La incidencia global por años de los tumores cerebrales primarios es aproximadamente de 3,7 cada 100 mil habitantes para el sexo masculino y de 2,6 cada 100 mil habitantes para el sexo femenino.4,5

La mortalidad es de aproximadamente 2,8 por cada 100 mil habitantes para la población masculina y de 2,0 por cada 100 mil para la población femenina.

En los Estados Unidos de América la distribución por sexos muestra un discreto predominio de los tumores cerebrales primarios benignos en mujeres, mientras que los malignos son mayores en hombres, al igual que las cifras globales ya citadas.5,6

En Cuba, el cáncer cerebral en los últimos años tuvo una incidencia que osciló entre 300 y 600 casos anuales, con un total de 548 en 2012 y de 616 en 2016; para una tasa de incidencia ajustada entre 3,1 y 5,8 por cada 100 000 habitantes, para mujeres y hombres, respectivamente. Las cifras de mortalidad se mantienen cercanas a la tasa de incidencia.7,8,9,10,11,12

Conocer el pronóstico de los pacientes con tumores cerebrales es una actividad vital para el personal de salud que labora con los mismos, pues se hace necesario para la aplicación de las diferentes modalidades de tratamiento en dependencia de su pronóstico.

Esto hace que se plantee la siguiente pregunta científica: ¿Cuál es la opinión de la comunidad científica en cuanto a los factores pronósticos de supervivencia en pacientes con tumores cerebrales tipo astrocitoma? Así, el objetivo de este trabajo fue sistematizar los hallazgos de los estudios que examinaron los factores pronósticos de supervivencia en pacientes con tumores cerebrales tipo astrocitoma.

Método

Se realizó una revisión sistemática de estudios observacionales, analíticos, prospectivos. La búsqueda bibliográfica se efectuó en las bases de datos electrónicas Medline, SciELO, LILACS, PubMed y Google Académico, con los siguientes términos descriptores del Medical Subject Headings: edad, sexo, factores pronósticos, cáncer cerebral, astrocitoma.

La búsqueda se complementó en las listas de referencias de los artículos primarios relevantes y de artículos de revisión sobre factores pronósticos en pacientes con tumores cerebrales. El periodo de recogida de artículos estuvo comprendido desde el 11/01/22 hasta el 11/02/22 en los idiomas inglés, español, portugués y francés, sin límite de fecha.

Los estudios que se incluyeron en la investigación se mostraron en relación a:

Investigaciones que describieran factores pronósticos de supervivencia en pacientes con tumores cerebrales tipo astrocitoma.

Estudios con un diseño observacional, analítico, prospectivo, sin límite de edad; que mostraran el desarrollo del fenómeno en ambos sexos, en un periodo no menor a dos años.

Investigaciones con una muestra mínima de 30 pacientes.

Se indagó primeramente en los estudios en cuanto a la metodología desarrollada para la realización de los mismos, se observó el tipo de muestreo, de estudio y la aparición de sesgos o no en cada caso.

Los resultados investigativos se analizaron de acuerdo a la presencia de los diferentes factores pronósticos que dependieron de la esfera principal que media en cada uno de ellos, de acuerdo a los factores pronósticos dependientes del paciente, dados por la edad, sexo, sintomatología presentada y estadio en la escala de Karnofsky.13

En cuanto a los factores pronósticos dependientes del tumor, se revisó el grado histológico, la histología propiamente dicha, los estudios de imagen y la localización estimada.

El tratamiento también fue una arista descrita para los factores pronósticos, donde se enunció sus modalidades dadas por: intervenciones quirúrgicas, radioterapia y quimioterapia.

Se indagó en el tiempo de supervivencia estimado en meses para cada factor pronóstico en general y, particularmente, en la medida que lo permitieron los resultados obtenidos de cada artículo revisado.

Se analizaron varios estudios tras la revisión de las diferentes bases de datos anteriormente mencionadas. Se guardaron los aspectos éticos en la crítica constructiva de las diferentes investigaciones, para el enriquecimiento del debate científico con principios de la ética médica como la beneficencia y no maleficencia en las críticas a las publicaciones aceptadas para el estudio.

Resultados

Se realizó un diagrama de flujo (Figura 1) para la inclusión de los artículos en la revisión sistemática, donde se describe que inicialmente se tenían 136 452 artículos distribuidos en diferentes bases de datos, de ellos, por duplicación se excluyeron 68 226 artículos, lo que hace que solo la mitad de los artículos quedasen para su posterior análisis.

Al aplicar los criterios de elegibilidad de acuerdo a título y resumen se excluyeron 61 404 artículos, lo que permitió que se evaluaran de acuerdo al contenido del texto 6 822 artículos.

De ellos, por ausencia de datos relacionados con el lugar de estudio y los factores pronósticos de supervivencia relacionados con el tumor, el estado del paciente y el tratamiento del paciente, se eliminaron 6 809 artículos, lo que redujo el número de publicaciones para el análisis a 13 artículos14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 que fueron los estudiados. Todo el proceso con más detalles se representa a continuación:

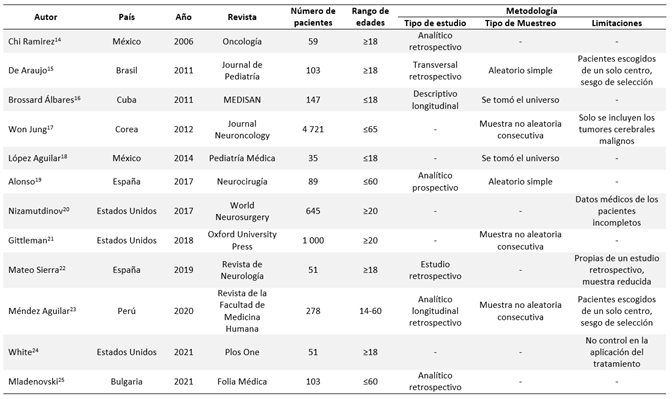

En la tabla 1 se muestra una relación de disímiles autores pertenecientes a varios países. Se observó que la mayoría de los artículos pertenecen a autores del continente americano14-16,18,20,21,23,24 (n=8 66,6 %). Los demás se distribuyen entre los continentes de Europa y Asia.17,19,22,25

Los artículos fueron publicados entre los años 2006 y 2021, con un pico en los años 201115,16, 201719,20 y 2021.24,25

Se destacó que las publicaciones se encuentran en revistas de alto impacto, pero se detectaron varias deficiencias dentro de las que se pueden citar: ausencia en algunos estudios del tipo de estudio 17,18,20,21,24, muestreo14,20,22,24,25 y la presencia o no de limitaciones para el desarrollo de la investigación.14,16,18,19,21,25

El número de pacientes por cada estudio va desde 35 a 4 721, con rangos de edades superiores a los 20 años.14,15,17,19-25

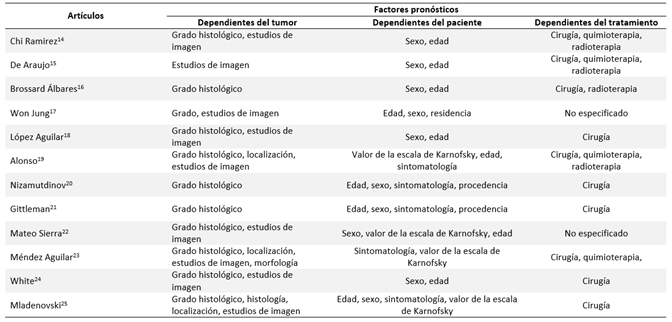

En cuanto a los artículos citados de acuerdo a la presencia o no de factores pronósticos de supervivencia (Tabla 2), en el caso de los factores pronósticos dependientes de la lesión, tumor o enfermedad, en la mayoría de las investigaciones se mostró una tendencia a evaluar el grado histológico y la histología de la lesión.

En el caso de los pronósticos dependientes del paciente existió una mayor inclinación hacia la edad, el sexo y la sintomatología presentada por el paciente. En los dependientes del tratamiento se mostraron indistintamente las modalidades de tratamiento sugeridas a los pacientes: cirugía, quimioterapia y radioterapia.

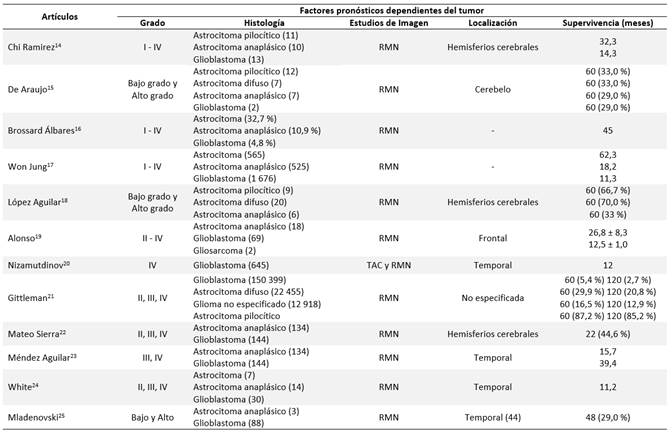

En la tabla 3 se distribuyen los pacientes de acuerdo a los factores pronósticos dependientes del tumor o enfermedad. Se observó que un gran número de estudios utilizó la llamada escala de Kernohgan14,16,18-24 para determinar el estadio de los tumores (n=10 83,3 %), no así los dos restantes que calificaron los tumores de alto y bajo grados.15,18,25

Histológicamente se describen varios tipos tumorales en los artículos estudiados, dentro de ellos los que más resaltan son: astrocitoma pilocítico, astrocitoma difuso, astrocitoma anaplásico y el glioblastoma. El glioblastoma fue el tumor primario del sistema nervioso central más común entre los pacientes, lo cual se describe en todos los estudios presentados.

La localización más común fue en el lóbulo temporal20,23,24,25) (n= 433,3 %). Con una supervivencia de acuerdo a las características tumorales que dista desde los 14,3 meses para los tumores de alto grado a una de 62,3 meses en los casos más optimistas de los astrocitomas de bajo grado, particularmente, en el caso de los pacientes con astrocitoma pilocítico.

Tabla 3 Factores pronósticos dependientes del tumor

RMN: Resonancia magnética nuclear; TAC: Tomografía axial computarizada.

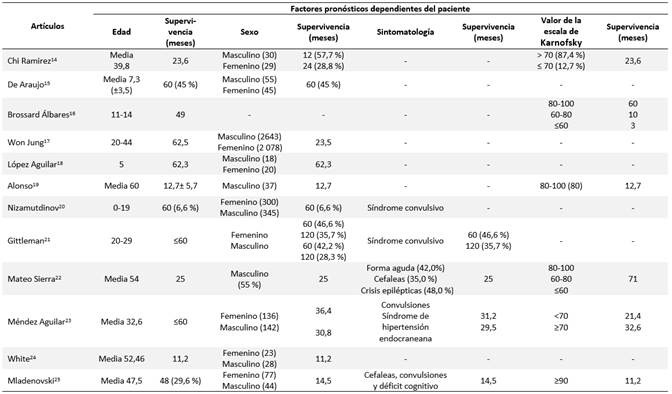

La tabla 4 refleja los factores pronósticos dependientes del paciente en la literatura revisada. En la misma se puede observar que en las edades adultas la media es de 39,4 años, no así en las pediátricas donde se describe que se encuentra alrededor de los 7,3 años; con una mayor supervivencia cuanto menor edad presente el paciente.

En cuanto al sexo, de forma general, se describe en la literatura que se presentan los tumores astrocíticos en pacientes masculinos, con una supervivencia que va desde los 11,2 a 62,3 meses, con una mayor supervivencia en los individuos del sexo femenino.

La sintomatología presentada por la mayoría de los pacientes fue en forma de síndrome convulsivo, a pesar de presentar otros síntomas, con supervivencia estimada en un rango de 31,5 a 14,5 meses.

Discusión

Con la revisión realizada en la literatura se evidenció que existe una amplia producción científica con respecto a las diferentes aristas que engloban el tema, sobre todo, en revistas de alto impacto y directamente relacionadas con temas del campo de la neurooncología.

Se observó que, a pesar de los esfuerzos por el desarrollo de investigaciones en torno al tema, en un gran número de artículos revisados no están explícitos los esquemas metodológicos necesarios para la realización de las mismas, pues se omiten pasos orientadores en la redacción de los artículos para sentar las bases de futuras investigaciones potencialmente reproducibles en base a los aportes desarrollados por los estudios en cuestión.

En otras investigaciones aparecen pocas limitaciones potenciales, como el control y seguimiento de los pacientes tras su salida de las instituciones hospitalarias, así como la pérdida en los subsecuentes programas de atención al paciente con cáncer según modalidad de tratamiento y evolución en el tiempo de dicha enfermedad oncológica. Estas limitaciones deben ser tenidas en cuenta para posteriores estudios. Esta es una tarea de suma importancia, pues a través de estos presupuestos tan necesarios se estratifican los posibles sesgos de las investigaciones expuestas, lo que le da un punto de vista diferente al lector al abordar el tema.

De forma general, el diseño de los estudios expuestos responde a estudios analíticos, donde es posible la definición del mismo; lo que es un punto positivo para indagar en la literatura científica sobre los factores pronósticos de supervivencia en pacientes con tumores cerebrales astrocíticos, ya que estas investigaciones dan mayor fuerza a la investigación científica del tema, al poseer resultados tangibles de acuerdo a estimaciones estadísticas del tiempo de supervivencia de los pacientes que sufren dicha enfermedad. Esto contribuye a la toma de decisiones correctas al personal médico que labora con estos pacientes y que las mismas no sean en detrimento su calidad de vida.

Las principales deficiencias del diseño metodológico de los estudios estuvieron dadas por la ausencia de investigaciones en la red nacional e internacional que integrasen los factores pronósticos de supervivencia en pacientes con lesiones astrocíticas. En los estudios revisados se observó que los mismos se ven por separado y, además, poseen muestras de menos de 30 pacientes lo que no brinda el nivel de confiabilidad necesario por la metodología mostrada en su diseño.

En cuanto a los factores pronósticos de supervivencia relacionados con el tumor, se mostró una tendencia que concuerda con la literatura internacional, con mayor cantidad de pacientes con lesiones histológicamente malignas de la enfermedad, altas tasas de mortalidad y con una baja expectativa de vida.

En el caso particular de este tipo de tumor cerebral, se evidenció, la aparición de lesiones con mayor grado de malignidad en edades tardías, principalmente en pacientes del sexo masculino; no así en los niños donde se presentó con menor grado de malignidad.

Consideraciones como las antes expuestas son útiles para el correcto manejo de los pacientes que tienen tumores cerebrales, pues disminuyen el grado de incertidumbre presentada en ocasiones por el personal médico al enfrentase a pacientes con este tipo de lesiones, y da una medida del grupo de acciones pertinentes a tomar para el desarrollo del tratamiento de los pacientes.

Se apreció que existe un conceso en cuanto a la presencia del inicio sintomatológico, como un síndrome convulsivo. Este factor pronóstico, muestra que existe una disminución de la supervivencia en los pacientes que presentan en sus inicios estos síntomas. Se observó, además, que existe una opinión común en cuento a este aspecto, pero las investigaciones no desarrollan herramientas debidamente estadificadas para determinar de una forma concreta el comportamiento de la supervivencia en estos pacientes.

En resumen, los estudios analizados mostraron que existe una armonía en cuanto a la determinación de la cantidad de meses de supervivencia en los pacientes con lesiones astrocíticas, pero se necesitan instrumentos que establezcan un pronóstico de la enfermedad a corto, mediano y largo plazo.

Es imperioso cuantificar objetivamente con una óptica cosmovisiva la posible supervivencia del paciente, hecho que necesariamente se debería estimar con el desarrollo de herramientas tecnológicas para el apoyo al personal médico.

Al realizar un análisis de la producción científica en torno al tema26,27, se determinó que los tumores cerebrales, dentro de ellos los gliomas, son enfermedades que causan una alta tasa de discapacidad y muerte en la población en general, lo que se muestra con los estudios de sobrevida e incidencia de esta enfermedad, pero se encontraron las siguientes deficiencias:

Aunque algunas publicaciones abordan parte del tema con el tratamiento de diferentes factores pronósticos, no se encontró debidamente esclarecida una base sólida para modelar la evolución de los pacientes con tumores cerebrales, tipo astrocitoma.

Escasa evidencia de estudios en la red nacional e internacional que integrasen los factores pronósticos de supervivencia para llegar a un consenso y particularizar la posible evolución de los pacientes con lesiones astrocíticas.

Conclusiones

En esta investigación se presentaron los principales factores pronósticos en pacientes con tumores astrocíticos contenidos en las literaturas referentes al tema, los mismos se agrupan en factores pronósticos dependientes del tumor, el paciente y el tratamiento. Estos deben ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar al paciente con estas lesiones tumorales cerebrales.