INTRODUCCIÓN

El análisis de la seguridad alimentaria y nutricional, sus riesgos y vulnerabilidades no es un tema nuevo en América Latina y el Caribe; la cual se puede concebir a nivel nacional o regional que incluye la suficiencia de alimentos disponibles para cubrir las necesidades de la población (Summer, 2000), pero que precisa un enfoque que incluya los aspectos relacionados con los ámbitos local y familiar (Dehollaín, 1995; y Rafalli, 2000).

Existen al menos cinco métodos que son frecuentemente utilizados para medir la inseguridad alimentaria según Pérez-Escamilla, Melgar-Quiñonez, Nord, Álvarez & Segall-Correa (2007), y son: 1) el método de la FAO para estimar la disponibilidad percápita de calorías de un país, 2) las encuestas de ingresos y gastos en el hogar, 3) las encuestas de ingesta de alimentos, 4) la evaluación del estado nutricional por antropometría y 5) la experiencia de inseguridad alimentaria en el hogar. Las mediciones cualitativas de la seguridad alimentaria que se basan en el quinto método señalado anteriormente, es decir, la forma en que las personas perciben la inseguridad alimentaria y el hambre, tienen un buen fundamento científico y, una vez concluido el trabajo de elaboración de los métodos, pueden realizarse y analizarse rápidamente. La información obtenida con estos métodos proporciona también un concepto de seguridad alimentaria fácil de comprender por los encargados de formular políticas (Kennedy, 2003, y Coates, Swindale & Bilinsky, 2007).

En Cuba, la seguridad alimentaria constituye una estrategia de máxima prioridad, del estado y del gobierno, por tanto, se hace necesario buscar vías que complementen la captación de información, el diagnóstico y la planificación que se realiza a nivel nacional, para el logro de un uso más eficiente de los recursos disponibles (ACTAF, 2009).

La ciudad de Cienfuegos, en el centro de sur de Cuba, cuenta con ocho Consejos Populares1, de los cuales el denominado “Buena Vista” tiene bien definido una zona urbana y otra periurbana, donde se desconocen los niveles de Seguridad Alimentaria a nivel de Hogar (SAH), por lo que se planteó como objetivo aplicar un cuestionario para la comparación de los componentes de la seguridad alimentaria en el hogar entre las dos zonas.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se realizó en el Consejo Popular de “Buena Vista” del municipio de Cienfuegos. El mismo se encuentra al este del centro histórico de la ciudad, con una extensión de 9,4 Km2. El Consejo Popular de “Buena Vista”, dividido en dos secciones una identificada como parte urbana y otra como periurbana cuenta con una población total de 9 694 habitantes (Cuba. Oficina Nacional de Estadística e Información, 2017). En la zona urbana se encuentran 128 edificios multifamiliares, dos escuelas primarias, una escuela militar, un círculo infantil, ocho consultorios médicos de familia, a su vez en la zona periurbana delimitada por una carretera circunvalante hay un consultorio médico de familia y mayor cantidad de áreas verdes.

Determinación de la muestra, diseño y herramientas de investigación

Se tomó como población los hogares del Consejo Popular de “Buena Vista”, que según Garrido (2018), son 4848 hogares, de los cuales 3350 y 1498 son considerados, urbanos y periurbanos, respectivamente.

El tamaño de la muestra fue de 255 hogares, teniendo en cuenta la representatividad probabilística de 0,5 para un error máximo permitido de 0,05 para una confiabilidad del 90 %, (Cochran, 1981); que se distribuyeron proporcionalmente en 176 hogares a encuestar para el estrato urbano y 79 para el suburbano, seleccionados aleatoriamente.

Se realizó una investigación no experimental con un diseño transversal que empleó como herramienta principal la realización de encuestas, en un período de 30 días, en los meses de marzo y abril de 2018. La aplicación de los cuestionarios fue aprobada por la Presidenta del Consejo Popular, y en los hogares siempre se tuvo en cuenta el consentimiento de los encuestados. Previamente se entrenó a cinco compañeros, de la localidad, para la aplicación de las encuestas.

Los descriptores utilizados en los hogares encuestados de cada localidad fueron:

Nivel de escolaridad terminado: 6º, 9º, 12º y Superior; Tipología de las viviendas: I- paredes de mampostería y placa; II- paredes de mampostería y tejas, III- paredes de mampostería con cubierta ligera, IV- paredes de madera (Colectivo de autores, 2007); internacionalistas2 en el hogar; personas que trabajan.

Los indicadores generales de las localidades se elaboraron de las fuentes primarias estadísticas de las diferentes instituciones y organismos del municipio: Población (habitantes); Área (ha), Área (Km2); Densidad poblacional (habitantes Km2-1); Consultorios médicos activos (u); Superficie de organopónicos por habitantes (ha habitantes-1); Densidad de mercados de alimentos (u-km2); Población con acceso a agua potable (%).

Se empleó el cuestionario Escala del Componente de Acceso de la Inseguridad Alimentaria en el Hogar- HFIAS- para certificar este elemento en las condiciones de este Consejo Popular, que se realiza a partir del recordatorio del comportamiento de diferentes ítems en los últimos 30 días y establecer la prevalencia de los hogares con seguridad alimentaria o inseguridad alimentaria: leve, moderada o severa (Coates, et al., 2007).

Además, se empleó al final de la encuesta, para evitar una relación directa con el cuestionario anterior, la ELCSA- Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (Pérez-Escamilla, et al., 2007), que indaga sobre la percepción de los encuestados sobre el nivel de acceso a los alimentos en los hogares de acuerdo a los recursos financieros en los últimos tres meses, dividido según la presencia de menores de 18 años o su ausencia en los hogares.

Aspectos indirectos que influyen en la Seguridad alimentaria en los hogares

En los cuestionarios se indagó sobre diferentes aspectos que influyen en la seguridad alimentaria a nivel de hogar, que se menciona a continuación:

En el último mescon qué frecuencia (1- nunca, 2- dos a tres veces, 3- cuatro a cinco veces y 4- seis a siete veces en la semana) en que los encuestados han ofrecido a su familia los alimentos de los grupos nutricionales: I (Cereales y Viandas), II (Vegetales), III (Frutas), IV (Carnes y Frijoles), V (Leche y Lácteos) y otros (Extensores), que son: leche, mantequilla, otros productos lácteos, carnes rojas, pollo, pescado, cerdo,vísceras, arroz, pastas, frijoles, caldos o sopas, viandas, ensaladas, frutas frescas, jugo de frutas, café, alimentos fritos, huevos, dulces, extensores3 .

Valoración de los encuestados de los siguientes elementos de la seguridad alimentaria en una adecuada alimentación en el último mes desde 1 al 5, donde 1 se identifica que no influye y 5 que es determinante, la disponibilidad, acceso, precio, variedad de los alimentos, lejanía de los mercados y tiempo para adquirirlos y cocinarlos

Análisis estadísticos

Las respuestas obtenidas del cuestionario se clasificaron en variables nominales, ordinales y numéricas de acuerdo a su naturaleza y se asentaron en un libro de Excel.Las siguientes pruebas estadísticas se realizaron en el programa IBM.SPSS 23.0 v 1 para una confiabilidad de 0,05: la comparación entre las variables expresadas en porcentajes de las zonas urbana y periurbana se realizó mediante la prueba de proporciones,la comparación entre el consumo semanal de alimentos se realizó mediante la prueba no paramétrica de Mann Whitney. Se representaron en la tabla los valores modales y los rangos promedios. Las correlaciones efectuadas entre las variables se realizaron mediante la prueba de Spearman para P<0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En las dos zonas investigadas no se encontraron diferencias entre la edad de las personas encuestadas, que fue de 47,34 años y 46,51 años para la urbana y periurbana, respectivamente. Se destaca que la mayoría de las personas encuestadas fue del sexo femenino con el 71,0 % para la zona urbana y 67,1 % para la zona periurbana.

El nivel de escolaridad encontrado fue siempre alto (Tabla 1), con el 1,7 % y 2,5 % con solo el sexto grado terminado, en las zonas urbanas y periurbana, respectivamente. Hasta el 12º grado terminado no se encontraron diferencias entre las zonas; no obstante, en la zona periurbana fue mayor (P<0.05) el número de encuestados con nivel superior terminado (38,0 %) con respecto a la zona urbana (23,3 %).

Tabla 1. Escolaridad terminada en las zonas encuestadas, %.

| Zona | 6 grado | 9 grado | 12 grado | Superior |

|---|---|---|---|---|

| Urbana | 1,7 | 23,9 | 51,1 | 23,3 |

| Periurbana | 2,5 | 17,7 | 41,8 | 38,0 |

| P | 0,89 NS | 0,72 NS | 0,61 NS | 0,04 * |

Leyenda: NS- No significativo; * P<0,05 para la prueba de dos proporciones

Se localizaron 588 y 226 personas para los hogares de la zona urbana y periurbana, con un promedio por hogar de 3,34 y 2,86 personas por hogar, respectivamente.

No se encontraron diferencias para la composición etaria evaluada, con la mayoría comprendida entre 14 y 64 años de edad, con un 76,3 % y 63,.6 % para las zonas urbana y periurbana, respectivamente.

En las zonas investigadas no se mostraron diferencias significativas en cuanto a las personas que trabajan por cuenta propia y en establecimientos estatales. En la zona urbana se declararon 167 personas que trabajan de ellas 57 son pertenecientes al sector privado, lo que representa un 33,7%; se reciben remesas en 27 viviendas para un 15,3% y son internacionalistas nueve personas lo que representa el 5,1%. En la zona periurbana, 79 personas trabajan, siendo cuentapropistas 30 lo que representa un 37,97%, se reciben remesas en 11 viviendas para un 13,9% y son internacionalistas 10 personas lo que representa el 12,7%.

La tipología de las viviendas analizadas no mostró diferencias para las casas con cubierta de placa y de tejas, aunque en la zona urbana se encuestaron hogares de edificios multifamiliares, que poseen las condiciones de la tipología nominalizada como I. Para la zona periurbana se encontró mayor cantidad de viviendas (P<0,05) con cubiertas ligeras (20,3%) con respecto a la zona urbana (11,9 %). Es de destacar que no se encontraron casas con la tipología más débil, la IV, con paredes de madera.

Los caracterizadores generales empleados mostraron para la localidad de estudio una población de 9694 personas, con una densidad poblacional de 1031,27 habitantes Km2-1, con nueve consultorios médicos, una superficie de organopónicos 0,400 m2 habitantes-1, con una densidad de 1,91 mercado Km2 y el100 % de la población con acceso al agua potable.

Resultados de las encuestas para medir la Seguridad alimentaria en los hogares

La comparación de las respuestas positivas de los encuestados relacionadas con su percepción, con base en los 30 días anteriores a la aplicación del cuestionario, no mostró diferencias entre las zonas.

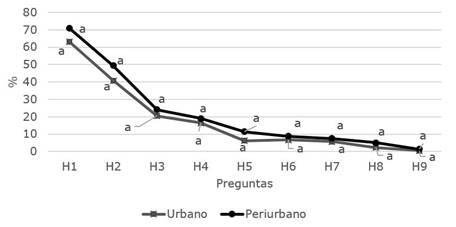

Para la primera interrogante que indaga sobre la preocupación por la suficiencia de los alimentos en sus casas se denotó la mayor incidencia con valores de 63,1 % y 70,9 % para las zonas urbanas y periurbana, respectivamente. Hay un porcentaje descendente desde la pregunta 1 hasta la pregunta 6.Y las respuestas desde las preguntas 7 a la 9 son mínimas, pero es preocupante, ya que revelan inseguridad alimentaria en esos hogares (Figura 1).

Leyenda: Puntos en las líneas con superíndices iguales indican que no hay diferencias estadísticas significativas para P < 0.05

Leyenda: Puntos en las líneas con superíndices iguales indican que no hay diferencias estadísticas significativas para P < 0.05Fig.1. Comparación de respuestas positivas de los hogares a la dificultad para el acceso a los alimentos.

La prevalencia de la seguridad alimentaria no mostró diferencias entre ambas zonas. Aunque se clasifican la mayoría de los hogares con seguridad alimentaria e inseguridad alimentaria leve, con 91,5 % y 88,6 %, se encontraron hogares con inseguridad alimentaria severa, con 5,7 % y 8,9 % para la zona urbana y periurbana, respectivamente (Tabla 2).

Tabla 2. Prevalencia de la Seguridad alimentaria en los hogares (HFIAS), %.

| Zona | Seguridad alimentaria | Inseguridad alimentaria leve | Inseguridad alimentaria moderada | Inseguridad alimentaria severa |

|---|---|---|---|---|

| Urbana | 42,6 | 48,9 | 2,8 | 5,7 |

| Periurbana | 38,0 | 50,6 | 2,5 | 8,9 |

| P | 0,870 NS | 0,789 NS | 0,681 NS | 0,182 NS |

NS- No significativo para la prueba de dos proporciones

Los resultados obtenidos según la metodología ELCSA no detectaron diferencias entre las prevalencias de los hogares para la seguridad alimentaria; aunque en los hogares sin menores de 18 años se encontraron 1,8 % y 1,9 % de hogares con inseguridad alimentaria severa, para la zona urbana y periurbana, respectivamente (Tabla 3). Estos valores son menores que los encontrados por la anterior metodología.

Tabla 3 Prevalencia de la seguridad alimentaria (ELCSA), %

| Clasificación | Zona | I | II | III | IV |

|---|---|---|---|---|---|

| Hogares con menores de 18 años | Urbano (n=65) | 33,8 | 64,6 | 1,5 | 0,0 |

| Periurbano (n=27) | 40,7 | 55,6 | 3,7 | 0,0 | |

| P | 0,752 NS | 0,652 NS | 0,521 NS | - | |

| Hogares sin menores de 18 años | Urbano (n=111) | 33,3 | 62,2 | 2,7 | 1,8 |

| Periurbano (n=52) | 36,5 | 59,6 | 1,9 | 1,.9 | |

| P | 0,654 NS | 0,541 NS | 0,698 NS | 0,851 NS | |

Leyenda: NS- no significativo I- Hogares seguros; II- Hogares con inseguridad alimentaria leve; III- Hogares con inseguridad alimentaria moderada; IV- Hogares con inseguridad alimentaria severa.

Aspectos indirectos que influyen en Seguridad alimentaria en los hogares.

Consumo de alimentos por hogares

Las diferencias para el recordatorio de oferta de alimentos en el hogar presentaron diferencias solo para las vísceras y las viandas entre zonas, con mayores valores para la zona periurbana (Tabla 4).

El arroz, los vegetales y el café son los únicos alimentos que se declaran como consumidos todos los días de la semana. Como aspecto negativo se observó muy bajo consumo de leche y sus derivados, pescado, pastas, frutas, alimentos que se consumen muy pocas veces en la semana. Se consume mayor cantidad de leche en los hogares con niños menores de siete años, expresados con una correlación de 0,785 (P<0,05), debido a que por la canasta normada de alimentos se le ofrece un litro diario a esta categoría infantil.

Tabla 4. Comparación de la frecuencia de consumo de alimentos entre las zonas

| Alimentos | Urbano | Periurbano | P |

|---|---|---|---|

| Leche | 124,53 (1) | 135,74 (1) | 0.225 NS |

| Mantequilla y queso | 124,77 (1) | 135,20 (1) | 0,224 NS |

| Otros productos lácteos | 127,14(1) | 129,92 (1) | 0,770 NS |

| Carnes rojas | 126,10 (1) | 132,23 (1) | 0,504NS |

| Pollo | 126,55 (3) | 131,23 (3) | 0,547NS |

| Pescado | 125,84 (1) | 132,82 (1) | 0,435 NS |

| Carne de cerdo | 127,72 (3) | 128,63 (3) | 0,923NS |

| Vísceras | 123,52 (1) | 137,98 (2) | 0,024 ** |

| Arroz | 128,05 (4) | 127,89(4) | 0,929 NS |

| Pastas | 130,34(1) | 123,00(1) | 0,412 NS |

| Frijol | 133,61 (3) | 115,50(3) | 0,241NS |

| Caldos | 127,68 (2) | 128,71 (2) | 0,911 NS |

| Viandas | 121,68 (3) | 142,09 (4) | 0,032 * |

| Vegetales | 127,38 (4) | 129,39 (4) | 0,811 NS |

| Frutas | 126,34 (1) | 131,71(1) | 0,574 NS |

| Jugos | 127,27(1) | 129,63 (1) | 0.797 NS |

| Café | 128,89 (4) | 126,02 (4) | 0,656 NS |

| Alimentos fritos | 121,36 (3) | 142,80 (3) | 0,057 NS |

| Huevos | 120,10 (4) | 145,60 (4) | 0,051 NS |

| Dulces | 124,87 (1) | 134,98 (1) | 0,258 NS |

| Extensores a | 127,68 (3) | 128,72 (3) | 0.912 NS |

Valores de los rangos en la fila con difieren para * P < 0,05; NS- No significativo (U de Mann Whitney)

Leyenda: () Valores modales; 1- nunca en la semana, 2- 1 a 2 veces en la semana, 3- 3 a 5 veces en la semana, 4- 6 a 7 veces en la semana. a-Harinas de soya o trigo y sucedáneos que se utilizan para ampliar los productos cárnicos.

Influye negativamente en la seguridad alimentaria la disponibilidad de alimentos que tiene altas valoraciones para el 64,2 % y 64,6 % de los encuestados urbanos y periurbanos, respectivamente. El acceso a los alimentos, por diversas causas, presentó menor influencia en la inseguridad alimentaria en la zona urbana, cuando el precio de los alimentos fue mayor para la zona urbana (P<0,05) (Tabla 5).

Tabla 5. Apreciación de los encuestados sobre la importancia de aspectos influyentes en la seguridad alimentaria en los hogares.

| Zona | No tiene importancia | Influye algo | Se nota (intermedio) | Es importante | Es determinante |

| Disponibilidad de alimentos | |||||

| Urbana | 9,1 | 10,8 | 15,9 | 24,4 | 39,8 |

| Periurbana | 2,5 | 3,8 | 29,1 | 30,4 | 34,2 |

| P | 0.945 NS | 0.826 NS | 0.658 NS | 0.621 NS | 0.619 NS |

| Acceso a los alimentos | |||||

| Urbana | 26,7 | 6,3 | 19,3 | 31,3 | 15,9 |

| Periurbana | 6,3 | 2,5 | 24,1 | 31,6 | 35,4 |

| P | 0.02 * | 0.452 NS | 0.314 NS | 0.289 NS | 0.719 NS |

| Precios de los alimentos | |||||

| Urbana | 5,1 | 10,8 | 27,8 | 29,4 | 31,8 |

| Periurbana | 10,1 | 11,4 | 32,9 | 27,8 | 17,7 |

| P | 0.389 NS | 0.465 NS | 0.385 NS | 0.579 NS | 0.04 * |

| Lejanía de mercados | |||||

| Urbana | 29,5 | 17,0 | 26,7 | 7,4 | 19,3 |

| Periurbana | 12,7 | 16,5 | 31,6 | 10,1 | 29,1 |

| P | 0.03 * | 0.350 NS | 0.289 NS | 0.736 NS | 0.357 NS |

| Variedad de alimentos | |||||

| Urbana | 11,9 | 35,2 | 17,6 | 15,9 | 19,3 |

| Periurbana | 10,1 | 27,8 | 22,8 | 17,7 | 21,5 |

| P | 0.420 NS | 0.536 NS | 0.769 NS | 0.361 NS | 0.406 NS |

| Tiempo para comprar alimentos | |||||

| Urbana | 65,3 | 19,9 | 9,1 | 2,8 | 2,9 |

| Periurbana | 45,6 | 30,4 | 10,1 | 6,3 | 7,6 |

| P | 0.297 NS | 0.891 NS | 0.262 NS | 0.654 NS | 0.681 NS |

| Tiempo para cocinar alimentos | |||||

| Urbana | 95,5 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |

| Periurbana | 86,1 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 6,3 |

| P | 0.751 NS | 0.791 NS | - | - | 0.415 NS |

Leyenda: NS- No significativo, * P<0,05 para la prueba de dos proporciones

Las variables de lejanía, tiempo para comprar y tiempo para cocinar los alimentos no cuentan como influyentes en la inseguridad alimentaria en ninguna de las dos zonas.

La variedad de los alimentos se demostró influyente para la zona periurbana con niveles de 50,6% estando en el límite de determinante para la misma, siendo intrascendente para la zona urbana con un 35,2%.

Aunque la mayoría de los encuestados fue del sexo femenino, fue menor que para otras investigaciones realizadas en la provincia, en Rodas con 88,0 % (Crespo, 2012) y 94,3 % en Aguada de Pasajeros (Herrera, 2011); que denota en los hogares cubanos a la mujer como faro de la economía.

El alto nivel educacional terminado presente en los encuestados es un reflejo de las oportunidades que ha dado el Estado cubano para alcanzar una educación para todos, y se reflejó en la facilidad para responder a las preguntas del cuestionario.

Entre las zonas, se encontró mayor cantidad de personas por núcleo familiar en la urbana con 3,34 personas por hogar contra 2,86 en la periurbana (P< 0,05). Esto puede estar influenciado porque en la zona urbana coincidieron una gran parte de hogares en edificios multifamiliares, y que no tienen posibilidades de ampliarse, como en la zona periurbana donde hay más espacio. No obstante, en las relaciones porcentuales entre ambas no se encontraron diferencias. La composición etaria encontrada para ambas zonas concuerda con los reportesde ese año para la provincia de Cienfuegos con 69,3% de personas entre 15 y 64 años(Cuba. Oficina Nacional de Estadística e Información, 2017).

La tipología de la vivienda no es un indicador que se haya encontrado medido en encuestas realizadas en otros países, pero se considera importante para Cuba, ya que la isla es frecuentada por huracanes de alta intensidad en los últimos años y la destrucción o deterioro parcial de la vivienda influiría en la seguridad alimentaria de los habitantes, al tener que dedicar recursos para la reconstrucción de las mismas.

De los caracterizadores generales para evaluar las localidades, se encontraron deficientes la cantidad de consultorios médicos activos que surgieron para un promedio de 120 familias (Presno, Torres, Fernández, Martínez & Machado, 2018).A su vez, la superficie de organopónicos se considera baja, aunque el Consejo Popular colinda con otras zonas urbanas, donde se encuentran esos establecimientos, que en este caso se localizan en la zona periurbana.Se destaca como aspecto positivo que el acceso al agua potable está en el 100 % de todas las casas, influenciado por la cercanía al acueducto municipal.

Las nueve preguntas o ítems relacionados con el acceso a los alimentos en el hogar, se refieren a los siguientes aspectos: la primera - a la percepción que tienen los encuestados sobre la ansiedad e incertidumbre sobre el suministro alimentario en el hogar; las tres siguientes - a la calidad insuficiente, relacionada con la variedad y preferencias del tipo de alimento; y las restantes - a la ingesta insuficiente de alimentos y a sus consecuencias físicas (Coates, et al., 2007).

Los hogares donde se identificaron internacionalistas, presentaron una clasificación de seguridad alimentaria (HFIAS): los 9 de la zona urbana y 8 de la periurbana, en esta última zona los dos hogares restantes con estos trabajadores, fueron clasificados con inseguridad alimentaria leve. Por otra parte, no se encontró relación entre la forma de trabajo en los hogares con la prevalencia de seguridad alimentaria, porque la correlación fue muy baja (r=0,001, P=0,987) entre los hogares con miembros en la modalidad de trabajadores por cuenta propia; que, si influye positivamente, aunque leve, en la apreciación de seguridad alimentaria cuando hay trabajadores en el hogar (r=-0.137, P=0.02).

Este índice de inseguridad alimentaria es bajo si se compara con investigaciones realizadas en países como Bolivia, con cultura alimentaria similar a la de Cuba, donde, en investigaciones realizadas en el año 2005 se encontraron 42,5 % de hogares con inseguridad alimentaria severa, en una muestra de 327 familias. También en otros países como Burkina Faso la inseguridad alimentaria severa mostró altos valores alcanzando un 51,2 % de los hogares encuestados (Melgar-Quiñonez, Zubieta, MkNelly & Nteziyaremye, 2006).

En Venezuela, en el año 2014, en la zona urbana de Mantecal, del Estado de Apure se encontraron 1,3 % de hogares con inseguridad alimentaria severa (Figuera & Casanovas, 2014).

Para Guatemala la aplicación de la ELCSA denotó mayor inseguridad alimentaria en los hogares con niños menores de 18 años (Melgar-Quiñonez & Samayoa, 2011), que no es así para este caso de estudio, ya que en las familias cubanas se prioriza la alimentación de los menores tanto a nivel familiar como por el estado cubano.

Esta metodología, aplicada en la provincia de Cienfuegos, a nivel municipal, para detectar las posibles diferencias de inseguridad alimentaria derivadas de la tenencia de patios de aves conveniadas en el año 2012, encontró 3,1 % de hogares con inseguridad alimentaria severa entre aquellos sin patios de aves, lo cual llevo a los investigadores a considerar la posesión de aves conveniadas como un aspecto positivo a efectos de, una mejor seguridad alimentaria (Casanovas & Delgado, 2015).

CONCLUSIONES

Las diferencias encontradas en la clasificación de la inseguridad alimentaria en los hogares encontrados para ambas metodologías, representadas por una correlación baja (0,224-P<0,01), se puede atribuir al período que se evalúa y la causa, que para la HFIAS es por cualquier causa en los 30 días anteriores y en la ELCSA es tres meses antes referido a falta de dinero u otros recursos.

Aunque el país fue azotado por el huracán “Irma” en el mes de septiembre del año 2017 que afectó el norte de la provincia de Cienfuegos, ya se denota entre los vegetales el tomate y el pepino (observación personal) como preponderante, ya que la encuesta reflejaba alta frecuencia del consumo de vegetales para el mes de marzo y primeros15 días de abril.

De los componentesde la seguridad alimentaria evaluados (Salcedo, 2005), se observó que la disponibilidad y los precios de los alimentos son los que más afectan a los hogares, cuestión a resolver debido a que el país no es capaz de satisfacer los alimentos básicos aún e importa gran cantidad de recursos para este fin, que no satisface las necesidades básicas de la población (Plan de la economía 2018, 2018).

El tiempo para comprar los alimentos no se muestra como influyente en la seguridad alimentaria de los hogares, lo que puede estar influenciado por la flexibilidad en los centros de trabajo para acceder a los mercados en el horario laboral. El tiempo para cocinar los alimentos no influye, tal vez por la posibilidad de equipamientos modernos rápidos para la cocción de los alimentos.

Las investigaciones sobre la inseguridad alimentaria muy tratada en las dos últimas décadas en la literatura científica apuntan a la multifactorialidad de sus causas, que puede tener en cuenta desde el tamaño del núcleo familiar, presencia de niños en el hogar, los ingresos entre otros; que pueden ayudar a las políticas gubernamentales con la sistematicidad de sus aplicaciones (Nord, 2017).

Aunque existen algunos indicadores que reflejan inseguridad alimentaria a nivel de hogar estos son bajos y no hay diferencias entre las zonas estudiadas.