Introducción

Sorghum bicolor (L.) Moench (sorgo) es una planta de metabolismo C4 que se adapta bien a un entorno agroecológico cálido y seco, en el cual es difícil cultivar otros cereales (Martínez-Medina et al., 2016). Es una poáceae oriunda de las regiones tropicales y subtropicales de África. Este cereal constituye un excelente alimento para la nutrición humana y animal; para este último se utiliza en la nutrición porcina, ganadera y aves de corral (Demanet-Filippi y Canales-Cartes, 2020).

La República de Cuba invierte cuantiosas sumas en la importación de granos y piensos para la alimentación humana y animal, con vistas a producir y suplir las necesidades proteínicas (cada día mayores y hoy insatisfechas) ante una población que crece. Los costos de estos alimentos son cada vez más altos y, a su vez, resultan difíciles de adquirir en el mercado internacional por diversas causas económicas, políticas y sociales. El país debe resolver graves problemas para la sustitución de importaciones con la utilización de granos, como S. bicolor (Pérez et al., 2010).

Un factor limitante en el uso del S. bicolor para doble propósito es la calidad nutricional de los rastrojos. ya que la energía digestible, la proteína cruda y los minerales son bajos (Venkateswaran et al., 2019). Entre las estrategias desarrolladas para incrementar los volúmenes de producción de este cultivo se encuentran la introducción de variedades de S. bicolor, procedentes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), México. Estas variedades se han estudiado en Cuba por el Centro de Investigaciones Agropecuarias (CIAP) de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. También se ha investigado sobre la aplicación de abonos orgánicos, actividad que según Chisi y Peterson (2018) es de importancia significativa, ya que la materia orgánica, especialmente el humus, es el sostén básico para la vida en este medio; además de que puede definir su potencial productivo. Al respecto, los fertilizantes biológicos (humus de lombriz, cachaza, gallinaza, entre otros), al igual que los minerales naturales y residuos (zeolita, dolomita, Agromenas-G), contienen elementos útiles para el mejoramiento de las propiedades físico-químicas del suelo y, por consiguiente, de los cultivos como productos naturales que incrementan la disponibilidad de nutrientes en el suelo y generan sustancias estimuladoras del crecimiento vegetal. Ello se revierte en una agricultura más orgánica y sustentable, además de que repercute positivamente en el equilibrio de las poblaciones microbianas que habitan en el suelo.

Unido a lo anterior, es necesario aumentar de manera sostenible la producción de cereales como una alternativa para contribuir con la seguridad alimentaria y cubrir las insuficiencias de los pueblos. Esto ha propiciado que los productores busquen elevar sus niveles de producción y lograr mayores rendimientos, al utilizar diferentes especies y variedades, así como alternativas de fertilización. Atendiendo a ello, el objetivo de este trabajo fue caracterizar el efecto de alternativas de fertilización biológica en el rendimiento agrícola de S. bicolor cv. UDG-110 en condiciones de campo.

Materiales y Métodos

Ubicación del área experimental. El estudio se desarrolló en la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, ubicada en la zona central de la provincia de Matanzas en el municipio de Perico, en los 22º 48’ y 7’’ de latitud norte y los 79º 32’ y 2’’ de longitud oeste, a una altitud de 19,01 msnm (Hernández-Venereo, 2000).

Suelo. El experimento se llevó a cabo en un suelo de topografía llana, con pendiente de 0,5 a 1,0 %, clasificado como Ferralítico Rojo lixiviado (Hernández-Jiménez et al., 2015).

Diseño experimental y tratamientos. Se aplicó un diseño experimental de bloques al azar, con seis tratamientos y cuatro réplicas cada uno. Se utilizó como planta indicadora S. bicolor granífero, cv. UDG-110. Se aplicaron los tratamientos siguientes: I) control sin fertilizante, II) Agromenas-G- 1,5 t/ha, III) humus de lombriz - 4,0 t/ha, IV) Agromenas-G 1,5 t/ha + FitoMas-E® 1 L/ha, V) humus de lombriz 4,0 t/ha + FitoMas-E® 1 L/ha, VI) control absoluto: fórmula completa (9-13-17) 140 kg aportado 50 % en el surco en el momento de la siembra y 50 % a los 25 días.

Procedimiento experimental. Una vez concluida la preparación del suelo y surcada el área, se procedió a marcar las parcelas en el campo con estacas y cordeles, en correspondencia con el esquema de bloques al azar. Cada parcela se identificó con carteles que ubicaron los tratamientos.

Para el cálculo de la cantidad de fertilizante a aplicar en cada parcela se aplicó la siguiente fórmula:

donde:

y |

cantidad de fertilizante a aplicar en el área de la parcela en kg |

a |

dosis de nutrientes kg/ha |

b |

área de la parcela m2 |

c |

contenido en porcentaje del nutriente en el portador fertilizante. |

Para la aplicación de la Agromenas-G se usó el mismo procedimiento. En el caso del humus de lombriz se calculó mediante igual fórmula. En tanto, para la aplicación foliar del FitoMas-E® se utilizaron mochilas Jacto, con capacidad de 16 L de agua para la disolución de este a razón de un litro/ha. Las labores de fertilización se organizaron por tratamientos y réplicas en días diferentes, aunque en todos se aplicó el método de forma localizada en el fondo del surco.

El experimento se sembró en franjas o parcelas de 10 surcos cada una, con 7,50 m de ancho y 10 m de largo para un área de 75 m² para cada tratamiento, representado en 24 parcelas en un área neta experimental de 0,18 ha y un área de 0,307 ha. Las mediciones se realizaron en 10 subparcelas o réplicas, de 0,75 x 1,00 m, distribuidas al azar.

Evaluación de caracteres de rendimiento agrícola . Para determinar el comportamiento del cultivar estudiado se evaluaron los indicadores siguientes, de acuerdo con Martínez-Medina et al. (2016): peso granos/panícula (g), número de granos/panícula (u), rendimiento agrícola (t/ha) y total de biomasa en 0,75 m2. Se cortó manualmente el total de las plantas (las 40 plantas por tratamientos) y se pesaron en el momento del corte. El peso del forraje se expresó en kg.

Análisis estadístico. Los resultados se sometieron a análisis de varianza, según modelo lineal de clasificación simple. Las medias se compararon mediante la dócima de Duncan, para 5 % de significación, después de verificar que cumplían con el ajuste de distribución normal y de homogeneidad de varianza. Asimismo, se procesaron mediante el análisis de componentes principales, se tomó como criterio de análisis aquellas componentes principales que presentaron valores propios superiores a 1 y factores de suma o de preponderancia mayor que 0,70. Se utilizó, además, análisis de correlación (Pearson). Para ello se empleó el programa estadístico SPSS® versión 22,0 para Microsoft® Windows®.

Resultados y Discusión

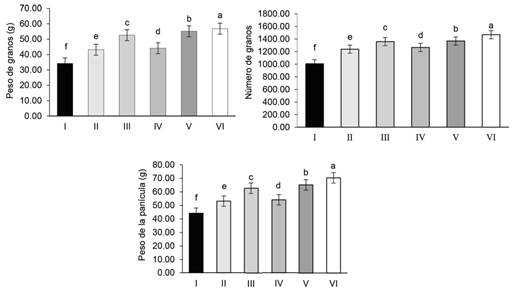

Dado que los indicadores presentaban una uniformidad en su comportamiento, se analizaron juntos (figura 1). Se encontraron diferencias significativas en el peso y el número de granos por panícula entre los diferentes tratamientos. El tratamiento VI mostró el mejor comportamiento, con un peso de 51,8 g y 1 468,2 granos por panícula. El I presentó los valores más bajos, con 34,2 g y 1 006,8 granos por panícula. Además, se observó una diferencia en el peso de la panícula (p ≤ 0,05), con el mejor resultado en el VI. Ello se debe a que el uso de fertilizante químico permite un adecuado aporte de nitrógeno. Este es un elemento esencial para el crecimiento y el metabolismo de las plantas. Su ausencia puede ser un factor limitante en el desarrollo de las plantas. En términos de importancia, el metabolismo del nitrógeno es el segundo proceso vegetal más relevante, solo superado por la fotosíntesis.

El metabolismo del N engloba complejos sistemas de absorción, asimilación y movilización, que siempre se manifiestan en todas las especies. Según informes de Pecina-Quintero et al. (2017), este nutriente es el más exigido en diferentes cultivos, por lo que ha sido declarado como el más importante en el desarrollo inicial de la mayoría de ellos. Demanet-Filippi y Canales-Cartes (2020) plantean que es imprescindible para la captación y formación de compuestos de carbono requeridos en la formación de nuevos órganos en la planta.

Es válido mencionar que la cantidad de N requerida por las plantas varía de acuerdo con las características del cultivo (especie, variedad, etapa de desarrollo, nivel de producción, entre otras), los factores climáticos (principalmente de la humedad y de la temperatura), las propiedades del suelo (físicas, químicas y biológicas) y el manejo de la plantación. Madrigales-Reátiga (2019), quien obtuvo resultados similares, refiere que este es un elemento relacionado con todas las rutas metabólicas de los vegetales, y que directamente e indirectamente, promueve mayor actividad fotosintética y, por consiguiente, mayor acumulación de biomasa.

Es significativo destacar que los estudios sobre nutrición vegetal a menudo se enfocan en el efecto de la fertilización nitrogenada, puesto que el N es el nutriente requerido en mayor cantidad y el que probablemente limita más la ganancia de carbono. La presencia de N en alguna de las combinaciones, independiente de la existencia de potasio o fósforo, favorece la síntesis de clorofila total. Este aspecto ha sido referido por diferentes autores. Cuitiño et al. (2021) señalan que esto ocurre porque el N favorece la absorción de Mg, lo que influye en la síntesis de clorofila.

Lo anterior también repercute en el aumento del contenido de carbohidratos solubles como en el de proteínas solubles, lo que, a su vez, se relaciona con la fotosíntesis. En este proceso se producen azúcares solubles a partir de CO2 y H2O, pero no se puede realizar sin la producción de proteínas, enzimas y moléculas de transferencia de electrones, como la clorofila, el ADP y el ATP, moléculas orgánicas que tienen N y fósforo como constituyentes fundamentales.

El peso del grano también depende del factor genético, así como de la capacidad de la planta para almacenar materia seca, pues el peso final del grano depende de la materia seca producida. El descriptor peso de los granos tiene muy poca influencia del medio ambiente y está ligado, fundamentalmente, a los caracteres de cada variedad. Esta variable demuestra la capacidad de trasladar nutrientes acumulados por la planta durante su desarrollo vegetativo y que se dirigen al grano en la etapa reproductiva (Salas-López et al., 2018). Asimismo, hace referencia al clima, a la fertilidad del suelo y al agua disponible.

Para el caso del número de granos, este comportamiento se puede deber a que, en todos los tratamientos, se presentó senescencia foliar, debido a que al realizar la cosecha se tuvieron que poner las panículas en bolsa, debido a los ataques de los pájaros, también llamadas aves granívoras, lo que pudo haber dificultado la actividad fotosintética por la escasa absorción de la radiación solar y, por ende, pudo haber afectado el rendimiento final del grano. Estos resultados coinciden con los informados por Pérez et al. (2010) y García-Centeno et al. (2010). El número de granos está frecuentemente correlacionado con el rendimiento final del grano y en él influye el número de inflorescencias, de espiguillas por inflorescencia, de florecillas por espiguillas y la proporción de florecillas que llegan a producir grano. El desarrollo de la panícula desde su iniciación hasta la antesis es importante, ya que el límite más alto del número de granos se establece durante este período (Morell-Acosta et al., 2018).

El rendimiento del grano también es el resultado de varios factores biológicos y ambientales que se correlacionan para luego expresarse en producción. Aproximadamente, 90 % del rendimiento del grano se debe a la fotosíntesis en la panícula y a las cuatro hojas superiores. Fariza et al. (2017) plantean que la longitud de la panoja es uno de los componentes de mayor importancia en el rendimiento de S. bicolor. Una sola panoja puede producir de 24 a 100 millones de granos de polen. Las panojas de mayor tamaño tienen mayor número de espiguillas y, por tanto, mayor número de granos.

El peso de la panícula es de gran importancia al considerar el rendimiento. Este último depende de la calidad, cantidad y tamaño de los granos, sobre todo cuando está fuertemente influenciado por el suministro de N (Cuitiño et al., 2021). Cardona-Fuentes (2018) indicó que el rendimiento es el producto de la radiación interceptada por el follaje durante su ciclo, su conversión en biomasa mediante la fotosíntesis y la distribución en materia seca hacia la fracción cosechada.

En cuanto al rendimiento de granos, el tratamiento de mejor comportamiento fue el VI (0,7 t/ha), que difirió significativamente del resto, seguido por el III y el V (sin diferencias entre ellos 0,5 y 0,60 t/ha). El de menos valor fue el control, que se diferenció de los otros (0,3 t/ha). Por su parte, el contenido de materia seca varió entre los porcentajes recomendados (tabla 1) por la literatura (20,7 y 24,8 %).

Tabla 1 Indicadores del rendimiento y contenido de materia seca.

| Tratamiento | Rendimiento de granos, t/ha | Rendimiento de biomasa, t/ha | Contenido de materia seca, % |

|---|---|---|---|

| I | 0,3d | 20,0d | 20,7c |

| II | 0,4c | 24,5c | 21,3b |

| III | 0,6b | 30,0b | 24,5a |

| IV | 0,5c | 24,0c | 21,5b |

| V | 0,6b | 29,0b | 24,7a |

| VI | 0,7a | 32,0a | 24,8a |

| Valor- P | 0,0001 | 0,0001 | 0,0003 |

| EE ± | 0,02 | 1,3 | 1,1 |

Letras desiguales en una misma columna difieren para p ≤ 0,05 por Duncan

I- control (sin fertilizantes); II- 1,5 t/ha Agromenas-G; III- 4,0 t/ha humus de lombriz; IV- 1,5 t/ha Agromenas-G + 1 l/ha FitoMas-E®; V- 4,0 t/ha humus de lombriz + 1 l/ha FitoMas-E®; VI- control absoluto: fórmula completa.

Resultados similares describieron Cortes-Ramírez (2018) y Parra (2022), quienes aseveran que ello se debe a la capacidad que tienen las plantas de adaptarse a los diferentes ambientes. De la misma forma, se lo atribuyen al contenido de materia orgánica presente en el suelo, ya que este y un alto contenido de nutrientes, son los preferidos por S. bicolor. No obstante, ello no impide que el cultivo se adapte a diferentes tipos de suelo en cualquier ambiente. Alejandro-Allende et al. (2020) plantearon que el tipo de raíz que presenta esta planta le permite explorar mayor volumen de suelo, además de ser más eficiente en la absorción de nutrientes y de agua. Con esto se demuestra que los abonos orgánicos, además de ser una buena fuente aportadora de nutrientes, los pueden proporcionar de forma oportuna según la demanda del cultivo.

Igualmente, estos resultados se pudieron deber a la interacción genotipo-ambiente, la que provoca que las plantas se manifiesten en función del entorno en el que se desarrollan, independientemente de que también pudieron haber influido los factores climáticos (en especial las temperaturas), que incrementan el rendimiento del grano de S. bicolor y varían de acuerdo con la fertilidad del suelo. Cortes-Ramírez (2018) indica que numerosos procesos que intervienen en la fisiología de la planta, como la intensidad de la radiación, la cantidad de luz, la disponibilidad de agua y nutrientes, inciden en el rendimiento final de la cosecha.

En cuanto al tratamiento VI, el comportamiento es lógico, debido a que los fertilizantes químicos son asimilados por las plantas con mayor rapidez que los orgánicos, además de la cantidad de N y otros macroelementos que aportan.

En lo que respecta al contenido de materia seca, no hubo diferencias significativas entre los tratamientos VI, V y III, que alcanzaron 24,8; 24,7 y 24,5 %; respectivamente. Estos resultados difieren de los informados por Martínez-Medina et al. (2016) y Ramos-Chic (2018), quienes con un grupo de variedades de S. bicolor, en condiciones de suelo y clima diferentes, encontraron que el contenido de materia seca en el forraje no superó 18,0 %. Sin embargo, en este estudio, el cv. UDG-110 con el efecto de los seis tratamientos varió entre 20,7 y 24,8 %; lo que valida su uso como forraje. A ello se adiciona, la caracterización que realiza Pérez et al. (2010), al describir la composición bromatológica del S. bicolor (24 % de MS; 68,6 % de carbohidratos; 2,10 % de proteínas; 3,41 % de grasas; 3,92 % fibra, 0,11 % de taninos condensados; 1,72 % cenizas y 1 440 contenido calórico, kj g-¹).

De manera general, y a pesar de que se lograron los mejores resultados, en cuanto a los indicadores del rendimiento con el tratamiento VI (fertilización de fórmula completa), se puede afirmar que es posible el uso de alternativas de fertilización biológica, pues con el tratamiento III (humus de lombriz), también se lograron buenos resultados. Le siguió la combinación de humus de lombriz con FitoMas-E® (tratamiento V).

En la tabla 2 se muestra la correlación entre los indicadores evaluados. Por la importancia que se le atribuye a las interrelaciones entre el rendimiento y sus componentes, se puede destacar la existencia de correlaciones fuertes y positivas. Informes de Parra (2022) dejan ver resultados similares al respecto.

Tabla 2 Matriz de las correlaciones fenotípicas.

| Indicador | PP | NG | PTB | PG |

|---|---|---|---|---|

| PP, cm | - | |||

| NG | - | |||

| PTB, kg | - | |||

| PG, g | - |

** La correlación es significativa al nivel 0,05 PTB- peso total de biomasa, PP- peso de panícula, NG- número de granos, PG- peso de los granos

La mayor correlación lineal se observó entre los indicadores peso de los granos, número de granos, peso de la panícula y de granos y peso total de la biomasa. Esto indica que a medida que aumentó un indicador, también se incrementó el otro. Lo anterior se ratifica con el coeficiente determinante encontrado (0,006), que fue cercano a cero, y es un indicador de que existe una estructura de correlación importante entre los descriptores, por lo que da pertinencia al análisis factorial; en otras palabras, es un indicador de que los descriptores están linealmente relacionados. Ello se corrobora con la medida de adecuación muestral Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de Bartlett. Se obtuvo un valor de KMO de 0,855 y una significancia de 0,000, lo que implica que el modelo factorial fue el adecuado para explicar los datos (tabla 3).

Tabla 3 KMO y Prueba de esfericidad de Bartlett.

| Medida de adecuación muestreal de Kaiser-Meyer-Olkin | 0,855 | |

|---|---|---|

| Chi-cuadrado aproximado | 2675,10 | |

| Prueba de esfericidad de Bartlett | gl | 28 |

| Sig. | 0,000 | |

En Cuba, el desarrollo de altas producciones de S. bicolor constituye una alternativa viable para solucionar el problema de la base alimentaria, que es el gran obstáculo que frena el crecimiento de las producciones ganaderas, porcinas y avícolas. Por ello, y a pesar de que el uso de fertilizantes químicos fue el tratamiento con el que se obtuvo mejores comportamientos en los caracteres del rendimiento, se visualiza el uso de fertilizantes biológicos como una opción para la producción de este cultivo. Con su utilización se lograron buenos resultados, y en el resto de los tratamientos no se observaron diferencias significativas entre sí.

Es importante resaltar que al tener un buen contenido de materia orgánica y de minerales, la planta nunca dejará de recibir su dosis diaria de nutrimentos, por lo que el suelo se mantiene fértil con pérdidas mínimas, lo que se traduce en plantas y frutos de mayor calidad.

Uno de los beneficios en las plantas fertilizadas de manera orgánica es que son menos propensas al ataque por insectos potencialmente plaga, al tener un balance más adecuado de nutrimentos. Fue el científico francés Francis Chaboussou en 1985, quien demostró la dependencia entre la calidad nutricional de las plantas y la aparición de plagas. Este proceso genera la síntesis de proteínas, y al haber un desbalance nutricional, los enlaces proteicos se rompen, desdoblándose en aminoácidos, que constituyen la base alimentaria de la que se nutren los organismos heterótrofos para sintetizar sus propias proteínas. Según la teoría de la trofobiosis, las defensas orgánicas de los vegetales contra el ataque de insectos potencialmente plaga, están en un contenido equilibrado de sustancias nutritivas en la savia o el citoplasma.

Conclusiones

La fertilización biológica es una opción viable para la producción de S. bicolor cv. UDG-110, ya que con su uso los caracteres del rendimiento presentaron resultados aceptables. Los indicadores del rendimiento no se afectaron con la implementación de alternativas de fertilización biológica.