Meu SciELO

Serviços Personalizados

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Ingeniería Hidráulica y Ambiental

versão impressa ISSN 1680-0338

RIHA vol.34 no.3 La Habana set.-dez. 2013

ARTÍCULO ORIGINAL

Peligro de ciclones en Cuba en un sistema de información geográfica

Hazard of hurricanes in Cuba with the use of a GIS

Dr. Carlos Sacasas León

Profesor Titular. Departamento de Geociencias, Facultad de Ing. Civil. Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (Cujae). La Habana. Cuba.

RESUMEN

Se presenta el tratamiento estadístico y procedimientos de interpolación a bases de datos de registros históricos de los ciclones tropicales que han afectado la Cuenca del Atlántico desde 1851. Se definen y calculan índices que caracterizan el peligro de los ciclones tropicales en Cuba, utilizados para diseñar un proyecto de Sistema de Información Geográfica para evaluar ese peligro, útil en estudios de Planeamiento Territorial, Ambientales y de Riesgo. Es posible gestionar la información histórica con los indicadores calculados, valorando espacialmente su comportamiento. Se presentan mapas interactivos de trayectorias, probabilidad de afectación, velocidades promedio y máximas de los vientos, acimut de las trayectorias, mes de mayor ocurrencia, promedio de horas de afectación y el indicador de peligro. La información cartográfica utilizada posibilita la representación a escala 1:250 000.

Palabras clave: ciclones tropicales, medio ambiente, peligros hidrometeorológicos, riesgos naturales, SIG.

ABSTRACT

Statistical treatment and interpolation procedures applied to historical databases of tropical hurricanes occurring since 1851 within the Atlantic Basin are presented. Indices caracterizing tropical hurricanes threat over Cuba are defined and calculated. They are used to design a Geographic Information System (GIS) project in order to evaluate the threat, which is useful in Territorial, Environmental and Risk Planning studies. It is possible to manage this historical information with these calculated indices by evaluating their spatial behavior. Several interactive maps are introduced: trajectories, probability of affectation, wind average and maximum velocities, trajectories azimuth, month of most frequent occurrence, average hourly duration of affectation and the threat index. Cartographic information used allows representation on a scale of 1:250 000.

Keywords: tropical hurricanes, environmental studies, hydrometeorological hazards, natural, GIS.

INTRODUCCIÓN

Contar con mapas que expresen los peligros a los que puede estar sometido un territorio es una herramienta de indudable importancia e interés para las instituciones dedicadas al planeamiento y la prevención entre otros. En Cuba existe una importante cantidad de información, vinculada al medio físico, en diversos formatos de presentación que atesoran un enorme volumen de trabajos científicos realizados fundamentalmente en los últimos cincuenta años.

Para todos los países de la Cuenca del Caribe el estudio de los peligros hidrometeorológicos y en particular los ciclones tropicales resulta de gran interés ante la posibilidad de ocurrencia de desastres con que frecuentemente están asociados tanto por la acción directa de los vientos, como por inundaciones debidas a las lluvias asociadas y los fenómenos de inundaciones costeras.

Es sabido que los desastres están asociados al progresivo aumento de los índices de vulnerabilidad como consecuencia del desarrollo de asentamientos poblacionales y todo tipo de infraestructuras sin un adecuado y a veces inexistente planeamiento territorial. Por tanto, toda acción que posibilite conocer las características del peligro de los eventos naturales (expresadas por su severidad y probabilidad de ocurrencia) es algo que no escapa a la atención de la comunidad científica con vista a proponer adecuadas acciones preventivas o de mitigación de sus impactos en los territorios de acuerdo al nivel de peligro. Para lograr todo esto es de gran importancia conocer, para dichos eventos potencialmente catastróficos, y en los escenarios objeto de estudio, cuál ha sido su comportamiento histórico. Esto implica el análisis y procesamiento estadístico de la información disponible, la cual debe reunir requisitos mínimos de confiabilidad en los datos tomando en cuenta la fuente de procedencia y posibilidades de su verificación por otras vías independientes.

Es objetivo de este trabajo desarrollar un Proyecto de Sistema de Información Geográfica que posibilite mostrar, procesar y manipular toda la información disponible en bases de datos internacionales (Jarvinen et al. 1984) desde el año 1851, realizándose así un aporte al desarrollo científico del tema en Cuba.

DATOS Y PROGRAMAS UTILIZADOS

Para el desarrollo del trabajo fueron utilizados diferentes softwares con la finalidad de resolver tareas particulares vinculadas con la preparación de los datos y fueron los siguientes: Microsoft Excel, Surfer y Adobe Photoshop. Varias tareas específicas fueron resueltas con la utilización de varios softwares de Sistemas de Información Geográfica tales como el Idrisi32 y el MapInfo. Se emplea como soporte fundamental el ArcView3.3 donde se realiza la elaboración, tratamiento matemático de la información espacial así como la presentación final del proyecto de aplicación SIG.

La base cartográfica digital de Cuba escala 1:250 000 elaborada por GEOCUBA fue utilizada y en particular el mapa de Cuba con sus divisiones por municipios y su base de datos correspondiente. Los datos primarios en bruto, correspondientes a las trayectorias de los ciclones tropicales que han afectado la región del Atlántico son listados en formato de extensión htm obtenidos en los sitios INTERNET http://www.nhc.noaa.gov y http://weather.terrapin.com/hurricane que se encuentran libres para su uso.

Es de señalar que en la primera versión desarrollada para este proyecto SIG (Sacasas 2003a, 2003b), el formato de dicha base de datos dificultaba mucho el trabajo como puede observarse en la tabla 1. En dicha tabla se presenta un extracto del formato original de los datos el cual requiere de un minucioso y largo trabajo para convertirla en formatos compatibles con los programas informáticos utilizados, además de posibilitar su sistemática actualización.

Es importante señalar que las posteriores actualizaciones realizadas en los sitios web anteriormente señalados presentan importantes transformaciones que facilitan el trabajo de los usuarios al ser expresada la información en formato vectorial shape y que en la actualidad es compatible no sólo con los SIG de la ESRI sino con la gran mayoría de los SIG y otros programas que posibilitan la representación espacial de la información.

En la tabla 2 se muestra un fragmento del resultado de la transformación final que se realizó y que posibilitó utilizar el formato dbf propio del ArcView. En dicha tabla se presenta en cada fila y para cada uno de los ciclones tropicales reportados desde 1851, la información correspondiente a su posición cada 6 horas en coordenadas geográficas, el nombre del evento, mes, día, año, velocidad máxima de los vientos en km/h y el valor de la presión en caso de haber sido registrada. Cada una de estas filas representa un punto y la secuencia de ellos, para cada ciclón tropical, permite visualizar su trayectoria.

Procesamiento de la base de datos

Se tomó como base los ficheros htm con la información básica de las trayectorias de todos los ciclones tropicales que afectaron el Atlántico desde 1851 hasta la actualidad. Este es un fichero ASCII con las trayectorias de los huracanes en el Atlántico con las posiciones estimadas del centro de los eventos cada 6 horas (0000, 0600, 1200, 1800 UTC), con precisión estimada del centro del organismo ciclónico hasta la décima de grados, velocidad máxima de los vientos con aproximación estimada de 1 nudo y la presión central dada en milibares. Ya en su primera versión este tema contaba con alrededor de 35 000 puntos (Jarvinen et al. 1984).

Para poder integrar al SIG las posiciones referidas, se elaboraron tablas utilizando el Excel con los datos correspondientes a todas las observaciones realizadas que incluían los datos de latitud, longitud, velocidad de los vientos, presión, fecha y hora de la medición, así como los datos referentes a su categoría en ese instante y su nombre. Estos ficheros fueron elaborados mediante un proceso que incluye desde la lectura original de los ficheros htm obtenida de INTERNET, su transformación en tablas de cada trayectoria, la utilización del sistema de manejo de tablas del Surfer, depuración de la información para posteriormente realizar la exportación de cada trayectoria en formato bln al formato shape propio del software de la familia ESRI utilizado que fue el ArcView 3.3. Las versiones actuales, para la actualización, han sido mucho más sencillas por cambiar el formato del dato original y ser directamente compatibles con el SIG.

El tema básico es el tema vectorial de puntos y a partir de ese tema puntos se obtiene un tema línea donde cada una de las líneas corresponde a una de las trayectorias registradas. Es posible visualizar cada una de las trayectorias o realizar consultas a la base de datos que fue simultáneamente creada con el resumen de la información principal de cada evento (Nombre, año, mes, velocidad de los vientos, categoría).

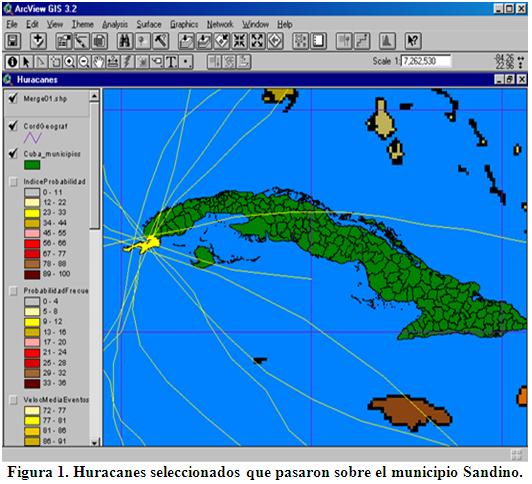

De esta manera se pueden cumplir tareas como mostrar los eventos que se quiera atendiendo a los criterios simples o múltiples de selección que están recogidos en la llamada tabla con los datos principales. De este modo será posible visualizar los eventos que cumplan determinadas características definidas por el investigador. Por ejemplo, los eventos que intercepten un municipio cualquiera o un objetivo particular o que su centro haya pasado a determinada distancia; etc.

En la figura 1 se presentan los eventos cuyo centro pasó por el municipio Sandino y sus velocidades fueron superiores a 120 km/h, entre los años 1851 y 2001. En la tabla 3 se presenta una muestra de los datos correspondientes a esos eventos.

CONTENIDO DEL PROYECTO SIG

Con el objetivo de extraer el máximo de información a los datos y darles una expresión cartográfica adecuada, para poder satisfacer los objetivos trazados, se transformó a formato raster la información y se procedió a realizar un trabajo combinado de álgebra de mapas con la finalidad de dar respuesta a varios indicadores elaborados por el autor para poder expresar cuantitativamente el grado de peligrosidad ante la ocurrencia de ciclones tropicales.

Así, estas bases de datos fueron procesadas partiendo del supuesto que todo evento natural es susceptible de ser sometido al procesamiento estadístico. En este sentido, se utilizaron procedimientos propios del tratamiento matemático de información cartográfica vinculados con los procesos de interpolación obteniéndose las mallas (grids) correspondientes a cada uno de los mapas raster.

Por tratarse de una información «rasterizada» y que la elaboración de los indicadores fue mediante un proceso de interpolación de la información aportada por cada uno de los puntos de coordenadas geográficas conocidas mediante el criterio de ponderación del inverso de la distancia al cuadrado, el resultado permite una solución espacial, de modo que a la escala de trabajo, cada punto del territorio está caracterizado por un valor del indicador estudiado. Con las herramientas propias del trabajo con las grids es entonces posible realizar cálculos estadísticos que generalicen determinada área como pudiera ser un municipio.

Los principales indicadores evaluados y que pueden obtenerse para cada punto del territorio nacional (aunque es posible también para cualquier punto de la Cuenca del Caribe) son los siguientes: la probabilidad de afectación, velocidad promedio y las máximas reportadas de los vientos, el acimut medio de las trayectorias, mes con mayor frecuencia de ocurrencia, número promedio de horas de afectación y el índice de peligro dado por el producto de la probabilidad por la velocidad media de los vientos.

Como paso inicial se obtuvo un mapa mediante el proceso de interpolación de los valores de velocidad máxima promedio reportada para cada uno de los puntos. Este criterio ponderó la interpolación según el criterio del inverso de la distancia al cuadrado de los vecinos más cercanos. Se obtuvieron así mapas en formato ráster de las velocidades medias, velocidades máximas y velocidades más frecuentes.

Ejemplos de algunos resultados

El propio proceso de rasterización y el criterio estadístico seguido posibilita tener un valor interpolado del indicador evaluado, en este caso la velocidad en cada punto del territorio. Ese valor se interpreta como la «memoria» del lugar a los efectos de los vientos ciclónicos desde el comienzo de la data histórica.

Los valores aquí presentados en la figura 2 están atenuados por el efecto de que para su elaboración se tomaron no sólo los huracanes sino también depresiones y tormentas tropicales. Fueron también elaborados los mapas para huracanes solamente.

Para calcular la probabilidad de afectación se utilizó la expresión de la definición de probabilidad estadística P=M/N donde M es el número de eventos que afectaron a Cuba y N el número de eventos que pasaron o afectaron a determinada área y la expresamos en tanto por ciento. Se interpreta este indicador como la probabilidad estadística de que un evento que afecte Cuba lo haga por un punto determinado. Se representa de igual manera como una grid donde se aprecia claramente lo ya conocido por la experiencia, que los territorios más probables de ser afectados son Pinar del Río y la Isla de la Juventud.

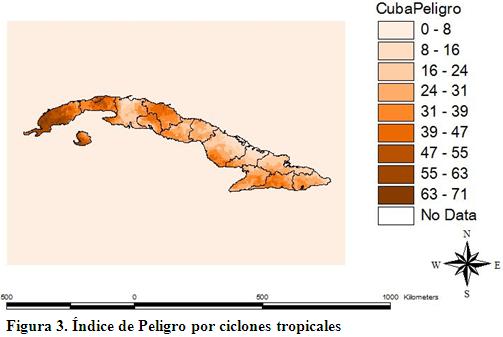

Para los restantes indicadores su cálculo es obvio atendiendo a similares criterios. Vale comentar que el índice de peligro aquí se define como el producto de la velocidad por la probabilidad y se normaliza al valor máximo de 100. Se unen así, en un solo índice, dos magnitudes de gran importancia pero que expresan de diferente manera la peligrosidad de un territorio. Obsérvese que este indicador representado en un mapa expresa exactamente el concepto de peligro dado por la severidad del evento (velocidad de los vientos) y su probabilidad. La posición espacial es la propia representación del mapa temático correspondiente.

Así, los lugares de mayor peligro son aquellos que reúnen la cualidad de tener altamente probable la ocurrencia de un evento con la de que las velocidades medias de los vientos que históricamente han afectado lo han hecho con la mayor fuerza. Por el contrario los valores más bajos están vinculados con las más bajas probabilidades y los registros también más bajos de velocidades de los vientos. Los valores intermedios serán las combinaciones posibles. En la figura 3 se presenta dicho mapa.

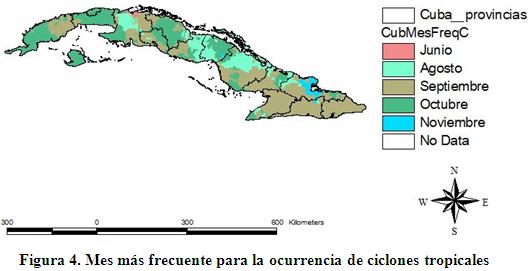

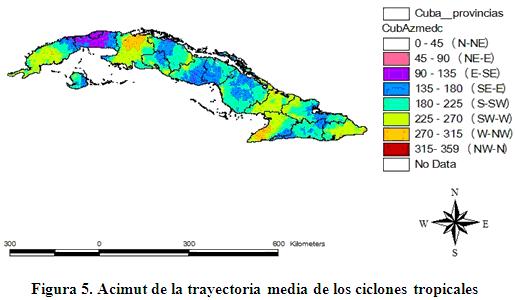

Otros mapas interesantes (Sacasas et al. 2004) son los que indican el mes de mayor ocurrencia de ciclones que se muestra en la figura 4 y el correspondiente con la dirección media expresada mediante el acimut de la trayectoria media desde la cual afectan a un territorio. Este último mapa, presentado en la figura 5, es de interés especial en estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo así como para el planeamiento territorial con fines de valorar la vulnerabilidad estructural de ciertas edificaciones.

El principal interés que presenta el proyecto SIG aquí presentado radica en su posibilidad de valorar el medio ambiente del territorio cubano y la incidencia que sobre el mismo presentan los ciclones tropicales como principal fenómeno de carácter hidrometeorológico. Generalmente ocurren de conjunto dos peligros: el de los fuertes vientos y el de las casi siempre intensas precipitaciones asociadas. Por tanto, toda la información que se aporte sobre su comportamiento histórico, sistematizado por técnicas estadísticas y con su correspondiente información espacial es una colaboración a los estudios de alerta temprana ante la ocurrencia de intensas lluvias, no solamente de los fuertes vientos.

En estudios ambientales más localizados, mediante el Proyecto SIG cuyos resultados aquí se describen, es posible realizar la consulta de los mapas generados para cada lugar obteniéndose valores resúmenes de los indicadores evaluados.

CONCLUSIONES

La utilización sistemática de la información cartográfica de Cuba en formato digital, la información científica disponible divulgada en INTERNET y en publicaciones nacionales y las posibilidades dinámicas de la tecnología de los Sistemas de Información Geográfica ha dado la posibilidad de expresar en forma interactiva un alto volumen de información útil a los investigadores de las geociencias, el medio ambiente, el seguro, las administraciones públicas y los órganos de la defensa civil.

De esta manera, siguiendo el objetivo inicialmente planteado en el desarrollo de la investigación, se desarrolló un Proyecto SIG que posibilita de forma flexible la explotación integral de la información por parte de usuarios con diferentes intereses investigativos. Se han definido y elaborado mapas de indicadores que caracterizan la vulnerabilidad del medio ambiente físico ante la ocurrencia de los ciclones tropicales.

Esta información está dispuesta de forma tal que puede ser ampliada, mejorada y actualizada en función del aumento del nivel de información.

REFERENCIAS

Jarvinen B. R., Neumann C. J. and Davis M. A. S. «A tropical cyclone data tape for the North Atlantic basin, 1886-1983: Contents, limitations, and uses». Technical Memorandum NWS NHC 22, NOAA, USA, 1984.

Sacasas C. «Diseño de un Sistema de Información Geográfica que evalúa los peligros múltiples». V Congreso Cubano de Geología y Minería. Sociedad Cubana de Geología. La Habana. Cuba, 2003a.

Sacasas C. «Sistema de información geográfica en la evaluación de peligros de huracanes en Cuba, el Caribe y el Golfo de México». XIX Congreso Panamericano de Energía Mecánica, Eléctrica, Industrial y Ramas Afines, COPIMERA 2003, Unión Panamericana de Ingeniería, Santo Domingo, República Dominicana, 2003b.

Sacasas C., Rodríguez W., Valcarce R., Carraz O., Vega M., Rodríguez J. y Febles D. «Peligros múltiples de origen natural en Cuba en un Sistema de Información Geográfico». Informe a la Academia de Ciencias de Cuba. Dpto. Geociencias. Facultad Ing. Civil. Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (Cujae). La Habana. Cuba, 2004.

Recibido: 22 de septiembre del 2013

Aceptado: 27 de septiembre del 2013

Dr. Carlos Sacasas León, Profesor Titular. Departamento de Geociencias, Facultad de Ing. Civil. Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (Cujae). La Habana. Cuba. e-mail: csl@civil.cujae.edu.cu