INTRODUCCIÓN

Cuando el hombre pasó de nómada a sedentario encomendó a la mujer al hogar para que ella se encargara del cuidado de los hijos y no tuviera la libertad sexual de antes. De esta forma, se preservaba la herencia por filiación consanguínea. En consecuencia, la mujer se cosificó y pasó a formar parte del conjunto de bienes, lo que la deshumanizó. En este momento el matrimonio rigió como medida de estatus social para la figura paterna y símbolo de sumisión para las féminas.

Las mujeres que desafiaban las leyes, en otras palabras: no se casaban o entraban a un convento, se pensaba que estaban poseídas. Así comenzaba la cacería de brujas de la Edad Media. Se estima que hubo aproximadamente más de cincuenta mil ejecuciones en la hoguera. Sin embargo, en el Renacimiento, el arte intentó romper esos mandatos prejuiciosos con piezas de arte como «El nacimiento de Venus», de Sandro Botticelli. Estas obras quisieron mostrar esa otra parte de la mujer: la más empoderada, más sensual. Pero, en contraposición con lo anterior, en el siglo xix aparecieron el cinturón de castidad y el pijama marital, donde el hombre era quien decidía cuándo tendría relaciones sexuales con su esposa. De lo anterior nació la idea de la mujer como persona ingenua, ignorante y pasiva, quien se encontraba sujeta a las órdenes y preceptos de su marido.

Por el contrario, en el siglo xx se dio un giro hacia la vestimenta para poder seducir. Por ejemplo, en la década de los años 20, con el vestido flapper; en los años 30, con el vestido de baño de dos piezas; y en los años, 40 con el bikini. Se creó la concepción de que la mujer, por medio de la vestimenta, podía ser sensual. Por otra parte, en los años 60, se introdujeron estereotipos en torno a la perfección del cuerpo femenino. La mujer debía ser alta y muy delgada.

Concretamente, los cuentos de hadas han idealizado los «felices para siempre» que todas las mujeres en su infancia han soñado. Las princesas resultan mujeres virginales, ingenuas, a la espera de un hombre que se case con ellas y les dé cierto estatus. A veces estas no tienen ni oficio, solo su belleza y juventud. En cambio, las brujas eran mujeres independientes con su propio castillo y séquito, divisadas como algo negativo que no se debía seguir. No obstante, cuando las chicas llegan a la adultez, obnubiladas por estas narraciones, tienen dos opciones: romper parámetros o reproducirlos. A lo largo de la historia se ha podido reflejar un cambio con respecto a la sexualidad. Estas transformaciones han influido en la manera en que se conciben las prácticas sociales en la actualidad.

En consecuencia, el género es una construcción sociocultural producida y reproducida por la sociedad, que se encuentra mediado por factores históricos, geográficos, políticos, económicos, jurídicos, religiosos, académicos y profesionales. Este designa una serie de características y funciones según los atributos biológicos de las personas; se define en dos categorías: femenino y masculino. Las relaciones de género se destacan por la naturalización y normalización de las asimetrías sociales que reproducen las desigualdades e inequidades de las mujeres y los hombres; y, por tanto, la dominación del género masculino y la subordinación del femenino.

Del mismo modo, a lo largo de la historia se ha considerado a la mujer como el género inferior, sumiso, secundario; mientras que el hombre ha asumido el papel del género fuerte, superior y dominante. Esto trajo consigo que en las primeras décadas del siglo xx se realizarán investigaciones con el fin de promover estrategias que mejoraran la posición de la mujer y cambiar las relaciones desiguales. Los resultados de estos diversos estudios arrojaron una serie de problemáticas e interrogantes acerca de la esencia del hombre en relación consigo mismo, con otros hombres, con la mujer y con la sociedad en general. De esta manera, comenzaron a desarrollarse los llamados Mens Studies o Estudios de las Masculinidades a finales de la década de los años 60 del siglo xx. Por otro lado, se efectuaron investigaciones para analizar los estereotipos que concebían al hombre en una concepción estigmatizada, lo que lo condicionaba a un único modelo de ser hombre, y fomentaba una masculinidad hegemónica; por ende, una cultura patriarcal.

La presente investigación realiza un estudio interdisciplinar que une dos campos de las ciencias sociales: Comunicación Social y Derecho, con el propósito de deconstruir los estereotipos en torno a las masculinidades en esta segunda década del siglo xxi. La perspectiva metodológica asumida en la investigación fue cualitativa. A su vez, se emplearon como técnicas investigativas la observación y la revisión bibliográfica-documental. Para ello, se sistematizaron los fundamentos teóricos y las características que sustentan las masculinidades y los estereotipos en torno a ellas; se describió el papel del hombre en los medios de comunicación; y se compararon las diferentes normas y concepciones acerca de las masculinidades aplicadas en Cuba y otros países.

DESARROLLO

Masculinidades: un acercamiento a sus definiciones

«El mundo fue creado por el hombre y para el hombre». Quizás, esta sea una afirmación demasiado machista, retrógrada, patriarcal y androcéntrica; sin embargo, se encuentra concebida por la cultura, la religión y el saber común asumidos y reproducidos desde la creación del ser humano. La visión androcentrista hace alusión a la representación simbólica del punto de vista masculino como lo universal y el centro de todo lo que sucede en el mundo.

La masculinidad es el conjunto de características, atributos, comportamientos y roles que la sociedad ha acuñado al hombre como macho, varón, masculino. Esto ha provocado una serie de expectativas sociales y culturales que sustentan los modos de mirar, comprender, analizar y actuar en torno a las representaciones sobre la masculinidad; de esta forma, se conforma y legitima un modelo de cómo es y debe ser un hombre y, por tanto, lo encierra en un molde. De esta manera, se han creado dos bandos: por un lado, quienes han seguido y reproducido el estigma de hombre impuesto y lo han adaptado a las diferentes épocas; y, por otro, quienes han roto el canon implantado y adoptado una forma propia de ser.

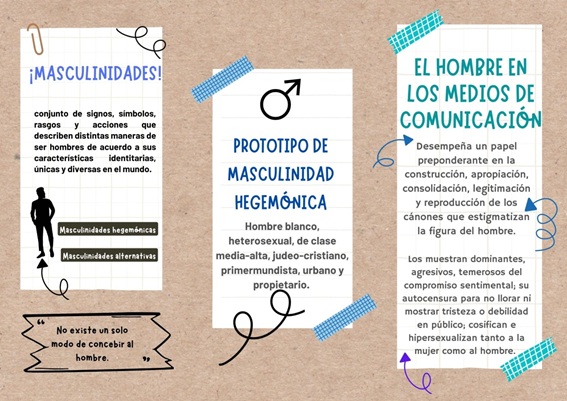

En este sentido, se podría estar hablando de masculinidades como aquel conjunto de signos, símbolos, rasgos y acciones que describen distintas maneras de ser hombres de acuerdo con sus características identitarias, únicas y diversas en el mundo. No existe un solo modo de concebir al hombre. Por ello, han surgido dos dimensiones que agrupan las particularidades de esta categoría: masculinidad hegemónica y masculinidades subalternas.

Según Connell (1995), la masculinidad hegemónica se constituye en aquel modelo que se impone y reproduce; por tanto, se naturaliza como práctica e identidad de género obligatoria para todos los hombres. Esta se asume como blanca, heterosexual, de clase media-alta, judeo-cristiana, primermundista, urbana y propietaria. Por su parte, las masculinidades alternativas, subalternas o subversivas hacen mención a un grupo o comunidad de hombres cuyas personalidades se consideran como inferiores, secundarias, defectuosas, inauténticas por la masculinidad hegemónica. Además, son aquellos hombres cuyas formas resultan afectuosas, no competitivas, no violentas; su orientación sexual no es heterosexual en algunos casos; muestran sensibilidad; y se encargan de las labores domésticas del hogar y del cuidado compartido de los hijos.

Algunos detalles del modelo de masculinidad hegemónica

Según un colectivo de autores (2016), existe un conjunto de estereotipos que han constituido los mandatos disciplinadores de la apropiación y consolidación del modelo de masculinidad hegemónica:

No expresar afectos y privilegiar lo racional y la acción: se espera que un hombre «de verdad» no llore, no sienta miedo, sea controlado, y no se desborde en emociones, ya que eso se considera «cosa de mujeres». Se debe recordar que cada vez que un niño recibe la advertencia de que «los hombres no lloran», se le está estimulando a que suprima y niegue sus emociones. Este mandato se completa con el de no ser cobarde y «no dejarse pasar por arriba». Como efecto de este mandato, la masculinidad hegemónica legitima formas violentas de resolución de conflictos.

No expresar dependencia ni debilidad: en la representación hegemónica, los hombres siempre deben sostener una imagen de seguridad, fortaleza y autonomía. Resultar pasivo se vive como insulto, ya que se espera que mujeres y niñas incorporen patrones aprendidos de dependencia, inseguridad y debilidad. A lo largo del ciclo de vida, esto se va acentuando y lo que de niños aparece como incipiente se consolida en la vida adulta.

Tener mucho deseo sexual, dirigirlo exclusivamente a las mujeres y mostrar a otros las pruebas de sus actos (hiper) heterosexuales: ser hombre se demuestra a través de una constante exhibición de deseo (hétero) sexual.

Tener un buen rendimiento sexual a través de un erotismo cuantitativo y un desempeño exitista, cosificado misóginamente a las mujeres: un verdadero hombre tiene buenas erecciones, un pene grande, no rechaza ninguna oferta sexual y está siempre listo. Esto refleja la visión acerca de las mujeres como objetos materiales, sexuales y simbólicos de intercambio.

Vivir el propio cuerpo desde un registro desafectivizado: con el objetivo de eliminar todo rastro de sensibilidad que sea nuevamente asociado a lo femenino, el cuerpo debe ser negado como entidad afectiva, aún a costa de las lesiones que se puedan provocar.

Ser homofóbico y misógino: nada del universo homosexual y femenino forma parte de la verdadera masculinidad. El mandato es rechazar, ridiculizar y despreciar a todo hombre que manifiesta un deseo en este sentido. Por esta misma razón se restringen las zonas corporales con las cuales un hombre puede disfrutar sexualmente. El erotismo sobre cualquier orificio está destinado exclusivamente al cuerpo de las mujeres. Este mandato homofóbico establece restricciones para el contacto corporal amplio entre hombres, salvo en situaciones socialmente permitidas como el fútbol, o en situaciones de consumo de alcohol y otras drogas.

Ser proveedor: el estereotipo masculino indica que sea el hombre quien suministre los recursos para el sustento cuando está en pareja con una mujer. Es él quién debe mantener a su familia, pagar las cuentas y manejar el auto. Frente a situaciones de crisis económica, donde los hombres no pueden cumplir con este rol asignado, muchos sienten amenazado su lugar. Este mandato tiene como contraparte la asignación de la esfera de las actividades reproductivas a las mujeres.

Cultivar el honor: resulta interesante ver que la palabra «virilidad» viene de «virtud». La virtud implica un lugar valorado en las relaciones de poder, lo cual constituye el honor. Un «hombre sin honor no sería un hombre de verdad».

Privilegiar la acción por sobre la palabra: hablar «demasiado» es algo que se cree propio de mujeres, y por tanto algo desvalorizado socialmente en el contexto androcéntrico. Por ese motivo un auténtico hombre actúa mucho y habla poco.

Algo nunca del todo logrado: las constantes preocupaciones parentales sobre la correcta asunción de masculinidad en el hijo varón, así como los chistes cotidianos, dan cuenta de que lo masculino debe resultar vigilado, medido y, sobre todo, siempre probado. No se debe ser homosexual, cobarde, débil, cornudo, impotente.

Paternidad distante: la masculinidad hegemónica impone un ejercicio de paternidad que debe estar vigilante de los límites e imponer la ley del mundo público. Por tanto, se trata de una paternidad distante, en la que no está habilitada la expresión de ciertas emociones, sobre todo si son de ternura (pp. 14-15).

Los estereotipos en torno a las masculinidades, asumidos, consolidados y reproducidos por las diferentes sociedades, han condicionado las percepciones y los modos de proceder de los hombres. La constante autoafirmación («yo soy hombre»), la nula expresión de sentimientos de vulnerabilidad, el gusto por los deportes, la imagen de proveedores sólidos e infalibles del hogar, son muestras del modelo de masculinidad hegemónica basado en el dominio y el control.

Un enfoque axiológico del género

Comúnmente se le atribuyen al hombre los trabajos más osados, y la función protectora y preponderante dentro de la sociedad. Según Engels (1884), este conjunto de paradigmas se ha construido desde la antigüedad, desde el momento en que la división social del trabajo separó las labores domésticas y reproductivas de la mujer con las de recolección, producción y crecimiento del género masculino. Se desplazó el matriarcado natural por privilegiar la sucesión masculina para el mantenimiento del orden reinante. Se esbozaron alrededor de los hombres valores como la honradez, el trabajo digno, la solidaridad entre iguales y la honestidad. Esto generó posiciones de poder en las que la rudeza del hombre forjaba el prestigio de las tribus nómadas, lo que concibió el ejército como imprescindible para todos; grupo integrado por casi la totalidad de hombres. Ser hombre implicó estar preparado física y mentalmente para cualquier tarea. Este era más apreciado por su productividad, por lo cual se veía como figura endeble e infranqueable.

La religión en algunas ocasiones tomó caminos insospechados al minimizar aún más a las mujeres dentro de la estructura socioclasista, visto desde la primera legislación jurídica la historia: el Código de Hammurabi y teniendo en cuenta un estudio de Roux (1987), que está latente en Afganistán, donde el fundamentalismo de Al Talibán implica graves violaciones a los Derechos Humanos enunciados en la Carta Internacional de las Naciones Unidas.

Del principio de no discriminación, partiendo de que es una construcción contemporánea de acuerdo con Ferrajoli (2006), que reconoce el libre desarrollo de la personalidad de cada cual, y desde un punto de vista inclusivo, se diversifican las definiciones de género e identidad de género. A partir de esto se considera un aspecto relevante la redefinición de las masculinidades, no vistas unilateralmente; sino que deben estar despojadas de mitos y enfocadas en la visión iusnaturalista (no fisiológica) de que todos somos personas amén de las características que nos individualizan: un diálogo en plena construcción propenso a vulgarizaciones, mitos y miedo al cambio en el que busca la felicidad del ser humano como fin supremo.

Miradas desde el Derecho Comparado

Estamos en momentos de cambios. El influjo del nuevo constitucionalismo, propio de finales de siglo xx e inicios del xxi, generó transformaciones a nivel global con énfasis en la búsqueda de más equidad y paridad de género. El final de la Segunda Guerra Mundial empezó a replantear el papel de todos en la sociedad, incluyendo el papel del Estado como garante de los derechos dentro de una sociedad de bienestar. La Constitución Alemana de 1949 (RFA) es referente a nivel mundial de lo que se quiso, se quiere y lo que queda por construir en cuanto a derechos. Transversalizó el sistema jurídico romano-francés, por el cual la mayor parte de Europa, América Latina y Asia se rige hoy en día, y sentó pauta de creación legislativa a todos los niveles. La concepción de Estado de Derecho implica la sujeción al orden constitucional, y donde todo cambio trascendente debía atenerse al procedimiento legalmente establecido y ratificado por el pueblo. Las constituciones de los entonces países socialistas de Europa del Este plasmaron los derechos socioeconómicos y políticos, donde, desde la colectividad, se buscaba la armonía. Sin embargo, constituyó un impedimento para el reconocimiento de la individualidad consagrada en las revoluciones burguesas, que tanto pudo aportar a su diversificación normativa.

América Latina se destaca por el establecimiento de nuevos paradigmas de sociedad con lo más avanzado de la doctrina. Ecuador, Venezuela y Bolivia, dentro del marco del socialismo del siglo xxi, recogían mecanismos de participación popular de amplio abolengo que dieron pie a cómo puede ser la sociedad del futuro. Entornos en los que la pluralidad de lenguas, comunidades indígenas y de culturas pueden enlazarse alrededor de un Estado federal donde se reconoce la costumbre como fiel relatora de etnias ancestrales que hacen su derecho y coexisten con el sistema de derecho nacional.

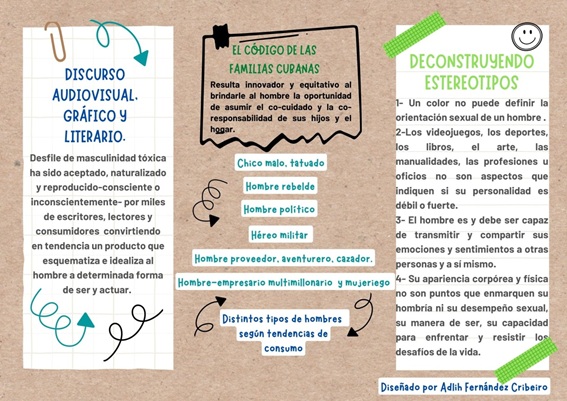

Con la aprobación de la Constitución cubana de 2019 se sienta un conjunto de retos en materia de género que son resultado de años de lucha y peticiones por parte de ciertos sectores de la ciudadanía que necesitan amparo -con la reforma de 1992 no era suficiente para el contexto actual-En un artículo de Valdés (2020) hay un amplio catálogo de derechos que incluyen la identidad de género, donde se potencia el desarrollo de la mujer y, a su vez, se pone en situación de igualdad al hombre que también merece su espacio para evitar discordancias y vulneración de derechos fundamentales. La cláusula abierta del artículo 82 para Pérez (2020), acerca del concepto de matrimonio, abre un amplio espectro para el futuro Código de las Familias, moderno y trascendental, donde ya no se equipara al hombre y la mujer, sino se buscan los mecanismos adecuados que potencien un desarrollo adecuado y parejo, que eviten las situaciones de machismo, violencia de género: hombre-mujer, mujer-hombre, hombre-hombre; así como la no discriminación a ninguna causa lasciva a la dignidad humana.

La figura del hombre en los medios de comunicación

La estética; la publicidad; el discurso audiovisual, gráfico y literario; y los medios de comunicación masiva desempeñan un papel preponderante en la construcción, apropiación, consolidación, legitimación y reproducción de los cánones que estigmatizan la figura del hombre. Se han creado distintos tipos de hombres para generar tendencias de consumo que marcan una meta a alcanzar: hombre rebelde, hombre político, héroe militar, hombre proveedor, aventurero y cazador, hombre-empresario multimillonario y mujeriego.

Primeramente, el prototipo de hombre rebelde/chico malo, tatuado, mujeriego, fue sustentado a partir de la campaña de publicidad generada en el siglo xx por la famosa marca Harley Davidson. Esta visión distintiva de masculinidad generada por la marca de motos concibió a un chico que no seguía las normas de la sociedad, e imponía su fortaleza y virilidad.

En la actualidad, este mismo discurso puede observarse en muchas novelas de ciencia ficción que conciben al protagonista como el hombre con mejor apariencia corporal (trabaja en sus abdominales, bíceps, tríceps), su personalidad es rebelde, autoritaria, dominante; en la mayoría de los casos es un hombre blanco, heterosexual, dueño de una empresa, multimillonario y mujeriego, que modifica su conducta hipersexual luego de interactuar con la protagonista: chica ingenua, virginal, pobre, manipulable en la mayoría de los casos (Belikov, 2020; Godoy, 2019; James, 2011; Kennedy, 2015; Malpas, 2012, 2014; Ron, 2017; Salvador, 2020; Todd, 2014). Este desfile de masculinidad tóxica ha sido aceptado, naturalizado y reproducido -consciente o inconscientemente- por miles de escritores, lectores y consumidores, y ha convertido en tendencia un producto que esquematiza e idealiza al hombre a determinada forma de ser y actuar.

De igual manera, los productos audiovisuales (películas y series) fomentan los estereotipos sobre las masculinidades; los muestran dominantes, agresivos, temerosos del compromiso sentimental; su autocensura para no llorar ni mostrar tristeza o debilidad en público; cosifican e hipersexualizan tanto a la mujer como al hombre. Ejemplo de ello lo constituyen los filmes adaptados de libros: A través de mi ventana (2022) y Cincuenta Sombras de Grey (2015).

Deconstrucción de los estereotipos sobre las masculinidades

El hombre como ser humano es y debe ser capaz de transmitir y compartir sus emociones y sentimientos con otras personas y consigo mismo. Un color no puede definir la orientación sexual de un hombre. Los videojuegos, los deportes, los libros, el arte, las manualidades, las profesiones u oficios no indican si su personalidad es débil o fuerte. Asimismo, su apariencia corpórea y física no enmarca su hombría, su desempeño sexual, su manera de ser, y su capacidad para enfrentar y resistir los desafíos de la vida. Por otra parte, el hombre que asume el co-cuidado y la co-responsabilidad por el bienestar de sus hijos y el hogar no es menos hombre que otro que solo se encarga del sustento económico.

En consecuencia, se propone el diseño de un producto comunicativo (Fig. 1 y 2), que tiene como propósito deconstruir los estereotipos sobre las masculinidades y realizar una propuesta que normalice y naturalice la diversidad del hombre. Asimismo, resumirá en algunos puntos esenciales las ideas abordadas en esta investigación con el fin de poder compartirlas con un público capaz de leerlas, analizarlas y deconstruirlas críticamente.

CONCLUSIONES

Resulta imprescindible asumir que cada hombre es un ser único y diferente; no tiene que resultar igual o semejante a sus homólogos. Urgen miradas y estrategias que deconstruyan las disímiles masculinidades; así como políticas públicas que las respeten y las cuiden. Para ello se requiere modificar los mensajes de los productos comunicativos literarios, gráficos y audiovisuales; no para que vuelvan a reproducir inconscientemente esos estereotipos; sino para que ofrezcan otro punto de vista, una nueva mirada -libre, moderna, memorable-, que no juzgue la diversidad; mas, sí la acepte.