INTRODUCCIÓN

La pertinencia de estudiar las prácticas de consumo, en función de la participación cultural en el ámbito universitario, encuentra viabilidad política en la designación de la cultura como vehículo para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenibles plasmados en la Agenda 2030, al ser declarada por la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO) como una importante vía de contribución, al alcance de diversas metas y con el propósito de garantizar una educación universitaria de calidad, que promueva estrategias y políticas inclusivas.

Existen consensos a nivel global, según la UNESCO (2018), de la participación cultural como parte de la vida cotidiana de las personas; además de relacionarse con acontecimientos culturales, está asociada a valores cognitivos, estéticos, espirituales, físicos, políticos, emocionales y socioculturales.

Considerada una variable dependiente, está estructurada por múltiples factores y mediaciones sociales (Ariño, Castelló, Hernández & Llopis, 2004): sociodemográficos, educativos, financieros, el tiempo libre y el equipamiento disponible para el acceso a estos servicios, en concordancia con el encuadre conceptual (Moras, Mendosa & Rivero, 2011; Moras, Reyno & Rivero, 2017), que define a la participación cultural como:

[…] la capacidad y las posibilidades de los sujetos sociales, en un contexto social determinado, de acceder, interactuar, apropiarse, producir o gestionar bienes y servicios culturales, intervenir en las decisiones políticas que atañen al campo de la cultura, en tanto ámbito específico y diferenciado de saberes y prácticas sociales, pero también de manera indirecta y extensa al universo simbólico compartido por la sociedad. En consecuencia, involucrase en su consumo creación o gestión. (p. 28)

En Cuba algunos autores se han acercado a la participación cultural, al abordar los conceptos de consumo, percepción, gustos y usos, a partir de perspectivas cualitativas y/o cuantitativas; entre ellos: Martínez y Andrade (2017), Moras y Rivero (2021), Lavielle (2021) y Pañellas (2021). Sin embargo, continúa siendo un desafío la apertura de puertas a investigaciones centradas en el binomio cultura-juventud, especialmente a través de las vías previsibles de la lógica institucional universitaria en el país.

En estos contextos emergen estudios sobre políticas públicas de carácter cultural que tributan a las problemáticas juveniles, pero no constituye una prioridad en las agendas de investigación, en tanto esto implicaría cambios de mentalidades y la vinculación de estos resultados con fenómenos apremiantes de las sociedades que escapan al control, pero merecen una valoración porque subyacen en la construcción del imaginario social de los jóvenes.

La Universidad de Oriente, identificada como espacio plural, diverso, donde confluye una diversidad de prácticas culturales promovidas por los propios estudiantes, a partir de la singularidad y heterogeneidad de intereses, expectativas, cultura individual, origen, procedencia geográfica, entre otros aspectos, se revela como un factor clave para una participación sentida, que en su diversidad reafirme y desarrolle la identidad cultural de la nación, en particular de la institución universitaria. Condición que la convierte en un escenario ideal para el despliegue de acciones variadas, expresiones de los modelos culturales desarrollados en cada territorio y socializados en el seno familiar; es un mapa cultural, rico en tradiciones, que son portadas por cada uno de los estudiantes en su diversidad de prácticas culturales.

Un referente sustancial que la distingue lo constituyen el movimiento cultural estudiantil de larga data; espacios culturales, instituciones, eventos, relaciones con la cultura citadina y sus reconocimientos, muestras de prácticas culturales que aún quedan arraigadas en la memoria colectiva de los docentes de más años. Dichos elementos se manifiestan a través de los espacios culturales presentes en la institución, que responden a la política cultural del país implementada por el Ministerio de Cultura y Educación Superior, a partir del Programa Nacional de Extensión y la Estrategia de Trabajo Político e Ideológico de la Universidad. Sin embargo, algunos de ellos han desaparecido de la programación cultural de la institución.

Así lo refleja el diagnóstico de prácticas de consumos realizado en 2020, que apunta: bajo porcentaje en los niveles de lectura, asistencia a teatros, librerías bibliotecas, y la música como una de las manifestaciones artísticas que marcan la identidad de los jóvenes universitarios; así como otras mediaciones: económicas, familiares, comunitarias y socio-estructurales, lo que coincide con otros estudios realizados en el país (Gómez, Riverón, Jay & Madrigal, 2017; Moras, Reyno & Ribero, 2017).

De manera particular, se observa que la promoción de los espacios culturales y accesos a los consumos se ubica en las redes de interacciones sociales que establecen los jóvenes en sus prácticas: se enteran por los amigos de estudios, acceden a las alternativas que prefieren de consumos por los amigos y conversan con amigos como una de las actividades de ocio fundamentales.

Según Requena (2014), el término «redes sociales» se emplea:

[…] en el sentido clásico, y riguroso; son las relaciones que se establecen entre actores sociales a través de diferentes tipos de vínculos (familiar, amistad, vecindad, compañeros de trabajo, estar sentado en el sillón del mismo consejo de administración, etcétera). Estos actores pueden ser individuales (personas) o colectivos (instituciones, organizaciones, etcétera). (p. 49)

Este nivel de sociabilidad y vínculos en los escenarios actuales donde la COVID-19 ha reconfigurado los procesos de la vida en sociedad, y la virtualización de esas culturas son un hecho social, en una extensión ilimitada, que varía según los contextos e impacta en sus universos simbólicos, por la amplia propuesta de las industrias culturales a las que pueden acceder, como parte de la cultura juvenil universitaria también portadora de estos hábitos culturales. Al mismo tiempo, conducen a procesos de desigualdad social y exclusión.

En el análisis emerge el concepto «culturas juveniles» (Feixa, 1998):

En un sentido amplio, las culturas juveniles se refieren a la manera en que las experiencias sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente mediante la construcción de estilos de vida distintivos, localizados fundamentalmente en el tiempo libre o en espacios intersticiales de la vida institucional. (p. 85)

Poco conocido por la comunidad universitaria cubana, muestra la imagen de la universidad como un espacio de superación académica, centrado en una función docente que limita el radio de acción y la participación social de los estudiantes, lo que obstaculiza el enlace intergeneracional del mundo adulto que los debe acompañar con todos sus conocimientos; asesoría que los jóvenes valoran y esperan en la búsqueda de soluciones apropiadas.

Estos argumentos revelan deficiencias cuando la participación se reduce a la mera información por parte de la academia de objetivos y metas para los programas juveniles, sin la previa consulta que puede influir en las decisiones y mediar, como proceso de retroalimentación, para establecer, priorizar y definir objetivos. Asimismo, estas carencias se observan en los estudios cubanos (Moras, Reyno & Ribero, 2017), la Universidad de Bayamo (Gómez, Riverón, Jay & Madrigal,2017) y la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba, desde el proyecto “Juventud y consumos culturales entre inclusión y exclusión” (Colectivo de autores, 2017).

De esta manera, la vida cultural universitaria se vincula con la dinámica e interrelación de espacios de diferentes naturalezas, y las posibilidades del consumo y los escenarios de participación que se ofrezcan. En estas circunstancias, se concibe el consumo no como expresión de la participación (Moras, Reyno & Rivero, 2017) sino como una mediación simbólica reproducida, que estructura y condiciona la participación cultural.

En cuanto a la reproducción del consumo en los individuos, estos, sin ponerse de acuerdo, muestran el mismo deseo y convergen en un gusto colectivo (Erner, 2010), lo que se refleja en la perspectiva cultural de Martín-Barbero y Germán (20009, cuando señalan que las mediaciones interpretan y reproducen el lugar donde se articula el sentido. Son articulaciones entre prácticas de comunicación (redes), que demuestran su dinámica, y que van más allá y son mucho más profundas que los medios: tiene que ver con las prácticas sociales, las interacciones, la interpretación y todas las acciones que se encuentran en la vida cotidiana.

La institución universitaria académica articula el sentido de lo que circula o socializa en las redes de intercambio y selección de los bienes y servicios culturales que se decide consumir como acto de participación, por lo que funciona como mediadora en la implementación de la política cultural del país y los jóvenes estudiantes.

Caracterizar las prácticas de consumo, con la perspectiva de llamar la atención de las agendas de investigación relacionadas con el tema en el contexto de estudio, constituye el objetivo de este artículo, con la certeza de que para la universidad cubana, y en particular la Universidad de Oriente, resulta un reto la identificación de estrategias, que contribuyan a la promoción de eventos culturales y artísticos que aprovechen los gustos y preferencias de los jóvenes para fortalecer, facilitar y desarrollar nuevas formas de aprendizaje y conocimiento universitario a través de la participación cultural.

MÉTODOS

El estudio se desarrolló en los predios de la Universidad de Oriente, con más de setenta años de fundada. Esta se ubica en la zona más oriental del archipiélago, en la provincia de Santiago de Cuba, en áreas de la periferia de la ciudad del mismo nombre, y está alejada de la mayoría de las instituciones citadinas con las que interactúa. Estructurada en dos campus próximos a su sede central, la universidad cuenta con una matrícula de 5851 estudiantes distribuidos en un total de 13 facultades.

Este fue un estudio de caso institucional preliminar a una investigación más amplia, por lo que se utilizó una muestra pequeña con respecto a la matrícula, con enfoque mixto, que aplicó las metodologías cualitativas y cuantitativas, lo que avaló la complementariedad metodológica (Verdugo, Tejada & Navío, 2021).

En la primera etapa (metodología cualitativa), fase de observación y descubrimiento del problema de investigación, se realizó un trabajo de campo con una observación participante, donde se emplearon herramientas tomadas del método etnográfico, dedicadas a la recopilación y el registro de datos sobre el comportamiento de la participación cultural de los jóvenes en las actividades que, desde la Dirección de Extensión Universitaria, se desarrollaban. Estas se dimensionaron en un mismo acto de investigar y participar, para favorecer la interpretación de las prácticas juveniles en estos procesos. Los objetivos se ordenaron en un eje de inmediatez y lejanía para descubrir el problema: ¿qué factores sociales estructuran la participación cultural estudiantil en el marco institucional de la Universidad de Oriente?

La segunda etapa (metodología cuantitativa) se utilizó para la fase de confirmación y justificación, a través de la descripción y explicación de los resultados de la técnica aplicada al objeto de estudio, y su comprensión e interpretación. De este modo, se superó el debate generado en torno a metodologías cuantitativas versus cualitativas alrededor de la validez y fiabilidad de las investigaciones.

Fase 1. Cualitativa

En la primera fase se visitaron todos los espacios culturales de la Universidad de Oriente y se tomaron datos sobre cómo se había hecho su promoción, la cantidad de estudiantes que participaban y la periodicidad de realización de estas actividades desde el curso 2014-2015. Se observó la baja afluencia de público, que no superaba diez participantes.

En el curso 2018-2019 se realizó un conversatorio con el consejo de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), donde se agrupaban los criterios atendiendo a las tres interrogantes fundamentales siguientes:

¿Cuál es su opinión acerca del nivel de participación de los estudiantes en las actividades culturales?

¿Cuál es la valoración que usted tiene sobre las ofertas culturales que se les hacen a los estudiantes desde la extensión universitaria?

Exprese tres razones o motivos que en su opinión influyen en la participación de los estudiantes a las actividades culturales y, finalmente, realice tres propuestas de actividad cultural.

Fase 2. Cuantitativa

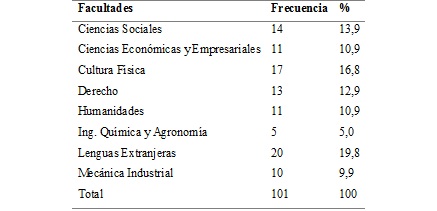

Para la fase cuantitativa se contó con 101 estudiantes (59 mujeres y 42 hombres) con edades comprendidas entre 19 y 24 años y un tamaño muestral de 20,74, para una población finita con nivel de confianza de 95,5 % y un margen de error de ± 10 % (García, 1992). La selección se hizo a partir de la disponibilidad de los jóvenes y las facultades para participar, previa coordinación con los vicedecanos de extensión universitaria de cada una. Se preguntó por las provincias de procedencia (los estudiantes de la universidad proceden fundamentalmente de las provincias del oriente del país( y las carreras que cursaban. El 89,1 % procedía de la provincia de Santiago de Cuba, el 3 % de Granma y el resto de Guantánamo (3 %) (Tabla 1).

Se aplicó un cuestionario elaborado por el centro de estudios para el Desarrollo Integral de la Cultura (CEDIC) de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Oriente (Colectivo de Autores, 2017), al que se le hicieron adecuaciones, teniendo en cuenta el objetivo de este trabajo. Dicho cuestionario se sometió a varias instancias de revisión entre las que se encontraron el criterio de expertos y el análisis de la consistencia interna. Para el alfa de Crombach se obtuvo un valor de ( = ,89 para cada uno de sus ítems, lo que comprobó la fiabilidad del instrumento en las nuevas circunstancias (Tuapanta, Duque & Mena, 2017).

Las preguntas se estructuraron con varios ítems cada una, para elegir los gustos de los estudiantes: 1-4 indaga sobre las actividades y espacios culturales permanentes en la institución, su conocimiento, criterios de calidad, si existen otras y cuáles son las vías de promoción por las cuales se enteran los estudiantes; 5 revela las actividades de ocio que más prefieren; 6-11 refleja el gusto por el consumo televisivo, la lectura, el cine, el teatro (como espacio al que ellos asisten), las tecnologías de la informáticas y las comunicaciones, el cine y la música; y 12-15 muestra las vías por las cuales acceden a las distintas alternativas que prefieren, los espacios culturales a los que asisten fuera de la universidad. También se corrobora la importancia del cuestionario y una pregunta abierta para que diseñen una actividad de su preferencia en el espacio universitario, de manera que la información muestre cómo son los consumos dentro y fuera de la universidad para saber los gustos y las preferencias de los estudiantes.

Para el procesamiento, en el caso de los datos, se recurrió a distribuciones de frecuencia para todas las variables y el análisis de tablas de contingencia bivariadas, que permitieron determinar la correlación entre las variables medidas. Para ello se utilizó el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales, SSPS versión 25.

RESULTADOS

Fase 1. Cualitativa

Conversatorio con secretariado de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU)

Participaron 15 estudiantes, 5 del género femenino y 10 del masculino. Los resultados a las interrogantes fueron los siguientes: En la primera pregunta 11 estudiantes respondieron que el nivel de participación era medio (73 %); y 4, bajo (27 %).

La segunda pregunta reveló los siguientes criterios por orden de prioridad acerca de las ofertas culturales desde la extensión universitaria:

son buenas, pero pocas;

deben ser más variadas y sistemáticas;

no responden a los intereses de los estudiantes;

los espacios no son los idóneos; y

han disminuido con el trascurso del tiempo.

Las razones o los motivos que influyen en la participación de los estudiantes en las actividades culturales en el orden de significación se expresan en: falta de promoción y divulgación en las actividades; falta de motivación; el horario no es el adecuado; los espacios o lugares donde se desarrollan no son los adecuados; me afecta el proceso docente-educativo porque los profesores no nos ayudan a cumplir con estas tareas.

Las propuestas de los estudiantes están en el orden de: peñas variadas; conciertos de artistas locales y nacionales que tengan que ver con el gusto juvenil; galas de forma más sistemática; y concursos de bailes y talleres de las distintas manifestaciones del arte, lo que coincide con las propuestas del cuestionario para la fase cuantitativa.

Fase 2. Cuantitativa

Conocimientos sobre actividades y espacios culturales permanentes en la universidad

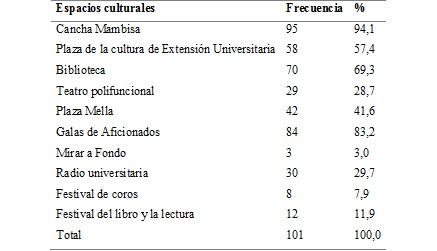

La actividad cultural permanente más conocida fueron las galas del movimiento de artistas aficionados (MAAFEU) (84 %) y, en correspondencia, el espacio cultural más conocido por los jóvenes resultó el teatro universitario (97 %). Las puntuaciones mínimas correspondieron a la actividad permanente Mirar a Fondo (3 %) y al espacio teatro polifuncional (29 %). La consistencia interna de esta la escala fue ( = ,88 (Tabla 2).

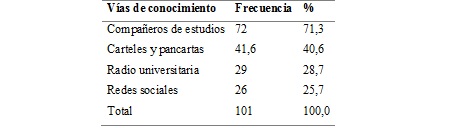

Vías de conocimiento de las actividades

La mayor puntuación se alcanzó por compañeros y amigos (71,3 %) y la de menos puntuación fue las redes sociales (26 %) con una consistencia interna de ( = ,89 (Tabla 3).

Actividades de ocio

Escuchar música (77 %), jugar o conversar con amigos (72 %) son las más gustadas. Entre las de menor frecuencia están ir a bibliotecas o librerías (7 %), tocar un instrumento musical (7 %) e ir a joven club (3 %), con escala de consistencia ( = ,89.

Gusto por el consumo televisivo, la lectura y el teatro

Las preferencias en la televisión fundamentalmente se encontraron en los programas de películas (79 %), humorísticos (75 %) y musicales (60 %); menos favorecidos estuvieron los culturales (32 %) y variados (31 %). Las prácticas relacionadas con la literatura, si bien alcanzaban relevancia (74 %), mostraron diferencias entre los grupos estudiados: un grupo reducido responde que no (27 %). Leer revistas fue su preferencia (50 %) y solo el 30 % respondió, en otros, su interés por la literatura científica. En cuanto al teatro (asistencia a espectáculos teatrales), el mayor atractivo se halló en los espectáculos humorísticos (66 %) y, con menor aceptación, en las representaciones teatrales comunitarias, con un nivel de consistencia de la escala de ( = ,89.

Gusto por las tecnologías de las informáticas y comunicaciones (TIC)

En su mayoría, los jóvenes gustaban de las TIC, fundamentalmente para acceder a las redes sociales (88,1%), lo que se hizo extensivo a las redes de interacciones sociales hasta las plataformas informáticas (Tabla 4).

Gusto por el cine y la música

El género de comedia fue el más gustado en el cine (80 %); y el de menos frecuencia, el histórico-social (26 %). La música revela como géneros musicales más atractivos el romántico (73 %), el reguetón (66 %) y la música popular bailable (58 %). La música campesina (11 %) y el jazz (10 %) tuvieron menos puntuación. La escala de consistencia para estas preguntas y sus ítems resultó de ( = ,88.

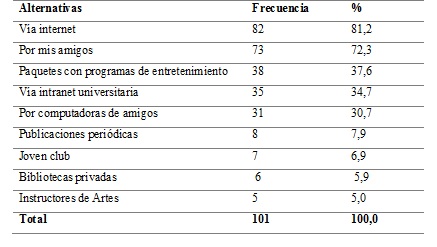

Acceso a las alternativas que prefieren

Estos estudiantes acceden fundamentalmente por internet (81 %) y por los amigos (72 %). La consistencia de las escalas en estas preguntas fue de ( = ,89 (Tabla 5).

Asistencia a espacios culturales

El mayor porcentaje concurrió hacia los parques (49 %), los paseos (38 %); y los menos favorecidos, las casas de cultura (18 %), bibliotecas y focos culturales (12 %).

Asistencia a espacios de ocio fuera de la universidad

Sobre los espacios más asiduos fuera de la universidad, las preferencias se dirigieron hacia el cabaret Tropicana Santiago (59 %), la Pachanga (44 %) y la pista Pacho Alonso (43 %). Existe un restaurant, bar discoteca (St. Pauli) del sector cuentapropista, al que ellos accedieron de manera continua (41 %). El nivel de consistencia de la escala para este apartado fue de ( = ,88.

El 100 % consideró que son importantes las investigaciones sobre el conocimiento de sus consumos culturales:

Para conocer los gustos, la preferencia de los jóvenes, su diversidad y nivel cultural.

Para mejorar las ofertas culturales.

Para que exista una manera de relacionarse entre los estudiantes y los profesores, si estos conocen nuestras preferencias.

Entre las propuestas de actividades que proponen sobresalen:

Conciertos con artistas de moda en la Cancha Mambisa.

Actividades bailables con todo tipo de género, fundamentalmente competencias de ruedas de casino.

Discotecas universitarias.

Galas de aficionados.

Peñas de música de todos los géneros acentuados el pop y la música alternativa.

Concursos de participación.

Actividades con temáticas del modelaje.

Talleres de danza.

Festival de cine aficionado.

Actividades para educar el gusto estético de los jóvenes hacia la cultura.

Desde las mediaciones, los instrumentos revelan coincidencias en las actividades de ocio, como bailar, donde los jóvenes de la Facultad de Cultura Física se inclinan más por esta práctica (26 %); escuchar música popular bailable (22 %); y ver películas del género de artes marciales (24 %) y programas deportivos (22 %).

Por otro lado, los estudiantes de lenguas extranjeras también escuchan música, pero sus géneros favoritos son el pop y el romántico (27 %); también consumen películas, fundamentalmente dibujos animados (24 %); y sus hábitos de lecturas van por el género de fotonovelas y comics (18,9 %). En la Facultad de Ciencias Sociales las prácticas están alrededor del consumo de películas de corte histórico-social (24 %), lecturas históricas y políticas (35 %) y telenovelas (20 %).

DISCUSIÓN

Los resultados cualitativos y cuantitativos se corresponden con factores vinculados a un índice medio de participación con tendencia a bajo, problemas en la promoción, motivación, concepción de los espacios, falta de estudios de públicos y consumos en la institución e incomprensiones por parte de los profesores, corroboran en este escenario tres contradicciones fundamentales: la universidad como mediadora entre la política cultural y los jóvenes no siempre desempeña una vía eficaz para su realización práctica e implementación en conformidad con las instituciones culturales del territorio. Cruces y desencuentros entre la cultura institucional y la cultura juvenil, y potencialidades que la tecnología moderna proporciona, no siempre se ajustan al capital económico de los grupos poblacionales en el país, especialmente, de los jóvenes.

De la misma manera, en el análisis cuantitativo expresan coincidencia entre la actividad permanente y el espacio cultural más conocidos: galas del movimiento de artistas aficionados y el teatro universitario, lo que corrobora la importancia de este accionar participativo, donde los jóvenes hacen explícitas las apropiaciones simbólicas de los consumos al margen de la universidad.

Escuchar música como preferencia para la configuración de su identidad, jugar y conversar con amigos, las vías de conocimientos y accesos a las alternativas que prefieren, fuera de las lógicas de la promoción institucional: carteles, la tablilla, la radio universitaria, entre otras, muestran su prioridad en los modos de socializar para estar juntos, y las apropiaciones simbólicas de estos consumos a través de las redes de interacciones sociales, que se extienden hasta las plataformas de las comunicaciones en informáticas, y que los hace actores con un rol participativo especial para diseñar su vida cotidiana.

La lectura científica y la asistencia a espacios culturales no emergen como prioritarios. Se observan algunos rasgos distintivos como se expresa en la literatura (Suárez & Alarcón, 2015) en cuanto a las mediaciones profesionales de los consumos en los estudiantes universitarios.

La vida cultural de los jóvenes no solo transcurre en los marcos universitarios, por lo que existe un consumo referente a las industrias culturales o comerciales que realizan al margen de la institución en espacios citadinos y, fundamentalmente, donde pasan la mayor parte del tiempo o donde trascurre su vida social, como la residencia estudiantil. Esta observación revela una estratificación al interior del sector estudiantil universitario, lo que indica que algunos jóvenes pudieran acceder a empleos de medio tiempo en el sector cuentapropista.

Santiago de Cuba ofrece espacios de ocio más atractivos de sociabilidad y de consumo audiovisual alternativo, lo que manifiesta que estas redes de interacciones sociales se extienden más allá de la institución académica, allende las estructuras que condicionan sus comportamientos.

CONCLUSIONES

De manera general, el diagnóstico revela una disminución de la participación y el protagonismo de los jóvenes, caracterizados por una gran heterogeneidad, determinada por los contextos de sus orígenes, las generaciones y estratificación, lo que demuestra brechas de desigualdad en crecimiento. Así se desarrollan algunas estrategias de reproducción de la vida cotidiana que, en ocasiones, quedan al margen de la institución, y se alejan cada vez más de los espacios de participación cultural que han sido concebidos desde la postura institucional, lo que estimula su desaparición, al ubicar mayores atractivos en otros espacios citadinos, expuestos a consecuencias imprevistas que bien pudieran ser objetos de otras investigaciones alrededor de este mismo tema.

Los resultados evidencian un insuficiente conocimiento y una inadecuada correspondencia entre las prácticas culturales institucionales y el conocimiento de las culturas juveniles en la Universidad de Oriente. En este escenario se corroboran las mediaciones simbólicas y los posicionamientos en cuanto a la literatura y otros estudios realizados en Cuba, por lo que se considera un requerimiento comprender que, a los jóvenes y su manera de ver el mundo, los hace expresarse de manera sustancial a través de las expresiones culturales que cuestionan las maneras tradicionales adultas y expresan las características su época.

Las prácticas de consumos reproducidas y las culturas juveniles en redes de interacciones sociales constituyen los factores sociales que condicionan la participación cultural en la Universidad de Oriente, teniendo en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías de las comunicaciones, las industrias culturales, la influencia de la profesión o el área de conocimiento del proceso docente, como intermediario entre el conocimiento en tanto sentido de la vida y gustos, expectativas de los jóvenes una vez avanzados los estudios universitarios.

En consecuencia, la posibilidad de nuevas miradas desde diversas aristas justifica la urgencia de esta agenda desde la Dirección de Extensión Universitaria para la gestión de la cultura, de manera que las propuestas, además de considerar las preferencias de los jóvenes en su diversidad, también contribuyan a educar sus gustos estéticos, contemplarla en los planes que se diseñen. Respetarla y aceptarla es una necesidad para la gestión cultural moderna y su puesta en práctica.

Cada centro universitario debe generar, de acuerdo con sus características, su propio modo de implementar la política cultural; no es algo que se pueda proyectar centralmente, solo debe observarse que armonice con las políticas generales y las líneas de trabajo que la institución establece para concretarse en cada espacio