INTRODUCCION

La comunicación en apoyo al desarrollo es concebida, ocasionalmente, desde su lado más instrumental y operativo, no se la piensa como eje articulador de estos procesos [de desarrollo], lo cual muchas veces implica desaprovechar sus potencialidades, siendo que su razón de ser es el establecimiento mismo de relaciones sociales para el logro de objetivos comunes que favorezcan el desarrollo.

En este sentido, los gobiernos locales - entiéndase municipales - cumplen una función rectora, pues son ellos quienes gestionan el desarrollo en el espacio local.

La visión de la comunicación que posea el gobierno local, como organización supervisora de los procesos económicos, sociales y políticos que a su vez están contenidos en el proceso de desarrollo a esa instancia, será un factor que contribuirá o limitará la conducción acertada de sus correspondientes procesos comunicativos. De la gestión de comunicación que este actor social/local conciba y desarrolle, puede depender en gran medida el nivel de necesaria articulación que dentro de la gestión del desarrollo territorial se pueda alcanzar.

La presente reflexión documentada tiene por tema la gestión de comunicación para el desarrollo territorial - entendido como el desarrollo a escala municipal o local -, y a partir del mismo es propósito clarificar algunas cuestiones de orden conceptual que aportarán elementos relevantes para su análisis.

En este sentido es necesario apuntar a términos como los de: gestión; comunicación; interacciones comunicativas; desarrollo; territorio; actores locales; capital social; cultura; identidad y participación, los que tributarán a una mejor comprensión del aporte de la gestión de comunicación a los procesos de desarrollo en los municipios.

Es importante resaltar que, en el actual contexto socio-económico que vive Cuba, la cuestión del desarrollo territorial es trascendental, pues está recogida en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030: Propuesta de Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos, documento que constituye el instrumento rector de la planificación del desarrollo en nuestro país. La perspectiva de desarrollo territorial tiene sus bases en elementos como: la autonomía de los municipios - con la consecuente atribución de facultades y competencias a los gobiernos municipales para la gestión del desarrollo en sus respectivas demarcaciones-; la creación de mecanismos financieros en los territorios; la innovación científico-técnica; la dimensión medioambiental del desarrollo y la participación de los ciudadanos de cada localidad en estos escenarios, entre otros aspectos de igual trascendencia.

En este complejo entramado de relaciones, mediado por actores locales con diferentes niveles de decisión y participación, la cohesión y la articulación de estos en cada espacio son necesarias para generar los avances hacia el desarrollo y es aquí que la comunicación tiene un rol fundamental.

DESARROLLO

La comunicación para el desarrollo

La comunicación en la gestión del desarrollo está estrechamente relacionada con el modelo de desarrollo que se adopte por la nación que aspire a desarrollarse. Los modelos de la comunicación para el desarrollo pueden ser el transmisivo, que responde al paradigma de comunicación difusionista y a la visión dominante del desarrollo; o un modelo de comunicación participativo y dialógico, centrado en las necesidades individuales y colectivas de los sujetos y sus aspiraciones, lo cual guarda relación con el paradigma alternativo y participativo del desarrollo.

Si la anterior afirmación es contextualizada a procesos de desarrollo territorial/local, funciona de igual manera, o sea, están muy vinculados el modelo de comunicación con el modelo de desarrollo asumido en territorios, localidades y comunidades en su sentido más amplio.

En este sentido, Bordenave (1977) plantea que:

en la relación del desarrollo con la comunicación tenemos que aceptar un hecho fundamental: el de que el papel de la comunicación no es independiente del modelo de desarrollo escogido. En efecto, el tipo y la función de la comunicación varían si el modelo es de simple crecimiento económico, con o sin un régimen autoritario que le sirva de base, o si el modelo es de cambio estructural. (p. 40)

Más adelante, en el propio material, Bordenave plantea:

Como cualquier otro elemento que integra la sociedad, la comunicación solamente tiene sentido y significado en términos de las relaciones sociales que la originan, a las cuales integra y a la vez influye. Es decir, la comunicación que se da entre personas manifiesta la relación social que existe entre esas mismas personas. (1977, p. 40)

En época más reciente este autor enfoca la necesidad de repensar el desarrollo - sin abandonar la concepción sostenida por él mismo acerca de la correspondencia entre el modelo de desarrollo y el modelo de comunicación en el seno de las sociedades - planteando:

¿Por qué es necesario un nuevo modelo civilizatorio? Simplemente porque los beneficios que el capitalismo sostiene haber proporcionado a la humanidad, aliado con la ciencia y la tecnología, se han visto superados peligrosamente por los daños y perjuicios causados a la vida humana y social, así como al hábitat natural del hombre. (Bordenave, 2012, p. 7)1

A través de esta interrogante y su respuesta, Bordenave defiende que se impone en el siglo XXI redireccionar las concepciones de desarrollo, entendiéndolo en la actualidad como una cuestión de supervivencia y, por consiguiente, de adaptabilidad. En ese mismo material Bordenave, sobre la comunicación, argumenta:

Recordemos que, además de proceso humano universal, la comunicación constituye también un arte, una tecnología, un sistema institucional y una ciencia social. Cada una de estas dimensiones comprende vastos y variados procesos, todos ellos necesitados de investigación para hacer posible su eficacia en la construcción del nuevo modelo civilizatorio. (2012, p. 7)

Sintetizando las palabras del autor, la comunicación es proceso y además puede ser instrumento, sistema y ciencia. Desde esa concepción las posibilidades de la comunicación en función del desarrollo humano y social son casi ilimitadas. Su rol es esencial dentro de los procesos encaminados a la obtención de una calidad de vida superior y a la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas, adoptando para este fin las transformaciones que se requieran en cada contexto teniendo en cuenta sus condiciones específicas. La constante búsqueda de respuestas a situaciones complejas que se presentan en el campo de la comunicación puede conducir a optimizar la gestión del desarrollo que imponen los tiempos actuales.

Rizo (2012), respecto a la comunicación para el desarrollo, apunta:

Los sujetos, en tanto constructores y simultáneamente beneficiarios de los proyectos de Comunicación para el Desarrollo, deben ser comprendidos como tales, como seres humanos con cosmovisiones, necesidades y problemáticas particulares. Por ello, es necesario que la Comunicación para el Desarrollo, antes que nada, regrese al sujeto y a la unidad mínima del mundo social: la interacción, el vínculo y la puesta en común. (Rizo, 2012, s.p.)

Esta investigadora proyecta su trabajo científico sobre todo en el campo de estudio de las interacciones sociales y sus fronteras desde la comunicación con otras ciencias como la psicología social y la sociología fenomenológica. El citado material2 particularmente se enfoca en la comunicación para el desarrollo como proceso de interacción, lo cual, según su visión, es la base de la vida social3. Este planteamiento constituye una manera muy interesante de atender al fenómeno, pues tradicionalmente los teóricos y estudiosos de la comunicación para el desarrollo la han abordado desde concepciones macrosociales y no siempre desde el nivel microsocial, es decir, no se han centrado específicamente en la interacción entre individuos como base para definir las relaciones sociales.

La educación destaca dentro de una concepción integral de la comunicación para el desarrollo. Piénsese solo en que los procesos educativos están en la base de toda sociedad; estos proporcionan a los individuos conocimientos y herramientas para distinguir sobre las cuestiones que les atañen y en la medida en que los sujetos sean capaces de producir y reproducir los saberes que su vida cotidiana y los espacios educativos institucionalizados les ayudan a construir, más probabilidades existen de que puedan acometer un proyecto emancipador. Con relación a lo anterior, Portal (2008) afirma que:

Pensar y asumir hoy la relación entre comunicación y educación nos plantea trascender la lógica unidireccional, instrumentalista, que ha prevalecido en ambos campos. Será necesario asumirla mejor como relación social conducente a la construcción no sólo de consensos sino también de disensos, como una relación que se articule, más que en la búsqueda de la homogeneidad paralizante, en la aceptación de la diversidad como premisa central que atraviese la articulación entre sociedad y conocimiento para conducir a la transformación social. (Portal, 2008, p. 27)

Las investigadoras Muriel y Rota ofrecen su visión sobre el propósito de la comunicación en apoyo al desarrollo. Ambas confieren un peso importante al papel de la comunicación institucional como mediadora en la comunicación pública que se da como parte de la gestión del desarrollo, argumentando que «el fin principal de una comunicación institucional de apoyo al desarrollo consiste en proveer los conductos apropiados para que todos los individuos y grupos tengan acceso y puedan participar en los procesos de información y de comunicación» (citado por Olivera & Rodríguez, 2008, p. 244).

Por otra parte, Gumucio (2011) considera que la comunicación para el cambio social es una fase superior de la comunicación para el desarrollo. Acerca de esto enuncia:

La comunicación para el cambio social aparece a fines del siglo4 como un paradigma reformulado, que rescata y profundiza el camino recorrido por la comunicación para el desarrollo y por la comunicación participativa, mientras incorpora algunas nociones innovadoras y progresistas de los modelos de modernización. Lo esencial es que cuestiona el concepto de un desarrollo que no cuente con la participación de los sectores directamente afectados, y promueve una comunicación que haga efectiva la participación comunitaria, particularmente de los sectores más pobres y aislados. (Gumucio, 2011, p. 28)

Carretero (2012), sobre la comunicación para el cambio social, plantea que «su perspectiva teórico-práctica es extensa, interdisciplinar y multiprogramática y su objeto último es contribuir a la emancipación de individuo y sociedad, buscando en la esencia misma del proceso comunicativo -dialógico, participativo y comunitario» (p. 243). Para este investigador, la comunicación para el cambio social implica necesariamente la filiación a un paradigma participativo, que permita a los sujetos sociales ser los artífices de su propia realidad y consecuente transformación. Esta apreciación es consistente también con lo que se denomina comunicación para el desarrollo y acerca de la cual no pocos autores sostienen opiniones divergentes. La comunicación para el desarrollo transitó por diferentes etapas, lo que permitió tempranamente percatarse de la necesidad de asumir un enfoque participativo en la gestión del desarrollo.

Obregón (2011) sintetiza lo que, a juicio de esta investigadora, constituye la esencia de la comunicación para el desarrollo y refiere:

La comunicación cobra importancia en tanto que genera espacios y escenarios (…). La comunicación contribuye a la reflexión sobre lo que las comunidades o sociedades creen que es el desarrollo, facilita entornos para que se determinen las metas y estrategias, permite analizar las realidades de los pueblos y establecer políticas a seguir, y se convierte en una herramienta clave para promover procesos de cambio a nivel político, social, comunitario e individual. (p. 1)

La comunicación para el desarrollo es, entonces, el proceso a través del cual los actores sociales participan en la transformación de su realidad personal y colectiva; es el medio para fomentar esa participación; es el vehículo para promover las metas del desarrollo comunitario, territorial, regional, nacional, en todos los ámbitos de la vida social.

Enfoques teóricos en la comunicación para el desarrollo

Retomando lo planteado por Bordenave acerca de la correspondencia entre comunicación y desarrollo, debe considerarse que no existe solo una perspectiva o enfoque de desarrollo y que este responde a determinadas condiciones presentes en cada contexto, que están en estrecho vínculo con la comunicación. Los dos grandes enfoques teóricos de la comunicación para el desarrollo, según el belga Jan Servaes (citado por Vázquez, 2004) han sido el difusionista y el participativo, estrechamente ligados a la perspectiva de desarrollo correspondiente.

Desde el enfoque de desarrollo dominante relacionado con la modernización y la industrialización, caracterizado por una visión modernista, puramente economicista, reducida a factores económicos y tecnológicos, la comunicación es vista como difusora de ideas y prácticas «del desarrollo» relacionadas con las innovaciones tecnológicas y su divulgación. Esta perspectiva no toma en cuenta la dimensión humana del desarrollo, únicamente en lo que atañe a este «como clave para el logro de todas las aspiraciones humanas» (Portal, 2014, s.p.). Aun así, continúa siendo este enfoque de desarrollo, que hace referencia a avances y estadíos superiores en cuanto a indicadores económicos y tecnológicos, el que se impone universalmente en un mundo globalizado.

La perspectiva de comunicación difusionista promueve la idea de la modernidad y apoya la transferencia de conocimientos para la aplicación de tecnologías y la industrialización.

La Teoría de la Dependencia constituye un punto de inflexión en los enfoques que sobre comunicación operaban en América Latina desde los años 50. A partir de su surgimiento se comienza a colocar la mirada en los contextos políticos, económicos, culturales y sociales. Esta teoría asume la crítica a la dependencia de los sistemas sociales latinoamericanos del sistema social de los Estados Unidos de América y cómo los países latinoamericanos extrapolaban los modos de producción y de vida de aquel contexto a contextos totalmente diferentes.

Los medios de comunicación, con un rol protagónico en los procesos políticos, económicos y también de desarrollo, mostraron entonces su capacidad para adaptarse a las nuevas exigencias que demandaba el Paradigma de la Dependencia. Surgen así formas alternativas de comunicación. Experiencias como las radio-escuelas de Colombia; las radios mineras de Bolivia y el extensionismo agrícola, la educación sanitaria y audiovisual (Beltrán, 2005), afloraron bajo el manto de la perspectiva modernizadora del desarrollo, ante la necesidad de tener una voz colectiva y representativa.

Con base en la Teoría de la Dependencia, se puede extraer una conclusión interesante si trasladamos el análisis a los contextos locales desde la perspectiva cubana. Si bien es claro que los resortes que originaron esta teoría no están presentes en Cuba, sí se pueden establecer asociaciones desde el punto de vista de la pretensión de adoptar esquemas de gestión del desarrollo de unos contextos a otros, dentro del propio territorio nacional. No es posible reproducir estrategias de desarrollo, pues existen diferencias culturales, supraestructurales5, ambientales y económico-productivas que impiden que un territorio enfrente un proceso de desarrollo con base en esquemas importados de otras localidades.

Por su parte, el enfoque de desarrollo alternativo, participativo, apoyado por Naciones Unidas desde los años 90, aboga por la equidad, la inclusión social, la atención a los procesos culturales, la salud, la educación, el bienestar, las relaciones balanceadas de producción-consumo, la sostenibilidad ambiental, el acceso a la información y las posibilidades de participación.

Dubois (2000)6 plantea:

En el marco del sistema de las Naciones Unidas se han celebrado, durante los años noventa, una serie de conferencias internacionales que han abarcado los temas centrales del desarrollo y han establecido nuevas prioridades ante el escenario de interdependencia que caracteriza nuestro mundo. Desde la conferencia de Río de Janeiro sobre medio ambiente y desarrollo en 1992, temas como los derechos humanos, la mujer, la población, los asentamientos urbanos y el desarrollo social han sido objeto de otras tantas citas internacionales. De alguna manera, han modificado la visión hegemónica del paradigma de Washington7 al resaltar precisamente dimensiones que éste dejó a un lado. La preocupación por la erradicación de la pobreza o, en un sentido más amplio, los objetivos del desarrollo social, y, la especial atención a las personas como destinatarios principales de los beneficios del desarrollo, pueden señalarse como las principales características y novedades que comparten las conclusiones de estas conferencias. (Dubois, 2000, p. 31)

Barranquero y Sáez (2010) enmarcan el nacimiento del paradigma participativo, en el cual se pone de manifiesto el carácter dialógico de la comunicación para el desarrollo, que en sus inicios se comportaba como un proceso unidireccional:

ya desde la década de los sesenta, autores como Luis Ramiro Beltrán, Juan Díaz Bordenave, Paulo Freire o Mario Kaplún ayudaron a sistematizar estas primeras experiencias al tiempo que emprendieron una feroz crítica al carácter vertical, economicista y etnocéntrico de los programas «extensionistas» que por entonces dominaban el continente. Esto va a marcar el surgimiento del paradigma «participativo», que sitúa a la comunidad en el punto de partida del proceso y que concibe la comunicación de forma participativa y horizontal a fin de estimular la «concientización» (Freire, 2002) del pueblo como paso previo a una mejora sustancial de la calidad de vida en todos los ámbitos, no sólo el económico. (Barranquero & Sáez, 2010, p. 7)

Lo alternativo de este enfoque de desarrollo estriba en su surgimiento como opción a la visión dominante. El concepto de desarrollo humano es esencial dentro de esta corriente.

Se trata del desarrollo enfocado a las personas y su bienestar; incluye todas las actividades, desde procesos de producción hasta cambios institucionales y diálogos sobre políticas; le preocupa tanto la generación del crecimiento económico como su distribución, tanto las necesidades básicas como el amplio espectro de las aspiraciones humanas. No comienza a partir de un modelo predeterminado, se inspira en las metas a largo plazo de una sociedad. Requiere, por tanto, de una voluntad política sin la cual será difícil avanzar y, por otro lado, constituye un llamado a la voluntad humana, porque precisa de la incorporación consciente de las personas a los procesos que genera. No será posible alcanzar las metas trazadas si éstas no son verdaderamente deseadas, buscadas, aproximadas. Aquí radica lo más «humano» del desarrollo humano. (Opazo, citado por Portal, 2014, s.p.)

Sobre el desarrollo humano, Dubois (2000) aporta desde la dimensión económica:

El enfoque del desarrollo humano descansa en el profundo convencimiento de que la persona es el destinatario central de la actividad económica y que, en consecuencia, sólo la certeza de que el bienestar de las personas concretas ha mejorado es la medida de que el desarrollo ha avanzado. (Dubois, 2000, p. 35)

Este término está muy relacionado con condiciones de justicia social, equidad, acceso, y participación de los individuos en una sociedad.

El enfoque participativo de la comunicación para el desarrollo - asumido en este ejercicio investigativo - pondera el diálogo, no coloca en el centro de su análisis a los medios de comunicación, sino que se concentra en otro modelo de comunicación, participativo, basado en lo cultural e identitario, en condiciones de acceso, en el bienestar de los seres humanos. Apunta Vázquez (2004), que este enfoque: «Desde el punto de vista de su objeto de interés, es posible afirmar que se centra en el proceso de comunicación, concebido como un intercambio de significados, así como en las relaciones, instituciones y contextos sociales, generados por la comunicación» (p. 126).

Sobre el modelo dialéctico de la comunicación

El modelo dialéctico de la comunicación, del teórico español Manuel Martín Serrano, sobre la interrelación entre el sistema de comunicación y el sistema social, sustenta el tema objeto del presente estudio.

Serrano (2004) suscribe:

La relación existente entre comunicación y sociedad, entre sistema de comunicación y sistema social, entre cambio social y cambio comunicativo, podría ser, sin duda, el fundamento de la disciplina científica de la comunicación, y tal relación se hace esencialmente palpable en la comunicación pública.

La comunicación pública es una faceta de la comunicación social, a través de la cual se contribuye al cambio o permanencia del sistema social, cambio o permanencia que en parte se aseguran gracias a los relatos o narraciones que provee la comunicación pública a la sociedad. (pp. 47-48)

A partir del análisis a Serrano, a los efectos del presente esbozo teórico, el sistema social puede ser entendido como el contexto socio-económico y político en el cual se implementa la gestión del desarrollo. Si el sistema social se basa en el crecimiento económico, tecnológico, si políticamente favorece a las clases más influyentes, si persigue la preservación del status quo de la clase dominante en detrimento de minorías o clases menos favorecidas; o si, por el contrario, el sistema social promueve el desarrollo inclusivo, equitativo, enfocado en el bienestar del ser humano a partir del despliegue de sus capacidades, si se atiende a las brechas sociales con el objetivo de reducirlas, en cualquier caso, el sistema de comunicación dependerá de las condiciones manifiestas en el sistema social. Esta relación de interdependencia no se da en una sola dirección, sino que ambos sistemas se influyen mutuamente. Según las exigencias del contexto [sistema social], el sistema de comunicación producirá sus contenidos. A su vez, la comunicación influye en la realidad social de ese contexto, ya sea transformándola o afianzándola.

En relación con la comunicación pública, Serrano (1986) la define como una «forma social de comunicación en la cual la información se produce y distribuye, por el recurso a un Sistema de Comunicación especializado en el manejo de la información que concierne a la comunidad como un conjunto» (p. 72). Se entiende entonces como comunicación pública a los procesos comunicativos que se establecen a través de los medios de comunicación masiva e institucional y a través de diferentes prácticas comunicativas, basados en contenidos que conciernen al conjunto de la sociedad, con el objetivo de influir en los sujetos y promover cambios o estabilidad en el contexto social.

A propósito de la interdependencia entre la comunicación pública y el sistema social, Serrano (2004) aporta:

Necesariamente debe existir una integración entre la organización social, la información y la acción social para que la comunicación pública pueda cumplir su función reproductiva del sistema. Cuando un sistema de comunicación deja de cumplir tal función reproductiva de la sociedad, o es sustituido por otro o es modificado, a fin de que el sistema social permanezca invariable. (p. 55)

El fin último de esa integración es mantener el sistema social imperante.

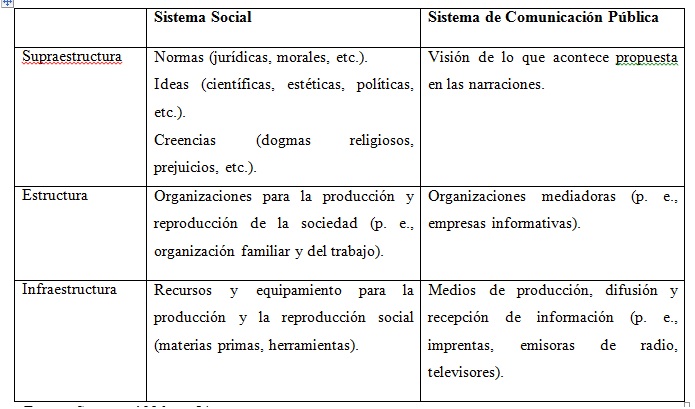

Serrano (1986) señala que en el análisis del sistema social y el sistema de comunicación existen, en ambos casos, elementos supraestructurales, estructurales e infraestructurales que son diferentes para cada sistema, tal como presenta la Tabla 1.

Tabla 1 Homologías entre Sistema Social (SS) y Sistema de Comunicación (SC)

Fuente: Serrano, 1986, p. 54.

Más adelante manifiesta que existen elementos fuera de ambos sistemas que tienen la capacidad de determinarlos. Es así que «si se quiere, el funcionamiento del Sistema Social está sobredeterminado por la transformación de las necesidades humanas (SN) y el de la Comunicación Pública por el cambio del ecosistema social (SR)» (Serrano, 1986, p. 54).

Los actores sociales asumen un papel protagónico en las transformaciones de la sociedad y en la gestión del desarrollo -, lo cual los convierte en una figura imprescindible en los análisis de los contextos sociales. El teórico español, sobre lo anterior afirma «como es obvio, los Actores Sociales (individuales o institucionales), a la vez Agentes y Comunicantes, son los responsables con sus prácticas de que un cambio ideal tenga además consecuencias materiales; y viceversa» (Serrano, 1986, p. 58).

La comunicación pública, como «forma social de comunicación» (Serrano citado por Herrera, 2008, p. 35), constituye un pilar importante en la gestión del desarrollo - como proceso de cambio -, pues incide en la transformación de la realidad social.

En sintonía con esto último, Obregón (2011) plantea:

Como parte de las ciencias sociales, la comunicación social se desarrolla en dos grandes campos: la comunicación pública y la comunicación interpersonal. La comunicación para el desarrollo se enmarca en la esfera de la comunicación pública al mirar la relación de la sociedad, la comunidad y los individuos con el desarrollo. (p. 2)

Gestión de comunicación

Los principales referentes para conceptualizar lo que es gestión de comunicación se encuentran en el campo de la comunicación organizacional. En este sentido, las autoras Hoyos y Ramírez (2012) enuncian que:

esta8 alcanza un mayor impacto cuando se asume como un proceso consciente, coordinado y planificado. Por ello se acepta que adoptar la orientación estratégica para gestionar lo comunicacional involucra un método que ayuda a organizar las acciones y a darles un norte, así como a inscribir este tipo de esfuerzos en las metas generales de la organización. (p. 135)

La investigadora Irene Trelles:

ha propuesto los principios básicos de la gestión de comunicación: claridad en cuanto al concepto de comunicación; establecimiento de políticas de comunicación; atención al enfoque sinérgico, a la integralidad y coherencia de la comunicación en organizaciones; vinculación entre la gestión de comunicación y la gestión empresarial; diseño de la estrategia y objetivos de comunicación a partir de la estrategia y objetivos generales de la entidad; conocimiento de los públicos (internos y externos); planificación de las actividades de comunicación; definición de los resultados esperados; y establecimiento de mecanismos de control y evaluación de las acciones y planes de comunicación. (Trelles citado por Hómez, 2014, p. 26)

Extrapolando la necesidad de gestionar la comunicación del ámbito organizacional a un espacio mayor como el social/local, es saludable colocar la mirada en las instancias gestoras de vínculos y articulaciones en los territorios. Los gobiernos locales generalmente tienen bajo su responsabilidad la gestión del desarrollo en sus respectivas demarcaciones - entendiendo a estas como los municipios, en el contexto cubano -. Sobre lo anterior, Campillo (2010) plantea que los gobiernos locales/municipales9 «constituyen el eje básico de referencia cuando nos aproximamos a la gestión local, ya que todo aquello que se relaciona con la dinámica municipal tiende a ser asociado sistemáticamente con el ente político-administrativo» (p. 46).

Como organizaciones, los gobiernos locales responden a las mismas lógicas de interacción con sus públicos que tienen otro tipo de organizaciones, no obstante, dado su ya referido papel conductor en la gestión del desarrollo, la gestión comunicativa de estos tiene un marco operativo más amplio y la necesidad perentoria de interactuar con otros actores sociales decisivos en las metas del desarrollo. Esos «otros» actores sociales van desde otras organizaciones presentes en el territorio hasta la población. Como parte de la gestión de comunicación de los gobiernos locales, debe considerarse la transparencia en la gestión administrativa como un factor sumamente importante.

El autor De la Casa (2010) suscribe lo siguiente, muy relacionado con lo último anterior:

En la actualidad y parafraseando el título en español del libro de Schmertz y Novak (1987) en las empresas10, el silencio no es rentable. Estos autores proponen lo que denominan la «confrontación creativa» o lo que es lo mismo, responder a las necesidades del entorno sin esconderse en el interior de la organización, es decir, proponen una comunicación que tenga en cuenta a todos los grupos de interés, especialmente los externos a la organización. Asimismo, y siguiendo con esta idea de rentabilidad, no sólo se puede afirmar que el silencio no es rentable, sino que como revela Bernstein, la comunicación forma parte de la responsabilidad de la organización (…). (p. 66)

Siguiendo la línea teórica de De la Casa, «la comunicación debe gestionarse de forma integral, las exigencias actuales obligan a perder las visiones fragmentadas. Debe ser un trabajo permanente y organizado, para convertirse en un punto neurálgico» (De la Casa, 2010, p. 67).

Desde el ámbito de lo local/territorial, gestionar la comunicación se complejiza - más aún - pues para ello deben considerarse elementos como: las prácticas habituales de comunicación desde los gobiernos locales hacia la localidad; el fortalecimiento de la institucionalidad de la comunicación en los gobiernos locales; las prioridades de desarrollo territorial; la multiplicidad de intereses que están presentes y confluyen en el espacio local; los recursos con que cuenta el ente gestor para desplegar el conjunto de acciones y procedimientos que implica la gestión de los procesos comunicativos; la disponibilidad de medios de comunicación locales con capacidad para la retroalimentación y además, la aplicación de un enfoque participativo en la gestión comunicativa.

A propósito de lo anterior, Ponjuán y Moreno (2016) plantean:

Para que la información y la comunicación se gestionen, tiene que haber como mínimo, una estructura formal que se encargue de estas funciones y un conjunto de directrices o políticas que guíen y amparen las actividades y procesos. Igualmente, el sistema de gestión debe vincular los objetivos de comunicación organizacional con fines orientados al desarrollo, a tono con las particularidades de cada área o dirección, pero con coherencia. (p. 167)

La comunicación, desde cada organización presente en una sociedad - local -, tiene influencia en los procesos de desarrollo territorial, pues apoya la gestión de las empresas e instituciones y propicia la articulación de estas con el resto de los actores locales si se gestiona eficientemente. Muriel y Rota consideran «de vital importancia para el desarrollo (…) que la planificación de la comunicación institucional se incluya como una actividad principal dentro del conjunto de acciones tendientes al desarrollo» (citado por Olivera & Rodríguez, 2008, p. 246). Las investigadoras destacan el hecho de que la comunicación institucional tributa a la gestión del desarrollo en tanto es capaz de potenciar y promover, mediante procesos comunicativos intencionados, las líneas estratégicas que le atañen a cada organización, las cuales deben armonizar con los objetivos de desarrollo.

Según Campillo (2010), «la comunicación pública en el contexto municipal se erige como una poderosa herramienta en manos de los equipos de gobierno que permite explicar, justificar y, en consecuencia, legitimar las decisiones políticas (…)» (p. 47). Este argumento muestra a la comunicación pública como sostén de la gestión de comunicación de los gobiernos territoriales. Por supuesto, no únicamente estas importantes acciones en el marco de la gestión gubernamental municipal dan cuenta de la necesidad de la comunicación pública, sino que en el proceso de legitimar está implícita la posibilidad que esta ofrece para tender un puente entre el gobierno y el resto de los actores locales, incluyendo a la población, como reflejo de la legitimidad de la gestión político-administrativa.

Teniendo en cuenta los análisis y elementos aportados por los anteriores autores, se puede definir la gestión de comunicación como un proceso conformado por subprocesos como la investigación o diagnóstico, la planificación, la ejecución, el control y la evaluación de procesos comunicativos para el logro de determinados objetivos. Gestionar la comunicación supone establecer las pautas para concebir, organizar, controlar y evaluar estos procesos en y desde organizaciones y grupos sociales. Implica la conducción del proceso por un ente gestor y la presencia de un enfoque estratégico. Toda gestión de comunicación debe estar regulada, ser integral y coherente con los propósitos de la organización que la desarrolle.

A partir de lo que se entiende por gestión de comunicación, se analizarán tres conceptos importantes que la componen y que, a juicio de la investigadora, sustentan la definición dada.

Gestión

El concepto gestión de comunicación nos remite a un breve análisis sobre el término gestión. Chiavenato y Villamizar (2002) y De Gregorio (2003) coinciden en que la gestión está basada en el manejo de recursos e implementación de políticas para alcanzar determinados fines de manera eficiente y eficaz.

Al decir de Restrepo-González (2016)11 la gestión «se asume como dirección y gobierno de actividades para hacer que las cosas funcionen, con capacidad para generar procesos de transformación de la realidad» (p. 180). Esta concepción de gestión se ajusta al tema estudiado en esta investigación, en el cual la gestión [particularmente la comunicativa], dada su capacidad de organización y control, puede influir en el logro de los objetivos de desarrollo.

Para Bozzi (2014)12, la evaluación en la gestión - muchas veces pasada por alto - tiene un papel fundamental, ya que permite pulsar la ejecución de las acciones proyectadas en la planificación y corregir posibles incongruencias que atenten contra los resultados esperados:

Evaluar la gestión implica medir sistemáticamente, sobre una base continua en el tiempo, los resultados obtenidos por las principales unidades o departamentos de una institución, y comparar dichos resultados con lo deseado o planificado, a fin de elevar su eficiencia y productividad. (Bozzi, 2014, p. 31)

Para conceptualizar el término gestión se deben considerar las etapas de planificación - preferentemente con la realización de una actualización o diagnóstico previos sobre el estado del proceso-, ejecución, control y evaluación del proceso a gestionar, a nivel individual, grupal, institucional, territorial. Es la combinación de estas etapas y su adecuada implementación lo que asegurará en cualquier caso la eficiencia y eficacia de los procesos, a las cuales se les confiere protagonismo como finalidad del concepto de gestión en la literatura científica analizada.

Comunicación

Definir la comunicación, resulta sumamente complejo en tanto término polisémico.

Al decir de Mattelart (1995):

Cada época histórica y cada tipo de sociedad tienen la configuración comunicacional que se merecen. Esta configuración, con sus distintos niveles, ya sean de carácter económico, social, técnico o instrumental, y sus distintas escalas, local, nacional, regional a internacional, produce un concepto hegemónico de comunicación. (pp. 11-12)

Su planteamiento se sintetiza en que cada contexto histórico-social ha producido sus propias formas de comunicación, surgiendo en el tiempo como resultado de la adaptación al medio.

Luna (1991, citado por Fuentes-Navarro, 1992) aporta una definición de comunicación que resulta consistente con el tema estudiado en el presente ejercicio teórico, en tanto refiere que la comunicación actúa sobre - y a partir de - las significaciones y los valores de los sujetos que se insertan en una determinada realidad social:

La comunicación es una modalidad de la interacción social que consiste en la intervención intencional sobre los sistemas cognitivos y axiológicos de los actores sociales mediante la disposición de información codificada o, para decirlo con otra terminología, mediante la producción de mensajes que, en el marco de cierta comunidad cultural, aporta a la significación de la realidad. En este sentido, es una práctica social que toma como referencia a otras, e incluso a ella misma. (Luna, 1991, citado por Fuentes-Navarro, 1992, s.p.)

Por tanto, la comunicación es un proceso de intercambio y puesta en común de significados para construir códigos comunes. En el ámbito local resulta de suma importancia dicho proceso, ya que influye directamente en la dinámica de toda la sociedad a ese nivel, por su condición de transversalidad.

Interacciones comunicativas

Acerca del análisis del concepto de interacciones, autores como Arón y Milicic (2002) plantean que «la posibilidad que tienen los seres humanos de intercambiar mensajes es la base de las relaciones interpersonales y de la vida social» (p. 5). Esta idea alude necesariamente a las interacciones que se producen en el contexto social; el intercambio de mensajes referido pudiera traducirse en la puesta en común de ideas, percepciones, sentimientos, los cuales son esencialmente comunicación. Sobre el concepto de vida social:

Las acciones de los individuos en sociedad no son aleatorias, pero tampoco predeterminadas: la propia cultura produce los códigos que regulan las creencias y las prácticas que hacen posible la vida en sociedad. En el interjuego entre las experiencias vividas, las creencias y las acciones se produce el sentido, y si este proceso se establece en forma eficaz y sólida en la vida cotidiana (o sea, si se instituye), genera las certezas y las certidumbres que a su vez fortalecen y legitiman a las instituciones, en el proceso de reconocimiento que hacen los sujetos. (Vizer & Martín-Barbero, 2003, pp. 38-39)

Lo anterior refuerza el citado planteamiento de Arón y Milicic, adoptándolo como referencia a las interacciones, interacciones que califican como comunicativas.

Para Burin y Heras (2001), a propósito del tema abordado relacionado con el desarrollo territorial:

existen variables micro-sociales que también signan el desarrollo local, y que en general no son tenidas en cuenta -ni en sí mismas, ni en su interacción con procesos macro. Específicamente en relación a los procesos micro-sociales, nos referimos a los aspectos de la comunicación y de las interacciones entre los participantes que pueden definir el éxito o el fracaso de experiencias de desarrollo local. (Burin & Heras, 2001, p. 54)

En este planteamiento se les confiere gran importancia a las interacciones entre los actores o participantes en procesos de desarrollo, específicamente a nivel local, pues en ausencia de estas se corren múltiples riesgos como la no comprensión del valor y aporte de estos procesos para el territorio de que se trate, la desarticulación de los actores implicados y la inoperancia de los proyectos y programas concebidos a los efectos.

Las interacciones comunicativas son las acciones que tienen lugar entre dos o más individuos, grupos y organizaciones para el intercambio de ideas, percepciones y emociones. Se dan a través de contactos reales o virtuales, en espacios concretos atravesados por múltiples mediaciones. Las interacciones comunicativas pueden ser verbales, gestuales o digitales. Generalmente existe un interés promovido, al menos, por una de las partes protagonistas de cada interacción.

Desarrollo territorial

Para conformar una definición propia de lo que es el desarrollo territorial, se partirá de aspectos relacionados con esta categoría aportados por autores que, desde diferentes áreas de las ciencias sociales, lo han abordado.

Conceptualizar lo que es desarrollo territorial requiere distinguirlo entre una variedad de términos, pero con ciertos puntos de contacto. Entre esta variedad figuran los de: desarrollo local, desarrollo regional y desarrollo endógeno.

Se puede afirmar que todos se emplean relacionándolos con una porción de un área geográfica mayor que los incluye, aunque no por mera casualidad se les confieren rasgos diferenciadores.

Para distinguir la definición de desarrollo territorial, el economista Boisier (1999)13 plantea:

Así es que la expresión «desarrollo territorial» se refiere a la escala geográfica de un proceso y no a su sustancia. Es una escala continua en la que es posible reconocer los siguientes «cortes»: mundo, continente, país, región, estado o provincia o departamento, comunas, y en ciertos casos, «veredas», «corregimientos» u otras categorías menores. (p. 8)

Lo local y lo territorial14 tienen fronteras muy delgadas. Ambos aluden a un espacio compartido por grupos humanos, los cuales tienen elementos comunes de identidad y cultura que los constituyen como una comunidad territorial.

Aun considerando la definición de Boisier de desarrollo territorial, su noción «geográfica» del proceso dará a este ejercicio teórico la dimensión de área, de territorialidad, porque se trata aquí de analizar cómo la gestión de comunicación puede llevar la gestión del desarrollo municipal/territorial a las instituciones y grupos sociales que forman parte de la población local y promover su participación en diferentes niveles15.

Gumucio (2010), como parte de sus valoraciones sobre el desarrollo, confiere especial lugar a la cultura y al conocimiento y retroalimentación sobre las problemáticas locales, argumentando que existe desatención hacia estos elementos presentes en toda sociedad local y advirtiendo las incongruencias entre el discurso y la acción de las autoridades en estos espacios:

no hay desarrollo económico, social o político que no tenga como centro al hombre. Estamos diciendo una verdad de Perogrullo, como muchas otras en este texto16, pero es como las verdades en el desierto, pues no se actúa en consecuencia. Entre el lenguaje discursivo y la acción hay un abismo meticulosamente trazado por la burocracia, la indiferencia hacia la cultura y la ignorancia de los problemas y la percepción que de ellos tienen las comunidades. (Gumucio, 2010, p. 8)

Estas condiciones solo son posibles a través del establecimiento de políticas y mecanismos para su consecución y de la creación de redes que propicien la articulación de los diferentes actores sociales intervinientes en la gestión del desarrollo.

A partir de las visiones anteriores, puede decirse que el desarrollo territorial es el conjunto de los procesos económicos, políticos y sociales encaminados a alcanzar un nivel superior en cada uno de estos, que se conciben, planifican y acometen en un territorio, determinando lo territorial como el marco de referencia de comunidades y grupos de individuos con una cultura, identidad y espacio físico compartidos. Las organizaciones existentes en este ámbito conforman el capital social que sustenta la gestión del desarrollo, con la participación de los pobladores, los cuales tienen un papel activo en la toma de decisiones como principales beneficiarios. El desarrollo territorial implica una visión integradora de los referidos procesos que lo constituyen, teniendo todos como objetivo el avance a estadíos superiores de bienestar, calidad de vida y sostenibilidad ambiental en el ámbito del territorio.

Conceptos asociados al de desarrollo territorial dado, son merecedores de revisión para una mejor comprensión del término.

Desarrollo

Analizar el término desarrollo no es tarea sencilla. Sobre el tema, Vidal y Guillén (2007) asoman algunas condiciones necesarias para facilitar su comprensión y abordaje:

El desarrollo nunca ha sido un resultado espontáneo del mercado, sino que implica la acción de algunos actores sociales, la toma de decisiones políticas, la constitución de instituciones económicas y sociales específicas, el proceso que permita avanzar una identidad cultural propia, la energía social que haga posible despertar y dinamizar la creatividad. (p. 18)

Esta visión del desarrollo aportada por los autores en el referido artículo muestra este concepto con un enfoque holístico -ya adoptado por organismos internacionales, superando la concepción economicista -, entendiéndolo como la integración de procesos a nivel económico, político y social. En este sentido, resaltan la necesidad de un rol activo por parte de los actores presentes en cada contexto social y su acción conjunta, de manera que estos incidan efectivamente en los cambios o avances graduales que requiera cada caso particular. No obstante, definir qué es desarrollo se hace sumamente complejo, si tenemos en cuenta el debate científico existente en torno al término.

A propósito, Espina, en su texto Re-emergencia crítica del concepto de desarrollo (2005), plantea:

A mi juicio, aún no ha cuajado esa nueva concepción, integradora y sintética, del desarrollo, que percibimos como posibilidad; pero resulta alentador que el perfil propositivo de las ciencias sociales, en este terreno, se haya activado y convivan hoy diferentes perspectivas que se ubican dentro de una visión alternativa.

Me refiero a teorizaciones y experiencias de transformación alentadas desde las perspectivas del desarrollo local, el ecodesarrollo, el desarrollo humano, la sustentabilidad, el autodesarrollo del pueblo, entre otras. (Espina, 2005, s.p.)

Espina en este artículo, independientemente del reconocimiento del concepto de desarrollo como uno complejo en su abordaje, identifica una diversidad de planos de análisis de este que pueden contribuir en el futuro inmediato de las ciencias sociales a una conceptualización con mayor acierto.

Rizo (2012) establece que «en la mayoría de los casos, eso sí, el desarrollo aparece vinculado con el progreso, la satisfacción de necesidades, el uso racional y sostenible de recursos, el respeto a los derechos humanos y la mejora de la calidad de vida».

Territorio

El término territorio ha sido conceptualizado desde distintas disciplinas como la Geografía, la Sociología, la Economía, las Ciencias Políticas y la Antropología (Flores, 2007). De ahí que su contenido puede presentarse más inclinado hacia aspectos de división político-administrativa o más hacia cuestiones vinculadas a las relaciones sociales, al sentido de pertenencia e identidad de los grupos humanos, a cuestiones culturales.

Según el investigador en temas de desarrollo sostenible, Flores (2007):

En el concepto de territorio se incorpora la apropiación del espacio por la acción social de diferentes actores, y se agrega el «juego de poder» entre los actores que actúan en un espacio. Como resultado del «juego de poder» se define una identidad relacionada con los límites geográficos o con un espacio determinado. El territorio surge, por lo tanto, como resultado de una acción social que, de forma concreta y abstracta, se apropia de un espacio (tanto física como simbólicamente). (p. 36)

En este planteamiento el autor define el concepto más allá de límites geográficos -aunque no desconociéndolos-, destacando la acción social como elemento imprescindible a considerar para una definición de territorio y a todo el entramado de relaciones que se desarrollan en un determinado espacio físico y para las cuales surge como una necesidad construir su identidad y espacio de pertenencia.

Giménez (2014) refiere una definición de territorio en la cual el espacio físico es el área que antecede a la existencia del territorio, o sea, el espacio que será ocupado por aquel. A su juicio, el concepto de apropiación es condición necesaria para el surgimiento de un territorio. Sobre esto último, el investigador dice lo siguiente:

el espacio sería una porción cualquiera de la superficie terrestre considerada antecedentemente a toda representación y a toda práctica. El proceso de apropiación sería entonces consubstancial al territorio. Este proceso, marcado por conflictos, permite explicar de qué manera el territorio es producido, regulado y protegido en interés de los grupos de poder. Es decir, la territorialidad resulta indisociable de las relaciones de poder (...). (Giménez, 2014, p. 6)

Giménez, en el propio texto, también asoma el tema de las relaciones de poder. El territorio está condicionado por estas relaciones específica-mente, dada su dependencia de un espacio físico mayor, de la toma de decisiones político-administrativas para su gestión, de las propias distribuciones de cuotas de poder al interior de este. Por tanto, el territorio se rige por las relaciones de poder que están contenidas en él.

Actores locales

Para hablar de actores locales, es preciso definir inicialmente qué son los actores sociales.

Según Pírez (1995) 16:

Los actores sociales, por su parte, son las unidades reales de acción en la sociedad: tomadores y ejecutores de decisiones que inciden en la realidad local. Son parte de la base social, son definidos por ella, pero actúan como individuos o colectivos que, además, están sometidos a otras condiciones (culturales, étnico-culturales, políticas y territoriales). De acuerdo a lo anterior, llamamos «actores locales» a los sujetos (individuales o colectivos) cuyo comportamiento se determina en función de una lógica local y/o su comportamiento determina los procesos locales. (p. 3)

A partir de lo anterior, se puede considerar que los actores sociales -que devienen locales- tienen un rol esencial en la determinación de los procesos que ocurren a nivel local influyendo, desde sus respectivos encargos o misiones, en los procesos de desarrollo territorial.

Según Obregón (2011, citado por González, 2016):

las personas, grupos o instituciones, constituyen actores sociales. Estos están instituidos por todas las personas y entidades fuera o dentro del territorio, los cuales pueden ser: organizaciones sociales de base, sindicatos, movimientos, partidos políticos, iglesias, gremios, instituciones de gobierno, agencias de cooperación internacional, organismos multilaterales, entre otras. (Obregón, 2011, citado por González, 2016, p. 11)

Con base en el planteamiento que antecede, entendemos que los actores sociales son los sujetos y organizaciones que tienen la posibilidad real de acción en el seno de las sociedades. Estos planifican y acometen las acciones que determinan la vida social.

En lo que respecta al término «actores locales», Arocena (2002) establece que:

el actor local es aquel cuyo sistema de acción coincide con el sistema de acción local, y cuya actividad contribuye a la gestión del autodesarrollo mediante el despliegue y aprovechamiento de sus recursos, conocimientos y potencialidades, asumiendo un rol de transformador de su propia realidad. (Arocena, 2002, citado por González, 2016, p. 11)

Los actores locales son, entonces, los protagonistas dentro de un determinado territorio, localidad o comunidad en su más amplio sentido. Ellos despliegan y son responsables -con diferentes niveles de participación- de las acciones que ocurren en la vida social.

Capital social

Capital social es un término imprescindible en el abordaje de los temas relacionados con la gestión del desarrollo. Ya sea desde un enfoque más económico o que defienda en su mayoría lo social y lo humano, valorar y articular el capital [social] con que cuenta una determinada sociedad, en medio de estos procesos [de desarrollo], contribuye sin dudas a una mayor cosecha de resultados con el aporte de instituciones de diverso tipo y las redes que estas pueden crear.

Es una necesidad considerar el término capital social, para evitar divorcios nocivos entre instituciones y gobiernos y moverlos a la acción conjunta a favor del desarrollo que se quiera alcanzar.

A propósito, Ostrom y Ahn (2003) establecen:

El concepto de capital social pone el acento sobre varios factores que no son nuevos, pero que generalmente fueron pasados por alto durante el auge de la economía neoclásica y las teorías de la elección racional: confianza y normas de reciprocidad, redes y formas de participación civil y reglas o instituciones tanto formales como informales. La contribución de la perspectiva del capital social consiste en que incorpora estos factores aparentemente diversos al marco de la acción colectiva. La perspectiva del capital social ayuda a abordar la cuestión de cómo acelerar el desarrollo económico y la gobernabilidad democrática. Al mismo tiempo, esta perspectiva le pide a los teóricos de la acción colectiva que salgan del mundo del razonamiento puro y aborden cuestiones empíricas de políticas públicas, cuestiones de importancia práctica. También sugiere a los generadores de políticas que amplíen sus perspectivas. (p. 156)

En los procesos de desarrollo se debe fomentar y monitorear la articulación de las instituciones ya existentes y el establecimiento de redes institucionales y sociales a partir de estas, pues considerando la reflexión realizada por este autor, no debe tratarse solamente de atender otros espacios no explorados anteriormente para identificar este tipo de capital, sino optimizar e intentar extraer el máximo rendimiento al capital social con que ya se cuenta, que, ocasionalmente, no participa del rol y del espacio que le corresponden.

Cultura

La cultura tiene una connotación especial en las sociedades, distinguiéndolas. Particularmente en las sociedades locales, la cultura valida su importancia, considerando que cada individuo, en el espacio local, se apropia de un grupo de significados, representaciones sociales, hábitos y prácticas que llegan a él a través de otros individuos con los que interactúa y establece relaciones espacio-temporales. Este grupo de elementos simbólicos pasan a formar parte de su cotidianidad.

Según Giménez (2005), «la cultura es la organización social del sentido, interiorizado de modo relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones compartidas, y objetivado en “formas simbólicas”, todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados (…)» (p. 5).

Es importante en este sentido, resaltar el carácter social de la cultura, pues va conformando la identidad del sujeto a través de su relación con otros en el proceso de construcción de su universo simbólico.

Sotelo (2015) plantea que «no existe cultura sin hombre, ni hombre sin cultura; aún más, la sociedad no se explica si no es por la cultura que le es inherente». El planteamiento anterior aporta la idea de que los comportamientos humanos son un producto de la cultura que poseen los sujetos, es decir, que sus prácticas, significados, representaciones, son la consecuencia de la apropiación de los procesos culturales por los que han atravesado.

Thompson, en la introducción de su texto El concepto de cultura (1990), define la relevancia del término argumentando lo siguiente:

La vida social no es sólo una cuestión de objetos e incidentes que se presentan como hechos en el mundo natural: también es una cuestión de acciones y expresiones significativas, de enunciados, símbolos, textos y artefactos de diversos tipos, y de sujetos que se expresan por medio de éstos y buscan comprenderse a sí mismos y a los demás mediante la interpretación de las expresiones que producen y reciben. (Thompson, 1990, s.p.)

Esta afirmación alude a la cultura como condición esencial para la interpretación y comprensión de la vida social, idea compartida por la autora del presente estudio, pues prescindiendo de aquella [la cultura], las diversas situaciones y procesos que tienen lugar en los contextos sociales no podrían ser analizados en toda su amplitud y con todos los matices que en efecto tienen. Esto limitaría la observación de los fenómenos y, por consiguiente, propuestas de solución adecuadas y efectivas.

Identidad social

Un concepto estrechamente relacionado con el de cultura - y sumamente importante en el estudio de temas que tengan en cuenta la perspectiva territorial - es el de identidad. La conformación de la identidad está especialmente influida por la cultura, ya que en ese proceso de apropiación que hacen los sujetos y las comunidades, toma forma el sentido del «yo», de la existencia propia con respecto a los otros [y como parte de los otros] y de los rasgos que la caracterizan.

Sobre el concepto de identidad, Rizo (2006) y Marcús (2011) coinciden en el carácter dinámico de la identidad, o sea, en que esta puede ser construida y reconstruida a través de las múltiples interacciones que tienen lugar en la cotidianidad de los individuos.

Rizo (2006), plantea que «en definitiva, la identidad es el valor en torno al que los seres humanos organizamos nuestra relación con el entorno y con los demás sujetos, con quienes interactuamos» (p. 5). Analizando al individuo en sus relaciones sociales, como parte de los grupos e instituciones en los que este se desarrolla a lo largo de su vida, la identidad puede diferenciarse como identidad personal e identidad social.

A efectos del presente estudio es pertinente centrarse en el concepto de identidad social.

Ortiz y Toranzo (2005), en su análisis sobre la definición del concepto de identidad social, muestran el aporte de Tajfel, psicólogo social quien por primera vez lo definió como «esa parte del autoconcepto del individuo que se deriva del conocimiento de pertenencia a grupos sociales, junto con el valor significativo otorgado a esa pertenencia» (p. 60). A partir de esta, Ortiz y Toranzo aportan la definición propia (2005): «la identidad social estaría constituida por aquellos aspectos de la autoimagen de un individuo que proceden de las categorías sociales a las que pertenece» (p. 60). Asumimos esta última idea del concepto de identidad social, pues se basa fundamentalmente en la conformación y asunción, por parte del individuo, de los aspectos con los cuales él y su grupo de pertenencia -entiéndase: familia, escuela, lugar de trabajo, círculo de amigos - se identifican.

Participación

La participación es factor indispensable en los procesos de desarrollo territorial. Si los habitantes de los territorios, las localidades, las comunidades, no se involucran en los procesos que les conciernen en algún sentido, difícilmente se adviertan resultados favorables en estos procesos que redunden en beneficio de los residentes del lugar, lastrando con ello el enfoque social y humano del desarrollo e incluso proyectos de corte económico y político.

Sobre la participación, Bordenave (2016)17 plantea:

Aprendí que la participación puede ser vista de dos maneras muy diferentes: sea como método para alcanzar objetivos más eficientemente, o bien como una necesidad humana universal, es decir, como un derecho de todos. El primer concepto, de carácter instrumental, es frecuentemente utilizado por los ejecutivos para hacer que la gente trabaje voluntariamente en sus proyectos. Esto suele llevar a una «ilusión de participación» y a la manipulación de los participantes. El segundo concepto sirve de fundamento para una participación genuina (…). (p. 19)

Para este autor, la percepción de que la participación es una necesidad de los individuos, pone de relieve la importancia de esta en los procesos de desarrollo. Ser parte de un determinado proyecto descansa en la decisión individual acerca de cuestiones que puedan ser de interés para los sujetos implicados, y expresa el compromiso de estos con la transformación de su realidad.

Al decir de investigadores del Centro de Estudios Sociopolíticos y de Opinión del PCC (CESPO) y del Centro de Investigaciones Jurídicas del Ministerio de Justicia (MINJUS) en una investigación conjunta:

La participación debe ser entendida como un proceso activo destinado a transformar la realidad, brindándole mayor protagonismo a los sujetos que lo desarrollan, al tomar parte en la toma de decisiones; que tiene en su base necesidades individuales y colectivas, implicando un conjunto de procesos de naturaleza política, social y psicológica, en tanto son los hombres quienes la llevan a cabo a través de los espacios sociales disponibles, y que puede alcanzar diferentes niveles y formas de expresión, en función de las condiciones en que se concreta y de los sujetos que intervienen, entre otros factores. (Romero, Espinosa y de Armas, s/f., p. 3)

Según este equipo de investigación, el proceso de participación persigue la transformación de la realidad con protagonismo de los sujetos que intervienen en él, quienes pueden hacerlo a través de diferentes formas. Nos identificamos con esta concepción por resultarnos bastante acabada, puesto que analiza la participación del sujeto en varios ámbitos de la vida social y en varias dimensiones de las que él es parte. Considera, además, los diferentes niveles de participación, los cuales son indicativos del grado de responsabilidad que el sujeto tiene sobre la realidad a transformar. No por último menos importante, -quizás sea de los rasgos más acertados del concepto dado- se advierte el reconocimiento del proceso de participación como uno activo y la comprensión de esa afirmación es esencial para una participación real, efectiva y consciente.

Espasandín (2015), «participar significa sentirse y ser protagonista y responsable, de los acontecimientos presentes y futuros». Los sujetos que participan de un determinado proceso deben ser parte de él conscientemente; la participación está asociada al compromiso promovido por el interés personal que también puede ser social. Cuando existe un interés social en la participación, cobran relevancia para los individuos cuestiones trascendentes relacionadas con la justicia social, con los derechos y deberes al ser parte de grupos e instituciones sociales, con la comprensión de que se es parte de una colectividad y que la acción conjunta de los actores sociales es base para el logro de proyectos, programas y procesos.

El filósofo uruguayo José Luis Rebellato aporta tres niveles de la participación planteando que «una concepción integral de la participación debe contener al menos tres de los sentidos que connota el término: formar parte, tener parte y tomar parte» (Rebellato citado por López, 2003, p. 160). Los niveles determinados por Rebellato resultan interesantes en tanto se identifican fácilmente grados de involucramiento que, sin necesidad de realizar un gran ejercicio de abstracción, se ilustran casi perfectamente.

En este sentido, tomar parte se erige como el nivel de mayor acción y que puede, en efecto, cambiar el curso de los acontecimientos [transformar la realidad] e influir en la toma de decisiones.

Linares et al. (1996, citado por González, 2016) refiere los niveles en que se involucran los actores sociales en los procesos de toma de decisiones, como referente en el contexto cubano al tema de la participación; en este sentido se identifican los siguientes:

Movilizativo y de consumo: Proyectos de acción ya elaborados en sus aspectos esenciales, a los cuales sólo resta ejecutar o consumir.

Consulta, discusión y/o conciliación: Proyectos de acción elaborados en sus aspectos esenciales sobre los cuales se pide el parecer, opinión y contribución. Se concilia y se llegan a acuerdos o incluso a decidir algunas alternativas de elementos no vitales.

Delegación y control: Transferencia de poder para aplicar un proyecto ya elaborado en sus líneas esenciales. Pueden hacerse variaciones de acuerdo con las condiciones particulares del escenario en cuestión siempre que no se traicionen sus postulados fundamentales.

Responsabilidad compartida y co-determinación: Intervención en la toma de decisiones que incluye todo un proceso que va desde la identificación de las necesidades y los problemas, la articulación de los objetivos, la formación y negociación de propuestas para la solución, ejecución y evaluación de las acciones y el reparto de los beneficios. Este nivel de participación parte de la acción conjunta de personas y organizaciones de la comunidad creada por sus pobladores, con sus instituciones de gobierno, centros de investigación, enseñanza y producción. (Linares et. al., 1996, citado por González, 2016, p. 12)

Esta clasificación resulta muy ilustrativa del contexto cubano, pues describe los niveles de participación con más amplitud, permitiendo, incluso, evaluar la calidad de la participación, lo cual es un elemento importante para validar la legitimidad de un proyecto.

Elementos clave en el vínculo gestión de comunicación - desarrollo territorial

Tomando en consideración todo lo expuesto en este estudio, se puede definir la categoría analítica gestión de comunicación para el desarrollo territorial como el diagnóstico, planificación, ejecución, control y evaluación, con un enfoque estratégico, de los procesos comunicativos, con base en las interacciones que se producen entre instituciones, grupos y población de un territorio en la gestión de su desarrollo. Se sustenta en la articulación de los actores locales que conforman el capital social y la participación consciente de estos actores en la toma de decisiones que los involucran, desde un enfoque cultural, de género, generacional y de desarrollo sostenible.

Dada la importancia que ha cobrado en el último quinquenio la proyección de los municipios cubanos en el desarrollo territorial/local, la autora considera que atender especialmente la categoría objeto de estudio pudiera afianzar en los decisores a esta escala la comprensión de que la comunicación forma parte de una gestión integral de los procesos de desarrollo. Además, su efectiva implementación pudiera contribuir a acelerar el logro de los objetivos si otros actores con menor nivel de jerarquía, pero con espacio para la participación en el ámbito del municipio, se ven también involucrados en estas aspiraciones.

El análisis por separado de conceptos que están presentes en la categoría observada, nos provee de una visión más certera del papel que tienen la comunicación y su gestión dentro de un entorno en desarrollo. Si consideramos que los procesos comunicativos que se dan a través de interacciones que tienen lugar entre actores locales, pueden ser gestionados teniendo en cuenta las metas de desarrollo a pequeña escala [desarrollo territorial] lo cual propicia referentes más cercanos de pertenencia a un lugar común con características compartidas por sus habitantes [identidad social y cultura], el consenso y la participación serían un resultado a esperar en la dinámica del espacio local, elementos imprescindibles para el avance y crecimiento de un territorio.

Valoramos que, sin los conceptos analizados en los epígrafes anteriores, es tarea difícil asumir y poner en práctica una gestión eficaz de la comunicación en función del desarrollo territorial.

CONCLUSIONES

La gestión de comunicación para el desarrollo territorial es una categoría esencial a atender como parte de la gestión gubernamental de los municipios. Esta debe estar en correspondencia con los objetivos de desarrollo a escala territorial.

Conceptos como: gestión; comunicación; interacciones comunicativas; actores locales; desarrollo; territorio; capital social; cultura; identidad social y participación constituyen las claves para comprender a fondo la categoría analítica abordada.

En el marco de un proceso de desarrollo territorial, gestionar la comunicación es vital para comprender el valor y aporte de este tipo de proceso para el territorio de que se trate; para propiciar y potenciar la articulación de los actores implicados y para viabilizar proyectos y programas concebidos a los efectos.

Los términos comunicación para el desarrollo y comunicación para el cambio social son denominaciones que implican la conducción de procesos comunicativos en apoyo a la gestión del desarrollo y a transformaciones sociales necesarias teniendo en cuenta las particularidades de cada contexto.

El modelo dialéctico de comunicación, de Manuel Martín Serrano, contribuye a explicar la interrelación entre el sistema social y el sistema comunicativo, importante en el desarrollo conceptual de la categoría de análisis de la presente reflexión.