INTRODUCCIÓN

La historia de la humanidad ha enseñado que la alimentación es una condición per se de la vida de los seres humanos, que ha signado su evolución y progreso. El hombre puede vivir en cualquier lugar y, de hecho, ha subsistido en condiciones muy disímiles e inhóspitas; pero nunca ha podido dejar de alimentarse. Por ello, la alimentación se convierte en la primera prioridad y condición sempiterna del ser humano, independientemente del sistema social.

Desde los puntos de vista teórico, metodológico y de la praxis sociohistórica puede afirmarse que en el período de transición del capitalismo al socialismo, y posiblemente en la fase socialista, en tanto primera del modo comunista de producción, existen objetivamente relaciones agrarias de tipo capitalista que se encuentran subordinadas como un subsistema particular al sistema de relaciones de producción socialista predominante; por tanto, relaciones modificadas de renta del suelo que deben ser estudiadas y explicadas por medio de la teoría marxista.

En esa dirección puede afirmarse que la teoría marxista de la renta mantiene plena vigencia en las nuevas condiciones sociales, de lo que se deriva la necesidad de estudiar las relaciones rentísticas, eslabón central del sistema agrario que se está desarrollando en Cuba en los marcos de la economía heterogénea de transición socialista. Los estudios sobre la renta del suelo en el socialismo, y particularmente en Cuba, han sido prácticamente inexistentes, solo se encuentran referencias al respecto en los manuales de economía política, que niegan la renta con la sustitución de la propiedad privada terrateniente y el establecimiento de la propiedad social socialista sobre los medios de producción.

La presente investigación estudia las dos formas de renta del suelo conocidas: la renta absoluta y la renta diferencial. Se estratifican los diferentes productores en campesinos pobres, campesinos medios y micro, pequeños y medianos empresarios agrícolas; estos tres últimos por su naturaleza socioeconómica califican como la «burguesía agraria no campesina», como la definiera Carlos Rafael Rodríguez (1983) en su libro Cuba en el tránsito al socialismo. 1959-1961. Para tal clasificación se tomaron los ingresos netos de la finca como un indicador sintético.

Asimismo, se analiza el mercado de trabajo agrícola, y el fenómeno del empleo y la asalarización, así como las distintas formas en que se manifiesta dicho mercado y cómo repercute en las condiciones de trabajo y de vida de la población rural. Para ello se tomó como escenario la provincia de Villa Clara, cuando la producción y disponibilidad, el acceso y consumo de alimentos, es decir, la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) se ha convertido en el centro y la prioridad más importante del país (Díaz-Canel, Núñez & Torres, 2020; Partido Comunista de Cuba [PCC], 2016).

MÉTODOS

La metodología de la investigación se basó en el materialismo dialéctico como proceder filosófico, sobre la base de la abstracción científica. Se partió de la comprensión de que el contenido del método de investigación resulta inseparable del contenido del objeto de estudio (García, 2018) y que «el método consiste en un cierto modo de manejar las categorías» (Godelier, 1968, p. 127). El orden en que se exponen las categorías que expresan la esencia del objeto como totalidad no se corresponde con el «lugar que las relaciones económicas ocupen históricamente en la sucesión de las diferentes formas de sociedad […] Se trata de su conexión orgánica en el interior de la sociedad […]» (Marx, 1970, p. 267); es decir, según el orden en que se encuentran interrelacionadas unas con otras en el objeto investigado (García, 2018, p. 141). De aquí que esta investigación asumió como contenido del materialismo dialéctico el contenido del objeto que se investiga: las relaciones de renta del suelo en Cuba -absoluta y diferencial( en sus múltiples relaciones de interdependencia, tendencias y contradicciones.

Asimismo, se utilizaron métodos teóricos como la inducción-deducción y el sistémico-estructural. Se asumió un muestreo intencional, que tuvo en cuenta sujetos vinculados al Programa de innovación agropecuaria local (PIAL), IV Fase, Villa Clara, que coordina la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas y otros productores no vinculados a este, pero que caracterizaron el universo. Ello posibilitó que estuvieran representados todos los tipos de tenentes de tierras: propietario, usufructuario, arrendatario, subarrendatario y administrador de finca. Los instrumentos aplicados fueron la entrevista anónima, y otros métodos y técnicas tales como la observación científica y el análisis de documentos, acompañado del trabajo de campo y la observación directa, base para la propuesta conceptual desarrollada.

DESARROLLO

¿Se dan las relaciones de renta del suelo en la transición al socialismo en Cuba?

Las relaciones de renta del suelo son el eslabón fundamental de las relaciones agrarias y tienen que ver con la producción y apropiación del excedente económico extraordinario que se genera por el trabajo productivo de los obreros agrícolas.

Carlos Marx (1973c) formuló su teoría sobre la renta y para las condiciones del capitalismo, a partir del supuesto de que el régimen capitalista dominaba en la agricultura, con la presencia del terrateniente propietario de la tierra, el capitalista agrario que la explotaba y gestionaba, y el trabajador asalariado. También supuso la independencia relativa del capital en propiedad del capital en funciones.

La propiedad territorial para Marx (1973c) «constituye una forma histórica específica de esta propiedad: la forma en que, mediante la acción del capital y del modo capitalista de producción se ha transformado la propiedad feudal de la tierra, la agricultura explotada por pequeños campesinos» (p. 626). Más adelante señala que «la propiedad territorial presupone el monopolio de ciertas personas que les da el derecho a disponer sobre determinas porciones del planeta […] con exclusión de todos los demás» (p. 627).

Así, la propiedad territorial privada capitalista constituye una forma histórica que niega la propiedad feudal en la que la tierra es explotada por pequeños campesinos en su condición de productor directo. En segundo lugar, la propiedad territorial para Marx (1973c) «responde a una necesidad histórica, por consiguiente, a las relaciones de producción y de cambio que de él se derivan» (p. 634); es decir, que provienen del modo de producción histórico-concreto y de la propiedad territorial en el sentido: «el poder jurídico que permite a esas personas usar y abusar de ciertas porciones del planeta no resuelve nada» (Marx, 1973c, p. 628). Por ello, a cada sistema económico social concreto le corresponde un sistema y forma(s) de propiedad territorial específicos. Y, por último, la propiedad territorial, al llegar a un punto de su desarrollo, se convierte en superflua y nociva del mismo sistema al que responde (Marx, 1973c).

Si bien las relaciones de propiedad territorial capitalista representan la negación de las relaciones de propiedad del pequeño productor campesino, al llegar a cierto desarrollo y/o en determinadas condiciones históricas, es negada dialécticamente por otra forma de propiedad territorial: la propiedad territorial social socialista y la propiedad cooperativa. Por ello la propiedad territorial social socialista resulta la negación de la negación de la propiedad territorial capitalista, dialécticamente hablando.

Este razonamiento ha llevado a la economía política marxista a negar en las condiciones del «socialismo real» la existencia de la renta absoluta, cuando desaparece la propiedad privada capitalista sobre la tierra. Esto es cierto si se parte del supuesto de una sociedad socialista o un comunismo puros, donde en extensión y profundidad el productor es propietario y la sociedad, como dijera Marx, se sustente en «una propiedad individual que recoge los progresos de la era capitalista: una propiedad individual basada en la cooperación y en la posesión colectiva de la tierra y de los medios de producción producidos por el propio trabajo» (Marx, 1973a, p. 700) y no de una sociedad «que acaba de salir precisamente de la sociedad capitalista y que, por tanto, presenta todavía en todos sus aspectos, en el económico, en el moral y en el intelectual, el sello de la vieja sociedad de cuya entraña procede» (Marx, 1980, pp. 14-15).

Si se parte de que «los socialismos» que se construyeron no alcanzaron nunca esta última fase de desarrollo y de que Cuba se encuentra en el período de transición al socialismo, donde la base económica es heterogénea, formada por diversos tipos de economía; y el movimiento económico y el carácter definitorio del sistema está determinado por el tipo de economía socialista, pero en coexistencia con otros, cabe preguntarse si se dan las relaciones de renta en la transición al socialismo y cuáles tipos de renta.

La renta absoluta, su captación y distribución. Asalarización y mercado de fuerza de trabajo agropecuaria en Cuba

En sus estudios sobre la renta del suelo en las condiciones del capitalismo, Marx estudia a profundidad dos tipos: la renta absoluta (RA) y la renta diferencial; esta última bajo las formas de renta diferencial I (RD I) y renta diferencial II (RD II).

La causa de la existencia de la renta absoluta de la tierra la asocia a la existencia del monopolio de la propiedad privada terrateniente y su fuente es la explotación del trabajo agrícola, una parte de la plusvalía creada por el trabajo asalariado, la cual está ligada a una composición orgánica menor del capital (COC)1 agrícola que el de la industria y no participa en el proceso de nivelación de la cuota de ganancia a nivel de sociedad.

Si se parte del hecho de que

la tierra peor de todas no devenga renta alguna o solo devenga renta la tierra cuyo producto arroje un precio individual de producción inferior al precio de producción regulador del mercado, diferencia de la que nace la súper ganancia, que se traduce en renta. (Marx, 1973c, p. 757)

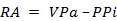

Entonces el arriendo de la tierra por los propietarios capitalistas no tendría lugar al no obtener nada a cambio. Los arrendatarios tampoco tomarían tierras en arriendo; por tanto, la sociedad tendría que prescindir de la explotación de una parte de estas: las peores. Marx encuentra la solución al problema en la modificación que sufre la ley del valor o ley de los precios para los productos agropecuarios, porque hay una diferencia entre la COC (Marx, 1973 c) en la agricultura (COCa) con respecto a la industria: la composición orgánica media de la industria (COCi) es mayor que en la agricultura  . De ello surge la diferencia entre el valor del producto agrícola (VPa) y el precio de producción de la industria (PPi), de la cual emerge la renta absoluta (RA) o lo que es lo mismo:

. De ello surge la diferencia entre el valor del producto agrícola (VPa) y el precio de producción de la industria (PPi), de la cual emerge la renta absoluta (RA) o lo que es lo mismo:  .

.

Marx define la renta del suelo como la suma de dinero que el arrendatario capitalista paga al propietario de la tierra explotada por él en determinados plazos, a cambio del derecho que aquel le otorga de invertir su capital en este campo especial de producción; así la renta del suelo resulta la forma en que se realiza económicamente o se valoriza la propiedad territorial (Marx, 1973 c).

Las leyes agrarias en Cuba -la de 1959 y la de 1963( eliminan la propiedad terrateniente; con ello desaparecen las bases de la renta absoluta en la transición al socialismo y comienzan a formarse las relaciones agrarias del tipo socialista (Figueroa, 1995, p. 295). Hay que anotar que lo que se lee en la literatura marxista respecto a la renta absoluta, es su negación teórica y práctica, al relacionarla con el sistema capitalista y la desaparición de la propiedad terrateniente sobre el suelo en las condiciones del socialismo.

En Cuba, con la formación del tipo de economía socialista bajo la forma estatal y cooperativa, aparecen formas de pago sobre la tierra que remedan el concepto de renta absoluta tales como: 1) las cooperativas de sus utilidades pagan a los antiguos propietarios por la tierra y otros bienes y medios aportados y, 2) en el proceso de arrendamiento de tierras a los campesinos por el Estado para formar o ampliar planes estatales de desarrollo agrícola en los años sesenta y setenta se les pagó una suma de dinero «en calidad de renta vitalicia» en correspondencia a la dimensión y al valor de los medios arrendados (Figueroa, 1995).

La renta del suelo es la forma de realización de la propiedad territorial y su gestión en el proceso de explotación del suelo. El monopolio de la explotación-gestión se independiza relativamente del monopolio de la posesión de la tierra y, como dijera Marx (1973c), se pueden «romper hasta tal punto los vínculos entre la tierra y su propietario, que este puede pasar la vida en Constantinopla y tener en Escocia la tierra de la que perciba una renta» (p. 630). De esta manera, la gestión de la explotación agropecuaria convierte al sujeto que la realiza en dueño efectivo, real, al apropiarse de una parte del excedente agrícola generado; y posibilita la acumulación de medios de trabajo (excepto tierra(, de riqueza generada por la tierra y el trabajo asalariado independientemente de quién sea su propietario legal.

La fuente de la renta absoluta resulta una parte de la plusvalía creada por los obreros asalariados en la agricultura. En los estudios de Marx sobre la renta, en las «consideraciones preliminares» plantea el problema del trabajo sobrante. La existencia del trabajo agrícola sobrante y del producto sobrante tiene como base que las condiciones naturales sean lo suficientemente favorable, de manera que brinde en primer lugar el producto necesario, lo cual aparece cuando las fuerzas productivas materiales de la sociedad alcanzan un determinado nivel de desarrollo (Marx, 1973 c). Estas constituyen las premisas necesarias para la obtención del producto agrícola sobrante, y las condiciones suficientes serían las formas sociales de apropiación; el monopolio de la propiedad y de la gestión de la explotación agropecuaria. Además, supone la asalarización y la explotación del trabajo.

En la crisis económica de los años noventa, en Cuba emerge la asalarización privada en el campo entre los medianos y grandes productores agropecuarios. En aquel momento representaba «un fenómeno marginal en el medio rural» (Figueroa, 2009, p. 444). Se trataba entonces de algo no significativo. Con la estimulación del trabajo por cuenta propia en la década de los años noventa (figura del trabajador contratado( y la aprobación de los Decretos-Leyes 259 y 300 2 para la entrega de tierras ociosas en usufructo, cobraron gran fuerza la asalarización de trabajadores agrícolas, y el mercado formal e informal de fuerza de trabajo. Ello ya se venía produciendo, pero de forma marginal y, sobre todo, con carácter estacional, en períodos de plantación y cosecha de algunos cultivos. También esto respondió al éxodo de fuerza de trabajo de la agricultura en la etapa de la década de los años setenta y ochenta del siglo pasado. Con la implementación de dichos decretos, la asalarización se convirtió en un fenómeno generalizado y, aunque no se ha eliminado la estacionalidad ni la escasez de fuerza de trabajo, el trabajador agropecuario contratado es una figura imprescindible y reconocida formalmente.

Esto ha venido creando, además, condiciones de acumulación de capital por medio de la explotación de la fuerza de trabajo y que no sean muy restringidas las posibilidades de acumulación de capital en el sector. Estas tendencias se ven fortalecidas a partir de 2020, con la adopción de “Medidas para eliminar restricciones que frenan el desarrollo de las fuerzas productivas” en el sector agropecuario, contenidas en la “Estrategia Económico-Social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19”, que apuntan al fortalecimiento de estas tendencias (Tabloide especial, 2020).

Estudios realizados en la provincia de Villa Clara por PIAL (2019),3 dan cuenta del fenómeno de la asalarización creciente y la plusvalía generada por el trabajo en la agricultura, la cual se convierte en la fuente de la renta absoluta independientemente de que esta sea captada o no por el Estado, y el productor ostente o no jurídicamente la propiedad privada territorial. El estudio de una muestra intencional4 de 22 tenentes de tierras (propietario, usufructuario, arrendatario, subarrendatario y administrador de fincas( en cinco municipios tuvo como objetivo develar las relaciones rentísticas que se están desarrollando en el país.

El merado de fuerza de trabajo agropecuario resulta objetivo y necesario en las condiciones de la economía heterogénea de construcción del socialismo en Cuba. Como dijera Lenin (1949), «la economía de estos campesinos es ahora más mercantil que natural […]; estos campesinos no pueden existir sin que haya millones de peones y jornaleros» (p. 125).

En Cuba existe una gran diversidad de formas de trabajadores agrícolas contratados (denominados trabajadores por cuenta propia (TCP)(, lo que hace que coexistan tres segmentos distintos del mercado de trabajo: a) los trabajadores permanentes formalmente contratados, b) los trabajadores permanentes informalmente contratados y c) los trabajadores temporales contratados informalmente. Por ello para hacer el cálculo del producto adicional que genera el trabajo vivo en la muestra estudiada, se establecieron los siguientes supuestos:

Los trabajadores contratados permanentes pueden estar formalmente o informalmente contratados y trabajan 24 días al mes por espacio de 11 meses. En la producción de leche (en vaquerías( se trabaja los 365 días del año.

Los trabajadores temporales son contratados informalmente, el contrato es verbal y no disfrutan de los beneficios que brindan las leyes laborales. Ellos laboran la mitad del año en cultivos temporales de ciclo corto, en correspondencia con la estacionalidad de la producción; es decir, su empleo resulta estacional.

Para el cálculo del producto excedente se supone que el salario pagado al trabajador es igual al valor de su fuerza de trabajo y que el grado de explotación es del 100 %, por lo que el excedente que genera el trabajo asalariado (el rendimiento del trabajo(, del cual se apropia el tenente de finca, es igual al monto del salario pagado al obrero agrícola.

La renta absoluta se estima como la suma de dinero que pagan el propietario, el arrendatario, los usufructuarios o el subarrendatario de tierra al propietario de esta -el Estado(, o el subarrendatario a los otros tenentes por cultivar la tierra durante un período de tiempo, bajo contrato escrito (legal) o verbal, informal.

En la distribución primaria de la renta absoluta, una parte de la plusvalía se transfiere del productor al propietario: en este caso, al Estado; o de los subarrendatarios al resto de los tenentes de tierra. La otra parte de la plusvalía la retiene el productor en forma de ganancia, la cual se utiliza por este para el consumo personal y familiar, y para la inversión.

Las vías de realización de la renta absoluta en el caso cubano pueden ser dos: la formal, sobre la base de un contrato legal suscrito entre el propietario de la tierra -el Estado( y los tenentes de tierra; y la vía informal, la cual se establece verbalmente entre dichos tenentes y las personas naturales. Este último tipo de relación de renta absoluta se está dando de forma casual o fortuita, bajo diversidad de riesgos y en una magnitud que es prácticamente inmedible, estimada como insignificante en relación con el resto de las relaciones rentísticas pero que no debe descuidarse.

Las relaciones formales de renta absoluta se sustentan en el Sistema Tributario cubano. La ley No. 113 (2012) de 23 de julio de 2012, en los Artículos 169 al 174, regula el impuesto sobre la propiedad o posesión de tierras agrícolas y faculta al Ministerio de la Agricultura (MINAG) para emitir los procedimientos necesarios para la implementación de los impuestos sobre la propiedad o posesión de tierras agrícolas, y por la ociosidad de las tierras agrícolas y forestales. En la metodología para la aplicación del impuesto se establecen las personas naturales o jurídicas propietarias o poseedoras de tierras agrícolas sujetas al pago de este impuesto (MINAG, 2018).

Como se aprecia, las relaciones de renta absoluta legalmente establecidas desde 2012 y puestas en prácticas de forma experimental en tres provincias del país (Artemisa, Mayabeque y Cienfuegos, en 2019( y en Villa Clara (a partir de 2021(, aparecen entre los dos primeros eslabones de la cadena: Estado-propietarios, arrendatarios y usufructuarios (marcadas en el círculo verde de la Figura 1.

Nota al pie: P (Producción), D (Distribución), I (Intercambio) y C (Consumo).

Nota al pie: P (Producción), D (Distribución), I (Intercambio) y C (Consumo).Figura 1 Relaciones de renta, clases y grupos sociales en Cuba.

Las relaciones de renta absoluta se están dando en las condiciones de la construcción del socialismo cubano, donde domina en la propiedad social socialista (bajo las formas de propiedad estatal y cooperativa( y en su relación con las formas de propiedad privada agropecuaria y/o la gestión de la explotación, existentes en la agricultura. Estas relaciones de renta se dan claramente entre el Estado, como propietario de la tierra, y los sujetos que la explotan (ya sean propietarios, usufructuarios y arrendatarios(; y entre los subarrendatarios, y los propietarios, usufructuarios y arrendatarios.

En el caso de los propietarios, arrendatarios y usufructuarios de tierras, la metodología de implementación establece los montos del impuesto sobre la posesión o el uso, de acuerdo con la extensión, el tamaño y la calidad de la tierra: «El importe anual de ambos se calcula multiplicando el área de extensión de la tierra por el tipo impositivo de cada categoría de tierra,5 según lo establecido en la legislación tributaria vigente» (MINAG, 2018, p. 17). Esta parte de la renta absoluta no se pudo calcular, al no conocerse la categoría de tierra de cada uno de los productores entrevistados.

También se están dando relaciones de renta absoluta de forma ilegal, entre los sujetos del segundo y tercer eslabón de la cadena anteriormente representada (círculo rojo de la figura); es decir, entre los propietarios, usufructuarios y arrendatarios y los nuevos subarrendatarios que han emergido en la agricultura. No se pudo captar la información del valor pagado por el subarrendatario por una hectárea de tierra arrendada a los propietarios, arrendatarios y usufructuarios de tierras del Estado, pues esta resulta ilegal y varía entre el pago en especies y en dinero. Sin embargo, hay evidencias empíricas que demuestran la existencia real de esta figura y de la renta que paga, donde el precio de un cordel6 de tierra para el cultivo de un producto agrícola como el ajo, la cebolla, el tomate, etcétera, oscila en el entorno de los mil pesos (1 000,00 pesos): el tenente legal de la tierra recibe por una hectárea de tierra veinticuatro mil pesos (24 000,00 pesos) en la campaña.

Se da otra forma de pago de renta absoluta entre el subarrendatario y el tenente de tierra, no relacionado con la cantidad de superficie cultivada, sino con el valor de la producción realizada. Esta forma se denomina «a la tercera» o «a la mitad», lo que significa que el subarrendatario paga al tenente 1/3 de dicho valor y retiene para sí 2/3.

También ha aparecido la figura del «administrador» de finca de un tenente de tierra absentista o no. El «administrador» puede encontrarse bajo la figura legal de «trabajador contratado» o no, y desempeña funciones de administración que pueden estar encubiertas bajo el ropaje del jefe de brigada de trabajadores agrícolas contratados, cuidado de la finca, entre otras.

En el estudio realizado, bajo el supuesto número cuatro (4), la plusvalía total generada por el trabajo asalariado de los 190 obreros agropecuarios de la muestra fue de 3 639 806,24 pesos en 2019; y el promedio para cada figura entrevistada (22 productores), de 165 445,74 pesos en el año (PIAL, 2019).

Son los seis (6) usufructuarios, con 59 trabajadores asalariados los que generaron el producto excedente total más alto, ascendente a 1 395 800,00 pesos para un promedio por tenente de 232 633,33 pesos, seguido por las fincas de los cinco (5) administradores, que contrataron a 67 trabajadores, los cuales generaron una plusvalía total de 1 352 466,24 pesos y 270 493,25 pesos promedio en cada una de ellas. Es lógico que, a más cantidad de fuerza de trabajo puesta en acción, mayor es la renta generada por esta, lo que mantiene el salario medio pagado a los trabajadores en el rango de los 82,00 a 100,00 pesos diarios por los administradores y usufructuarios respectivamente (PIAL, 2019).

La renta o plusvalor que arroja el trabajo asalariado resulta proporcional al número de ocupados. Ellos solos contrataron a 126 trabajadores (el 63,3 % de los trabajadores de la muestra( y el monto de salario pagado fue el más elevado. Ello coincide también con los tipos de producciones -leche, cerdo y ganado mayor(, que se muestran como los más intensivos en fuerza de trabajo y mejor remunerados. Le siguen los ocho propietarios con una renta total generada por los 48 trabajadores contratados de 814 680,00 pesos, para un promedio de plusvalor de 101 835,00 pesos para cada uno; luego los dos subarrendatarios con una renta total de 147 400,00 y un promedio de renta de 73 700,00 pesos promedio por finca. En el último puesto se encuentran el arrendatario, que suma una renta total de 76 860,00 pesos y una renta promedio por finca de 76 860,00 pesos, al contratar a 4 trabajadores (PIAL, 2019).

Independientemente que esté o no implementada, a través del sistema impositivo, la captación de la renta absoluta por parte del Estado a los propietarios, arrendatarios y usufructuarios de tierra, es un hecho que el trabajo vivo en condiciones normales de producción y un grado medio de productividad del trabajo y destreza, genera una masa de plusvalía por su origen y naturaleza, derivada de la explotación y gestión privada del suelo. El papel y las políticas del Estado deben dirigirse a transformar lo que por su origen y naturaleza es privado capitalista en socialista, a través de su captación para el presupuesto del Estado socialista y su redistribución a favor del desarrollo del propio sector agropecuario (Cardoso, Torres & Menoya, 2016), fundamentalmente a aquellos productores que se encuentran en el segmento de menor desarrollo o condiciones peores de producción, y reducir la brecha de desigualdades económicas y sociales existentes entre los productores agropecuarios.

Del análisis anterior se deriva la cuestión del «precio de la tierra» en la transición al socialismo; aun cuando en esta fase de desarrollo la tierra deja de ser una mercancía y sale de la órbita del mercado. Debe tenerse en cuenta que lo que se compra y se vende no es la tierra en sí misma, sino el derecho a apropiarse de la renta del suelo que se deriva de su explotación y gestión (Marx, 1973c).

La renta diferencial del suelo en la transición al socialismo. El mercado de tierra

La renta diferencial del suelo no tiene que ver directamente con la propiedad privada u otra forma de propiedad sobre la tierra. Según Marx (1973 c), «la renta diferencial no es sino la metamorfosis formal de la súper ganancia en renta» (p. 746). Si la renta diferencial tiene que ver con el excedente diferencial surgido del trabajo más productivo en determinados tipos de tierras, con base en el monopolio de explotación y la gestión de una porción de esta, entonces ella debe su existencia a la permanencia o no de dicho monopolio en todos los tipos de economía en la transición al socialismo.

Como se sabe, la premisa necesaria de la existencia de dicho monopolio está sustentada en el dominio exclusivo del recurso natural «tierra» por una persona, un grupo o la sociedad. En tal sentido, como ejemplo, Marx (1973 c) dice que «la ganancia extraordinaria obtenida por el empleo del salto de agua no nace del capital, sino de la utilización por este de una fuerza natural monopolizable y monopolizada» (p. 656); y «la fuente de la ganancia extraordinaria, sino simplemente de la base natural de ella, por ser la base natural de una productividad excepcionalmente alta del trabajo» (p. 657). De aquí se desprende que la aplicación del trabajo humano en igual magnitud e intensidad produce una cantidad de excedente económico diferente, de acuerdo con las condiciones favorables de productividad creadas por la naturaleza.

Por otro lado, las explotaciones agrícolas de diferentes calidades se encuentran situadas a distintas distancias con respecto a los mercados de consumidores, lo cual implica gastos disímiles de transportación. Tampoco los avances de la ciencia y la técnica, como las técnicas de cultivo tapado, los organopónicos, los abonos orgánicos, etcétera, suprimen las diferencias de calidad de los suelos. La fertilidad natural de los distintos tipos de suelos siempre resultará la base natural de una productividad excepcionalmente alta del trabajo.

La fertilidad de las tierras puede ser: a) fertilidad natural, dado el tipo de suelo por sus componentes nutritivos, orgánicos; y b) fertilidad económica: tecnología aplicada, fertilizantes, pesticidas, sistemas productivos, tecnologías de producción, etcétera. La fertilidad económica tiene que ver con la productividad diferencial obtenida sobre la base de nuevas inversiones sucesivas de capital en igual superficie de tierra (ha). Lo anterior se refiere a la condición necesaria de la existencia de la renta diferencial, pero… ¿cuál es la condición suficiente de la existencia de esta?

Según Marx (1965), «la renta diferencial se haya vinculada a la regulación de los precios en el mercado y desaparecerá, por tanto, con los precios» (p. 384). La renta diferencial tiene su realización allí donde funciona la ley del valor o ley de los precios y el mercado, sea un mercado de libre formación de precios o un mercado bajo regulación planificada de los precios (García & Figueroa, 2007). La ley de los precios, la producción mercantil y las relaciones monetario-mercantiles representan, por tanto, la premisa suficiente de la existencia de la renta diferencial del suelo.

Entonces todos los productores estatales, cooperativos (García, García & Figueras, 2018) y privados generan renta diferencial del suelo en correspondencia con la fertilidad natural y económica de la finca, pues «la ley del valor es un atributo común a todos los tipos y las formas de economía agraria existentes» (Figueroa, 2009, p. 445). La ley del valor actúa de forma modificada a través del llamado «falso valor social» (Marx, 1973 c, p. 671), lo que explica que la producción y la compra-venta de productos agrícolas se realice, a diferencia de la industria, por el trabajo social medio invertido, en las condiciones peores que refleja la «eficiencia social diferencial» de la producción, de lo que resulta la renta diferencial del suelo (Marx, 1973 c).

La ley de los precios y, congruentemente, la formación del precio de los productos agrícolas hacen realidad la renta diferencial. Esta se forma a partir de la diferencia entre el tiempo de trabajo socialmente necesario (TTSN) que arrojan las tierras peores y los gastos individuales de trabajo (GIT) de las tierras de calidad media y mejor; es decir, que brota de la diferencia entre el gasto de trabajo social medio invertido en las condiciones peores y el gasto de trabajo individual invertido en las condiciones medias y mejores. Si el precio de los productos agrícolas se determinara como en la industria, por las condiciones medias de producción, no se cultivarían las tierras de peor calidad, pues estas no arrojarían ganancia alguna y ningún productor las explotaría o las tomaría en arriendo.

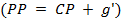

La renta diferencial constituye una forma especial de ingreso neto (IN), pues difiere de aquel que tiene lugar en la industria. Aquí el ingreso diferencial es mucho más perdurable y estable en el tiempo. Así entonces, el precio de los bienes agrícolas no resulta regulado por el precio de producción (PP) en general que rige en la sociedad; es decir, por el costo de producción (CP) más la cuota media de ganancia (ġʹ),  , como en la industria y otros sectores no agropecuarios, sino como se dijo, el precio lo determina el «falso valor social».

, como en la industria y otros sectores no agropecuarios, sino como se dijo, el precio lo determina el «falso valor social».

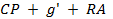

El valor y el precio de dichos productos resulta de la sumatoria del precio de producción (PP): CP+ ġʹ más la renta absoluta (RA), o lo que es lo mismo, el valor (precio) es igual a  , lo que se traduce en un encarecimiento artificial del «costo social» de la producción y de los productos agrícolas. Ello implica que la composición orgánica del capital invertido en la agricultura (COCa) resulte menor que la composición orgánica del capital en la industria COCi (COCa < COCi) lo que equivale a un menor desarrollo de la primera con respecto a la segunda (García & Figueroa, 2007). Si la composición media del capital agrícola fuese la misma o más alta que la del capital social medio, desaparecería la renta absoluta: «la renta que se distingue tanto de la renta diferencial como de la renta basada en un verdadero precio de monopolio» (Marx, 1973b, p. 773). Ninguna sociedad puede prescindir del cultivo de una parte de sus tierras por peores que sean, pues ello no alcanzaría para satisfacer las necesidades de alimento.

, lo que se traduce en un encarecimiento artificial del «costo social» de la producción y de los productos agrícolas. Ello implica que la composición orgánica del capital invertido en la agricultura (COCa) resulte menor que la composición orgánica del capital en la industria COCi (COCa < COCi) lo que equivale a un menor desarrollo de la primera con respecto a la segunda (García & Figueroa, 2007). Si la composición media del capital agrícola fuese la misma o más alta que la del capital social medio, desaparecería la renta absoluta: «la renta que se distingue tanto de la renta diferencial como de la renta basada en un verdadero precio de monopolio» (Marx, 1973b, p. 773). Ninguna sociedad puede prescindir del cultivo de una parte de sus tierras por peores que sean, pues ello no alcanzaría para satisfacer las necesidades de alimento.

Tampoco aquí se da una nivelación de la ganancia y la formación de una cuota media general de ganancia a nivel social: la agricultura no participa en dicho proceso. «No es la ganancia agrícola la que determina la ganancia industrial, sino a la inversa» (Marx, 1973c, p. 665).

La propiedad privada de la tierra no explica la existencia de la renta diferencial del suelo. La renta diferencial del suelo puede existir sin la propiedad privada, pues, según Marx (1973 c), «esta ganancia extraordinaria existiría, aunque no existiese la propiedad privada sobre el suelo» (p. 658). La renta diferencial es un fenómeno vinculado sobre todo a la producción y no a la distribución del producto agrícola. Funciona allí donde funciona la ley del valor; lo cual no significa que aun cuando esta deje de ser el mecanismo de reconocimiento de los gastos de trabajo socialmente necesarios, la sociedad pueda prescindir de la medición de los gastos de trabajo. Ella está condicionada por el monopolio de la tierra como objeto de explotación y gestión, la fertilidad natural, la fertilidad económica y la distancia en que se encuentren las tierras de los mercados de bienes agrícolas para el consumo.

Captación y distribución de la renta diferencial. Mercado de tierra y su precio como categoría irracional

La distribución de la renta diferencial I y II tiene que ver con el derecho del que está en posesión, explotación o gestión de un terreno de fertilidad diferente (Preobrajensky, 1968).

Dada la carencia de información disponible, en el presente estudio se hizo abstracción de lo siguiente:

de las diferentes fertilidades de las tierras y, por tanto, de sus tipologías determinadas por el catastro de tierras del país (MINAG, 2018),

de las inversiones económicas que se realizan en las diferentes fincas, por lo que se consideró como inversión el 70 % de los gastos deducibles de los ingresos de la finca, y

del tamaño de la explotación agropecuaria. Se analizó la renta diferencial en su conjunto, que aparece como resultado de la fertilidad natural o de la «eficiencia diferencial» que se genera por los diferentes tenentes de tierra, al considerar una inversión fija por cada uno de ellos.

Si para el análisis de la renta absoluta se tomó como fuente legítima una parte del plusvalor resultante del rendimiento del trabajo humano, aislándolo de los ingresos que provienen de la fertilidad y de la ubicación geográfica de las fincas, es decir, de los ingresos diferenciales, aquí se estableció como supuesto que la renta diferencial resulta la diferencia entre los ingresos totales de la finca y los rendimientos del trabajo vivo: la plusvalía. Dicho de otro modo, se partió del concepto de que la renta diferencial en su conjunto está determinada por la fertilidad natural y económica que rinde un determinado pedazo de tierra. En un segundo momento se tomaron en cuenta los impuestos pagados por el productor (impuesto sobre los ingresos personales e impuesto sobre las ventas( para, sobre la base imponible y al aplicar la escala progresiva establecida, determinar el total de tributos que paga el tenente de tierra a la Oficina Nacional Tributaria (ONAT). Este total de tributos pagados por él no es otra cosa que la renta diferencial.

Los estudios de los ingresos de la finca y la renta diferencial en Villa Clara mostraron que la cuantía de renta diferencial total calculada en la muestra ascendió a 9 918 095,26 pesos, mientras que la rentra promedio ( ) por productor fue de 450 822,51 pesos (PIAL, 2019).

) por productor fue de 450 822,51 pesos (PIAL, 2019).

Por tipos de tenentes, los seis (6) usufructuarios entrevistados obtuvieron el mayor monto de renta total (4 452 687,00 pesos, el 45 % del total de la renta diferencial(. El promedio de renta diferencial por productor fue de 742 114,50 pesos. El segundo puesto lo ocuparon los ocho (8) propietarios, que obtuvieron una renta total de 4 062 057,35 pesos (el 41 % de la renta diferencial total de la muestra( y un promedio de 507 757,17 pesos de renta por productor. Luego, le siguieron las fincas administradas (5), con un total de 1 041 533,76 pesos de renta (el 10,5 % de toda la renta( y un promedio 208 306,75 pesos de renta por cada uno. Por último, estuvieron los subarrendatarios (2) con una renta total ascendente a 248 677,15 pesos (el 2,5 % de la renta diferencial total de la muestra( y un promedio 161 188,58 pesos de renta por cada uno (PIAL, 2019).

De acuerdo con la especialización productiva, los mayores niveles de renta diferencial los obtuvieron los cinco (5) porcinocultores, los cuales acumularon una renta diferencial total de 8 771 135,76 pesos, que osciló entre 500 000,00 mil y 3,7 millones de pesos para un promedio de 1 754 227,15 pesos. Les siguieron los cuatro (4) productores de leche que sumaron una renta diferencial total de 552 460,00 pesos, la cual fluctuó entre 85 600,00 y 189 100,00 pesos para un promedio de renta por productor de 138 115,00 pesos. Por último, se ubicaron los productores de cultivos varios y frutales (PIAL, 2019).

Las normas jurídicas para la captación de la renta diferencial, al igual que para la renta absoluta, están establecidas en Ley No. 113 del Sistema Tributario cubano y los procedimientos establecidos por el Ministerio de la Agricultura para su implementación, control y evaluación. La renta diferencial a través de los tres tipos siguientes de impuesto:7

Impuesto sobre utilidades.

Impuesto sobre ingresos personales.

Impuesto sobre las ventas (Ley No. 113, 2012, p. 1702).

Los tenentes privados no pagan impuesto sobre las utilidades. Este lo pagan las cooperativas de créditos y servicios (CCS), las cooperativas de producción agropecuarias (CPA) y las entidades agropecuarias estatales a las que están vinculados los productores como persona jurídica encargada de la prestación de servicios a sus miembros, tales como la venta de insumos, y el acopio y la comercialización de las producciones de sus socios, según lo establecido en el Artículo 371 de la referida Ley 113 (2012).

Desde 2012, como parte del tratamiento especial otorgado al sector agropecuario, se eximió a esta forma productiva del pago de este impuesto con el propósito de que las CCS mejoraran su estado financiero y productivo.8

A los fines de la investigación se consideró lo siguiente:

La “Escala progresiva general del Impuesto sobre los ingresos personales”

La “Escala progresiva específica del Impuesto sobre los ingresos personales para los productores agropecuarios”

La escala permite la aplicación del principio general de tributación acerca de que el impuesto se page de acuerdo con la capacidad económico productiva; quién más gana, más aporta. Ello permite una mejor redistribución de los ingresos en la sociedad y dentro del sector. Además, es una escala específica para los productores agropecuarios, al contar con tramos más amplios y tipos impositivos más bajos que los establecidos para otros tipos de contribuyentes (MINAG, 2018). Esto se traduce en un beneficio fiscal para el sector; estimula la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo, la explotación más eficiente del suelo y, por consiguiente, el incremento de la producción de alimentos, la sustitución de importaciones y la generación de rubros agropecuarios exportables. Desde 2013 hasta 2017 se exoneró a los productores privados del pago de dicho impuesto, los que solo aportaron el 5 % sobre el valor de las ventas de sus producciones realizadas a las entidades acopiadoras: empresas y cooperativas (MINAG, 2018).

Así, los productores pagan impuestos sobre los ingresos de la finca y el impuesto sobre las ventas a las entidades acopiadoras. Sin embargo, cuando los productores concurren directamente a los mercados agropecuarios con los excedentes sobre las producciones contratadas con el Estado, deben pagar el impuesto sobre el valor de las ventas, sobre el espacio y los medios que utilizan. Los usufructuarios de tierras estatales tienen un beneficio de exención del impuesto sobre los ingresos personales por un período de dos años. Para aquellos usufructuarios de tierras infectadas por marabú, que requieren de un tiempo y gastos para ponerlas en producción, el beneficio se extiende por cuatro años (MINAG, 2018); y, si lo desean, pueden acceder al crédito bancario con tasas de interés favorable. El mínimo exento para el pago de impuestos sobre los ingresos de la finca era, hasta el 31 de diciembre de 2020, de 10 500,00 pesos, superior a lo establecido para el resto de los sujetos económicos, lo que constituye una bonificación a los productores privados.

Para el análisis de los indicadores que tienen que ver con la renta diferencial se tomó como supuestos metodológicos los indicados en la metodología del Ministerio de la Agricultura antes mencionada (MINAG, 2018) entre los que se encuentran los siguientes:

Los ingresos personales: los ingresos de la finca declarados en la entrevista.

El mínimo exento: el establecido para los productores agropecuarios (10 500,00 pesos).

Los gastos propios de la actividad: hasta el 70 % de los gastos propios.

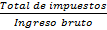

Los tributos pagados por el productor:

Contribución Especial a la Seguridad Social del 20 % para los usufructuarios.

Impuesto del 5 % sobre el valor de las ventas, considerado como mínimo de impuesto a pagar por el productor sobre sus ingresos personales.

El impuesto sobre los ingresos personales declarados en la muestra fue de 1 665 163,14 pesos; y el total de renta diferencial captada o total de tributos pagados o que debieron pagar, de 2 202 458,49 pesos, para una diferencia de 537 295,35 pesos que no fueron informados o declarados en las entrevistas. Ellos tienen la oportunidad de hacerlo cuando elaboran la declaración jurada al inicio del año siguiente para el pago de impuestos del año anterior. La carga tributaria ( ) fue del 16,07%, o lo que es lo mismo, pagaron 0,16 pesos como promedio por peso de ingreso bruto que generaron las fincas de la muestra. La tasa o cuota9 (Marx, 1973 c) de renta diferencial; es decir, la renta diferencial captada o el total de tributos pagados sobre el capital empleado fue del 22,96 %, o lo que resulta lo mismo, pagaron 0,23 pesos de renta diferencial por cada peso de capital empleado (PIAL, 2019).

) fue del 16,07%, o lo que es lo mismo, pagaron 0,16 pesos como promedio por peso de ingreso bruto que generaron las fincas de la muestra. La tasa o cuota9 (Marx, 1973 c) de renta diferencial; es decir, la renta diferencial captada o el total de tributos pagados sobre el capital empleado fue del 22,96 %, o lo que resulta lo mismo, pagaron 0,23 pesos de renta diferencial por cada peso de capital empleado (PIAL, 2019).

Con relación a los niveles de renta diferencial obtenidos, la captada o pagada, la carga tributaria y la cuota de renta por tipos de tenentes, la primera posición la ocuparon los usufructuarios que pagaron un tributo total ascendente a 925 726,14 pesos, superior a los declarados en las entrevistas (147 974,14 pesos subdeclarados). La carga tributaria resultó del 15,83 % y la cuota de renta del 22,61 %. Les siguieron los propietarios que tributaron 765 044,82 pesos, 330 642,82 pesos más que los declarados con una carga tributaria del 15,69 % y una cuota de renta del 22,41 % (PIAL, 2019).

El tercer puesto lo ocuparon las fincas administradas, las que tributaron 361 600,00 pesos, 35 400,00 pesos sobre declarados, los cuales deben ser devueltos a ellos por la ONAT. La carga tributaria fue de 15,10 % y el capital empleado aportó una cuota de renta de 21,58 %; es decir, alrededor de 0,22 pesos por pesos de capital (PIAL, 2019).

En el último puesto se ubicaron los subarrendatarios y los arrendatarios. Sin embargo, los primeros pagaron un tributo ascendente a 40 585,61 pesos, inferior a los declarados en 15 423,53 pesos. La carga tributaria fue del 10,25 % y la cuota de renta del 14,64 %. Los segundos aportaron un tributo de 15 772,00 pesos y no declararon impuesto a pagar. La carga tributaria y la cuota de renta fue la más baja con un 8,30 % y un 11,86 %, respectivamente (PIAL, 2019).

Para tener un resultado más exacto de los indicadores de renta antes analizados, se calcularon todos los casos de la muestra de estudio (22 tenentes), según la metodología establecida por la ONAT. Aquí solo se ilustran los resultados por tipos de tenentes de la muestra, para encontrar la posición de cada uno, y comparar el monto del impuesto sobre los ingresos personales declarados y los pagados, la carga tributaria y la cuota de renta. Con ello se obtuvo, entre otros, la subdeclaración de ingresos, y la sobredeclaración de ingresos e impuestos al fisco y en las encuestas.

La renta se paga por el tiempo durante el cual la tierra ha sido dada en arriendo y el capital puede incorporarse a ella de forma transitoria o permanente para sus mejoras agroproductivas (Marx, 1973 c). Marx llama a este capital: «la terre-capital. Este capital entra en la categoría del capital fijo» (pp. 630-631). Al aparecer un nuevo contrato de arrendamiento o al renovarse el existente, el propietario, en el caso de estudio el tenente, agregaría a la renta los intereses que corresponden a la inversión realizada, lo mismo que si las hubiese hecho el propio propietario. Por tal razón, «se incrementa su renta o, si se decide a vender la tierra, aumenta el valor de ella. No vende simplemente la tierra, sino la tierra mejorada, el capital incorporado a ella y que a él no le ha costado nada» (Marx, 1973c, pp. 630-632).

Marx (1973c), al definir el precio de la tierra, señala:

Esta renta del suelo así capitalizada es la que constituye el precio de compra o el valor de la tierra: categoría prima facie irracional, tan irracional como la del precio del trabajo, toda vez que la tierra no es producto del trabajo ni puede, por tanto, tener un valor. Lo que se compra con el precio abonado no es en realidad la tierra, sino la renta que de ella se obtiene, calculada a base del tipo normal de interés. (pp. 634-635).

Por ello no se necesita que haya mercado formal de tierra o que esta pase de hecho y de derecho, con un título jurídico de propiedad, de una mano a otra, pues lo que se compra y vende es la renta y no la tierra. Sobre ello, como se dijo, hay evidencias empíricas que demuestran la existencia real de esta figura y de la renta que pagaban por un cordel de tierra en 2020 para el cultivo de productos agrícola como el ajo, la cebolla, el tomate, la fruta bomba, etcétera, con precios comerciales altamente onerosos.

Contradicciones en la economía agraria heterogénea cubana

La economía de transición del capitalismo al socialismo es altamente heterogénea y, por tanto, contradictoria. Dichas contradicciones se manifiestan en todos los ámbitos de la vida socioeconómica y resultan un principio clave de la dialéctica que explica y fundamenta, en última instancia, el movimiento y desarrollo de los sistemas económicos. La unidad fenoménica, la diferencia y la interpenetración se componen de contrarios que mutuamente se condicionan y se excluyen. En la lucha (oposición, contraposición) por la unidad y la exclusión subyacen las fuerzas que desencadenan el movimiento, el cambio y el desarrollo social. Conforman siempre un sistema donde podrían distinguirse, según los diversos planos analíticos e interdependencias que se tomen de referentes, y según el carácter político-económico de los opuestos, dentro del sistema dado y su lugar en el cambio.

En Cuba, y en particular en la agricultura, una característica del sistema socioeconómico es la ampliación en profundidad y extensión de su heterogeneidad, y, por tanto, de su carácter altamente contradictorio. De aquí que no pueden más que reconocerse las contradicciones más significativas que se dan en el sector. Este sistema de contradicciones puede formularse de la siguiente manera:

Entre los distintos tipos de economía.

Entre el monopolio de la propiedad y el monopolio de la explotación y gestión de la tierra, y demás medios de producción.

Socialismo vs. capitalismo en el sector agropecuario. La gran contradicción antagónica a superar se halla en: resolver la insuficiencia alimentaria y nutricional vs. limitación al crecimiento del capital en el centro del cual se encuentra la maximización de la tasa de renta del suelo. Esto es, entre la necesidad de superar la insuficiencia alimentaria y nutricional del país, dada por los insuficientes niveles de la producción agroindustrial y de las capacidades de importaciones de insumos y alimentos, y el límite máximo de crecimiento de estos elementos de relaciones capitalista de producción, en general, y en el sector agropecuario en particular, sin poner en riesgo la naturaleza socialista del modelo cubano de desarrollo sostenible.

Entre los distintos tipos de tenentes privados.

Entre el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, del sector agropecuario, la socialización y el aislamiento socioeconómico productivo.

La existencia de diferentes niveles de desarrollo de las fuerzas productivas (condiciones económicas peores, medias y mejores de producción al interior del sector( y la asignación de los recursos escasos que se dispone a los productores más eficientes. La necesidad de producción de la mayor cantidad de alimentos posibles, para potenciar productores más eficientes (los de mejores condiciones( excluyente de la explotación de las «tierras peores», cuando ninguna sociedad, menos la cubana, puede prescindir de dichas tierras y productores, lo que amplía la brecha entre los productores pobres y los productores ricos.

Entre «modernización» del sector agropecuarios vs. conservación y reproducción ampliada virtuosa de la naturaleza.

Entre el consumo y la acumulación aún insuficiente en el sector.

Entre la producción y el consumo interno y el sector externo, mercado de insumos agropecuarios y bienes de consumo; es decir, entre la importación y la exportación.

Entre la producción planificada y el mercado bajo regulación consciente y eficiente.

Entre lo local-territorial y nacional.

Las políticas económico-administrativas de precios de insumos y de la producción, de subsidios y de impuestos para el sector agropecuario no pueden ser homogénea para todos los tipos de economía o de tenentes y de producciones, pues se tratarían de forma igual, igualitarista, a sujetos económicamente diferentes, lo que conduciría a ahondar la brecha entre ellos e imponerles limitaciones adicionales. La política de tratar a todas las formas productivas agropecuarias con los mismos parámetros constituye un error económico y político estratégico para la agricultura. La tierra y su fertilidad natural resulta la característica distintiva en el sector agropecuario que hace diferente a todos los productores. Entonces, para poner en explotación todas las tierras, incluso las de peores condiciones, hay que lograr la mayor equidad posible en la producción, apropiación y acumulación de la riqueza y de capitales, y con ello impulsar los niveles de producción y mejorar la redistribución; se necesita aplicar políticas diferenciadoras, desiguales a sujetos desiguales por naturaleza o, al menos, no excluir a los productores de condiciones peores.

CONCLUSIONES

Las relaciones de renta absoluta se están dando en las condiciones de la construcción del socialismo cubano, donde domina la propiedad social socialista -bajo las formas de propiedad estatal y cooperativa( y en su relación con las formas de propiedad privada agropecuaria y/o gestión de la tierra existente en la agricultura.

La renta diferencial está funcionando allí donde actúa la ley del valor o la ley de los precios y el mercado. Está condicionada por el monopolio de la tierra como objeto de explotación y gestión, la fertilidad natural y económica, y la distancia en que se encuentren las tierras de los mercados de bienes agrícolas para el consumo. Por tanto, es un fenómeno presente en la construcción del socialismo en Cuba.

La renta del suelo, captada y redistribuida por el Estado a través del pago de los tributos que establece el sistema impositivo cubano para los propietarios, usufructuarios, arrendatarios y micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) cambia la naturaleza capitalista de las relaciones rentísticas en socialista.

En la construcción del socialismo existe objetivamente el mercado de tierra, aun cuando en esta fase de desarrollo la tierra deja de ser una mercancía y «salga formalmente» de la órbita del mercado, pues no se necesita que esta pase de hecho y de derecho, con un título jurídico de propiedad, de una mano a otra, pues lo que se compra y vende es la renta que ella genera y no la tierra.

En la agricultura cubana una característica definitoria del sistema socioeconómico resulta la ampliación en profundidad y extensión de su heterogeneidad, y, por consiguiente, de su carácter altamente contradictorio. Las políticas económico-administrativas, de precios de insumos y de la producción, de subsidios y de impuestos para el sector agropecuario, deben ser diferenciadoras, de acuerdo con los tipos de economía o de tenentes.

Por lo anterior, para lograr la mayor equidad posible en la producción, la apropiación y acumulación de la riqueza y de capitales, y con ello impulsar los niveles de producción y mejorar la redistribución, se necesita aplicar políticas diferenciadoras, desiguales a sujetos.