INTRODUCCION

La danza, como forma de expresión del hombre, se ha convertido en parte indisoluble de la vida cultural de los pueblos. Cuba, por supuesto, no es la excepción. Los cubanos la han hecho parte de su identidad; le han dado carácter profesional, al llevarla al marco académico; y, al unísono, se han creado instituciones que garantizan su continuidad y conservación.

Dentro del amplio espectro de la manifestación danzaria, los bailes campesinos -en especial, su forma de proyección escénica- han motivado la realización de este ensayo. Estos bailes constituyen parte importante de los programas de estudios de la especialidad de Danza Folklórica de la Universidad de las Artes (ISA) y del nivel elemental de danza en el Subsistema Nacional de Enseñanza Artística; de ahí la importancia de su correcto estudio y rescate.

En los últimos tiempos, en la escena actual ha existido una insuficiencia en lo que respecta al montaje y la proyección de los bailes campesinos por parte de las denominadas «compañías folklóricas profesionales» existentes en la capital cubana. En visión inicial, cuando estos son trabajados y llevados a escena, experimentan una serie de cambios y errores que, lejos de aportar a la cultura campesina, conllevan a su deformación; por tanto, quedan distorsionadas sus características esenciales.

Varios han sido los investigadores que han abordado de manera general la temática de la música campesina; no obstante, reducido resulta el número de los que, desde una visión técnica, asumen el análisis y sus distinciones interpretativas.

Resulta preocupante esta situación, puesto que los bailes campesinos también forman parte indisoluble de nuestra identidad y, en este caso, la fiesta de los bandos de Majagua representa el Patrimonio Cultural Vivo de nuestra nación. De ahí la importancia de continuar con la labor de preservación y divulgación de esta parte del folclore nacional.

Debido a lo antes expuesto, el objetivo de este trabajo fue analizar la fiesta campesina de Majagua como Patrimonio Cultural Vivo, a partir de la distinción estilística de los bailes de cada uno de los bandos que la integran.

MÉTODOS

Para el logro del tal propósito, y atendiendo que se está en presencia de una investigación cualitativa con enfoque etnográfico, se tuvieron en cuenta los métodos histórico-lógico, análisis-síntesis, análisis documental, y el método etnográfico, la observación y la entrevista.

DESARROLLO

Antecedentes de los bailes campesinos en Cuba

A partir del siglo xvi arribaron a Cuba oleadas migratorias de españoles provenientes de diversas provincias de la península y de Islas Canarias; estos últimos lo hicieron de manera ininterrumpida hasta el siglo xx. Concluida la primera fase del proceso de colonización, se manifestó una tendencia al poblamiento de las zonas del interior del país, cuyos resultados comenzaron a apreciarse entre finales del siglo xvii y principios del xviii.

Numerosos investigadores han tomado como objeto de estudio el tema de las festividades campesinas. María del Carmen Víctori Ramos (1998) ha separado las fiestas organizadas por el campesino cubano hasta la primera mitad del siglo xx en dos grandes complejos: los festejos propiciatorios, que responden a la necesidad del hombre de tratar de entender los fenómenos naturales, y hasta de pretender influir en ellos con el fin de lograr un mayor control; y los festejos que tienen estructuras propias de los medios urbanos y las clases sociales, los cuales no están directamente relacionados con las costumbres del guajiro de nuestros campos, por lo que, al retomarse, se transforman y se adaptan con nuevas variantes que corresponden al nuevo medio. Las motivaciones fundamentales de estas fiestas eran: entretenimiento, conmemorativas, laborales, lucrativas, carnavalescas y religiosas.

Las laborales se realizaban para festejar el comienzo o el fin de las cosechas; las conmemorativas, para celebrar acontecimientos familiares como bodas, bautizos y cumpleaños; las que tenían carácter lucrativo se hacían con el propósito de recaudar fondos para beneficio público o privado, o para ayudar a algún vecino; y las festividades con motivo religioso se organizaban para la celebración del día de un santo, el cumplimiento de promesas, la petición de un deseo o milagro y como propiciatorio de un resultado esperado.

Estas fiestas fueron tomando un carácter tradicional y, con el tiempo, adoptando varias denominaciones, según sus características. Feliú (2003) define «el guateque» como la «más popular de esas denominaciones» (p. 116), a la que le siguen las parrandas campesinas, las serenatas, el changüí y el tambor yuca. Por su parte, Guanche y Mejuto (2008) lo conceptualizan del modo siguiente:

Festejo que se celebra en zonas rurales y suburbanas, en los que se emplean la música campesina de marcada influencia hispánica y canaria, los bailes de parejas como el zapateo, comidas y bebidas tradicionales, y juegos y competencias (habilidades ecuestres, palo y pato ensebado, el juego de la sartén y otras). Actualmente también se efectúan en instituciones culturales municipales y se le conoce con diferentes denominaciones: noches campesinas, serenatas. (p. 20)

En el guateque campesino converge un conjunto de manifestaciones de nuestra cultura popular tradicional como la música, el baile, las comidas y bebidas tradicionales, etcétera. En cuanto a la música, lo más común en estos festejos son las llamadas «cantorías», compuestas por el punto cubano o punto guajiro, canto por excelencia del campesino cubano, que integra la tonada (línea melódica) y la décima (texto).

El conjunto instrumental ha ido evolucionando a través del tiempo; lo componen instrumentos de cuerdas pulsadas, el tiple, el laúd, el tres y la guitarra. Tampoco faltan las maracas, las tumbadoras, los bongoes, los güiros, los machetes, la marímbula, las claves, el órgano, etcétera, según las características de la región donde se cultive.

En los guateques campesinos, sobre todo en los bailables, tiene mucha importancia la utilización del son montuno. Este género músico-bailable forma un complejo que abarca todo el territorio nacional; es una manifestación netamente cubana, donde se funden elementos hispánicos y africanos. En el son montuno los pasos se acompañan por un marcado muelleo o flexión de las rodillas, arriba y abajo, y por movimientos de brazos que imitan la acción de sacar agua del pozo. Los sones pantomímicos o «rumbitas campesinas», como las llama la musicóloga cubana María Teresa Linares, están entre las principales variantes del complejo del son y forman parte imprescindible en estas festividades campesinas.

La fiesta de los bandos de Majagua: Patrimonio Cultural Vivo de la nación

Para iniciar este apartado se necesita clasificar a la fiesta de los bandos de Majagua como Patrimonio Cultural Vivo de la nación, puesto que en ella se integran las siguientes manifestaciones culturales:

Son los usos, las representaciones, las expresiones, los conocimientos y las técnicas -junto con las habilidades para el manejo de los instrumentos, objetos, artefactos y el empleo de los espacios culturales que les son inherentes-, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural vivo, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y los grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, lo que les infunde un sentimiento de identidad y continuidad y contribuye así a promover el respeto por la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural vivo que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible. (Guanche & Mejuto, 2008, p. 11)

La referencia más antigua acerca de las fiestas de los bandos en Cuba data del 4 de octubre de 1826, cuando el conde San Fernando de Peñalver separó en dos bandos a la población de Guanabacoa: uno, San Francisco y el otro, Santo Domingo; en el primero figuraba su hija Micaela como emperatriz.

Los investigadores aseguran que tuvieron una duración de quince días, y se celebraron bailes, cantos, lidias de gallos y cabalgatas fastuosas. En estas fiestas se derrochaba mucho dinero: algunos comentan que más de doscientos mil pesos. Se continuaron celebrando por algún tiempo y más tarde se convirtieron en los bandos azul y rojo. El bando azul correspondía al barrio de San Francisco y el rojo al de Santo Domingo.

En Matanzas también hubo fiestas de bandos parecidas a las de Guanabacoa. Se coronaba a una reina por cada uno de los bandos y disfrutaba todo el pueblo, aunque con una marcada discriminación racial, acorde con aquellos tiempos. Las fiestas de los bandos más populares del país -y que mantienen viva la tradición-, sin dudas, se realizan en Majagua, municipio situado al suroeste de la provincia de Ciego de Ávila con una fuerte tradición de guateques y parrandas campesinas.

A finales de la década de los años 20 del pasado siglo, se celebraban reuniones familiares con carácter festivo en la casa de Leovigildo Díaz y Encarnita Martínez, un matrimonio natural de esta localidad. Estos cantos y bailes típicos de los guateques guajiros fueron tomando auge, tanto así que, los años que le sucedieron, los asistentes se dividieron en dos bandos que, a su vez, se distinguían con los colores de los equipos de pelota del lugar (rojo y azul), versión local de los grandes equipos nacionales Habana y Almendares, que representaban estos colores respectivamente.

A mediados del siglo pasado existieron en Majagua dos sociedades de recreos: “Colonia Española” y “Unión Club”. En 1929 uno de los miembros de la Sociedad “Unión Club”, Pedro García Méndez, propuso una celebración de fiestas en la Sede Social que denominó «Bailes Guajiros». A partir de esa primera edición se tuvo como objetivo mantener la festividad cada año.

Precisamente, de Pedro García surgió la idea de dividir a los miembros de la sociedad managüense en dos bandos; y comenzó con su familia, al pedirles a sus nueve hijos que escogieran, según su predilección, entre el rojo o el azul -colores que constituirían los bandos.

A medida que pasaba el tiempo, estas fiestas iban ganando en organicidad y los bailadores conformaron dos comparsas, siempre autofinanciadas por los que conformaban cada bando. La “Sociedad Unión Latina” de recreo acogió a sus integrantes. Luego, por 1959, desapareció esta sociedad y las parrandas tuvieron un alto por más de una década.

Ángel Morán, un joven recién graduado de la escuela de instructores de arte, llegó a Majagua a mediados de los años 60 y comenzó una intensa labor de rescate y revitalización de la música y los bailes guajiros que se ejecutaban en las fiestas de los bandos. En 1973, Morán fundó el conjunto artístico “XX Aniversario”, agrupación integrada por artistas aficionados que contribuyó no solo al rescate, sino a la difusión de los bailes campesinos dentro y fuera de Cuba. Este grupo de aficionados a la danza campesina ha obtenido, desde su creación, importantes reconocimientos, entre los que se encuentra el Premio Nacional de Cultura Comunitaria 2018, en la categoría de Institución-agrupación.

En 1980, en saludo al II Congreso del Partido (PCC) y a través de investigaciones realizadas por parte del equipo autor del Atlas de la Cultura, la Dirección Provincial de Cultura, la incansable labor de Ángel Morán con la agrupación “XX Aniversario” y el Gobierno, se revitalizaron los bandos. En este acontecimiento el pueblo adquirió protagonismo y las fiestas comenzaron a tomar un mayor carácter popular, al celebrarse anualmente el segundo sábado de noviembre.

A lo largo de todo un año el pueblo mantuvo bien reservado el mejor de sus secretos para revelarlo mediante las experiencias de cada período en la noche de competencia. Esta conducta ha permitido una mayor preservación de los rasgos distintivos, los cuales sobreviven aún en estas festividades. Desde la entrada al pueblo se hace notar que sus habitantes engalanan sus casas, visten los colores alegóricos al bando el cual pertenecen. Desde los más pequeños hasta los más ancianos defienden con pasión sus pretensiones e intereses colectivos.

Ya definido el bando que iniciará la exhibición, parte la comparsa hasta la locación prevista para la presentación. Allí se reúne una gran masa de pueblo para observar lo que cada partida ha preparado durante un largo período en el más absoluto secreto. El trayecto se caracteriza por el paseo de una yunta de bueyes que tira de una carreta, la cual transporta a Cuba y Liborio, personajes emblemáticos de estas festividades. Cuba está representada por una muchacha joven de pelo negro, quien viste los colores de la bandera cubana. Liborio, con su vestuario, rinde homenaje al campesino cubano. Estos son seguidos por los personajes típicos de cada bando. Doña Joaquina, la protagonista del bando rojo y Pepe del azul.

Acompañando a todos estos personajes en su avanzada puede verse una larga fila de parejas de diferentes edades, los cuales bailan al compás de los sones que aluden a cada bando. En el caso del rojo, se escuchan la letra y la melodía de «Doña Joaquina ponte en vela que la yegua se te va […]»; el azul desfila al compás de «Anda Pepe». Otro elemento que hace un gran aporte a la visualidad es el marchar uniforme de los caballos, montados por jinetes vestidos en alegoría al bando que representan. Al llegar al escenario, bailarines y jinetes se despliegan en busca de su lugar para comenzar la actuación. Las figuras 1 y 2 muestran a bailarines del bando rojo y el bando azul.

Fuente: Imagen tomada del artículo “Los Bandos Rojo y Azul de Majagua”, en CUBARTE. Portal de la Cultura Cubana

Fuente: Imagen tomada del artículo “Los Bandos Rojo y Azul de Majagua”, en CUBARTE. Portal de la Cultura CubanaFigura 1 Representación del bando rojo.

Fuente: Imagen tomada del artículo “Los Bandos Rojo y Azul de Majagua”, en CUBARTE. Portal de la Cultura Cubana

Fuente: Imagen tomada del artículo “Los Bandos Rojo y Azul de Majagua”, en CUBARTE. Portal de la Cultura CubanaFigura 2 Representación del bando azul.

La escenografía, elemento esencial dentro de competencia, realza el valor estético y la creatividad de los participantes. Junto con el vestuario, esta conforma un binomio de gran riqueza, donde confluyen arte y tradición.

Cada bando se prepara durante meses para sorprender a su rival con un nuevo elemento rescatado de sus tradiciones. Cada año se muestran sones que aluden a diversos temas: El rabo del macho, El gavilán, Los sapitos, El papalote, El esqueleto, entre muchos otros. Por ejemplo, en 1980 el rojo tuvo la iniciativa de presentar La Culebra, baile ejecutado en los antiguos guateques de la localidad. En 1984 presentó también La Chindonga, baile de relación amorosa con carácter colectivo, interpretado por varias parejas sueltas e independientes. Esta iniciativa ha motivado a los integrantes a mantener una actitud recelosa a la hora de guardar en secreto la sorpresa de cada año. Tanto es así, que en la época festiva hasta las familias se distancian. Esto incluye los matrimonios, los que por temor a que se revele la iniciativa que traerá su partida, se mantienen de esta manera. Una vez terminada la celebración, todo vuelve a la normalidad.

En tanto a «rescates», puede añadirse que, según Prado y Bello (2008), hasta 2005 se habían revitalizado 37 sones campesinos; de estos, 23 presentados por parte del bando rojo y 14 por el azul. Esta iniciativa de rescatar bailes ejecutados en fiestas celebradas en diferentes fincas del territorio, perteneciente al mismo municipio avileño, ha continuado. Los propios habitantes de Majagua los consideran creaciones, que se han convertido en motivación principal de la fiesta, por lo que constituyen el factor sorpresa que todos los espectadores esperan cada año. La especialista y profesora titular Graciela Chao (1989b) manifiesta al respecto:

Algunos investigadores rechazan estos componentes, los califican de inventos y no lo valoran como parte de la tradición. Mi opinión personal es que los habitantes de Majagua son el “Folk” o portadores de estas tradiciones y son ellos los que están capacitados para crear nuevas manifestaciones, que al ser repetidas y asimiladas por varios años, como ha sucedido, por ejemplo, con la Chindonga (1984), el Perico Ripia’o (1988) y otros, llegan a convertirse en tradicional. (p. 3)

El bando rojo y el bando azul. Sus diferencias estilísticas

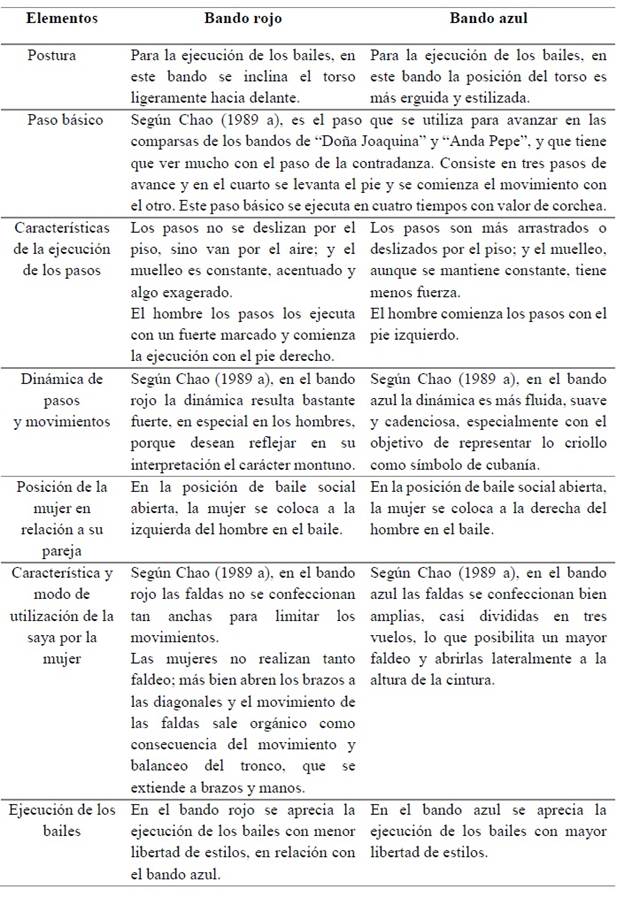

El estudio detallado de los bandos de Majagua, atendiendo a diferencias estilísticas, requiere tener en cuenta determinados elementos para su comparación: postura, pasos, dinámica de pasos y movimientos, posición de la mujer en relación a su pareja, utilización de la saya por la mujer, etcétera.

En este sentido, Chao (1989 a) hace alusión a que cada bando posee características generales y específicas de algunos bailes que lo diferencian del otro. En la tabla se aprecia un resumen al respecto. (Tabla 1)

Entre las diferencias estilísticas de algunos bailes ejecutados por los bandos en Majagua pueden mencionarse los siguientes:

“Doña Joaquina” (bando rojo) y “Anda Pepe” (bando azul): el primero es un baile pantomímico de relación amorosa de pareja, con una distintiva jocosidad. Con este arranca la comparsa dentro de la competencia de las festividades. Pueden aparecer más de 50 parejas y los personajes protagonistas. Encabezan la fila los solistas Doña Joaquina y Pepe, quienes avanzan en la posición de baile social abierta hasta llegar el escenario, donde cierran la posición. Aquí el hombre toma a la muchacha por la cintura y en posición cerrada va girando su cuerpo de una diagonal a la otra; ella coloca su mano izquierda sobre el hombro de su compañero.

Este baile se ejecuta de manera muy similar por el bando azul, aquí lleva el nombre de “Anda Pepe”, solo cambia la posición de la mujer, que va a la derecha del hombre y el paso es más deslizado.

El gavilán: baile de pantomima animalesca. Se interpreta por parejas independientes. Consiste en la persecución del cazador para darle fin al gavilán que le está comiendo sus pollos. En este caso, el cazador lo representa un hombre y el papel del gavilán lo interpreta una muchacha disfrazada con un traje que alude al animal. El hombre lleva un vestuario de campesino tradicional, con sus polainas, su sombrero, una escopeta que apunta todo el tiempo al gavilán y que recarga cada vez que falla su tiro. Generalmente, esto lo hace de rodillas en el piso. Cuando al final su puntería logra alcanzar al ave, esta cae al piso y termina la ejecución de las parejas.

Los pasos utilizados para la interpretación del gavilán son: cruzados por delante y acentuado a los lados, mientras el cazador realiza el paso básico, igual al de Doña Joaquina. La postura de los bailadores se caracteriza por el torso inclinado hacia delante y un poco a la diagonal hacia el pie que va a marcar. Al compás del coro que va diciendo: «Gavilán, gavilán, ahora sí que lo mato yo […]», la pareja de bailadores hace gala de sus dones interpretativos, al acentuar el paso afuera: en el caso del bando rojo, esto se hace en el «lán» de la palabra «gavilán» y en el bando azul en «ga».

El papalote: otro de los sones donde se realiza una dramatización de la acción de empinar el papalote. Es un baile de parejas sueltas e independientes, interpretado generalmente por niños. Ella, con un papalote colgado del cuello, que cubre la parte de adelante, las manos en la saya abierta a los lados y con un constante movimiento de hombros delante y detrás. Ambos bailadores marcan el paso cruzado detrás, en cuatro tiempos y señalan el primero detrás. El paso es deslizado de avance y retroceso, y se ejecuta manteniendo los tres tiempos y alternando los pies, derecho, izquierdo, derecho; aquí se hace una pausa y se comienza, esta vez con el izquierdo. El niño hace el movimiento de empinar el papalote, puede hacer giros sobre su eje, mientras ella baja y sube el torso, según los movimientos del papalotero. La diferencia de este baile entre los bandos está dada en la posición del torso de los bailadores: para el rojo es más inclinado hacia adelante y con la saya tomada a ambos lados debajo. El azul adopta una postura más erguida y la saya tomada bien abierta a la altura de la cintura.

Zumbantonio o tumbantonio: baile de varias parejas sueltas e independientes, donde la mujer es perseguida por el hombre, quien trata todo el tiempo de besarla. Tiene un carácter muy alegre. El hombre lleva un pañuelo en su mano y va agitándolo en el aire, se lo puede pasar por la espalda a la mujer y hasta enlazarla por la cintura. La mujer toma la falda abierta a ambos lados y hace un movimiento para tratar de quitarse al hombre de atrás de ella. En el bando rojo, siguiendo el compás del coro que dice «Zumbantonio dale que dale […]», este movimiento se hace en el «tonio» y en el bando azul en el «zumba». En ambos bandos los bailadores comienzan con pies contrarios para encontrarse las caras, la mujer con el pie derecho y el hombre con el izquierdo. Se hace el mismo paso básico de avanzar de Doña Joaquina, pero la muchacha se coloca delante del hombre.

La caringa: baile colectivo, de varias parejas sueltas e independientes, en el que los bailadores realizan evoluciones que involucran los pasos de two step y step hop; la mujer cierra los puños y los coloca en las caderas, con brazos flexionados y los hombros ejecutan coordinadamente un constante movimiento delante-detrás. Los pasos de caringa tienen las rodillas muy arriba, principalmente para los hombres, trenzado o cruzado simple (se hace a tres tiempos) o cruzado detrás (a un tiempo). En el paso de cepillado delante, las mujeres o los hombres ejecutan giros sobre un mismo eje, y marcan el paso de caringa o el paso trenzado. El hombre puede llevar los brazos cruzados detrás, abiertos a los lados o al aire agitando el sombrero. Los hombres en el bando azul pasan sombreros por debajo de las piernas y pueden también palmear cuando realizan step hop. En este baile no se observan grandes diferencias entre los bandos; cada cual lo hace según su estilo.

El zapateo de Majagua: baile ejecutado por parejas sueltas e independientes, donde se ponen de manifiesto el galanteo y la relación amorosa, y la demostración de habilidades entre los bailadores. El zapateado se realiza de manera diferente, los pasos son saltados y abiertos, un pie va ligeramente delante del otro y esto se alterna hasta hacer un cierre que remata con la frase musical. No existe un esquema rígido en el paso básico del zapateo de Majagua, pues también suele suceder que ambos pies, uno al lado del otro, se deslicen en un marcado continuo de ambos pies con el metatarso y los talones al aire en la espera del cierre, en el que se apoyan estos. El paso básico es punteando delante en tres tiempos y el ya mencionado remate, que resulta una pequeña pausa donde se apoyan ambos pies. También está el punteado seguido sin remates, donde se baila sobre la punta de los pies. El hombre en ocasiones hace eso mismo de rodillas en el piso y agitando con la mano derecha el sombrero al aire. La mujer lleva los brazos abiertos tomando la saya delante, y el torso se mueve suavemente junto a los brazos de lado a lado. Ella gira con paso de seguidilla, o sea, de puntillas alrededor del hombre mientras este se halla de rodillas. El cuerpo va erguido, pero sin rigidez. Se realizan figuras como círculos de parejas, giros, zapateado frente a frente, uno al lado del otro.

El zumbalé: constituye uno de los sones rescatados en 1983 por el bando rojo, que es el único que lo ejecuta. Resulta un baile pantomímico de pareja solista, donde el hombre sale cantando y acusa a la mujer de haberse robado uno de sus pollos. Ella responde defendiéndose con un estribillo, hasta llegar al coro, que dice: «Zumbalé, Joaquina, zumbalé […]»; y aquí comienza el baile, que consiste en la persecución del hombre a la mujer para quitarle lo que trae dentro de una pequeña cesta que sostiene ella entre sus brazos.

Los pasos de este baile resultan simples. La pareja comienza su ejecución caminando con paso deslizado en dos y tres tiempos (1, 2 y 1, 2, 3) hacia adelante. Es libre su posición; pueden estar uno frente al otro, ella delante y él detrás. Se realizan giros en el lugar o con desplazamientos, sobre todo cuando caminan haciendo 1, 2, 3.

La mujer coloca sus brazos cruzados delante del pecho, los extiende para mostrarle al hombre su canasta y los recoge cuando este se abalanza sobre ella para quitarle el pollo. El hombre pone los brazos cruzados detrás, los abre mientras le va encima a ella para hacer como que le va a quitar lo que trae y luego los regresa a atrás. Es un baile muy divertido.

CONCLUSIONES

Las fiestas de los bandos de Majagua, creadas hace casi un siglo, constituyen un exponente importante de la cultura popular tradicional. Vigentes aún, forman parte del Patrimonio Cultural Vivo de la nación.

Los bailes campesinos pertenecientes a esta importante festividad, así como otros estilos que forman parte de la memoria colectiva del campesinado cubano en toda la nación, no se tienen en cuenta por lo general, como motivación temática para la realización de proyecciones escénicas en el contexto profesional. El Movimiento Nacional de Artistas Aficionados ha mostrado un mayor interés y resultados artísticos muy memorables sobre esta vertiente de la danza popular tradicional cubana.

Este trabajo investigativo, además de constituir un análisis histórico-cultural que caracteriza y ahonda en esta manifestación de la cultura popular tradicional, pretende estimular futuras proyecciones escénicas sobre este tema, así como enriquecer el conocimiento a tener en cuenta para en el ámbito docente.

Qué mejor modo de preservar y conservar nuestras tradiciones culturales danzarías que investigando sobre estas, mostrando su esencia y cuidando esos elementos que la hacen única, esencial y la develan tal cual.