Meu SciELO

Serviços Personalizados

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología

versão On-line ISSN 1561-3062

Rev Cubana Obstet Ginecol vol.42 no.4 Ciudad de la Habana sep.-dez. 2016

SALUD REPRODUCTIVA Y GINECOLOGÍA

Técnica de PCR-multiplex como método diagnóstico de infecciones de transmisión sexual

Multiplex polymerase chain reaction as diagnostic method of sexually transmitted diseases

Katherine Romero Viamonte,I Adriana Ulloa CastroII

I Universidad regional Autónoma de los Andes-UNIANDES. Tungurahua, Ambato, Ecuador.

II Universidad Católica de Cuenca, sede Azogues, Ecuador.

RESUMEN

Introducción: las Infecciones de Transmisión Sexual afectan a personas de cualquier etnia, estrato social y edad. Son más comunes en quienes mantienen conductas sexuales riesgosas. El diagnóstico convencional solo permite determinar un patógeno a la vez y no se realiza una determinación completa de los microorganismos causantes de estas infecciones. El uso de nuevos y mejores métodos de diagnóstico como son los métodos moleculares, constituye una herramienta de investigación oportuna que se ajusta a la realidad actual.

Objetivo: determinar los agentes patógenos más frecuentes en las infecciones de trasmisión sexual diagnosticados por reacción en cadena de la polimerasa-multiplex en todas las mujeres que acuden al centro de salud No. 1 de Azogues.

Métodos: se realiza un estudio retrospectivo en mujeres que acuden al centro de salud No. 1 de Azogues, desde septiembre de 2015 hasta marzo del 2016.

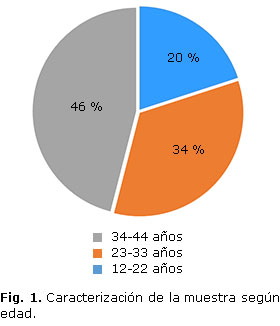

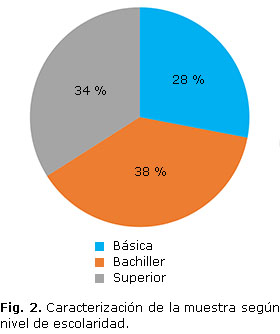

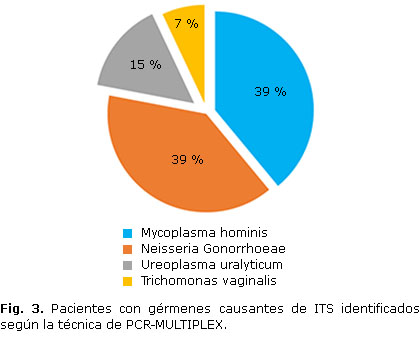

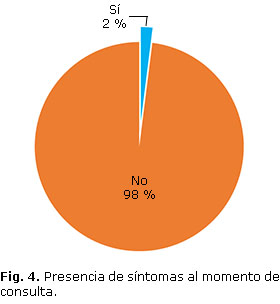

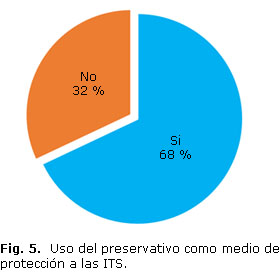

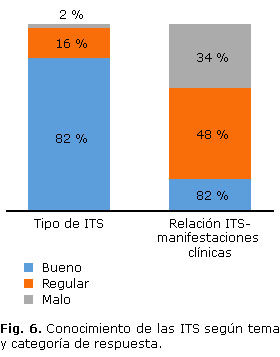

Resultados: de las mujeres que acudieron a consulta, 46 % tenían entre 34 y 44 años de edad. Las de procedencia urbana representaban el 66 % y las que tenían un nivel de escolaridad superior, representaban 38 %. La técnica de PCR Multiplex permitió determinar la presencia de Mycosplasma hominis, Neisseria gonorrhoeae, Ureoplasma urealyticun y trichomonas vaginalis aun cuando 98 % de las pacientes estaba asintomática. Entre los factores de riego para la enfermedad se encontró no utilizar preservativo y conocimiento insuficiente de las infecciones de transmisión sexual y sus síntomas.

Conclusiones: la técnica de PCR-Multiplex constituye una herramienta eficaz para la detección precoz de varios agentes patógenos.

Palabras clave: infecciones de transmisión sexual; PCR multiplex; biología molecular.

ABSTRACT

Introduction: Sexually transmitted diseases affect people from any ethnics, social strata and age. They are more frequent in people with risky sexual behaviors. The conventional diagnosis only allows determining a pathogen at a time and the causative microorganisms of these infections are not fully identified. The use of new better methods of diagnosis such as the molecular methods is a timely research tool that suits to the present realities.

Objective: To determine the most common pathogenic agents in sexually transmitted diseases that are diagnosed through multiplex-polymerase chain reaction in all women who go to the health center no.1 in Azogues.

Methods: Retrospective study of women who go to the health center no.1 in Azogues from September 2015 to March 2016.

Results: Of the group of women who went to physician´s office, 46% were 34 to 44 years. Women living in urban places accounted for 66% and those with higher education 38%. Multiplex polymerase chain reaction allowed determining the presence of Mycoplasma hominis, Neisseria gonorrhoeae, Ureoplasma urealyticun and trichomonas vaginalis even when 98% of patients were asymptomatic. Among the risk factors of the disease were non use of condom and lack of knowledge of sexually transmitted infections and their symptoms.

Conclusions: Multiplex polymerase chain reaction technique is an effective tool for early detection of several pathogenic agents.

Keywords: sexually transmitted diseases; multiplex PCR; molecular biology.

INTRODUCCIÓN

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) constituyen un grupo de patologías transmisibles que se adquieren fundamentalmente por contacto sexual. Afectan a personas de cualquier etnia, estrato social, edad, incluso a los recién nacidos que pueden infectarse en el útero o al atravesar el canal del parto. Son más comunes en aquellas personas que mantienen conductas y actitudes sexuales riesgosas, conductas inadecuadas como tener sexo de forma no protegida (no usar preservativo) y utilizar hábitos sexuales riesgosos (oro-genital y genito-anal) sin protección.1

Las infecciones de transmisión sexual representan un serio problema de salud pública en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 900 mil personas se infectan a diario. Se registran 340 millones de casos nuevos de ITS cada año en el mundo, y la proporción de casos es mayor entre personas de 15 a 49 años. En ambos sexos es similar, se observó un ligero predominio entre los hombres, entre las que destacan la sífilis, gonorrea, clamidia y tricomoniasis (Cruz, Ramos y González, 2011). Es necesario que toda la población, de conjunto con las instituciones de salud y demás instituciones afines colabore. Todo esto con el objetivo de garantizar que todas las personas puedan acceder a servicios de salud que ofrezcan prevención y tratamiento de las ITS mediante intervenciones eficaces, intentando darle cumplimiento a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de todos los individuos.2

Es importante conocer e identificar los diferentes patógenos que causan las infecciones de trasmisión sexual, sintomáticas y asintomáticas en nuestro medio así como, los factores de riesgos para contraer este tipo de enfermedad, debido a que constituyen un problema a nivel de salud pública.

De manera general, el diagnóstico de estas infecciones se realiza mediante exámenes convencionales de Laboratorio Clínico. Estas pruebas convencionales solo diagnostican un agente patógeno a la vez, de esta manera, no se realiza una determinación completa de los microorganismos causantes de estas infecciones. Por este motivo se propone el implemento de nuevos y mejores métodos de diagnóstico como son los métodos moleculares, los cuales constituyen una herramienta de investigación oportuna la cual se ajusta a la realidad actual.

Es importante citar que, entre tales metodologías, la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es la más sensible y la que se aplica más satisfactoriamente en microbiología clínica. En el caso de patógenos en particular, que son difíciles de crecer in vitro o que presentan crecimiento lento, así como en el de todas aquellas infecciones clínicamente atribuibles a diferentes agentes, la PCR ha aportado un gran valor diagnóstico.3

En los últimos veinte años, y como resultado de la propagación de la epidemia de VIH, los especialistas en ITS han adquirido nuevos conocimientos sobre la forma en que se transmiten estas infecciones. Con la elaboración de modelos matemáticos e información recabada mediante investigaciones de campo en determinados grupos de la población, se ha podido demostrar la importancia de las redes sexuales como factores cruciales en la propagación de estas infecciones.2

Se ha observado un incremento significativo del número de pacientes con sintomatología de ITS, sin que exista información estadística precisa de su prevalencia y sean además identificadas las causas que motivan este incremento. En virtud de ello, se hace necesario plantear una propuesta de investigación que nos permita -en forma documentada- establecer los microorganismos más frecuentes e identificar los factores de riesgo relacionados con la aparición de la enfermedad. El objetivo del trabajo es determinar los agentes patógenos más frecuentes en las infecciones de trasmisión sexual diagnosticados por reacción en cadena de la polimerasa-multiplex en mujeres que acuden al centro de salud No1 de Azogues desde septiembre 2015 hasta marzo del 2016.

MÉTODOS

La investigación se realizó en el Área de Salud No. 1 de la Ciudad de Azogues, provincia del Cañar, Ecuador desde septiembre de 2015 hasta marzo de 2016. El universo de estudio estuvo constituido por toda la población del sexo femenino que acudió al centro de salud No. 1 del cantón Azogues. La muestra quedó conformada por 50 mujeres en edad fértil que acudieron a consulta ginecológica a realizarse la prueba de Papanicolaou en dicho centro de atención durante el periodo de estudio. Quedaron excluidas aquellas mujeres que, a pesar de cumplir con los criterios de inclusión, no estuvieron de acuerdo en participar en la investigación. El estudio realizado fue de tipo prospectivo, descriptivo y transversal.

Para determinar los factores de riesgo de contraer alguna ITS, se tomaron los datos de una fuente primaria, el procedimiento empleado fue el interrogatorio. El método para la recolección fue una encuesta anónima con preguntas semiabiertas que abarcaban datos de caracterización general de la paciente, nivel de conocimiento de las infecciones de transmisión sexual y los factores de riesgo.

Para identificar los patógenos causantes de las infecciones de transmisión sexual se tomaron muestras secreción vaginal y se procesaron por medio de extracción de ADN y la realización de PCR Multiplex.

PROTOCOLO Seegene - Kit QIAGEN 4

Toma de muestra y transporte: Se tomaron las muestras de secreción a través del cepillado cervical con un buffer adecuado y luego fueron transportados en un Kit de recolección de muestras.

Extracción de AND-viral

1. 200 µl de la muestra

20 µl de Qiagen Proteasa

200 µl de Buffer AL

2. Llevar al vórtex por 15 segundos e incubar a 56 °C durante 10 minutos

3. Adicionar 200 µl de etanol y llevar al vórtex durante 15 segundos

4. Trasvasar el lisado a una columna y centrifugar durante 1 minuto a 8000 rpm

5. Pasar la columna a un tubo de colección de 1,5 ml limpio y adicionar 500 µl del buffer AW1, centrifugar durante 1 minuto a 8000 rpm

6. Pasar la columna a un tubo de colección de 1,5 ml limpio y adicionar 500 µl del buffer AW2, centrifugar durante 3 minutos a 14000 rpm

7. Pasar la columna a un tubo de colección de 1,5 ml limpio, centrifugar durante 1 minuto a 14000 rpm

8. Adicionar 50 µl del Buffer AE en el centro de la membrana e incubar a temperatura ambiente durante 2 minutos

9. Centrifugar durante 1 minuto a 8000 rpm

10. Congelar la muestra a -4 °C (10)

Amplificación

A. Preparar la PCR Mastermix

4 µl 5X STD6 ACE PM

3 µl Solución 8-Mop

10 µl 2X Multiplex Master Mix

17 µl volumen total de la PCR Mastermix

B. Mezclar por inversión más de 5 veces o mediante agitador vórtex rápida y centrifugar brevemente.

C. Coloque alícuotas de 17 µl del PCR Mastermix en 0,2 ml en tubos para PCR y cerrar los tubos.

D. Añadir 3 µl de cada muestra de ácido nucleico a su tubo respectivo

17 µl PCR Mastermix

3 µl muestra de ácidos nucleicos

20 µl volumen total de reacción

NOTA:

1. Utilizar una punta de pipeta nueva para cada muestra

2. Para el Control Negativo, utilice 3 µl de la ETS NC, en lugar de muestra de ácidos nucleicos.

3. Para el Control Positivo de PCR, utilice 3 µl de la PC STD, en lugar de muestra de ácidos nucleicos

4. Evite la contaminación cruzada del PCR Mastermix y las muestras con el Control Positivo.

E. Inmediatamente se comienza el proceso de PCR con el respectivo programa

| Segmento | Número de ciclos | Temperatura | Duración |

| 1 | 1 | 94 °C | 15 minutos |

| 2 | 40 | 94 °C 63 °C 72 °C | 0,5 minutos 1,5 minutos 1,5 minutos |

| 3 | 1 | 72 °C | 10 minutos |

Detección

A. Electroforesis en gel de agarosa

1. Electroforesis 5 µl de los productos de PCR en un gel de agarosa al 2 % que contenía EtBr.

Al finalizar, todos los datos fueron tabulados, procesados y representados estadísticamente en números y porcientos. El estudio se efectuó conforme a las reglamentaciones y principios éticos existentes para la investigación en humanos y los estudios clínicos.

RESULTADOS

Como se puede apreciar en la figura 1, el mayor porcentaje de mujeres que acudieron a consulta ginecológica para realizarse la prueba de Papanicolaou, estuvieron en las edades comprendidas entre 34 y 44 años de edad (46 %) seguido del grupo de edades de 12 a 22 años. Se plantea que el promedio de edad en Ecuador para iniciar las relaciones sexuales es a los 19 años.

La figura 2 muestra cómo, a pesar de no evidenciarse diferencias significativas en cuanto al grado de escolaridad de las pacientes atendidas, predominó la asistencia de aquellas que habían culminado el bachillerato pero que no habían continuado otros estudios (38 %). Le siguen las de educación superior (34 %) y por último, las pacientes que tenían educación básica (28 %).

En la figura 3, se expresa como, luego de la aplicación de la técnica de PCR Multiplex en las pacientes que acudieron a consulta, se pudo determinar la presencia de Mycoplasma hominis y de Neisseria gonorrhoeae (39 %). Se detectó el germen Ureoplasma urelyticum, (15 %) y la Trichomonas vaginalis (7 %).

Es válido aclarar que dichas pacientes no acudieron a consulta por esta razón; sino, a realizarse la prueba de Papanicolaou que le correspondía según el esquema.

La figura 4 muestra cómo, solo una paciente (2 %) de las que acudieron a consulta presentaba alguna sintomatología relacionada con infecciones de transmisión sexual. Sin embargo,22 % de las pacientes presentaba alguna ITS; de ellas, es importante destacar que 4 % presentaba más de un germen concomitante. La única paciente que presentaba sintomatología fue diagnosticada con Trichomonas vaginalis.

De acuerdo a los resultados mostrados en la figura 5, 68 % de las mujeres manifestó que sí utilizaba el preservativo como medio de protección para las infecciones de transmisión sexual, independientemente del número de parejas sexuales que hubiera tenido.

Al indagar sobre los conocimientos que poseían las pacientes sobre el tema de las Infecciones de Transmisión Sexual, en el figura 6 se pudo observar que la mayoría de ellas tenían un buen conocimiento del tipo de ITS (82 %). Sin embargo, al abordar el tema de los diferentes síntomas que estas enfermedades podían provocar, se observó que 34 % tenía malos conocimientos al respecto y 48 %, conocimientos catalogados como regulares y solamente un 18 % tenía buenos conocimientos sobre los síntomas y su relación con las ITS.

Con la aplicación la prueba de chi cuadrado, se pudo evidenciar que la no utilización del preservativo durante las relaciones sexuales, estaba estrechamente relacionada con la presencia de gérmenes causantes de enfermedades de transmisión sexual.

La misma prueba evidenció que el desconocimiento sobre la existencia de diferentes tipos de infecciones de transmisión sexual estaba estrechamente relacionado con la presencia de ITS. Sin embargo, el desconocimiento sobre los síntomas específicos de diferentes tipos de infecciones de transmisión sexual no estaba relacionado con la presencia de este tipo de enfermedad.

DISCUSIÓN

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a pesar de que el Papanicolaou es actualmente la principal estrategia para la prevención secundaria del cáncer cervical, en Ecuador la cobertura de la citología es muy baja (apenas 28 %).

En relación con la asistencia a realizarse la prueba de Papanicolaou y el nivel de escolaridad, los datos obtenidos en la investigación son coincidentes con los de Klimovsky y Matos.5 En ellos se observó una asociación directa estadísticamente significativa entre haber completado la escuela primaria y haberse hecho la citología cervical en algún momento. Esta asociación directa también se detectó en mujeres de escolaridad más alta, pero no fue estadísticamente significativa.

Por otra parte, las mujeres que habían asistido a la universidad tuvieron una asistencia tres veces más alta para hacerse el Papanicolaou en los últimos 3 años, comparado con las que nunca habían ido a la escuela o que no habían completado la primaria.5

De igual manera, Fernandes (2009), obtuvo como resultado que la mayoría de las pacientes (64,4 %) que acudían a realizarse la prueba de Papanicolaou en una zona de Brasil, fueron mujeres con alto nivel de escolaridad.6

En cuanto a la determinación de gérmenes a través de la PCR Multiplex, Zapara (2011) realizó una investigación basada en la amplificación de un fragmento del gen ADN ribosomal 16s mediante PCR en tiempo real para su aplicación como método de diagnóstico e identificación molecular en infecciones bacterianas locales realizado. Este autor también arribó a la conclusión de que la PCR resultaba ser una técnica eficiente y reproducible para detectar bacterias de relevancia clínica en controles positivos y en muestras clínicas en un ensayo de campo limitado; por lo que apoyaba su utilidad para detectar infecciones.7

Una ventaja del diagnóstico temprano de susceptibilidad a una enfermedad de origen genético mediante PCR; consiste en que permite no sólo introducir cambios en el estilo de vida o una farmacoterapia en el paciente con el fin de detener o retrasar la manifestación de la enfermedad; sino también, efectuar un seguimiento supervisado.

Arráiz y otros (2007), realizaron un estudio con el objetivo de determinar por medio de la técnica de PCR, la presencia de infecciones de transmisión sexual. Obtuvieron como resultado, que del total de la población que presentaban gérmenes, la tasa de prevalencia de pacientes asintomáticas fue de 7,4 %. No hubo diferencias significativas entre las pacientes sintomáticas.8

Llanes y otros (2014) como resultados de su investigación obtuvieron un 44,1 % de positividad a infecciones vaginales por T vaginalis, C albicans y G vaginalis. La cifra alcanzada es considerable, si se tiene en cuenta que las mujeres se encontraban asintomáticas y acudieron a los consultorios médicos por otras causas.9

Resultados similares se obtuvieron en la presente investigación, donde, el motivo de consulta de las pacientes fue la realización de la prueba de Papanicolaou y no sospechaban de la presencia de ningún germen causante de ITS.

Hasta la fecha, el preservativo aún es el método anticonceptivo utilizado más popular, fundamentalmente entre adolescentes.

En la Encuesta Nacional sobre Crecimiento Familiar, el uso del condón en la última relación sexual aumentó entre las mujeres del 31 % en 1988 al 52 % en 2006-2010 y entre los varones del 53 % al 75 %.

Las tasas de uso actual del preservativo en ambos estudios también pueden ser menores de lo pensado, debido a la validez incierta y hasta cierto punto cuestionable del auto-reporte de este y otros comportamientos sexuales que son propensos al sesgo.

Por ejemplo, en una muestra con base clínica de mujeres afroamericanas de 15 a 21 años de edad en Atlanta, 186 mujeres jóvenes reportaron 100 % de uso del preservativo a través de una técnica de auto-entrevista asistida por audio. Entre estas mujeres, 34 % tenía un marcador biológico positivo para sexo vaginal sin protección en los últimos 14 días (reacción en cadena de la polimerasa del cromosoma Y).10

En otro estudio relacionado con el tema y realizado en Cuba por García y otros, se pudo determinar que el preservativo no se usó nunca en 30 % de las encuestadas y ocasionalmente en un 49 %. Las principales causas argumentadas para no usarlo fueron expresar que resultaba incómodo y que no le gustaba a su pareja.11

Resultados similares obtuvo Soto en un estudio en adolescentes y adultos jóvenes de Chiclayo donde, el análisis multivariado mostró que los factores asociados al no uso de condón en varones fueron la falta de disponibilidad, disminución del placer y relación amorosa. En las mujeres fue la pérdida de romanticismo, interferencia con la relación sexual y uso de otro método anticonceptivo.12

La controversia encontrada en los resultados puede estar relacionada con las diferencias socioculturales existentes entre los países donde se desarrollaron estas investigaciones y la población objeto que fue utilizada en el estudio.

Hoy en día, por lo general, los estudios relacionados con el uso del condón se realizan mayoritariamente con el sexo masculino o con adolescentes independientemente del sexo. A diferencia de la muestra utilizada en nuestra investigación donde todas son mujeres y menos del 20 % son adolescentes.

De ahí, la importancia de educar a la población desde edades tempranas e incentivar al uso del preservativo en las prácticas sexuales. Muchas de las enfermedades de transmisión sexual no tienen sintomatología evidente y se corre el riesgo de que se subestime las grandes implicaciones que pueden tener estas para la salud reproductiva y salud en general.

Se encontraron pocas investigaciones relacionadas con el conocimiento de las ITS; tal vez por la misma razón mostrada anteriormente de que, los estudios relacionados con el conocimiento de esta enfermedad se realizan mayoritariamente en adolescentes independientemente del sexo.

En un estudio de este corte realizado por Castro pero en adolescentes de un centro educativo, se obtuvieron resultados parcialmente similares, donde 66,5 % manifestó buenos conocimientos sobre los tipos de infecciones de transmisión sexual y 34,5 % conocimientos regulares sobre los diferentes síntomas que podían provocar cada una de estas enfermedades, por lo que en este último punto predominaron también los buenos conocimientos (64,9 %).13

Una de las razones que podrían justificar las diferencias obtenidas podría radicar en que dicha investigación fue realizada en Cuba, donde el tema de la sexualidad se aborda de una manera más abierta y menos prejuiciada en diferentes medios como la televisión, la radio, la escuela y en el mismo ámbito familiar. De esta manera, desde edades tempranas los adolescentes conocen las diferentes manifestaciones clínicas. Esto es favorable, pues al notar la presencia de alguno de estos síntomas, le comunican a sus representantes y permite una atención médica temprana y por lo tanto, más efectiva.

Durante la investigación, se pudo apreciar que la mayoría de las infecciones de transmisión sexual diagnosticadas eran asintomáticas; por lo que lo más importante es que la población en general tenga conocimiento de su existencia independientemente de las manifestaciones clínicas que posean cada una de ellas.

Educar a la población en este sentido resulta de gran importancia, pues el hecho de que se tenga percepción del riesgo y se sepa que dichas enfermedades pueden acarrear graves consecuencias a la salud mental, social y reproductiva independientemente de los síntomas que produzca, es un paso de avance para que comience a disminuir los índices de aparición de este tipo de enfermedades.

La naturaleza asintomática de las infecciones de transmisión sexual y la escasa cobertura diagnóstica (cabe resaltar que no todas las pacientes tienen acceso a la técnica de PCR Multiplex) existente, contribuyen a la propagación de las ITS, con el consecuente impacto económico y social que supone el tratamiento de sus secuelas. Teniendo en cuenta estas consideraciones, se podría evaluar la posibilidad de realizar esta técnica en servicios de salud terciarios o en la pesquisa selectiva de las poblaciones de riesgo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Díez M, Díaz A. Infecciones de transmisión sexual: epidemiología y control. Rev Esp Sanid Penit. 2011[citado 16 de junio de 2016];13:58-66. Disponible en: http://scielo.isciii.es/pdf/sanipe/v13n2/en_05_revision.pdf

2. Cruz C, Ramos U, González A. Guía de prevención, diagnóstico y tratamiento de las ITS. 2011.[citado 6 de junio de 2016]. Disponible en: http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/normatividad/guia_prevencion_diagnostico_ITS-FEB13CS4.pdf .

3. Méndez S, Pérez E. La PCR múltiple en microbiología clínica. Enfermedades infecciosas y microbiología clínica. 2004[citado 16 de junio de 2016];2(3). Disponible en: http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-la-pcr-multiple-microbiologia-clinica-13058027 .

4. Qiagen, 2010. QIAamp® DNA Mini and Blood Mini Handbook.

5. Klimovsky E, Matos E. El uso de la prueba de Papanicolaou por una población de Buenos Aires. Bol Oficina Sanit Panam. 1996;121(6):502-10.

6. Fernandes Veríssimo J, Rodrigues Lacerda SH, Costa Alexandre Silva da YG, Silva Moura da LC, Brito Alípio Lima de M, Azevedo Veríssimo de JW, et al. Conhecimentos, atitudes e prática do exame de Papanicolaou por mulheres, Nordeste do Brasil. Rev. Saúde Pública [Internet]. 2009[cited 2016 Sep 04];43(5):851-8. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102009000500015&lng=en http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102009005000055

7. Zapata GG. Diseño y optimización de un sistema de amplio espectro basado en la amplificación de un fragmento del gen ADN ribosomal 16s mediante reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real para su aplicación como método de diagnóstico e identificación molecular en infecciones bacterianas locales. Tesis para optar por el título de Ingeniería en Biotecnología. Ecuador; 2011. [citado 16 de junio de 2016]. Disponible en: http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/4975/1/T-ESPE-033011.pdf

8. Arráiz R, Ginestre M, Perozo A, Castellano M, Urdaneta B, García MM. Diagnóstico molecular y prevalencia de infecciones por Chlamydia trachomatis en pacientes sintomáticas y asintomáticas de una población del estado de Zulia, Venezuela. Revista chilena de Infectología. 2007[citado 20 de abril de 2016];24(1):48-52. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-10182007000100007&lng=es&tlng=es

9. Llanes M, González O, Sánchez L, Fernández O. Prevalencia de Trichomonas vaginalis, Candida albicans y Gardnerella vaginalis en mujeres sin síntomas de vaginitis. Revista de Ciencias Médicas. 2014[citado 16 de junio de 2016];20(2). Disponible en: http://www.medigraphic.com/pdfs/revciemedhab/cmh-2014/cmh142e.pdf

10. Noguerol ME. Uso del preservativo en adolescentes como método de prevención de enfermedades. Pediatrics. 2013[citado 16 de abril de 2016];132. Disponible en: http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=82841

11. García Roche RG, Cortés Alfaro A, Vila Aguilera LE, Hernández Sánchez M, Mesquia Valera A. Comportamiento sexual y uso del preservativo en adolescentes y jóvenes de un área de salud. Rev Cubana Med Gen Integr [Internet]. 2006[citado 2016 Sep 04];22(1). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252006000100003&lng=es

12. Soto V. Factores asociados al no uso del condón. Estudio en adolescentes y adultos jóvenes de Chiclayo. An. Fac. med. 2006[citado 2016 Sep 04];67(2). Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832006000200008

13. Castro Abreu I. Conocimientos y factores de riesgo sobre infecciones de transmisión sexual en adolescentes. Rev Haban Cienc Méd [Internet]. 2010[citado 2016 Jun 04];9(Suppl 5):705-16. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2010000500014&lng=es

Recibido: 20 de agosto de 2016.

Aprobado: 4 de septiembre de 2016.