Introducción

La divulgación científica marca el paso, utilizando la distinción que encontramos en Núñez Jover (1999), de la ciencia-como-actividad, que es la investigación, a la ciencia-como-saber. Es el cuerpo de ciencia divulgada y validada lo que se toma, en un momento histórico determinado, como conocimiento científico.

La ciencia-como-actividad no puede pretender ser neutral, debido a «la naturaleza social de la práctica científica y su consecuente comprometimiento con los valores, prioridades e intereses propios de la estructura y los agentes sociales» (Núñez Jover, 1999, p. 126). En un marco más amplio, «ninguna actividad humana […] resulta una actividad aislada del conjunto de sentidos que caracterizan el mundo histórico y social de una persona, de una institución y de una sociedad» (Cornejo et al., 2016, p. 129).

No obstante, para Núñez Jover, las cualidades de neutralidad y objetividad sí se esperan de la ciencia-como-saber. Como señala Fairclough (2001), el conocimiento se produce como discurso, circula como discurso y los ciudadanos lo consumimos como discurso. Entonces, puesto que el almacén y vehículo del conocimiento científico es la lengua, los atributos de neutralidad y objetividad son también, por extensión, deseables en el discurso científico.

Sin embargo, García Negroni (2008) presenta una relación de estudios recientes que evidencian la presencia en el discurso científico-académico de marcas del emisor, esto es, de subjetividad, y que incluyen la identidad autoral, los marcadores de énfasis y de atenuación, marcadores de actitud, citas y referencias al saber ajeno, mecanismos argumentativos, expresiones del conflicto académico, entre otras.

En este artículo, entenderemos por subjetividad, en sentido estricto, el conglomerado de experiencias conscientes del ser humano (tales como creencias, deseos, emociones, intenciones…) y nos proponemos ilustrar cómo esta está presente en algunas prácticas discursivas de los escritores de la ciencia, pero abordándola desde la óptica del análisis semántico del discurso y tomando como objeto de análisis lo que se ha llamado modalidad semántica (Caballero, 2014 [1995] ; Galbán Pozo, 2003). Privilegiamos, además, un enfoque pragmático, es decir, centrado en las metas comunicativas que los emisores de discurso buscan lograr.

Pretendemos mostrar un hecho fundamental: que la subjetividad en el discurso científico no es únicamente un subproducto del proceso discursivo, sino que cumple funciones comunicativas esenciales a la praxis científica.

Marco conceptual: discurso, discurso científico y modalidad semántica

Por discurso entenderemos, sucintamente, el «uso de la lengua en un contexto particular» (Charaudeau y Maingueneau, 2002, p. 179), la actividad humana de hacer uso de la lengua en una situación específica, con un fin específico, dirigida a un interlocutor específico.

Teniendo en cuenta la situación y las condiciones de producción del discurso, su organización, los medios lingüísticos empleados, se pueden identificar «formas socialmente ratificadas [de utilizar la lengua] en conexión con un particular tipo de actividad social» (Stecher, 2010, p. 101). Entre estos tipos de discurso, se distinguen los discursos literario, político, jurídico, entre otros. Aquí, nos ocuparemos del discurso científico.

El discurso científico tiene como universo referencial las investigaciones científicas y el conocimiento sobre el mundo que estas producen, y se realiza en diversos géneros textuales: libros, artículos, ensayos, tesis, ponencias, entre otros. A continuación, algunas de sus características más prominentes, según Gómez de Enterría (1998):

Cubre necesidades comunicativas propias de los ámbitos científicos y técnicos.

Utiliza un metalenguaje propio de las áreas del conocimiento.

Aspira a una relación unívoca entre términos y conceptos.

Aspira a un máximo de eficacia, concisión y claridad.

Muestra rasgos gramaticales recurrentes: nominalización, tiempos verbales específicos, conectores lógicos, construcciones impersonales…

Realiza modalidades lógicas para indicar certeza, probabilidad, incertidumbre, atenuación…

El discurso científico ha sido descrito -por oposición al discurso literario o al coloquial, por ejemplo- como eminentemente informativo y libre de marcas subjetivas o polifónicas (Verdejo Segura, 2003). Pécheux (1990 [1983] ) comentaba la voz des-subjetivizada, anónima, ahistórica de la ciencia, que, según él, ayudaba en la construcción de la imagen de certezas y verosimilitud que tradicionalmente se le atribuye al discurso científico. No obstante, esta concepción ha cambiado sustancialmente en años recientes, a medida que se ha ido reconociendo y desestigmatizando la presencia de subjetividad también en este tipo de discurso. A decir de Castelló et al. (2011), este discurso «ha perdido gradualmente su etiqueta tradicional de discurso objetivo e impersonal y se ha convertido en una empresa persuasiva que implica la interacción entre escritor y lector» (p. 106).

Todo discurso es producido por un ser humano. Los seres humanos somos animales cognitivos, sociales, pero también profundamente subjetivos. Toda nuestra experiencia del mundo tiene lugar desde una perspectiva personal, teñida por experiencias anteriores, estados de ánimo, creencias morales… Inevitablemente, entonces, al poner en palabras nuestra experiencia del mundo, nuestra subjetividad tiñe también los discursos que producimos. El resultado es que, como observa Velasco Giles (2014), «los discursos […] no son reflejo neutro del mundo, sino construcciones subjetivas, formas de construir el mundo» (p. 5).

Los trabajos del Grupo de Estudios Semánticos y del Discurso de la Universidad de La Habana (p. ej. Caballero Díaz, 2014 [1995] , y Galbán Pozo, 2003) han discretizado y sistematizado esta subjetividad en cierta medida informe, en un modelo teórico y aparato analítico que dan cuenta de su realización lingüístico-discursiva. A esta realización de la subjetividad humana en la lengua y el discurso se la llama modalidad semántica. Este término se opone al de modalidad lógica, o simplemente modalidad, de uso más difundido, pero cuyo alcance se limita al valor de verdad de las proposiciones enunciadas. La modalidad lógica tiene su componente de subjetividad, pues en ella intervienen las nociones de posibilidad y necesidad (modalidad alética), certeza (modalidad epistémica), obligaciones y normas (modalidad deóntica), pero la subjetividad humana es más amplia y el concepto de modalidad semántica refleja este hecho.

En la bibliografía, cuando se habla de subjetividad en la ciencia, se hace referencia fundamentalmente a lo valorativo, es decir, a lo axiológico, como en los textos de Núñez Jover; a procedimientos formales que delatan la presencia de un autor inmerso en una red intertextual, como en García Negroni (2008), quien se centra en las personalizaciones y despersonalizaciones -al igual que López (2006)-, y en los modos de referir la palabra ajena en artículos científicos, o en Monserrat et al. (2011), quienes analizan la presencia de la voz autoral en el discurso académico; al carácter argumentativo del discurso científico, como en Coracini (1991) y también en López (2006); o a la presencia explícita, implícita u oculta del compromiso autoral, como en Bolívar et al. (2018).

No obstante, el logro principal de las investigaciones semánticas cubanas radica en la identificación de seis tipos distintos de subjetividad susceptibles de realizarse lingüísticamente. Estos tipos se definen y delimitan por los estados mentales experimentados por un sujeto de conciencia que, cuando se semiotizan, se traducen en valores modales de naturaleza semántica que caracterizan a un actante lingüístico-discursivo o sujeto modalizador, que típicamente es el emisor de discurso.

Estos valores se sistematizan en seis categorías semánticas modales:

Valoración: Se basa en la oposición de los valores axiológicos ‘bueno’ y ‘malo’, que el sujeto modalizador atribuye a los referentes del discurso. Al incorporar los contradictorios de estos valores y su conjunción (el valor ambiguo), obtenemos la escala axiológica

Interés: Expresa concentraciones de la atención y motivaciones para actuar. Se basa en las oposiciones de los valores ‘interés’ y ‘desinterés’ e ‘interés’ y ‘obligación’. La incorporación de contradictorios y conjunciones produce, para la primera oposición, los valores ‘interés’, ‘desinterés’ e ‘indiferencia’ (ni ‘interés’ ni ‘desinterés’); y para la segunda oposición, los valores ‘deseo’ (‘interés’ y ‘no obligación’), ‘conminación’ (‘no interés’ y ‘obligación’), ‘compromiso’ (‘interés’ y ‘obligación’) y ‘exclusión’ (ni ‘interés’ ni ‘obligación’).

Lealtad: Se basa en la relación del hablante con su interlocutor y en su estrategia discursiva, en cómo este amolda su discurso en términos de la posición que asume ante la verdad de sus enunciados, y de las decisiones comunicativas más o menos inteligentes, más o menos planificadas, que toma durante la interacción discursiva.

Certidumbre: Muestra los grados de seguridad o determinación del sujeto modalizador, que puede presentarse como ‘seguro’ e ‘inseguro’, y como ‘decidido’ e ‘indeciso’.

Afectividad: Expresa precisamente las relaciones afectivas con los referentes del discurso. Se construye sobre la oposición básica entre las actitudes ‘me gusta’ y ‘no me gusta’.

Expresividad: Refleja los estados emocionales del emisor y el control que este tiene sobre ellos. Los valores modales reflejan emociones positivas y negativas susceptibles de encontrar una realización semántico-lingüística.

Además de estas seis categorías semánticas modales clásicas, puede vislumbrarse un séptimo tipo de subjetividad, que llamamos legitimación y que refleja cómo los emisores de discurso establecen que algo (un objeto, una persona, una idea…) merece o no la pena de ser mencionado, considerado, tenido en cuenta, traído a colación, o si es o no relevante para el discurso actual. Los sujetos modalizadores se muestran entonces, de manera general, como ‘legitimadores’ o ‘deslegitimadores’.

Finalmente, la subjetividad del hablante también se puede identificar en el empleo de escalas subjetivas (no normadas o no institucionales), por ejemplo, en el uso de adjetivos como rápido, elevado, reducido, y de adverbios como pronto o frecuentemente, que dependen de la perspectiva del observador-hablante.

Como puede apreciarse en este breve bosquejo, la subjetividad que encuentra su realización en el discurso es más amplia que los aspectos valorativos, aunque es cierto que, en mayor o menor medida, la valoración acompaña a menudo otros tipos de subjetividad.

Se desprende de lo visto que la subjetividad, al ser multiforme y permear todo discurso humano, se manifiesta también en el discurso científico. Esto significa que la llamada objetividad, neutralidad o imparcialidad del discurso científico no dejan de ser mitos. Es cuestionable si deben ser siquiera ideales a los que aspirar, pues la subjetividad parece cumplir funciones bien definidas en la divulgación científica. Es lo que pretendemos mostrar en el estudio que presentamos.

Metodología y caracterización del corpus

Seleccionamos 14 artículos científicos en español, que tomamos de revistas especializadas en las áreas de la física (2), la química (2), la psicología (3), la lingüística (4) y la medicina (3), y que fueron publicados entre 2003 y 2020.

Sometimos estos artículos a un análisis textual, sirviéndonos del método de análisis semántico del discurso, que permite estudiar la construcción del significado en unidades discursivas complejas, y del método de análisis dimensional (Caballero Díaz, 2014 [1995] ; Galbán Pozo, 2003), que permite focalizar el estudio en las distintas dimensiones que componen el significado lingüístico. Nos centramos, primeramente, en la dimensión modal, que refleja las actitudes subjetivas del hablante ante los referentes de su discurso.

Conformamos así un corpus de 62 enunciados modalizados, esto es, en los que se realizaba al menos uno de los tipos de modalidad semántica presentados ut supra: el uso de escalas subjetivas, la valoración, el interés, la lealtad, la certidumbre, la afectividad, la expresividad y la legitimación. Los enunciados fueron extraídos de la introducción, la sección de métodos y materiales, la sección de resultados, la sección de discusión, las conclusiones (o secciones equivalentes, para artículos que no estaban explícitamente organizados de esta forma) y, en dos casos, del título. Excluimos los resúmenes, pues consideramos que cualquier hallazgo encontrado en ellos iba a estar presente también en el cuerpo del artículo.

Posteriormente, nos centramos en la dimensión ilocutiva o pragmática, que comprende el componente interactivo del significado, mediante el cual el emisor de discurso interactúa con sus interlocutores para lograr metas comunicativas.

Resultados y discusión

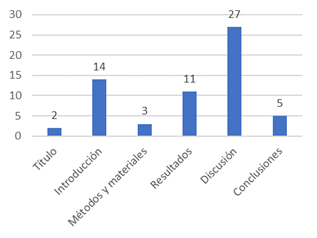

Lo primero que observamos fue la distribución de los enunciados del corpus con arreglo a la sección de donde fueron extraídos (Fig. 1).

La mayoría de los enunciados fueron encontrados en la sección de discusión, en la introducción y en la sección de resultados. Los enunciados de la sección de discusión casi duplican en cantidad a los de la introducción y representan casi la mitad del total. Esto es de esperar, pues es esta sección la que, típicamente, ofrece a los investigadores mayor libertad discursiva, y en la que entran a jugar los procesos de interpretación, marcados siempre por la subjetividad del interpretante.

Luego, identificamos los tipos de modalidad semántica que se realizaban en cada enunciado del corpus y calculamos el índice de frecuencia (f) de cada uno. Para esto, simplemente dividimos la cantidad de ocurrencias de cada tipo de modalidad semántica por el total de enunciados (Fig. 2).

El tipo de modalidad semántica más frecuente es la valoración (f = 0,84), que supera por más del doble a los siguientes tres tipos más frecuentes: el uso de escalas subjetivas (f = 0,31), la certidumbre (f = 0,24) y la legitimación (f = 0,23). Esta diferencia se explica parcialmente por el hecho de que la valoración acompaña a menudo a otras formas de subjetividad. Los tipos de menor frecuencia en el corpus fueron el interés (f = 0,06) y la expresividad (f= 0,03).

Por otra parte, no se encontraron realizaciones de las categorías modales de lealtad ni de afectividad (f= 0,00). Si nos permitimos generalizar este hecho a la totalidad del discurso científico, diríamos que este no se caracteriza por la presencia de marcadores de sinceridad (p. ej., juramos que, nos consta que) ni de insinceridad (como el sarcasmo), ni por la presencia de marcadores afectivos, p. ej., de agrado o desagrado. Otros marcadores asociados a la categoría de lealtad -de astucia, por ejemplo, asociados típicamente a la manipulación- también parecen ser ajenos a este género de discurso, aunque, al considerar la estrategia discursiva global, materializada en la organización del texto científico, son evidentes procedimientos que, sin llegar a ser manipulativos, denotan una planificación inteligente del discurso (p. ej., selección de las fuentes, citas de autoridad, orden de las informaciones presentadas…).

Estos resultados cuantitativos confirman una idea que planteábamos anteriormente: la subjetividad en la ciencia no se reduce a lo axiológico o valorativo, aunque estos contenidos parezcan ser mayoritarios. Si el corpus analizado es representativo, en el discurso científico se realizan también otros tipos de subjetividad, relacionados con las escalas que se emplean, las concentraciones de la atención o motivaciones para actuar (interés), los grados de seguridad de los investigadores (certidumbre), las emociones experimentadas (expresividad) y la legitimidad que los autores le atribuyen a los referentes de su discurso. Brindaremos ejemplos comentados de todos.

Una vez establecido este hecho mediante el análisis de la dimensión modal de los enunciados, nos centramos en su dimensión pragmática. Analizamos entonces cómo estos contenidos subjetivos contribuyen a la consecución de metas comunicativas que, proponemos, son constitutivas de la praxis científica.

En la exposición cualitativa que sigue, utilizaremos como criterio organizador la sección del artículo en la que se encontraron los enunciados.

Modalizaciones en el título

En los títulos de los artículos, fueron dos los enunciados modalizados:

Evaluación de las páginas web en lengua española útiles para el médico de atención primaria (Rancaño García et al., 2003)

El cadmio, ¿su presencia nos alerta de la contaminación antropogénica? (Gamboa, 2019)

En 1), el título nos muestra de entrada la naturaleza eminentemente subjetiva (evaluación, útiles) del contenido del artículo. La utilidad constituye un juicio de valor, específicamente una valoración del efecto beneficioso que tiene algo para la persona que lo usa; la evaluación es simplemente un tipo de valoración (Caballero Díaz, 2014[1995] ) que, si bien es cierto que es el resultado de un proceso de análisis y, como tal, goza de determinada autoridad institucional, no deja por ello de ser una expresión de la subjetividad.

La noción de utilidad es ubicua en los debates sobre la función social de la ciencia. En este ejemplo, aunque no está dicho explícitamente, la utilidad de las páginas web evaluadas se transfiere al propio estudio que las tuvo como objeto. Rancaño García et al. parecen decirle al lector: «Estudiamos algo útil; por tanto, nuestra investigación es útil». La cuestión se vuelve en ocasiones problemática porque, al ser la utilidad una cualidad atribuida por un juicio de valor, siempre suscita la pregunta «¿Para quién?». Para el lector del gran público, es importante comprender que los escritores de la ciencia no lo tienen necesariamente a él o a ella en mente cuando dicen útil. Es igualmente importante para los escritores de la ciencia explicitar, como hacen Rancaño et al., en quién están pensando cuando dicen útil.

En 2), la modalización se revela en el verbo alertar, vinculado a la categoría modal de interés, y en el sustantivo contaminación, que constituye una valoración negativa del efecto que tiene, en este caso, la acción humana. Estos dos contenidos modales operan juntos para suscitar el interés del lector, pues Gamboa le atribuye a su objeto de estudio, ya desde el título, esta cualidad de suscitar interés.

En ambos casos, entonces, la subjetividad expresada tiene la función pragmática de ofrecer al lector una caracterización del objeto de estudio. En el caso de 1), esta caracterización se transfiere a la propia investigación.

Modalizaciones en la introducción

En la introducción de los artículos, encontramos un total de 14 enunciados modalizados. No los citaremos todos aquí, sino solo aquellos que presentan modalizaciones y funciones pragmáticas distintivas.

Consideremos primero los siguientes cuatro enunciados:

[Existen] únicamente datos limitados sobre el valor pronóstico de la PET/TC con 18F-FDG en el CPCP (Budak et al, 2020, p. 10)

[Fue] en las últimas décadas cuando se dio una explosión de estudios sobre este asunto (González, 2016, p. 200)

Las investigaciones que buscan comprender los factores asociados al SAP han obtenido conocimiento valioso […] (Bracco Bruce et al., 2018, p. 15)

[…] un enfoque que en los últimos años se ha erigido en tema de discusión en los más importantes centros de investigación en ciencias humanas, y que en nuestro país no está ni lo suficientemente difundido ni ha sido lo suficientemente aplicado (Borzi, 2012, p. 100)

En 3) y 4), la modalización está dada por el uso de escalas subjetivas: datos limitados y una explosión de estudios. Lo que se considera limitado o una explosión depende completamente de la apreciación de los autores. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando un biólogo evolutivo escribe recientemente o un salto evolutivo. Para el biólogo, puede tratarse de un período de miles, decenas de miles o cientos de miles de años; pero el lector, cuando forma parte del gran público, no opera necesariamente con las mismas escalas.

El conocimiento de estas escalas subjetivas con las que operan los escritores de la ciencia es vital para manejar las expectativas del público. Cuando se debaten los usos terapéuticos de la manipulación genética, por ejemplo, pronto no significa ‘el año que viene’, sino más bien ‘dentro de 10 o 15 años’, quizás más. Los pacientes con enfermedades crónicas pueden sentirse frustrados, decepcionados o traicionados por la comunidad científica si el tratamiento que les fue prometido no llega pronto, aunque al respecto se haya dado una explosión de investigaciones.

En 5) y 6), la modalización consiste en valoraciones del estado del arte. En 5), se trata de una valoración positiva de resultados anteriores (conocimiento valioso), mientras que en 6) esta valoración es negativa.

Borzi crea nada más y nada menos que una situación de alarma: ‘el mundo se nos ha ido por delante y nuestra ciencia es deficiente’. El componente valorativo viene dado por dos elementos: el adjetivo importantes y el cuasidictamen no está ni lo suficientemente difundido ni ha sido lo suficientemente aplicado, una valoración del panorama científico actual del país, donde la medida de lo que sería suficiente solo la tiene la autora. Todo esto le sirve, por supuesto, para legitimar su propia investigación y decirle al lector: «No hay que temer; mi artículo va a llenar ese vacío».

En estos casos, entonces, la subjetividad en el discurso tiene la función pragmática de caracterizar y evaluar el estado del arte que sirve de punto de partida a la investigación que se presenta.

Consideremos ahora los siguientes dos enunciados:

Los polímeros tienen una excelente resistencia mecánica […] (Praderes-Cabrera y de la Torre-González, 2019, p. 3)

La importancia de la definición [lexicográfica] y las dificultades inherentes a su formulación justifican la abundante bibliografía que examina el problema (Sita Farias, 2017, p. 180)

En ambos casos, como en los enunciados tomados de los títulos, la subjetividad se emplea para caracterizar el objeto de estudio: en 7), mediante el adjetivo valorativo excelente; y en 8), mediante los sustantivos valorativos importancia y dificultades.

En 8), Sita Farias atribuye la existencia de un gran número de trabajos publicados a la importancia de la cuestión, importancia que es, huelga decirlo, una valoración suya. Con esto, la autora dice al lector dos cosas: primero, que el tema que va a tratar en su artículo (las técnicas para redactar definiciones para diccionarios) es importante y vale la pena leerlo; y segundo, que todos los colegas que han dedicado tiempo y recursos a investigar la misma cuestión han hecho bien, pues la cuestión lo merece. Los elementos subjetivos presentes en 8) participan en la construcción de la imagen social de la ciencia, al legitimar no solamente el trabajo de la autora, sino toda una agenda de investigación.

Los siguientes son otros dos casos de legitimación:

[Este modelo…] es el que cuenta con mayor respaldo empírico; de ahí que en el presente estudio se abordó la perspectiva del PYD desde dicho modelo (Betancourt Ocampo et al., 2019, p. 79)

[Existen] ciertas discrepancias o inconsistencias entre los hallazgos reportados en los diferentes estudios que no pueden obviarse […] (Angulo y Alonso, 2019, p. 2)

En 9), los autores legitiman su adhesión a un marco teórico refiriendo su mayor respaldo empírico con respecto a otras alternativas. En 10), los autores, mediante una valoración negativa del estado del arte (discrepancias o inconsistencias), legitiman un vacío de conocimiento, una situación problemática y un problema de investigación, que, según ellos, no pueden obviarse.

Por último, consideremos los siguientes dos enunciados:

La tomografía por emisión de positrones/tomografía computarizada con [18F-FDG] constituye una técnica de imagen eficaz utilizada para el diagnóstico y la estadificación del CPCP (Budak et al., 2020, p. 10)

De esta forma, se podrá contar con evidencia que demuestre la importancia de favorecer un desarrollo positivo en los jóvenes […], lo cual resulta importante para la comunidad en la que se desenvuelven los estudiantes universitarios, […] todo ello en beneficio de nuestra sociedad (Betancourt Ocampo et al., 2019, p. 82).

En 11), los autores presentan una valoración positiva (eficaz) de la metodología empleada en su investigación. En 12), Betancourt Ocampo et al. ofrecen una caracterización valorativa anticipada (desde la introducción) de sus resultados, por medio de los sustantivos importancia y beneficio, de los adjetivos importante y positivo, y del verbo favorecer. Esto les sirve también para legitimar la propia investigación.

Modalizaciones en la sección de métodos y materiales

En esta sección, encontramos solamente tres enunciados modalizados, provenientes de un mismo artículo, que presentamos a continuación:

Todos los pacientes [disponían] de información suficiente sobre su estadificación y seguimiento […] (Budak et al., 2020, p. 10)

[Los] pacientes permanecieron descansando en una habitación tranquila y cálida durante 60min (Budak et al., 2020, p. 10)

El SUV es el parámetro más utilizado para la evaluación semicuantitativa de las imágenes de la PET […] (Budak et al., 2020, p. 10)

En 13) y 14), los autores brindan caracterizaciones de elementos específicos de la metodología empleada: en 13), mediante el adjetivo suficiente, relativo a una escala subjetiva; y en 14), mediante los adjetivos valorativos tranquila y cálida (relativos también a una escala subjetiva). En 15), mediante el uso de la singularización el parámetro más utilizado -que, teniendo en cuenta que los autores no reseñan toda la bibliografía relevante para mostrar que, en efecto, es el más utilizado, corresponde al punto máximo de una escala basada también en una apreciación subjetiva, que comprende además una valoración positiva implícita (‘si es el que más se usa, es bueno’)-, se legitima la metodología empleada en la investigación.

Modalizaciones en la sección de resultados

En esta sección, encontramos un total de 11 enunciados modalizados. Citaremos solo aquellos que presentan modalizaciones y funciones pragmáticas distintivas.

Veamos primeramente los siguientes tres enunciados:

Tras recibir tratamiento con corticoides, los síntomas de febrícula y la tos mejoraron de forma significativa (Liu et al., 2020, p. 35)

[Las] micrografías obtenidas en el MEB […] revelan una buena dispersión de los NTC y más uniforme […] (Praderes-Cabrera y de la Torre-González, 2019, p. 7)

Cada [técnica de recolección de información] generó información valiosa analizada en este artículo (Bracco Bruce et al., 2018, p. 21)

En estos casos, se ofrecen caracterizaciones valorativas positivas de los resultados de investigación: en 16), mediante el verbo mejoraron y el uso de la escala subjetiva de forma significativa (asumiendo que no se refiera aquí a la significancia estadística); en 17), mediante los adjetivos buena y uniforme; y en 18), mediante el adjetivo valiosa. En este último, la valoración positiva de los resultados se transfiere también a la metodología empleada (las técnicas de recolección de información).

En los siguientes tres enunciados, además de brindarse caracterizaciones de los resultados, se realizan valores modales de certidumbre en los grados de seguridad de los autores ante sus afirmaciones.

Teniendo en cuenta los síntomas clínicos del paciente, la singularidad de las imágenes y los resultados analíticos, pensamos que el paciente podría tener una policondritis recidivante (Liu et al., 2020, p. 35)

La actuación del grupo ALT aparentemente fue algo mejor que la del grupo BLQ y, mientras que en ambos casos esta pareció mejorar a lo largo de los bloques de ensayos, no ocurrió lo mismo en el grupo CTRL (Angulo y Alonso, 2019, p. 7)

[En la figura] puede apreciarse claramente cómo desde el principio los participantes del grupo BLQ actuaron notablemente mejor que los del grupo ALT […] (Angulo y Alonso, 2019, p. 6)

En estos casos, la caracterización de los resultados está dada por el sustantivo singularidad, en 19); el adjetivo valorativo mejor y el verbo valorativo mejorar, en 20); y el adjetivo mejor, en 21).

En 19) y 20), los marcadores pensamos que, podría (uso del pospretérito), aparentemente y pareció, asociados a la categoría modal de certidumbre, específicamente a determinado grado de inseguridad, funcionan para atenuar las afirmaciones de los autores, en este caso, sus interpretaciones de los resultados, y para salvar así su responsabilidad. En 21) vemos el caso contario: el marcador claramente denota un alto grado de seguridad por parte de los autores. En combinación con la construcción impersonal puede apreciarse -que, por su propia naturaleza impersonal, funciona como cuantificador universal-, esta seguridad se transfiere (o debe transferirse) también a los lectores.

Modalizaciones en la sección de discusión

En esta sección, encontramos un total de 27 enunciados modalizados, de los que citaremos solamente aquellos que presentan modalizaciones y funciones pragmáticas distintivas.

Entre estos, encontramos modalizaciones y funciones pragmáticas presentes en otras secciones de los artículos, aunque algunas son nuevas. Considérese el ejemplo siguiente:

La relatividad general predice muchas otras cosas sorprendentes, además de las ondas gravitacionales (Alcubierre, 2012, p. 7)

El adjetivo sorprendente en 22), que caracteriza el objeto de estudio y el estado del arte, expresa un valor subjetivo asociado a la categoría semántica modal de expresividad: la sorpresa es una reacción emocional causada por un estímulo, en este caso las predicciones de la relatividad general. El lector debe entender que dichas predicciones van quizás en contra del sentido común; de él se espera entonces que comparta el entusiasmo de los investigadores y que se construya una imagen de la ciencia como una empresa emocionante, llena de sorpresas placenteras que estimulan y recompensan la curiosidad humana, valiosa en sí misma al margen de beneficios prácticos. Por supuesto, para el científico, sorprendente puede significar llanamente ‘inesperado’ o ‘incompatible con el conocimiento actual’, pero el escritor tiene muy poco control sobre lo que el lector interpreta, sobre todo cuando es un lector lego.

En la sección de discusión, la subjetividad se emplea también para caracterizar y evaluar los resultados y la metodología de la investigación, como en los siguientes ejemplos:

Se considera que el estadio de la enfermedad representa el factor pronóstico más importante (Budak et al., 2020, p. 11)

Lo anterior puede considerarse como una contribución importante de este estudio, ya que en México no existe evidencia empírica del modelo de Lerner […] (Betancourt Ocampo et al., 2019, p. 88)

[Los] programas de preexposición alternada y en bloques fueron igualmente efectivas [sic], mejorando la diferenciación de estímulos de forma similar (Angulo y Alonso, 2019, p. 13)

En 23), la singularización valorativa el … más importante caracteriza positivamente tanto los resultados del estudio como la metodología empleada, en este caso, la selección de un factor pronóstico. En 24), se valora positivamente los resultados de la investigación y su impacto (una contribución importante), a la vez que se implica una valoración negativa del estado del arte anterior al estudio (en México no existe evidencia empírica del modelo). En 25), la valoración positiva de los resultados y de la metodología se realiza por medio del adjetivo efectivas y de la forma verbal mejorando.

Es también común encontrar en esta sección marcadores de (in)seguridad, vinculados a la categoría semántica modal de certidumbre, que atenúan o refuerzan las afirmaciones de los investigadores, como en los ejemplos siguientes:

El hecho de que nuestro estudio evaluó únicamente los parámetros de la PET del tumor primario puede haber influido sobre los hallazgos obtenidos (Budak et al., 2020: 12)

Este resultado estaría mostrando de nuevo un efecto de aprendizaje perceptivo […] (Angulo y Alonso, 2019, p. 8)

[La] habilidad para diferenciar [los estímulos] no fue tan buena, viéndose claramente afectada por la experiencia previa con los estímulos. (Angulo y Alonso, 2019, p. 8)

[Nuestros] hallazgos coinciden con los resultados de estudios previos con técnicas diferentes […], por lo tanto, no hay duda de que es posible que exista una relación positiva de la empatía con el sistema de neuronas espejo. (Betancourt Ocampo et al., 2019, p. 88)

En 26), los autores matizan los resultados obtenidos con la atenuación puede haber influido. En 27), se atenúa una interpretación de los resultados mediante el uso, nuevamente, del pospretérito (estaría).

Los autores de 28) no atenúan su interpretación de los resultados, sino que la refuerzan con un valor de seguridad realizado otra vez en el adverbio claramente. Como antes, esta seguridad se transfiere (o debe transferirse) al lector. El enunciado incluye también una valoración negativa de los resultados (no fue tan buena).

En 29), los autores hacen colisionar valores contrarios de seguridad e inseguridad en la construcción no hay duda de que es posible, ambivalente entre reforzamiento (no hay duda) y atenuación (es posible). Aunque creemos que, en este caso, la intención fue hacer referencia a la posibilidad lógica (todo lo que no es necesariamente falso), es fácil interpretar es posible en su sentido más llano, probabilístico e incierto. Por tanto, la imagen que se lleva el lector es una de incertidumbre, apoyada además por el subjuntivo exista. Por otra parte, al señalar la coincidencia de sus hallazgos con los resultados de estudios previos, los autores apelan a la coherencia del conocimiento científico para legitimar ante el lector sus propios resultados.

Los últimos ejemplos de esta sección muestran otros casos de (des)legitimación:

[En] ocasiones el efecto alterno-bloques no se ha presentado tan claramente como sería deseable si se quiere aceptar la generalidad del efecto. (Angulo y Alonso, 2019, p.12).

[Este] punto merece ser investigado con mayor profundidad. (Bracco Bruce et al., 2018, p. 26)

[La] percepción de los internos es un factor que podría brindar mayores luces a la comprensión del SAP en el contexto penitenciario (Bracco Bruce et al., 2018, p. 26)

En 30), los autores, a partir de una escala subjetiva (tan claramente como sería deseable), deslegitiman una interpretación posible de los resultados. En 31) y 32), los autores legitiman investigaciones futuras sobre el tema (merece ser investigado, podría brindar mayores luces). En 32), esta legitimación se combina con una atenuación en el uso del pospretérito podría.

Modalizaciones en las conclusiones

Por último, en las conclusiones de los artículos encontramos un total de cinco enunciados modalizados:

Actualmente, la contaminación por cadmio es de gran preocupación para el mercado de exportaciones de cacao orgánico peruano […] (Gamboa, 2019, p. 16)

[La] 18F-FDG constituye un instrumento valioso en la PR, debido a su elevada sensibilidad para detectar inflamación condral, así como por su moderada captación ósea (Liu et al., 2020, p. 36)

[Es] imprescindible tomar en cuenta el contexto político y social para construir una mirada sistémica e integral […] (Bracco Bruce et al., 2018, p. 26)

[Este estudio] da elementos empíricos que permiten modificar la visión negativa que se ha tenido acerca de la juventud (Betancourt Ocampo et al., 2019, p. 88)

En 33), se ofrece una caracterización del objeto de estudio como causante de gran preocupación, un sintagma que realiza valores de las categorías modales de interés (el objeto acapara la atención) y de expresividad (la preocupación es una emoción negativa). Esto le sirve a Gamboa para, además, legitimar investigaciones futuras sobre el tema. En 34), se evalúa la metodología empleada en el estudio por medio de una valoración positiva (un instrumento valioso) y de dos escalas subjetivas (elevada sensibilidad y moderada captación ósea). Los autores de 35) legitiman y valoran positivamente la metodología empleada, que califican de imprescindible. En 36), los autores legitiman los resultados no solo por valorarlos positivamente, sino por los efectos que estos pueden tener en la sociedad.

Conclusiones

En el corpus analizado, hemos visto la subjetividad no como un simple subproducto del proceso discursivo, sino como una herramienta de la que se sirven los autores para cumplir objetivos pragmáticos o metas comunicativas. Estas funciones pragmáticas de la subjetividad resultaron ser:

Caracterizar el objeto de estudio y, por extensión, la propia investigación.

Manejar las expectativas del público.

Evaluar el estado del arte.

Evaluar la metodología utilizada.

Evaluar los resultados obtenidos.

Salvar la responsabilidad autoral (p. ej., atenuando o deslegitimando interpretaciones de los resultados).

Asegurar al lector de la credibilidad de los resultados.

Legitimar la propia investigación (p. ej., la situación problemática y el problema de investigación).

(Des)legitimar agendas de investigación.

Construir una imagen social de la ciencia.

Involucrar emocionalmente al gran público en la empresa científica.

El análisis de un corpus más amplio podrá sin duda identificar otras.

Estas funciones pragmáticas son parte constituyente de la praxis científica, praxis que incluye también la divulgación como construcción discursiva del conocimiento. Todas estas son acciones imprescindibles, primero, para participar activamente en el esfuerzo colaborativo que es la investigación científica; y, segundo, para que el conocimiento científico pueda cumplir sus funciones sociales. Es difícil ver cómo todo esto podría lograrse sin hacer intervenir la subjetividad humana.