Introducción

La leche de vaca (LV) es uno de los alimentos más consumidos en el mundo, hay quien la considera imprescindible para los niños y quienes la llaman directamente veneno, su mala fama nace por la elevada frecuencia con que produce alergias o intolerancias. 1 Entre sus bondades está el aporte de nutrientes esenciales, calcio, potasio y vitamina D, entre otros; de igual forma, reduce el riesgo de enfermedades como hipertensión y síndrome metabólico. (2

Su consumo también puede producir molestias, principalmente por déficit enzimático, intolerancia a la lactosa o reacción alérgica, que se describe como alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV), es la más frecuente en niños e implicada en una variedad de reacciones de hipersensibilidad. (3,4

Se convierte en una inesperada “segunda oleada” de la epidemia dentro de la categoría de enfermedades no infecciosas, sobre todo en los últimos 15-20 años, aumenta drásticamente su frecuencia en lactantes y niños preescolares, hasta llegar, en algunos países, a tener una prevalencia en torno al 10%, con un incremento también en las reacciones graves. 5

Etiquetada como un serio problema de salud que pone en riesgo el adecuado proceso de la tolerancia oral en el infante, así como su adecuado crecimiento y desarrollo. Todo niño tiene la posibilidad de desarrollar la alergia, pero la herencia genética, la temprana exposición al alérgeno, el medio ambiente, la variedad de parto y el tipo de alimentación son algunos de los factores de riesgo que intervienen y hacen que aumenten o disminuyan las probabilidades de aparición en él. 5-7

La APLV comprende reacciones adversas mediadas por IgE (inmediata tipo I), no mediadas por IgE (celular) y la mixta (inmediata y tardía). En ello juega papel preponderante el tracto gastrointestinal como órgano inmunológico que actúa por medio del tejido linfoide, y que posee una amplia red de células que interactúan con el ambiente, para la protección en la entrada de sustancias externas. (7

La prevalencia de la alergia a las proteínas de la leche de bovino, en el ámbito mundial constituye 1-12. 8) Otro estudio de cohorte en la región, pero en menores de 24 meses de vida encuentra una incidencia de 0,7 %. En Islandia, Alemania, España y Lituania, cada niño que tiene reto oral positivo a la LV también exhibe prueba positiva para IgE específica; no obstante, en el Reino Unido, Holanda, Polonia e Italia existen casos de alergia con prueba de IgE negativa. 9

Otras literaturas médicas internacionales reconocen que la prevalencia varía de acuerdo con el grupo racial y los hábitos de consumo de productos lácteos, en Estados Unidos de América el 6 % de los niños la padece y el 3 % de los infantes indígenas de Noruega, pero en países como Corea no supera el 0,3 %. 10,11

Entre tanto, los reportes específicos de la APLV en Latinoamérica son escasos, de acuerdo con cifras reportadas, la prevalencia de alergia a las proteínas de la leche de vaca en niños menores de 1 año puede ser, incluso, del 7,5 %. 4 En Chile, Camila Cordero y col. mostró en su estudio, una prevalencia que oscila entre 2 y 7 %. 12

Unido a ello se refiere que hoy día, en el pensar del médico general integral ni en el del pediatra cubano se integra la enfermedad como un serio problema de salud en ascenso, a pensar, por el bajo índice de práctica de lactancia materna exclusiva (LME) en el recién nacido y lactante. 13

El país según datos ofrecidos exhibe un 66,7 % de introducción de lactancia artificial en ambos grupos etarios, lo que traduce que aumente el riesgo potencial de padecerla. De tal manera frecuentemente no se sospecha, por lo tanto, el diagnóstico y el tratamiento se retrasan. (14

También la incidencia institucional de la afección se desconoce al no existir registros de años precedentes que así lo avalen, cuestión que sin dudas obstaculiza el desarrollo de las investigaciones.

Todavía se reportan nuevos casos, lo que advierte que es necesario pensar en la enfermedad, tal circunstancia representa una fisura cognitiva y se levanta como un obstáculo para desarrollar y perfeccionar el proceso médico asistencial en el hospital, espacio que resulta útil y necesario llenar con recientes estudios; he aquí la motivación que tuvo el colectivo de autores para realizar el presente trabajo, el cual se fundamenta y orienta en la proposición de las siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles rasgos clínicos y epidemiológicos que caracterizan a los pacientes con diagnóstico de alergia a las proteínas de la leche de vaca, atendidos en el Hospital Infantil “Hermanos Cordové” durante el período 2017 - 2021?.

Lo expresado en el planteamiento del problema es una situación no favorable, por lo cual realizar la presente investigación es una necesidad absoluta e impostergable.

Se evidenciaron importantes datos de la enfermedad que llenaron el vacío de información mencionado, y que servirán de base para la futura confección de una Guía de buenas prácticas clínicas institucional con proyección a generalizarse, basada en la mejor evidencia científica y adecuada a la realidad nacional, que facilite el diagnóstico, el tratamiento oportuno y el seguimiento de la enfermedad, que evite la aparición de complicaciones y que mejore la calidad de vida de los pacientes que la padecen. De lograrse todo ello se le confiere al vigente estudio valor social y práctico.

El objetivo es caracterizar clínica y epidemiológicamente a pacientes con alergia a las proteínas de la leche de vaca.

Métodos

Tipo de estudio: se realizó un estudio longitudinal, descriptivo y retrospectivo de los pacientes que padecieron alergia a las proteínas de la leche de vaca, ingresados en el Hospital Infantil “Hermanos Cordové”, del municipio Manzanillo, provincia Granma, durante el período 2017 - 2021.

Universo: la población estuvo conformada por los 10 pacientes egresados de la institución en el período de referencia con diagnóstico de alergia a las proteínas de la leche de vaca. No se emplearon criterios de muestra para la realización de la investigación.

Criterios de inclusión: pacientes menores de dos años de edad cuyos expedientes clínicos reflejaron alergia a las proteínas de la leche de vaca como diagnóstico.

Criterios de exclusión: pacientes cuyos expedientes clínicos presentaron errores u omisiones que invalidaron la información necesaria al estudio o la hicieron poco fiable.

Variables de estudio:

Edad: se evaluó según los meses cumplidos (recién nacido; de 1-6 meses; de 7-12 meses; de 13-24 meses).

Sexo: se definió según el sexo biológico de pertenencia (femenino o masculino).

Estadía: se evaluó según los días de permanencia en el hospital (hasta 5 días o menos de 5 días).

Evaluación nutricional: se evaluó según las normas cubanas de pediatría. Percentiles peso/talla (desnutrido: -3P; delgado: 3-10P; normopeso: 10-90P).

Tiempo de evolución de la enfermedad: cuantitativa discreta: Tiempo que media entre la aparición de los síntomas y signos y el diagnóstico de la enfermedad (0-24 horas y de 25-48 horas).

Síntomas y signos: son las manifestaciones clínicas de la enfermedad: (diarreas, lesiones en piel, vómitos, palidez cutáneo-mucosa, rinorrea, tos).

Lactancia: se evaluó según la leche administrada (materna; artificial; mixta).

Factores de riesgo: factores que aumentan la posibilidades de padecer la enfermedad (atopía personal; atopía familiar; parto por cesárea).

Exámenes complementarios: analítica indicada al paciente para diagnóstico: (hemograma completo; conteo absoluto de eosinófilos; determinación sérica de IgE; cuantificación de Ig).

Métodos de nivel teórico:

Analítico sintético: durante el análisis racional del conocimiento teórico existente en las fuentes bibliográficas sobre la enfermedad, y en la comprensión y expresión resumida del fenómeno y sus propiedades.

Histórico lógico: para la búsqueda y obtención de la información presente en las fuentes bibliográficas relativas a la afección, y al establecer el comportamiento de la misma en su sucesión cronológica, para luego expresar de manera coherente la esencia de ese movimiento.

Inducción y deducción: para el proceso de abstracción y ascensión del conocimiento y para explicar la esencia y relaciones del objeto de estudio.

Métodos de nivel empírico:

Observación no estructurada: para constatar el problema declarado en el aspecto físico, psicológico y social.

Medición: en la expresión tangible de los aspectos cuantitativos y cualitativos de las características inherentes al objeto de estudio, mediante números absolutos, porcentajes, tasas, media aritmética, etc.

Revisión de documentos: se exploraron las historias clínicas, el libro de control de datos del Departamento de Registros Médicos y Estadísticas del hospital, de la consulta de Alergia y el de egresos de la sala de Gastroenteritis, con el fin de obtener información acerca de los pacientes objetos de la investigación.

Clínico epidemiológico: para la exploración y reconocimiento en los sujetos estudiados, de las características relacionadas con los aspectos determinantes en el proceso salud - enfermedad correspondiente a la APLV que, al vincularlos con la población general, permitirá establecer los nexos entre lo biológico y lo social.

Métodos estadísticos:

Estadística descriptiva: para determinar, procesar y describir los resultados cuantitativos que se obtuvieron a través del procesamiento de la información relacionada con los pacientes objetos de estudio. Se utilizó el programa estadístico SPSS (paquete estadístico para las ciencias sociales) versión 11.5 en español para Windows y el cálculo porcentual como medida de resumen.

Se emplearon las medidas estadísticas descriptivas (media y desviación estándar) para el resumen de las variables cuantitativas continuas a través de la opción de análisis de datos dentro de Herramientas del MS Excel.

Se estimó la tasa de morbilidad de pacientes con diagnóstico de APLV, a partir de la tasa puntual y la tasa global a través de las siguientes fórmulas:

Tasas anuales: se calcula según el número de ingresos por alergia a la proteína de la leche de vaca al año, dividido entre el total de ingresos en la sala de gastroenteritis/año. Luego el resultado de esta operación se multiplica por 100.

Tasa global: se calcula según el número de ingresos por alergia a la proteína de la leche de vaca en el período, dividido entre el total de ingresos en la sala de gastroenteritis en el período. Luego el resultado de esta operación se multiplica por 100.

Resultados

En la tabla 1, se observa el predominio del sexo femenino (60 %) y la mayoría de los recién nacidos tenían entre 1 a 6 meses, lo que representa el 60 %.

Tabla 1 Pacientes con APLV según edad y sexo.

| Grupos de edad (meses) | Sexo | Total | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Femenino | Masculino | |||||

| No | % | No | % | No | % | |

| Recién nacido | 1 | 10,0 | - | - | 1 | 10,0 |

| De 1-6 | 4 | 40,0 | 2 | 20,0 | 6 | 60,0 |

| De 7-12 | - | - | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 |

| De 13-24 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 2 | 20,0 |

| Total | 6 | 60,0 | 4 | 40 | 10 | 100 |

Fuente: Expedientes clínicos.

En el presente estudio predominó la estadía inferior a 5 días para un 70 % y en cuanto al valor nutricional, el 50% estaban desnutridos, lo que ha sido explicado por la vulnerabilidad de este grupo ante alteraciones inmunológicas. (Tabla 2)

Tabla 2 Estadía en pacientes con APLV y evaluación nutricional de los mismos.

| Variable | Pacientes | |

|---|---|---|

| No. | %* | |

| Estadía | ||

| Hasta 5 días | 7 | 70 |

| Más de 5 días | 3 | 30 |

| Evaluación nutricional | ||

| Desnutrido | 5 | 50 |

| Delgado | 3 | 30 |

| Normopeso | 2 | 20 |

Fuente: Expedientes clínicos.

*Total de pacientes con APLV=10.

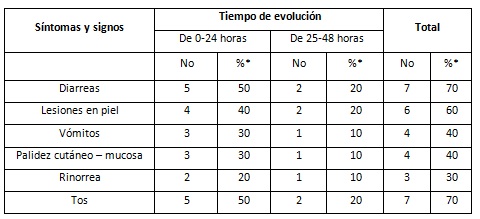

El 70 % de los pacientes presentaron diarreas como principal síntoma, seguidamente de las lesiones en piel que representaron el 60 % de los casos, con un predominio 0 a 24 horas en cuanto al tiempo de evolución. (Tabla 3)

Tabla 3 Pacientes según tiempo de evolución de la APLV.

Fuente: Expedientes clínicos.

*Total de pacientes con APLV=10.

Solo un 20 % recibieron LME hasta los 6 meses de edad, lo que incrementa los riesgos de padecer la APLV, unido a la introducción de nuevos alimentos a la dieta. (Tabla 4)

Dentro de los factores de riegos para APLV predominó el parto por cesárea con el 50 % de los casos y en cuanto a los exámenes complementarios, se les realizo hemograma completo a la totalidad de los pacientes. (Tabla 5)

Tabla 5 Pacientes según factores de riesgo y exámenes complementarios para la APLV.

| Variable | Pacientes | ||

|---|---|---|---|

| No. | %* | ||

| Factores de riesgo | |||

| Parto por cesárea | 5 | 50 | |

| Atopia personal | 4 | 40 | |

| Atopia familiar | 3 | 30 | |

| Exámenes complementarios | |||

| Hemograma completo | 10 | 100 | |

| Conteo absoluto de eosinófilos | 4 | 40 | |

| Determinación sérica de IgE | 2 | 20 | |

| Cuantificación de IgE | 1 | 10 | |

Fuente: Expedientes clínicos.

*Total de pacientes con APLV=10.

Discusión

El resultado obtenido en cuanto al predominio del sexo femenino con 6 pacientes, de 1 a 6 meses con el 60 %, coincide con el obtenido por la doctora Mehaudy R y col. (14 con el 55,2 % de preponderancia en hembras y edad promedio de diagnóstico de 3,6 meses. De igual forma Domínguez García y col. (10 las mujeres representaron 86,7 % del total. Sin embargo, Cuevas Rivas y col. (6) en su investigación el sexo masculino fue el más predominante (61,3 %). Resultado que difiere a los del presente estudio.

Sobre la edad, los autores consideran que el predominio en los lactantes responde a relativa inmadurez de su sistema inmunológico, pobre experiencia antigénica, la no lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad y desnutrición proteico energética, todo lo cual los hace más vulnerables a padecer ciertos procesos inmuno alérgicos.

Predominó la estadía inferior a 5 días. Con respecto a este dato, no se encontró literatura para establecer comparación, los investigadores otorgan valor a otras variables. Sin embargo, el colectivo de autores de la presente investigación, la confiere válida para destacar el pronto egreso tras no iniciar y/o concluir la analítica que precisa la enfermedad. En menor grado al seguimiento de la prueba diagnóstica de tolerancia a la leche hidrolizada.

Existió predominio de pacientes desnutridos, lo que ha sido explicado por la vulnerabilidad de este grupo ante alteraciones inmunológicas. Desnutrición resultante de varias crisis pudiera deberse al subdiagnóstico o el manejo incorrecto de la enfermedad.

En cuanto las manifestaciones clínicas más comunes que presentaron los bebés se encontraron las diarreas y las lesiones de piel. Díaz Gutiérrez en su investigación refleja que las lesiones de la piel como la urticaria local o generalizada, el angioedema y la diarrea son unas de las reacciones inmediatas que padecen los pacientes con APLV. (15

Canto Martínez y Alonso Rubio 16 en su estudio el 31 % de los pacientes presentó manifestaciones clínicas cutáneas; mientras que 83,3 % padeció síntomas digestivos, dentro de los más importantes se encuentran la diarrea y los vómitos.

Las manifestaciones clínicas de APLV son varias y puede afectar a diferentes sistemas orgánicos, como la piel, el aparato digestivo y respiratorio; y ocasionar erupciones cutáneas, eccemas, vómitos, diarreas, cólicos, resuellos o llantos excesivos. La sintomatología de aparición tardía es predominante digestiva incluyendo tres síndromes: la proctocolitis digestiva, la enteropatía y la enterocolitis inducida por las proteínas de la leche de vaca. (16

Se observó que la minoría de los niños se le administraba leche materna exclusiva hasta los 6 meses, lo que traduce mayor riesgo de padecer la APLV, unido a la introducción de nuevos alimentos a la dieta. Esto coincide con el estudio de la Sociedad Española de Pediatría a lo referente con las ventajas de la LME. También coincide con estudio realizado en Universidad Médica de Costa Rica en 2018, que arroja que el 89 % de menores de 6 meses sin lactar desarrollaron la enfermedad. (17

Otros estudios muestran que los niños menores de 3 meses pueden desarrollar la enfermedad aun teniendo lactancia exclusiva, lo que coincide con el presente estudio en dos de los pacientes estudiados. (18

En cuanto al predominio de la cesárea como factor de riesgo, estudio de González Hernández y col. (19 plantea correspondencia de la colonización por Clostridium (cesárea) y Bifidobacterias (vía vaginal) con desarrollo de la enfermedad: mayor prevalencia en partos distócicos, Clostridium con predisposición aumentada en un 65 % paciente de su estudio.

La información epidemiológica sobre la APLV en Argentina es anémica. Mehaudy y col. (14 en su estudio de 11 años demuestra una prevalencia de 0,8 %, el diagnóstico de la enfermedad se incrementa a través del tiempo y cambia de 0,4 % en 2004 a 1,2 % en el 2014; el 55,2 % son niñas y la edad promedio de diagnóstico 3,6 meses. El 55,8 % de los infantes nacen por cesárea. Los síntomas de inicio preponderantes son las deposiciones con sangre (41,4 %); los síntomas IgE mediados representan el 27,6 % y el 68,7 % de ellos se inician tras la incorporación de la leche.

Los exámenes complementarios incluyen el hemograma completo, que puede mostrar anemia con eosinofilia, conteo absoluto de eosinófilos, la determinación de inmunoglobulinas, fundamentalmente la IgE, que aunque no es específica para el diagnóstico, resulta orientadora en la diferenciación entre sujetos atópicos y no atópicos.

El pronóstico es bueno si a los cinco años la tolerancia es completa en los casos de alergia no mediada por IgE, y del 80 % en la mediada por IgE. Son factores de mal pronóstico: inicio precoz y con síntomas intensos, sensibilización a caseína y a otros alimentos, así como la exposición sintomática a cantidades de leche inferiores a 10 mL. 20

Los autores consideran que los pilares fundamentales para el tratamiento son la supresión del líquido y sus derivados. Recomendamos que, si está con lactancia materna, que la progenitora no ingiera lácteos; y en caso de lactancia artificial, debe tomar fórmula láctea hidrolizada, o en mayores de seis meses y sin clínica digestiva, indicar fórmulas de soya.

Cuba tributa escasas investigaciones relacionadas con el tema, solo tres en el último quinquenio; lo que resulta insuficiente para establecer comparaciones. Los autores reflexionan que tras la apreciación de la actividad asistencial en el Hospital Infantil “Hermanos Cordové” de Manzanillo, desde una perspectiva cotidiana, no existe criterio unificado sobre la verdadera repercusión que tiene la APLV dentro del complejo proceso de atención en salud que presta la institución. En el orden administrativo hay una argumentación empírica que coloca a la enfermedad como un problema sanitario que merece pronta y especial atención.

Conclusiones

En la investigación, el sexo femenino y las edades de uno a seis meses fueron las más sobresalientes. La diarrea y las lesiones de piel fueron las manifestaciones clínicas más frecuentes de los pacientes con alergia a las proteínas de la leche de vaca. Los lactantes desnutridos, con lactancia artificial y antecedentes de parto por cesárea tienen mayores probabilidades de padecer esta enfermedad.