Introducción

En la actualidad, el desarrollo territorial precisa de un enfoque hacia el bienestar humano que incluya la interacción sociedad-naturaleza [1, 2]. Esta demanda de bienestar, sustentado en el acceso a la naturaleza o los ecosistemas, se conoce como Servicios Ecosistémicos (SE) y son los beneficios, directos o indirectos, que ofrecen los ecosistemas, de índole [3, 4]:

Contemplativo

Educativo

Recreativo

Científico

Económico

Ecológico

Cultural

otros que contribuyen a mantener y mejorar la calidad del medio ambiente y de la vida en general.

Se reconoce la complejidad de las interacciones entre los sistemas sociales y ecológicos; así como la necesidad de entender que, en la toma de decisiones, la gobernanza se basa en las interacciones de los sistemas humanos con los SE [5]; sin embargo, es limitada la integración de los SE en el ordenamiento territorial [6] y el respectivo proceso de toma de decisiones [7; 8] como parte del desarrollo territorial [9], lo cual constituye un desafío clave de la gobernanza territorial. En los intentos de satisfacer esta necesidad han surgido equivalencias entre los términos SE y contribución de la naturaleza a los hombres [10].

De manera común, las decisiones económicas han priorizado valores de la naturaleza, como los aportes para la alimentación, que son valores de mercado que no reflejan, adecuadamente, cómo los cambios en la naturaleza inciden en la calidad de vida de las personas. Se pasa por alto los valores no comerciales asociados con las contribuciones de la naturaleza a las personas o los SE, como la regulación del clima, el acervo genético y la identidad cultural [11].

Los principales enfoques de los estudios sobre SE y, más reciente, sobre contribuciones de la naturaleza [9], abordan análisis de los componentes y procesos del ecosistema involucrados en la provisión de servicios [12; 13], identificación de aspectos socioeconómicos que afectan los ecosistemas [14], la valoración económica e identificación de opciones que permitan mantener estos servicios y los incentivos de pagos por SE [15]. Menos frecuentes son los estudios sobre el apoyo de los SE a los gobiernos [16] y a procesos de gobernanza en planes sectoriales locales [17].

En Cuba, se centran los estudios sobre SE, en integración de estos a procesos de desarrollo socioeconómico sectoriales [18; 19] y de valoración económica, como una herramienta útil para cuantificarlos en términos monetarios y para estimar el valor futuro [20; 21] y otros que abarcan la educación ambiental [22]. En este contexto el Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el año 2030, proyecta implementar un modelo de gestión local, que integre la protección y uso sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas bajo la autoridad de los gobiernos territoriales [23]. Al margen de esta proyección, la literatura consultada refleja que los estudios de casos que se abordan por la comunidad científica en Cuba, en su mayoría, no abordan este tipo de integración. Ante este contexto y la voluntad política existente, resulta útil contar con un procedimiento que integre los SE en la planificación del desarrollo territorial, a través de los procesos de gestión gubernamental, toma de decisiones y estrategias de desarrollo sectoriales.

El presente artículo tiene como objetivo presentar un procedimiento para la integración de los servicios ecosistémicos a la planificación territorial en el contexto socioeconómico de Cuba, para apoyar la toma de decisiones. Se ilustran los resultados de su aplicación en la Ciénaga de Majaguillar.

Métodos

La investigación posee un enfoque cuantitativo, se asumió la dialéctica materialista como regla general del conocimiento, que permitió abordar el objeto de estudio en sus interrelaciones esenciales mediante la selección de un sistema de métodos del nivel teórico y empírico. Del nivel teórico se seleccionan el histórico-lógico, que permite investigar y analizar los orígenes y evolución de la planificación territorial y el término SE; así como, el analítico-sintético para el estudio del marco teórico-referencial, el inductivo-deductivo para analizar los enfoques que pueden integrarse y considerarse en la elaboración del procedimiento con enfoque sistémico-estructural, para organizar dialécticamente la secuencia de pasos que conduce a cumplir el objetivo.

Del nivel empírico se desarrolla la revisión documental de leyes, normativas, regulaciones, políticas sectoriales y otros procedimientos propuestos, que integran los SE [24; 25; 26], con el fin de identificar brechas para la investigación, en el contexto cubano y otros escenarios, además de evaluar las tendencias en el empleo de los SE. Se aplica la técnica participativa de grupos focales [27], en dos direcciones, una dirigida a los expertos para captar los criterios y conocimientos en temas de SE y planificación territorial y otra dirigida a los actores sectoriales involucrados, para captar sus intereses y expectativas en el proceso de desarrollo territorial.

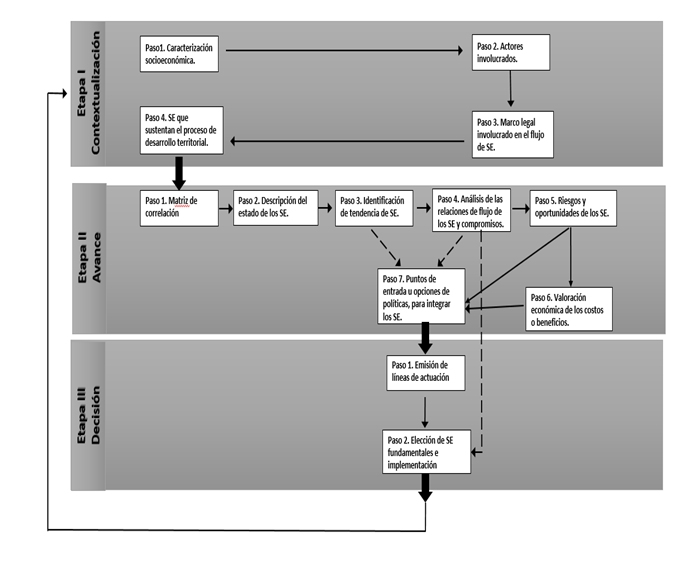

Se presenta un procedimiento, que permite la integración de SE en la planificación del desarrollo territorial, con un conjunto de pasos agrupados en etapas. En la primera etapa, Contextualización, se realiza la caracterización socioeconómica del territorio, se identifica la normativa legal que sustenta la actividad de los sectores involucrados, seguido de la identificación de los SE manifiestos en el área. La segunda etapa, Avances, se centra en la descripción y evaluación de la relación que se establece entre los procesos sectoriales y los SE, la caracterización del estado, tendencia de los SE ante determinados cursos de acciones en el desarrollo territorial; así como, los riesgos y oportunidades de los SE en procedo de desarrollo territorial. La tercera etapa, Decisión, consiste en la emisión de líneas de actuación a seguir en el proceso de desarrollo territorial y construcción de indicadores de SE para la toma de decisiones, en contribución al mantenimiento de los flujos de los SE en el proceso de desarrollo territorial.

La aplicación de este procedimiento pretende ser un apoyo al proceso de toma de decisiones en el uso sostenible de los bienes y SE para favorecer de manera simultánea, el bienestar humano y la conservación de la biodiversidad. Se debe tener en cuenta que:

se puede utilizar en el proceso de elaboración de la Estrategia de Desarrollo Territorial en la etapa de análisis estratégico; en el Plan de Ordenamiento Territorial y Urbano en la etapa de planificación, la fase de diagnóstico, así como, en otros procesos de planificación sectorial, por demandas de los tomadores de decisiones.

es factible a ser aplicado por el Consejo Técnico Asesor Municipal, según se establece en el Decreto Ley 28/21 y se deben incorporar en las etapas participativas, a expertos que conozcan la historia de asimilación socioeconómica del territorio y en el mejor de los escenarios tener en cuenta, estudios previos sobre los SE del área.

Resultados

El procedimiento para la integración de los SE en la planificación territorial se presenta en la figura 1 y a continuación sus etapas y pasos.

Fig. 1 Procedimiento general para la integración de servicios ecosistémicos en la planificación territorial.

Etapa I. Contextualización: es participativa y se debe considerar a los actores involucrados con sus perspectivas e intereses en el proceso de desarrollo territorial. Esta etapa se caracteriza por ser de constante actualización. Consta de cuatro pasos.

Paso 1. Caracterización socioeconómica.

Paso 2. Actores involucrados.

Paso 3. Marco legal involucrado en el flujo de SE.

Paso 4. SE que sustentan el proceso de desarrollo territorial.

En concordancia con la clasificación internacional de SE [28] se agrupan en: servicios de aprovisionamiento, los bienes y servicios que se obtienen de la naturaleza (alimento, agua dulce, medicamentos, fibra, genes, biomasa, leña, entre otros); servicios de regulación, los beneficios que se obtienen resultado del control de procesos en la naturaleza (clima, erosión, inundaciones, polinización, entre otros); como servicios culturales, los beneficios de carácter espiritual obtenidos de la naturaleza y los de soporte, que son los que apoyan o soportan el resto de los SE, por lo cual están incluidos en ellos. En esta investigación, se consideran los SE de aprovisionamiento, regulación y culturales. La identificación de cada uno de ellos se realiza con la participación de técnicos y especialistas.

Etapa II. Avance: determinación de los modos en que el plan de desarrollo territorial depende o impacta en los SE.

El plan de desarrollo territorial depende del SE si el servicio es un insumo, mejora o propicia la implementación del mismo e impacta si este, altera el estado del SE. La determinación se realiza de manera participativa mediante reuniones de trabajo y/o tormenta de ideas.

Paso 1. Matriz de correlación.

Se relacionan los SE con la política sectorial involucrada y la actividad específica del proceso de desarrollo a la que responde. Se analiza la forma en que se relacionan las actividades con los SE, dependencia (D) y/o impacto (I), con tres opciones: 0= no relacionado, 1= relación menor y 2= relación significativa. Se completa la matriz de manera participativa, se establece la importancia o peso de cada SE en el área, a partir de la sumatoria de los valores asignados a cada SE, el de mayor aporte, es el de mayor prioridad.

Paso 2. Descripción del estado de los SE.

Se realiza en función de las características naturales del área, la existencia de especies de interés, el uso para actividades de esparcimiento, el control de inundaciones y las poblaciones humanas cercanas y asociadas.

Paso 3. Identificación de tendencia de SE.

Estimación de cómo podría comportarse el estado o suministro del servicio ecosistémico, ante el mantenimiento de determinadas actividades o la ausencia de estas. Es oportuno la existencia de estudios previos sobre los SE en el área, puede considerarse el criterio de expertos o personal con conocimiento.

Paso 4. Análisis de las relaciones de flujo de los SE y compromisos.

A partir de la información de los pasos previos, que describen y aportan criterios sobre el estado y flujo de los SE, se estima o evalúa si en el contexto de una actividad determinada, se producen relaciones contradictorias (compromisos) entre los SE; dado que, el mantenimiento o uso de determinado SE, puede afectar la estabilidad de otro. Se identifican los principales impulsores o causas de cambios en los SE, originados por actividades o actores en el contexto de desarrollo.

Paso 5. Riesgos y oportunidades de los SE.

Los SE pueden plantear riesgos y oportunidades al plan de desarrollo. Con la integración puede surgir la necesidad de revisar el plan con el fin de minimizar los riesgos y aprovechar las oportunidades identificadas.

Paso 6. Valoración económica de los costos o beneficios.

Se realiza en caso de necesidad de suministrar evidencias a los tomadores de decisiones, para modificar el plan de desarrollo, e incluso algún componente normativo local. Si existe consenso en criterios para incorporar los cambios, no es necesario realizar la valoración económica. Esta se puede realizar mediante métodos como costos de oportunidades que valoran la opción de invertir para luego tener oportunidades diversas, análisis costos evitados lo que significa invertir para evitar gastos mayores, análisis costos beneficios ante determinada actividad, entre otros. En caso de realizarse la valoración económica, se incorpora el resultado para la etapa Decisión.

Paso 7. Puntos de entrada u opciones de políticas, para integrar los SE.

Se identifica por políticas los puntos de integración de los SE, el ministerio al que corresponde la implementación, se describe en que consiste el proceso o la toma de decisiones que permitirá el cambio y se listan los indicadores de SE. En este paso se utilizan informaciones de los pasos 3 y 4, de esta etapa.

Estos indicadores se construyen como evidencia de que se logra mantener el flujo de SE (oferta y la demanda), como apoyo al proceso de toma de decisiones, deben responder a los tipos siguientes: de provisión, de demanda; de diversidad biológica; que describan conservación de estructura, funciones, beneficios, de valores creados; de accesibilidad; monetarios y culturales.

Etapa III. Decisión: diseño de la estrategia de implementación.

Las acciones propuestas deben estar bien justificadas y se deben consultar las partes interesadas en la planificación de las mismas.

Paso 1. Emisión de líneas de actuación.

Se proponen líneas de actuación para mantener flujo de SE y minimizar impactos del plan de desarrollo sobre los SE; se debe considerar la coherencia de las premisas que se derivan, la factibilidad de implementación, las capacidades institucionales, los recursos financieros, técnicos y humanos y participantes en la implementación de las líneas de actuación.

Paso 2. Elección de SE fundamentales e implementación.

Se seleccionan los SE fundamentales en el proceso de desarrollo y se implementa la integración. Se elabora un informe descriptivo a partir de las líneas de actuación, para los tomadores de decisiones, sobre aquellos SE que se deben proteger dado que su flujo proporciona indicadores que ofrecen circunstancias de bienestar.

Aplicación del procedimiento

Etapa I. Contextualización

El procedimiento se aplica en la Ciénaga de Majaguillar, ubicada en Municipio Martí, Provincia Matanzas, con una extensión de 462.0 Km². Norte: Bahía de Santa Clara (excluyendo el canal de la Manuy y Los cayos de la Cinco Leguas) ya que, en la delimitación, estos últimos se vinculan al resto de los cayos al norte de la provincia, pertenecientes al Archipiélago Sabana - Camagüey; Sur: Borde Norte de las plantaciones o cultivos pertenecientes a los agroecosistemas administrados por la Empresa porcino Integral Martí. Municipio Martí; Este: Áreas de sabanas antropizadas ubicadas hacia el Este del río La Palma. Municipio Martí; Oeste: Bosques de mangle rojo ubicados en el Municipio Cárdenas, cerca del canal de Roque. Los asentamientos rurales vinculados con la Ciénaga de Majaguillar, son Santa Ana, Alameda y Primero de Enero.

Las vías de Acceso al área de estudio son:

Carretera del Circuito Norte Cárdenas- Martí- Itabo- Hoyo Colorado- Villa Clara.

Terraplén Martí- Majaguillar- Canal de la Manuy, creado para facilitar la explotación petrolera que se lleva a Cabo en la región y otras actividades.

Vía marítima: Canal de la Manuy.

En la Ciénaga de Majaguillar no se ha realizado explotación intensiva de recursos de flora y fauna, durante décadas, por su lejanía a los asentamientos poblacionales y dificultades de accesibilidad. La zona se caracterizaba por ser un ecosistema de usos esporádicos de los recursos, con predominio de formaciones de bosques de mangles con variada fisionomía, acompañada de bosques de ciénaga y herbazal de ciénaga, sobre sustrato pantanoso.

La base económica fundamental es la agropecuaria llevada a cabo por empresas agrícolas como: la Estación Forestal Itabo, la Empresa Pecuario, Empresa Cultivos Varios y la Empresa Forestal Alameda; esta última, planifica y ejecuta el manejo forestal en la Ciénaga de Majaguillar.

El marco legislativo normativo, que respalda el desarrollo territorial del área, está dado por: la Ley 150/2021. Ley del Sistema de Recursos Naturales y Medio Ambiente, que refiere la obligatoriedad de evaluación de impacto ambiental, en especial perforación de pozos de petróleo; la Ley 85/1998 Ley Forestal, que regula el uso múltiple y sostenible del patrimonio forestal y promueve el aprovechamiento racional de los productos no madereros del bosque, que en la Ciénaga de Majaguillar se refiere a las extensas áreas de herbazal de ciénaga, con componentes de especial significado para la conservación de la biodiversidad; la Ley 145/2022. Del Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del Suelo. En general orienta la actuación de los actores públicos y privados sobre el uso del suelo; la Resolución 132/09. Reglamento del Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, implica la identificación de las medidas para prevenir, mitigar, controlar, rehabilitar y compensar los posibles impactos negativos y realzar los posibles impactos positivos, así como la presentación de alternativas que los eviten o minimicen al máximo, para la toma de decisiones; el Decreto Ley 77/2023. De Costa. Refiere las atribuciones al Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente e Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbano, sobre aprobación del plan de ordenamiento territorial y la Ley 76/ 1994. Ley de Minas. Respecto a la actividad de prospección y extracción petrolera en el área establece, las regulaciones jurídicas para la protección, el desarrollo y el aprovechamiento racional de los recursos minerales y garantiza la tutela del medio ambiente.

Los SE presentes en el área son: aprovisionamiento, expresados en alimentos, fibra, combustible de biomasa, agua dulce, recursos genéticos, medicamentos bioquímicos, naturales y productos farmacéuticos; de regulación, dados por la calidad del aire, clima, control de la erosión, la purificación del agua, la polinización y atenuar peligros naturales. Los culturales, con un elevado significado social, se manifiestan en las potencialidades para la recreación y ecoturismo, existencia de valores espirituales, religiosos, éticos y estéticos, así como posibilidades para la investigación y el aprendizaje.

Etapa II. Avance

En la tabla 1, se ilustra la relación de dependencia e impactos entre los SE y las políticas sectoriales de los sectores involucrados en el desarrollo territorial.

Tabla 1 Relación SE - Actividad implementada en la estrategia de desarrollo territorial según políticas sectoriales

| SERVICIOS ECOSISTEMICOS | Política sectorial: Desarrollo Forestal | Política sectorial: Desarrollo Forestal | Política sectorial: Energía y Minas | Suma de puntos | |||

| Actividad estrategia de desarrollo territorial: Promover la siembra de ocuje para el aprovechamiento de la madera (20 años) | Actividad estrategia de desarrollo territorial: Garantizar la defensa y protección física de las costas, mediante siembra de casuarina (especie exótica invasora) | Actividad estrategia de desarrollo territorial: Impulsar la Prospección y perforación petrolera (Emplazamientos de facilidades de operaciones) | |||||

| D | I | D | I | D | I | ||

| Aprovisionamiento | |||||||

| Alimentos | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |

| Fibra | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |

| Combustible de biomasa | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |

| Agua dulce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| Recursos genéticos | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |

| Medicamentos bioquímicos naturales y productos farmacéuticos | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |

| Regulación | |||||||

| Regulación de la calidad del aire | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |

| Regulación del clima | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |

| Regulación del escurrimiento hídrico. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |

| Purificación del agua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Regulación de procesos geomorfológicos ( erosión y acumulación) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |

| Polinización | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |

| Regulación de peligros naturales | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |

| Cultural | |||||||

| Recreación y ecoturismo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |

| Valores espirituales, religiosos y éticos | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |

| Valores estéticos | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |

| Potencial para la investigación, el aprendizaje y la educación. | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |

| 1 | 19 | 0 | 24 | 0 | 25 | ||

Leyenda: 0= no relacionado, 1= relación menor, 2= relación significativa.

Los SE de mayor peso son los de aprovisionamiento, seguido de los SE de regulación. En consecuencia, se debe potenciar el mantenimiento del flujo de la provisión de alimentos, combustible de biomasa, así como, asegurar la regulación de la calidad del aire, de los procesos geomorfológicos (erosión y acumulación) y la polinización.

En la tabla 2, se identifican los principales impulsores de cambio para cada grupo de SE, en el desarrollo territorial.

Se determinó para cada manifestación de SE (8) en el territorio, los principales impulsores de cambio (8). Se muestra el análisis para una manifestación por SE (3).

Tabla 2 Identificación de impulsores de cambio en el desarrollo territorial por SE, condiciones actuales y tendencias

| Servicio ecosistémico/ breve descripción | Ecosistema | Condición actual | Probables tendencias | Principales impulsores de cambio | |

| oferta | demanda | ||||

| Aprovisionamiento de Alimentos/ Especies de interés como madera (Ácana), Caoba, majagua), especies autóctonas (Búfano, bagá, huevo de gallo, roble). | Bosque de ciénaga, herbazal de ciénaga, Bosques de mangles, Bosque semidesiduo micrófilo. | declive | aumento | estable | Cambio de uso de suelo, interrupción de plantaciones de ocuje inefectivas en áreas de herbazal de ciénaga, posibilitará recuperación de la vegetación ecológicamente adecuada, la demanda no aumentará, ya que el objetivo de uso del área deja de ser aprovechamiento forestal. |

| Regulación / control de la erosión costera (Cortina rompe vientos y reducción de impacto de los eventos hidrometeorológicos, protección de infraestructuras de interés socioeconómicos. | Bosques de mangles. | declive | aumento | estable | Recolonización de las áreas de bosques de mangle mixtos, por eliminación de casuarinas en zonas costeras, y recolonización de bosques de mangles, prietos y mixtos, en áreas de lagunas interiores por restablecimiento de los parámetros del régimen hídrico del área. |

| Cultural/ Potencial para la investigación y el aprendizaje. (especies únicas como Magnolia, especies raras como centella, plantas acuáticas y áreas de interés para las aves (IBA), grullas, garzas. Flamenco rosado. | Bosque de ciénaga, herbazal de ciénaga, Bosques de mangles, Bosque semidesiduo micrófilo. | declive | aumento | aumento | Cambio de uso de suelos, recuperación de formaciones vegetales, que incrementan la belleza escénica paisajística, aparición de especies de interés para la conservación e investigación, disponibilidad de habitad, para especies de la fauna. Incremento de la conectividad funcional de ecosistemas aledaños, y potencialidades para corredor biológico de grupos como las aves. |

En la tabla 3, se observan los riesgos y oportunidades, asociados a los SE en el proceso de desarrollo, en el área de estudio.

Tabla 3 Riesgos y oportunidades, asociados a los SE.

| Riesgos | Oportunidades |

|---|---|

| Compromisos entre objetivos de desarrollo. La reforestación con ocuje, además de ser mala inversión que ocasiona costos adicionales, compromete la seguridad ante inundaciones, el potencial del área para el turismo de naturaleza y la conservación y compromete la disponibilidad de hábitat para diversas especies. Las facilidades temporales para la actividad de petróleo y emplazamientos, obstruye los pases de agua, imposibilita el intercambio y el desarrollo de formaciones vegetales fundamentales por sus SE de regulación, lo cual compromete la generación de futuros costos de restauración y rehabilitación natural e infraestructuras. | Implementación de mecanismos financieros de pago por SE, como remoción de carbono, por la cobertura vegetal. Incremento de resistencia, al reducir los riesgos de desastres. Aumento de la conciencia de protección y conservación del entorno. Aporta criterios para identificar y actuar en oportunidades de sinergias entre los sectores. Diseño de planes de desarrollo que no sean generadores de perdida de diversidad biológica, para no tener que mitigar impactos negativos. |

En el contexto del proceso de desarrollo en que se aplicó el procedimiento no fue necesario proceder a la valoración económica, puesto que se realizó la integración de SE a petición de los tomadores de decisión del territorio, ante percepción de pérdidas económicas y degradación del ecosistema.

Se refleja en la tabla 4 la información necesaria para la toma de decisiones en función de las políticas sectoriales involucradas e indicadores de SE.

Tabla 4 Determinación de los indicadores de SE para la toma de decisiones

| Punto de entrada | Sector | Promotor del cambio | Toma de decisiones cambio/ punto de implementación | Indicadores de SE para la toma de decisiones |

|---|---|---|---|---|

| Política sectorial | Agricultura | Pérdidas económicas Bajos rendimientos | Cambio de uso de suelos Rehabilitación de vegetación natural, herbazal de ciénaga, Incorporación de esta área a la propuesta de área natural protegida, Reserva Florística Ciénaga de Majaguillar. (SE control de inundaciones, SE cultural y aprovisionamiento de especies de interés para la conservación de la diversidad biológica, investigación y manejo.) | Cobertura de manglares recuperados. Número de visitantes al área protegida creada. Abundancia de componentes de la flora y la fauna. Área disponible para control de inundaciones. Disponibilidad de madera acumulada y leña. Disponibilidad de miel. Área disponible para captura de carbono. Disponibilidad de medicinas y alimentos. Erosión costera evitada. Protección de afectación a infraestructuras. Creación de valores para la investigación y educación ambiental. Registro de especies de interés para la conservación de la biodiversidad, como la |

| Política sectorial | Agricultura | Fragmentación de hábitat, efecto alelopático, perdida de especies de interés para la conservación de ecosistemas costeros. | Eliminación de casuarinas, cambio de uso de suelos (SE control de erosión costera, siembra y colonización espontanea de especies estabilizadoras dela zona costera de las formaciones vegetales, bosques de mangles y complejo de vegetación de costa arenosa.) | |

| Política Sectorial | Energía y Minas Citma | Alteración del régimen hídrico ( frecuencia, escorrentía), por viales y facilidades temporales y permanentes, de los emplazamientos para la extracción prospección petrolera, afectando las formaciones vegetales dependiente del agua, humedales, al aislarlas e impedir el intercambio de agua. | Actualización de zonificación de área de actividad minera. Cumplimiento de responsabilidad extendida, mediante desobstrucción de pases de agua en viales y mantenimiento, por parte de la entidad que desempeña la actividad minera. Restablecimiento de formaciones vegetales de humedal (bosque de mangle mixto y bosques de mangle prieto), de interés por su función de protección costera como solución basada en la naturaleza e incorporación de áreas a propuesta de área protegida. (SE culturales, aprovisionamiento, y regulación). |

Etapa III. Decisión:

Se ofrecen líneas de actuación en el proceso de desarrollo territorial, para mantener el flujo de los SE fundamentales en el área.

Compartir los costos y los beneficios de la conservación de los SE (dada la relación que se establece entre las actividades socioeconómicas y los SE, se debe concebir en la planificación financiera, de las entidades sectoriales los costos que implica la conservación de los flujos de estos servicios, que puede ser financiamiento de investigaciones e inversiones).

Identificar responsabilidades por los costos producidos por dañar los SE, desde el instrumento de ordenamiento territorial (propiciar el compromiso de cada uno de los actores en la protección del flujo de servicios eco sistémicos y las responsabilidades comunes que se manifiestan, pero la diferenciación según impacto).

Encargar estudios que pongan a la disposición los costos y los beneficios de los SE (estos estudios propician información sobre el valor futuro de los servicios según el estado de conservación de los mismos).

En un informe técnico dirigido a los tomadores de dediciones, se identifica para cada una de las líneas de actuación enunciadas, doce actividades, con responsables de la ejecución y recursos materiales, humanos y financieros necesarios para la implementación. Las responsabilidades se direccionan hacia las autoridades locales y las entidades sectoriales involucradas que definen presupuestos y la forma de ejecución. Se identifica el 1% del presupuesto local, entre las posibles fuentes de financiamiento para implementar el plan de desarrollo territorial y entre las necesidades se plantea, el establecimiento de convenios con la Universidad de Matanzas y otros actores, para el diseño de proyectos por encargo, de aplicación local.

Discusión

La integración de los SE en el desarrollo territorial, con técnicas participativas, constituye una herramienta a implementar por los Consejos Técnicos Asesores en las instancias territoriales, aplicable en cualquier proceso de desarrollo económico y a diferentes escalas de planificación del desarrollo territorial como reconoce Peixoto Batista (2019), que además lo concibe como una innovación conceptual [29]. El mismo propicia la optimización y mejora del flujo de los SE y se incorporan criterios que logran minimizar los impactos de las actividades socioeconómicas en el medio ambiente de forma precautoria, al considerar la relación de las políticas sectoriales respecto a los SE, en el contexto del desarrollo territorial.

Para el éxito en la aplicación del procedimiento, debe ser utilizado en las fases identificadas del ordenamiento territorial y en la estrategia de desarrollo territorial. En el contexto de aplicación, se identificó por expertos y tomadores de decisiones, la pertinencia de potenciar el mantenimiento del flujo de SE prioritarios de aprovisionamiento y regulación. Esta identificación contribuyó a evitar costos de inversiones asociados a la implementación durante largos períodos de planes de reforestación inefectivos basados en plantaciones de ocuje, en el herbazal de ciénaga y a evitar daños en infraestructuras existentes y pérdidas de componentes importantes de la biodiversidad, similar a los resultados de Vilchis Mata (2019), autor que resalta la importancia de los SE, en apoyo a la toma de decisiones en la formulación de políticas públicas [30].

Es imprescindible la información fiable y precisa de la relación, estado y tendencia de los SE respecto a objetivos de desarrollo territorial, ya que permite formular líneas de actuación basadas en indicadores de SE, que proporciona criterios a los tomadores de decisiones, para conducir la planificación del desarrollo con bases ambientalmente sostenibles.

Conclusiones

El procedimiento propuesto permite la integración de los SE en la planificación territorial y se obtienen indicadores que orientan la toma de decisiones hacia estrategias apropiadas para el suministro de los SE, con criterios vinculados al bienestar de los asentamientos locales.

La aplicación del procedimiento propuesto en la Ciénaga de Majaguillar, posibilita comprobar la factibilidad de su implementación como contribución a evitar costos asociados a la inefectividad de actividades sectoriales; a proteger la biodiversidad y utilizar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas y el patrimonio natural, así como, a la creación de oportunidades para el desarrollo local ambientalmente sostenible.

La integración de los SE en la planificación territorial en la Ciénaga de Majaguillar, propicia la restauración de condiciones naturales de los ecosistemas y la propuesta de un área protegida con beneficios sociales locales como la creación de diez puestos de trabajo, en la Estación Silvícola Alameda de la Empresa Agroforestal Matanzas.