Introducción

Los factores de riesgo psicosociales laborales (FRPL) “son los riesgos para la salud, física, psíquica, mental y social engendrados por los determinantes socioeconómicos, la condición de empleo, la organización y el contenido del trabajo y los factores relacionales que intervienen en el funcionamiento psíquico y mental de los trabajadores.”1 El carácter subjetivo de los riesgos psicosociales laborales (RPST) no impide su medición y evaluación, quienes los investigan tratan de comprender los riesgos de perturbaciones psíquicas, mentales, físicas y sociales que provocan los determinantes socioeconómicos, las condiciones de empleo sobre la salud del trabajador y las relaciones sociales en el trabajo y en especial su contenido y la organización propios de cada proceso de trabajo.

Según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA, por sus siglas en inglés), los riesgos psicosociales se derivan de las deficiencias en el diseño, la organización y la gestión del trabajo, así como de un escaso contexto social y pueden producir resultados psicológicos, físicos y sociales negativos, como el estrés laboral, el agotamiento o la depresión.2

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han venido abordando el tema de riesgo psicosocial desde la salud ocupacional, la psicología organizacional y el desarrollo humano, haciendo un importante énfasis en las relaciones sociales y laborales; donde los empleados de una organización influyen de manera notoria en su ambiente. Los FRPL están determinados por la desigualdad en la exposición; se ha demostrado que los trabajadores que realizan tareas de ejecución tienen exposiciones psicosociales más desfavorables para la salud que quienes realizan tareas de diseño o de planificación; y que existen diferencias por puestos de trabajo, por sexo e incluso, el sector de la economía en el que labora.3)

La OIT (2018) coloca a los aspectos psicosociales como una de las 10 prioridades mundiales con atención emergente, ya que los FRPL y entre ellos en particular el estrés, generan efectos en la salud como estilos de vida negativos, desórdenes musculoesqueléticos, disfunciones metabólicas y problemas cardiovasculares, así como problemas físicos y mentales.4

A los RPST frecuentemente se los considera un sinónimo de estrés, lo cual genera una ambigüedad pues, el estrés así considerado, sería al mismo tiempo una de las manifestaciones de dichos riesgos y una causa de enfermedades. No obstante, la ambigüedad se reduce cuando se comprende que el incremento de riesgo psicosocial tiene como efecto el crecimiento de los distintos niveles y procesos de estrés que resultan precursores de otras formas de malestar que son capaces de actuar recurrentemente, incrementando nuevamente las condiciones de riesgo.5

El estrés puede ser definido como el proceso que se inicia ante un conjunto de demandas ambientales que recibe el individuo, a las cuáles debe dar una respuesta adecuada, poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento. Cuando la demanda del ambiente (laboral, social, etc.) es excesiva frente a los recursos de afrontamiento que se poseen, se van a desarrollar una serie de reacciones adaptativas, de movilización de recursos, que implican activación fisiológica. Esta reacción de estrés incluye una serie de reacciones emocionales negativas (desagradables), de las cuales las más importantes son: la ansiedad, la ira y la depresión.6

El Cuestionario de estrés laboral Job Stress Survey (JSS) creado por Charles Spielberger y Peter en el 2010 fue diseñado para evaluar las fuentes genéricas de estrés a las que se encuentran expuestas los trabajadores en una amplia variedad de contextos laborales, intentando superar algunos de los problemas con los instrumentos de medida ya existentes.7 Este instrumento que ha sido usado en distintas investigaciones; fue adaptado y validado por Marrero et al. (2011), en el Instituto Nacional de Salud de Trabajadores (INSAT), para el contexto de la población cubana.8 El cuestionario consta de dos escalas: JSS Intensidad y JSS Frecuencia que miden una lista de eventos relacionados con el trabajo. Estas dos escalas constan cada una de 30 ítems con cuatro dimensiones: Presión de trabajo, Falta de soporte, Factores organizacionales y Falta de realización personal. Este instrumento permite identificar factores estresantes que interfieren con el curso óptimo del trabajador y la organización, que pueden ser sometidos a control; pues la forma en que la institución estructura sus tareas y responsabilidades, y del modo en que se desarrollan los procesos en ella pueden ser detonantes a la sensación de falta de control por parte de los individuos.7) Es indudable el efecto que tiene sobre la salud el bajo control sobre el contenido y las condiciones de trabajo, las altas exigencias psicológicas, el bajo apoyo social de los compañeros y de los superiores en la realización del trabajo y la escasez de recompensas o compensaciones obtenidas a cambio del esfuerzo invertido en el trabajo.9

La Norma ISO 45001 sobre los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en su 1ra Edición en marzo del 2018, en el acápite A.6.1.2.1 de Identificación de peligros, incluye los peligros psicosociales junto a los físicos, químicos, biológicos, mecánicos, entre otros.10 La Organización Internacional de Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés), ha elaborado la Guía ISO 45003 “Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo: Salud y Seguridad Psicológica en el espacio de Trabajo-Directrices”, publicada en el 2021.11 Esta Guía define parámetros de medición, identifica los mayores riesgos psicológicos y brinda nociones para su gestión. Deviene en un complemento necesario para la gestión de los riesgos psicosociales. La misma se está adaptando a Norma Cubana por el Comité Técnico de Normalización.

Las organizaciones laborales cubanas que se rigen por un Sistema Integrado de Gestión, desde hace aproximadamente dos años, se encuentran en un proceso de implementación de la NC ISO 45001 que deroga la NC 18001:2015 del SG-SST y que implica introducir la gestión de los RPST.

Es, a partir de estas consideraciones teóricas e incluso normativas que, en este estudio, nos planteamos explorar la presencia del estrés psicosocial laboral y su relación con variables sociolaborales en una población trabajadora del municipio Arroyo Naranjo en el año 2021.

Métodos

Se realizó un estudio descriptivo transversal, en una muestra de 92 trabajadores que laboran en el municipio Arroyo Naranjo y que pertenecen a tres sectores de la economía: agricultura 69,6 % (64), educación 17,4 % (16) y salud 13,0 % (12), seleccionados a partir de un muestreo al azar.

Las variables dependientes se exploraron a partir de la aplicación del JSS para evaluar el estrés psicosocial laboral. Este instrumento midió la frecuencia y la intensidad del estrés laboral atendiendo a 4 subescalas: presión de trabajo, falta de apoyo social en el trabajo, falta de organización en su trabajo y falta de realización profesional. La escala de intensidad midió el grado de estrés que generó un evento considerando la cantidad de tiempo y energía que el sujeto necesitó para enfrentarlo; mientras que, la escala de frecuencia midió el número de días durante los últimos 6 meses en que tuvo algún evento.

Las variables independientes fueron recogidas en una planilla de vaciamiento de datos e incluyeron: edad, sexo, estado civil, años de trabajo, evaluación nutricional y actividad económica

Técnicas estadísticas empleadas

Los datos obtenidos se llevaron a una base de datos del programa SPSS, versión 10.5. Se calcularon parámetros de estadística descriptiva (porcentaje) e inferencial (media, desviación estándar, intervalo de confianza); se empleó un nivel de significación p < 0,05. Para comprobar la normalidad de las variables se empleó prueba de Kolmogorov-Smirnov, comprobando el nivel de significación (p ≤ 0,05 la distribución no normal y p > 0,05 distribución normal). Las variables independientes no cumplieron el supuesto de normalidad (p > 0,05). Se empleó el coeficiente de correlación de Spearman. Se empleó el modelo de comparaciones múltiples Post Hot por el método Scheffe, con lo que se determinó las diferencias por pares, además, se aplicó la prueba de la U de Mann-Whitney para dos muestras independientes, y la prueba de Kruskal-Wallis para comparar 3 muestras independientes.

Resultados

Características generales de la muestra

La muestra estuvo conformada por 46 hombres y 46 mujeres, con una edad media de 49,5 ± 16,5 años y 49,3 ± 16,7 años, respectivamente. Los hombres tuvieron un promedio de años trabajados de 13,1 ± 12,8 años, mientras que las mujeres 16,3 ± 14,5 años.

Los trabajadores tuvieron las siguientes características sociodemográficas y de salud: casados y/o en unión consensual 57,6 % (53), solteros y/o viudos 42,6 % (39); dirigentes y administrativos 6,5 % cada uno (6), técnicos 25,0 % (23) y operarios 62,0 % (57). La valoración nutricional arrojó que el 45,7 % (42) tenían peso normal, mientras que el 54,3 % (50) exceso de peso, de estos últimos el 23,4 % (22) sobrepeso y el 30,4 % (28) obeso.

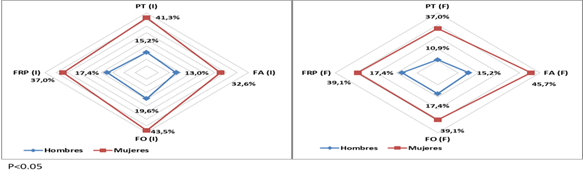

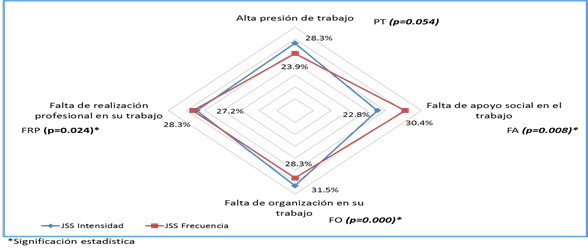

La aplicación del cuestionario JSS permitió que los sujetos identificaran la falta de organización en el trabajo (31,5 %) y la alta presión de trabajo (28,3 %) como las causas que con más intensidad les generaron estrés laboral, considerando la cantidad de tiempo y energía que necesitaron para enfrentar los eventos laborales. Sin embargo, experimentaron con más frecuencia la falta de apoyo social (30,4 %), la falta de realización profesional y la falta de organización en el trabajo (28,3 % cada una). Solo hubo concordancia en la manera que percibieron la subescala alta presión de trabajo, es decir, se sintieron apremiados en el trabajo frecuentemente y de forma intensa; el resto mostró diferencias significativas en las respuestas, por ejemplo, sujetos que identificaron que la falta de organización en el trabajo los afectaba con mucha intensidad, refirieron que eso ocurrió con menos frecuencia (figura 1).

Fuente: Base de datos de la investigación.

Fuente: Base de datos de la investigación.Fig. 1 - Escalas del cuestionario JSS según intensidad y frecuencia.

El análisis de correlación de Spearman (Sp), mostró asociaciones significativas en la manera en que los sujetos de diferentes sexos percibieron las subescalas generadoras de estrés laboral; en cuanto a la variable sexo en particular, se encontraron diferencias en todas las subescalas. También, se halló correlación significativa entre el estado nutricional de los sujetos y la intensidad con que se percibió la falta de organización (Sp = 0,256); entre los años de trabajo y la intensidad (Sp = 0,249) y frecuencia (Sp = 0,211) con que se valoró la falta de realización profesional; entre las actividades económicas representadas y la intensidad con que se percibió la falta de realización profesional (Sp = 0,214). Sin embargo, correlaciones por debajo de 0.4 son consideradas débiles, aun cuando son significativas (tabla 1).

Las comparaciones múltiples realizadas a partir de la prueba de Scheffe arrojó diferencias significativas (p = 0,035; IC 5,74-23,64) en la intensidad con que los sujetos normopeso y obeso percibieron la falta de organización. Sin embargo, este estadígrafo no encontró diferencias entre las variables actividad económica y años de trabajo.

Tabla 1 . Correlación entre las escalas del JSS y las variables independientes

| Variables | PTI | FAI | FOI | FRPI | PTF | FAF | FOF | FRPF |

| Edad | 0,080 | 0,103 | 0,126 | 0,004 | -0,005 | -0,009 | 0,073 | 0,014 |

| Sexo | 0,419** | 0,391** | 0,355** | 0,361** | 0,376** | 0,359** | 0,366** | 0,291** |

| Estado civil | 0,023 | 0,141 | -0,012 | -0,141 | -0,064 | 0,044 | -0,117 | -0,168 |

| Estado nutricional | 0,060 | 0,177 | 0,256* | 0,080 | 0,074 | 0,143 | 0,191 | 0,080 |

| Años de trabajo | 0,157 | 0,089 | 0,196 | 0,249* | -0,007 | 0,026 | 0,144 | 0,122* |

| Actividad económica | 0,171 | 0,078 | 0,113 | 0,214* | 0,081 | 0,088 | 0,082 | 0,116 |

*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Base de datos de la investigación.

La figura 2, muestra las diferencias de proporciones en la percepción de las subescalas del JSS por ambos sexos. Las mujeres resultaron ser las más afectadas por los estresores laborales, tanto en intensidad como frecuencia (p < 0,05). Ellas identificaron la falta de organización (43,5 %) y la alta presión en el trabajo (41,3 %), como causas que generaron estrés laboral con mayor intensidad. Sin embargo, para ellas la falta de apoyo (45,7 %) se constató con más frecuencia en sus centros laborales; entre algunas de las causas estuvieron: no contar con el apoyo de los jefes o compañeros de trabajo pocos motivados; mientras que, los hombres se sintieron menos presionados, más apoyados socialmente en el trabajo, experimentaron más organización en el trabajo y mejor realización profesional.

El análisis a partir de la prueba Chi cuadrado (tabla 2) arrojó diferencias estadísticas significativas en la intensidad con que se percibió la presión de trabajo en los tres sectores (p = 0,029), así como en la falta de realización profesional (p = 0,043).

Tabla 2 . Análisis estadísticos para la actividad económica, a partir de la prueba Kruskal-Wallis

| Estadísticos de pruebaa,b | ||||||||

| PT | FA | FO | FRP | PTF | FAF | FOF | FRPF | |

| Chi cuadrado | 7,106 | 5,823 | 4,302 | 6,278 | 3,356 | 2,557 | 3,407 | 1,513 |

| gl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Sig. asintótica | ,029 | ,054 | ,116 | ,043 | ,187 | ,278 | ,182 | ,469 |

|

a. Prueba de |

||||||||

Fuente: Base de datos de la investigación.

La figura 3 muestra las diferencias de proporciones en la percepción de las subescalas del JSS según actividad económica. El sector educación fue el más afectado por los estresores laborales, tanto en intensidad como en frecuencia; el 50 % de estos trabajadores refirieron presión en el trabajo, el 43,8 % falta de apoyo y falta de organización como causas que provocaron estrés con mayor intensidad; sin embargo, no hubo correspondencia en la intensidad y la frecuencia con que se evidenció la presión en el trabajo (p > 0,05 IC: -0,79 y 0,529) y la falta de organización, (p > 0,05 IC: -0,340 y 0,465), pero sí hubo correspondencia con la falta de apoyo. Entre las causas más referidas que ocasionaron presión de trabajo en el sector educación se encontraron: tener que realizar trabajo en su tiempo libre, la sobredemanda laboral, tener compañeros de trabajo poco motivados, interrupciones con frecuencia mientras trabajan y el papeleo excesivo.

Discusión

El instrumento aplicado permitió identificar la falta de organización y la alta presión en el trabajo como causas que con más fuerza generaron estrés laboral en los sujetos; y, por otra parte, ellos percibieron con bastante frecuencia la falta de apoyo social, la falta de realización profesional y la falta de organización en el trabajo. Estos resultados concuerdan con Delgado, el cual analizó los niveles de riesgo psicosocial a los que se encontraban expuestos los profesionales médicos en Madrid, e identificó que están sometidos a una fuerte exposición a los riesgos psicosociales. Los empleados que prestan un servicio a la población, como es el caso de la agricultura, la educación y la salud, por lo general se ven sometidos a un gran desgaste emocional, al que se unen la alta carga y ritmos de trabajo, y la imprevisibilidad. El sujeto puede percibir que el trabajo que están desarrollando es importante, tiene sentido y satisface la realización personal en cuanto a desarrollo y aplicación de los conocimientos adquiridos, pero paradójicamente se ven muy expuestos en áreas relativas a aspectos organizativos, de dirección y mucha presión laboral.2

La OSHA ha identificado condiciones de trabajo que entrañan riesgos psicosociales como: las cargas de trabajo excesivas; exigencias contradictorias y falta de claridad de las funciones del puesto; falta de participación en la toma de decisiones que afectan al trabajador y falta de influencia en el modo en que se lleva a cabo el trabajo; gestión deficiente de los cambios organizativos, inseguridad en el empleo; comunicación ineficaz, falta de apoyo por parte de la dirección o los compañeros; acoso psicológico y sexual, y la violencia ejercida por terceros.3

El sexo parece ser un factor importante que determina la manera en que se enfrentan los factores estresores del medio laboral. En la muestra estudiada fue el factor que más diferencia significativa arrojó, pudiéndose corroborar que las mujeres percibieron o estuvieron más afectadas por los factores estresores laborales que los hombres. Similares resultados encontraron Marrero y otros, al aplicar el cuestionario JSS en una población trabajadora de la industria química farmacéutica en Cuba.8Azofeifa y otros utilizó el cuestionario JSS para comprar los predictores del estrés laboral con el género en los empleados administrativos del sector público costarricense y encontró las mujeres mostraron niveles superiores de presión en el trabajo como predictor de estrés.12 Con respecto a esta situación en cuanto al género, la OSHA plantea que existen diferencias que afectan a los riesgos a los que se enfrentan los hombres y las mujeres. Por ejemplo, las mujeres trabajan en sectores y tipos trabajo específicos, equilibran dobles responsabilidades en el trabajo y en el hogar, cuentan con poca representación a escala de supervisión y dirección, son físicamente distintas a los hombres, aunque existen más variaciones entre mujeres que entre hombres y mujeres, por ejemplo, respecto de la fuerza física y que realizan trabajos que se presumen erróneamente como seguros y fáciles. Con frecuencia estas diferencias no están reconocidas en la práctica de salud y seguridad. Es más, con frecuencia se subestima la carga de trabajo y los riesgos relacionados con el trabajo para las mujeres en el ambiente laboral.13

Muñoz y otros, constataron que, en Colombia, las principales desigualdades en las empresas se pueden identificar atendiendo a las exposiciones psicosociales por puesto de trabajo y sexo. Aclara que los riesgos laborales de origen organizacional y psicosocial no son exclusivos del sector de los servicios, pues están presentes en el resto de los sectores, pero su presencia en este sector es claramente prevalente, teniendo en cuenta que en este sector se están viviendo transiciones organizacionales y que la creciente creación de nuevas empresas en el gremio, no representa propiamente estabilidad laboral debido a las pocas garantías que ofrece.4 Por otra parte, Uribe plantea que los trabajadores se exponen a una disminución de la salud ocupacional, debido a la exposición a condiciones especiales de riesgo, tanto en los procesos técnicos, organizativos psicosociales, de sistemas y procedimientos de trabajo, así como a factores externos al medio ambiente laboral que contribuyen a determinar sinergias o potencialización de los efectos contra su salud.14

Los años de trabajo también correlacionaron con la falta de realización profesional, esta última tanto en intensidad como en frecuencia. A medida que aumenta la antigüedad laboral los trabajadores se sintieron menos realizados profesionalmente. Por otro lado, los sujetos obesos experimentaron más falta de organización que los normopeso. Azofeifa et al compararon los predictores del estrés laboral con la antigüedad laboral y el nivel de actividad, y concluye que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre distintos rangos de antigüedad laboral y los predictores Presión en el trabajo; Falta de apoyo en el trabajo; Falta de organización y Falta de realización personal; sin embargo, encontró que aquellas actividades con altos niveles de inactividad física pueden asociarse a mayores percepciones de estrés en el trabajo y la sobrecarga de roles puede ser un factor importante a considerar como fuente de estrés en el género femenino.12

Martínez hace referencia en su revisión a varios autores.15) Por ejemplo: Mohsen y Hakim16 identificaron que existe una asociación positiva entre el estrés laboral y algunos factores de riesgo cardiovascular como el sobrepeso y la obesidad entre los conductores de autobuses egipcios; Taouk y otros,17 encuentran una asociación dosis-respuesta entre la exposición a factores laborales estresantes y el aumento del IMC solo en mujeres trabajadoras; Keramat y otros,18) no encontraron relación directa entre el estrés laboral autopercibido con la obesidad; sin embargo, sí se demostró una relación estadísticamente significativa entre trabajar más de 40 horas por semana o sentir inseguridad en el trabajo y padecer obesidad.15,16,17,18

Conclusiones

El cuestionario JSS permitió identificar que la falta de organización y la alta presión de trabajo fueron los dos factores que con más intensidad generaron estrés laboral; sin embargo, fueron más vulnerables a la falta de apoyo social, el factor que se constató con más frecuencia en estos trabajadores. Se confirmaron diferencias en los tres sectores laborales estudiados en cuanto a la intensidad con que se percibió la presión de trabajo y la falta de realización profesional. Las mujeres y los trabajadores del sector de la educación resultaron ser los más afectados por los estresores laborales, tanto en intensidad como en frecuencia.