INTRODUCCIÓN

Los principales países productores de cromo a nivel mundial que se conocen en la actualidad son Sudáfrica, Turquía, Kazajistán, India y Pakistán; a estos países corresponden casi el 76% de la producción mundial (Rodríguez, Martínez y Arce 2021). Entre las numerosas utilidades que posee este mineral, la industria armamentística ha sacado mucho provecho haciendo uso de este en la producción de armamentos en los conflictos bélicos que han marcado significativamente el curso de la humanidad.

Entre estos enfrentamientos se encuentran la Primera y la Segunda guerras mundiales en la que numerosos países sufrieron el saqueo de sus minerales por grandes potencias como Alemania, Inglaterra, Japón, Francia y Estados Unidos, que se disputaban el dominio mundial.

En Cuba comenzó a explotarse el mineral de cromo en la región nororiental de la provincia de Holguín, específicamente en Moa. Uno de los lugares donde se localizaba este mineral era en el yacimiento Potosí, situado al oeste del Río Jiguaní, con gran contenido de cromo y otros minerales.

También se conocen otros lugares como Cayo Guan y Yamanigüey, cuyas menas figuraban como unas de las mayores reservas de cromita en el continente americano (Rodríguez, Martínez y Arce 2021). En el año 1940 comienza a realizarse una explotación a gran escala de estos yacimientos, cuya materia prima se embarcaba por Punta Gorda; esta minería fue estimulada por el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial (Matos, Llanos y Lacaba 2015).

El mineral era embarcado desde puertos cubanos y se trasladaba hacia puertos norteamericanos en buques cargueros. Las inclemencias del tiempo históricamente han causado numerosos naufragios a naves que hoy yacen en el fondo oceánico formando parte del patrimonio sumergido; convirtiéndolos así en objeto de estudio para distintas disciplinas dentro del campo de las ciencias ya que son portadores de valores.

Entre los numerosos valores se destacan el histórico, estético, identitario, científico, paisajístico entre otros que son aprovechados social y económicamente. En la contemporaneidad son objeto de estudio con el objetivo de fomentar un desarrollo sustentable basado en las economías limpias que no generen desperdicios y con un aprovechamiento más eficiente de los recursos naturales y culturales.

La minería del cromo ha sido de significativa importancia para el desarrollo socioeconómico y cultural del municipio de Moa, repercutiendo en la identidad local. El municipio de Moa, específicamente la comunidad de Yamanigüey, ha sido testigo de un hallazgo subacuático en el canal de la Bahía de Cañete vinculado con la minería ya que el pecio es un buque carguero granelero con más de 60 años hundido que transportaba cromita. Actualmente se encuentra yacente en el fondo del canal por lo que resulta de necesidad primordial su gestión como objeto de interés patrimonial (OIP) sin violar las normas jurídicas nacionales e internacionales para lograr su declaración, protección y difusión.

Debido a la deficitaria gestión del patrimonio industrial minero del municipio, se corre el riesgo de que este importante descubrimiento sea objeto de expolio al no realizarse el proceso de inventario dentro de los marcos legales que lo amerita. Por consiguiente, se hace necesario realizar un inventario de identificación del pecio relacionado con la minería del cromo que se encuentra sumergido en el canal de Yamanigüey para garantizar su protección y que este sea considerado como patrimonio industrial minero del municipio de Moa.

El patrimonio minero metalúrgico ha sido objeto de estudio para distintas comunidades culturales y científicas por los valores que porta con vista a un futuro sostenible de la humanidad. Las organizaciones internacionales del ámbito de la cultura comenzaron a tomar conciencia, a finales de los años 60 del pasado siglo, de la necesidad de preservar los restos de instalaciones industriales abandonadas que pudieran tener un valor histórico, tecnológico o científico.

La UNESCO reconoce el valor del patrimonio industrial con la incorporación a la lista de Lugares Patrimonio de la Humanidad de numerosos restos industriales, muchos de ellos derivados de actividades mineras y metalúrgicas. Es necesario destacar que la UNESCO asigna al concepto de patrimonio industrial un significado extenso al no establecer límites cronológicos.

En Cuba el patrimonio industrial está en primer lugar relacionado con la minería y los procesos productivos. La minería comienza desde principios del siglo XVI con la extracción de oro, la explotación de hierro y, a partir de 1530, del mineral de cobre descubierto en los yacimientos de Santiago de Cuba. Por tanto, la actividad minera en la isla no fue muy significativa hasta que Cuba fue intervenida por Estados Unidos, cuando los yacimientos minerales, como las lateritas de níquel y hierro pasan a formar parte de las reservas de compañías norteamericanas (Delgado 2021).

La minería del cromo ha marcado la historia en diferentes regiones del país, jugando un papel fundamental en el desarrollo socio-económico y cultural de algunas provincias. Esta minería alcanzó gran importancia a mediados del siglo XIX, a razón de la II Guerra Mundial, período en el que Estados Unidos de Norteamérica determinó explotar las reservas del cromo para la industria de armamentos.

La actividad minera trae consigo la utilización de equipamientos mineros e infraestructuras que dan vitalidad a la mina. Entre estos se encuentran edificios de sobre mina, medios de arranque y transporte, herramientas, galerías, socavones, plantas de beneficio y costumbres del personal.

El transporte naval ha jugado históricamente un papel fundamental en la actividad minera de la isla, ya que todos estos recursos minerales eran embarcados en buques hacia otras regiones del mundo para ser procesados en plantas de beneficio con tecnologías más avanzadas y poderles dar un destino final a este producto primario. Estos medios navales llegaron a transportar cientos de miles de toneladas del mineral de cromo y otros minerales desde puertos cubanos hacia Estados Unidos durante la ocupación neocolonial.

Muchas de estas naves sufrieron averías e incluso hundimientos a causa de depresiones tropicales e incluso huracanes de distintas categorías ya que Cuba se encuentra situada en el centro norte del Mar Caribe, entre el Océano Atlántico y el Golfo de México, situación geográfica que la hace muy atractiva para el paso de estos fenómenos meteorológicos que influyen fuertemente en el tráfico naval, a lo que se suman las fuertes corrientes que se dan paso por el golfo.

El municipio de Moa perteneciente a la región nororiental de Cuba se localiza en el nordeste de la provincia de Holguín. Tiene una extensión territorial de 730 km2. Limita al este con el municipio Baracoa, separado por los ríos Jiguaní y Jaguaní; por el sur limita con el municipio guantanamero de Yateras, en las cabezadas del río Toa. En sus costas se hallan los cayos Moa (Chico y Grande), situados frente a la ciudad de Moa, y Cayo del Medio en la bahía de Yamanigüey.

Las bahías más importantes del municipio son las de Cayo Grande de Moa y Yaguasey, donde se encuentran, respectivamente, los muelles del puerto de Moa y las bahías de Cañete y Yamanigüey. El 50% del territorio total se halla dentro del Plan Turquino y una gran parte dentro del Parque Nacional Alejandro de Humboldt, Patrimonio de la Humanidad.

La comunidad de Yamanigüey, situada 26 km al este de la cabecera municipal, es testigo del hallazgo subacuático de un buque carguero que transportaba cromita en el momento de su hundimiento, el cual fue presenciado por algunos pobladores de la comunidad.

El propósito de la presente investigación fue realizar un inventario de identificación del pecio sumergido haciendo uso de los conocimientos de geodesia y las técnicas de buceo para lograr la posterior catalogación, registro y protección del mismo como patrimonio cultural minero del municipio de Moa.

MATERIALES Y MÉTODOS

En la investigación se realizaron entrevistas periodísticas no estructuradas de forma individual con el propósito de fundamentar las historias contadas por los pobladores de la localidad referente al pecio sumergido y la historia del cromo teniendo en cuenta su explotación, trasportación y embarcación. Además, se realizó una preparación breve de los temas que se iban a tratar y se grabó cada una de las conversaciones con el fin de no omitir cualquier dato importante.

Las grabaciones se realizaron con un smart phone marca Alcatel, que también sirvió para las fotos que se tomaron en conjunto con una cámara marca GoPro Heros 9.

La información recabada permitió el inicio de proceso del abordaje del inventario. Debido a que el barco se encuentra sumergido de manera total en el fondo del canal de Yamanigüey se hizo necesario la utilización de métodos de reconocimientos y prospecciones que no supongan una intrusión en el yacimiento. Se realizó una adaptación del método in-situ, teniendo en cuenta que está basado en la inspección visual de un área o zona delimitada.

Este método también denominado en algunos casos prospección por calles, se vale del uso de cabos guía para ayudar en la coordinación del grupo de inmersión que inspecciona la zona, de manera que todos los integrantes batan la zona en la misma dirección y ritmo, siguiendo unos carriles o calles previamente planificados, documentando las coordenadas que merezcan una revisión posterior más sistemática (Ramírez 2014).

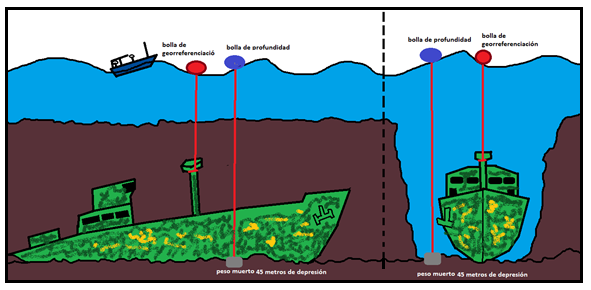

En el método in situ se emplean técnicas de buceo para adentrarse al medio submarino con el objetivo de localizar y documentar pecios mediante el uso de cámaras adecuadas para este medio. El uso de técnicas de geodesia y cartografía también se hace de vital importancia ya que estas permiten localizar los objetos en superficie mediante coordenadas geográficas además de la profundidad de los mismos mediante el uso de profundímetro, pesos muertos, cabos y bollas.

Dispositivos informáticos con GPS incorporados fueron usados para localizar el objeto en superficie mediante coordenadas geográficas. Estas técnicas se encuentran entre las más confiables ya que arrojan datos bien precisos sobre los objetos que se encuentran en un yacimiento arqueológico subacuático, producto a la actividad minuciosa de los buceadores, además de esto es una de las más económicas que existen ya que se emplean métodos tradicionales que no generan gastos considerables (León-Amores 2022).

Para obtener las coordenadas geodésicas se tuvo en cuenta la latitud, longitud y altitud. Cuando se combinan estos tres componentes, las coordenadas geodésicas logran proporcionar descripciones precisas de la ubicación de un punto en la superficie terrestre. Este tipo de coordenadas se usan en GPS, en la cartografía y en distintas aplicaciones geoespaciales donde requieran una localización precisa y un sistema de referencia captado de forma global.

Para realizar el itinerario del trabajo de campo se realizó lo siguiente teniendo en cuenta la planificación previa que se realiza para el trabajo de campo:

El equipo de trabajo estuvo conformado por tres buzos y un timonel quienes se embarcaron, desde la localidad de Yamaniguey, en el bote del pescador Ulises Villanueva Suárez, descubridor del barco junto a un grupo de buceadores y conocedor del lugar exacto de ubicación de este. Mientras se trasladaban hacia el punto de inmersión fueron preparando los equipos de buceo y las herramientas de medición. Se realizó un inventario de los medios y se definieron las tareas que ejecutaría cada uno con el objetivo de evitar errores y pérdida de tiempo.

Dos de los buzos ejecutaron la inmersión la cual consistió en bajar a una profundidad de treinta metros y se dirigieron a la proa del pecio, tomaron la medida del ancla que se encuentra en la amura de estribor, posteriormente se dirigieron a medir la manga del buque situándose cada uno en la borda, uno en la banda de babor y otro en la de estribor.

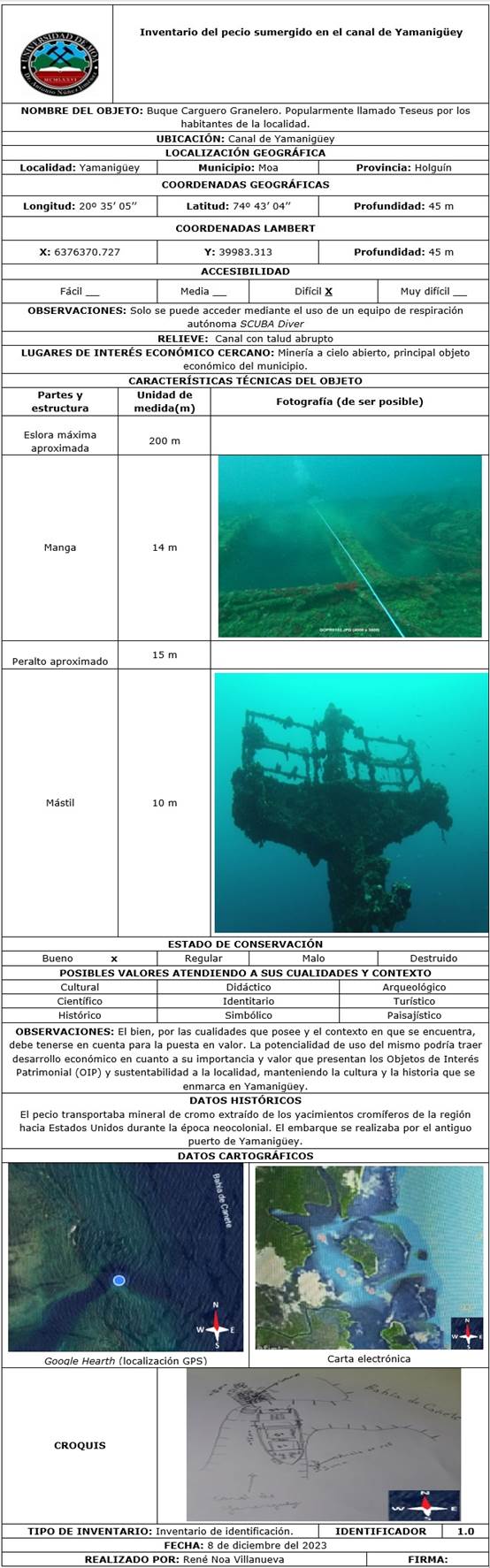

Para la medición de la eslora se amarró un cabo en la proa del pecio con un nudo que marcó el punto cero de la medición y se dirigieron hacia el punto más alejado en la popa a cuarenta metros de depresión, ya que el mismo perdió parte de su estructura debido al peso del mineral que portaba en el momento del naufragio. Se tomaron muestras del mineral de cromo esparcido con el objetivo de portar evidencias. Durante la inmersión se tomaron fotografías de las partes del pecio y del mineral de cromo (Figura 1) usando una cámara profesional de buceo marca GoPro de alta definición.

La segunda inmersión se ejecutó con el objetivo de georreferenciar el buque mediante la utilización de cabos, profundímetro, carta náutica y aplicaciones de GPS incluidas en un Smart Phone. Mientras los buzos realizaban el amarre de las boyas y el profundímetro el timonel dirigía la embarcación hacia la boya y el tercer buzo tomó la posición por localización satelital GPS. Una representación gráfica del pecio se ofrece en la Figura 2.

Figura 2 Representación gráfica de la vista lateral derecha y frontal del pecio durante el trabajo de campo.

Para la determinación mineralógica se empleó la microscopía óptica ordinaria con un microscopio binocular tipo TECHNIVAL, modelo AXIOLAB POL de la CARL ZEISS, en la etapa de reconocimiento preliminar de las muestras, a fin de valorar las características físicas más sobresalientes, al no disponer de técnicas instrumentales de difracción de rayos X.

RESULTADOS

Los relatos de los entrevistados de manera individual arrojaron la siguiente información. La primera mina que se comenzó a explotar fue la Mina de Potosí. Las actividades mineras en aquel entonces no contaban con los equipos de protección adecuados, trayendo consigo accidentes de trabajo y pérdidas humanas.

El mineral extraído de la mina era trasladado con zorrillas (vagones) hacia la superficie, luego se cargaba con palas y, muchas veces a mano, hacia los camiones. Debe constar también que el mineral eran rocas de gran tamaño. Los camiones de marca TATRA, DIAMON-T y BELIER se utilizaban para transportar el mineral hacia el puerto de Yamanigüey, donde posteriormente era depositado en un área abierta en el puerto.

Una vez depositado en el área abierta, el mineral era separado y solo se embarcaba rajones de color negro y brillo metálico. El mineral estéril era desechado. El procesamiento del mineral no se hacía en el territorio por lo que debían de transportarlo fuera del país. Esas transportaciones solo se podían hacer vía marítima para lo cual utilizaban los barcos mercantes. Los buques eran cargados con ayuda de la grúa y también se cargaban con palas o con las manos, donde se necesitaba mucha fuerza de trabajo.

El día en que ocurrió el siniestro había mal tiempo y fuertes marejadas. Cuando el barco zarpó, en la curva del canal de Yamanigüey chocó con las rocas y el impacto partió el buque por la popa, donde se encontraba la bodega tres, la cual transportaba el mineral. Según comentó Lorenzo, uno de los testigos entrevistados, el accidente fue provocado debido a que el buque era viejo y estaba asegurado y la empresa quería obtener el dinero del seguro (esto no ha sido comprobado). Todos los entrevistados coinciden en que el naufragio ocurrió años antes del 1959.

Tomando como referencia las fichas de inscripción de Minas-Cuba creadas por Serra et al. (2013) y Rodríguez (2019) se elaboró una ficha adaptada a la investigación, cumpliendo con el reglamento de la ley 155/2023 “Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y Natural” de la República de Cuba. El trabajo realizado arrojó la siguiente información (Tablas 1 y 2) que propició la elaboración de una ficha de inventario en la cual se incluyen los datos generales del pecio.

Tabla 2 Ficha de inventario de la muestra de mineral tomada de la bodega 3 del pecio sumergido en el canal de Yamanigüey. Fotos del autor

Se identificó mineral cromita (FeFe2O4) según las siguientes propiedades físicas diagnósticas determinadas macroscópicamente (Figura 3):

Color: negro.

Color de la raya: pardo oscuro a verdoso.

Brillo: metálico.

Dureza: de 5,5 a 7. (empleando placa de vidrio y muestra de cuarzo como referencia).

Peso relativo: pesada, entre 4,0 a 4,8, propio de una espinela cromífera.

No presenta clivaje.

Otras: no revela propiedades magnéticas

CONCLUSIONES

La aplicación de técnicas de buceo y geodesia permitió la localización del pecio sumergido relacionado con la minería del cromo y la reconstrucción histórica espacio-tiempo de los hechos asociados con el naufragio.

La ficha de identificación resultado de una investigación minuciosa dentro del proceso de inventario ofrece una documentación del pecio sumergido en el canal de Yamanigüey.

La identificación de cromita en una muestra del yacimiento arqueológico donde se encuentra el pecio confirma la transportación del mineral en el momento del naufragio.