INTRODUCCIÓN

En la última década, las enfermedades cardiovasculares (ECV) se han convertido en la principal causa de muerte en todo el mundo. En 2013, se calcula que las ECV causaron 17,3 millones de fallecimientos y condujeron a la pérdida de 330 millones de años de vida ajustados según la discapacidad (AVAD), cerca del 32 % de todos los fallecimientos y el 13 % del total de años de AVAD perdidos ese año. Globalmente, estos datos representan un incremento tanto en números absolutos como en porcentaje de muertes y AVAD en comparación con las estimaciones de 2010. Al igual que muchos países de renta alta (PRA) en el último siglo, los países de renta media y baja (PRMB) están siendo testigos de un incremento alarmante y acelerado en las ECV.1

La fibrilación auricular (FA) es una taquiarritmia supraventricular, que se caracteriza por la activación auricular desorganizada, rápida e irregular, con pérdida de la contracción auricular y una frecuencia ventricular irregular determinada por la conducción del nodo auriculoventricular.2

En 2010, el número estimado de hombres y mujeres con FA en todo el mundo era de 20,9 millones y 12,6 millones respectivamente, con mayor prevalencia en los países desarrollados, como los ubicados en Norteamérica, donde se estimó una tasa de 925,7 en hombres y 520,8 en mujeres, a diferencia de países en vía de desarrollo, como en la región Asia-Pacífico, donde es menor, estimándose en 340,2 y 196,0 en hombres y mujeres respectivamente.2

Se prevé que en 2030 la población de pacientes con FA en la Unión Europea será de 14-17 millones, con 120.000-215.000 nuevos diagnósticos cada año. Estas estimaciones indican que la prevalencia de la FA será de, aproximadamente, el 3 % de los adultos de 20 o más años con mayor prevalencia en personas mayores y pacientes con hipertensión arterial (HTA), insuficiencia cardíaca (IC), enfermedad arterial coronaria (EAC), valvulopatías, obesidad, diabetes mellitus (DM), enfermedad renal crónica (ERC), apnea obstructiva del sueño, y en el caso de la psoriasis que, cuando es grave, triplica el riesgo de FA en pacientes menores de 50 años.2

Dicha arritmia, conlleva a importantes consecuencias clínicas; en los países desarrollados, la actual prevalencia de la FA es aproximadamente del 1,5-2 % de la población general, afecta al 6 % de los mayores de 60 años y al 8 % de los mayores de 80 años; aumenta con la edad y casi el 10 % de las personas mayores de 80 años está afectada, tanto hombres como mujeres.3

Durante las últimas décadas ha aumentado su diagnóstico, probablemente, en virtud del envejecimiento de la población y múltiples factores de riesgo que se han relacionado con su aparición. En consecuencia, se han generado una cantidad significativa de estudios e investigaciones que buscan documentar la fisiopatología, la etiología y las consecuencias de la FA. La prevalencia de esta entidad en mujeres es aparentemente baja; se estima que 373 mujeres por cada 100 000, mientras que en hombres es alrededor de 596 por cada 100 000, sin embargo, algunos estudios sugieren que este valor puede corresponder a falta de diagnóstico y registro. Con el envejecimiento, la incidencia de FA, aumenta de manera exponencial, así, alcanza hasta 30,4 por cada 1000 personas/año en mujeres y 32,9 por cada 1000 personas/año en hombres entre los 85-89 años. De manera similar, la prevalencia ajustada por edad ha sido menor en mujeres que en hombres: 7,4 % y 10,3 %, respectivamente.4

La FA es una de las epidemias cardiovasculares del siglo xxi, que afecta más a hombres que mujeres, y se espera que su prevalencia aumente en los años futuros.3

Cerca del 33 % de los ingresos relacionados con arritmias son por FA, con un fuerte incremento en la morbimortalidad, representada por la elevada tasa de ictus cardioembólicos (aproximadamente cinco veces mayor) e IC que produce. Los últimos estudios han contribuido a mejorar el pronóstico de la enfermedad gracias a mejores estrategias de diagnóstico y tratamiento (anticoagulación y control del ritmo o de la frecuencia cardíaca con fármacos antiarrítmicos) y adaptadas a las necesidades individuales de cada paciente.5

Los costos directos de la FA ascienden a aproximadamente el 1 % del gasto sanitario total y se derivan fundamentalmente de las complicaciones asociadas. Estos costos aumentarán considerablemente si no se toman medidas adecuadas y efectivas para la prevención, con la modificación de sus factores de riesgo (FsR) y predisponentes, así como el de sus tratamientos.5

Cuba no está exenta de este fenómeno, durante los últimos 20 años, los ingresos hospitalarios por este trastorno se han incrementado en un 66 % debido al envejecimiento poblacional, el aumento de la prevalencia de cardiopatías crónicas, los diagnósticos más frecuentes por la utilización de dispositivos ambulatorios de monitorización y otros factores. En el país se ha reorganizado el Sistema de Urgencias Médicas y se crearon en el año 2003 en la Atención Primaria de Salud las Terapias Intensivas Municipales (TIM), con el objetivo de lograr una mejor atención de las urgencias y emergencias médicas. La fibrilación auricular sintomática es un padecimiento susceptible de ser tratado en la sala de terapia intensiva municipal, donde los pacientes son abordados de forma integral lo que permite establecer acciones terapéuticas y de prevención que tienden a disminuir la morbilidad y la mortalidad.6)

En la provincia Cienfuegos la mortalidad por enfermedades del corazón en los años 2015-2019, ha tenido un aumento gradual, donde las arritmias han tenido su papel preponderante. El grupo de edad más afectado ha sido el de 60-79 años y el sexo más comprometido fue el masculino con una tasa de 14,4 en el año 2019.6

Los pacientes con FA precisan un diagnóstico y tratamiento precoz, un porciento elevado presentan complicaciones y una parte de ellos pueden morir como consecuencia de ellas. En la provincia Cienfuegos no son suficientes los estudios donde se describan las características de los pacientes con fibrilación auricular; en el año 2018 se publicó un trabajo en el territorio, titulado: Factores de riesgo asociados a ictus cardioembólico en pacientes con fibrilación auricular no valvular; que como bien lo manifiesta, se está asociando dicha arritmia con el ictus cardioembólico, pero aun así, no se manejan a plenitud los FsR y las características de los pacientes que presentan un primer evento de fibrilación auricular, que puede recurrir y llegar a complicarse. Todo lo antes expuesto sustenta la necesidad de continuar realizando investigaciones en cuanto a epidemiología, frecuencia en los servicios de urgencia y FsR asociados, al primer evento de dicha arritmia, razones que nos permiten plantear la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las características clínico-epidemiológicas de pacientes con primer evento de fibrilación auricular, que ingresaron en el Servicio de Cardiología y/o Centro de Dolor Torácico en Cienfuegos entre los años 2020-2022? En tal sentido, el objetivo de este estudio está encaminado a caracterizar clínica y epidemiológicamente los pacientes con primer evento de fibrilación auricular en Cienfuegos en los años 2020-2022.

MÉTODOS

Se desarrolló una investigación descriptiva y transversal en la que se estudiaron 54 pacientes con diagnóstico de primer evento de fibrilación auricular que ingresaron en el Servicio de Cardiología del Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima y que dieron su consentimiento informado y no tuvieron discapacidad mental que dificultó su colaboración. Se excluyeron a los pacientes con diagnóstico de primer evento de fibrilación auricular, cuyo interrogatorio y examen físico no aportaron los datos necesarios para la realización de la investigación. Los datos se obtuvieron por medio de la entrevista médico-paciente y de la historia clínica individual, lo cual dio salida a las variables identificadas en los objetivos de la investigación. Las variables analizadas fueron:

Edad (18-35, 36-55, 56-75, ≥ 76).

Sexo (femenino, masculino).

Color de la piel (blanco y no blanco).

Tabaquismo (sí, no).

Alcoholismo (sí, no).

Antecedentes patológicos personales: (hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, valvulopatías, cardiopatía isquémica, obesidad (IMC: ≥ 30,0 kg/m2 de superficie corporal), enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma bronquial, enfermedades del tiroides, enfermedad renal crónica, artritis gotosa, síndrome de Wolf-Parkinson-White).

Manifestaciones clínicas (palpitaciones, disnea, dolor torácico, síncope, náuseas).

Los parámetros ecocardiográficos fueron realizados con equipo marca SAMSUNG, modelo SONOACE X6; con el paciente en decúbito supino o lateral izquierdo, donde se obtuvieron diferentes posiciones de acuerdo a la colocación del transductor y de ahí, las diferentes vistas que permitieron realizar las mediciones pertinentes:

Tratamiento (cardioversión farmacológica: flecainida, propafenona, amiodarona), (cardioversión eléctrica sí, no).

La información fue introducida en una base de datos del programa SPSS 21.0. Se calcularon la frecuencia absoluta y relativa de las variables de estudio, y aquellos resultados de correlación de variables que lo permitieron, fue utilizado el estadístico exacto de Fisher, dado que las frecuencias teóricas incluyeron frecuencias inferiores a 5 y las sumas marginales del conjunto de datos eran desiguales, se aceptó un nivel de confianza de 95 %. Los resultados se presentaron en tablas. A todas las personas encuestadas se les pidió su consentimiento de participación. El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital General Universitario de Cienfuegos, así como por su Consejo Científico.

RESULTADOS

A continuación se muestra la distribución de pacientes con primer evento de fibrilación auricular según variables socio-demográficas, hábitos tóxicos y antecedentes patológicos personales. Se observó que la edad media fue de 52,7 ± 14,9 años y cuando se realizó la distribución por grupos de edades, se encontró que el 48,1 % se ubicaba en el que comprendía las edades entre 36 y 55 años, siendo el más numeroso (26); seguido por el grupo de 56 a 75 años con 18 pacientes para un 33,3 %. En cuanto al sexo, existió un franco predominio del masculino, representado por el 70,4 % del total de pacientes, con una razón de 2.37 hombres por cada mujer. Cuando se realizó la distribución según el color de la piel, se observaron grandes diferencias, predominó la blanca con el 77,8 %, mientras que la no blanca solo se presentó en el 22,2 % del total de pacientes. Respecto a la incidencia de los hábitos tóxicos, se determinó que el tabaquismo estaba presente en la mitad de los casos (50,0 %); siendo menos frecuente el alcoholismo (25,9 %). Los antecedentes patológicos personales más frecuentes en los pacientes estudiados fueron la HTA, presente en el 74,1 % del total de pacientes; seguido por la diabetes mellitus tipo 2 (16,7 %) y las valvulopatías (11,1 %). El 13,0 %, de los pacientes no tenía ninguno de los antecedentes recogidos en la encuesta (Tabla 1).

Tabla 1 Distribución de pacientes con primer evento de fibrilación auricular según variables socio- demográficas, hábitos tóxicos y antecedentes patológicos personales

HTA: hipertensión arterial. EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Síndrome de WPW: síndrome de Wolf-Parkinson-White.

A continuación se muestra la distribución según las manifestaciones clínicas referidas por los pacientes en el momento del ingreso y la presencia o no de hábitos tóxicos. Se observó que el mayor número de pacientes presentó palpitaciones (42 para un 77,8 %) y de ellos el 54,8 % tenían como hábito tóxico el tabaquismo y el 26,2 % el alcoholismo. El resto de las manifestaciones presentadas por orden descendente según su frecuencia, fueron: la disnea (12,9 %), el dolor torácico (7,4 %) y el síncope (5,6 %). De los pacientes que refirieron "falta de aire" o se les constató disnea, el 57,1 % eran fumadores; de aquellos con dolor torácico, 50 % tuvo como hábito tóxico el alcoholismo, el 25 % el tabaquismo y el otro 25 % ningún hábito tóxico. Ninguno de los pacientes que sufrieron síncope refirió hábitos tóxicos (Tabla 2).

Tabla 2 Distribución de pacientes con primer evento de fibrilación auricular según manifestaciones clínicas y hábitos tóxicos

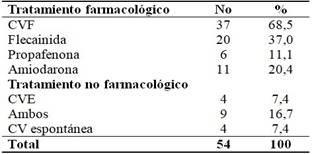

A continuación, se muestran los resultados de acuerdo a la estrategia terapéutica seguida en cada caso. El tratamiento farmacológico se aplicó en el 68,5 % del total de pacientes, este incluyó el uso de flecainida (37,0 %), propafenona (11,1 %) y amiodarona (20,4 %); siguiendo esta variante estuvo el empleo de ambas estrategias (cardioversión farmacológica y eléctrica) en el 16,7 %, producto al fallo de la variante farmacológica; la CVE, realizada en el 7,4 % y tuvo lugar la CV espontánea en el 7,4 % de los pacientes, de igual forma (Tabla 3).

Tabla 3 Distribución de pacientes con primer evento de fibrilación auricular según tratamiento recibido

CV: cardioversión. CVF: cardioversión farmacológica. CVE: cardioversión eléctrica.

Se realizó un análisis a punto de partida de la relación existente entre parámetros ecocardiográficos como diámetro de AI, diámetro TDVI, FEVI y el impacto del tabaquismo sobre los valores normales de dichas variables. En cada una de las comparaciones realizadas hubo un predominio de valores normales frente a las posibles alteraciones que se podían presentar; diámetro de AI normal en el (85,2 %), solamente en el 14,8 % (4 pacientes) se encontró por encima del valor considerado como normal; el diámetro TDVI fue normal en el (88,9 %). Comportamiento similar se encontró en las mediciones de la FEVI con valores adecuados en el (85,2 %) de los casos. Se utilizó el estadístico exacto de Fisher, empleando la significación exacta unilateral (estudio de una cola) para el valor de p (p< 0,05). De acuerdo a los resultados de significación mostrados en la tabla, se determinó, que no existe evidencia estadística de asociación entre las variables expuestas con anterioridad (Tabla 4).

Tabla 4 Asociación entre hábitos tóxicos (tabaquismo) y parámetros ecocardiográficos de pacientes con primer evento de fibrilación auricular

AI: aurícula izquierda. TDVI: telediastólico del ventrículo izquierdo. FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo.

Al igual que en la anterior, se realizó una distribución de los pacientes según las mediciones realizadas de parámetros ecocardiográficos tales como, diámetro de AI, diámetro TDVI, FEVI; pero que tenían como hábito tóxico al alcoholismo. Semejante a lo sucedido en la asociación de estos parámetros con el tabaquismo, hubo predominio de los valores normales pese al consumo de alcohol; diámetro de AI normal en el 85,7 %, diámetro TDVI normal en el 71,4 % y FEVI con valores aceptables en el 85,7 % de los casos. De acuerdo a los resultados de significación mostrados en la tabla, mediante el uso del estadístico exacto de Fisher, se demostró, que no existe evidencia estadística de asociación entre el diámetro de AI (normal o alterado), la FEVI (normal o alterada) y el alcoholismo, sin embargo, el empleo del test antes mencionado, permitió demostrar, que sí existe significación estadística entre el diámetro TDVI (normal o alterado) y el alcoholismo, con un valor de p= 0,013 (Tabla 5).

Tabla 5 Asociación entre hábitos tóxicos (alcoholismo) y parámetros ecocardiográficos de pacientes con primer evento de fibrilación auricular

AI: aurícula izquierda. TDVI: telediastólico del ventrículo izquierdo. FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo.

* Se señala de esta manera la variable con significación estadística.

Se muestra la media de parámetros ecocardiográficos de los pacientes con los APP de más frecuencia y hábitos tóxicos. La media del diámetro AI fue normal, excepto en el paciente con ERC, donde sí alcanzó los 39 mm (valor considerado como alterado en este estudio); la desviación estándar calculada, sí coloca algunos de estos valores en rango limítrofe, sin ser un resultado llamativo. De igual forma sucedió con el diámetro TDVI, la media de valores calculados fue totalmente normal, con la desviación estándar llegando a cifras consideradas como alteradas. En cuanto a la FEVI, los pacientes que padecían de diabetes mellitus, EPOC y ERC, tuvieron valores en el límite inferior de la normalidad y aquellos con cardiopatía isquémica, ligeramente deprimida la fracción de eyección; el resto de los pacientes con otras entidades tuvieron cifras completamente normales (Tabla 6).

Tabla 6 Distribución según la media de parámetros ecocardiográficos, los antecedentes patológicos personales y hábitos tóxicos de pacientes con primer evento de fibrilación auricular

APP: antecedentes patológicos personales. AI: aurícula izquierda. TDVI: telediastólico del ventrículo izquierdo. FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo. HTA: hipertensión arterial. EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ERC: enfermedad renal crónica.

DISCUSIÓN

La fibrilación auricular (FA) implica una carga significativa para los pacientes, los médicos y los sistemas de salud en todo el mundo. Se dedican grandes esfuerzos y recursos para obtener información sobre los mecanismos subyacentes a la FA, su curso natural y los tratamientos efectivos (véase también: ESC Textbook of Cardiovascular Medicine: CardioMed) y continuamente se genera y publica nueva evidencia científica. La complejidad de la FA exige un abordaje multifacético, holístico y multidisciplinario de la atención de los pacientes, con su participación activa en colaboración con los médicos. Optimizar en la práctica clínica los cuidados de los pacientes con FA es un requisito difícil pero esencial para lograr un tratamiento efectivo.7

Por lo antes expuesto se decidió realizar el presente estudio, dejando las bases para crear estrategias que garanticen un tránsito hospitalario uniforme, lograr elección de la terapéutica adecuada en cada caso y alcanzar una evolución favorable de los pacientes.

Se observó un comportamiento semejante de variables como: edad, sexo, antecedentes patológicos personales y hábitos tóxicos, en comparación a la analizada en otras investigaciones. La demografía fue similar a reportes realizados en Cuba, Latinoamérica y otros lugares del mundo8,9 sin grandes variaciones entre ellos, predominó en casi toda la bibliografía consultada, la presencia de pacientes mayores de 60 años. En los casos estudiados, valores como la media de edad y su desviación estándar, situaron a dichos pacientes en el rango de lo referido por la mayoría de los autores.

El estudio: Framingham realizó un análisis de incidencia de FA por 50 años, desde 1958 a 2007, en 202.417 sujetos sanos con edades entre 50-89 años, en el que 1.544 pacientes presentaron FA de nuevo diagnóstico con una tasa de incidencia ajustada para la edad de 3,7 por 1000 personas-año en el periodo 1958-1967, cifras que se incrementaron posteriormente a 13,4 casos entre 1998-2007 en hombres y 2,52 por 1000 personas-año en 1958-1967 hasta 8,6 entre 1998-2007 para las mujeres.10

El estudio: Rotterdam es otra investigación de incidencia más importante en la actualidad, realizado en una población europea de 6,808 participantes mayores a 55 años, que fueron seguidos en un promedio de 6,9 años, donde se encontró una incidencia global de 9,9 casos por cada 1000 personas-año. Esta incidencia varió de acuerdo a la edad, desde 1,1 casos por 1000 personas-año entre los sujetos de 55-59 años, hasta 20 casos por 1000 personas-año en aquellos mayores a 80 años. Además, determinó el riesgo de padecer FA durante la vida, siendo de 23 % en hombres y 22 % en mujeres.11

En el estudio de Sariol González y cols.8 realizado en Cuba, entre 2018 y 2019, se encontró un predominio del sexo masculino (71,76 %), fue el grupo de edad de mayor incidencia el de 50-59 años (22,35 %); el consumo de tabaco fue el principal factor de riesgo encontrado en el 85,8 % de los pacientes seguido de la HTA en el 43,5 %.

Otros trabajos investigativos como el realizado en la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, de Rodríguez Pellicer y cols. en el 2021, reflejaron el siguiente comportamiento de los antecedentes patológicos personales y hábitos tóxicos; la HTA estuvo presente en el 77,1 % de la muestra, la prevalencia de diabetes mellitus en el 35,4 %, hábito tabáquico en el 10,8 % de los casos, entre otros.12

Zapata cols. en el 2022, mostraron con su investigación los siguientes datos, el 79,1 % (n= 4517) fue de sexo masculino, la HTA estuvo presente en el 58,9 % de los pacientes, la diabetes mellitus en el 22,7 %, el tabaquismo en el 69 %, estos datos como más relevantes.13

El envejecimiento es un riesgo sustancial de FA, pero también es importante el aumento de la carga de otras comorbilidades, como la HTA, DM, IC, la enfermedad coronaria, ERC, la obesidad y la apnea obstructiva del sueño (AOS); los FsR modificables contribuyen significativamente a la aparición y la progresión de la FA; por lo que una intervención temprana y el control de los factores de riesgo modificables podrían reducir la incidencia de FA.2

En cuanto al sexo, diversos estudios reportaron que la incidencia de FA es mayor en hombres (596 casos por 100 mil personas) que en mujeres (373 casos por 100 mil personas), sugiriéndose como relación causal la mayor prevalencia de factores de riesgo en los primeros, no obstante, otras investigaciones también han reportado que las mujeres presentan mayor sintomatología, menor calidad de vida y mayor riesgo de complicaciones (ictus, cardiopatía isquémica y mortalidad) que los hombres, posiblemente porque son diagnosticadas a una edad más avanzada.4 En los pacientes estudiados se observó comportamiento semejante.

En relación al color de piel, se ha observado que las personas con color de la piel blanca tienen mayor prevalencia de FA que los afrodescendientes e hispanos; en la presente casuística predominaron los pacientes de color de piel blanca (77,8 %), superior a lo descrito por Merino Barrera y cols.14 en un estudio realizado en El Salvador en el 2016 que incluyó a 106 pacientes, de los cuales solo el 51,4 % tenían este color de piel.14

Las manifestaciones clínicas de la FA son variables en pre sentación y severidad, fueron algunos pacientes asintomáticos mientras que otros pueden presentar un importante deterioro funcional. Los pacientes con FA pueden presentar distintos síntomas: palpitaciones, disnea, fatiga, dolor u opresión en el pecho, poca tolerancia al ejercicio, mareo, síncope, trastornos del sueño, náuseas y/o vómitos, entre otros, pero hasta un 50-87 % están asintomáticos al principio con un pronóstico posiblemente menos favorable.15

Los síntomas de FA de nueva aparición están menos estudiados, pueden cambiar con el tratamiento y las recurrencias suelen ser asintomáticas.15

Rodríguez Pellicer y cols. describieron que en sus pacientes las palpitaciones (32,64 %), el dolor torácico (22,30 %) y la disnea (14,47 %); fueron las manifestaciones clínicas más frecuentes.12 Similares resultados fueron encontrados en la presente investigación, palpitaciones con una frecuencia mucho mayor, muy poca diferencia en cuanto al comportamiento de pacientes con disnea y en menor porciento los casos con dolor torácico.

El tratamiento de la FA es complejo y debe individualizarse en cada paciente, se debe tener en cuenta la sintomatología, la evaluación del riesgo de eventos trombo-embólicos o hemorrágicos, los FsR concomitantes y la disponibilidad de recursos.16

El control agudo del ritmo se puede realizar como cardioversión urgente para pacientes hemodinámicamente inestables con FA o en situaciones no urgentes. La cardioversión eléctrica directa sincronizada es el método preferido para pacientes con deterioro hemodinámico, ya que es más efectiva que la cardioversión farmacológica y revierte inmediatamente a ritmo sinusal. Para pacientes estables, se puede intentar tanto la cardioversión farmacológica como la eléctrica; la farmacológica es menos efectiva pero no requiere sedación.17

En un estudio publicado en 2018 en el New England Journal Medicine, se enfatizó que la estrategia de espera y vigilancia solo con medicación para el control de la frecuencia y cardioversión sí es necesaria en las primeras 48 h de la aparición de los síntomas. Esta es una estrategia segura, y no es inferior a la cardioversión inmediata de la FA paroxística, que a menudo se resuelve espontáneamente en las primeras 24 h.18

La cardioversión farmacológica a ritmo sinusal es un procedimiento electivo indicado para pacientes hemodinámicamente estables. Su verdadera eficacia está influida por la restauración espontánea a ritmo sinusal en las primeras 48 horas de la hospitalización en el 76-83 % de los pacientes con FA de reciente aparición (un 10-18 % en las primeras 3 h, un 55-66 % en las primeras 24 h y un 69 % en las primeras 48 h).18

La estrategia de «esperar y vigilar» (normalmente menos de 24 h) se puede considerar una alternativa a la cardioversión temprana para pacientes con FA de nueva aparición.18

Sariol González y cols.8 determinaron en su estudio que la cardioversión farmacológica fue el tratamiento de elección en el 56,5 %, seguido por la CVE (42,4 %) y la CV espontánea (1,1 %).

Los porcentajes en cada una de las opciones terapéuticas descritos por Rodríguez Pellicer y cols.12 fueron más bajos: CVF en el 14,03 % de sus pacientes; la CVE en el (1,77 %) y la CV espontánea tuvo lugar en el (18,31 %). El fármaco más empleado en este estudio para la CVF fue la amiodarona (16,10 %).

En este estudio, la estrategia más utilizada fue la cardioversión farmacológica. Se señaló e hizo énfasis en el uso de los fármacos de la clase IC, siempre y cuando no existan contraindicaciones para su uso; el tiempo de regreso al ritmo sinusal con su empleo es menor, lo que acorta la estadía hospitalaria y, en consecuencia, la reducción de los costos y la reinserción temprana del paciente a la sociedad.

Aunque diversos trabajos asociaron clásicamente algunos patrones de consumo de alcohol (especialmente el consumo de cantidades bajas o moderadas de bebidas fermentadas como el vino tinto) con una reducción en la incidencia de enfermedad cardiovascular, entre la que se encuentra el ictus isquémico, la realidad parece indicar lo contrario. “En las últimas décadas se ha desarrollado un cuerpo de evidencia que desmonta este mito protector y señala al alcohol como un agente deletéreo a nivel cardiovascular, asociándose su consumo, incluso, en cantidades moderadas, con diversas patologías cardiovasculares como es la fibrilación auricular”.19

Otro de los estudios recientes que aportaron más evidencias de la asociación entre el consumo de alcohol y el desarrollo de la fibrilación auricular es: Lower risk of stroke after alcohol abstinence in patients with incident atrial fibrillation: a nationwide population-based cohort study, publicado en 2021, en European Heart Journal, el cual se realizó entre 2010 y 2016 en Corea. En este estudio se analiza la relación entre diversos patrones de consumo de alcohol tras el diagnóstico de la arritmia y su relación con la incidencia de ictus isquémico.19

En la investigación antes mencionada, se analizaron 97.869 pacientes con diagnóstico nuevo de fibrilación auricular, de los cuales el 51 % eran no bebedores, el 13 % habían cesado el consumo y el 36 % mantenían el consumo de alcohol. Durante un seguimiento de 310.926 pacientes/año, 3.120 pacientes (el 3,19 % o 10/1000 pacientes/año) desarrollaron un ictus isquémico. Y los pacientes que cesaron el consumo de alcohol, así como aquellos que no lo consumían previamente, presentaron un menor riesgo de desarrollar un ictus isquémico.19

En el último congreso norteamericano de cardiología, el American College of Cardiology 2021, se expusieron los resultados del estudio: Holiday Monitors, en el que se subrayó, que beber alcohol aumenta la probabilidad de que ocurra un episodio de FA en unas pocas horas, y que cuanto más alcohol se consume, mayor es el riesgo de padecer esta arritmia. Cualquier bebida alcohólica se asoció con más del doble de probabilidades de un evento de FA en las 4 horas siguientes a la ingesta. En este estudio se analizaron a 100 pacientes con FA paroxística que consumieron al menos una bebida alcohólica al mes, con una edad media de 64 años (79 % varones, 85 % de color de piel blanca). Hay que indicar que los pacientes consumieron una mediana de 19 bebidas, en una mediana de 12 días diferentes, y 56 pacientes tuvieron al menos un episodio de FA en una mediana de 5 días, además se comprobó que por cada incremento del 0,1 % en la concentración máxima de alcohol en sangre durante las 12 horas anteriores se asoció con un aumento del 38 % en las probabilidades de un episodio de FA.20

Por otra parte, se sabe que el tabaquismo interviene de manera indirecta al aumentar el riesgo de isquemia atrial miocárdica e in suficiencia cardiaca, a su vez, la nicotina tiene un efecto profibrótico al aumentar la expresión de colágeno tipo III en la aurícula y prolonga la duración del potencial de acción al bloquear los canales rectificadores de potasio.9

Según la literatura revisada en la mayor parte de los casos en los que ocurre un primer evento de FA, existe un corazón estructuralmente sano y la presencia de un remodelado estructural de este órgano, pudiera estar presente ante determinados FsR ya mencionados (modificables y no modificables); dentro de los no modificables tendríamos a la genética, la edad, el sexo y el color de piel; mientras que dentro de los modificables principalmen te están: el tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, la apnea obstructiva del sueño y comorbilidades como la HTA, la DM, la obesidad, el IC, la cardiopatía isquémica o valvulopatías, e incluso la misma FA, actúan como estresores que contribuyen a la remodelación auricular.

En un estudio realizado en El Salvador por Merino Barrera y cols.14 determinaron que en el 80,4 % de los casos el origen de la FA no estaba asociado a valvulopatía, fue la HTA el factor de riesgo más frecuente y en el 21,5 % de los pacientes la FA fue considerada como un primer evento y a pesar de que incluyeron a pacientes con FA de diferentes causas, sus resultados en cuanto a la medición de variables o parámetros ecocardiográficos fueron similares a los resultados encontrados en la actual investigación, excepto en el tamaño de la aurícula izquierda, que en su estudio fue de 42,67 ± 8,23 mm, (35,6 ± 4,7 mm), lo que está totalmente justificado, pues solamente se incluyeron a pacientes con un primer evento de FA, en los que por lo general existe un corazón sano y que estaría sujetos a las enfermedades de base o FsR. La media de los valores de la FEVI y del DTDVI en ambos estudios se comportó de manera similar.

Otros estudios de caracterización de la FA consultados durante el proceso de desarrollo de esta investigación, tanto en Cuba como el resto del mundo, permitieron conocer el manejo de variables clínicas y epidemiológicas desde diferentes puntos de vistas según el diseño de la investigación en cada caso.

Con los resultados anteriores se demostró, que la presencia de un corazón estructuralmente normal, no impide que tenga lugar un primer episodio de fibrilación auricular, indudablemente el sustrato eléctrico juega un papel medular en este fenómeno al igual que los polimorfismos genéticos descritos en su fisiopatología y otros elementos, si a esto se suma la presencia de un remodelado estructural y mecánico, existen todos los elementos necesarios para que se repita la arritmia y pueda llegar a perpetuarse.

Estas investigaciones aportaron valiosos elementos, donde se vincularon una serie de aspectos demográficos, clínicos y ecocardiográficos que constituyeron herramientas importantes para el profesional que trate esta urgencia; elementos encaminados a: la determinación y corrección de la causa, exámenes complementarios indispensables a realizar, fármaco de elección a usar y por qué, o de lo contrario el uso de cardioversión eléctrica; además de tener un impacto económico y social, puesto que con el adecuado manejo y guía, se disminuye la estadía hospitalaria del paciente, material y equipos médicos empleados, se reintegra de forma segura y rápida al paciente en la sociedad, se evita la recurrencia de este episodio con el control y conocimiento de los FsR; esta última acción de gran importancia y de necesaria realización por el personal que desarrolla su labor en la comunidad.

Lo expuesto con anterioridad, señaló la necesidad de crear estrategias que garanticen un tránsito hospitalario adecuado y con pronóstico favorable de estos pacientes, lo que justificó que fuese señalado como un problema de salud de la población y por tanto una línea a investigar.

Se estudiaron 54 pacientes con primer evento de fibrilación auricular, donde hubo predominio de los adultos jóvenes; con franca hegemonía del sexo masculino y del color de piel blanca; se destacaron la hipertensión arterial y el tabaquismo como antecedentes personales y/o FsR; y en su mayoría, individuos sin anomalías estructurales. Todo ello apunta a la necesidad de un abordaje integral, con énfasis en el enfrentamiento a los ya mencionados FsR, tratamiento oportuno y adecuado triaje hospitalario. El mayor número de pacientes con primer evento de fibrilación auricular, tienen un corazón estructuralmente sano, lo que vuelve de extrema importancia la prevención de recurrencias; esto evitará la creación de condiciones eléctricas y anatómicas que perpetúen la arritmia.