INTRODUCCIÓN

En diciembre del año 2019 se reportaron en la ciudad de Wuhan (China) algunos casos de neumonía atípica provocada por un nuevo tipo de coronavirus, el cual fue denominado SARS-CoV-2, causante de la COVID-19.1 Debido a la rápida propagación por todo el mundo y al incremento del número de muertes que ocasionaba, la Organización Mundial de la Salud (OMS)2 caracterizó a dicha enfermedad como pandemia. Esta decisión ocasionó diversas repercusiones en los ámbitos sanitario, social, económico, cultural y desde luego, educativo.3

En el campo educativo las actividades académicas en las universidades se interrumpieron, no obstante, para garantizar la continuidad del servicio educativo, la modalidad de enseñanza-aprendizaje migró y pasó de ser presencial a ser únicamente virtual.4 Dicha reforma inusitada ocasionó gran preocupación en los estudiantes, puesto que la mayoría no se encontraba preparado para enfrentar dicha modalidad de aprendizaje.5

Actualmente, la tasa de contagios y de muertes asociadas a la COVID-19 han disminuido significativamente en el mundo debido, principalmente, a las campañas de vacunación;6 muchas actividades que se realizaban virtualmente están volviendo a desarrollarse de manera presencial. En el caso del servicio educativo universitario peruano, también se encuentran retornando progresivamente a la presencialidad. Por ello, es importante evaluar la salud mental de los estudiantes durante la nueva normalidad, específicamente, los niveles de cansancio emocional (CE), bienestar psicológico (BPS) y su posible relación durante el proceso de adaptación que están afrontando.

El CE ha sido y viene siendo vinculado al ámbito laboral, sin embargo, en la actualidad se ha determinado que no es exclusivo de los trabajadores, es decir, también puede afectar a los estudiantes universitarios.7 De acuerdo con el enfoque teórico de Maslach y otros,8 el CE (ocasionado por las altas exigencias académicas), además de la despersonalización (actitudes negativas e indiferentes frente a las responsabilidades académicas) y la insatisfacción al logro (autopercepción de ineficiencia como estudiante), son 3 componentes del burnout académico; no obstante, en el caso de los estudiantes, el CE ha sido considerado como el componente más predominante,9,10,11 que los otros 2 componentes, los cuales no presentan un impacto significativo en ellos.12,13

El CE es conceptualizado como el agotamiento mental que sienten los estudiantes, ocasionado por la carencia de recursos cognitivos y emocionales; suele caracterizarse por cuadros de insomnio, desmotivación e irritabilidad.14 En el contexto académico, el CE puede provocar ausentismo, bajas calificaciones y a largo plazo, la deserción universitaria.15 Debido a las diversas responsabilidades y exigencias que existen en la formación universitaria, es común que muchos investigadores reporten el mencionado tipo de manifestación psicológica como resultado de algún esfuerzo sostenido para cumplir tareas, exposiciones, trabajos de investigación, entre otras actividades propias de la vida universitaria.16

En lo que respecta al BPS, ha sido considerado durante las últimas décadas un tema de interés, pues no solo se limita a determinar la autopercepción de la persona acerca de su vida, sino porque se le atribuye un factor predictor de la salud mental y como un recurso para afrontar situaciones de estrés.17 Por otro lado, se ha asociado a la felicidad, adecuados procesos de interacción, salud física, así como la calidad de vida.18

Históricamente, el BPS fue enfocado desde 2 perspectivas: hedónica y eudaimónica.19 Según la perspectiva hedónica, el BPS está asociado al placer y la felicidad, o sea, al equilibrio entre situaciones placenteras y no placenteras, y a la satisfacción con la vida.20 Desde una perspectiva eudaimónica, el BPS es considerado como la medida en la que las personas están funcionando a plenitud.21 Aun cuando existan discrepancias entre las 2 perspectivas, actualmente pueden considerarse complementarias.22

De acuerdo con Domínguez y otros,16 la percepción del BPS está relacionada con la concreción de los objetivos que los estudiantes se trazan durante su formación profesional, puesto que es considerado un indicador favorecedor que incluye aspectos afectivos y valorativos, que se articulan en su proyecto de vida y el sentido de la vida que tienen, es decir, tiene que ver con la disposición estable de valorar de manera positiva o negativa su vida.

El estudio de la salud mental y, específicamente, del CE y el BPS de los estudiantes durante la pospandemia es un tema muy relevante. Afecta la calidad de vida, así como el desenvolvimiento durante la formación profesional. A partir de la revisión de la literatura local, nacional e internacional se determinó que en el actual contexto no se encontraron investigaciones que traten dichos tópicos, por lo que se espera que, en función a los hallazgos, las universidades elaboren y pongan en marcha programas enfocados en la prevención y atención a los estudiantes con niveles significativos de CE y se promueva su BPS para que afronten de manera eficaz la vida universitaria.

El objetivo de la presente investigación fue determinar si existe relación entre el CE y el BPS de los estudiantes de la carrera profesional de enfermería.

MÉTODOS

El enfoque de investigación fue cuantitativo, el diseño no experimental y el tipo, descriptivo-correlacional de corte transversal. La investigación se realizó en la ciudad de Puerto Maldonado (Perú) durante el mes de octubre del año 2022.

La población estuvo constituida por los estudiantes de la carrera profesional de enfermería, de una universidad pública de la Amazonía peruana, mientras que la muestra fue conformada por 184 estudiantes, cantidad que fue determinada a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia. De acuerdo con las características sociodemográficas, hubo una mayor participación de estudiantes del sexo femenino (79,3 %), que tenían entre 16 y 20 años (73,9 %), que cursaban el segundo semestre (27,7 %) y cuyo estado civil era soltero (92,4 %).

Se consideraron 2 variables de estudio: el CE y el BPS. Asimismo, se incluyeron las variables, sexo y edad.

La recolección de datos se realizó mediante una encuesta, la cual estuvo conformada por 3 secciones. En la primera se solicitó a los estudiantes su consentimiento informado, así como información sociodemográfica (sexo y edad).

En la segunda se aplicó la Escala de Cansancio Emocional, la cual fue elaborada originalmente por Gonzales y otros24 y adaptada a la realidad peruana por Estrada y otros.9 Dicha escala es de factor único y consta de 10 ítems calificados cuantitativamente mediante una escala de Likert de 5 puntos, que van desde 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 5 (totalmente de acuerdo). Sus propiedades psicométricas fueron determinadas mediante el proceso de validez basada en el contenido y confiabilidad; un estudio previo9 establece que tiene un adecuado nivel de validez basada en el contenido (V de Aiken= 0,902) y confiabilidad (α= 0,911).

En la tercera sección se aplicó la Escala de Bienestar Psicológico para Adultos,25 adaptada al contexto peruano.26 Consta de 13 ítems estructurados en 4 dimensiones: aceptación, autonomía, vínculos y proyectos. Puede ser calificada cuantitativamente mediante una escala de Likert de 3 puntos que va desde 1 (en desacuerdo) hasta 3 (de acuerdo). En un estudio previo mencionado26 establecen que el cuestionario tiene una adecuada validez basada en el contenido (V de Aiken= 0,899) y la confiabilidad también adecuada (α= 0,736).

Para la recolección de datos se gestionaron las autorizaciones a las autoridades universitarias correspondientes. Una vez reunidos de manera presencial con los estudiantes, se les explicó el propósito, se solicitó su consentimiento informado, se les dieron las orientaciones respectivas y se aplicaron los instrumentos. Dicho procedimiento tuvo una duración aproximada de 30 minutos.

En análisis de datos fue realizado a nivel descriptivo e inferencial. El análisis descriptivo se desarrolló mediante el uso de tablas de frecuencia y porcentajes obtenidos con el SPSS V.25. Los resultados inferenciales, se obtuvieron mediante el coeficiente de correlación r de Pearson (las variables se ajustaban a la distribución normal), considerando significativa una relación con p< 0,05. Adicionalmente se utilizó la prueba paramétrica t de Student y la no paramétrica ji cuadrado (χ2) para determinar si las variables CE y BPS se asociaban con las variables sociodemográficas.

Aspectos éticos: se contó con el aval del comité de ética institucional. Asimismo, se debe precisar que los estudiantes fueron informados sobre el propósito y naturaleza de la investigación y brindaron su consentimiento informado; se garantizó en todo momento el carácter anónimo y voluntario de la participación.

RESULTADOS

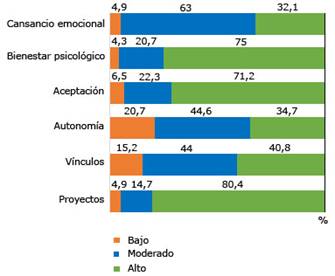

Como se puede ver en la figura 1, la mayoría de estudiantes presentaron niveles moderados de CE (63 %) y altos niveles de BPS (75 %). Respecto a las dimensiones, los proyectos y la aceptación también se ubicaron en el nivel alto, mientras que la autonomía y los vínculos se ubicaron en el nivel moderado.

Respecto a la comparación de medias, según la tabla 1 se determinó que solo existieron diferencias estadísticamente significativas para la variable CE entre varones y mujeres (t= 0,679; p< 0,05). Se observó que las mujeres (M= 34,90) presentaron mayores puntuaciones que los varones (M= 30,68) en dicha variable.

Tabla 1 Comparación de las medias de las variables y dimensiones según sexo

* Diferencias estadísticamente significativas.

En cuanto a la asociación entre las variables y dimensiones con el grupo etario, en la tabla 2 se estableció mediante la prueba χ2, que dicha variable solo se asoció de manera significativa a la dimensión autonomía (p< 0,05), lo cual indica que los estudiantes de menos edad la habían desarrollado en menor medida que los estudiantes mayores de 20 años.

Tabla 2 Asociación entre las variables y dimensiones con el grupo etario

* Asociación estadísticamente significativa

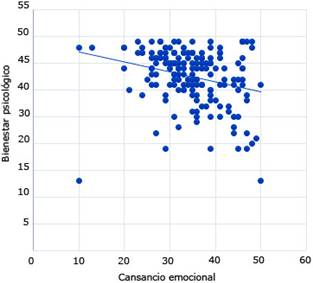

Como se puede ver en la tabla 3, el coeficiente de correlación r de Pearson entre el CE y el BPS fue de -0,267 y valor p resultó ser inferior al nivel de significación (p< 0,05). Por otro lado, también se encontró que el CE se correlacionaba de manera significativa (p< 0,05) con las dimensiones aceptación (r= -0,235), autonomía (r= -0,221), vínculos (r= -0,146) y proyectos (r= -0,223).

Tabla 3 Correlación entre las variables y dimensiones

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

Finalmente, en la figura 2 se observa que la dispersión de las puntuaciones de las variables CE y BPS tienen una tendencia negativa, es decir, ambas variables se relacionan de manera inversa. Es posible afirmar que, a mayores niveles de CE, menores niveles de BPS, o viceversa.

DISCUSIÓN

El distanciamiento social y las medidas de seguridad planteadas durante la pandemia, evitaron la propagación de la COVID-19 y, por ende, el incremento de la tasa de contagio y muertes. A partir del mes de marzo del año 2022, las actividades académicas comenzaron a retornar a la presencialidad, sin embargo, la nueva normalidad podría provocar una serie de trastornos y afectar de alguna manera a la salud mental de las personas.

Se halló que existía un nivel moderado de CE en los estudiantes, lo cual implicaba que con relativa frecuencia se sentían cansados mentalmente al terminar sus clases y ocasionalmente se encontraban sin energías, desconcentrados y preocupados, situación que se debería al limitado tiempo que tenían para realizar sus responsabilidades académicas. Como se puede ver, el nivel de cansancio emocional reportado se asemeja a lo encontrado en investigaciones realizadas durante la pandemia y en contextos de virtualidad,9,12,14 situación que podría explicarse por las dificultades en el proceso de adaptación.

Indudablemente, la transición por la educación superior está sujeta a una serie de estresores que emergen debido a la presión académica (exámenes, exposiciones y tareas), a los problemas familiares y personales, no obstante, si los estudiantes no enfrentan pertinentemente las mencionadas situaciones, podrían llegar a incrementar sus niveles de CE y padecer de problemas en su salud, tener un bajo rendimiento académico y pobre bienestar emocional.27

Otro hallazgo indica que el nivel de BPS de la mayoría de estudiantes era alto, es decir, aceptaban las situaciones que les tocaba afrontar, eran asertivos y confiaban en su propio juicio, tenían metas y proyectos pendientes, consideraban que la vida tiene significado y ponían en práctica valores para que su vida tenga sentido. A pesar de que los resultados fueron favorables, no se debe perder de vista que aproximadamente la cuarta parte, tenían niveles medios y moderados de BPS, realidad que podría afectar su desenvolvimiento.

Existen estudios que convergen con lo reportado previamente. En México, un estudio28 realizado en la etapa final de la pandemia determinó que el 89,2 % de los participantes obtuvieron niveles altos de BPS. Del mismo modo, en Perú29 se encontraron altos niveles de BPS en el 84 % de estudiantes, al igual que en Chile,30 donde reportaron un resultado similar. Al respecto, es necesario precisar que ambos estudios fueron realizados durante el contexto de pandemia, cuestión que indica que dicho estado emocional no ha sufrido alteraciones significativas a pesar de las situaciones adversas a las que se enfrentaron los estudiantes.

Un hallazgo relevante indica que existió relación inversa y significativa entre el CE y el BPS de los estudiantes. Lo expuesto coincide con lo reportado en un estudio31 realizado en China, en el que se encontraron que ambas variables se relacionaban de manera inversamente proporcional, lo cual implicaba que el CE tenía efectos significativos en el bienestar, tanto físico como psicológico, de los estudiantes. Además, se coincide con los resultados de una investigación32 desarrollada en Colombia, pues hallaron que existía una correlación negativa moderada entre el CE y el BPS, por ello, se podía afirmar que el incremento de la sintomatología asociada al CE provocaba la disminución de los niveles de BPS.

El CE es considerado una respuesta al estrés8 y en la actualidad, es un problema importante entre los estudiantes de educación superior y un problema de salud pública en general.33 Surge a partir del desajuste entre las exigencias académicas y los recursos con los que cuentan los estudiantes;34 tiene serias repercusiones académicas porque afecta las expectativas de éxito y madurez profesional, disminuye las expectativas de culminación de los estudios y aumenta la deserción universitaria.35 Resulta importante conocer su prevalencia para el desarrollo de programas de intervención, especialmente en los casos que así lo requieran. De esta manera se podrá mejorar su calidad de vida y bienestar psicológico, factores determinantes del éxito académico.

Un hallazgo final indica que las estudiantes del sexo femenino presentaban mayores niveles de cansancio emocional que los varones, situación que podría explicarse debido a que las mujeres suelen estresarse más y exteriorizan con mayor frecuencia sus manifestaciones emocionales y fisiológicas.36 Desde otra perspectiva, se sostiene que las mujeres, además de sus responsabilidades académicas, asumen tareas adicionales, como la responsabilidad familiar, el cuidado de los niños y otras actividades domésticas.37,38

La presente investigación tuvo algunas limitaciones, tales como la homogeneidad de los participantes y la particularidad del instrumento (ser autoadministrado), por lo que no se pueden realizar generalizaciones y podría ocasionar sesgos de deseabilidad social o valoraciones subjetivas por parte de los estudiantes. Se sugiere para futuras investigaciones incrementar el tamaño de muestra, incluir estudiantes de la carrera profesional de enfermería de otras universidades y utilizar técnicas e instrumentos de recolección de datos complementarios, que posibiliten dar más objetividad al proceso.

Se concluye que existe una relación inversa entre el CE y el BPS de los estudiantes de enfermería de una universidad de la Amazonía peruana durante la pospandemia. Asimismo, se identificó que el nivel de CE era moderado y el nivel de BPS fue alto.