Meu SciELO

Serviços Personalizados

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Revista Novedades en Población

versão On-line ISSN 1817-4078

Rev Nov Pob vol.10 no.20 La Habana jul.-dez. 2014

ARTÍCULO ORIGINAL

Pinar del Río entre rezagos y recortes

Pinar del Río between lags and scrap

Wiliam Hernández Mondejar

Centro de Estudios Demográficos. UH

Aunque no podemos pedir equidad a la Naturaleza, a la distribución de los recursos naturales, sí es posible reclamar equidad social en los recortes territoriales que los hombres imponen.

(Iñiguez, 2008)

RESUMEN

Pensar que los rezagos de los Vueltabajeros como se les conocía a los pobladores de la provincia de Pinar del Río son resultado de una historia reciente, nos convierte en desconocedores de su pasado. En este sentido el presente trabajo se propone, indagar en la evolución y estado de la población y el poblamiento en la provincia, haciendo particularidades en indicadores socio-demográficos. Para ellos se basó en tres grandes temáticas. Evolución de su Sistema de Asentamiento Poblacionales según Censos de Población y Viviendas realizados en Cuba en 1970, 1981, 2002 y 2012, cambios político- administrativos producidos en Cuba que han afectado a la provincia y el estado y dinámica de sus indicadores socio-demográficos, en comparación con el resto de los territorios del país. Tales análisis arrojan que disminuye el número de asentamientos poblacionales, fenómeno acaecido producto de la sustracción en el 2011 de tres de sus municipios, sin embargo es la provincia con mayor peso de la población dispersa. Por otro lado y como expresión de los rezagos que aún existen en el territorio, sus indicadores socio-demográfico permiten identificar a la provincia como un oriente más de Cuba. En tal sentido el Saldo Migratorio Interno tiende a valores negativos en la década 2002-2012, lo que corrobora su condición de territorio emisor de población.

Palabras claves: Pinar del Río, asentamientos humanos, división político-administrativa, rezagos.

ABSTRACT

Thinking of Vueltavajeros´ backwarness, as they were known by the inhabitants of the province of Pinar del Rio are the result of recent history, make us ignorant of their past. In this sense, this paper intends to investigate the evolution and status of the population and settlement in the province, with particular socio-demographic indicators. For them it was based on three major themes. Evolution of the Population Settlement System according to the Population and Housing Census conducted in Cuba in 1970, 1981, 2002 and 2012, administrative-political changes in Cuba that have affected the county and the state and dynamics of socio-demographic, compared to the rest of the territories. Such analysis show that the number of settlements decreased, it happened in the 2011, as result of abduction of three of its municipalities, however it is the province with the largest weight of the dispersed population. In addition and as an expression of backwardness that still exist in the area, their socio-demographic indicators to identify the province as another Eastern part of Cuba. In this sense, the Balance Internal Migration tends to negative values in the 2002-2012 decade, confirming its status as a territory issuing population.

Keywords: Pinar del Río, human settlement, political-administrative division, backwardness.

INTRODUCCIÓN

El extremo más occidental de Cuba, conocido también como Vuelta-abajo, se caracterizó desde la época de la colonización española por un escaso desarrollo de la población aborigen que habitaba la isla y que además era el principal foco de atracción de los colonizadores. Esto de alguna manera limitó el desarrollo de comunidades, y el territorio dependió del Cabildo de La Ha (Amador, Sotolongo, Escobar y Macías 1978)

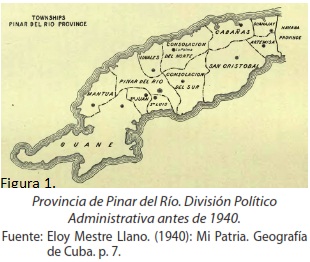

Pinar del Río (figura 1) era conocida antes del triunfo de la Revolución Cubana como «La Cenicienta», pues se distinguía por el retraso relativo en relación con otros territorios del país. Su desarrollo económico se ha basado fundamentalmente en una estructura agro-industrial, ya que tiene un peso fundamental el recurso suelo, los recursos forestales, mineros e hidráulicos.

El alto porcentaje de relieves montañosos, la tradicional especialización de algunas de las llanuras en el cultivo del tabaco, la vocación eminentemente agrícola y forestal de sus pobladores y la industrialización focalizada en algunos municipios cañeros, mineros y pesqueros, aportaban un contexto geográfico heterogéneo y particular. Las actividades económicas también han jugado un papel importante en la organización de este territorio, sobre todo las relacionadas con la industria azucarera, donde se estructuraron los asentamientos de Manuel Sanguily, Harlem, López Peña y Orozco.

Singulares espacios en los que predominan las llanuras cársicas o arenosas, han mantenido bajas densidades de población como la Llanura de Guanahacabibes, la parte central y occidental de la Llanura Sur y las extensas Alturas de Pizarras del Norte, donde se inscriben parte de los municipios de Mantua y Minas de Matahambre. El Sistema de Asentamientos Poblacionales (SAP) se distingue por tener una proporción elevada de población rural concentrada y dispersa, que llegaba en ocasiones a ser predominante. (Oficina Nacional de Estadísticas e Información, 2002) Lo caracteriza además ser el único territorio de Cuba en el que la totalidad de los municipios tiene límites con las costas.

Ha presentado una complejidad histórica en sus niveles de desarrollo económico y social, que tuvo sus orígenes en la Colonización Española,[1] siendo estos comparables con aquellos de las provincias orientales del país, que la colocan con un Índice Territorial de Desarrollo Humano y Equidad (ITDHE)[2] entre las más desfavorables. Desde los diferentes ajustes y división político-administrativa han ido mermando sus territorios y su población, lo que quizás de alguna manera la condena a una mayor desconexión del occidente de la isla. En este sentido su pasado y presente como expresión de sus rugosidades, Santos (citado por Bosque, Estébanez y García, 1996) además del engranaje de todos estos elementos expuestos, y muchos otros, marcan el estado y dinámica de sus indicadores sociodemográficos, y permiten identificar a la provincia como un oriente más de la isla.

Ante esta historia, evolución y un presente que no depara muchos augurios para su dinámica sociodemográfica, se imponen diferentes interrogantes:

¿Cuáles han sido los cambios en el Sistema de Asentamientos Poblacionales de la provincia según los últimos Censos de Población y Viviendas realizados en Cuba?

¿Qué representó para la provincia la sustracción de los municipios de Bahía Honda, Candelaria y San Cristóbal?

¿Cuál es el estado y dinámica de diferentes indicadores sociodemográficos de la provincia, como expresión de sus vigentes rezagos y recortes político-administrativos?

RESULTADOS

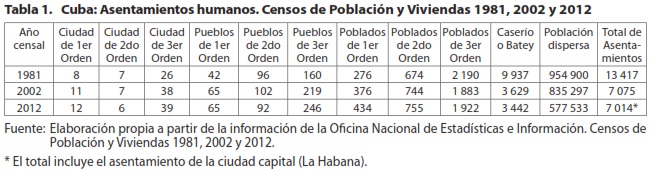

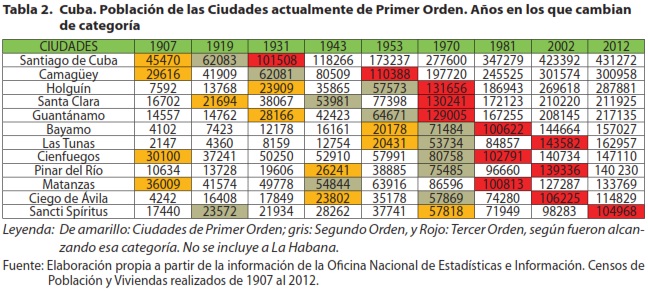

Según el primer Censo de Población y Viviendas (CPV) realizado en Cuba en el Siglo XX (1907), solo existían en el país cuatro asentamientos que se clasificaban como ciudades de Tercer Orden[3] además de la ciudad capital, La Habana. Hoy existen en el archipiélago cubano doce ciudades de Primer Orden, además de la capital (tabla 1). De ellas nueve no pasaron a obtener esta categoría hasta después del año 1970. El más reciente CPV reflejó que la Ciudad de Sancti Spíritus pasa a ser ciudad de Primer Orden.

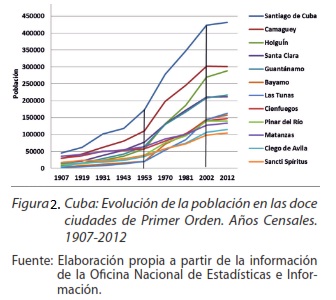

Alrededor del año 1953 se observa un crecimiento de todas las ciudades, con particular crecimiento en las de Santiago de Cuba, Camagüey, Holguín, Santa Clara y Guantánamo, superior al resto de las localidades. Estas dinámicas cambian su escenario en el 2012, mediante un crecimiento poco significativo de las ciudades de Primer Orden, incluso un decrecimiento en la ciudad de Camagüey, única que pierde población entre el censo del 2002 y el de 2012 (figura 2).

La disminución de la población dispersa en Cuba se viene produciendo ya desde varias décadas, sobre todo a partir de las transformaciones en la tenencia de la tierra con la Primera y Segunda Ley de Reforma Agraria. (Montiel, Quintela, Valdivia y Trilla, 1991). Esta dinámica se corrobora también en este último censo, con una disminución de 254 690 habitantes entre los años censales 2002 y 2012. Por otro lado, junto a la reducción de la población dispersa, son los asentamientos categorizados como caseríos y bateyes los que más se reducen entre estos dos últimos censos. En resumen, como se observa en la tabla 1, aumentan las Ciudades de Primer y Tercer Orden, los Pueblos de Tercer Orden, y los Poblados de Primero, Segundo y Tercer Orden; en tanto disminuyen las Ciudades de Primer y Tercer Orden. La reducción total de los asentamientos es de 61.

La actual Ciudad de Pinar del Río, fundada en 1669, (Colectivo de Autores, 1985) se convierte en Ciudad de Tercer Orden sobre el año 1943 y no es hasta la información censal del 2002 que pasa a ser Ciudad de Primer Orden.[4] En este sentido es una de las últimas tres ciudades, actualmente de Primer Orden en Cuba, en alcanzar esa categoría antes del año 2002 (tabla 2). Retrocediendo en la historia, es en el siglo XIX, exactamente el 9 de junio de 1878, que fueron creadas las provincias cubanas según primera división. En ese entonces nace la provincia de Pinar del Río, que agrupaba las jurisdicciones de Filipinas, San Cristóbal, Bahía Honda y Guanajay. En la provincia se demarcaron 25 municipios. Ocuparía la provincia en aquel momento unos 12 000 km², que representaban el 10,8% de la superficie del archipiélago cubano.

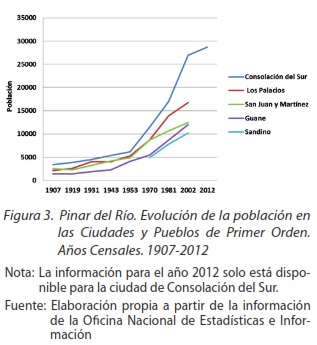

El territorio tiene en la actualidad solo dos ciudades (Pinar del Río y Consolación del Sur) y cuatro Pueblos de Primer Orden, que coinciden con las cabeceras municipales de estos municipios. Al comienzo de la segunda mitad del siglo XX solo el asentamiento de Consolación del Sur, además de la cabecera de la provincia, superaba los 5000 habitantes (figura 3). En la zona sur de la provincia se han desarrollado los asentamientos de mayor importancia, zona con características diferentes a la porción norte, divididas estas por el macizo montañoso de Guaniguanico.

Distribución espacial de la población por asentamientos según categorías

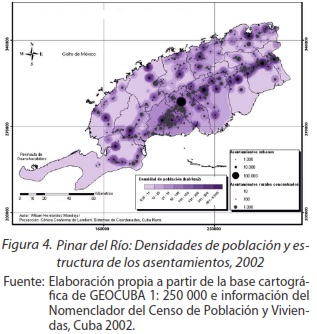

La distribución espacial de la población de la provincia retrata la presencia de un número importante de asentamientos distribuidos en un patrón lineal, asociados en su mayoría con las principales vías de comunicación (Carretera Central y Central del Norte). Al sur se encuentran los asentamientos urbanos de mayor tamaño, y las dos ciudades con que cuenta la provincia, en este caso Pinar del Río y Consolación del Sur. Se identifica también una mayor concentración de los asentamientos rurales en esta misma orientación (figura 4).Dichos asentamientos rurales son tanto de llanuras como de montañas, estos últimos están presentes en el 81% de sus municipios, o sea, en nueve de los once con que cuenta la provincia.

En el resto de los espacios, las poblaciones fueron buscando las vías de comunicación, esparciéndose alrededor de todos estos asentamientos, valores importantes de población dispersa que van desde los 4311 habitantes en Los Palacios a los 14 000 en Consolación del Sur. Los mayores porcientos de la población dispersa, respecto al total de población, se encuentra en cinco municipios (San Juan, San Luis, Mantua, Minas de Matahambre y La Palma), con valores de 30,6; 27,1; 26,3; 26,2 y 25,4% respectivamente.

Las actividades económicas jugaron un papel importante en la organización de este territorio, sobre todo las relacionadas con la industria azucarera, donde se estructuraron los asentamientos de Manuel Sanguily, Harlem, Orozco y López Peña.[5] Singulares espacios caracterizados por la extensión de alturas y montañas, o el predominio de llanuras cársicas o arenosas, han mantenido bajas densidades de población como la Llanura de Guanahacabibes, y la parte central y occidental de la Llanura Sur y las extensas Alturas de Pizarras del Norte, donde se inscriben parte de los municipios de Mantua y Minas de Matahambre.

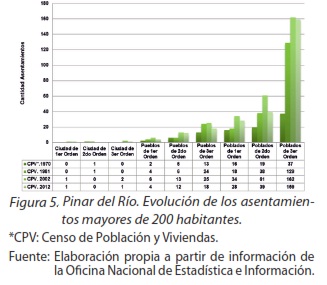

Como ha sido descrito en varias investigaciones, referentes a la evolución de la población según categorías de las ciudades, pueblos y poblados en Cuba, se ha producido una reducción más fuerte de los asentamientos rurales dispersos, en aumento de poblados, pueblos y ciudades entre los años censales 1970, 1981, 2002 y 2012.[6] El territorio de Pinar del Río ha sido huella de estas dinámicas, en las que se identifica un aumento en los asentamientos de todas las categorías que clasifican hasta Poblados de Tercer Orden (mayores de 200 habitantes). Solo no tiene la provincia asentamiento que se incluye en la categoría de Ciudad de Segundo Orden (figura 5).

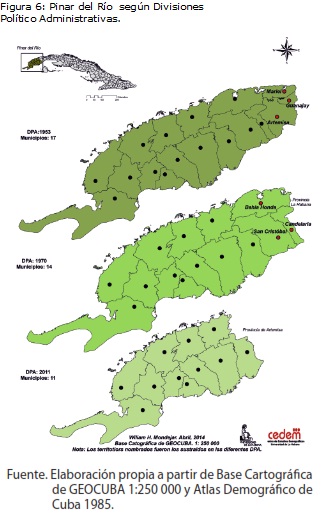

Los cambios en los límites territoriales

Las diferentes divisiones político-administrativas que se han producido en Cuba (figura 6), partiendo desde la conformación de las tres regiones, Occidental, Central y Oriental, hasta los más actuales cambios producidos en enero de 2011, han modificado el territorio. Con la nueva División Político Administrativa (DPA) de 2011 se le sustrajeron a la provincia 136 265 habitantes, los que representaban el 19 % de su población. En los municipios de Bahía Honda y San Cristóbal, dos de los tres municipios que pasaron a formar la provincia de Artemisa, se localizaban dos de los cuatro asentamientos más poblados (San Cristóbal y Bahía Honda).[7] Estos dos municipios eran los únicos en los que se localizaban centrales azucareros activos en el entonces (30 de Noviembre y Harlem). En este sentido ya no cabe hablar de «provincia azucarera» incluso cuando en su territorio permanecen hectáreas dedicadas al cultivo de la caña de azúcar, al norte, en los alrededores del antiguo central Sanguily.

Tras un paisaje físico-geográfico que se fractura administrativamente como la Sierra del Rosario, y que constituye el principal atractivo y motor del desarrollo del turismo en el territorio, quedó Pinar del Río sin espacios dedicados a este sector, como Soroa y Las Terrazas. Además, si de singularidades se habla, ya no es la provincia en que se localiza la elevación más alta del occidente cubano (Pan de Guajaibón), ni presenta una bahía de bolsa como accidente geográfico de posible interés económico.

Indicadores sociodemográficos. Estado y dinámica

La evolución e historia de la provincia, así como sus características físico-geográficas, fueron punto de partida para su desarrollo económico y social, así como para el estado y dinámica de sus indicadores sociodemográficos actuales. Distantes pero cercanos, como también los identificaría la geógrafa Luisa Iñiguez, «vecinos-lejanos», refiriéndose a territorios que geográficamente están colindantes y sus indicadores son totalmente diferentes y viceversa. Presenta la provincia cuadros sociodemográficos, semejantes a los de los territorios orientales del país y totalmente contrastantes a los de las provincias del occidente.

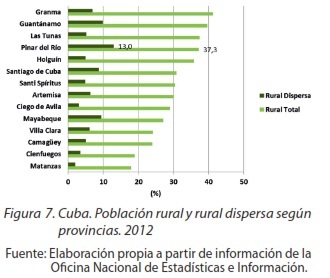

Su población en el año 2012 la colocaba como la octava provincia más poblada de Cuba con 585 870 habitantes, de los cuales 76 559 vivían en asentamientos rurales dispersos. Si de porcentaje se habla, es la cuarta provincia más rural de Cuba, con un 37,3% de población rural. Sin embargo, la población dispersa pesa un 13%, muy por encima de la media en Cuba (5,2 %), y es el territorio con mayor porciento de esta población (figura 7).

La densidad de población ha variado según los cambios político-administrativos realizados en el país, los cuales han sido para una reducción de su territorio. Actualmente su densidad va desde los 22,3 hab./km2 en Sandino a los 109,6/km2 en San Juan y Martínez. En el caso de Sandino es el sexto municipio menos densamente poblado de Cuba.

Solo dos municipios, Pinar del Río y Consolación del Sur, concentran el 47,1% de la población. Del resto de los territorios, solo supera los 40 000 habitantes, San Juan y Martínez, con 44 824 habitantes. Son Mantua y Viñales, con 24 780 y 27 771 habitantes respectivamente (Oficina Nacional de Estadísticas e Información, 2012) los menos poblados. Sus dos municipios más rurales, San Luis (75,3%) y San Juan y Martínez (65%), ubicados entre los diez más rurales de Cuba, son también los más envejecidos de la provincia, con valores de 19,1 y 19,3% de población mayor de 60 años. Estos territorios permiten identificar ciertas particularidades en la distribución de su población, puesto que se presenta en forma de una nebulosa, con un número importante de población dispersa. Su especialización histórica en el cultivo del tabaco ha tenido expresión en estos patrones de distribución.

La relación entre los nacimientos y defunciones permite que la provincia tenga una Tasa de Crecimiento Natural que es la más elevada del país después de las cinco provincias orientales, no obstante ha registrado un descenso sostenido entre los años 2002 al 2010.

Su Tasa Global de Fecundidad no es tan baja como en el resto de los territorios, estas cifras solo son más elevadas en los territorios de Santiago, Granma y Guantánamo.

Una de las pocas variables que contrasta con el comportamiento de los territorios del oriente es la Tasa Bruta de Mortalidad[8] (7,2 por mil hab.), en este sentido fue inferior a la media de Cuba en el 2011, pero superior a la de todas las provincias del oriente. No en todos los municipios las enfermedades del corazón fueron la principal causa de muerte, puesto que los tumores malignos ocuparon su lugar en municipios como Sandino, Viñales y Guane. En las Tasas Específicas de Mortalidad según las principales cinco causas de muerte en Cuba, no aparece ninguno de los municipios de la provincia entre los territorios con los valores más elevados, a excepción de las enfermedades cerebrovasculares, en las que el municipio Pinar del Río es el tercero con la tasa más elevada de este año.

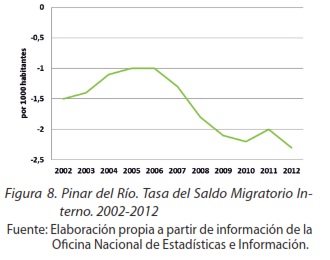

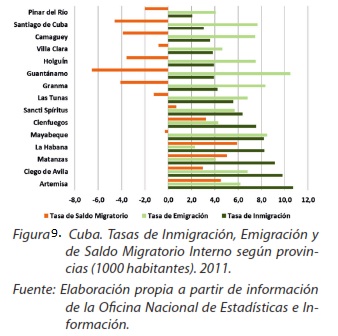

De las ocho provincias que en el 2012 tenían un saldo migratorio interno negativo, seis se localizaban en el Oriente y Pinar del Río, además de Cienfuegos en menor grado (figuras 8 y 9). La totalidad de sus municipios son emisores de población, comportamiento que solo ocurre en los territorios orientales de Santiago, Holguín y Guantánamo. El municipio de Sandino se incluye dentro los diez más emisores del país.

Entre los territorios más atractivos de Cuba resaltan Artemisa, Ciego de Ávila, Matanzas, Mayabeque y La Habana; mientras Pinar del Río constituye la provincia menos escogida como destino para aquellas personas que decidieron migrar; en este caso la condición de emisora de la provincia nos permite identificar a este territorio con las dinámicas que experimentan, de alguna manera, territorios extremos, fronterizos y desarticulados geográficamente.

El envejecimiento de la población es un indicador que también rompe con la tónica de las variables anteriores, las cuales se asemejan al comportamiento en el oriente del país. En este caso la provincia presenta un 18,3% de población de 60 años y más, muy similar al de provincias como Matanzas y Mayabeque.

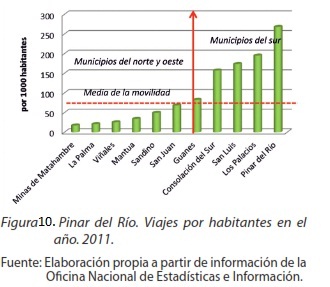

La desconexión en relación al transporte es un punto importante en el territorio, en tal sentido vale destacar que el uso de transporte alternativo es la variante principal utilizada por su población para moverse de un punto a otro. (Hernández, Íñiguez, Gerhartz, 2012). Por otro lado, el número de pasajeros transportados diariamente corrobora que los territorios más depauperados de la provincia, en este caso los del norte y oeste, están por debajo de la media provincial en el número de pasajeros transportados. En este sentido vale destacar que Pinar del Río en 2011 fue la provincia con la Tasa Ajustada de Mortalidad (14,5 por 100 mil hab.) por accidentes más baja de Cuba. Con necesidad de un análisis con mayor profundidad, cabe pensar que la desconexión entre comunidades, el difícil acceso a medios de transporte y la poca circulación tanto de medios alternativos, como públicos son de alguna manera la causa fundamental que ha marcado esta diferencia (figura 10).

DISCUSIÓN

El proceso que por varios años se ha venido produciendo en Cuba, relacionado con el crecimiento de los pueblos y poblados, contrario a la reducción de la población rural dispersa y los caseríos y bateyes, es un fenómeno que se produce en la mayoría de los territorios cubanos. Este comportamiento también se traduce en la estructura de los asentamientos de la provincia de Pinar del Río, si comparamos los Censos de 1981 y 2002[9]. La ciudad principal y cabecera de provincia está categorizada como Ciudad de Primer Orden, condición que también ostentan el resto de las cabeceras de las provincias[10] cubanas, sin embargo su dinámica ha sido más lenta que otros asentamientos convertidos administrativamente en cabeceras de provincias años después, como Bayamo, Holguín, Guantánamo y Cienfuegos.

Hoy la distribución de la población está marcada por dinámicas muertas, en espacios que no perciben apertura alguna. Estos espacios han perdido sus actividades fundamentales sin proyecto de implementar otras, como la desactivación de las Minas de Matahambre, Júcaro, Central Azucarero de Sanguily, localizados todos en la porción septentrional del territorio, donde hoy la movilidad y fluidos entre los asentamientos humanos está fragmentada. Estos territorios se han visto en desventaja, incluso en los años que devinieron entre 1959 y 1990, con la creación de nuevas comunidades. En este sentido, la mayoría de estas se desarrollaron en la franja centro sur de la provincia. (Montiel, et.al., 1991)

Sumado a ello, los cambios en la DPA han tenido de alguna manera una expresión en los Fijos y los Flujos, Santos, (citado en Iñiguez, 2008) en las estructuras económicas y administrativas de los territorios, así como en la identidad de poblaciones que por años, décadas y siglos se identificaron o se adhirieron a determinadas costumbres, apodos, incluso formas de pensar que los hacían singulares unos de otros. En este sentido, quién que habite en municipios como San Cristóbal y Bahía Honda recibe hoy al oído que lo identifiquen como «artemiseño», o que sus conductas, modos de pensar e incluso de administrar, bajo las verticales estructuras de dirección que por años nos han caracterizado, sean iguales o siquiera semejantes a las de municipios del este de esa nueva provincia.

Cabe pensar si los actuales reajustes condenarán a Pinar del Río en el tiempo, a una mayor desconexión del occidente, pero sin lugar a dudas sigue siendo este territorio «La Cenicienta de Cuba». Hoy trascienden las ideas de Réclus, (citado en Pere, 2003), quien afirmaba: « la historia es la geografía en el tiempo y la geografía es la historia en el espacio¨». Esta afirmación hoy se expresa en el contexto que se inserta el territorio de Pinar del Río, lleno de puntos que lo condenan a un rezago respecto al resto de los territorios del país, que no se enmarcan en la historia reciente del poblamiento, desarrollo y conformación del sistema económico-social de Cuba.

Los actuales recortes político-administrativos distancian aún más a los territorios del norte, propiciando que se mantengan estancados o incluso se depauperen más. Sus indicadores socio-demográficos están permitiendo expresar estas ideas. El estado actual de todos los indicadores demográficos de la población cubana tiene en cierta medida una expresión en cada uno de sus territorios, dígase: baja fecundidad, saldo migratorio neto negativo, envejecimiento de la población, un crecimiento natural bajo, mortalidad por tumores y enfermedades del corazón como principales causas de muerte, así como una situación económica que golpea a todos los territorios. Independientemente de estas regularidades, existen particularidades en cada territorio, en las que Pinar del Río expresa valores más drásticos respecto al occidente y comparables e incluso mayores que en los territorios del oriente.

La desconexión y poca posibilidad de movilidad entre asentamientos, tanto fuera como dentro del territorio, y tanto de transporte alternativo como público, hace que pobladores de municipios como La Palma, provenientes de asentamientos como La Mulata, San Andrés, Sanguily, Cajálbana, etcétera, tarden la mayoría varias horas esperando por algún medio de transporte para llegar al servicio de salud que ellos procuran. Este análisis es solo en relación a la atención primaria de salud, porque el segundo nivel de atención únicamente se ofrece en la cabecera provincial, que dista más de 70 km de estos asentamientos.(Mondejar, Iñiguez y Gerhartz, 2012)

CONSIDERACIONES FINALES

Pese a la reducción de la población cubana entre los años censales 2002 y 2012, se ha producido un ligero aumento de los asentamientos de mayor tamaño en detrimento de los caseríos y bateyes y la población rural dispersa.

El caso de Pinar del Río, a pesar de los recortes territoriales en los que se le sustrajeron tres de sus municipios más montañosos, se corrobora como uno de los territorios más rurales de Cuba y en el que más peso tiene la población rural dispersa.

El estado de sus indicadores sociodemográficos tiene sus especificidades y una estrecha relación con los pausados avances y rezagos del territorio. En este sentido los municipios de la parte norte y en especial el extremo noroeste y oeste de Pinar del Río, presentan los indicadores más desfavorables en cuanto a dinámica de su población, lo cual sugiere la necesidad de acciones que dinamicen estos territorios. No está lejos la provincia de una Cuba con contrastes en sus indicadores sociodemográficos, que difieren aún más a nivel de los 168 municipios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Amador, P.; Sotolongo, A.; Escobar J. y Macías J. (1978).Provincia Pinar del Río. Santiago de Cuba: Dirección Provincial de Planificación Física. pp. 5- 40

Bosque M. J.; Estébanez, J. y GarcÍa, A. (1996). Repercusión de la obra de Milton Santos en la Geografía Española. Anales de la geografía de la universidad complutense de Madrid, N. 16.

Colectivo de Autores. (1985). Atlas Demográfico de Cuba. La Habana: Instituto de Planificación Física y Geodesia y Cartografía.

Hernández, W.; Íñiguez L. y Gerhartz A. A. (2012). Acercamiento geográfico al Sistema de Salud de la provincia de Pinar del Río», Novedades en Población, no. 4, La Habana.

Íñiguez, L. (2008). A Geografia e o Contexto Dos Problemas de Saúde. Rio de Janeiro, Brasil.

Montiel, S.; Quintela J.; Valdivia I. y Trilla F. (1991,pp. 99- 107). Los Asentamientos Poblacionales en Cuba. ERIA.

Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), (1970). Censo de Población y Viviendas Cuba.

----------: Censo de Población y Viviendas Cuba, 1981.

----------: Censo de Población y Viviendas Cuba, 2002.

----------: Censo de Población y Viviendas Cuba, 2012.

----------: Anuario Demográfico de Cuba 2007, edición 2008.

----------: Anuario Demográfico de Cuba 2008, edición 2009.

----------: Anuario Demográfico de Cuba 2009, edición 2010.

----------: Anuario Demográfico de Cuba 2010, edición 2011.

----------: Anuario Demográfico de Cuba 2011, edición 2012.

----------: Anuario Demográfico de Cuba 2012, edición 2013.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2006): Antología preparada para el primer curso de diplomado en desarrollo humano local, género, infancia población y salud. La Habana.

Recibido: 13 de mayo 2014

Aceptado: 15 de octubre 2014

Wiliam Hernández Mondejar. Centro de Estudios Demográficos. UH. Correo electrónico: mondejar@cedem.uh.cu

Notas

[1] En el territorio de la provincia de Pinar del Río, que en aquel entonces abarcaba territorios de la hoy provincia de Artemisa, específicamente desde el Municipio Artemisa, Guanajay y Mariel hasta la Península de Guanahacabibes en el Municipio de Sandino, no fueron fundadas villas durante los primeros años de la conquista española a la Isla. La primera villa fundada fue Guane en 1660, donde primero estuvo el asentamiento capital de Vuelta-Abajo.

[2] Conjuga ocho dimensiones relevantes del desarrollo humano: desarrollo económico, consumo personal, nivel de educación, estado de salud de la población, acceso a servicios básicos, acceso a la energía, calidad de la vivienda y participación política. (Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo, 2006).

[3] Asentamientos con una población entre los 100 000 y 499 999 habitantes.

[4] Estas categorías son bajo los parámetros que se utilizan para categorizar en Ciudad de Tercer Orden: entre 20 000 y 49 000 habitantes; de Segundo Orden: entre 50 000 y 100 000, y Primer Orden, entre 100 000 y 499 000 habitantes. Según clasificaciones anteriores, la Ciudad de Pinar del Río recibe el título de ciudad el 10 de septiembre de 1867.

[5] Estos tres últimos asentamientos hoy pertenecen a la provincia de Artemisa.

[6] La información de este censo arroja una reducción en el número de asentamientos en todas las categorías. Dicha reducción está marcada por la sustracción de los municipios de Bahía Honda, San Cristóbal y Candelaria con la División Político Administrativa de 2011.

[7] El asentamiento de San Cristóbal, según Censo de 2002, categorizaba como Ciudad de Tercer Orden, y Bahía Honda como Pueblo de Primer Orden. Hoy, según información censal de 2012, mantienen esa misma categoría.

[8] El análisis de la mortalidad está realizado solo para un año. Pero consta que un mejor análisis de la mortalidad lleva a un estudio de no menos de tres años.

[9] La sustracción a la provincia de 124 asentamiento pertenecientes a los municipios de Bahía Honda, Candelaria Y San Cristóbal, dificultan la comparación con el Censo de Población y Viviendas de 2012.

[10] Solo no categorizan como Ciudad de Primer Orden las cabeceras de las recientes provincias de Artemisa y Mayabeque.