Introducción

El desarrollo económico del Ecuador ha sido históricamente caracterizado por la existencia de los dos polos de desarrollo más importantes del país, Quito y Guayaquil. Aspecto que a su vez ha sido determinante en los marcados desequilibrios regionales que hasta la actualidad subsisten.

Durante el último decenio, el gobierno ecuatoriano ha procurado reducir las brechas regionales mediante una política pública participativa, incluyente y descentralizada tratando de llegar a todos los rincones del país, en especial a los tradicionalmente marginados.

En efecto, el Plan Nacional del Buen Vivir-PNBV (Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) se concibió como un plan de desarrollo inclusivo y participativo a nivel territorial, tendiente a desconcentrar la administración pública y procurar que los recursos de la inversión pública sean distribuidos de una manera más equitativa, a fin de lograr un desarrollo armónico, equilibrado y sostenible entre todas las regiones del país.

La presente investigación trabaja con 10 indicadores, obtenidos del mismo PNBV, que pretenden englobar el concepto amplio de desarrollo con el propósito de determinar, en función de tales indicadores, las magnitudes de las brechas de desarrollo durante el último decenio y las diferencias interregionales que permitan inferir el grado de desconcentración y equidad regional alcanzado durante dicho período.

Este estudio no pretende hurgar en los condicionamientos históricos y políticos que han definido al Ecuador y su desarrollo desigual, tampoco pretende ser una panacea para eliminar las desigualdades regionales, pero sí aportar observaciones importantes sobre tendencias y correlaciones entre algunas variables de desarrollo y hacer ciertas comparaciones regionales. En tal sentido, el estudio puede constituirse en una importante contribución no solo a la literatura de las desigualdades regionales sino también en una herramienta de análisis para los actores políticos claves en temas de desarrollo nacional y regional.

Desarrollo

A falta de la conformación oficial de las regiones autónomas en el país previstas por la Constitución de la República del Ecuador (2008), este estudio analizará las disparidades entre las zonas administrativas de planificación (Registro Oficial del Ecuador, 2010) que son las que constan en la Figura 1.

El Plan Nacional del Buen Vivir - PNBV 2013-2017, a través de la Estrategia Territorial Nacional, articula el proceso de desconcentración del Estado en las respectivas agendas zonales correspondientes a cada una de las zonas de planificación en base a cuatro ejes prioritarios: asentamientos humanos, sustentabilidad ambiental, transformación de la matriz productiva y cierre de brechas, con lo que se pretende lograr una distribución equilibrada de la población, de las actividades e infraestructuras en función de las condiciones naturales, físicas y humanas del territorio, con un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, todo ello conducente a la reducción de brechas y la transformación de la matriz productiva (Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013).

Fuente: Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2013).

Fuente: Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2013).Fig.1 Zonas Administrativas de Planificación.

El proceso histórico económico del Ecuador se ha caracterizado por las desiguales condiciones de desarrollo entre las regiones y la existencia de los dos grandes polos de desarrollo económico del país Quito y Guayaquil y en menor medida Cuenca. Esta situación sin duda ha influido en que ciertas regiones, en particular las lejanas de los polos de desarrollo, hayan experimentado menores niveles de crecimiento económico y desarrollo en general, lo cual se manifiesta en las diferencias existentes en los indicadores de desarrollo. El criterio en parte para la conformación de las zonas de planificación fue promover la desconcentración territorial y buscar un desarrollo más armónico intra e inter regional.

En tal sentido, el gobierno nacional se propuso disminuir las brechas de desigualdad entre territorios implementando un modelo de optimización de la inversión pública en infraestructura en 6 sectores prioritarios: educación, salud, inclusión social, agua y alcantarillado, bomberos y seguridad interna (Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013). Cumplido el quinquenio 2013-2017 del último PNBV justifica evaluar en qué medida se ha venido dando el proceso de cierre de brechas.

Los estudios realizados sobre este tema en Ecuador mayoritariamente se han enfocado en el análisis de los efectos favorables en términos de crecimiento económico, menores niveles de concentración de los ingresos y avances en la reducción de la pobreza de las políticas implementadas en el país a partir del 2007 (Mendieta Muñoz, 2014), pero han sido pocos los estudios que han analizado las disparidades regionales en el Ecuador. Entre estos, puede mencionarse el de Mendieta Muñoz (2014); y Riofrío (2009), pero con un claro enfoque hacia los procesos de convergencia que por lo general utilizan como variables analíticas el Producto Interno Bruto (PIB) o el Valor Agregado Bruto (VAB).

En efecto, el término desarrollo económico debe entenderse como un proceso que implica no solamente el crecimiento de las variables económicas per sé (producción e ingresos) sino además la mejora sostenida y permanente del capital humano, el capital natural y la organización social de un territorio determinado (Castillo Martín, 2011). No obstante, cabe recalcar que la variable ingreso, tomada indistintamente como producto interno bruto o valor agregado bruto per cápita, sigue siendo la medida clásica de desarrollo debido a su alta correlación con otras variables económicas, sociales e institucionales (Ganegodage, Rambaldi, Rao & Tang, 2015).

La disparidad territorial o en su defecto regional indica el grado al cual la intensidad de un cierto fenómeno económico difiere entre regiones de un mismo país. En tal sentido, el concepto de disparidad se refiere a las diferencias regionales en términos de PIB per cápita, productividad, desempleo y tasas de actividad (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2003, p. 8). Como se puede apreciar, esta definición tiene un enfoque netamente económico, pero cuando se habla de desarrollo económico, entendido simplemente como desarrollo, se incluyen otras dimensiones como la social, la institucional, la ambiental y la física. Es por eso que autores como Vrtěnová, Sobotka & Malá (2009), distinguen entre disparidades económicas (variaciones en calidad y cantidad del potencial económico de una región demostrado especialmente en su producción), disparidades sociales (relacionadas con la calidad y cantidad del capital humano medido especialmente en las condiciones de vida de la población) y disparidades territoriales (relacionadas con las condiciones geográficas y naturales, evidenciadas por la accesibilidad a los mercados, a la educación y los servicios). Esta investigación se referirá al término de disparidad regional como uno solo, pero en su medición se tomarán en cuenta indicadores que abarquen las diferentes dimensiones mencionadas.

Son varios los estudios que han utilizado un enfoque multidimensional para analizar las disparidades entre países y regiones de un mismo país. Entre estos cabe mencionar el de Silva & Ferreira Lopes (2012), que plantean un índice de desarrollo humano para Portugal, el de Cortés & Vargas (2012), que analizan las inequidades regionales en Colombia y el de Ganegodage, et al. (2015), que proponen un indicador multidimensional para diferenciar el desarrollo entre los países. Más allá del aspecto metodológico y objetivos particulares de cada uno de estos estudios, es importante rescatar algunos de los indicadores de desarrollo utilizados, lo cual se presenta en la Tabla 1.

Tabla 1 Algunos Indicadores de Desarrollo utilizados en estudios de Disparidades.

| Silva & Ferreira Lopes | Cortés & Vargas | Ganegodage et al. |

| PIB per cápita | PIB per cápita | Número de usuarios de internet |

| Tasa de escolarización en secundaria | Tasa de analfabetismo | Telefonía fija y móvil |

| Expectativa de vida al nacer | Puntaje Saber 11 Matemáticas | Escolarización |

| Educación secundaria completa | Cobertura bruta en educación media | Razón estudiantes/profesores |

| Tasa de participación en elecciones | Tasa de mortalidad infantil | Número de médicos |

| Población servida por sistema de alcantarillado | Esperanza de vida al nacer | Camas de hospital |

| Ingresos propios/ingresos totales | Tasa de mortalidad | |

| Asignaciones estatales | Expectativa de vida | |

| Coeficiente Gini | Coeficiente Gini | |

| Tasas de homicidio | Porcentaje de población urbana | |

| Tasa de nacimiento |

Como se puede apreciar, estos indicadores cubren principalmente las dimensiones de salud, educación, economía, seguridad y acceso a servicios, siendo éstas las dimensiones estándar utilizadas en estos tipos de investigaciones.

La presente investigación utilizó los indicadores de apoyo del PNBV 2013 - 2017 (Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2018). Se seleccionaron 10 indicadores procurando cubrir las principales dimensiones de desarrollo. La selección de los indicadores respondió a su nivel de desagregación por zonas administrativas, ya que de muchos indicadores solo existen datos nacionales, además se tomó en cuenta la disponibilidad de datos, seleccionándose indicadores con por lo menos 5 años de información anual consecutiva y con los datos más actualizados posibles.

Los 10 indicadores seleccionados corresponden 3 al Objetivo Nacional del PNBV 3, 2 al Objetivo 2, 2 al Objetivo 11 y 1 a cada Objetivo 4, 6 y 9 (Tabla 2).

Tabla 2-Indicadores seleccionados por objetivo de desarrollo del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017.

| Objetivo No. | Descripción | Indicador |

|---|---|---|

| 2 | Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad | Incidencia de extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) |

| Tasa de analfabetismo | ||

| 3 | Mejorar la calidad de vida de la población | Déficit cualitativo de la vivienda |

| Tasa de morbilidad | ||

| Tasa de mortalidad infantil | ||

| 4 | Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía | Escolaridad |

| 6 | Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos | Tasa de homicidios |

| 9 | Garantizar el trabajo digno en todas sus formas | Tasa de desempleo |

| 11 | Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica | Analfabetismo digital |

| Cobertura de servicio eléctrico |

Fuente: Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2013).

Excepto por los indicadores de incidencia de extrema pobreza por NBI, déficit cualitativo de la vivienda, tasa de morbilidad y tasa de desempleo, la inclusión de todos los demás indicadores ha sido plenamente justificada por Cortés & Vargas (2012); Ganegodage, et al. (2015); Silva & Ferreira Lopes (2012). Estas últimas autoras incluyeron la población servida por sistemas de alcantarillado, como una medida del acceso a los servicios públicos, mientras que el presente estudio utiliza la cobertura de servicio eléctrico.

La pobreza entendida en términos generales como una situación en que una parte de la población se ve limitada de alcanzar el bienestar material, afecta tanto el ámbito económico como el relacional, social y cultural de las personas, al no gozar de las condiciones mínimas para vivir con dignidad, ejercer sus libertades, desarrollar sus capacidades e integrarse socialmente. En el agregado, esta situación limita el desarrollo potencial de un país (Burgos & Méndez, 2014, p. 10). La incidencia de la extrema pobreza por NBI se basa en uno de los enfoques básicos utilizados tradicionalmente en la medición de la pobreza.

El déficit cualitativo de la vivienda se mide en términos de la estructura, el espacio y los servicios de los que dispone una vivienda que la hacen adecuada para que una familia pueda desarrollarse en un ambiente seguro y digno (Sierra, 2006), y como tal es un buen indicador del grado de desarrollo de una sociedad.

En cuanto a la tasa de morbilidad, González & Palma (2008) sostienen que la prolongación de la vida de los individuos es una manifestación de desarrollo de una sociedad. Una población con acceso a servicios de salud eficientes, puede prevenir enfermedades, lo cual revaloriza el capital humano existente en una población y garantiza una prolongación de la vida en condiciones dignas y productivas.

La tasa de desempleo es uno de los indicadores socioeconómicos básicos y como tal su inclusión en todo ámbito de estudio de desarrollo económico es crucial para reflejar el nivel de vida de una población y su potencial de crecimiento.

A continuación, se explica la definición de cada indicador utilizado en este estudio y cómo SENPLADES calculó cada uno de ellos (Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2018).

Incidencia de extrema pobreza por NBI (IEP)

Este es el número de hogares en los que se presentan dos o más necesidades básicas, expresado como porcentaje del total de hogares.

Las necesidades básicas están definidas como el conjunto de necesidades consideradas indispensables que deben ser satisfechas por un hogar: 1. Características físicas de la vivienda. 2. Disponibilidad de servicios básicos de la vivienda. 3. Asistencia de los niños en edad escolar a un establecimiento educativo. 4. Dependencia económica del hogar. 5. Hacinamiento.

Un valor alto de este indicador implica una mayor cantidad de hogares con dos o más necesidades básicas insatisfechas.

Tasa de analfabetismo (TA)

Es el total de personas de 15 y más años de edad, que no saben leer ni escribir, expresado como porcentaje de la población del mismo grupo etario.

El analfabetismo es la incapacidad de leer y escribir, que generalmente se encuentra asociado al grado de acceso a la educación. Es decir, que un analfabeto/a es aquella persona que no sabe leer ni escribir.

Un valor alto de este indicador implica una mayor proporción de personas que son analfabetas.

Déficit cualitativo de la vivienda (DCV)

Es el número de viviendas cuyas condiciones habitacionales presentan carencias en los atributos referentes a la estructura, espacio y a la disponibilidad, expresado como porcentaje del total de viviendas.

Esta variable hace referencia a las viviendas particulares que presentan carencias habitacionales y por tanto, requieren mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional en la cual viven.

Un valor alto de este indicador significa que un alto porcentaje de viviendas requieren mejoramiento por las carencias en sus condiciones habitacionales.

Tasa de morbilidad (TM)

Este es el número de personas que presentan enfermedades evitables por servicios de salud, por cada 100.000 habitantes, en un área geográfica y un periodo de tiempo determinado.

Enfermedades evitables son enfermedades que pudieron haber sido prevenidas al contar con servicios de salud que mantienen programas de prevención o asistencia médica puntual y adecuada.

Un valor alto de este indicador implica un mayor número de personas que han sufrido enfermedades que pudieron ser evitadas con los servicios de salud adecuados.

Tasa de mortalidad infantil (TMI)

Se refiere al número de defunciones de niños y niñas, menores de 5 años de edad con relación al total de nacidos vivos en un área y un periodo de tiempo determinado. Se mide sobre una base de cada 1.000 nacidos vivos.

Un valor alto de este indicador quiere decir que son más los niños que mueren por cualquier circunstancia antes de cumplir los 5 años de edad.

Escolaridad (E)

Es el promedio de los años de estudio efectivamente aprobados de las personas de 24 y más años de edad.

Este es un indicador del valor académico de los conocimientos y habilidades del individuo, que en el transcurso o al término de su formación educativa son respaldados con un diploma.

Un valor alto de este indicador significa un mayor número de años de estudio o grados aprobados por las personas mayores de 24 años.

Tasa de homicidios (TH)

Este es el número de defunciones, por causas relacionadas con homicidios de personas entre 15 y 29 años de edad, en razón de la población estimada entre esas edades.

Un valor alto de este indicador significa la prevalencia de una mayor tasa de homicidios por cada cien mil habitantes.

Tasa de desempleo (TD)

Se refiere a la población de 15 años y más, que en el período de referencia se encuentra en situación de desempleo, expresada como porcentaje de la población económicamente activa.

La población económicamente activa (PEA) la componen la población empleada, es decir las personas de 15 y más años de edad, que en la semana de referencia declararon trabajar al menos una hora, o aunque no trabajaron, tienen trabajo (empleados) y la población desempleada que la integran las personas de 15 y más años de edad, que en la semana de referencia, no tuvieron empleo.

Un valor alto de este indicador significa un porcentaje mayor de personas de la PEA que están desempleadas.

Analfabetismo digital (AD)

Se define como el porcentaje de la población de 15 a 49 años de edad que no utilizó internet, computador ni teléfono celular en los últimos doce meses, respecto a la población del mismo grupo etario.

Mide el nivel de desconocimiento de las nuevas tecnologías, que impide que las personas puedan acceder a las posibilidades de interactuar con éstas.

Un valor alto de este indicador significa que un mayor porcentaje de personas son digitalmente analfabetas.

Cobertura de servicio eléctrico (CSE)

Se define como el cociente entre los hogares con cobertura de servicio eléctrico y el total de hogares, expresado en porcentaje.

El índice de cobertura eléctrica [por red pública] se refiere en términos generales al porcentaje de la población que dispone del servicio de electricidad en la vivienda.

Un valor alto de este indicador significa que un mayor porcentaje de hogares cuentan con cobertura de servicio eléctrico por red pública.

Cálculo de Brechas

Siguiendo la metodología aplicada por Niembro (2012), las brechas por zona se calcularon por diferencia entre el valor del indicador zonal y el valor del indicador nacional.

Brechait = Valor Indicador Zonait- Valor Indicador Nacionalt

Donde i representa la zona (i = 1 a 9) y t representa el año

Las brechas pueden ser positivas o negativas, una brecha positiva se da cuando el valor zonal es superior al promedio nacional y una brecha negativa cuando el valor zonal está por debajo del promedio nacional. Como anota el mismo autor, la interpretación de la brecha en función del signo depende de la naturaleza del indicador en particular que se está analizando. Una brecha positiva de un indicador que mide una deficiencia, como la tasa de analfabetismo, significa que el desempeño de la zona administrativa ha sido peor que el promedio nacional, lo contrario si la brecha de este tipo de indicador es negativa. Una brecha positiva de un indicador que mide una cualidad o virtud, como la escolaridad, significa que el desempeño de la zona ha sido superior al promedio nacional y lo contrario si la brecha de este tipo de indicador es negativa.

Un método alternativo de calcular las brechas es midiendo la diferencia del valor de cada indicador zonal y el valor del indicador de la zona mejor posicionada, en vez del promedio nacional. En este caso, los mejores desempeños estarán en función del menor valor absoluto de dicha diferencia y los peores desempeños corresponderán a los mayores valores absolutos.

La Tabla 3 muestra el promedio anual de la brecha calculada para cada zona y por indicador. Se utilizan las siglas de cada indicador definidas anteriormente.

Tabla 3 Promedio anual de las brechas.

| Zona | IEP | TA | DCV | TM | TMI | E | TH | TD | AD | CSE |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Zona 1 | 1,69 | 1,51 | 6,87 | -152,24 | -1,55 | -0,89 | 14,82 | 0,63 | 5,47 | -1,71 |

| Zona 2 | -1,10 | 0,37 | -1,10 | -839,65 | 1,95 | -0,50 | -6,63 | -0,84 | 3,02 | -1,17 |

| Zona 3 | 2,44 | 5,65 | -3,79 | -375,20 | 5,95 | -1,28 | -11,89 | -2,69 | 4,64 | 0,10 |

| Zona 4 | 9,18 | 3,18 | 7,07 | -94,81 | -4,70 | -1,16 | 2,11 | 0,05 | 4,91 | -2,70 |

| Zona 5 | 9,86 | 2,62 | 11,49 | -451,11 | -0,86 | -1,38 | 3,05 | 0,19 | 7,83 | -0,76 |

| Zona 6 | -1,79 | 0,64 | 3,39 | 678,49 | -1,99 | -0,41 | -10,31 | -1,89 | 0,43 | -0,18 |

| Zona 7 | -2,37 | -2,18 | 3,95 | 218,36 | -3,74 | 0,01 | -1,75 | -0,36 | 0,26 | 0,68 |

| Zona 8 | -5,22 | -4,05 | 1,22 | 423,08 | 1,14 | 1,53 | 6,53 | 2,01 | -7,06 | 1,88 |

| Zona 9 | -10,48 | -4,14 | -22,30 | 212,28 | 2,77 | 2,14 | -4,72 | 0,52 | -10,60 | 2,35 |

Este cuadro sirve para analizar el desempeño de cada zona. Todos los indicadores, excepto escolaridad y cobertura de servicio eléctrico, miden deficiencias, por lo tanto, una brecha positiva de estos indicadores significa un mal desempeño con respecto al promedio nacional y una brecha negativa significa un buen desempeño con respecto al promedio nacional. En el caso de la escolaridad y cobertura de servicio eléctrico, una brecha positiva significa un buen desempeño con respecto al promedio nacional y una brecha negativa significa un mal desempeño con respecto al promedio nacional.

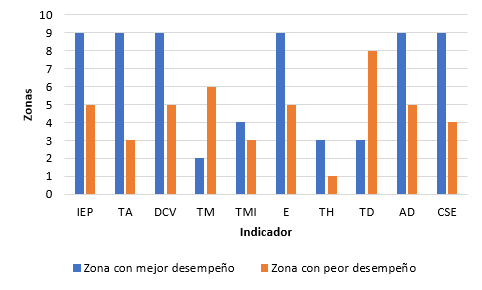

Con el fin de enfocar el análisis, el estudio se remite a las zonas con mejor y peor desempeño por cada indicador, lo cual se presenta en la Figura 2.

La Zona 9, conformada por el Distrito Metropolitano de Quito, es la que mejor desempeño ha tenido en 6 de los 10 indicadores considerados en este estudio, seguida por la Zona 3 que destaca en dos indicadores, mientras que la Zona 5 es la que peor desempeño ha tenido en 4 indicadores, seguida de la Zona 3 en dos indicadores. Este mismo ranking se obtuvo con el método alternativo de cálculo de la brecha con respecto a la zona mejor posicionada.

El destacado desempeño del Distrito Metropolitano de Quito corrobora en alguna medida las observaciones realizadas por Mendieta Muñoz (2015), en cuanto al sostenimiento de las divergencias territoriales en el Ecuador a favor de los grandes polos de desarrollo, como es el caso de Quito. La supremacía de Quito sobre el resto del territorio nacional obedece, en parte, al alto componente urbano de la zona administrativa 9 y mejores oportunidades en el acceso a la educación, servicios básicos y vivienda. De los otros 4 indicadores en que no ha sido la mejor la Zona 9, cabe destacar el buen desempeño de la Zona 3 en tasas de homicidio y de desempleo, lo que permite inferir los logros en materia de empleo en esta zona y la consiguiente reducción en las tasas de criminalidad.

Por otro lado, la Zona 5, comprendida por las provincias de Guayas (excepto los cantones Guayaquil, Samborondón y Durán), Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos, registra las peores brechas en incidencia de extrema pobreza, déficit cualitativo de vivienda, escolaridad y analfabetismo digital. Esta zona, con un componente rural de casi el 50% de la población (Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2018) y la provincia más pobre del Ecuador-Bolívar (Mendieta Muñoz, 2014), continúa rezagada en rubros claves de desarrollo. Le sigue la Zona 3, con un mal desempeño en tasas de analfabetismo y mortalidad infantil, lo que contrasta notablemente con los buenos resultados en temas de empleo y seguridad.

Otra zona que presenta polaridad en dos rubros es la Zona 4, comprendida por las provincias de Manabí y Sto. Domingo de los Tsáchilas, pues mientras ha tenido el mejor desempeño en tasa de mortalidad infantil, puntuó la más baja en cobertura de servicio eléctrico, en el que principalmente incide la baja cobertura en la zona rural, pues Manabí reporta el mayor número de viviendas rurales sin energía eléctrica a nivel nacional (Gomelsky, 2013).

Conclusiones

El cálculo de las brechas en los 10 indicadores de desarrollo seleccionados de la base de datos del PNBV, manejada por SENPLADES, permite elaborar un ranking del desempeño relativo de las 9 zonas de planificación con respecto al promedio nacional, el mismo ranking se obtiene si se calcula las brechas con respecto a la zona mejor posicionada.

Dado que en cualquier ranking zonal de este tipo siempre habrá una zona que esté mejor que las demás y otra que esté peor, es indudable que la relevancia del estudio no se encamina por ese lado, sino más bien en reflejar de qué manera se han venido logrando los objetivos de desconcentración y equidad territorial.

Al encontrarse las mejores puntuaciones en la Zona 9, correspondiente al Distrito Metropolitano de Quito, surge la sospecha de si las disparidades regionales en el Ecuador aún se mantienen, como parece ser la situación, en favor de los tradicionales polos de desarrollo, en este caso Quito.

Por otro lado, los peores resultados los obtiene la Zona 5, zona eminentemente costera del Ecuador, excepto por la provincia de Bolívar, así mismo esto implicaría que los esfuerzos del gobierno nacional no parecen aún estar distribuyéndose de una forma equitativa a lo largo y ancho del territorio nacional.

Hay que considerar en todo caso que Ecuador se encuentra aún en un proceso de cambios y ajustes no solo de su aparato productivo sino de todo el entorno institucional y jurídico, que siente las bases de un verdadero desarrollo, de ahí que todavía subsistan desequilibrios regionales importantes. Sin embargo, estos resultados pueden dar ciertas pautas para enfocar la política pública territorial, correspondiendo a las autoridades de cada territorio, en particular, aquellos peor puntuados, revisar las falencias existentes y aplicar los correctivos que correspondan para ir reduciendo las brechas.