Introducción

La Asamblea General de las Naciones Unidas, promulgó en septiembre de 2015, la Resolución No. 70/1 titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Este documento ofrece un nuevo enfoque para el desarrollo y sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 estados miembros que la suscribieron, siendo Cuba uno de estos estados signatarios.

La Resolución incluye temas que son prioridad para el país, tanto a un nivel nacional como local, a partir de que ofrece 17 Objetivos y 169 Metas de Desarrollo Sostenible, que sirven de punto de partida para realizar investigaciones científicas que pueden ofrecer al Estado las soluciones necesarias para el desarrollo social.

En tal sentido, este instrumento postula “aumentar la investigación científica”, haciendo hincapié en los países en desarrollo, e insta a los Estados signatarios a incrementar el número de “personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes” (Naciones Unidas, 2015, p.23).

Lo anterior conduce a la necesidad de fortalecer “…la orientación de la universidad al desarrollo territorial, procurando vínculos interactivos con los diversos actores para avanzar en la solución de problemas sociales, económicos, ambientales y de todo tipo y generar mayores cuotas de bienestar, con énfasis en los grupos humanos más necesitados” (Núñez, 2019, p.116), a juicio de los autores esto constituye la pertinencia social de las universidades, expresada en los resultados científicos que se producen en las maestrías, que es un elemento clave para la evaluación del impacto social del quehacer científico.

A juicio de los autores de esta investigación es vital identificar cual es el cambio social logrado a raíz de la introducción e implementación del resultado científico, necesario para transformar la praxis, por lo que debe ser sostenible en el tiempo y así poder satisfacer las necesidades sociales que dieron origen a la investigación, además al identificar el impacto social causado se debe determinar la pertinencia social de las universidades.

Al consultar la literatura especializada, resultan coincidentes autores que conciben la evaluación del impacto social de los resultados científicos producidos en las maestrías en las universidades como un proceso continuo, frecuente, de carácter regulador, sistemático, que permite ir avizorando su efectividad, con vistas a la mejora continua (Román, 2017; Rodríguez, 2017; Lara, et al., 2018; Reale, et al.,2018).

Como parte del estudio epistémico Severinson (2017) expone que dentro de la evaluación del impacto social es necesario considerar la influencia transformadora del objeto, a partir del marco de su interacción multifactorial. Esto se relaciona a su vez con los beneficios sociales los que deben ser evaluados a mediano y largo plazo, pues constituyen “transformaciones verificables” según Escobar et al. (2016, p.169), también se evalúan para comprobar la sostenibilidad que ha tenido el resultado científico en el tiempo y a su vez responden a “resultados de corto, mediano y largo plazo” (Falcón et al., 2018, p.72).

Siguiendo esta línea de pensamiento Román (2017) resalta que se debe tener en cuenta la coherencia entre las necesidades sociales y lo aportado por los resultados científicos, así como el carácter académico de la educación superior para que el resultado científico tenga pertinencia social, lo que se consolida al lograr “la introducción de los resultados (…), en correspondencia con las demandas del desarrollo sostenible local, territorial y del país” (Díaz-Canel et al., 2020, p.11).

La evaluación del impacto social de los resultados científicos de la maestría en las Universidades se complementa en lo teórico-metodológico y práctico a partir de que “La evaluación de los resultados científicos por pares independientes es un elemento fundamental del método científico, que debe ser observado con rigor. (...) Sin embargo, la evaluación no será completa si no tiene en cuenta otros impactos, a partir de la retroalimentación procedente de los eventuales beneficiarios en la sociedad” (Rodríguez, et al., 2021, p. 85).

Al realizar el estudio epistémico varios autores exponen (Escobar et al., 2016; Cabré et al., 2017; Canto et al., 2018; González et al., 2019; Smit & Hessels, 2021) que la evaluación del impacto social de los resultados científicos permite identificar, indagar en los cambios, en los efectos sociales en los diferentes usuarios, identifica la influencia transformadora del objeto toda vez que ha sido introducido e implementado el resultado científico mediante una intervención social dada.

Para la ejecución del artículo se emplearon los métodos de análisis-síntesis, inducción-deducción y análisis de documentos, los que permitieron el análisis crítico y la toma de posiciones teóricas para elaborar criterios e indicadores que posibilitaron determinar las etapas, pasos y acciones que conforman la metodología.

El estudio epistémico condujo al siguiente objetivo: proponer una metodología para evaluar el impacto social de los resultados científicos producidos en los programas de maestría en las Universidades.

Desarrollo

El concepto de metodología ha tenido múltiples definiciones, los autores del presente artículo asumen la expuesta por Fernández (2011) el cual la define como “el conjunto de elementos que regulados por determinados requerimientos establecen y sustentan la secuencia de actuación a desarrollar y la explicación de cómo proceder, para lograr el conocimiento y/o transformación de un objeto de estudio” (p.122).

En el caso específico de la Ciencia de la Dirección, según Fernández (2011) la metodología como un resultado científico puede ser utilizada para lograr determinados propósitos, los que han sido adaptados a la presente investigación, siendo los siguientes:

Acceder al conocimiento del objeto de investigación de la maestría como formación académica de posgrado.

Dirigir el proceso de identificación y solución de problemas encaminados a la satisfacción de necesidades sociales actuales y perspectivas.

Perfeccionar el desempeño de coordinadores y miembros del comité académico de los programas de maestría en el desarrollo del proceso de evaluación de los resultados científicos que se producen en los mismos.

Aplicar tecnologías de gestión dentro del proceso de la maestría que contribuyan a la mejora continua.

De igual forma Fernández (2011) concibe la metodología “en dos dimensiones: como proceso y como resultado. En su condición de proceso, la aplicación de la metodología admite una secuencia de etapas y cada etapa es a su vez una sucesión de acciones (…), por ello se requiere de la explicación de cómo opera la misma en la práctica, cómo se integran las etapas, los métodos, los procedimientos y técnicas y cómo se tienen en cuenta los requerimientos en el transcurso del proceso. Por su dimensión de resultado, el investigador debe ser capaz de expresar mediante algún recurso modélico la conformación de la metodología como un todo y las interrelaciones que se producen entre los elementos de su estructura” (p.121).

En consonancia con las ideas aportadas por Fernández (2011) se asumen los elementos que integran una metodología, adaptados a la presente investigación, siendo los siguientes:

Necesidad percibida: Se trata de describir con total objetividad el análisis de la situación que dicta la necesidad de estudiar la evaluación del impacto social de los resultados científicos producidos en los programas de maestría en las universidades, a partir de que no está definido lo que hay que hacer, cómo hacerlo, o sea, la secuencia de pasos lógicos a seguir, los roles de los actores implicados (coordinadores y miembros del comité académico del programa, cursistas, egresados, empleadores y directivos de la Vicerrectoría de Posgrado y Calidad) en el programa de la maestría, así como los instrumentos y técnicas a utilizar para resolver el problema en cuestión.

La Metodología para la evaluación del impacto social de los resultados científicos producidos en los programas de maestría en las universidades, está condicionada por la necesidad de contribuir, por una parte, a solucionar con calidad y aceptación las dificultades que se manifiestan en la actuación de los actores implicados en este proceso y que la evaluación del impacto social de los resultados científicos no ha podido ser solucionada por las vías establecidas tradicionalmente, ni las legales y por otra parte contribuye a potenciar el cumplimiento de los objetivos organizacionales de las universidades.

Fundamentación categorial y legal:

La metodología propuesta tiene como primera fundamentación categorial el Marxismo Leninismo, que como concepción humanista centra su interés en el hombre, como valor primordial, como ser social y en segundo lugar se sustenta en los presupuestos teóricos del enfoque histórico-cultural del desarrollo humano de Vigotski y sus seguidores, los que exponen que “(…) la actividad (…), constituye un proceso que mediatiza la relación entre el hombre y la realidad objetiva. El hombre no responde directamente a los estímulos del medio sino que, a través de su actividad, se pone en contacto con los objetos y fenómenos del mundo circundante, actúa sobre ellos modificándolos y transformándose a sí mismo” (Bernaza, 2015, p. 39).

Para la fundamentación legal, la metodología se fundamenta en las leyes generales de la dirección educacional, para ello los autores se acogen a lo expuesto por Bringas & Carbonell (2010, p. 14), siendo las siguientes:

Ley de las relaciones del proceso de dirección educacional en el contexto social (Ley de la pertinencia social)

Es la respuesta que ofrece la dirección educacional a las demandas hechas por la sociedad en la cual se inserta, en correspondencia con el propósito social de la institución, la misión es el modelo directivo del encargo asignado a la dirección de la educación, es su categoría rectora. Esta ley busca desarrollar el aspecto democrático en la entidad educativa.

Ley de las relaciones entre lo social e individual en la dirección educacional (Ley de la conjugación armónica entre lo social y lo individual)

Establece la necesidad de conciliar los intereses individuales de las instituciones y los recursos humanos que las forman con los intereses de la educación y los colectivos. La sociedad son sus organizaciones; las organizaciones son su gente; la gente son los hombres y mujeres con necesidades, aspiraciones y proyecciones concretas. En particular, las personas vinculadas a la Educación tienen conocimientos, actitudes y prácticas que no se pueden desconocer o subestimar, mucho menos gestionar de forma caótica. La enorme complejidad del trabajo de dirección educacional determinada por esta ley es tener que articular la complejidad singular de las personas que integran la entidad educativa con la majestuosidad del encargo social asignado.

La metodología presenta además, un basamento sociológico, esta se fundamenta en los referentes que aporta la sociología marxista, se parte de la relación entre la educación de posgrado y las diferentes esferas de la sociedad. El fundamento sociológico se evidencia en este estudio al considerar la maestría como un fenómeno social que responde a las demandas actuales y perspectivas de la sociedad cubana, es decir la pertinencia social de la universidad desde la visión de la Agenda 2030.

En consonancia con lo anterior Núñez (2019) expone que “El Estado debe redefinir las políticas públicas a favor de un modelo de educación superior con compromiso social, que garantice la inclusión, la calidad con pertinencia y la investigación evaluada con criterios amplios de impacto social, reconociendo las diversas formas de producción de conocimiento y su vinculación con la resolución de los grandes problemas mundiales, regionales, nacionales y locales” (p.75). Lo anterior le concede a la pertinencia social de los programas de maestría un carácter bidireccional, multicontextualizado y flexible.

Desde la perspectiva pedagógica se parte del reconocimiento de que la EIS-RC-PMU se corresponde con los objetivos actuales y perspectivos del Sistema de Educación Superior, sustentado en las ideas de la Pedagogía cubana de que “La educación superior debe propiciar la búsqueda del desarrollo universal a partir de lo nacional, e incluso, a partir de lo local y ocupar un lugar rector en un proceso de aprendizaje social, el cual propicie una capacidad nacional de ciencia y tecnología, (…) desarrollar una mentalidad propia, creativa, que permita hurgar caminos, buscar alternativas para la institución, comunidad, región o la sociedad en su conjunto” (Herrero & Valdés, 2009, p. 29).

A continuación se presentan los resultados obtenidos a raíz de la introducción e implementación de la Metodología para la evaluación del impacto social de los resultados científicos de los programas de maestrías en las universidades (en lo adelante EIS-RC-PMU), la misma está registrada en SENDA, siendo el No.2367 del 2014.

Metodología para la evaluación del impacto social de los resultados científicos de las maestrías en las universidades

Una metodología como resultado científico en investigaciones en la ciencia de la Dirección, se define como “el conjunto de elementos que regulados por determinados requerimientos establecen y sustentan la secuencia de actuación a desarrollar y la explicación de cómo proceder, para lograr el conocimiento y/o transformación de un objeto de estudio” (Fernández, 2011, p.122).

El objetivo de la presente metodología es: establecer la secuencia de pasos lógicos a seguir para la evaluación del impacto social de los resultados científicos producidos en los programas de maestría de las universidades, para contribuir a la mejora continua de la EIS-RC-PMU.

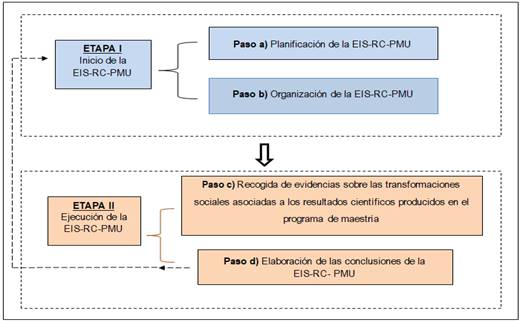

La metodología se encuentra representada en la Fig 1.

Fig. 1 Metodología para evaluar el impacto social de los resultados científicos producidos en los programas de maestría de las universidades.

La metodología para la EIS-RC-PMU posee las características siguientes:

Está compuesta por dos etapas, cuatro pasos y sus correspondientes acciones.

Se concibe desde las funciones del proceso de gestión para la mejora continua.

Es integral, por cuanto posibilita evaluar los diferentes rasgos de la EIS-RC-PMU.

Es participativa, al involucrar activamente en la EIS-RC-PMU a los diferentes actores del programa.

Constituye un recurso útil para viabilizar la normativa correspondiente al Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEA-maestría).

Proporciona información pertinente y verídica para los balances de los resultados científicos de la universidad.

Las etapas, pasos y acciones que comprende la metodología son:

Etapa I: inicio de la EIS-RC-PMU, conformada por los pasos de a) planificación de la EIS-RC-PMU y b) organización de la EIS-RC-PMU.

Etapa II: ejecución de la EIS-RC-PMU, está compuesta por los pasos de c) recogida de evidencias sobre las transformaciones sociales asociadas a los resultados científicos producidos en el programa de maestría y d) elaboración de las conclusiones de la EIS-RC-PMU.

Las acciones constituyen las actividades que siguiendo un orden consecutivo se realizan en cada paso. Estas son más precisas que los pasos y etapas e indican cómo hacer en cada momento. A continuación se exponen las etapas de la metodología con sus correspondientes pasos y acciones, siendo las siguientes:

Etapa I: Inicio de la EIS-RC-PMU

Esta etapa da inicio al proceso evaluativo la misma permite la previsión de lo que sucederá durante la evaluación. Los pasos y acciones de esta etapa permiten concretar la evaluación. Forman parte de esta etapa los pasos siguientes:

Paso a) planificación de la EIS-RC-PMU

En este paso se determina la previsión de los elementos que comprende el proceso de evaluación. Implica la precisión y actualización de los objetivos, el contenido, indicadores y criterios, que se utilizarán para la realización de la evaluación, también la elaboración del diseño metodológico, selección de los recursos materiales, financieros y humanos, diseño de la metaevaluación y elaboración del plan de la evaluación.

El resultado de las acciones de este paso se materializan en el plan de evaluación elaborado por el coordinador de conjunto con los miembros del comité académico del programa de maestría objeto de valoración. Una copia de este plan se adjunta al expediente de la edición que está en ejecución.

Acciones:

A1: Diagnóstico exploratorio

En esta acción se procede a caracterizar el estado actual de la EIS-RC-PMU, también se determinan los conocimientos que sobre el tema en cuestión presentan el coordinador, miembros del comité académico y claustro del programa de maestría, es decir se les entrevista y encuesta para determinar cómo han estado realizando hasta el momento dicha evaluación.

A2: Determinación de los objetivos de la EIS-RC-PMU

En esta acción se revisa y actualiza el objetivo general de la evaluación, en correspondencia con el análisis de los referentes de orientación asumidos; a la par se va conformando el informe de autoevaluación de la edición donde se expone en la variable impacto social el objetivo elaborado.

A3: Precisión del contenido de la EIS-RC-PMU

Esta acción permite precisar lo que será evaluado, el contenido estará en correspondencia con el objetivo de la evaluación. La definición del contenido, debe garantizar la integralidad de la misma, teniendo en cuenta que los indicadores y criterios seleccionados, permitan obtener una información valorativa y caracterizadora de la evaluación del impacto social de los resultados científicos que se obtienen en el programa; a partir de lo anterior la variable se operacionaliza en 3 indicadores y 10 criterios, los que serán utilizados en la recogida de datos durante la ejecución del paso c.

Indicador 1. Congruencia entre el resultado científico y las necesidades del desarrollo social del entorno de aplicación.

Criterios:

Correspondencia del resultado científico con el banco de problemas científico-tecnológico de la entidad donde se implementa.

Comprobar que el resultado científico responda a alguno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030.

Contexto de implementación (local, comunitario, regional y nacional).

Destinos sociales a los que tributa el resultado científico.

Verificar la relación entre el producto nuevo y el resultado científico que le dio lugar.

Indicador 2. Transformaciones sociales logradas por los resultados científicos

Criterios:

Resultado científico que ha logrado un cambio, una transformación social sostenible en el tiempo.

Satisfacción de los beneficiarios con las transformaciones sociales ocurridas, a consecuencia de la implementación del resultado científico.

Satisfacción de los empleadores con las transformaciones sociales ocurridas, a consecuencia de la implementación del resultado científico.

Indicador 3. Socialización del resultado científico

Criterios:

Presentación y obtención de premios en el Fórum de Ciencia y Técnica.

Presentación en eventos nacionales e internacionales convocados por la entidad empleadora u otros.

En esta acción, relacionada a su vez con el aseguramiento tecnológico, se trabaja con una base de datos de los resultados científicos que han sido producidos en el programa de maestría, los que serán objeto de seguimiento mediante la evaluación de su impacto social (a través de la evaluación-post y la evaluación-ex-post) para ello se recomienda llevar un registro en una tabla Excel, que será utilizada en el paso c y la información obtenida será expuesta en dicha tabla.

A4: Definición del diseño metodológico de la evaluación

Esta acción incluye las tareas siguientes:

A4. 1: Selección de los métodos y las técnicas

Para la selección de los métodos y las técnicas deben tenerse en cuenta los objetivos y el contenido de la EIS-RC-PMU. Esta acción consiste en precisar los métodos, técnicas y procedimientos empíricos, los que fueron seleccionados para obtener la mayor cantidad de información caracterizadora y valorativa sobre el impacto social causado por los resultados científicos. En consonancia, se deberán diseñar a continuación dichos instrumentos, sobre los que se hace la siguiente propuesta:

Se les propone a los coordinadores y miembros del comité académico de la maestría, aplicar los instrumentos donde se evalúen los siguientes indicadores:

Entrevista a egresados, se sugiere investigar sobre lo siguiente:

cómo el egresado detectó el problema social de su investigación.

si éste ha introducido e implementado los resultados científicos obtenidos en su tesis, qué cambios o transformaciones sociales se han obtenido a raíz de la aplicación de los resultados científicos.

a cuáles destinos sociales (educación, salud, nivel ocupacional, alimentación, transporte, cultura, deportes, u otros) que contribuyan al desarrollo de la sociedad cubana tributa la investigación y cómo se puede evidenciar.

de qué forma el Coordinador, algún otro miembro de la maestría que el egresado cursó o su Dirigente administrativo, se han interesado por conocer si se está aplicando su resultado científico.

Entrevista no estructurada a beneficiarios de resultados científicos obtenidos en programas de maestría, se sugiere investigar sobre lo siguiente:

si este conoce de la implementación de alguna tesis de maestría, que se esté aplicando en su entidad o comunidad.

si puede comentar en que consiste el nuevo beneficio aplicado.

si está satisfecho con el beneficio mencionado.

si algún directivo le ha preguntado en algún momento sobre su satisfacción con lo nuevo aplicado

por último se recomienda que el beneficiario comente todo lo que desee al respecto.

Entrevista no estructurada a empleadores de las entidades de la producción y los servicios, se sugiere investigar sobre lo siguiente:

es recomendable que éste mencione si existe algún trabajador de su entidad que esté cursando o haya cursado una maestría.

saber si el empleador conocer si la investigación del (los) trabajador responde al sector económico, productivo, social, local o comunitario.

si ha implementado algún recurso metodológico para conocer si se están implementando tales resultados científicos y cómo puede demostrar lo anterior.

por último se recomienda que el empleador comente todo lo que desee al respecto.

Entrevista no estructurada a cursistas, se sugiere investigar sobre lo siguiente:

Entidad a la que pertenece.

Que vía utilizó para conocer el problema científico-tecnológico de su investigación.

Cómo el cursista implementará los resultados científicos que obtenga en su investigación.

A cuál destino social (educación, salud, nivel ocupacional, alimentación, transporte, cultura, deportes, u otro) que contribuya al desarrollo de la sociedad cubana tributa la investigación.

Cuáles son los beneficiarios de la investigación y si el empleador del cursista se ha interesado por saber cómo va a implementar la investigación

por último se recomienda que el cursista comente todo lo que desee al respecto.

Entrevista no estructurada al claustro, se sugiere investigar sobre:

cómo en el programa de las asignaturas aparecen diseñados objetivos encaminados al impacto social que pueden causar las investigaciones.

cómo en el programa de las asignaturas se abordan contenidos relacionados con: las necesidades sociales actuales y futuras que están declaradas en el programa de maestría, con los objetivos planteados para el desarrollo sostenible al nivel nacional e internacional, con las necesidades del entorno local o comunitario, con las dificultades científico-tecnológicas de las entidades empleadoras relacionadas con el programa.

por último se recomienda que el profesor o tutor comente todo lo que desee al respecto.

Es recomendable aplicar varios instrumentos que posibiliten corroborar las transformaciones logradas por lo resultados científicos, también se debe triangular la información recopilada a partir de la entrevista realizada a los cursistas, claustro, egresados, empleadores y a los beneficiarios de los resultados científicos, a fin de obtener la mayor cantidad de información pertinente y verídica, para la consecuente toma de decisiones.

A4. 2: Selección de las fuentes de información personales y no personales

Las fuentes personales son los egresados, beneficiarios, empleadores (directivos y funcionarios de capacitación) de la entidad a la que pertenece el egresado, o de aquellas entidades que han sido beneficiarias con resultados científicos producidos por el programa, coordinador, miembros del comité académico y claustro pertenecientes al programa de maestría.

Las fuentes de información no personales, se corresponden con el contenido a evaluar, son las actividades y los documentos normativos, administrativos, que pueden aportar datos e información de relevancia sobre el proceso en cuestión, tales como: resoluciones, instrucciones, el programa general y programa de cada edición de la maestría, las actas del consejo de dirección de la entidad empleadora, las memorias escritas, informes de autoevaluación del programa, actas del comité académico de la maestría, documentos de las entidades empleadoras donde se evidencie la implementación de los resultados científicos, avales de implementación y pruebas físicas que permitan realizar la verificación en el contexto de la transformación ocurrida a raíz de la implementación del resultado científico.

A5: Selección de los recursos materiales, financieros y humanos

En esta acción se seleccionan los recursos materiales, financieros y humanos necesarios y disponibles para realizar la evaluación.

A6: Diseño de la metaevaluación de la EIS-RC-PMU

En esta acción se elabora el diseño de la metaevaluación y se asegura el cumplimiento del mismo, mediante las acciones organizativas, por parte del coordinador del programa y los miembros del comité académico, su ejecución la realizan los coordinadores y transcurre de forma paralela a la evaluación del impacto social que han producido los resultados científicos, implica las mismas acciones que se realizaron para la planificación.

Acciones:

Definir los objetivos que esta persigue.

Precisar el contenido del proceso.

Determinar las formas, los métodos, las técnicas e instrumentos y fuentes personales y no personales de información.

Definir los indicadores y criterios.

Elaborar las acciones de organización entre el coordinador o profesor designado por este y los integrantes del comité académico del programa de maestría.

La preparación manifestada por los evaluadores.

A7: Elaboración del plan de la EIS-RC-PMU

El plan para la evaluación se ejecuta por los coordinadores y miembros del comité académico del programa de maestría, este se analiza en una de las reuniones realizadas por el comité académico y se adjunta al informe de autoevaluación al cierre de la edición que está en ejecución, en específico dentro de la variable de impacto social. El plan es elaborado por el coordinador de la maestría y sometido a discusión para su perfección, con los miembros del comité académico del programa. En este plan se plasman los objetivos, el contenido y la metodología a seguir para la EIS-RC-PMU.

Paso b) organización de la EIS-RC-PMU

En este paso se asegura el cumplimiento del plan de la evaluación elaborado en la acción A7, a través de las siguientes Acciones:

B1. Capacitación al coordinador y los miembros del comité académico, en relación con los objetivos, el contenido y la metodología a emplear durante la evaluación.

B2. Discusión colectiva del plan de la evaluación, por parte del coordinador del programa de la maestría con los miembros del comité académico.

B3. Asignación a cada miembro del comité académico de sus responsabilidades, tareas a cumplir y el tiempo que dispone para su ejecución.

B4. Acopiar los recursos materiales asignados para dar cumplimiento a la evaluación.

B5. Confeccionar un listado donde aparezcan todos los datos de los egresados para así localizarlos.

B6. Coordinación previa con los empleadores (directivos y funcionarios de capacitación) y egresados para determinar el día del encuentro y solicitar acceder a las fuentes de información (personales y no personales) que permitan verificar las transformaciones sociales asociadas a los resultados científicos producidos por el programa; si las condiciones objetivas no permiten realizar esta acción, la coordinación puede hacerse de forma virtual, por correo o teléfono.

Etapa II: ejecución de la EIS-RC-PMU

Los pasos y acciones de esta fase, inciden en la calidad de la planificación y organización lograda en la Etapa I; se inicia la parte práctica de la evaluación, aplicándose los métodos, técnicas y procedimientos seleccionados, se realiza la recogida de datos de las memorias escritas defendidas y luego se analiza que la información obtenida de las fuentes personales y no personales sea caracterizadora y valorativa, para así obtener la información necesaria para valorar el estado real del impacto social que han causado los resultados científicos, a fin de lograr la mejora continua de su evaluación.

Paso c) recogida de evidencias sobre las transformaciones sociales asociadas a los resultados científicos producidos en el programa de maestría

En este paso se aplican las técnicas expuestas en la acción A4, para así obtener la suficiente información caracterizadora y valorativa para evaluar el impacto social a mediano y largo plazo producido por los resultados científicos del programa de maestría.

Acciones:

C1: Esta acción depende de la organización con que se ejecute la acción B5 y B6. En esta primera acción se determina cuales egresados están implementando los resultados científicos obtenidos en sus investigaciones, esta información se obtiene a través de los egresados, empleadores y jefes de capacitación de las entidades, a través de visita coordinada a la entidad o de una llamada telefónica u otra vía de comunicación. Para cumplir con esta acción se realiza una entrevista grupal o individual según la cantidad de egresados, en la que participa el coordinador y otro profesor designado.

C2: En otro momento se localizan las memorias escritas, se clasifican los tipos de resultados científicos que se han obtenido en la maestría, para facilitar la ulterior verificación de la transformación ocurrida en el contexto.

C3: Se realiza la recogida de datos de las memorias escritas para conocer y plasmar en la tabla Excel cada uno de los resultados científicos obtenidos e irlos relacionando con los indicadores y criterios expuestos en la acción A3 y se evalúan las transformaciones sociales logradas por los resultados científicos del programa, que deben ser sostenibles e imperecederos en el tiempo.

C4: Esta acción implica obtener información pertinente y verídica sobre la confirmación o no, de las transformaciones sociales que han tenido lugar a raíz de la implementación de los resultados científicos en diferentes contextos sociales, para ello se realizan las siguientes entrevistas:

Entrevistas para determinar el nivel de conocimiento y el grado de satisfacción de los beneficiarios con el resultado científico implementado.

Entrevista o encuesta grupal, a los egresados y empleadores para conocer sobre la implementación del resultado científico y su opinión sobre el grado de satisfacción de los beneficiarios, toda la información obtenida se triangula con lo manifestado en el paso anterior por los beneficiarios.

Este paso debe gestionarse por el coordinador u otro profesor que este desine, y con el apoyo de las entidades empleadoras, para determinar en la praxis si se mantiene la sostenibilidad del resultado científico y no basta solo con la emisión de avales, aquí es clave y necesario además determinar el grado de satisfacción de los beneficiarios del resultado científico.

Respecto al criterio 2.1 (Resultado científico que ha logrado un cambio, una transformación social sostenible en el tiempo) se realizan dos períodos diferentes de medición, luego de la implementación del resultado científico, primero al año de implementado, como aparece en la tabla Excel, perteneciente a la evaluación-post, la cual es la evaluación que se realiza luego de la finalización inmediata (al año siguiente) de implementado el resultado científico, a fin de comprobar si la transformación lograda por el resultado científico continua siendo pertinente, imperecedera y sostenible a mediano plazo y si la aceptación de los beneficiarios ha permanecido en igual periodo.

Mediante esta evaluación se obtiene información caracterizadora y valorativa sobre el grado de satisfacción que manifiestan los actores clave, empleadores y los beneficiarios de los resultados científicos, se comprueba además la sostenibilidad con que se logra la implementación del resultado científico y las trasformaciones acaecidas a mediano plazo que se manifiestan en el contexto de implementación del resultado científico. La información obtenida se expone en el informe de autoevaluación al cierre de la edición en la variable impacto social.

Esta misma comprobación es factible realizarla a los dos años de implementado el resultado científico, es decir la evaluación-ex-post la cual permite comprobar si la transformación lograda continua siendo pertinente, imperecedera y sostenible en el tiempo y si la aceptación de los beneficiarios ha permanecido y se ha consolidado en el tiempo.

Mediante esta evaluación se obtiene información pertinente y verídica sobre el grado de satisfacción que continúan manifestando en el tiempo los actores clave, empleadores y beneficiarios de los resultados científicos, se comprueban las trasformaciones sostenidas y consolidadas a largo plazo que se manifiestan en el contexto de implementación del resultado científico.

En la tabla Excel, para facilitar el trabajo a los usuarios, están programados el cálculo de la frecuencia relativa para cada criterio propuesto, expresado en porciento y la tasa de variación (incremento o disminución) de las transformaciones sociales ocurridas luego de implementados los resultados científicos. La obtención de estos resultados permite determinar las fortalezas, debilidades y la propuesta de acciones que se pueden emprender por parte del comité académico para la mejora continua de la EIS-RC-PMU. La autora de la investigación considera que esto debe realizarse al cierre de la edición de la maestría que está en ejecución y plasmarlo en el informe de autoevaluación y no solo cuando tenga lugar la evaluación externa. Se analizan los resultados científicos producidos en la edición anterior que están implementándose, a fin de comprobar la sostenibilidad de los resultados científicos que se han producido en el programa, esto además contribuye a brindar información caracterizadora, valorativa y actualizada a la universidad sobre el impacto social causado por los resultados científicos.

Paso d) Elaboración de las conclusiones de la EIS-RC-PMU

En este paso se elabora un informe conclusivo con los resultados del proceso de evaluación, se proponen las decisiones que se deben adoptar que pueden perfeccionar dicho proceso y propiciar la mejora de la EIS-RC-PMU. Las decisiones que se tomen deberán ser objeto de análisis en reunión del comité académico del programa de maestría. Luego de la reunión el responsable asignado por el coordinador informará de las decisiones tomadas a todas las entidades empleadoras; las decisiones tomadas en dicha reunión deben ser adoptadas para la mejora continua de dicho programa.

Acciones:

D 1: Redacción del informe final

El informe final debe contener los siguientes elementos: nombre del programa de maestría, número de las ediciones concluidas y la que está en ejecución, egresados por edición, el objetivo de la evaluación, el objetivo del instrumento metodológico, las fortalezas, total de resultados científicos, de ellos cuantos implementados, debilidades identificadas y la propuesta de acciones que se pueden emprender por parte del comité académico para la mejora continua, de forma concisa y clara todo esto se plasma en la variable impacto social del correspondiente informe de autoevaluación. Se recomienda además adjuntar al informe una tabla de cada resultado científico con las acciones del paso c) relativo a la recogida de evidencias.

D 2: Características del informe conclusivo

Al elaborar el informe cualitativo resumen de la evaluación, se exponen de manera concisa las acciones realizadas en cada etapa con sus correspondientes pasos y acciones. Deben quedar claros los resultados emanados de los instrumentos aplicados, enumerar en cuáles resultados científicos se constató impacto social, de estos cuáles impactos fueron a mediano y largo plazo, además se adjunta la tabla Excel donde se plasman las necesidades que quedaron resueltas y satisfechas con los correspondientes resultados científicos.

D 3: Informe de los resultados

La información de los resultados se realiza en una de las reuniones celebradas por el comité académico donde se analizan los resultados obtenidos y se definen las pautas para la elaboración del plan de mejora, a la vez que se toman las decisiones para la solución de las dificultades detectadas.

Se recomienda que la universidad haga uso de toda esta información en los talleres Universidad-Sociedad que se realizan anualmente para mejorar las relaciones de trabajo con las entidades de la producción y los servicios y rediseñar los convenios existentes y puestos en función de lograr más impacto social de los resultados científicos que se han producido en los programas de maestría.

Durante este paso se continuará con la recogida de datos sobre el proceso evaluativo, como parte de la metaevaluación, en lo concerniente al proceso de comunicación y análisis de los resultados.

Esta autora considera que en el expediente de la edición que está en ejecución, se adjunte un plan de trabajo del programa con la planificación de las reuniones a celebrar durante el año y dentro del contenido a tratar en estas se analice como transcurre la evaluación del impacto social de los resultados científicos.

D4. Conclusiones de la metaevaluación

Con este paso culmina la metaevaluación y con ella el proceso evaluativo. Como parte de este paso se desarrollarán acciones de control y evaluación, por parte del coordinador del programa, se procesan los datos adquiridos y se analiza la información sobre la metaevaluación.

Acciones:

D4. 1: En esta acción el coordinador o profesor designado por este realiza el procesamiento y análisis de los datos recogidos.

D4. 2: Esta acción incluye, la elaboración del informe sobre la metaevaluación, debe contener las insuficiencias, limitaciones y logros obtenidos en la evaluación del impacto social de los resultados científicos; así como los cambios propuestos para la mejora continua del proceso evaluativo.

D4. 3: Luego de cumplidas las acciones anteriores se exponen en reunión del comité académico el informe final sobre la metaevaluación con el correspondiente plan de mejora y fecha de solución.

Conclusiones

La consideración de los fundamentos epistémicos esenciales, demuestran la necesidad de abundar en los fundamentos teóricos-metodológicos y prácticos sobre cómo concebir la evaluación del impacto social de los resultados científicos producidos en las maestrías en las universidades.

El pivote metodológico que obliga a asumir esta evaluación en la totalidad del proceso específico que se propone, está en la comprensión de que la universidad surgió y existe cada día por el servicio que la misma tiene que brindar a la sociedad que la engendró a partir de lo expuesto por la UNESCO. Servicio que tiene que ser dinámico, flexible, cambiante, estar a tono con el momento histórico-concreto y el futuro de cada día del espiral del desarrollo universitario y de la propia sociedad.

Se propone una metodología conformada por dos etapas, pasos y acciones que posibilitan la evaluación del impacto social de los resultados científicos producidos en los programas de la maestría de las universidades, necesaria para contribuir al perfeccionamiento del trabajo científico universitario.