Introducción

A lo largo de la historia republicana del Perú del siglo XX se ha visto a través de numerosos análisis y diagnósticos que el país tenía brechas insalvables en materia educativa, al ser motivo de análisis por destacados intelectuales como por ejemplo José Carlos Mariátegui quien en sus 7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana afirmaba que “el problema de la enseñanza no puede ser bien comprendido en nuestro tiempo, si no es considerado un problema económico y como un problema social”; y más adelante: “El problema del analfabetismo del indio resulta ser, en fin, un problema mucho mayor, que desborda del restringido marco de un plan meramente pedagógico (...). La escuela elemental no redime moral y socialmente al indio. El primer paso real hacia su redención tiene que ser el de abolir su servidumbre”

Esto a decir de Mariátegui se tenía como una tarea a realizar por los sucesivos gobiernos al tomar en cuenta que según el modelo económico imperante resultaba un gran escollo su realización (Mariategui, 2003). Por ello, mientras no se plantee una serie de reformas de las estructuras económicas y por ende reflejado en un beneficio evidente en la población peruana, esto tarde o temprano podría desembocar en un estallido social de consecuencias imprevisibles.

Concretamente durante el Oncenio de Leguía, las políticas populistas del presidente alentaron la formación de varios movimientos sociales que acabaron por desbordar las expectativas de control que el régimen quería señalarles (Contreras & Cueto, 2007) por lo cual se infiere que la clase trabajadora estaba insatisfecha a pesar de la inversión en infraestructura que desarrollaba el Gobierno.

Por otro lado, en el periodo de gobierno de Manuel Odría, bautizado como el Ochenio, que tuvo como lema “salud, educación y trabajo”, se creó el Servicio Cooperativo Peruano-Norteamericano de Educación que era financiado y apoyado por los Estados Unidos para el diseño de las políticas educativas en el país (Contreras & Cueto, 2007) en un claro afán de contener la instigación a la protesta social por el aprismo dominante de la escena política en el país (Wray; & Kinman, 2022).

Por todo ello se podía deducir que los postulados mariateguistas en 1928 tendrían un efecto en cadena en el ideario de las futuras clases dirigentes del país como sucedió en 1968 con la irrupción al poder del Gobierno revolucionario de las FFAA en la persona de Juan Velasco Alvarado, en cuyo gobierno se trataron de plasmar ese afán de trasformación de la educación peruana cuando el 21 de marzo de 1972 se promulgó el D.L 19326 y con él se da inicio a la reforma más importante, que sobre el sistema educativo se haya producido en el Perú republicano.

Esta reforma se inició en 1969 cuando se designó a más de 100 especialistas para formar la Comisión de la Reforma de la Educación (CRE) y tuvo como principal encargo el de trabajar en un proyecto de reforma que debería modernizar el sistema educativo del país (Aguirre & Drinot, 2018) y tuvo como resultado, la publicación en 1970 del documento Reforma de la educación peruana: Informe general de la reforma de la educación, que también fue en su época llamado el Libro Azul.

Sin embargo, en la coyuntura de la época se consolidó un gobierno que buscaba acabar con las diferencias de clase y por ende acabar con la discriminación educativa en el cual solo accedían aun una elite por ello en esta Reforma Educativa, el gobierno de Velasco Alvarado inte rrumpió la creación de universidades privadas, pero la medida no se sostuvo durante mucho tiempo; de hecho, para finales de la década de 1980 se habían abierto 11 nuevas universidades privadas.

Acaecido ya los años 80,(Benavides et al., 2015), afirma que, de esta manera, para cuando se promulgó la Ley Universitaria 23733, en 1983, la inversión en las universidades públicas había disminuido, mientras que se crearon nuevos centros de estudios superiores.

Al revisar la estructura de la educación peruana de finales de siglo se observa que la universidad peruana no es ajena a este problema, al ser un sector de elite quienes accedían a ella en un aumento progresivo en la creación de las mismas y su posterior liberalización en el gobierno fujimorista en 1996 en la cual se promulga el D.L 882 Ley de la Promoción de inversión en educación. Si bien son muchos los argumentos para el énfasis en el interés económico del Estado como un factor para estas políticas, es preciso tomar en cuenta que un año antes de la promulgación del D.L. 882 se creó un organismo supervisor de la calidad de las universidades: el Consejo Nacional para la Autorización y Funcionamiento de Univer sidades (Conafu).

Resulta entonces dicotómico que la calidad de la educación haya sido una prioridad en el juego de la oferta y demanda educativa en un libre mercado que se avizoraba en el país en y sus gobiernos de turno y que con sus respectivas políticas de Estado en la materia poco o nada contribuían al respecto.

Con estos antecedentes, el país y las nuevas ideas reformistas exigen que el Estado tenga una presencia más activa y por qué no, reguladora. Es por ello por lo que se plantea la siguiente pregunta: ¿Por qué es importante estudiar la regulación del Estado en la universidad pública peruana? porque no solo es importante estudiar la regulación del Estado en la educación sino específicamente en la universidad pública peruana.

Situándose en el contexto; Benavides, León, Haag y Cueva (Benavides et al., 2015) mencionan:

Por ello, a partir de la promulgación del D. L. 882, y a pesar de la acción «reguladora» del Conafu, han ocurrido dos hechos que recon figuraron las características del espectro de universidades en el Perú. En primer lugar, un buen número de universidades creadas por ley antes del D. L. 882 se acogieron a esta normativa, muchas de ellas bajo el régimen de sociedad anónima, que permite el beneficio económico -a partir de las utilidades generadas- de sus integrantes. Además, este mismo decreto permitió la creación de numerosas universidades, casi todas ellas bajo el régimen de sociedad anónima, lo que hace eco de los fines empresariales por los cuales se crearon. Así, en mayor o menor grado, un buen número de universidades del Perú guía su fun cionamiento y oferta educativa por el mercado y el lucro, lo que con duce a un descenso en la calidad y la actividad investigadora, e incluso a una reconfiguración de la oferta de carreras. (p. 21-22)

En las actuales circunstancias de las universidades públicas, la autonomía universitaria y la gestión pública de sus autoridades, se dieron dos normas importantes como fueron la dación del Decreto Supremo N.º 016-2015 MINEDU Política de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior Universitaria y la Ley Universitaria N.º 30220 en la cual se plantea la creación de una Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU, 2017) adscrito al Ministerio de Educación que en el segundo párrafo del artículo 13 dice: la SUNEDU es también responsable, en el marco de su competencia, de supervisar la calidad del servicio educativo universitario, incluyen el brindado por entidades o instituciones que por normativa específica se encuentren facultadas a otorgar grados y títulos equivalentes a los entregados por las universidades; así como de fiscalizar si los recursos públicos y los beneficios dados por el marco legal a las universidades, han sido destinados a fines educativos y al mejoramiento de la calidad.

Es por ello por lo que Nelson Manrique en su libro Sociedad afirma que la solución al problema descrito de la universidad peruana en los 90s ha sido la fundación de universidades en una magnitud que en varios casos supera largamente las tasas de crecimiento de los países desarrollados, orientada a satisfacer la presión social, sin preocuparse del contenido y la calidad de la enseñanza. Por otro lado, Cuenca y Reátegui (Cuenca, 2016), afirman que:

desde nuestra perspectiva, fueron tres las hipótesis de cambio que estuvieron detrás de la decisión de liberalizar la oferta educativa universitaria. La primera consistió en que con la participación privada se conseguiría ampliar la oferta y, por lo tanto, la cobertura universitaria. La segunda fue que, como consecuencia de la primera, el acceso a los estudios superiores se democratizaría; es decir, más jóvenes de todos los estratos económicos estudiarían en la universidad. Finalmente, se supuso que el mercado sería un regulador efectivo de la calidad de este servicio, en el que la competencia dejaría fuera a las malas universidades (p. 6)

La educación superior sería un motor de cambio en las sociedades del mundo desarrollado sin embargo esto no se produjo en el Perú porque a la par de la creación de universidades públicas y privadas también se flexibilizó los parámetros de ingreso a las mismas. Se afirman que:

de hecho, el porcentaje de postulantes admitidos a universidades privadas se ha mantenido en alrededor del 75% en la última década. Esto, combinado con el hecho de que en el mismo periodo el número de postulantes a dichas universidades se triplicó (de 68.533 en el año 2000 a 204.283 en 2009), hace difícil pensar que el proceso no ha estado acompañando de una caída en los criterios de selectividad (p. 18).

De acuerdo con lo anterior se entiende que deba existir un carácter regulatorio que también será entendido como un control político del gobierno de turno. Todo esto lleva plantear otras cuestiones pendientes de resolver como: ¿solo la norma puede dar un verdadero cambio? o quizás dependa también de su implementación o por último que la sociedad entienda que se requiere un verdadero cambio de sus actores: universidad, estudiantes y docentes, para lograr más que un licenciamiento sino una educación de calidad que represente un capital social y económico a futuro (Uzhegova & Baik, 2022). Por ello se menciona un nuevo concepto en cuanto a la concepción de la calidad de la educación en las personas, el capital humano, como lo menciona Gautier (Gautier, 2012) cuando afirma que poner de relieve los argumentos principales de una de las teorías que vincula economía y educación, la del capital humano, por ser esta la más gravitante en el actual debate sobre los fundamentos de la educación superior y, por lo mismo, el principal criterio para establecer un concepto de calidad de la misma.

De todo lo anterior, se debe concluir que, en el Perú de los 90s durante el régimen de Alberto Fujimori, existió un marcado interés en la privatización de la educación pública porque era lo imperante en una economía liberal de mercado, tal cual existía en Chile y su educación universitaria que dejaba “hipotecado” para el futuro a sus egresados y también, era la receta de los grandes organismos multilaterales crediticios como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para restablecer créditos al Perú luego del quinquenio fallido de Alan García. Por otro lado, el socialismo a la peruana que intentó imponer Juan Velasco con una gran reforma educativa, aunque fue una propuesta innovadora para la época, no tuvo un seguimiento y fue desarticulado en la 2da fase del Gobierno Revolucionario de las FF. AA al ser una política educativa que no fue articulada con los siguientes gobiernos.

Por último, actualmente en la discusión y debate en el Congreso de la República sobre los proyectos de ley que proponen restablecer la autonomía universitaria y la institucionalidad de las universidades peruanas que en febrero del presente año alcanzaron un apoyo mayoritario en primera votación por parte de la representación nacional, habiéndose propalado la idea o prejuicio que con esto se volvería al sistema de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) que manejaba a la universidad peruana y que inició un proceso de reestructuración del sistema de educación superior universitaria, que golpeó duramente al anterior sistema logrando cerrar a la ANR y el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU) por un Grupo de Trabajo el 31 de marzo de 2015 (Condori, 2020).

Desde la promulgación de la Ley Universitaria 30220 y con la SUNEDU como órgano oficial interventor del Estado en materia universitaria, la autonomía en estos 7 años ha sido conculcada y esto a entender de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (ANUPP) y la Asociación de Universidades del Perú (ASUP) como las únicas organizaciones que agrupan a las universidades públicas y privadas en el Perú, ha hecho que las universidades en aras de obtener el licenciamiento institucional para seguir operando y acogiéndose al cumplimiento de la ley, hayan visto perdida su autonomía académica y administrativa por cuanto la SUNEDU interviene en casi todos los procesos descritos anteriormente (Taeyeon & Weiner, 2022).

Cabe señalar que la supervisión y control del Estado de la educación superior universitaria pública colisiona con la autonomía universitaria que debe preservarse con el ánimo del ejercicio de la libre cátedra y de la capacidad de gestión de sus autoridades sin llegar a los vicios e incongruencias de la anterior ANR que no era una garantía de calidad académica y administrativa en cuanto a la supervisión y control de calidad de la universidad peruana pero que la educación superior universitaria en el Perú exige que quienes realicen por ejemplo (Rogers, 2022), los procesos de evaluación en el cumplimiento de las condiciones básica de calidad (CBC) por parte de las universidades, no sean direccionados ni ejecutados por servidores y funcionarios que no conozcan ni tengan los grados y títulos que el sistema si pide a los docentes universitarios para el ejercicio de su función, pero que a estos funcionarios del órgano de control (SUNEDU) no se les exija. También se ha encontrado irregularidades en algunos procesos de licenciamiento de varias universidades privadas como se detalla en un informe preliminar de la Comisión de Educación del Congreso de la República del año 2020 y que traen bajo sospecha la idoneidad de estos trabajadores que deberían garantizar independencia y pulcritud en su trabajo y de la SUNEDU en general.

Viéndolo desde todas las aristas, los problemas son varios y recurrentes y que sin embargo la sociedad peruana pide que las universidades en el Perú se consoliden y puedan trascender más allá de las fronteras (Kedraka et al., 2022), pero ignorar a la universidad en la búsqueda de soluciones a estos problemas no hace más que negar la posibilidad de que sean estas quienes tengan un rol activo en ello.

A partir de lo antes mencionado, el presente estudio tiene como objetivo

realizar un análisis entre los factores que repercuten con mayor incidencia en la autonomía universitaria y

determinar las posibles soluciones en el entorno actual

Para ello se utilizaron dos métodos multicriterio (MC): AHP de Saaty y Topsis por la versatilidad en la toma de decisiones y el criterio de expertos.

Materiales y métodos

Para la evaluación y análisis de la autonomía universitaria se tiene que:

Método Científico: permite llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad, mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva.

Método Inductivo y Deductivo: con su aplicación se logra conocer la realidad del problema objeto de investigación, partiendo de lo particular a lo general y de lo general a lo particular del problema.

Método Histórico: permite conocer la fuente del problema y el avance del mismo para cotejarlo con la actualidad del problema.

Método Descriptivo: con su aplicación es posible describir objetivamente la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así evidenciar el problema existente de esta normativa tributaria que afecta a este grupo vulnerable y a la sociedad.

Encuestas: se desarrollan y aplican a los expertos que intervendrán en la toma de decisiones.

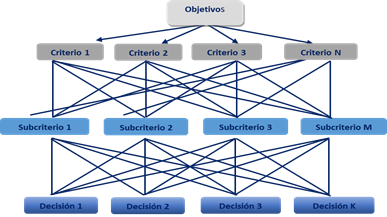

El Proceso Analítico Jerárquico (AHP Saaty) fue propuesto por Thomas Saaty 1980 (Saaty, 2014). Es uno de los métodos más extendidos para resolver problemas de toma de decisiones de múltiples criterios. Esta técnica modela el problema que conduce a la formación de una jerarquía representativa del esquema de toma de decisiones asociado. Esta jerarquía presenta en el nivel superior el objetivo que se persigue en la solución del problema y en el nivel inferior se incluyen las distintas alternativas a partir de las cuales se debe tomar una decisión. Los niveles intermedios detallan el conjunto de criterios y atributos considerados (Arquero et al., 2009).

A fines de los años setenta el profesor Saaty (1980), doctor de matemáticas de la Universidad de Yale, creó un modelo matemático denominado proceso jerárquico analítico Proceso Jerárquico Analítico (Analytical Hierarchy Process, AHP) como una forma efectiva de definir medidas para tales elementos y usarlas en los procesos de toma de decisiones. El AHP es una teoría orientada hacia el responsable de la toma de decisiones y sirve para identificar la mejor alternativa de acuerdo con los recursos asignados. Este método puede aplicarse a situaciones que involucran factores de tipo técnico, económico, político, social y cultural. Es decir, pretende ser una herramienta científica para abordar aquellos aspectos que son difícilmente cuantificables, pero que a veces requieren una unidad de medida.

Algunos autores plantean que el AHP no ha sido bien comprendido, ya que va más allá de ser una simple metodología para situaciones de elección. Se plantea entonces, que la mejor manera de entender el método es describiendo sus tres funciones básicas: estructurar la complejidad, medir en una escala y sintetizar. A continuación, se describen éstas de una manera breve.

Estructuración de la Complejidad. Saaty buscó una manera para resolver el problema de la complejidad, y utilizó la estructuración jerárquica de los problemas en sub-problemas homogéneos.

Medición en escalas. El AHP permite realizar mediciones de factores tanto subjetivos como objetivos a partir de estimaciones numéricas, verbales o gráficas, lo cual le provee una gran flexibilidad, permitiendo esto, gran variedad de aplicaciones en campos tan distintos unos de otros.

Síntesis. Aunque el nombre incluya la palabra Análisis, el enfoque del AHP es totalmente sistémico, ya que, aunque analiza las decisiones a partir de la descomposición jerárquica, en ningún momento pierde de vista el objetivo general y las interdependencias existentes entre los conjuntos de factores, criterios y alternativas, por lo tanto, este método está enfocado en el sistema en general, y la solución que presenta es para la totalidad, no para la particularidad.

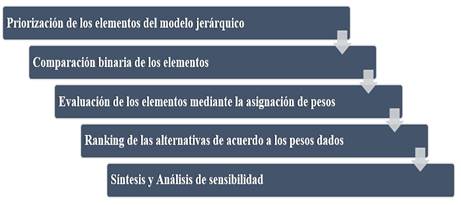

El proceso se basa en varias etapas. La formulación del problema de la toma de decisiones en una estructura jerárquica es la primera y principal etapa. Esta etapa es donde el tomador de decisiones debe desglosar el problema en sus componentes relevantes. La jerarquía básica está compuesta por: metas u objetivos generales, criterios y alternativas (López, 2017). La jerarquía está construida de manera que los elementos sean del mismo orden de magnitud y puedan relacionarse con algunos del siguiente nivel (Fig 1 y 2).

Fuente:(Burbano & Dávila, 2020)

Fuente:(Burbano & Dávila, 2020)

Fig. 1 - Esquema de un árbol genérico que representa un proceso de jerarquía analítica.

Para el paso 1 se utilizará la siguiente escala de evaluación propuesta por el autor del método:

Tabla 1 - Escala de evaluación de Saaty (Tasa juicio verbal).

| Escala | |

| 9 extremadamente más preferido | 3 moderadamente más preferido |

| 7 muy poderosamente más preferido | 1 igualmente preferido |

| 5 poderosamente más preferido |

Fuente: Saaty (Saaty, 2008).

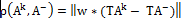

A continuación, se presenta un algoritmo para el cálculo de éste (este debe aplicarse para todos los criterios) (Ecuación 1):

Para cada línea de la matriz de comparación por pares determinar una suma ponderada con base a la suma del producto de cada celda por la prioridad de cada alternativa o criterio correspondiente.

Para cada línea, dividir su suma ponderada por la prioridad de su alternativa o criterio correspondiente.

Determinar la media ʎmax del resultado de la etapa anterior.

Calcular el índice de consistencia (CI) para cada alternativa o criterio.

(1)

Donde m es el número de alternativas

Determinar el Índice Aleatorio (IA) de la Tabla 2.

Determinar el índice de cociente de consistencia (la razón entre el índice de consistencia y el índice aleatorio).

Tabla 2 - Índice aleatorio para el cálculo del coeficiente de consistencia.

| Número de alternativas para la decisión n | Índice aleatorio | Número de alternativas para la decisión n | Índice aleatorio |

| 3 | 0.58 | 7 | 1.32 |

| 4 | 0.9 | 8 | 1.41 |

| 5 | 1,12 | 10 | 1,49 |

| 6 | 1,24 |

Fuente: Saaty (Saaty, 2008).

El método Topsis fue desarrollado por Hwang y Yoon en el año 1981 y se basa en el concepto de que es deseable que una alternativa determinada se ubique a la menor distancia respecto de una alternativa ideal que representa lo mejor (ideal positiva o simplemente ideal), y a la mayor distancia respecto a una alternativa ideal que representa lo peor (ideal negativa o anti-ideal).

La construcción de la matriz normalizada será como sigue (Ecuación 2):

(2)

Donde: es el valor normalizado para la calificación de la alternativa i frente al criterio j y es el indicador de cada alternativa i frente a cada indicador j.

Para la distancia mínima a la solución ideal positiva y máxima distancia a la solución ideal negativa se realiza acorde a las Ecuaciones 3 y 4.

(3)

(4)

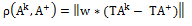

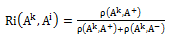

Con los valores normalizados se procede a calcular las distancias euclidianas de cada una de las alternativas a las soluciones ideal positiva y la ideal negativa, tal y como se expone en las Ecuaciones 5 y 6:

(5)

(6)

Finalmente, para el cálculo del Índice de Proximidad Relativa (Ri) se hace como sigue (Ecuación 7):

(7)

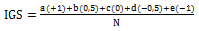

La satisfacción grupal se calcula por la siguiente fórmula:

Para procesar los resultados se utiliza la fórmula siguiente del Índice General de Satisfacción (IGS) (Ecuación 8):

(8)

Donde:

a = |

# de sujetos con índice 1 |

b = |

# de sujetos con índice 2 |

c = |

# de sujetos con índice 3 y 6 |

d = |

# de sujetos con índice 4 |

e = |

# de sujetos con índice 5 |

N = |

Total de sujetos del grupo |

Adicionalmente, para el procesamiento estadístico se utilizó la siguiente fórmula para calcular el tamaño de la muestra (Bernal et al., 2018).

Resultados y discusión

Para determinar los factores que inciden en la autonomía universitaria se decide el tamaño de la muestra de la población de universidades mediante ecuación 14, el cual se toman como 50% o 0,05 las probabilidades, los resultados como siguen:

Margen de error máximo admitido=10.0%

Tamaño de la población=200

Tamaño para un nivel de confianza del 95% ………………………………… 65

Tamaño para un nivel de confianza del 97% ………………………………… 74

Tamaño para un nivel de confianza del 99% ………………………………. 91

Se decide trabajar con el 95% de confianza, por lo que serán aplicadas encuestas para determinar los factores que inciden en la autonomía universitaria. Para ellos se evalúan los criterios de 65 universidades.

Del procesamiento de la información por los expertos sobre el desempeño directivo de las universidades se determinó los siguientes factores:

Factores que inciden en la autonomía universitaria peruana

C1 Limitación de libertad de cátedra e investigación C2 Limitación en la elaboración de sus planes y programas de estudio C3 Limitación para nombrar a sus autoridades, atendiendo a la alternativas y equidad de género, de conformidad con la ley. C4 Incremento de actores externos en la composición del cogobierno universitario que dificulta la toma decisiones, en consonancia con los principios de alternancia, equidad de género, transparencia y derechos políticos C5 Limitad para elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto institucional según los parámetros establecidos por la normativa del sector público. C6 Injerencias de los órganos no universitarios en el cambio de las políticas educativas del país

Para determinar el factor que posee mayor incidencia en la autonomía universitaria, se realiza la modelación del método AHP Saaty. A partir del enfoque universitario de la modelación se obtiene la tabla resultante con los pesos luego de haber efectuado la matriz de comparación binaria del AHP Saaty (Tabla 3 y 4).

Tabla 3 - Matriz normalizada.

| Criterios | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | PESO |

| C1 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |

| C2 | 0.08 | 0.11 | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.23 |

| C3 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.11 |

| C4 | 0.58 | 0.80 | 0.50 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.51 |

| C5 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |

| C6 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |

Fuente: Confección propia, 2022.

Tabla 4 Análisis de la consistencia del ejercicio.

| Criterios | A x Peso | Valores propios aprox | |

| C1 | 0.30 | 6.164476886 |

Valor propio= 6.5394214 IC=0.11 RC=0.09<0.10 Consistente |

| C2 | 1.61 | 6.96099844 | |

| C3 | 0.68 | 5.991054313 | |

| C4 | 3.95 | 7.791044776 | |

| C5 | 0.30 | 6.164476886 | |

| C6 | 0.30 | 6.164476886 |

Fuente: Confección propia, 2022.

Una vez calculado los pesos se obtiene como factor predominante el incremento de actores externos en la composición del cogobierno universitario que dificulta la toma decisiones, en consonancia con los principios de alternancia, equidad de género, transparencia y derechos políticos. Al obtener el nivel de intensidad de cada factor, se decide aplicar la técnica Topsis para la evaluación de los enfoques, sobre los factores, con el uso de los pesos del AHP de Saaty. En la modelación, se emiten las soluciones posibles para potenciar la autonomía universitaria (Tablas 5 y 6).

Tabla 5 - Evaluación de los criterios.

| Alternativas/Criterios | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Visualizar los beneficios obtenidos en universidades extranjeras con autonomía propia | 0.021004 | 0.125196 | 0.063509 | 0.326494 | 0.020412 | 0.011952 |

| Abogar por un anteproyecto de ley que le permita que faculte a modificar la normativa interna de las universidades | 0.007001 | 0.093897 | 0.050807 | 0.261195 | 0.013608 | 0.029881 |

| Visualizar y trabajar con la cátedra para lograr más del 51% de facultad en la toma de decisiones de la universidad | 0.035007 | 0.062598 | 0.038105 | 0.130598 | 0.027217 | 0.023905 |

| Trabajar con los departamentos jurídicos para crear mecanismos que aporten a la obtención de la autonomía universitaria. | 0.028006 | 0.156495 | 0.063509 | 0.261195 | 0.034021 | 0.029881 |

| Pesos | 0.05 | 0.23 | 0.11 | 0.51 | 0.05 | 0.05 |

Fuente: Confección propia, 2022.

Tabla 6 - Matriz normalizada ponderada.

| Alternativas | D+ | D- | Ri | Orden jerárquico |

|---|---|---|---|---|

| Visualizar los beneficios obtenidos en universidades extranjeras con autonomía propia | 0.0342886 | 0.12390192 | 0.78324491 | 2 |

| Abogar por un anteproyecto de ley que le permita que faculte a modificar la normativa interna de las universidades | 0.0685772 | 0.10738966 | 0.61028344 | 3 |

| Visualizar y trabajar con la cátedra para lograr más del 51% de facultad en la toma de decisiones de la universidad | 0.09389711 | 0.06548733 | 0.41087657 | 4 |

| Trabajar con los departamentos jurídicos para crear mecanismos que aporten a la obtención de la autonomía universitaria. | 0.0070014 | 0.14913032 | 0.95515709 | 1 |

Fuente: Confección propia, 2022.

El resultado de la modelación del TOPSIS se enfocó en trabajar con los departamentos jurídicos para crear mecanismos que aporten a la obtención de la autonomía universitaria. Sobre esta base se debe trabajar para obtener los elementos legales que permitan la autonomía universitaria. Los resultados obtenidos de estos elementos deben incluirse para demostrar y reconocer los derechos de la autonomía universitaria ante los organismos rectores y del Estado.

Conclusiones

Del estudio se concluye que el principio de autonomía universitaria evidencia el desarrollo de los pueblos, pues la universidad ha sido siempre un lugar de aprendizaje, conocimiento, enseñanza y experiencia que ha permitido que la sociedad crezca y cambie desde la crítica y el debate. Se debe destacar que la universidad conforme ha evolucionado alrededor del mundo, ha requerido del reconocimiento de ciertos aspectos que poco a poco se incorporaron a las legislaciones de los diferentes Estados para finalmente en muchos países convertirse en un aspecto que es tan importante no solamente para la universidad sino para el país.

La autonomía universitaria es un objetivo fundamental para el desarrollo profesional. En la actualidad pese a que las disposiciones normativas se han flexibilizado aún impera el control centralizado sobre las instituciones de educación superior que impiden y dificulta la toma decisiones, en consonancia con los principios de alternancia, equidad de género, transparencia y derechos políticos como factor de mayor incidencia en la modelación del AHP de Saaty.

El uso de la modelación del método estadístico Topsis determinó que se debe trabajar con los departamentos jurídicos para crear mecanismos que aporten a la obtención de la autonomía universitaria, financiera, académica y administrativa.