Introducción

Los estudios específicos, que tratan de detallar los procesos migratorios en Honduras, muestran con énfasis el impacto cultural que se construye sobre de la migración, y cómo los jóvenes manifiestan cierta percepción o imaginario social, sobre esa movilidad geográfica y social. Dar lugar a la relación entre migración y retorno, las características de ellas y los efectos en los sujetos migrantes y la sociedad. Por ello, este trabajo, trata de una revisión teórica al concepto de tejido social y sus implicaciones a la migración y retorno.

Sobre el tema de relación ante la internacionalidad de los estudios en migración, en su artículo, Álvarez (2007) de la Universidad Complutense de Madrid, denominado, “La representación mediática de la inmigración. Entre el encuadre y el estigma”. Analiza la representación de la inmigración de los medios de comunicación españoles con relación al surgimiento de actitudes contrarias a la inmigración. Partiendo desde una perspectiva constructivista e interpretativa, se examina el discurso de los medios de comunicación y su influencia en los discursos cotidianos como factor explicativo de la persistencia de la xenofobia, estigmatización y el racismo en sociedad. Tomando como referente teórico las conceptualizaciones de marco y estigma de Erving Goffman, además trata de analizar el papel que juega el encuadre noticioso de los medios a la hora de estigmatizar la realidad de la inmigración. Para llevar a cabo este objetivo se emplearon datos de diversas fuentes. Por un lado, entrevistas en profundidad y grupos de discusión pertenecientes al trabajo de cualitativo; por otro, se incluyeron algunas referencias a noticias aparecidas en los medios de comunicación que muestran el contexto noticioso del momento y marcan el discurso de los informantes hacia la inmigración.

Del mismo modo, en su investigación “Ni sueño ni pesadillas: diversidad y paradojas en el proceso migratoria”. Ruiz (2002), sostiene que el proceso migratorio está presente en los discursos, las percepciones, formas de expresarse. Las experiencias en los países receptores no son vivencias percibidas de forma similar, sino que están marcadas por especificidades de género, clase, etnicidad, origen nacional y estatus migratorio. Además, teórica y metodológicamente, aproximarse al tema de la migración no es únicamente desde los datos de censos y análisis estructurales, sino desde las historias personales y testimonios de hombres y mujeres migrantes, esto ofrece la posibilidad de ampliar el debate empírico el tema., sobre todo desde un enfoque biográfico, el cual ha estado desde lejos para entender la migración cultural.

En su artículo, “Asimilación e integración social: un estudio de caso en menores migrantes de retorno asentados en ciudades fronterizas del norte de México”, los autores, Rentería et al. (2017), plantean que la importancia sobre la asimilación e integración social de los jóvenes menores y jóvenes adultos permite abonar a la comprensión del fenómeno migratorio de retorno al lugar de origen. Así mismo, desde las ideas de Hernández-Zapata et al. (2021), Consonantemente, otro aspecto determinante en su reintegración laboral tiene que ver con el estigma y la discriminación, en el ámbito empresarial, donde se conservan creencias estereotipadas respecto a su peligrosidad e incompetencia; atribuyéndoles rasgos deficitarios que los hacen pasar por personas psicológicamente afectadas, deterioradas moralmente y no dignas de confianza.

Del mismo modo, Ramos (2009) en su trabajo de investigación, “Competencias laborales de los deportados”, deja claro, que conocer las competencias laborales que adquieren los migrantes, antes de ser deportados y las que ya tenían en su lugar de origen son esenciales para promover la reintegración social al país. A través de entrevistas, rescataron que los migrantes, se consideraban mejor capacitados en los trabajos que desempeñaron en aquel país; De tal suerte que estas personas deportadas se podrían integrar a trabajar en nuestro país a partir de las competencias adquiridas en EE. UU., sin que el Estado tenga que invertir en su capacitación, y, además, ellos contribuirían al traspaso de las normas de calidad que se practican en ese país.

Otro de los elementos relacionados con este trabajo, es, por un lado, al igual que Honduras, la población principalmente joven, decide migrar debido a las condiciones del país, la inseguridad, necesidades económicas para una “mejor vida”. Por otro lado, con las entrevistas se evidencio características en cuanto a la personalidad de los migrantes y algunos estigmas hacia ellos. La autora menciona, que las personas que emigran, aparte de ser personas dignas y honestas, son personas caracterizadas por su intrepidez, valentía, emprendedurismo, pues al emigrar van dispuestas a trabajar “en lo que sea”, aprender lo que sea para poder emplearse en los países receptores; trabajar dos o tres turnos si es necesario para enviar la cantidad de remesas suficientes para pagar las deudas que han dejado en el país, pagar las hipotecas de sus casas, saldar la deuda con el “coyote” y, por supuesto, mejorar la calidad de vida de su familia, que se ve reflejado, en primer lugar, en la mejora de la dieta alimenticia, la incorporación de todos los hijos e hijas a estudiar; comprar vivienda, si es que no se cuenta con esta o mejorarla, si es que ya la tienen, coadyuvando con ello incluso a la generación de empleo local.

Desde el ese planteamiento sobre costo-beneficio, se puede evidenciar el termino exclusión, de acuerdo con García Blanco, (2016), los excluidos son presentados, así, como los habitantes de los suburbios marginales, los parados de larga duración, los niños y jóvenes que fracasan en el sistema educativo, los colectivos que no tienen acceso al sistema sanitario ni a los servicios y ayudas sociales, etc. Lo que vendría a poner de manifiesto en cada uno de estos casos es una línea simbólica que separa a dos grupos de población: los que viven en espacios urbanos normalizados y los que viven es espacios degradados y degradantes; los que acceden al mercado de trabajo normalizado y los que quedan fuera de él. (pág. 2)

Según Campos (2011), el concepto de cohesión y sobre todo la experiencia en la cohesión de los grupos, a ello: sostiene, que la cohesión está fundada en el hecho de compartir una serie de valores y normas, esto provoca que la cohesión se filtre en dos maneras, por un lado, en los grupos de migrantes que muestran protección sobre ellos mismos, es decir las redes; por otro lado, la cohesión en las naciones receptoras y de origen, produce la identidad en los migrantes, esa cohesión está formada por la visión estigmatizante hacia esa población. (pág. 10). Con esos nuevos escenarios, también plantea que, los procesos de asentamiento de la población inmigrada y las relaciones de convivencia entre autóctonos y extranjeros, genera identidades estigmatizadas cultural, social y políticamente impuestas, esto, por no compartir ciertas reglas de la sociedad donde se asientan y cuando regresan a su nación de origen, ya son “desechables” para quienes los han envasados en ciertas características. (pág. 14)

En suma, los efectos del retorno también pueden ser variados, teniendo en cuenta el capital social, la posición en los campos sociales y la relación con los contextos y las condiciones que median su retorno (si se trata de devueltos, repatriados, deportados o “voluntarios”), entre otros factores de diferenciación social Rivera (2013, pág. 33). Por lo tanto, se analiza el retorno o deportación como parte del proceso migratorio y no en cuanto conclusión definitiva del proyecto como migrante. La premisa teórica, sobre la inserción laboral, sostiene que las causas de la inserción de inmigrantes en un mercado laboral, no se obtienen indagando sobre los migrantes, sino se obtienen indagando sobre las características de ese mercado laboral.

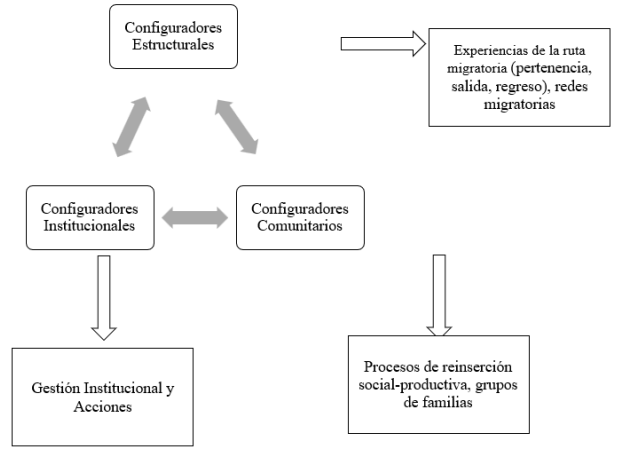

De acuerdo con lo planteado por Padilla & De la Mora (2011) sobre las conformaciones de los flujos migratorios, detalla la importancia de organización social y redes, y del análisis sociocultural para el estudio de la migración. Por tal razón, como se muestra en la tabla 1 constituyeron dos grandes grupos, para comprender las redes y las interacciones, desde el tejido social y sus configurativos.

Tabla 1 - Redes e Interacciones para la construcción del tejido social

| Tipo de Red | Determinantes según configurativos del tejido social |

|---|---|

| Redes de Comunicación | Compuesta por las relaciones que hacen posible la comunicación fluctuante determinadas por el diálogo y la interacción mutua. |

| Redes de Transacción | Compuesta por movilización de recursos, negociación y solución de conflictos y la incorporación de intermediarios. |

Fuente: elaboración propia, adaptado de Padilla y De la Mora (2011)

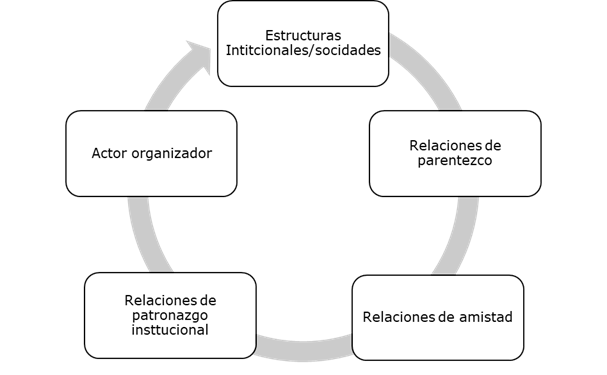

Bajo la misma premisa, McDonald, 1964; Jiménez, Malgesini, (1997) citados por (Pedone, 2002) plantean que esas redes o cadenas facilitan el proceso de salida y llegada, pueden financiar en parte el viaje, gestionar documentación o empleo y conseguir. También en ellas se produce un intercambio y/o circulación de información sobre los aspectos económicos, sociales, de protección y políticos de la sociedad de llegada (pág. 3). En ese sentido de redes y acores, como las organizaciones no gubernamentales, Cloquell Lozano & Lacomba Vásquez (2022), las ONG de acción social han tenido más dificultades para realizar el tránsito inverso. La principal limitante para estas últimas ha sido la mayor exigencia técnica de los proyectos de cooperación y los requisitos exigidos por las convocatorias públicas.

La figura 1 muestra, los vínculos de solidaridad en las relaciones, unas por intercambio desigual y otras por intercambio de pares. El rol del actor se convierte en una figura central y es normalmente quien hace los tratos, y se sobre guía, bajo la ideología de la red interna.

Fuente: Elaboración propia adaptado de (Pedone, 2002, 5-6)

Fuente: Elaboración propia adaptado de (Pedone, 2002, 5-6)Fig. 1 - Redes, relaciones e instituciones.

Finalmente, un estudio sobre la reintegración social y laboral de los migrantes retornados a un espacio urbano permitirá observar los efectos sobre la probabilidad de conseguir empleo en el mercado de trabajo local; las formas en que funciona el capital social, la escolaridad y, en general, las habilidades y destrezas adquiridas en la estancia como inmigrantes internacionales, una vez que regresan a al país de origen. Asimismo, un análisis que tenga en cuenta el tipo de hogar de inserción y sus dinámicas puede ofrecer evidencia de las relaciones familiares y personales del retornado, el proceso de reajuste a otra dinámica social en un contexto (ahora de retorno) que sin duda ha cambiado.

En cuanto al retorno migratorio y redes sociales: enlaces para el tejido social, los autores Cataño & Morales (2015) en relación con investigaciones, sostienen que hacer frente al tema del retorno desde una mirada crítica, se debe, por un lado, analizar las políticas públicas y de acompañamiento que el gobierno nacional debe garantizar a la población que retorna “mientras que otras indaguen por los programas de acompañamiento y reintegración a la población que regresa”

Desde otra mirada, la migración, el proceso de migrar, y sobre la relación con el tejido social y el papel de las organizaciones migratorias, en planteamientos de Padilla & De la Mora (2011): sostienen que medir el impacto de los programas de desarrollo de públicos, que se llevaron a cabo, y registrar en qué medida sus actividades culturales podrían influir en la convivencia de las personas; es decir, en lo que desde ese entonces se había venido refiriendo en el discurso público como [reconstrucción del tejido social]. (pág. 215)

Desde esa misma idea, se destacan que las raíces del concepto a la noción de [red social] y a lo reflexionado por autores como Michel Foucault y Clifford Geertz, propone que “El tejido social debe concebirse como un conjunto de interdependencias entre partes, elementos, procesos, donde se dan una serie de relaciones internas e interdependientes, que sirven de soporte emocional, cultural, físico, social y aún económico a sus interactuantes”. Chávez & Falla Ramírez (2004, 177)

Por tanto, se trata de una [malla] o [red] más o menos tupida en algunos puntos o rota en otros en virtud de las relaciones de cotidianidad entre los individuos y los grupos, los autores de esa definición proponen que los elementos constitutivos de este tejido son: El desarrollo local y regional, la participación ciudadana y comunitaria, el sentido de democracia, las prácticas culturales e inclusive el capital social (…) en un espacio de cotidianidad donde tienen lugar las representaciones del mundo, las relaciones diarias, la autonomía y la autodeterminación, Chávez & Falla Ramírez (2004, p. 178).

En relación con las consecuencias de movimientos migratorios, Gallardo (2008) tiene un estudio sobre “Migraciones y desarrollo en América Central. Percepciones políticas y nuevas oportunidades”. La autora plantea que la relación de redes migratorias, estrategias sociales y políticas públicas apoyan el estudio de cómo el gobierno o Estado debe y necesita formar parte en la creación de estrategias para proteger al sujeto migrante, brindando oportunidades de inserción a la sociedad al momento de ser deportados. Además, ella incorpora a través de una exposición sobre los conceptos de desarrollo humano, ciudadanía y migración se pretende contribuir al análisis y diseño de estrategias y políticas públicas, globales y sectoriales, que reflejen y respondan a la realidad hondureña y que su posterior implementación e impacto conduzcan a mejores niveles de desarrollo humano para las y los hondureños. Esta explicación la realizo mediante entrevista y grupos focales, además, de bases de datos, como el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Encuesta Permanente de Hogares, como fuentes primarias. Uno de los vacíos de este artículo, es la baja conexión de un Estado neoliberal referente a los conceptos de ciudadanía y como estos comprender la idea migrar de sus países. Con una mirada desde la demografía, Manuel Flores bajo el artículo con nombre “Factores contextuales de la migración internacional en Honduras” (2012) presenta el comportamiento de la migración internacional, sobre todo en las últimas décadas cuando se conjugan una serie de factores contextuales de tipo demográfico, económico, social, político, cultural y ambiental que inciden en la migración en el país de origen, en los países en tránsito y en los países de destino. Flores (2012)

Se puede notar que esta mirada demografía apoya la construcción gráfica de cómo ha evolucionado la migración, pero en términos de quiénes, y cuántos y por qué migran, lo que radicará en esa relación historiográfica de los datos sobre la migración. Estos dos documentos apoyaran a la investigación, demostrando el panorama contextual, e importancia de escenarios sociales y económicos de la migración, referente a las personas; sin embargo, han dejado el vacío el rol y las representaciones que el Estado en general y en Honduras sobre las estrategias de oportunidades y condiciones de vida, y sobre todo de la población joven.

Desde la mirada institucional académica, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras junto a un grupo de investigadores, entre ellos, Ricardo Puerta y Arabeska Sánchez, realizaron un estudio descriptivo y bibliográfico, sobre la “Migración en Honduras, 1998-2015”. Para esta investigación, se apoyó en el eje cultural. Entre los hallazgos más importantes se encontró que, si bien es cierto que los aspectos económicos y de inseguridad son causas indiscutibles que estimulan la decisión de emigrar, también existen otros elementos de carácter cultural que contribuyen a fomentar y reproducir la migración internacional. Dichos factores varían según el nivel socioeconómico de los hogares consultados; uno de ellos es un imaginario social alimentado por las historias de éxito de algunos migrantes que promueve la idea de que estando en el país del norte, obtener lo que se aspira será algo fácil (DICYP, 2016, pág. 73).

Desde la mirada socioeconómica, es necesario tener presente la migración y derechos educativas dese el retorno infantil, sostiene Sánchez-Mojica (2021), es posible identificar cuáles han sido las principales barreras sociales, culturales y estructurales que existen en Latinoamérica con respecto a la educación inclusiva para la población infantil migrante; relaciona, además, las propuestas y estrategias que plantean los estudios para superar las limitaciones y establecer una mejor articulación entre el desarrollo social, la inclusión, la migración y la educación. En conjunto, el análisis planteado también permite establecer una importante contribución al campo educativo, en la medida en que se reconocen principios de acción efectivos que pueden ayudar a mejorar el acompañamiento y seguimiento, en el proceso formativo, de la población migrante en las diferentes instituciones, con base en principios de educación inclusiva.

Por tanto, menciona: en el caso de la población migrante, un alto porcentaje corresponde a la población de 15 a 34 años (adulta joven), edades de mayor incorporación a las actividades económicas. Se trata del contingente poblacional que se está insertando con relativa facilidad en el aparato productivo, aspecto que refleja la selectividad en el flujo migratorio, que incide sobre la distribución por edad y sexo de la población en cada una de las ciudades estudiadas. Además, este estudio permite en el ámbito local, identificar las formas que adquiere el desplazamiento de la población, considerando las condiciones y los motivos del desplazamiento atribuibles a cada uno de los lugares analizados que pueden ilustrar sobre las tendencias a nivel nacional, es decir, las experiencias en el lugar de origen y receptor, mismas que forman parte de ese proceso migratorio (pp. 65-66).

Si bien es cierto, la movilidad migratoria ha adquirido interés sobre sus aportes al sistema económico de los países, (las remesas) sobre todo, los caracterizados con tasas altas de pobreza, desigualdades culturales, sociales y políticas (la violencia, la discriminación, subempleo con pajos bajos, corrupción, impunidad, segregación urbana/rural, deterioro de las riquezas naturales, etc.), Es necesario, que fenómenos micro sociales, como es el término del tejido social, basado para y por la migración, no ha sido estudiado, además, no tan visibilizado desde la construcción de los vínculos sociales y humanos, en las organizaciones que laboran con el tema migratorio. Dicho sea de paso, enfocar el tejido social, sobre dichas organizaciones, conlleva a generar un diagnóstico descriptivo sobre la aplicabilidad y el conocer de los programas, actividades, que son creados para la protección e inclusión de la población migrante, en esta investigación son los migrantes retornados.

Materiales y métodos

Como artículo de revisión teórica, sobrepone a través de la investigación cualitativa y el paradigma fenomenológico se logró analizar y describir las categorías en los autores planteados.

En concordancia, Quintana Peña, (2006) sostiene que la organización de esos criterios pasa por tres etapas: una primera descriptiva, cuyo objetivo es registrar toda la información obtenida, de una manera bastante textual. Una segunda, cuyo objetivo es segmentar ese conjunto inicial de datos, a partir de unas categorías descriptivas que han emergido de los mismos y que permiten una reagrupación y una lectura distinta de esos mismos datos. Una tercera, cuyo objetivo es estructurar la presentación sintética y conceptualizada de los datos, a partir de la interrelación de las categorías descriptivas identificadas. (pág. 75)

Es de aclarar que, tal como se presente en la figura 2, se elaboró un esquema, basado en la lectura de información para las prioridades sobre los escenarios que se analizaron, para ello, se elaboró un esquema de sinergia categorial para el análisis de las categorías y el contexto de retorno.

Resultados y discusión

El tejido social, como instancia creadora de protección social migratoria: la perspectiva del territorio sobresale por un estudio basado en las instituciones y el tejido social Alonso et al., (2016), en su artículo “Reconstrucción del tejido social: una apuesta por la Paz. Asociación Nueva Antropología, México”; sostienen que el tejido social, forja la configuración de vínculos sociales e institucionales que favorecen la cohesión y reproducción de la vida social; teniendo en cuenta tres elementos sustanciales: (1) confianza y cuidado; (2) pertenencia en el entorno y (3) participación y aceptación social en la toma de decisiones.

Desde la parte metodológica, el periodo de estudio abarca los últimos 25 años y toca a 10 entidades federativas mediante entrevistas. La pregunta rectora, de la investigación es querer indagar cómo se había ido deteriorando el tejido social; dos fueron las respuestas y/o conclusiones cruciales, por un lado, fue que “ante la fragmentación social, se necesita proponer encontrar sujetos que articuladamente promueven un proceso de reconstrucción del tejido social, por ello, necesitan un dialogo intergeneracional, intercultural, interdisciplinar que detone reflexión colectiva.” Por otro, para la reconstrucción del tejido social se debe ir propiciando “la vinculación de sujetos locales con capacidad para realizar un diagnóstico compartido de su situación y para construir un proyecto común. Así, el estudio, resulta muy aleccionador sobre cómo hacer precisamente dichos diagnósticos, y da pistas sólidas para impulsar soluciones de convivencia social profundamente solidarias.” En definitiva, el estudio, propone una definición del buen convivir que convendría examinar, estudiar, debatir, pero sobre todo practicar. Se lanza a una alternativa sobre de estilo de vida, construyendo colectivamente condiciones sociales, económicas, políticas y culturales basadas en la solidaridad con los otros y en el cuidado de la comunidad, las instituciones y la sociedad en general.

Bajo otra idea de representación ante el tejido social, se aplica el concepto de territorio; este territorio, no visto como parte geográfica, demográfica, agrícola de un país; sino, como un entorno, una sociedad, es decir, y citado por Téllez (2010)., el concepto de territorio no es un concepto simple, no sólo por su importancia en la vida cotidiana de los seres humanos, sino por la multiplicidad de usos y significados que le hemos conferido a raíz de su reconocimiento como uno de los conceptos básicos de la vida humana. Una definición del concepto de territorialidad nos obliga a superar la idea de que el territorio es un espacio de tierra sobre el cual se desenvuelve (…) la vida humana, así como la idea de que el territorio es tan sólo la organización político-administrativa que se derivó de la aparición del Estado-nación (…) Cada momento de nuestra existencia requiere de un despliegue de conocimientos acerca de la territorialidad, de nuestra idea de territorialidad, la cual incluye las dimensiones materiales (los paisajes) y simbólicas (sus significados) a partir de las cuales construimos nuestro sentido de relación espacial y temporal. En otras palabras, el territorio no es tan sólo nuestra ubicación espacial, es también nuestro referente de ubicación social y, por tanto, el referente para nuestro comportamiento en la relación con los demás, en cada instante de nuestras vidas (pág. 18).

Además, el autor sostiene, que una propuesta alentadora en la construcción del tejido social en los territorios sería reconocer el cambio; esta propuesta implica un reconocimiento de las tendencias y direcciones en que se mueven y transforman las redes sociales. Estas tendencias y direcciones tienen que ver con el fenómeno del poder, la manera como la institucionalidad (las instituciones estatales, las ONG, las organizaciones sociales, entre otras) elije formas de concebir la misma sociedad, la historia y el entramado de relaciones que se viven en los territorios. Así, la construcción de tejido social no puede pensarse si no situada en el territorio. Es por esta razón que la convivencia también involucra el manejo y apropiación de los espacios físicos y simbólicos para dar lugar a las distintas ideas de sociedad.

Por último, y en respuesta al sentido de construir el tejido social, desde las comunidades y un entorno social-institucional, se concluye, por un lado, reconocer el tejido social, para potencializar vínculos de bienestar y desarrollo y resguardo de la población, se necesitan aplicar tres aristas sociales: (1) Cuidar la convivencia: para mantener la calidez y el calor humano; (2) Aprender a convivir en comunidad para fortalecer el tejido y (3) Aprender a resolver conflictos de forma adecuada.

Por otro lado, recurrir a nuevos paradigmas del desarrollo humano que propongan una mirada de reconocimiento del otro en la convivencia, así como alternativas frente a la conflictividad para que se resuelva a favor de la convivencia en comunidad, es lo que invita a la reconciliación con otras visiones ontológicas que ayuden a fortalecer la construcción de tejido social de manera articulada.

Tabla 2 - Matriz de Categorización Teórica

| Categorías de Análisis | Definición Conceptual | Definición Operacional |

| Tejido Social |

De acuerdo con Mendoza (2006) el tejido social se convierte en gran abanico de relaciones y/o vínculos sociales e institucionales, además, favorecen la cohesión y la reproducción de la vida social. Como todo proceso histórico, el tejido social se va configurando por la intervención de individuos, colectividades e instituciones (pág. 1). De igual manera, Alonso, Mendoza, González (2016), sostiene que, para la construcción de los configuradores del tejido social, se debe ir propiciando: “la vinculación de sujetos locales con capacidad para realizar un diagnóstico compartido de su situación y para construir un proyecto común. Así, el estudio, resulta muy aleccionador sobre cómo hacer precisamente dichos diagnósticos, y da pistas sólidas para impulsar soluciones de convivencia social profundamente solidarias.” (pág. 4) |

Caracterización de los tres tipos de configuradores: comunitarios, institucionales y estructurales. Basados en acciones de: Confianza y cuidado Pertenencia en el entorno y Participación y aceptación social en la toma de decisiones. Acciones instituciones y comunitarias (programas, alianzas, etc.) Actores involucrados |

De acuerdo con el análisis teórico del tejido social y las implicaciones socioculturales del retorno, se elaboró una matriz de categorización, Tal como se muestra en la tabla 2, dicha matriz, metodológicamente logra destacar los conceptos/categorías claves para este estudio, teniendo en cuenta la definición conceptual y operacional, lo que, define elementos para una investigación profunda a través de entrevistas con actores y escenarios principales a la migración internacional y la propia migración de retorno.

Redes La contribución sobre el enfoque de las redes sociales es muy diversa en su aplicación, actores/sujetos y escenarios de integración social En correspondencia con Perdone (2002) sostiene que, las redes revelan una gran complejidad, no sólo por la cantidad de material a disposición, sino también porque la aproximación al estudio de la red revela una multiplicidad de marcos de acción, actores, cuadros de referencia teórico, conceptuales, objetos de análisis, metodologías y técnicas empeladas, entendido en cadenas migratorias (pág. 2). Basadas en el tipo de gestión (funciones, programas), tipos acciones y actores que configuran la red, estructura (vertical/horizontal) Proceso Migratorio De acuerdo con lo planteado por Campos (2011) “el proceso migratorio se define como la referencia a las situaciones o experiencias que experimentan las personas que pertenecen a una nación, deciden salir de ella, para permanecer en otra” (pág. 378). Esa cohesión social, más allá de las causas estructurales de los países. Tipificaciones de programas, instituciones, redes, sobre esas experiencias, se sitúan escenarios hostiles, de robo, violencia, además, situaciones positivas que se desencadenan desde las motivaciones, como ser el mejorar sus condiciones de vida económicas y educativas, reunirse con familiares, es decir fortalecer

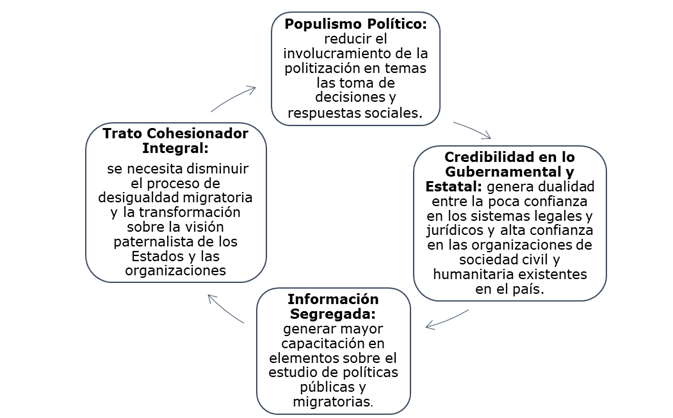

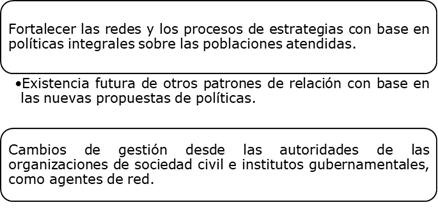

De la misma manera, desde la teoría de acumulación situacional en contexto de retorno migratorio se pude interpretar bajo un esquema relacional, que estudia el despliegue de situaciones y elementos que se muestran en un contexto y grupo social determinado y, el enfoque de tipificación de las representaciones hacia la migración y la población, se logró identificar patrones temáticos emergentes articulados. Desde la figura 3 y figura 4, los actores, se podrán apoyar a las organizaciones a fomentar y fortalecer las redes y los procesos de estrategias con base en políticas integrales bajo la dinámica de población migrante que apoyan. Sin dejar de lado, la existencia futura de otros patrones de relación con base en las nuevas propuestas de políticas y los cambios de gestión desde las autoridades de las organizaciones de sociedad civil e institutos gubernamentales, como agentes de red.

Conclusiones

Se pudo analizar que, hasta ahora existe poca articulación de redes, esto conlleva a mejorar continuamente los criterios integradores, para construir un tejido social en las organizaciones y el Estado para trabajar la migración y dar garantizar derechos a la población migrante retornada, con necesidad de protección o desplazadas y familiares desaparecidos. Ya que también, desde el configurativo estructural en relación con el configurativo institucional, se evidencio un sentimiento de baja confiabilidad en la institucionalidad pública, sobre escenarios débiles para construir redes integrales y un tejido social potenciador.

Por tanto, no se puede explicar, analizar la problemática migratoria, alejado de los casos específicos, del imaginario, del discurso de las personas. Esto es parte de construir un tejido social, potencializar los configurativos a nivel integral y una cohesión social enfocada en redes inter y multi institucionales. Además, que la migración no puede ser vista, comprendida, ni trabajada como una situación coyuntural. Tal como lo detalla Velásquez-Zorrilla & Alfaro-Ponce (2022), los lazos de los migrantes con su país de origen están basados en su vida antes de la migración o en actividades transnacionales como su comunicación a distancia y visitas esporádicas. Por lo tanto, tan pronto como los inmigrantes llegan a su destino enfrentan una gran cantidad de factores que influyen en sus planes o decisiones iniciales, ya sea de regresar a su país de origen o de quedarse en su comunidad de destino, debido a las posibilidades de una vida mejor en ese lugar.

Con estas ideas, surgen nuevos guiones de la obra. (1) Articulación aislada de las redes, para la construcción del tejido social y sus configurativos institucionales y estructurales. (2) Falta de proyección sistemática y recurrente con la población de interés; (3) Poca cercanía de los proyectos para mejorar la protección humanitaria sobre la población migrante de interés y (4) la pérdida, sobre la capacidad de asombro ante el trato a la migración y su población.

Además, que, para comprender la migración de retorno, es necesario reconocer que el migrante es garante de derechos y que, para ello, se necesita un seguimiento constante de las acciones, poder unificar esfuerzos entre los tipos de organizaciones nacionales, regionales e internacionales.