INTRODUCCIÓN

El modo en que ha sido encarado el estudio de la entonación en general, y en el hispanismo en particular, es tributario de la visión saussureana que hasta el presente impera en nuestro quehacer. Así pues, se ha indagado en torno a la entonación con el criterio reduccionista característico de la ciencia de la modernidad. 1 Se olvida, en la mayoría de los casos, que conocer el funcionamiento de una lengua implica superar la definición de sus unidades paradigmáticas para indagar en el uso que de ellas hacen los hablantes de acuerdo con las necesidades comunicativas que emanan de su subjetividad y de las condiciones que impone cada proceso de interacción humana.

Por esta razón, se propone una perspectiva más amplia en el abordaje de la prosodia, que durante la pesquisa tenga en cuenta los diferentes medios de expresión de la lengua. Este modelo fundamenta sus presupuestos en la teoría de la complejidad y parte de los siguientes principios: los sistemas se caracterizan por ser abiertos y funcionan en conectividad; son inestables, ya que en ellos pueden ocurrir cambios constantes: las bifurcaciones. Asimismo, las relaciones entre los nodos o elementos que los forman no son unívocas; este rasgo, en un sistema de entonación, se relaciona con el carácter no unívoco de las relaciones patrón de entonación-significado, según se ha demostrado en encuestas de percepción de logatomos en el español de Cuba. 2,3

Se utiliza el término patrón para definir una unidad acústico-prosódica mínima en la que ocurren interacciones de frecuencia fundamental, tiempo, intensidad y, virtualmente, timbre. 4 A los patrones se les atribuyen significados semántico-pragmáticos relativamente autónomos o emergentes de procesos interaccionales multisistémicos, con diferentes grados de sistematización.

El acto de habla interaccional es entendido también como punto o espacio de emergencia del significado. Ha sido definido como “un signo complejo, que comporta la interacción de varios medios de expresión (léxicos, gramaticales, prosódicos y quinésicos)”. 5

Desde esta perspectiva, en un sistema entonativo, los patrones de entonación permiten conformar tres tipos de unidades de entonación: entonemas (E), variantes de entonemas (VE) y realizaciones de entonemas (RE). Partiendo de las definiciones iniciales 6 y sus acotaciones posteriores, 7 se entiende el entonema (E) como una unidad de entonación relativamente estable que se asocia a un significado semántico-pragmático codificado en el sistema o en el discurso. Las variantes de entonemas (VE) son unidades que, al conmutarse con los entonemas en un mismo enunciado y contexto, introducen nuevos matices de significado dentro de un valor semántico-pragmático más general. Por último, las realizaciones de entonemas (RE) -alotonos o alocontornos, según otras terminologías- son patrones de entonación que al conmutarse no provocan cambio de significado, por lo que surgen de oposiciones no distintivas y se definen como realizaciones acústicas de una misma unidad fonológica y significativa (entonema o variante de entonema).

Teniendo en cuenta los presupuestos anteriores, la investigación se propone lo siguiente: definir el sistema de patrones entonativos del español cubano en muestras orales del habla de La Habana; comprobar el funcionamiento de estos patrones y sus posibles variantes en el resto del país; explicar el funcionamiento de los patrones y la prosodia en general en la producción del discurso, a través de estudios de caso en conferencias universitarias y reportajes audiovisuales.

MÉTODOS

Para la investigación se emplearon muestras orales espontáneas, semiespontáneas y experimentales. Los informantes seleccionados se adecuan a las exigencias de cada etapa del proceso investigativo.

En cada etapa se aplican métodos y técnicas de investigación empíricos y teóricos según los propósitos y enfoques del análisis. La lógica del modelo que se propone induce a la aplicación de métodos perceptivos (observación/audición), acústicos (medición y análisis acústico) y semántico-pragmáticos (semántica de los actos de habla interaccionales y del discurso).

Primera etapa: sistema entonativo de La Habana. En esta fase de la investigación se decidió operar con 3 tipos de muestras (audiovisuales, habla espontánea y muestras de laboratorio). Las muestras de audiovisuales permitieron encontrar gran diversidad de patrones de entonación en sus contextos discursivos. Las muestras de habla espontánea de tres municipios diferentes de La Habana permitieron reconocer los patrones segmentados perceptivamente en la muestra anterior y comprobar su codificación. Además, la muestra de laboratorio permitiría definir con absoluta certidumbre la identidad acústica de las unidades segmentadas por otros métodos.

Para la definición de los patrones se aplicó el método auditivo (corroborado a través de encuesta de percepción de logatomos), el análisis semántico-pragmático en el discurso y el análisis acústico de todos los entonemas y variantes en segmentos de diferente longitud y esquemas acentuales del tonema diferentes. En estos se midió el tono (en vocales y algunas consonantes sonoras), la intensidad y el tiempo vocálico.

Segunda etapa: variación geolingüística de la entonación y Atlas Lingüístico de Cuba (ALCu). Una vez definidos los patrones de mayor estabilidad, se elaboró un cuestionario inducido (se introdujeron las situaciones comunicativas identificadas en La Habana) para constatar su funcionalidad en el resto de la Isla, así como sus posibles variaciones acústicas o funcionales en contextos de realización semiespontáneos. El objetivo fue estudiar la unidad y diversidad de los patrones entonativos de la variante cubana del español. Se encuestaron 44 informantes de 13 puntos poblados de Cuba.

Tercera etapa: estudio discursivo de la entonación. Se consideran las funciones discursivas de la entonación: demarcativa (segmentación de las unidades semánticas del discurso), focalizadora (marcación prosódica de información relevante) y comunicativa (expresión de los significados de los actos de habla interaccionales).

Fase perceptiva. La aplicación de este método permite la segmentación a priori de las unidades del discurso (paratonos, enunciados, unidades entonativas) y la identificación de los entonemas, variantes y realizaciones del sistema, incluyendo sus posibles realizaciones discursivas. El análisis perceptivo posibilita, además, identificar los focos prosódicos en la muestra según audición del investigador.

Fase acústica. Se realizó según los objetivos del estudio en cada dimensión funcional. Los rasgos prosódicos que se analizaron fueron la variación tonala nivel tonal (dependiente del registro de cada hablante), reajuste tonal y de intensidad, I inicial y final de cada unidad, tiempo vocálico, duración de las pausas y tempo elocutivo.

Fase de análisis semántico-pragmático. El análisis de los valores comunicativos de los patrones en el discurso permitió identificar los tipos de actos de habla interaccionales (AHI) que se forman a partir de la interacción entre los patrones de entonación y las estructuras léxico-gramaticales en cada contexto, determinar los actos ilocutivos asociados a cada tipo de AHI, así como las macrocategorías semánticas modales y valores modales del hablante (sujeto modalizador y actante ilocutivo).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La entonación de La Habana: definición de patrones del sistema

En el geolecto habanero se definieron 18 patrones de entonación: 7 entonemas, 10 variantes de entonema y 1 realización de entonema (tabla 1).

Tabla 1 Síntesis de rasgos distintivos de los 18 patrones definidos en la investigación

| Rasgos acústicos distintivos | |||||

| E-1 | Descendente L % | L* | No CE | CE | |

| VE-1a advertencia | Descendente-ascendente LH % | L+H* | CE | CE | |

| VE-1b obviedad | Ascendente H % | L* | CE | No CE | |

| VE-1c ruego | Llana ascendente H % | L* | CE | No CE | |

| I nterrogación parcial (con pronombre o adverbio) | E-2 neutral | Llana ascendente LH % | L+H* (oxítonas) L*+H (paroxítonas) | No CE (última silaba postónica) | CE |

| VE-2a con matiz categórico | Descendente L % | L* | CE | CE | |

| E-3 neutral | Descendente L % | L+H* | No CE (última silaba postónica) | CE | |

| VE-3a con matiz de asombro | Llana descendente L % | L+H* | CE | CE | |

| VE-3b de corroboración | Descendente L % | H+L*(oxítonas) L+H* (paroxítonas) | CE | CE | |

| E-4 neutral | Ascendente H % | L+H* | CE | CE | |

|

|

Ascendente H % | L+>H* (pico desplazado) | CE | CE | |

| Ascendente H % | L+H* | CE | CE | ||

|

|

Descendente L % | L+H* | CE | CE | |

|

|

Llana ascendente H % | L+H* | CE | CE | |

| Llana ascendente H % | L+H* | ||||

| Descendente L % | L+H* | No CE (útlima silaba postónica) | CE | ||

| Descendente L % | L+H* | CE | CE | ||

|

|

Descendente ascendente LH % | L+H* | No CE (última silaba postónica) | CE | |

Leyenda: E, entonema; VE, variante de entonema; RE, realización de entonema; L, tono bajo; H, tono alto; CE, centro de entonación.

El Atlas Lingüístico de Cuba (ALCu) y la variación geolingüística de la entonación

Dentro de los resultados generales que arrojó la investigación geolingüística se encuentran los siguientes. 8) Los patrones que presentan un mayor nivel de codificación en nuestra variante de lengua (100 % de uso) son el E-1, E-2, E-3, E-5, E-7 y VE-3a, que expresan valores modales de enunciación e interrogación neutral, no conclusión, llamada e interrogación con asombro.

Para expresar advertencia, a pesar de la preferencia por el patrón VE-1a (63,3 %), el 27,2 % de los encuestados utiliza el E-1, y el 6,7 % ambos entonemas. No se registró este patrón en las provincias orientales de Holguín y Bayamo, y en Sancti Spíritus la mayoría de los informantes alternan ambos entonemas.

A pesar de la alta frecuencia de aparición del patrón VE-1b (93,3 %) que expresa evidencia, este no se registró en un 6,7 % de las encuestas, ubicado en las provincias Holguín, Bayamo y Santiago de Cuba. En estos casos los informantes utilizaron enunciaciones neutrales.

La expresión del ruego está sujeta a mucha variedad. El patrón VE-1c se emplea en un 52 % de los casos, pero con este mismo valor el patrón E-3 se empleó en un 9,6 % de los casos, fundamentalmente por hablantes varones de Pinar de Río, La Habana, Santa Clara, Camagüey y Las Tunas. También se registró un nuevo patrón de interrogación con ruego (VE-3c) en un 27,8 % que se localiza en las provincias de Pinar del Río, La Habana, Santa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey, Holguín y Bayamo.

El patrón VE-2a, interrogación categórica, a pesar de que tiene un alto grado de codificación (81, 8%), no se registró en algunas encuestas de Sancti Spíritus, Holguín y Bayamo. En su lugar se utiliza el E-2 de interrogación neutral.

La entonación en el discurso: los rasgos prosódicos del discurso académico

Se parte del análisis perceptivo, semántico y acústico de 50 paratonos (párrafos orales), segmentados de 10 conferencias universitarias.

Función demarcativa. Se comprueba la ocurrencia de varios rasgos prosódicos que interactúan en la demarcación de los paratonos del discurso, los enunciados y los constituyentes internos de los enunciados del profesor. Los principales indicadores se comportan de la siguiente manera: 9,10

Paratono: Inicio en nivel tonal cercano a la media (N2 y N3), final en nivel bajo (N1) en interacción con entonema enunciativo (E-1); cambio de paratono marcado por reajuste tonal positivo (93,5 %), reajuste de I positivo (87,5 %), pausa de silencio (52 % cortas).

Enunciado: Unidad entonativa de cierre que marca el fin de una intencionalidad. Inicio en niveles tonales bajos (N1 y N2), final muy variable: tonos altos (anticadencia) o tonos bajos (cadencia); cambio de enunciado marcado por reajuste tonal (63 % positivo y 37 % negativo), reajuste de la intensidad positivo (46 % no supera el umbral perceptivo) y pausa de silencio (63,5 % corta).

Unidades entonativas: segmentan los enunciados en partes. Se demarcan por pausa corta o por la inflexión final del tono, asociada a valores comunicativos diferentes. Se emplean de manera recurrente el entonema de enunciación neutral (E-1), una realización acústica de este entonema con tonema circunflejo (RE-1) y varios tipos de patrones que constituyen entonemas o variantes de entonemas interrogativos: E-3, E-2, VE-2a y VE-4a.

Se emplean, además, varias realizaciones del patrón de no conclusión de la idea (E-5) con inflexiones finales descendentes (↓), ascendentes (↑), circunflejas (˄˅) y en suspensión (→). Véase su uso en el siguiente ejemplo:

Es decir ↓//a través de la tematización ˄ // es que se va a formar la opinión pública →//en cada una de las sociedades˄// a partir de lo que difunden˄ // de lo que establecen los medios de comunicación // ↓ [E-1] (informante 3)

Funcion focalizadora. Las marcas de foco más recurrentes en este tipo de discurso son las que siguen 11,12: el uso de un nivel tonal por encima de la media del hablante, el uso de un pico tonal en la sílaba tónica, el aumento de la intensidad en sílabas tónicas o átonas del elemento focalizado, separación del foco en unidades entonativas independientes con tonos de juntura altos o bajos, el alargamiento de la vocal tónica y la disminución del tempo en el elemento focalizado.

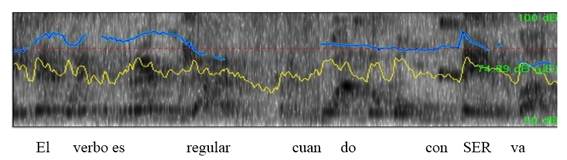

Como se observa en la figura 1, estos indicadores pueden interactuar en la marcación del foco, como sucede con el pico tonal (curva en azul) y de intensidad (curva en amarillo).

Fig. 1 Curvas de intensidad (amarillo) y de tono (azul) que realizan un pico para focalizar la palabra conserva.

Función comunicativa. El análisis perceptivo y acústico de 337 enunciados de la muestra permitió colegir que los patrones entonativos al interactuar con diferentes estructuras léxico-gramaticales y los factores contextuales conforman AHI enunciativos, interrogativos, valorativos, exhortativos y apelativos. 13

Los patrones enunciativos se emplean según la situación comunicativa para expresar los actos de describir, afirmar, rememorar, evaluar, apreciar, topicalizar, pedir, sugerir, ordenar. Ejemplos:

La presencia del equipo es esa caja...// [E-1] (afirmación) esa caja tiene dos partes [E-1] una parte que está fija // y una parte // que es móvil// [E-1] (descripción) (informante 9)

Quién me puede decir // ¿qué entienden ustedes // por // el cartel publicitario // ¿Qué ideas les da esa palabra?// //Greta (contesta una estudiante) ¿Qué es para ti?// Correcto// [E-1] (valoración evaluadora ) (informante 4)

No obstante antes //me gustaría que Evans // me caracterizara de forma general los trastornos neuróticos// [RE-1] (orden atenuada) (informante 1)

Vamos a ver // la tematización// [E-1] // Vamos a ver// [E-1] (topicalización) (informante 3)

Los patrones con valor interrogativo interactúan con enunciados formalmente interrogativos ―absolutos y relativos―; sin embargo, en la mayoría de las situaciones no se asocia al acto de realizar preguntas sobre algo que se desconoce, sino que constituyen en su mayoría actos de habla indirectos de comprobar, incitar, topicalizar, confirmar, cerrar tópico. Ejemplos:

¿Qué técnicas proyectiva ustedes conocen?// [VE-2a] (pregunta-comprobación) Completamiento de frase // ¿Dentro de completamiento de frase se trabaja mucho cuál?// [VE-4a] (pregunta-comprobación) (contesta estudiante) El Roter// [E-1] (informante 5)

¿Cuándo yo sé que un verbo es regular?// [VE-2a] (pregunta-topicalización) Fundamentalmente // el verbo es regular // cuando conserva // los mismos elementos // pero sobre todo el mismo sonido// [RE-1] (informante 2)

Patrones de entonación en el periodismo audiovisual. Estudio de un reportaje de Cuba Dice

El estudio prosódico del discurso periodístico reveló el uso de varios patrones entonativos en interacción semiótica con otros medios expresivos del lenguaje audiovisual con valor retórico o focalizador. 14

Patrón enunciativo de conclusión (E-1). Este patrón marca el fin del paratono (15,4 % con este uso) característico en el estilo de los locutores y periodistas de la escuela cubana de locución. Esta realización generalmente marca un profundo descenso de F0, cadencia (↓) y alargamiento vocálico, aunque estos indicadores pueden variar y ser menos pronunciado en semicadencia (↘). Véase el siguiente ejemplo:

Sobre cómo se comporta este tema en otras provincias volveremos^ (5)/ porque Cuba ↑ (5)/ Dice. ↘ (1)/ P XXV (Fin del reportaje).

Patrón enunciativo de no conclusión (E-5 y sus realizaciones). Los patrones enunciativos de no conclusión se emplean en los grupos interiores del enunciado y se pronuncian de forma ascendente (E-5) y circunfleja (ascendente-descendente). Los que se realizan con las terminaciones ascendentes canónicas (anticadencia y semianticadencia) (↑ ↗), representan el 39,02 %, los patrones circunflejos son más frecuentes, con 60, 9%. Véase el ejemplo:

La vivienda ↑ (E-5)/ siendo UNA de las principales preocupaciones^ (RE-5)/ de VARIAS familias cubanas^ (RE-5)/…

Patrones de interrogación. Por su naturaleza estos son los que hacen patente la orientación de los entrevistados hacia argumentos que apoyan la intencionalidad del discurso. El 3,25 % de los AHI se realizan con E-2 (neutral) y el 1.62 % con VE-2a (con matiz categórico). Ejemplo:

¿Qué tiempo vivió allí en El Palenque? (E-2)/ ¿Cómo llegó allí? (E-2a)/ ¿De dónde vino usted? (E-2)/.

Valor retórico de la prosodia con otros modos semióticos. La superposición entre los códigos crea una relación de refuerzo o contradicción, relación entre el texto lingüístico y la imagen que se traduce en énfasis en los aspectos positivos o mitigación de los aspectos negativos del ingroup (gobierno revolucionario), como se aprecia en los siguientes ejemplos:

Sin embargo se aprecia un movimiento constructivo que poco a poco ^ (E-5/+ plano corto/general de la figura y el fondo respectivamente + distancia social)/ ofrecerá MÁS (movimiento de cabeza hacia ambos lados) posibilidades^(E-5)/ a quienes por diversas razones^ (E- 5)/ no cuentan CON una vivienda propia. ↘ (E-1)/.

La vivienda↑ (E-5)/ sigue siendo UNA^ de las principales preocupaciones^ (E-5)/de VA: RIAS familias cubanas^ (E-5)/ que POR AÑOS^ han vivido en comunidades de tránsito^ (E-5)/ o edificaciones en regular↑ (E-5)/ y mal estado.↓ (E-1)/

En el primer ejemplo hay un plano corto/general de la figura y el fondo respectivamente + distancia social. Las imágenes de los obreros al fondo en la construcción y la mujer a la derecha trabajando refuerzan el texto de la periodista. Lo visual interactúa con la segmentación en grupos fónicos con E-5^ y las pausas para dar mayor énfasis; un pico del tono y alargamiento de tiempo enfatizan estos sentidos en MÁS. En este énfasis interactúa también el gesto de la cabeza.

En el segundo ejemplo se produce aumento de los indicadores de frecuencia y tiempo, la segmentación en grupo fónico y la pausa para marcar el foco estrecho (énfasis sobre una, varias, por años). Además, la periodista recurre a un movimiento de abrir y cerrar las manos (gesto puntualizador) durante todo el paratono para marcar lo nuevo y lo dado o en muchos casos actualizar lo más importante.

Consideraciones finales

Este trabajo propone un modelo para el estudio de la entonación, que a diferencia de propuestas anteriores dentro del hispanismo b, permite la definición de patrones de relativa estabilidad, cuyos significados emergen de procesos semióticos interaccionales (construcción del AHI) en el discurso, y analizar la variación de sus estructuras y funciones según el tipo de discurso y el contexto.

Los resultados obtenidos permiten validar la eficacia del modelo cubano para el estudio de la entonación. La propuesta asienta sus presupuestos en la concepción de la entonación como un sistema complejo; por tanto, dinámico, abierto, adaptable. Sus unidades -patrones acústicos de relativa estabilidad- están codificados en la variante cubana del español, por lo que, además, son empleados con fines variados en diferentes tipos de discurso. El estudio de tales patrones y sus funciones permite explicar la identidad lingüístico-prosódica del habla del cubano, un resultado de notable importancia para el trabajo de los comunicadores, actores, docentes de lengua española y rehabilitadores del lenguaje.