INTRODUCCIÓN

La producción científica se relaciona directamente con la actividad científica, de ahí que esta sea una forma para compartir conocimiento científico y materializar el conocimiento generado como resultados de investigación, siempre en aras de beneficiar directa o indirectamente la sociedad. 1

Spinak 2 afirma que “la productividad científica es la cantidad de investigación producida por los científicos” y plantea, además, “la cantidad de publicaciones que produce un autor, una institución o un país determinado”.

Azevedo 3 (como se cita en Porto, 1996), plantea que la producción científica debe ser vista, independientemente de su soporte, como “toda producción documental sobre un determinado asunto de interés de una comunidad científica específica que contribuya al desarrollo de la ciencia y para la apertura de nuevos horizontes de investigación”.

Por su parte Piedra y Martínez 4 definen la producción científica como la forma a través de la cual se expresa el conocimiento resultante del trabajo intelectual mediante investigación científica en una determinada área del saber, perteneciente o no al ámbito académico, publicado o inédito; que contribuye al desarrollo de la ciencia como actividad social.

Piedra y Martínez 4 plantean además, que es necesario tener en cuenta que el crecimiento de la producción científica se ha hecho más visible, y para comprender el significado de muchos volúmenes de datos se requiere de la introducción de métodos de investigación que posibiliten no sólo la simple descripción y cuantificación del problema, sino también, su explicación pues el simple conteo de las publicaciones constituye un paso superficial si se desea conocer el estado del arte de algún fenómeno en el ámbito de una comunidad científica, debido a que esto solo puede resultar una simple masa de datos consistentes.

Los estudios métricos de la información (EMI) son una disciplina que se encarga del estudio de la investigación científica, y en ella, se trabaja con indicadores bibliométricos para cuantificar el progreso de la ciencia en general. Tiene un amplio ámbito de aplicación puesto que la producción científica ha aumentado en todas las áreas del saber, por lo que continúa su perspectiva de medir el conocimiento generado, lo que permite determinar el desarrollo de disciplinas, el surgimiento de nuevos paradigmas, establecer comunicación entre científicos y relaciones entre ciencia y técnica; todo esto mediante la aplicación de métodos matemáticos materializados en la creación de indicadores bibliométricos para la obtención de resultados investigativos.

Por otro lado, los llamados estudios métricos de la información permiten utilizar métodos y modelos matemáticos para evaluar el objeto de estudio de determinada área de conocimiento, mediante el análisis cuantitativo y cualitativo de la actividad científica.

En la revisión bibliográfica se pudo constatar la existencia de varios estudios relacionados con la producción científica cubana, que se consideran antecedentes de esta investigación.

Leyva et al. 5 estudiaron el comportamiento de la producción científica cubana en las bases de datos regionales Redalyc y SciELO durante los años 2005 hasta 2014. El trabajo permitió visualizar el lugar que ocupa Cuba dentro de la producción científica de América Latina y el comportamiento productivo de los investigadores cubanos a partir de las métricas que ofrecen las bases de datos.

Esta investigación ratificó a las universidades como entidades más productivas, la preferencia de los autores cubanos a publicar sus resultados de investigaciones en revistas científicas del país y las ciencias médicas como la más prolífera, aunque en el caso de la base de datos Redalyc las ciencias sociales sobresale por encima de otras disciplinas. Casate y Senso 6) analizaron la producción científica cubana en acceso abierto registrada en Scopus en el período de 2010 a 2014. Entre los principales resultados de esta investigación destaca que la producción científica de los autores cubanos en Scopus en este período fue mayoritaria en las disciplinas de ciencias médicas (54,1 %) y en revistas cubanas (43,0 %). México, Brasil, Chile, Colombia y España se encuentran entre los 10 primeros países donde más publicaron los investigadores cubanos. Se corrobora así que, al igual que en otros países de la región, los resultados de investigación en áreas experimentales, naturales y biomédicas de los investigadores cubanos alcanzan mayor presencia en revistas académicas internacionales y que una parte importante de los resultados de nuestras investigaciones se publica en revistas locales y regionales.

Castellanos et al.7 analizaron la producción de artículos científicos cubanos registrados en bases bibliográficas internacionales durante el período de 1996 a 2014, su comportamiento por especialidades, su relación con la formación de doctores y su impacto científico, medido a través de las citaciones recibidas y el índice h. Entre los principales resultados destaca el hecho que:

Aunque algunos indicadores registran discretos incrementos en términos absolutos, la comparación con los países de América Latina muestra un relativo retroceso, prácticamente en todas las disciplinas. A pesar de que el número de doctores per cápita está entre los más altos de la región, sus contribuciones a las publicaciones son relativamente bajas. 7

Los autores recomendaron realizar estudios complementarios y análisis particulares por ramas, especialidades e instituciones, con amplia participación de la comunidad científica, con el objetivo de analizar las causas del decrecimiento y adoptar medidas para revertirlo.

Con el propósito de visualizar el desarrollo de la actividad científica cubana en las áreas del conocimiento de matemática-ciencias de la computación y ciencias naturales e ingeniería, Herrera et al.8) realizaron un estudio cienciométrico en Scopus en el período de 2010 a 2012.Como resultado de este trabajo se determinó que las temáticas de ciencias químicas, ingenierías y astronomía-astrofísica son las más destacadas en cuanto a producción, consumo e impacto científico, lo que se debe en gran medida a los lazos de colaboración internacional, principalmente con países como España y México. Este estudio mostró, además, que Cuba es uno de los países en vías de desarrollo de la región que prioriza buena parte de sus ingresos económicos al desarrollo de las ciencias naturales. Araujo et al.9) Estudiaron la producción científica de los investigadores cubanos durante el período de 1988 a 2004. en el Web de la Ciencia. Entre los principales resultados de este trabajo se destacan: la Universidad de La Habana, el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC), el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), y el Instituto de Ciencia Animal (ICA) como los de mayor producción científica y los más citados, la revista Cuban Jornal o Agricultural Science donde más publican los autores cubanos. El estudio analiza, además, los autores y artículos más citados. Estos hallazgos coinciden con las principales tendencias detectadas en estudios realizados por el proyecto “Visibilidad e impacto de la producción científica cubana en bases de datos internacionales” 10,11 coordinado por el Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT):

Los países de la región que exhiben mayor producción científica que Cuba son Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina.

La mayor producción científica nacional se registra en el área de ciencias médicas.

Los autores cubanos publican mayoritariamente en revistas cubanas y latinoamericanas.

Ciencias médicas, ciencias naturales e ingeniería y tecnología son las áreas que más publican en revistas extranjeras registradas en Scopus.

Varios de estos estudios analizan la producción científica cubana en revistas indizadas en Scopus o en el Web Citation Index, que son fuentes que no reflejan de forma adecuada la producción de las regiones en desarrollo. 12 Es por ello que Alperin 13 recomienda realizar estudios en bases de datos regionales como SciELO y Redalyc, que junto a Latindex suministran de forma conjunta la información más completa sobre las publicaciones de la región de América Latina y el Caribe.

Es importante además incluir entre las bases de datos para los estudios de la producción científica al Directorio de Revistas de Acceso Abierto (DOAJ), que se ha convertido en la fuente más importante de revistas de acceso abierto de calidad e incluye metadatos a nivel de artículos de la mayoría de las revistas registradas.

Ante la necesidad de actualizar el comportamiento de la producción científica cubana y realizar un estudio comparativo, el presente estudio tiene como objetivo caracterizar la producción científica cubana en el período de 2014 a 2018 utilizando como fuente de información el SciELO Citation Index y el DOAJ. Los resultados obtenidos forman parte del proyecto “Visibilidad e impacto de la producción científica cubana en bases de datos internacionales” el cual es coordinado por el Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT).

MÉTODOS

La metodología de investigación del presente estudio es cuantitativa con carácter descriptivo, pues se describe el comportamiento de la producción científica cubana a partir de la aplicación de indicadores bibliométricos. Además, presenta un diseño no experimental y transversal, al observarse el fenómeno en su ambiente natural y siendo analizado el mismo en un período de tiempo único.

El análisis documental clásico fue utilizado para la búsqueda, selección, recuperación y análisis de documentos como fuentes bibliográficas para desarrollar el contenido teórico de la investigación.

Los métodos de estudios métricos de la información se utilizaron en la aplicación de indicadores bibliométricos y el análisis de los datos que estos proporcionan para caracterizar el comportamiento de la producción científica cubana.

Se utilizaron técnicas de visualización basadas en el análisis de redes sociales, representación, visualización y análisis de los resultados mediante la creación de redes de colaboración.

Durante el análisis y procesamiento estadístico de los datos fueron utilizadas diferentes herramientas que facilitaron su obtención, procesamiento y visualización:

EndNote X como gestor bibliográfico utilizado para la realización y normalización de una base de datos;

Microsoft Excel 2016 se utilizó para la representación de los datos obtenidos a través de tablas y gráficos.

Para las redes de colaboración se utilizaron herramientas métricas desarrolladas por el Grupo de Investigación en Gestión de Información, Conocimiento y Tecnologías (proGINTEC) de la Universidad de Pinar del Río. En el estudio se utilizó la metodología para la aplicación de indicadores bibliométricos en la actividad científica de la Dra. Rodríguez 14 que cuenta con 4 fases: Fase I compilación de la producción científica; fase II construcción de la base de datos bibliométrica; fase III procesamiento de la producción científica; fase IV aplicación de los módulos bibliométricos.

Los indicadores analizados fueron:

Productividad por año: número de documentos por cada año que conforma el período escogido.

Productividad por autor: número de documentos publicados por autor.

Tipo de autoría: número de autores firmantes en el trabajo científico.

Productividad por revista: número de documentos por revista.

Productividad por institución: número de documentos por institución.

Colaboración autoral: número de trabajos firmados por 2 o más autores.

Colaboración institucional: número de trabajos firmados por 2 o más instituciones.

Descripción de las fuentes de información

SciELO: Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Electrónica en Línea) es el mejor exponente que existe en la región sobre la publicación electrónica cooperativa de revistas científicas. Responde a las necesidades de comunicación científica de los países en desarrollo y particularmente de América Latina y el Caribe, constituye una alternativa válida para el acceso universal a literatura científica endógena de calidad, procedente de países en vías de desarrollo como Cuba.

SciELO Citation Index (SCCI) es una base de datos y una plataforma de búsqueda de literatura académica sobre todas las áreas de la ciencia y las humanidades que cubre la biblioteca electrónica SciELO. El SCCI está integrado a la plataforma de la Web of Science (WoS) y comenzó a operar en forma regular y completa a partir de mediados del año 2014. No todas las revistas indizadas en SciELO se encuentran en SCCI, sino solamente aquellas que se han postulado y superado los procesos de evaluación y selección definidos por el equipo editorial de la WoS.

DOAJ es un directorio en línea que indexa y brinda acceso a revistas revisadas por pares, de acceso abierto y de alta calidad. Su misión es aumentar la visibilidad, la accesibilidad, la reputación, el uso y el impacto de las revistas de investigación académica de calidad, revisadas por pares y de acceso abierto a nivel mundial, independientemente de la disciplina, la geografía o el idioma.

Obtención de los datos

Para la recuperación y procesamiento de los artículos estudiados durante el período comprendido entre 2014 y 2018 se trazó una estrategia de búsqueda en la base de datos SciELO Citation Index, al filtrar la palabra “Cuba” en el campo país de afiliación del autor, para asegurar la presencia de, al menos, un autor cubano en los artículos recuperados.

En el caso de DOAJ no se pudo buscar por país y se trazó la estrategia de recuperar la producción científica cubana por entidades, priorizando las entidades de ciencia tecnología e innovación (ECTI) y las universidades.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Productividad científica en SciELO y Directorio de Revistas en Acceso Abierto por año

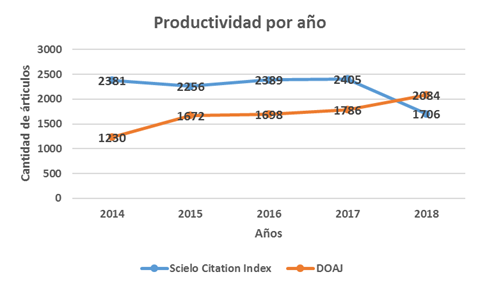

El análisis de este indicador muestra el comportamiento de la producción científica en el período de 2014 a 2018 y sus particularidades por año. En la figura 1 se aprecia, en el caso de DOAJ, una tendencia al crecimiento, donde el año 2018 es el más prolífero con 2084 artículos que representan el 25 % de la muestra. Esta tendencia al aumento de la producción científica cubana pudiera estar influenciada por el incremento de las revistas incorporadas a DOAJ, entre ellas las revistas cubanas. En el país se ha incentivado desde hace varios años la práctica de registrar o indizar las publicaciones científicas en bases de datos, directorios, sistemas o índices para lograr una mayor calidad y visibilidad.

Por lo general, en el país es tendencia registrar las revistas en DOAJ antes de postularse a otras bases de datos o sistemas. Es válido destacar, además, que influye en el crecimiento o decrecimiento de la producción científica la inclusión de nuevas revistas científicas en estos 2 sistemas y la exclusión por no cumplir con los indicadores de calidad requeridos.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propiaFig. 1 Productividad por año en SciELO Citation Index y en Directorio de Revistas en Acceso Abierto.

La productividad en SciELO Citation Index es superior en los 3 primeros años y se comporta de forma estable, mientras que en 2018 experimentó un decrecimiento marcado que la posiciona por debajo de la producción de DOAJ.

La mayor productividad en SCCI pudiera deberse a que esta es una base de datos regional y la tendencia de los autores cubanos a publicar en revistas nacionales y de la región, como fue expuesto en los resultados de estudios anteriores (insertar cita a esos estudios).

Productividad por autores

El análisis de este indicador reveló una alta producción autoral, en relación con el corto período estudiado, de solo 4 años. El período analizado está representado por 15 136 autores en DOAJ, de ellos, 18 con más de 20 contribuciones. En el análisis en SciELO Scitation Index estuvo representada por 22 462 autores. De ellos, 23 cuentan con más de 20 contribuciones.

Es importante señalar que en la producción científica cubana hay presencia de autores de otras nacionalidades o países, lo cual evidencia la colaboración en diferentes frentes de investigación.

En el caso de DOAJ la autora más prolífera es la doctora María Idoris Cordero Escobar con 72 contribuciones. La investigadora es acreedora del Premio Nacional Anual de la Academia de Ciencias de Cuba en 2018, Profesora Titular de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y profesora principal (anestesiología y reanimación).

El análisis en SCCI arrojó como autor más productivo a Judit Martínez Abreu, profesora de Estomatología y Vicerrectora de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas con un total de 60 artículos. De manera general, los autores cubanos con más de 20 contribuciones en DOAJ aúnan un total de 615 contribuciones, mientras que en el caso SCCI 617.

En la comparación de la productividad por autores y la cantidad de contribuciones por revistas debe existir mayor coincidencia porque muchas revistas están indizadas en las 2 bases de datos, pero las limitaciones en la recuperación en DOAJ pudo ser la causa de este sesgo.

Al contrastar los 18 autores más productivos de DOAJ con los de SCCI solo 2 autores aparecen en ambos sistemas (Zenén Rodríguez Fernández y Lázaro Ibrahím Romero García) como muestra la figura 2.

La producción de la autora Zenén Rodríguez Fernández es mayor en SCCI con 6 contribuciones más que en DOAJ mientras que el autor Lázaro Ibrahím Romero García muestra mayor equilibrio en sus contribuciones para cada plataforma con solo 1 contribución por encima en DOAJ. Ambos autores han realizado investigaciones en conjunto, pertenecen al Hospital Provincial Saturnino Lora y a la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba.

Productividad por instituciones

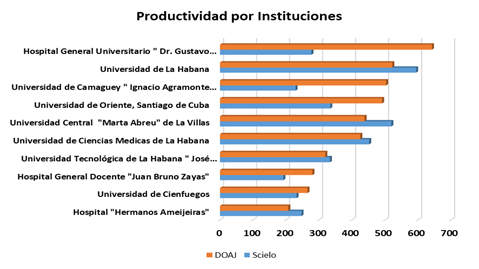

El análisis de este indicador demostró que las universidades tienen el liderazgo en cuanto a producción científica, lo cual reafirma a estas entidades como generadoras de investigaciones y conocimientos. También existe un liderazgo en el sector de la salud representado por universidades u hospitales docentes.

Al comparar las 20 instituciones más productivas de DOAJ con las de SCCI existe una coocurrencia de 10 instituciones que se muestran en la figura 3.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.Fig. 3 Productividad por instituciones en SciELO Citation Index y en Directorio de Revistas en Acceso Abierto.

En un primer análisis se observa que de las 10 instituciones representadas la mitad posee mayor cantidad de contribuciones en SCCI que en DOAJ y la otra mitad a la inversa. Sin embargo, al analizar la cantidad de contribuciones de las entidades más productivas en su totalidad los números arrojan como resultado que estas instituciones tienen un total de 3409 artículos en SCCI mientras que en DOAJ es superior con un total de 4092.

Productividad por revistas

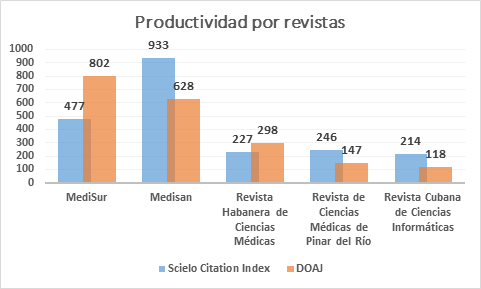

En el análisis comparativo de las 20 revistas más productivas de DOAJ con las de SCCI existen 5 publicaciones con una alta productividad en ambos sistemas. La figura 4 muestra el comportamiento de este indicador.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propiaFig. 4 Productividad por revistas en SciELO Citation Index y en Directorio de Revisas en Acceso Abierto.

En un primer análisis, 3 de estas revistas poseen mayores contribuciones en SCCI, y las otras 2 revistas tienen su mayor productividad en DOAJ. Al analizar las cifras se confirma que las 5 revistas más productivas de SCCI poseen mayor cantidad de artículos con un total de 2097 y en DOAJ existen 1993 de artículos en dicha muestra.

La revista Medisur, es editada por el Centro Provincial de Información de las Ciencias Médicas en la provincia de Cienfuegos. Publica números seriados bimestralmente, además de suplementos y números especiales dedicados a diferentes temas científicos de interés. MediSur tiene un amplio perfil de publicación. Considera aquellos trabajos que estén relacionados con: salud pública, administración sanitaria, ciencias básicas, ciencias clínicas, enfermería, pedagogía; entre otras áreas que estén vinculadas con la salud y los servicios de salud.

En una segunda posición se destaca Medisan, fundada en 1997, es editada por la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba con la misión de divulgar las experiencias más relevantes del polo científico, centros de investigación más importantes, instituciones de salud y profesionales del territorio. Se trata de una revista electrónica que publica con una frecuencia mensual, 12 números al año.

Medisan y Medisur están acreditadas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) como revistas científicas y están indizadas en importantes sistemas regionales como SciELO y Redalyc, lo cual les permite una mayor visibilidad a los resultados editados en esta publicación.

La no coincidencia en este indicador en las revistas que están indizadas en ambas bases de datos puede ser resultado de varias causas, tales como el año en que la revista fue incluida en la base de datos y en el caso particular de DOAJ el momento a partir del cual se inició la recolección de los metadatos de los artículos publicados, que no siempre coincide con el año en que la revista fue registrada. La estrategia de recuperación de información empleada en DOAJ también puede ser otra de las causas que explique estas diferencias.

Es importante destacar que, de las 5 revistas más productivas, 4 pertenecen al sector de la salud lo que evidencia el liderazgo de las publicaciones relacionadas con las ciencias médicas. Además, se observa claramente como en la producción científica cubana existe una marcada tendencia de los investigadores a publicar sus resultados en revista cubanas, lo que coincide con los resultados de los estudios realizados por el proyecto “Visibilidad e impacto de la producción científica cubana en bases de datos internacionales". 10,11 Se infiere que dicha preferencia puede estar influenciada tanto por la barrera del idioma o por el desconocimiento, por parte de los investigadores, de revistas científicas extranjeras donde puedan publicar sus resultados de investigación.

Colaboración autoral

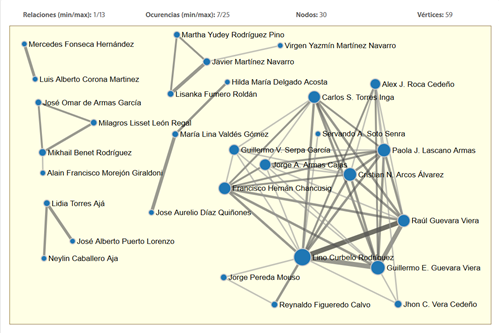

Para el análisis de la colaboración autoral se tienen en cuenta los 10 autores más productivos. Este requisito para el mapeo se realiza con la intención de que dichos autores estén representados en los mapas, debido a que no necesariamente ser uno de los autores más productivos garantiza tener un alto grado de colaboración. A continuación, el mapa muestra el comportamiento de la colaboración autoral en la producción científica cubana.

La red presentada expone un total de 30 nodos que representan a 30 autores. La diferencia de tamaño está asociada con el grado nodal e intermediación de cada uno e indican a aquellos autores más y menos colaborativos, así también la intensidad de los enlaces entre los nodos indica la fuerza de relación existente entre los mismos.

La colaboración entre autores es otro elemento a destacar en el estudio, revela las discretas relaciones que existen en el dominio que se analiza entre los autores cubanos. Aspecto que las instituciones autorizadas del país deben manejar y conducir con sabiduría para fortalecer este tipo de relaciones vital en el desarrollo exponencial de la investigación científica.

En el caso de DOAJ, la red con mayores interrelaciones tiene que ver con autores que publican temas relacionados con la producción animal, donde se destaca como autor más colaborativo el Dr. C. Lino Miguel Curbelo Rodríguez profesor de sistema de producción animal de la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz.

El mapa también muestra una fuerte colaboración entre el Dr. C. Lino Miguel Curbelo Rodríguez y el Dr. C. Raúl Guevara Viera. Ambos autores han investigado de manera colaborativa principalmente en temas relacionados con el pastoreo, producción de leche, ganadería, entre otros.

Por otra parte, el resto de autores en la muestra son menos colaborativos entre ellos, aunque todos los autores que aparecen en la red pertenecen al grupo de grandes productores y el autor más colaborativo ocupa el tercer puesto en cuanto a productividad.

En el caso de SCCI existen unas discretas relaciones de colaboración en el dominio que se analiza entre los autores.

El clúster con mayor nivel de relaciones está formado por 4 autores cubanos que desarrollan temas de investigación relacionados con la oftalmología: Dunia Cruz Izquierdo, Iván Hernández López, Michel Guerra Almaguer y Taimí Cárdenas Díaz. A su vez, los 2 últimos colaboran entre ellos, todos pertenecen al Instituto Cubano de Oftalmología Ramón Pando Ferrer de La Habana.

La relación más fuerte de colaboración se establece entre los autores Alejandro Álvarez López y Yenima de la Caridad García Lorenzo de la Universidad de Ciencias Médica de Camagüey, en temas relacionado con la ortopedia y la traumatología.

Colaboración institucional

En este análisis de la colaboración institucional, al igual que en el indicador anterior, se tuvo en cuenta la afiliación de los 10 autores más productivos. El análisis en DOAJ reafirma que existe una fuerte colaboración entre la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz y la Universidad de Cuenca de Ecuador en temas relacionados con la producción animal.

La otra red que posee el segundo mayor nodo está representada fundamentalmente por entidades del sector de la salud, donde sobresale la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos. Es importante destacar que todas las relaciones de colaboración de esta se establecieron con entidades del territorio.

En el caso de SCCI la red de colaboración institucional es poco densa, altamente desconectada con predominio de relaciones entre 2 instituciones y en su mayoría pertenecen al sector de la salud. Estas relaciones entre los centros de altos estudios en sí y las instituciones pertenecientes al sector de la Salud Pública, en este caso hospitales, permiten identificar el amplio espectro de la producción científica en estudio, ya que se combinan los conocimientos de los autores tanto del mundo académico como del laboral, lo cual favorece la realización de investigaciones más integrales al ser vistas desde más de una perspectiva.

El análisis de colaboración autoral e institucional ratifica la tendencia a la escasa colaboración y en los casos en que se produce, se realiza fundamentalmente entre autores de una misma entidad y país, lo que coincide con los resultados del informe técnico del proyecto “Visibilidad e impacto de la producción científica cubana en bases de datos internacionales”. 10,11

Conclusiones

Los resultados obtenidos en este estudio sirven de apoyo a la toma de decisiones en temas referentes a la visibilidad de la producción científica cubana. El estudio demostró que existe una estabilidad con una tendencia al aumento de la producción científica cubana destacándose: la autoría múltiple, preferencia a la colaboración entre autores de una misma entidad y país, el idioma español es el favorito de los investigadores nacionales para publicar sus resultados, las universidades son las líderes en contribuciones destacándose el área de las ciencias médicas.

El estudio presentó limitaciones en la búsqueda de contribuciones de autores cubanos porque el país no cuenta con un registro nacional de la producción científica y el DOAJ no permite realizar búsqueda por el dominio país.

Otra de las limitaciones de la investigación está relacionada con las diferencias en la cobertura de ambas bases de datos. DOAJ es una base de datos de mayor cobertura geográfica y disciplinaria; aunque solo registra revistas de acceso abierto que cumplen con los criterios establecidos. SCCI no incluye todas las revistas que forman parte de SciELO, sino solamente las que son seleccionadas en cada una de sus colecciones. Está conformada fundamentalmente por revistas de América Latina y el Caribe y España y Portugal, entre las que predominan las del área de ciencias médicas.

Es importante continuar realizando estudios sobre la producción científica cubana, su visibilidad e impacto en bases de datos de acceso abierto para tener una visión más amplia de la producción científica cubana.