Introducción

La formación de competencias investigativas (CI) es parte de la función universitaria y tiene la finalidad de desarrollar habilidades relacionadas con la búsqueda de la información, el análisis de datos, la lectura crítica, el diseño de estudios, entre otras. Esta formación no es percibida adecuadamente por los estudiantes del pregrado en el contexto latinoamericano y se afirma que se enseña, pero no se investiga, que la investigación no se relaciona con la práctica profesional y que no es de interés del estudiante.1,2 Frente a esto han surgido estrategias pedagógicas que intentan estimular y fomentar la formación investigativa desde el pregrado a partir de actividades que combinen el acto investigativo con la formación del estudiante. Este enfoque ha sido denominado investigación formativa (IF) y dentro de sus estrategias se encuentran los clubes de lectura, los seminarios investigativos, las sociedades científicas estudiantiles (SCE), entre otros.

Las SCE son comunidades de aprendizaje extracurriculares que se fundamentan en los semilleros de investigación (SI); son una estrategia de la investigación formativa, que presentan prácticas específicas para fomentar el desarrollo de competencias investigativas y actividades de proyección social.3,4 Diversos estudios indican que una SCE contribuye a la formación investigativa del estudiante, favorece la producción científica y mejora la comprensión de los artículos científicos.5,6,7 Estos antecedentes se han centrado en estudiar a las SCE de los programas relacionados con las Ciencias de la Salud, principalmente en el campo de la medicina humana y la Odontología.

Si bien la participación en un semillero es una estrategia que favorece la formación investigativa estudiantil, no todos los estudiantes se animan a ser parte de sus actividades, ya sea por el exceso de carga académica, por las otras tareas que se deben realizar o por interesarse más en el cumplimiento de los créditos del plan de estudio.8 De hecho, se conoce que solo uno de cada diez estudiantes suele pertenecer a una SCE.9 Este número es bajo si se considera que las poblaciones estudiantes son numerosas en los programas de las Ciencias de la Salud y que la actividad investigativa es parte fundamental en la vida profesional de un médico. Los semilleros son estrategias válidas para crecer individual y colectivamente respecto a la cultura investigativa, por lo tanto, se esperaría que más estudiantes se animen a participar en sus prácticas o estudiar los motivos por los cuales pocos estudiantes presentan roles activos dentro de un semillero.

El aprendizaje colectivo dentro de un semillero tiene sus fundamentos teóricos en las comunidades de práctica y el trabajo colaborativo. MacGregor10 argumenta que el conocimiento se construye socialmente por comunidades de individuos en lugar de hacerse individualmente. Indica que “el conocimiento se forma, con el tiempo, por conversaciones sucesivas y por cambios sociales y entornos políticos”. El enfoque histórico-cultural de Vygotsky11) contribuye a comprender teóricamente este proceso formativo como una actividad social, en la cual es importante que exista una relación entre la actividad y la comunicación como un proceso complejo que ocurre toda la vida.

En ese sentido, la SCE se conforma como una comunidad de aprendizaje donde los estudiantes acuden para instruirse en la investigación; permanecen un tiempo hasta que logran convertirse en agentes de su propio aprendizaje, tener cargos y formar a otros estudiantes de años menores. Para Smith y otros12 es recomendable que en un grupo se instaure una pluralidad de prácticas a través del uso de pedagogías inclusivas tales como: el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje experiencial y la creación de espacios de diálogo. Este modelo es avalado por algunos educadores cuando mencionan que la formación de habilidades requiere alejarse de modelos tradicionales que se centren en el docente y, en lugar de eso, se prioricen modelos donde el estudiante y sus compañeros sean proactivos al compartir los aprendizajes.13,14

En una SCE se vislumbran las interacciones entre roles, prácticas, retos y aprendizajes que son elementos subyacentes en la formación del estudiante dentro del grupo. Estas interacciones permiten crear un espacio de construcción de estrategias que utilicen a la investigación como un proceso pedagógico,15 donde el estudiante desarrolla independencia cognoscitiva, trabaja en ámbitos colaborativos que permiten el aprendizaje significativo.16,17 La pluralidad de prácticas se relaciona con los múltiples discursos e interacciones comunicativas que se establecen entre los líderes, estudiantes y asesores.

Considerar a las SCE como semilleros de investigación permite resaltar su importancia como estrategia formativa para el fomento de las competencias investigativas; sin embargo, también se añade que existen otras estrategias como los grupos de investigación, talleres, cursos, seminarios o clubes, que pueden realizarse en conjunto con un semillero o estar incluidos dentro de sus prácticas. Cada una de estas estrategias presenta actividades que las hacen únicas. Referidos a las SCE se conoce muy poco sobre estas prácticas (entendiendo a las prácticas como el conjunto de dinámicas y actividades que realiza un grupo social), menos aún en el programa de Odontología; quizás lo que más se ha podido identificar es que realizan múltiples actividades investigativas difundidas a través de sus redes sociales; sin embargo, no se profundiza en las interacciones de sus participantes, sus conflictos y dinámicas.

De aquí que surja la pregunta de investigación: ¿Cuáles son las prácticas que desarrolla una SCE del programa de Odontología en el Perú? La respuesta permite identificar dinámicas que pueden ser replicadas en otros semilleros y saber cuáles podrían favorecer la formación estudiantil. Con esto se logra conocer si las prácticas son favorables o no; de qué forma se considera que ellas permitan formar las competencias y qué dinámicas no consiguieron tal finalidad. De esta forma, el objetivo del presente estudio fue describir las prácticas que desarrolla una Sociedad Científica Estudiantil en el contexto odontológico peruano.

Métodos

Se utilizó un diseño de estudio de caso simple para describir las prácticas que se desarrollan dentro de una SCE. La intención fue analizar cómo ocurre un fenómeno dentro de su contexto real. Yin18 concibe que cuando en la investigación se da la existencia de una pregunta descriptiva, es pertinente el método estudio de caso; asimismo, la intención del estudio es la de medir y registrar la conducta de las personas involucradas en el fenómeno investigado. Es por este motivo que frente a una pregunta descriptiva se decidió por un estudio de caso.

La realidad (objeto de estudio) fue la Sociedad Científica de Estudiantes de Odontología (SOCEO) de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica, Perú) (SOCEO-UNSLG). Se optó por esta sociedad por ser una de las más antiguas en el campo de la Odontología peruana, una de las que presenta mayor cantidad de integrantes (más de 20), que pudiesen ser incluidos al estudio, y por presentar una actividad constante en los últimos tres meses a la observación (abril del 2021). Además, esta opción evitó el posible sesgo de selección que pudiese tener el investigador al desconocer a los integrantes del semillero, así como para evitar el sesgo de respuesta que pudiesen tener los estudiantes al conocer al investigador (por estos motivos no se seleccionó al semillero de las Universidades Nacional Mayor de San Marcos y Federico Villarreal, quienes también comparten similar antigüedad y cantidad de integrantes).

Se utilizó la observación participante (OP) como técnica que permite conocer las prácticas de los agentes sociales y reconstruir los procesos socioculturales “desde adentro”.19 La OP es una de las técnicas válidas cuando se trata de conocer las prácticas sociales.20 La OP permite reconstruir las prácticas desarrolladas por agentes específicos en los contextos (espaciales, temporales, sociales) en que éstas se generan y desarrollan, prácticas que conforman los procesos concretos de producción de los fenómenos socioculturales que se buscan conocer.21

De esta forma se optó por la OP como técnica que permitió al investigador asistir a las reuniones del semillero y observar las prácticas realizadas; participar en los encuentros y sesiones de la SOCEO de forma semanal y realizar el seguimiento de las actividades académicas y científicas. La cantidad de observaciones se planificó hasta alcanzar una saturación de registros (esta saturación se logró con 11 sesiones observadas), cantidad que permitió identificar suficientes registros y dinámicas dentro del SI.

Las prácticas realizadas en el semillero incluyeron cuatro subcategorías: dinámica organizativa básica, dinámica participativa y contenido de las sesiones que fueron recolectadas a través de un diario de campo y registros fotográficos como instrumentos. El análisis de la información se fundamentó en el establecimiento de categorías que se complementaron con aquellos nuevos elementos que surgieron desde los propios datos recabados. Por ejemplo, a medida que se observaban las sesiones se recolectaba información de una categoría; al mismo tiempo se registraban datos que podrían corresponder a otra categoría o datos que no pertenecían a alguna categoría establecida. De esta forma se buscó la triangulación y la identificación de conexiones entre las categorías, en torno a la razón misma del semillero. Se realizó la organización y síntesis de la información por medio de agrupación de categorías, siguiendo una lógica de abstracción progresiva.

Se solicitó permiso verbal al presidente de la SOCEO-UNSLG para realizar las observaciones; se respetó la autonomía de los participantes que no desearon tomar parte en el estudio, así como la privacidad, confidencialidad de la información y el respeto de estos. El investigador coordinó con el presidente del semillero para que la sesión pudiese ser grabada en un registro videográfico, esto con la finalidad de revisar la sesión y las prácticas que se desarrollaron en cada reunión. El instrumento se validó a partir del estudio piloto, lo que permitió mejorar las categorías de observación y modificar la presentación del instrumento. En esta etapa se buscaron criterios de coherencia de las categorías, claridad del diario de campo y pertinencia de las subcategorías.

Resultados

La SOCEO es un semillero de investigación creado en julio del 2019, liderado por estudiantes del pregrado, aunque los docentes y egresados pueden participar como asesores o invitados. Sus actividades son regulares durante todo el año académico e incluso durante los meses de vacaciones (enero a marzo). Las observaciones se realizaron desde febrero hasta abril del 2021, en un momento en el cual los estudiantes se encontraron de vacaciones, próximos a iniciar el año académico.

Dinámica organizativa básica

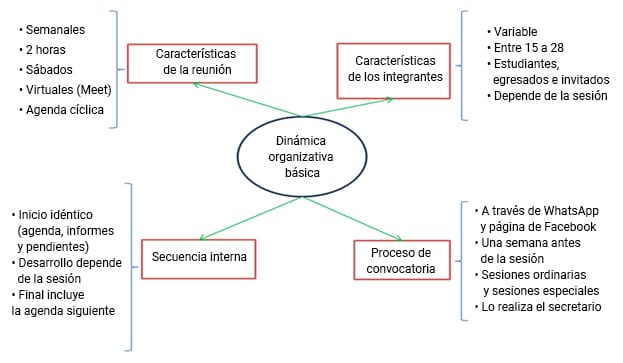

Esta categoría incluyó las características de la reunión, de los integrantes, el proceso de convocatoria y la secuencia interna (fig. 1). Las reuniones se llevaron a cabo de forma semanal, los días sábados de 5:00 a 7:00 p.m., debido al contexto de la pandemia de la COVID-19 y las restricciones sociales planteadas por el gobierno. Estas reuniones se realizaron de forma virtual a través del programa “Meet”, aunque su planificación está organizada con anticipación. El tiempo de la reunión es variable, pues en algunas sesiones se puede terminar a las 6:30 p.m. y en otras a las 7:30 p.m; esto depende de la sesión y las actividades agendadas para ese día. Las sesiones de cada reunión son cíclicas, es decir, cada primer sábado ya está establecido qué se realizará, similar para el segundo, tercer y cuarto sábado de cada mes. Esta agenda cíclica se establece con anterioridad por los líderes del semillero y no suele sufrir modificaciones, salvo lo plantee el presidente.

La cantidad de integrantes que asiste a cada sesión es variable; se encontró que en una reunión asistieron 15 integrantes y en otra 28; este rango no es constante y depende de las actividades que se desarrollan en cada encuentro. En las reuniones participan estudiantes del pregrado, egresados e invitados. Por lo común, todos los integrantes pertenecen a la misma universidad; sin embargo, en algunas reuniones se pudo constatar la presencia de invitados de otras universidades.

El proceso de convocatoria se realiza a través de la red social Facebook, en la cual se invita a participar en las sesiones de la Sociedad Científica de Estudiantes de Odontología (SOCEO), de forma libre. Todo aquel que esté interesado debe pedir el enlace de la reunión y llenar sus datos en un formulario de Google. En el grupo de Whatsapp, el secretario es el encargado de enviar la agenda y el enlace de la reunión una semana antes de la sesión. Estas sesiones pueden ser ordinarias (aquellas cuya secuencia ya está establecida) y sesiones especiales (aquellas donde se contará con invitados o se tocarán temas no planificados).

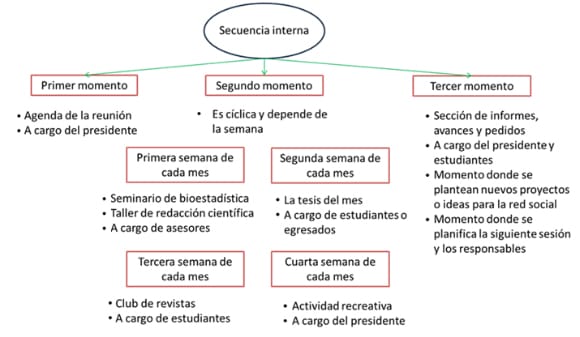

La secuencia interna de las reuniones implica algunas etapas: en un primer momento (el inicio) es similar en todas las reuniones; en esta etapa el presidente da la bienvenida a los asistentes e indica la agenda de la sesión. De forma ordinaria, esta agenda ya está establecida, es diferente para cada semana y existen cuatro agendas claramente establecidas para cada mes (fig. 2). El segundo momento incluye el desarrollo de la actividad programada. Para cada semana existen encargados de estas actividades, quienes son los responsables de dirigirla o exponerla. El tercer momento consiste en el final de la sesión en la cual se consideran la mención de informes, pedidos y la planificación de la agenda para la siguiente semana. En esta última etapa se coordina quiénes se encargarán de desarrollar las actividades de la siguiente sesión, así como la necesidad de herramientas, tales como artículos, libros o la elaboración de tareas; también es el presidente coordina con los líderes del semillero las actividades que se van a realizar en las redes sociales (publicaciones), así como el avance de los proyectos de investigación que están realizando algunos integrantes.

Dinámica participativa

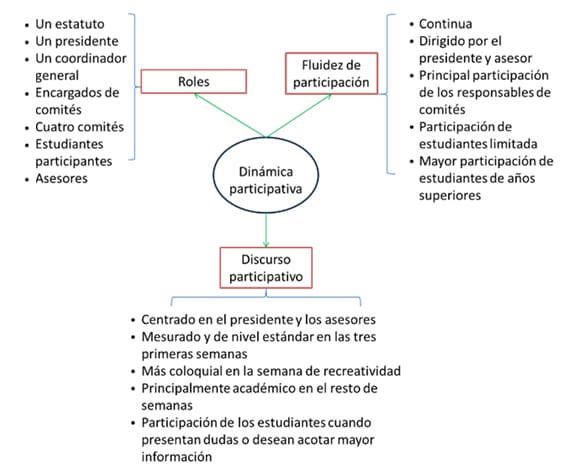

En esta categoría se identificaron las subcategorías de roles, fluidez de participación y discurso participativo.

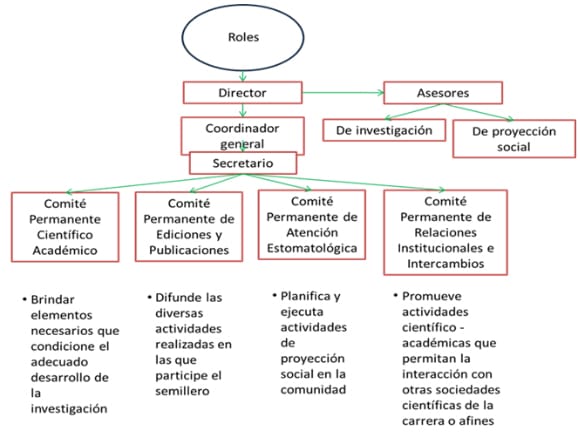

Los roles y funciones del semillero se encuentran identificadas en un estatuto que no está disponible en sus redes sociales y que fue otorgado por el presidente del semillero a solicitud del investigador. En él se encuentran 10 capítulos y 40 artículos referidos a: la naturaleza del semillero, objetivos, organización, sus asambleas, sus finanzas, sus asesores, el régimen disciplinario y las relaciones con otras instituciones. El semillero cuenta con un consejo directivo integrado por el director (presidente), el coordinador general, el secretario, el tesorero, director del Comité Permanente Científico Académico, director del Comité Permanente de Ediciones y Publicaciones, director del Comité Permanente de Atención Estomatológica y por el director del Comité Permanente de Relaciones Interinstitucionales e Intercambios. El director (presidente) de la SOCEO es un estudiante de cuarto año y tiene el deber de convocar a Asamblea General por lo menos dos veces al mes.

Los asesores pueden ser docentes o egresados destacados por su excelente nivel académico, interés por los asuntos de la Facultad y los fines que persigue el semillero. Ellos colaboran constantemente con las actividades estudiantiles, a los cuales la SOCEO solicita su asesoría permanente y les brinda un reconocimiento por el apoyo mostrado. Existen dos tipos de asesores: en investigación y en proyección social; los primeros orientan y evalúan los proyectos de investigación que realizan los semilleristas; los segundos asesoran y respaldan las campañas de salud, intervenciones, charlas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Durante las observaciones realizadas se pudieron identificar dos asesores, el primero participó en todas las sesiones y el segundo en seis sesiones observadas (fig. 3).

La fluidez de participación es continua, comienza con las palabras del presidente quien indica cuál es la agenda de la reunión y quiénes son los responsables a cargo. A lo largo de la sesión participan, principalmente, los asesores y los miembros plenos; es decir la fluidez se centra en aquellos estudiantes que más tiempo tienen en el semillero. Cada semana es diferente y participan diferentes responsables, principalmente los directores de cada comité. Los miembros principiantes no suelen tomar parte de la sesión, ya sea por su desconocimiento o por ser las primeras reuniones a las cuales están asistiendo y recién están familiarizándose con la dinámica del semillero. Los estudiantes de años superiores son los que más intervienen, al hacer preguntas o añadir acotaciones. Dentro de estos estudiantes se encuentra el presidente y el secretario, quienes tienen un rol activo en casi todas las sesiones, pues la dirigen. El secretario se encarga de controlar el ingreso de los miembros a la plataforma, así como de recabar dudas y preguntas que pudiesen redactarse en el chat. La fluidez de la reunión es continua, se sigue la que está planificada en la agenda (fig. 4).

Fig. 4 Roles, fluidez de participación y discurso participativo que se desarrolla en la Sociedad Científica de Estudiantes de Odontología.

El discurso participativo se encuentra centrado en la dirección del presidente, así como en los comentarios y preguntas que realizan los asesores. Este discurso es principalmente académico y moderado durante las tres primeras semanas de cada mes, pues es el período donde se desarrollan las actividades académicas y científicas. La cuarta semana está destinada a una actividad recreativa donde el discurso es menos académico y más coloquial, pues la intención de la sesión es compartir un momento de distracción entre los miembros. El discurso participativo gira en torno a un máximo de cinco estudiantes, principalmente el presidente y los responsables de comités; es decir, son ellos quienes lideran la sesión y toman los acuerdos, aunque se pide las opiniones de los demás integrantes, son pocos los que llegan a participar activamente. Durante el segundo momento de cada sesión el discurso se centra en el aspecto académico y formativo; aquí, tanto el responsable de la sesión como los integrantes dedican su discurso a dilucidar las preguntas de los participantes e intentar que la sesión sea didáctica para que se comprenda. Durante el tercer momento, el discurso se hace menos académico, pues la intención es informar acerca de las actividades futuras, así como del avance de los proyectos que vienen realizando los directores de cada comité.

Contenido de las sesiones

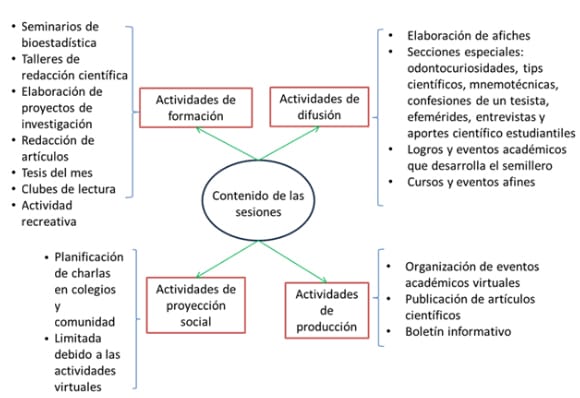

Se identificaron las subcategorías de actividades de formación, actividades de difusión, actividades de proyección social y actividades producción (fig. 5).

Las actividades de formación se desarrollan durante todas las sesiones e incluyen: seminarios de bioestadística (otorgados por un estudiante egresado de la SOCEO, estudiante de maestría en Epidemiología y que actúa como actual asesor; anteriormente fue presidente del semillero en dos oportunidades). Estos seminarios consisten en exposiciones virtuales acerca de temas relacionados con el análisis de datos y técnicas estadísticas que se utilizan en la investigación cuantitativa; se realizan el primer sábado de cada mes. Existen otras actividades de formación que no necesariamente cuentan con una semana en específico: elaboración de proyectos, elaboración de afiches, recolección de datos y redacción de artículos. Estas actividades se desarrollan por algunos estudiantes que tienen a su cargo proyectos de investigación y que con orientación de los asesores van avanzando de forma independiente.

Fig. 5 Actividades que se desarrollan en la Sociedad Científica de Estudiantes de Odontología a partir de las sesiones semanales.

Las actividades de difusión consisten en estrategias que realizan los semilleristas para comunicar lo que realizan en el semillero a través de sus redes sociales (Facebook e Instagram, principalmente). Los afiches son el principal medio de difusión que emplean; estos se realizan por los estudiantes que, voluntariamente, se ofrecen a elaborarlos en programas como Corel Draw, Adobe Phothoshop y Canva. Un estudiante desarrolla los afiches y debe indagar acerca de algún tema interesante que pueda ser sintetizado en esta forma de comunicación; el estudiante es el encargado de diseñar el afiche según cómo crea conveniente y presentarlo en alguna de las sesiones para que los demás compañeros otorguen sus comentarios. Estas actividades permiten desarrollar la creatividad del estudiante, la capacidad de indagación y el manejo de un software de diseño gráfico.

Las actividades de proyección social consisten en estrategias que permitan a los estudiantes acercarse a la comunidad y otorgarles charlas y actividades de promoción de la salud bucal. Debido al contexto de la pandemia de COVID-19 y las restricciones sociales impuestas por el gobierno, no se pudo visualizar que estas actividades se encuentren vigentes y estén siendo desarrolladas por el semillero. Las actividades de producción involucran la publicación de artículos, la organización de eventos académicos y la elaboración de un boletín informativo.

Discusión

El SI contribuye a confirmar la función estratégica de una universidad relacionada con la formación investigativa. Se configura como un grupo estudiantil que presenta prácticas específicas orientadas a la formación de CI.22 En el semillero observado se pudo identificar que las prácticas organizadas se construyen sobre creencias y subjetividades; se logra un convencimiento de que el grupo debe continuar a través de un sentido de pertinencia, de ser recíproco con el aprendizaje de sus compañeros. Ellos construyen un código de reciprocidad a partir de la creencia de que se puede aprender más de lo que les da la universidad. Hay una agencia basada en creer en sus capacidades: ellos creen más en sus capacidades y que las prácticas que desarrollan cada semana les servirá para su formación profesional. Este modelo se aleja de la formación universitaria tradicional, al permitir que el estudiante sea un agente activo de su aprendizaje. Esto posee coherencia con lo que algunos educadores han argumentado: para que los estudiantes valoren el proceso de formación de habilidades no deben estar inmersos en la educación superior tradicional donde las aulas están centradas en el profesor y los estudiantes aprenden de forma aislada el uno del otro, en lugar de realizarlo a través de una colaboración entre sí en un proceso de aprendizaje compartido.23

Un semillero de investigación rompe con este tradicionalismo y permite al estudiante tener autonomía e independencia para decidir su proceso formativo de las competencias investigativas. La Sociedad Científica Estudiantil de la Facultad de Odontología (SOCEO) observada complementa deliberadamente la función investigativa de una universidad, al permitir que los estudiantes autogestionen sus procesos formativos a través de la organización de eventos académicos, liderazgo de proyectos de investigación, participación en concursos, publicación de artículos, etc. Estas actividades complementan las que se realizan de forma curricular en un plan de estudios, aunque cabe señalar que el “complemento” de la SOCEO hacia las actividades curriculares surge a partir de las expresiones y percepciones estudiantiles y que podría ser corroborada en el futuro, a partir de las expresiones de las autoridades de la facultad o través del análisis del plan de estudios.

Sin embargo, los estudiantes indican que combinar lo curricular con lo extracurricular es un proceso motivante y desafiante. El “desafío” determina el grado de convicción que tiene el estudiante de afrontar una situación y que él considera que la superación mejorará sus conocimientos y habilidades.24 Esta interacción entre prácticas, retos y aprendizajes son elementos que subyacen en la formación del estudiante dentro del semillero. Es así como podemos interpretar las prácticas de un SI como espacios de construcción donde se desarrollan estrategias propias de la investigación formativa que permiten fomentar competencias investigativas.

El semillero analizado se confirma como un espacio donde los estudiantes le “toman” la palabra a la universidad cuando se indica que una de las funciones es la formación investigativa. Se visualiza que es una experiencia de autogestión y autonomía que se contrapone al modelo de transmisión de conocimientos imperante en las aulas universitarias. Los procesos de aprendizaje que ocurren dentro de un semillero son diferentes a los modelos tradicionales y los estudiantes evidencian mayor interés por asistir a las sesiones pues son ellos quienes lideran e imparten las sesiones. Esto concuerda con la idea de que “el objetivo de la educación debería ser crear una atmósfera donde los estudiantes esperen con ansias las sesiones, se sientan respetados y necesarios en la búsqueda del conocimiento, se respeten y confíen unos sobre otros”.25

MacGregor10 argumenta que el conocimiento es construido socialmente por comunidades de individuos en lugar de construirse individualmente. Se indica que: “el conocimiento se forma, con el tiempo, por conversaciones sucesivas y por cambios sociales y entornos políticos”. En ese sentido, el semillero se conforma como una comunidad de aprendizaje donde los estudiantes acuden motivados por aprender a investigar, permanecen un largo tiempo en este hasta que logran convertirse en agentes de su propio aprendizaje, tener cargos y formar a otros estudiantes de años menores.

Durante las sesiones observadas de la SOCEO se pudieron identificar distintas actividades que permiten formar el sentido crítico, la capacidad para identificar problemas de investigación, el trabajo en equipo, el liderazgo, la planificación y la difusión de los resultados. Cada semana las sesiones son diferentes; en una de ellas se pueden realizar seminarios y planificación de proyectos, en otra un club de lectura y un taller de redacción, en otra se planifica un conversatorio con un docente o egresado y en otra semana se puede analizar artículos científicos. Esta pluralidad de vivencias permite que el estudiante se familiarice desde etapas tempranas con los distintos momentos y procesos del acto investigativo. Esto se corresponde con los postulados de la IF que indican que las estrategias pedagógicas se plasman en la práctica cuando el estudiante se prepara inicialmente en las metodologías y técnicas de investigación; se apropia, identifica y reconstruye los conceptos fundamentales del método científico y de los procesos de investigación; luego se integra a un grupo de investigación en donde acompaña a sus miembros en el proceso.26 Esto indica que en un SI la pluralidad de prácticas permite un proceso interactivo, donde los estudiantes son sujetos activos que utilizan información relacionadas con su tema de interés. Se puede advertir, a partir de esa pluralidad de prácticas, que los semilleros logran construir su propio ecosistema de tareas múltiples y distribuidas entre sus integrantes.

La SCE observada tiene la función de potenciar los ideales investigativos, a pesar de estar sometidos a cargas académicas que pueden dificultar sus actividades investigativas y centrarse en cumplir los créditos del plan de estudios. Su trabajo debe enfrentar las subjetividades, retos y mitos que se construyen alrededor de la investigación tales como: la investigación es solo para el posgrado; debe ser desarrollada, principalmente, por docentes o la necesidad de tener grandes recursos para realizarla.27,28

Un punto interesante a problematizar y discutir es el momento en el cual se ha observado las prácticas que desarrolla la SOCEO. En la presente investigación estas actividades se visualizaron durante el contexto de la pandemia de COVID-19, que involucró la suspensión de las actividades presenciales en las universidades, el estado de emergencia que ha implicado la disminución de las actividades sociales y uso obligatorio de las medidas sanitarias. En este contexto la Universidad Nacional San Luis Gonzaga también suprimió sus sesiones presenciales y se adaptó a las sesiones virtuales. La SOCEO también migró a este tipo de sesiones y adaptó sus prácticas.

De estas situaciones surgen algunos puntos a destacar: primero, el semillero pudo adaptarse a las situaciones adversas y continuar con la mayoría de sus actividades; segundo, los estudiantes mantuvieron su liderazgo y compromiso con la sostenibilidad del semillero; tercero, algunas prácticas que se realizaban de forma presencial pudieron modificarse debido a la virtualidad y no se pudo ver este cambio. Respecto a este último punto cabe indicar que las actividades presenciales de un semillero de investigación pueden afectar la formación investigativa de los estudiantes a diferencia de las actividades virtuales. En la presencialidad pueden desarrollarse otras prácticas que no fueron identificadas y quizás el protagonismo de los estudiantes también cambie; en ese sentido, surge la interrogante de cómo las prácticas que se desarrollan de forma presencial pueden afectar en mayor o menor medida la formación estudiantil.

Conclusiones

El semillero estudiado es concebido como una comunidad de aprendizaje que reconoce su papel en un contexto disciplinario donde se configura la naturaleza de la investigación y del acto investigativo dentro de esa comunidad; en ella, los estudiantes adquieren una formación constructiva donde practican la investigación y constantemente adquieren nuevas experiencias que ponen en duda lo aprendido y modifican sus entendimientos.

Al estar liderado por estudiantes se permite que las dinámicas recaigan directamente en ellos; parte desde la vocación y no desde la obligatoriedad. Esto genera identidad y convicción de pertenecer al semillero. Con el devenir de las sesiones se logra compartir experiencia y mejorar el afrontamiento frente a nuevas experiencias y retos en el semillero. El estudiante se va dando cuenta de que la investigación es una forma de entender la vida y resolver problemas. El semillero otorga reflexiones a los integrantes; ellos asumen posturas sobre la investigación que no se les impone, sino que ellos mismos van comprendiendo qué es la investigación y cómo se aplica en la realidad.