INTRODUCCIÓN

Las familias campesinas en Colombia han experimentado una serie de desafíos históricos y sistemáticos, incluyendo exclusiones y violencias perpetradas por diversos actores, tanto estatales como paraestatales (Higuera 2022). Estas dificultades, exacerbadas por el conflicto armado, la falta de educación y una presencia estatal deficiente, han impactado profundamente en su vida y prácticas agrícolas. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia-Icanh (2017) describe cómo el campesinado ha evolucionado en respuesta a los cambios en la acumulación de capital y las formas de vida asociadas, lo que implica una diversidad de orígenes y trayectorias.

Centrándonos en Guadalupe, Huila, encontramos que los campesinos han desarrollado estrategias de supervivencia en un entorno marcado por retos económicos y políticos. Según Sanabria (2022), estas estrategias incluyen reflexiones sobre su dependencia del mercado, el uso de agrotóxicos y los efectos del cambio climático. Estas reflexiones, producto de la interacción entre diferentes actores como campesinos, extensionistas y ecologistas, han fomentado un movimiento hacia prácticas agroecológicas. Ospina (2021) define la agroecología como un marco teórico amplio que trasciende la disciplina científica para incluir un conjunto de prácticas y un movimiento social.

El presente estudio se enfoca en las familias campesinas de Guadalupe que están realizando una transición hacia la agroecología, con el objetivo de comprender los desafíos y oportunidades que enfrentan en este proceso. Para esto, es crucial revisar trabajos previos a nivel regional, nacional y local, tales como los de Nicholls y Altieri (2016 citado por Benavides, 2022), que examinan los principios agroecológicos más allá de prácticas como el compostaje o la rotación de cultivos, enfocándose en aspectos como el reciclaje de nutrientes y la conservación del agua y suelo.

En el ámbito latinoamericano, estudios en Cuba (Lucantoni et al., 2018, citado por Benavides, 2022) y México (Duché et al., 2017, citado por Benavides, 2022) resaltan cómo la agroecología está intrínsecamente ligada a la seguridad y soberanía alimentaria. Estos trabajos ponen en relieve la importancia de entender las prácticas agroecológicas en el contexto de la cultura y estructura social de las comunidades. A nivel local, investigaciones como las de Gómez et al. (2018) y Franco (2011) citadas por Benavides (2022), destacan iniciativas agroecológicas en diversas comunidades colombianas, proporcionando ejemplos concretos de transición hacia prácticas más sostenibles.

Esta investigación pretende llenar un vacío de conocimiento sobre la transición agroecológica en Guadalupe, especialmente en el contexto del monocultivo del café. Se tomará en cuenta la interdisciplinariedad de la agroecología, que abarca desde la ecología tropical hasta la sociología y la antropología, para comprender la racionalidad de los sistemas tradicionales y la relevancia de la organización social en el proceso productivo (García 2000; Altieri 1992; Altieri 1992, Altieri y Nicholls 2000; Gilessman, 2002; Sevilla-Guzmán 1998 y Sevilla-Guzmán et al., 2000).

El estudio busca aportar conocimientos y datos precisos sobre las experiencias de transición agroecológica en Guadalupe, enfatizando el rol de las familias campesinas en la transformación de los agroecosistemas cafetaleros hacia prácticas más sostenibles y ecológicamente responsables.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente ejercicio se desarrolló en el Corregimiento Bruselas, vereda Los Cauchos, ubicada en el municipio de Guadalupe -Huila. Este municipio está ubicado sobre el valle de la Magdalena y entre las cordilleras central y oriental, cuenta con una extensión de 242 000 km2, y una población que según las proyecciones del DANE llega a los 19 266 habitantes.

El paradigma desde el cual se posicionó este proyecto es el histórico-hermenéutico, el cual centra o privilegia una inmersión en el contexto que se estudia, esto implica poner en tensión las capacidades creativas, analíticas y la sensibilidad social como investigador, ya que es la realidad social misma la que se investiga (Martínez 2020).

El método comprendió visitas y estancias en campo en 12 fincas caficultoras de la vereda

Bruselas, quienes dependen exclusivamente del cultivo del café para su manutención y cuando no hay recolección de grano, venden su mano de obra en fincas vecinas.

En este orden, para entender el relacionamiento de las familias con el agroecosistema de café, se empleó, la técnica de observación participante, se acompañaron y registraron las diversas actividades que las familias realizan en torno al cultivo del café y posteriormente, se procedió a realizar una entrevista en profundidad con el ánimo de conocer acerca de su proceso de transición agroecológica de un monocultivo de café con principios convencionales a un cultivo de café con principios agroecológicos.

La entrevista abordó escenarios de pasado, presente y futuro y dentro de ellos, limitantes, satisfactores, retos y experiencias del proceso. Esta información, que fue recolectada por grabación de audio, previa autorización de los entrevistados, se transcribió en su totalidad y se realizó, primero, un análisis exploratorio, cuyo diagrama de salida fue una nube de palabras, y, posteriormente, un análisis deductivo, siguiendo el protocolo de Bonilla-Castro y Rodríguez (1997), -identificación de las frases de interés para el estudio, codificación, agrupamiento por afinidad temática en familias de códigos y diagramación-, en este caso el diagrama de salida empleado fueron los diagramas de red o network, esto con la ayuda del software de procesamiento de datos cualitativo Atlas ti, versión 9.0.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis exploratorio

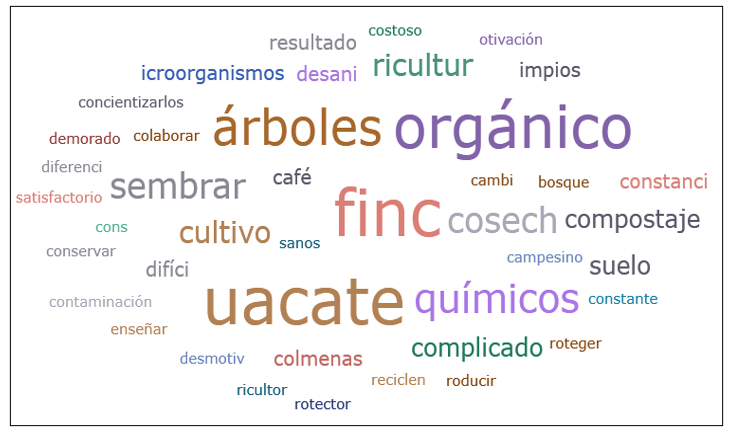

Al analizar los datos construidos en campo, a primera vista y desde la nube de palabras, resaltan 43 de ellas que, de forma recurrente, dan pistas por las principales preocupaciones de los sujetos entrevistados. Se puede señalar, principalmente, a "orgánico", "árboles", "cultivos", "cosechas", "aguacate", "finca", "químicos", "complicado", "constancia". Precisamente, en estas palabras se entiende que las narraciones oscilan entre su vida y experiencia de trabajo y con los cultivos, pero a su vez la enmarcan en lo complejo y la constancia de lo que implica hacer la transición agroecológica (Figura 1).

La percepción social acerca del proceso de transición agroecológica, en la narrativa expuesta por los entrevistados, arrojaron cerca de 36 códigos de análisis que dan cuenta, por un lado, de un sentido propositivo, afectivo y práctico, y por el otro, de la tensión que genera la experiencia de la transición. Estos sentires fueron agrupados en cuatro familias de análisis, como se muestra a continuación.

Familia 1. Percepción del agricultor acerca del proceso de transición

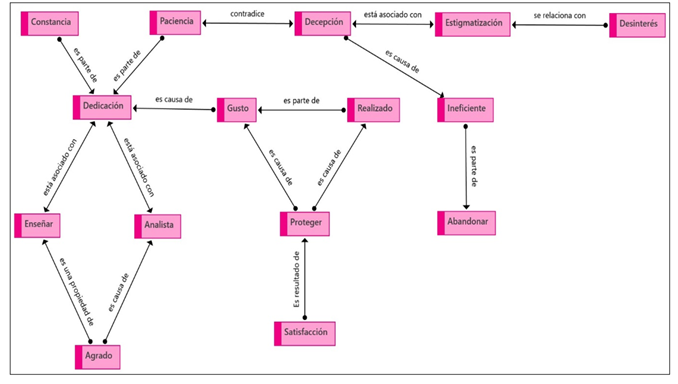

Coexiste una lucha entre la satisfacción y la decepción; afectos que movilizan hacia generar una serie de prácticas como la enseñanza de saberes, la protección de ecosistemas y la realización de procesos. La transición obliga a la constancia al momento buscar estas alternativas, esta constancia debe estar ligada con un sentido de paciencia y de cambio de perspectiva respecto con los cultivos. Para Rojas (2017), es en la relación entre las necesidades de la sociedad por avanzar en procesos emancipatorios y autónomos, donde se construye el territorio, en el marco de una lucha por sus ideales, aun cuando esto implique cambio en las formas de pensar, de actuar y de relacionarse.

Es en el día a día, segundo a segundo, una relación paciente y atenta, que se degusta y se enseña, puesto que esta posición va en contravía de las aceleradas formas de lo agroquímico. Aquí se espera y se observa, se busca y se cuida. Así pues, la protección es fundamental para estas narrativas, desde la paciencia y la transmisión de saberes, la protección tanto a nivel ecosistémico como propio, y es que lo orgánico en estas percepciones viene de una idea del cuidado transversal, dado que cultivar de una forma "limpia" es entendido tanto como ayudar al ecosistema, como al propio cuerpo proporcionándole alimentos no contaminados. Según Miranda et al. (2019) argumenta, para el caso de unas familias en Chigorodó, cómo cultivar tiene sentidos que demuestran dedicación, interés y sobre todo un cuidado propio, ya que hay que "ocupar el tiempo, sentir tranquilidad, reducir el estrés y evitar monotonías de trabajo" (p.180).

No obstante, también es una pugna entre quienes miran de afuera y lo nominalizan negativamente, como ineficiente. Esto apuntala sensaciones tales como el desánimo, por un lado, y de decepción cuando no se observan los resultados de forma tan inmediata, por el otro, lo que en la mayoría de los casos apunta hacia un sentido de abandono. Para el caso de Chigorodó, se encuentra una situación semejante en donde los productos cuando son vendidos enfrentan la situación de la escasa valoración, lo que hace que en muchos casos se abandone tal práctica de venta, y se desarrolle para el autoconsumo (Miranda et al., 2019).

Ahora bien, es importante mencionar que hay una serie de imaginarios que estigmatizan dichos procesos agroecológicos, lo que genera entre quienes emprenden la transición en luchar por nuevos sentidos, por sus procesos, y, sobre todo, desestabilizar el desinterés de las personas y de las instituciones locales. A pesar de que desgasten estas pugnas a quienes la desarrollan, se las puede entender como dinamizadoras, ya que permiten pensar a los sujetos sus transiciones agroecológicas (Figura 2).

Familia 2. Concepciones técnico-productivas

Para esta familia, se podría mencionar la existencia de una ruptura en lo que se ha entendido tradicionalmente como agricultura, dándose un distanciamiento total o parcial entre los agroquímicos y las formas alternativas de producción que están llevando a cabo las familias campesinas entrevistadas. Se relata cómo un padre de familia sostiene un cultivo de uva en una sección de la finca, agregándole abonos tradicionales y fumigando con glifosato, se señala cómo esa pequeña parte está deteriorada por tal manejo, en comparación con las otras partes administradas con producción orgánica. Para Rojas (2017) ese distanciamiento de la agricultura tradicional, en donde lo agrotóxico se entiende como comer mal, y lo agroecológico en comer/producir limpio, y las mujeres campesinas que han asistido a la escuela agroecológica, significan un mejoramiento de sus condiciones de vida.

Ahora bien, los códigos de esta familia dan cuenta de procesos, de movimientos, de constantes transformaciones. En primer lugar, la mano de obra cobra un lugar importante, puesto que dicho andar agroecológico dispone de muchas personas y actividades en donde, por un lado, se gestionan cría y sostenimiento de apicultura, lo que engrana en los procesos de polinización de los cultivos y en los cuidados de los insectos, y por el otro lado, en las diferentes preparaciones. Es importante entender que este último código refiere a todas aquellas materias, insumos, conocimientos, desarrollos y aplicaciones orgánicas. Es decir, un bioabono es una preparación, pero también el lugar y la forma en que se desarrolla la misma, pueden ser también herbicidas, orgánicos, bioinsecticidas, etc.

González y Herrera (2008), argumentan sobre cómo las comunidades indo-campesinas del Yucatán tienen un complejo sistema de interacción con las abejas, las cuales han venido manejando desde tiempos prehispánicos, donde la producción de miel, se ve favorecida por la implementación de otros cultivos diversificando así la producción de las unidades familiares.

Por otra parte, esta dinámica de preparaciones, los abonos, la mano de obra, la apicultura, está conectado con las ideas de transición. Así pues, la transición agroecológica no es un proceso general y acabado, sino que surge en la interacción entre sujetos, conocimientos, animales y plantas, las cuales están localizadas en un lugar puntual, geográfica, histórica y culturalmente. Entonces, para este caso particular, la transición es posible hacerle un seguimiento a través de los cultivos de aguacate y limón que los actores mencionan en sus experiencias. Dichos cultivos pusieron en juego conocimientos, disposiciones de trabajo y emociones, ya que, en el ámbito técnico-productivo, el clima jugó fuertemente en contra del aguacate, mientras que con el limón la experiencia fue más satisfactoria, dándose incluso negociaciones de exportación a otros países (Figura 3).

Familia 3. Saberes prácticos

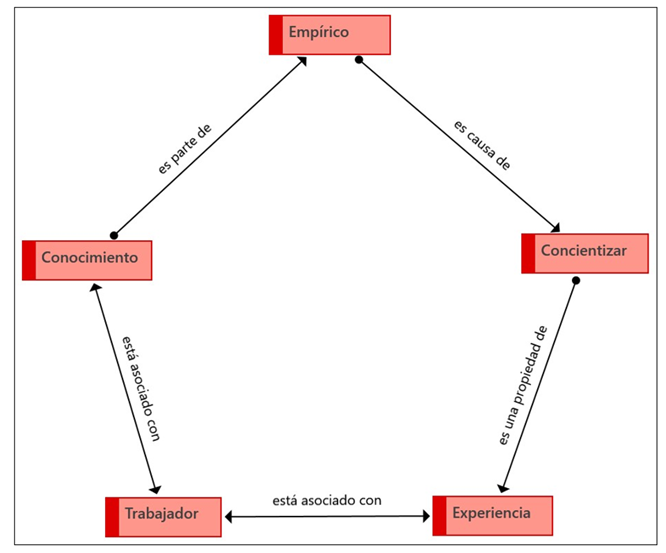

Aunque anteriormente se ha tocado un poco las cuestiones sobre el conocimiento, en esta familia se aborda con precisión el lugar de este en tales procesos de transición agroecológica. Se debe puntualizar que existe una complementación entre lo enseñado teóricamente en cursos del Sena o de extensión rural de la zona y lo que se aprende en el ámbito empírico. Todo conocimiento debe ser puesto en práctica y ajustado para cada proceso productivo, dando el caso de encontrar mejores aplicaciones de algunos bioabonos incluso que las recomendaciones de los manuales. El diálogo entre el conocimiento empírico y científico, alimentado por la experiencia, permite generar otras sensibilidades, pues quien aprende y hace lo que aprendió, quien comparte tal conocimiento y está dispuesto para situar las complicaciones que van resultando, quien ejercita y hace diariamente tales saberes, es quien genera una red de conciencia hacia lo agroecológico.

Pero este proceso de concientizar no es solo decir que la agricultura agroquímica es mala y lo otro es bueno, sino que es crear redes que transmiten conocimientos, dudas y preocupaciones, pero también soluciones en la mayoría de los casos. Para Dalmoro et al. (citado por Miranda et al., 2019) hay unas lógicas propias en este tipo de agriculturas, donde se construyen desde creencias, prácticas tradicionales, valores, simbologías, etc., lo que de una manera u otra fortalecen las formas en que se solidifican los conocimientos propios de los participantes (Figura 4).

Familia 4. Economía

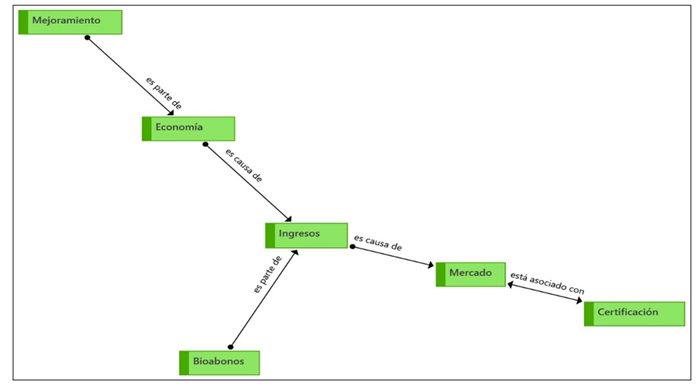

Esta sección trata de un aspecto importante para los entrevistados, precisamente sobre lo económico. Es fundamental el lugar de los ingresos para los sujetos, puesto que se mira de frente por tener entradas para un mejor sostenimiento. Hacia eso todos los relatos apuntan, sin embargo, es necesario traer a colación las problemáticas respecto con la economía, donde en muchas ocasiones los productos no se vendieron a un precio óptimo, hasta se recalca que quien lleva cosechas "contaminadas", incluso tienen mejores ventas que lo orgánico. Esto se debe a las pocas redes de comunicación y de apoyo en Guadalupe en la comercialización, puesto que, por un lado, existe un requisito para vender con el catálogo de "orgánico" y es la de poseer una certificación, la cual es sumamente complicada si es un proceso individual y sin apoyo organizativo. Por el otro, el mercado local no incentiva todo el trabajo de más realizado en cultivos "limpios", tan así que se tiene que buscar apoyo en otros departamentos y hasta de locaciones extranjeras.

Según Cadena (2009) en su estudio de las "nuevas ruralidades" en Colombia, argumenta sobre la "coherencia ecológica" en donde la producción no solo está de cara al mercado, sino también a lo ecológico, a lo organizacional, conjugando lo cultural, social y ambiental, lo que tensiona los lugares en donde se comercializan los productos y precisamente estas redes deben expandirse a ámbitos nacionales o internacionales. Tanto este aspecto como el visto en Guadalupe dialogan y se engranan en sus retos y dificultades (Figura 5).

En diálogo con lo anterior, también es preponderante la idea de no gastar mucho, de hacer economía, ya que, si se lleva una transición agroecológica, el punto fuerte es minimizar los gastos. Esta idea da fuerza a que todo cultivo limpio debe reducir de igual manera el consumo innecesario. Lo anterior aborda insumos para la construcción de un mejoramiento a nivel del planteamiento de cualquier cultivo, en donde no se gasta sino solo en lo necesario, y si se necesita abonar, los bioabonos deben estar compuestos por materiales que la misma finca da. Así pues, es fundamental esta dimensión ética en lo económico, y cabe decir que, en Cadena (2009), se encuentran consonancias, en donde la autora menciona que indagar por las ruralidades colombianas ha implicado ver más allá de lo técnico productivo, y ancla su postura en lo ético-normativo, ya que "es un proceso apoyado en la pluralidad cultural, la equidad sociopolítica, la descentralización y la participación ciudadana (p.8) ".

CONCLUSIONES

En resumen, existen espacios dentro de este municipio en donde se disputan sentidos, mercados y lugares de cara a la producción agrícola, la transición agroecológica para estas familias ha significado aprehender conocimientos, dialogar con otras personas y ponerlos en práctica en sus fincas.

El contacto y el hacer con el otro, mediado por una postura agroecológica, muestra una voluntad paciente, lenta, cuidada, pensativa, que claramente contradice lo dinámico, lo rápido y lo inmediato de lo agroquímico, que en últimas instancias termina siendo una crítica al pensamiento de la modernidad capitalista.

Esta crítica se articula con una ética del cuidado transversal, ponderando lo limpio, lo pensado a través de ensayo y error en contravía de lo contaminado tanto en el cuerpo, como en la producción. También esta ética dialoga con animales, insectos y plantas, se las escucha y se las entiende en sus dimensiones relacionales con el agricultor, que en la mayoría de los casos trata de involucrar a más personas a posicionarse dentro de esta red.

Por último, se puede colegir un sentido de economía distinta, posicionando el gastar poco, la autoproducción, las redes de apoyo y las enseñanzas del conocimiento que de una u otra manera apuntan a una vida digna y no codependiente. Es, en estos puntos, en donde las investigaciones acerca de las transiciones agroecológicas deben hacer hincapié, puesto que toda crítica al capital es una postura por construir mejores vidas para vivir.

texto em

texto em