Meu SciELO

Serviços Personalizados

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Revista Cubana de Farmacia

versão On-line ISSN 1561-2988

Rev Cubana Farm v.37 n.1 Ciudad de la Habana jan.-abr. 2003

Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos

Costo-efectividad de intervenciones alimentario-nutrimentales vs. hospitalización en pacientes colorrectales

Rafael León Rodríguez,1 Sergio Santana Porbén,2 Manuel Collazo Herrera1 y Jesús Barreto Penié3

Resumen

Se presentan los resultados obtenidos del estudio costo-efectividad realizado a 2 esquemas de intervención alimentario-nutrimental (tradicional y alternativa) empleados en pacientes seleccionados electivamente e intervenidos quirúrgicamente por cirugía radical de colon en el Hospital Clinicoquirúrgico "Hermanos Ameijeiras" y se compara dicha intervención sanitaria con la hospitalización, comprendiéndose como tal, el tiempo de estadía hospitalaria más las intervenciones quirúrgicas realizadas. Se demuestra que con los gastos incurridos en un apoyo alimentario-nutrimental, empleando dieta pobre en residuos, suplementos de ovoalbúmina y un nutriente enteral sin fibra (fresubin) en la conducta alternativa, se logró una efectividad del 100 % de casos sin fallecer, un ahorro de $ 5323,22 en los casos estudiados y una eficiencia de $ 2453,53/caso sin fallecer, que se traduce en mayores beneficios en términos de salud con el empleo de menos recursos sanitarios.

DeCS: ANALISIS DE COSTO-BENEFICIO; ANALISIS DE COSTO-EFICIENCIA; NUTRICION; TIEMPO DE INTERNACION/economía; GASTOS DE HOSPITALIZACION; ESTADO NUTRICIONAL; NEOPLASMAS DEL COLON/cirugía; ECONOMIA DE LOS ALIMENTOS.

Para un especialista en Coloproctología es conocida la repercusión que tiene la enfermedad colorrectal maligna sobre el estado nutricional del paciente. Un estudio retrospectivo realizado en el Hospital Clinicoquirúrgico "Hermanos Ameijeiras" demostró que el 4,3 % de los pacientes admitidos en 1998 para cirugía radical de cáncer de colon estaban desnutridos. Un estudio prospectivo efectuado un año más tarde reveló una tasa de 20,7 % de casos desnutridos (Llovera Ruiz JA. Efectividad de la intervención alimentaria y nutrimental en el tratamiento quirúrgico del cáncer colorrectal. Trabajo de terminación de residencia en Coloproctología. Hospital Clinicoquirúrgico "Hermanos Ameijeiras". La Habana, 2000). Aunque los estimados reportados y el diseño del estudio puedan ser contestados, lo cierto es que entre la tercera y la cuarta parte de los enfermos colorrectales malignos está desnutrido en el momento de considerar una conducta médico-quirúrgica.

Se ha documentado extensamente la influencia deletérea de la desnutrición energético-nutrimental (DEN) sobre el estado de salud del paciente colorrectal y su respuesta al tratamiento médico-quirúrgico. La DEN incrementa la morbilidad y mortalidad hospitalaria, la estadía hospitalaria y los costos de la atención médica.1

A pesar de los resultados favorables observados con un apoyo nutricional perioperatorio, todavía existen administrativos y directivos que ponen en duda estos beneficios y le niegan al paciente colorrectal maligno el acceso a estos recursos bajo el pretexto de los gastos de las prestaciones, la ausencia de presupuestos para afrontar gastos que a primera vista podrían parecer innecesarios y el incremento (injustificado) de los costos de la atención médica si se incluyeran paquetes personalizados de apoyo nutricional, máxime si están obligados a actuar dentro de un escenario donde los recortes presupuestarios son la regla, pero no la excepción.2

Estas nuevas realidades exigen de los prestadores de cuidados nutricionales, el empleo de las herramientas del cálculo económico para demostrar el impacto positivo de los esquemas de intervención alimentario, nutrimental y metabólico sobre los presupuestos hospitalarios.

En el presente trabajo se analiza la influencia que tiene la intervención alimentario-nutrimental sobre la hospitalización en pacientes colorrectales malignos, entendiéndose por hospitalización, no solamente al tiempo de estadía hospitalaria del paciente sino también incluye las intervenciones quirúrgicas hemicolectomía y relaparatomía (en aquellos casos que fue necesario realizarla), con sus correspondientes estancias en sala de recuperaciones.

Con el objetivo de ayudar a la toma de la decisión para mejorar la eficiencia de los servicios de Coloproctología en el Sistema Nacional de Salud se realizó el estudio costo-efectividad de las intervenciones alimentario-nutrimentales, a fin de conocer su impacto sobre la hospitalización, determinar los costos y los efectos de estas intervenciones sanitarias empleadas, evaluar los niveles de eficiencia alcanzados, para posteriormente poder desarrollar una estrategia en los tratamientos a aplicar, sobre la base de la efectividad clínica comprobada y la conveniencia económica en la utilización de los novedosos esquemas nutricionales.

Métodos

Se realizó un estudio ambispectivo de 78 casos, en la fase retrospectiva se revisaron las historias clínicas de 52 pacientes seleccionados electivamente, a los que se le realizó una cirugía radical de colon; la información recuperada se empleó para establecer la respuesta natural del paciente ante la intervención quirúrgica en ausencia de terapia nutricional (esquema tradicional), en el cual, la vía oral se cierra en el día del acto quirúrgico y cuando se reabre se hace con una dieta líquida, que progresa hacia una dieta libre (pasando por una dieta blanda), en caso de buena tolerancia.

En la fase prospectiva, se siguieron 26 pacientes que llenaron los requisitos para una cirugía radical de colon, la información recuperada se empleó para establecer la respuesta natural del paciente ante la intervención quirúrgica en presencia de terapia nutricional (esquema alternativo), en el cual los pacientes se beneficiaron de un paquete personalizado de nutrición que consistió en una dieta pobre en residuos, suplementos de ovoalbúmina y un nutriente enteral sin fibra (fresubin), sin la necesidad de poner en estado de reposo el intestino.

El trabajo se desarrolló en 2 partes, en la primera, se procedió a la recolección y procesamiento de los datos y evaluación clínica de los resultados observados después de la cirugía radical de cáncer de colon y una segunda parte que consistió en la evaluación económica de los 2 tipos de tratamientos (tratamiento nutrimental y hospitalización) en la cual se procedió a la determinación de la efectividad, cálculo de los costos de los tratamientos por paciente, determinación de los importes totales y el cálculo de la eficiencia de los diferentes esquemas estudiados.

Variables objetos de estudio

Efectividad. Uno de los elementos indispensables en la práctica clínica es el conocimiento de la efectividad o el grado en el que una determinada interacción, procedimiento o servicio puesto en práctica logra lo que pretende conseguir en términos de la salud para los pacientes.3,4 Por lo que al realizar un estudio económico, uno de los elementos fundamentales a determinar es necesariamente este parámetro.

Durante la primera etapa de cada conducta estudiada (tradicional o alternativa), el indicador común en que se expresó la efectividad fue el porcentaje de casos sin complicaciones. Así mismo, cuando se analizó la segunda etapa de ambas conductas en la cual se incluyeron aquellos casos que presentaron complicaciones luego de la intervención quirúrgica, se empleó como indicador de la efectividad, el porcentaje de casos sin fallecer.

En este sentido, la efectividad de las intervenciones nutrimentales se pudieron medir por la acción que presentaron los tratamientos nutricionales y farmacológicos empleados para disminuir los porcentajes de las complicaciones e incrementos en la estadía hospitalaria, así como los fallecimientos que se pudieron presentar durante la etapa posoperatoria de este tipo de cirugía.

Costos. Dada las condiciones de realización del trabajo, los costos que se incluyen en el presente estudio son costos directos. Los costos indirectos han sido excluidos, debido a la pobre disponibilidad de estos datos. Los costos utilizados provienen de las siguientes fuentes de información: Viceministerio de Economía Ministerio de Salud Pública, Medicuba, Empresa Farmacéutica "Juan R. Franco," Listado de Comedores Obreros Ministerio de Comercio Interior, Proyección Año 2000: Listado de Importaciones Ministerio de Comercio Interior, Departamento de Desarrollo Social Ministerio de Economía y Planificación, Departamento de Economía Hospital Clínicoquirúrgico "Hermanos Ameijeiras" y Servimed.

La base de cálculo que se utilizó para la estimación de los costos totales de las intervenciones alimentario-nutrimentales (tabla 1) en cada etapa de los esquemas estudiados, fue el costo unitario de la dieta consumida por un paciente por día, obteniéndose el costo unitario para cada tipo de dieta propuesta. Para el caso del esquema nutrimental alternativo, se tuvo en cuenta el costo del nutriente enteral sin fibra fresubin (Fresenius, Alemania), se que orientó junto con la dieta pobre en residuo y el suplemento de ovoalbúmina.

TABLA 1. Estimación de los costos en USD de las intervenciones alimentario- nutrimentales

| Tipo de dieta | Desayuno/día ($) | Merienda/día ($) | Comidas/días ($) | Importe total ($) |

| Líquida | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 1,50 |

| Blanda | 0,20 | 0,60 | 1,58 | 2,38 |

| Libre | 0,25 | 0,60 | 1,98 | 2,83 |

| Pobre en residuos | 0,20 | 0,60 | 2,28 | 3,08 |

| Nutriente enteral | - | 5,25 | - | 5,25 |

Fuentes: Listado de Comedores Obreros (Ministerio de Comercio Interior). Proyección Año 2000: Listado de Importaciones (Ministerio de Comercio Exterior). Departamento de Desarrollo Social (Ministerio de Economía y Planificación). MEDICUBA.

La base de cálculo que se utilizó para la estimación de los costos totales de hospitalización/paciente fue el costo unitario de 1 cama real/día en la sala de cirugía ($41,70/día estancia hospitalaria, sin incluir desayuno, meriendas y comidas), para el caso sin complicaciones. Cuando se presentaron las complicaciones, se le adicionó el costo de una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos ($167,00/día estancia hospitalaria).

Otro elemento que se tuvo en cuenta en los costos de la hospitalización fueron las intervenciones quirúrgicas realizadas. En la primera etapa de cualquiera de los 2 esquemas estudiados se aplicó el costo de la hemicolectomía ($ 960,00/paciente). En el caso de que se presentaran complicaciones (como se previó en la segunda etapa de cada esquema), se le adicionó el costo de la relaparatomía ($ 600,00/paciente). En cualquier caso, el costo de la cama en la sala de recuperación fue incluido.

Las estimaciones de los costos de los esquemas utilizados se compararon entre sí, para calcular los ahorros diferenciales que ofrece uno de los esquemas estudiados en relación con el otro.

Para la equiparación de las 2 monedas (peso cubano y dólar norteamericano), se utilizó la tasa de cambio que tiene prevista el Ministerio de Economía y Planificación para la realización de estudios de evaluación económica ($1 peso cubano = $1 USD).

Importes totales

Estos se determinaron a partir de los costo/paciente, multiplicado por el número de pacientes tratados.

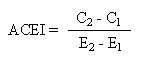

Costo-efectividad. El análisis costo-efectividad es una forma de evaluación económica que compara los efectos positivos o negativos de un mismo programa o intervención sanitaria. Los costos se valoran en unidades monetarias y los beneficios en unidades de efectividad que dependen de lo que se está evaluando.5-7 Una vez que se dispuso de todos los costos y efectos de las opciones comparadas y que se eligieron las unidades en que se midieron los efectos (el tipo de análisis), se relacionaron esos elementos para comparar la eficiencia de las opciones estudiadas y poder establecer el análisis costo-efectividad medio (ACEM) y análisis costo-efectividad incremental (ACEI), permitiendo de esta manera establecer los criterios de decisión económica para la ayuda de la toma de la decisión.8-10

Para el caso del ACEI, este se determinó para la primera etapa de ambas intervenciones sanitarias (conducta alternativa vs. conducta tradicional) mediante la expresión siguiente:

Donde C1 y C2 son los costos promedio por paciente de los esquema conducta tradicional y alternativa respectivamente. E1 y E2 son las efectividades (número de casos sin complicaciones) de los esquemas tradicional y alternativo respectivamente.

Establecimiento de la simulación. Cuando se desea realizar un estudio económico donde se comparan 2 o más modelos a seguir, en los cuales las poblaciones estudiadas son numéricamente diferentes, se requiere realizar una simulación mediante la cual se equiparan las poblaciones objeto de estudio. En nuestro caso, se simuló que ambas conductas se aplicaban a 26 pacientes cada una (52 pacientes en total). Ello permitió llegar a conclusiones válidas para cualquier población, sin tener en cuenta el sesgo introducido por los tamaños diferentes de las muestras.

Resultados

Fueron evaluadas comparativamente las 2 intervenciones alimentario-nutrimentales para los pacientes intervenidos quirúrgicamente por cáncer colorrectal (52 casos en total). En tal sentido se obtuvieron los siguientes resultados que aparecen en las tablas 2, 3, 4 y 5.

En la tabla 2, se comparan los resultados obtenidos de los importes totales de la primera etapa y del tratamiento completo (tradicional y alternativo) de ambos esquemas, en la cual podemos observar que el importe total del esquema conducta tradicional ($ 41149,42) fue menor que el importe total del esquema conducta alternativa ($ 45090,50), con una diferencia de $ 3941,08 a favor del primero. Cuando se analiza el tratamiento completo, el esquema conducta alternativa presentó una diferencia de $ 5323,22 a su favor.

TABLA 2. Comparación final de los importes totales de los esquemas conducta tradicional vs. conducta alternativa. Resumen

| Tratamiento | Primera etapa Importes totales | Tratamiento completo Importes totales | ||||

| Conducta tradicional ($) | Conducta alternativa ($) | Diferencia ($) | Conducta tradicional ($) | Conducta alternativa ($) | Diferencia ($) | |

| Intervención alimentario-nutrimental | 802,10 | 2282,80 | (1480,70) | 990,26 | 2465,99 | (1475,73) |

| Hospitalización | 40 347.32 | 42 807,70 | (2460.38) | 68 125,05 | 61 326,10 | 6798,95 |

| Total | 41 149,42 | 45 090,50 | (3941,08) | 69 115,31 | 63 792,09 | 5323,22 |

El análisis se realizó para 26 pacientes incluidos en cada esquema según la simulación realizada.

En la tabla 3, se resumen los resultados obtenidos en la primera etapa de ambos esquemas en cuanto a: 1) costo promedio del tratamiento por paciente, 2) importes totales, 3) efectividad de los tratamientos, 4) análisis costo-efectividad medio (eficiencia) y 5) número de casos no complicados y complicados relacionados con el estado nutricional del paciente. Se destaca el esquema conducta alternativa frente al esquema conducta tradicional en cuanto a la eficiencia, con una diferencia a su favor de $ 281,51/caso sin complicaciones. En cuanto a la efectividad de ambos esquemas en la primera etapa, la conducta alternativa presentó una efectividad del 73,08 % contra el 59,62 % de la conducta tradicional. En cuanto a los importes totales y por lo tanto los costos promedio por paciente no sucede lo mismo, en estos casos, el esquema conducta tradicional presentó ventajas sobre el esquema conducta alternativa.

TABLA 3. Comparación final de los esquemas conducta tradicional vs. conducta alternativa primera etapa. Resumen

| Tratamiento | Costo promedio Tratamiento | Importe total Tratamiento | Efectividad del Tratamiento | ACEM Tratamiento | Resultados obtenidos | Resultados obtenidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ($/paciente) | ($) | (% casos sin complicaciones) | ($/casos sin complicaciones) | (Casos sin complicaciones) | (Casos complicados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL "PEDRO KOURÍ" Estudio de la resistencia en una cepa de Culex quinquefasciatus, procedente de Medellín, ColombiaDr. Juan Bisset,1Lic. María Magdalena Rodríguez,2Lic. Cristina Díaz2 y Téc. Alain Soca3 RESUMENPara conocer el estado de la resistencia en una cepa de Culex quinquefasciatus, procedente de una localidad de la ciudad de Medellín, Colombia, se determinaron los niveles de susceptibilidad y/o resistencia a 5 insecticidas organofosforados (malatión, metil-pirimifos, clorpirifos, temefos y fentión), 4 piretroides (cipermetrina, deltamemetrina, permetrina y lambdacialotrina) y un carbamato (propoxur). Se observó resistencia a todos los insecticidas organofosforados, aunque con valores relativamente menores para metil-pirimifos y fentión. No se encontró resistencia a los piretroides lambdacialotrina y cipermetrina, ni al carbamato propoxur, insecticidas que pueden ser muy útiles para el control de mosquitos de Colombia. Se demostró mediante el uso del sinergista piperonil butóxico que las oxidasas de función múltiple desempeñaron una función importante en la resistencia a los insecticidas organofosforados y piretroides. El uso del S.S.S. tributil fosfotritiado reveló que la sobreproducción de esterasas inespecíficas constituyó un mecanismo de resistencia para los insecticidas organofosforados, excepto metil-pirimifos y para los piretroides excepto lambdacialotrina. Este resultado debe tenerse en cuenta en las estrategias que se vayan a usar para el control de Culex quinquefasciatus de Colombia. Estos 2 mecanismos de resistencia no son responsables de la resistencia al carbamato propoxur. El análisis electroforético reveló la presencia de las esterasas B1, A6 y B6, que presumimos tienen una función importante en la resistencia. Descriptores DeCS: RESISTENCIA A INSECTICIDA; INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS; PIRETRINAS; CARBAMATOS; CONTROL DE MOSQUITOS; CULEX; COLOMBIA. Culex quinquefasciatus Say, 1823, es un importante vector de la filariasis de Bancrofti, y desempeña una función importante en la transmisión de algunas encefalitis.1 Es uno de los mosquitos que mejor se ha adaptado a las más diversas condiciones y modalidades del hábitat humano.2 Los insecticidas organosfosforados han sido usados con amplitud para el control del complejo Culex pipiens, principalmente Culex pipiens y Culex p. quinquefasciatus en muchos países.3-7 Se han iniciado algunos estudios de resistencia a insecticidas y sus mecanismos bioquímicos para el control de Aedes aegypti en Colombia (comunicación personal), sin embargo, poco se conoce con respecto a esto en Culex quinquefasciatus. En este trabajo nos trazamos como objetivo realizar un estudio completo de la resistencia en Culex quinquefasciatus a diferentes grupos de insecticidas químicos, así como sus mecanismos de resistencia, con vistas a aportar información que contribuya al control de este vector en Colombia. MétodosSe utilizaron 2 cepas de mosquitos:

En los bioensayos se emplearon 5 réplicas correspondientes a dosis diferentes de cada concentración de insecticida (20 larvas por réplica), las cuales causaron entre 2 y 98 % de mortalidad. Todas las soluciones se ajustaron a un volumen final de 1 mL con acetona. Esta concentración de acetona no causó mortalidad en los controles. La acción de los sinergistas se determinó exponiendo las larvas a concentraciones subletales de S,S,S tributil fosfotritiado (DEF) (0,4 mL de 0,01 %) y de piperonil butóxido (PB) (0,8 mL de 0,001 %) durante 4 h previo a la adición de los insecticidas. La lectura de las mortalidades se realizó a las 24 h, la CL50 y la CL90 se hallaron mediante un programa Probit-log.8 Las pruebas bioquímicas se realizaron en larvas de cuarto estadio, las muestras fueron homogeneizadas en 200 mL de buffer fosfato (0,02 M; pH 7,5) a 4 oC de temperatura. Se determinó la actividad de la acetilcolinesterasa (AchE) normal e inhibida con propoxur según el método de Hemingway.9 La actividad de las esterasas se determinó en las larvas individualmente según el método de Peiris & Hemingway. En ambos casos se encontró la frecuencia de los genes de la resistencia, y se asumió que la población está en equilibrio de Hardy-Weinberg. Se realizó electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE) 7,5 %, para la identificación de las esterasa, se aplicaron 10 ?L de muestra + 10 mL del marcador xilen cianol (0,02 % de xilen cianol en sacarosa al 15 %). La corrida se realizó a 200 V durante 1 h aproximadamente. Para la coloración se sumergieron los geles en 50 mL de buffer fosfato que contenía 4 mL de cada uno de los sustratos inespecíficos de las esterasas (a-naphtyl acetato y de b-naphtyl acetato) y se le añadió 0,5 g del colorante fast-blue RR. El gel se sumergió en ácido acético al 10 % para fijar la coloración de las bandas. ResultadosLa cepa susceptible de referencia S-Lab, procedente de UC, Riverside, California fue testada para todos los insecticidas organofosforados, piretroides y para el carbamato propoxur (tabla 1) y se utilizó para el cálculo de los valores de FR50 y FR90 de la cepa de Colombia. TABLA 1. Valores de concentraciones letales (CL50 y CL90) calculados para 3 insecticidas organofosforados (malatión, metil-pirimifos y clorpirifos), 4 piretroides (cipermetrina, deltametrina, permetrina y lambdacialotrina), y un carbamato (propoxur) en la cepa de Culex quinquefasciatus S-LAB

* Valores de la pendiente de la línea de regresión Probit-log. Resistencia a insecticidas organofosforados. En la tabla 2 se muestra el factor de resistencia (FR50 y FR90) calculado a partir de los valores de CL50 y CL90 respectivamente, para los insecticidas organofosforados malatión, metil-pirimifos, clorpirifos, temefos y fentión. El valor de resistencia más elevado resultó el mostrado a temefos (Abate), con un valor de FR50 de 533x, seguido de clorpirifos 212,5x y malatión 33,81x, lo cual puede ser el resultado de las actuales medidas de control de vectores en Colombia, que incluyen el uso de temefos para el control de larvas de Aedes aegypti y malatión en rociado espacial para los adultos. Se observó menor resistencia a metil-pirimifos y fentión, lo cual los hace buenos candidatos para el uso como insecticidas alternativos para el control de esta especie en Colombia. Los valores altos de las pendientes (b*), observados para todos los organofosforados indicó que la resistencia a estos insecticidas es estable y homogénea. TABLA 2. Valores de concentraciones letales (CL50 y CL90) observados en una cepa de Culex quinquefasciatus procedente de Medellín, Colombia; así como los valores del factor de resistencia (FR50 y FR90), para 3 insecticidas organofosforados (malatión, metil-pirimifos y clorpirifos), 4 piretroides (cipermetrina, deltametrina, permetrina y lambdacialotrina) y 1 carbamato (propoxur)

* Valores de la pendiente de la recta de regresión. Resistencia a insecticidas piretroides. En la tabla 2 se muestran los niveles de susceptibilidad y/o resistencia para los insecticidas piretroides cipermetrina, deltametrina, permetrina y lambdacialotrina. Sólo se encontró resistencia a deltametrina y permetrina, con valores de FR50 de 12,17x y 16,93x respectivamente, lo cual indica que estos insecticidas resultan inefectivos para el control de esta especie en Colombia. Sin embargo, no se observó resistencia a cipermetrina ni a lambdacialotrina, con valores de FR50 de 0,538 y 0,57 respectivamente, insecticidas que pueden ser muy útiles para el control de vectores en Colombia, ya sea de forma individual o alternados; por ejemplo, con insecticidas organofosforados como metil-pirimifos y fentión. Determinación in vivo del mecanismo de resistencia de oxidasas de función múltiple. Las enzimas oxidasas de función múltiple (OFM) constituyen un mecanismo de resistencia para el insecticida piretroide permetrina (tabla 3), con un valor de FS mayor que 5 (5,81); sin embargo, desempeña una insignificante función para los insecticidas organofosforados temefos (FS de 1,95) y clorpirifos (FS de 1,41) y el carbamato propoxur (FS de 2,73) No tiene ninguna función en la resistencia a los organofosforados (malatión, metil-pirimifos y fentión), ni para los piretroides deltametrina, cipermetrina y lambdacialotrina con valores de factor de sinergismo (FS) menores que 1. Determinación in vivo del mecanismo de resistencia de esterasa. Se utilizó el sinergista S,S,S tributil fosfotritiado, los resultados se muestran en la (tabla 4). Como muestra esta tabla, los valores del factor de sinergismo resultaron ele-vados para todos los insecticidas organofos-forados, el que resultó menos afectado fue el metil-pirimifos con un valor de FS de 5,13: lo cual nos indica que las esterasas desempeñan una función importante en la resistencia de Culex quinquefasciatus en Colombia a los insecticidas malatión (FS: 6,26), clorpirifos (FS: 15,45), temefos (FS: 43) y fentión (FS: 19,54). TABLA 3. Valores de CL50 y CL90 y factor de sinergismo (FS), calculados para 5 insecticidas organofosforados (malatión, metil-pirimifos, temefos, fentión y clorpirifos), 4 piretroides (deltametrina, permetrina, cipermetrina y lambdacialotrina) y un carbamato (propoxur), en una cepa de Medellín, Colombia, mediante el sinergista piperonil butóxido (PB)

* Valores de la pendiente de la recta de mortalidad vs. dosis. FS= CL50 insecticida solo/ CL50 insecticida + sinergista. TABLA 4. Valores de CL50 y CL90 y factor de sinergismo (FS), calculados para 5 insecticidas organofosforados (malatión, metil-pirimifos, clorpirifos, abate y fentión), 4 piretroides (permetrina, deltametrina, cipermetrina y lambdacialotrina) y un carbamato (propoxur), valores de la pendiente (b) en una cepa de Medellín, Colombia, mediante el sinergista S,S,S tributil fosfotritiado (DEF)

Las esterasas no tienen una función importante en la resistencia a deltametrina y cipermetrina, con valores de FS menores que 1 (0,58 y 0,13), respectivamente; sin embargo, sí lo son en la resistencia a permetrina y lambdacialotrina, con valores de FS de 155 y 10. Determinación in vitro de la frecuencia genotípica en los mecanismos de resistencia de esterasas y acetilcolinesterasa. En la cepa de Culex quinquefasciatus de Medellín, la frecuencia de esterasas fue elevada (1) y no resultó así para la AchE (0,3). Estos resultados explican la resistencia observada a los diferentes grupos de insecticidas testados, afectados por estos mecanismos de resistencia (por ejemplo, la baja resistencia a propoxur está bien relacionada con la baja frecuencia de AchE), aunque pueden estar operando también otros mecanismos de resistencia no identificados. Se realizó electroforesis en gel de poliacrilamida para determinar el tipo de esterasa involucrada en la resistencia a insecticidas en la capa de Medellín, Colombia. En la figura se representa el zimograma donde se observan las esterasas B1-A6-B6.

|