Introducción

En Colombia, la ganadería de leche es un importante reglón de la economía. En las zonas de alta montaña 90 % de los productores son pequeños, los que se sustentan de la actividad ganadera que contribuye a su seguridad alimentaria (Mora et al., 2017). No obstante, las prácticas agropecuarias inadecuadas, además de la variabilidad climática que provoca el cambio climático, han afectado la sostenibilidad de estos ecosistemas. Se prevé que en los próximos 50 años la expansión agropecuaria podría provocar la pérdida de, al menos, 25 % de la biodiversidad que existe en estas zonas de vida (Lanz et al., 2018; Cardona-Iglesias et al., 2020). Estos sistemas productivos presentan poca eficiencia en la producción, lo que aumenta la excreción de compuestos nitrogenados al medio ambiente y la emisión de gases efecto invernadero (GEI), como es el metano (CH4) (Vargas-Martínez et al., 2018; Cardona et al., 2022). La transición hacia sistemas sostenibles para las ganaderías de alta montaña es una necesidad inmediata, ya que en estas zonas de vida es donde se produce la mayor cantidad de recursos naturales, como es el agua, que es un recurso que utiliza la población de los campos y las ciudades (Molina-Benavides y Sánchez-Guerrero, 2017).

La ganadería de leche de alta montaña del departamento de Nariño es uno de los sistemas agropecuarios más representativos de la región y, además, forma parte de los cinco núcleos más productivos de Colombia (DNP, 2014). La mayoría de los productores de esta zona tiene una superficie de tierra menor a cinco hectáreas (Haller y Branca, 2020), 60 % de los predios poseen ocho vacas o menos, y 80 % de sus áreas están sembradas con pasto kikuyo [Cenchrus clandestinus (Hochst. Ex Chiov.) Morrone], lo que conlleva a la implementación de monocultivos forrajeros que afectan la biodiversidad y la calidad nutritiva (Reyes-Palomino y Cano-Ccoa, 2022). El resultado evidente se traduce en la baja producción de leche, la inestabilidad en su producción y en los precios y la baja rentabilidad, acrecentada por los incrementos en que incurre el productor por el uso indiscriminado de suplementos concentrados comerciales de alto costo (Portillo-Lopez et al., 2019 ).

Es necesario desarrollar estudios de investigación en estos sistemas de producción, de modo que sus resultados contribuyan a mitigar los problemas ambientales y económicos que genera la ganadería especializada en lechería. A su vez, dichos resultados podrían contribuir a la solución de los problemas de estacionalidad del forraje. En este contexto, los sistemas silvopastoriles (SSP) se presentan como una alternativa que puede ayudar a recuperar zonas degradadas por sistemas agropecuarios intensivos, diversificar la producción, reducir las emisiones de GEI, así como maximizar la producción de alimentos y garantizar la oferta de nutrientes (Murgueitio et al., 2015).

El objetivo de esta investigación fue identificar las especies arbóreas y arbustivas más utilizadas en sistemas silvopastoriles de alta montaña del departamento de Nariño, como una opción de reconversión social, ambiental y económica.

Materiales y Métodos

La investigación se enfocó desde una perspectiva mixta y se basó en el proceso metodológico de Investigación Acción Participativa (IAP) (Sirvent y Rigal, 2012). Es parte del proyecto Mejoramiento de la oferta forrajera, optimización de sistemas de alimentación y aseguramiento de la calidad e inocuidad de leche en el trópico alto del departamento de Nariño, financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). Entre los diversos resultados que se mostraron en este trabajo se halla la identificación de la vegetación arbustiva y arbórea utilizada para la alimentación del ganado bovino en los sistemas de lechería especializada de alta montaña de Nariño, la implementación y el manejo de SSP y el fortalecimiento de capacidades.

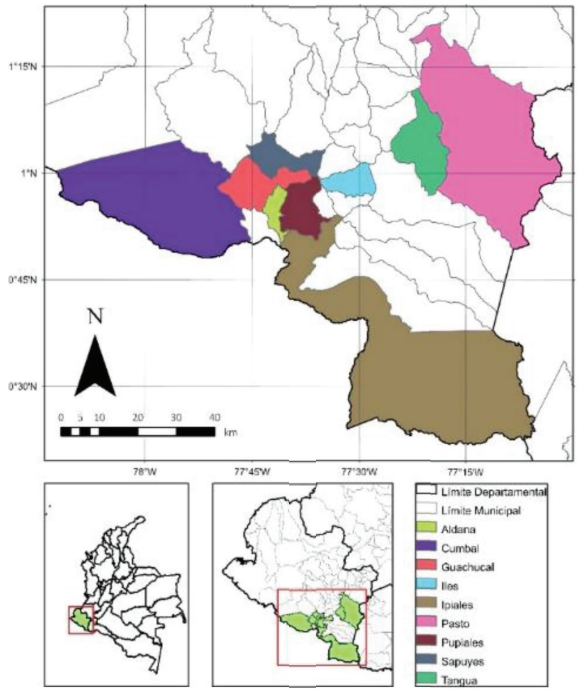

Localización. La investigación se llevó a cabo en la cuenca lechera del departamento de Nariño (fig. 1), que está conformada por las siguientes subcuencas: Pupiales, en donde se ubican los municipios de Aldana, Iles, Ipiales y Pupiales; Guachucal, integrada por los municipios de Cumbal, Guachucal, Sapuyes, y Pasto, conformada por Pasto y Tangua.

Figura 1 Localización de los municipios seleccionados para la caracterización de especies arbóreas y arbustivas presentes en las subcuencas lecheras de alta montaña del departamento de Nariño.

Esta cuenca se encuentra entre los 2 750 y 3 303 msnm en la zona de vida Bosque Seco-Montano Bajo (bs-MB) (Holdridge, 1996), con medias anuales de temperatura, precipitación y humedad relativa de 13 °C, 967 mm y 75 %, respectivamente (Bacca-Acosta et al., 2020).

Procedimiento experimental. La investigación se enfocó desde una perspectiva mixta y se basó en el proceso metodológico de Investigación Acción Participativa (IAP) (Sirvent y Rigal, 2012).

Identificación de especies leñosas utilizadas para la alimentación del ganado bovino en los sistemas de lechería. Se empleó un diseño no probabilístico de muestreo intencional. Se seleccionaron entre las tres subcuencas 200 predios de productores de leche bovina. Se usaron los criterios de selección: a) disposición del propietario del predio para participar en el proceso de identificación, b) fácil acceso al predio, c) pertenencia a una asociación de productores de leche, d) referencias de otros productores que sean líderes en trabajos de ganadería con diferentes actores de la región y que hayan desarrollado estrategias en ganadería sostenible.

Se aplicó una encuesta semiestructurada, donde se consideraron las variables información general del predio: área del terreno (ha), altitud (msnm), género (femenino o masculino), experiencia ganadera (años), vinculación a la asociación (años), tipo de especies arbóreas y arbustivas utilizadas para alimentación animal y conservación de los recursos naturales suelo y agua. A partir de la información recopilada, se elaboró una base de datos en Excel, donde se transcribió cada uno de los componentes de la encuesta por municipios. Posteriormente, se realizó un análisis descriptivo por medio del programa SPSS v. 22.0.

Implementación y manejo de los SSP. A partir de la caracterización de la vegetación funcional, de la información disponible en la bibliografía local y de las conclusiones de las mesas de trabajo en las que participaron ganaderos, asociaciones comunitarias, entes gubernamentales, organizaciones sin ánimo de lucro, universidades y profesionales agropecuarios, se diseñó y estableció en el centro de investigación Obonuco de AGROSAVIA, una vitrina silvopastoril con especies arbóreas y arbustivas forrajeras promisorias para la zona altoandina de Nariño.

Jornadas de transferencia de tecnología. Desde la mejora e implementación de la vitrina silvopastoril en el 2017 hasta el 2022, se realizaron actividades para promover el intercambio de experiencias y saberes para un público diverso.

Resultados y Discusión

Caracterización general de las fincas e identificación de especies leñosas utilizadas para la alimentación del ganado bovino. Los encuestados se clasificaron como pequeños productores, cuyas fincas tenían un área promedio de 7,64 ha y menos de diez animales, con una ocupación de ganadería en el predio de 93 % en relación con el área total de su finca. En 30 % de los predios se observó gran participación de la mujer en actividades ganaderas, como la siembra y el manejo de especies vegetales para los SSP. Los productores tenían 22 años de experiencia en actividades ganaderas como promedio y ocho en iniciativas de trabajo en proyectos ganaderos con diferentes actores del territorio. El 81 % de los ganaderos tenía en sus fincas especies arbustivas o arbóreas, utilizadas en arreglos silvopastoriles: barreras rompevientos (80 %), cercas vivas (70 %), árboles dispersos (60 %) y bancos de forraje (10 %) con manejo y uso poco definido. La ocupación media de los SSP representa 6 % del área total de las fincas caracterizadas.

Al aplicar las encuestas, el porcentaje de percepción de uso de las diferentes leñosas que tienen los productores en los SSP de alta montaña permitió identificar las especies más utilizadas en la alimentación de bovinos, ovinos y cuyes. Estas especies fueron: Acacia melanoxylon R.Br. (acacia negra), Alnus acuminata Kunth, Sambucus peruviana Kunth, Sambucus nigra subsp. peruviana (Kunth) Bolli, Smallanthus pyramidalis (Triana) H.Rob., Braccharis latifolia (R.&P.) Pers. y Sambucus nigra L. (tabla 1).

Tabla 1 Especies arbóreas y arbustivas forrajeras más utilizadas en los sistemas silvopastoriles de alta montaña en el departamento de Nariño.

| Estrato | Familia | Nombre científico | Nombre común | Tipo de uso | Percepción de uso de los productores, % |

|---|---|---|---|---|---|

| Arbóreo | Leguminosae | Acacia de madera negra | Cercas vivas Ramoneo Sombrío Leña | 74,0 | |

| Betulaceae | Aliso | Cercas vivas Ramoneo Sombrío Leña | 47,5 | ||

| Myrtaceae |

|

Eucalipto | Cercas vivas Madera Sombrío | 42,1 | |

| Cupressaceae |

|

Ciprés | Barrera vivas Madera Sombrío | 22,0 | |

| Meliaceae |

|

Cedro | Cercas vivas Madera Sombrío | 9,0 | |

| Arbustivo | Asteraceae |

|

Chilca | Cercas vivas Barreras vivas Alimentación de rumiantes | 51,0 |

| Leguminosae |

|

Retamo espinoso | Cercas vivas Barreras vivas Alimentación de rumiantes | 33,0 | |

| Euphorbiaceae |

|

Pillo | Cercas vivas | 27,0 | |

| Boraginaceae |

|

Mote | Cercas vivas | 26,0 | |

| Asteraceae | Colla negra | Corte y acarreo, cerca | 23,0 | ||

| Adoxaceae | Sauco | Corte y acarreo, cerca | 22,0 | ||

| Adoxaceae |

|

Tilo | Corte y acarreo, cerca | 22,0 |

En el trópico alto del departamento de Nariño existen pocos estudios sobre SSP (Navia et al., 2017). Muñoz et al. (2014) consideran que, en Colombia, la agroforestería pecuaria en las regiones de alta montaña se ha establecido y manejado de forma empírica mediante el uso de tecnologías tradicionales. Sin embargo, estas últimas han contribuido a mejorar las propiedades biológicas, físicas y químicas del suelo, a regular el régimen hídrico y a fijar el nitrógeno al suelo. Esto las convierte en una estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático en el contexto del calentamiento global (Murgueitio et al., 2015).

Todos los intentos de transferir el conocimiento, considerando el saber local, son importantes para promover la ganadería sostenible, especialmente si se tiene en cuenta que en la productividad del sistema influye la variabilidad climática (Escobar-Pachajoa et al., 2019; Quiñones-Chillambo et al., 2020). Fomentar el uso de especies forrajeras leñosas, adaptadas a las condiciones edafoclimáticas de la región, como las mencionadas anteriormente, constituye una estrategia nutricional adecuada en los sistemas ganaderos para afrontar la estacionalidad forrajera y aumentar la producción y la calidad de la leche (Guatusmal-Gelpud et al., 2020). Es también una alternativa de mitigación y adaptación de los sistemas ganaderos de alta montaña al cambio climático (Bacca-Acosta et al., 2022).

Con relación a esta investigación, Navia et al. (2017) observaron que las especies arbóreas S. nigra, Acacia mangium Willd., Salix humboldtiana Willd. y A. acuminata se usan como cercas vivas y de manera ocasional para la alimentación animal. La obtención de madera es lo que motiva el uso de estas especies arbóreas en fincas ganaderas de alta montaña (Muñoz. et al., 2014). A partir de ellas se obtienen postes para renovar las cercas y constituyen una fuente económica alterna al comercializarse la leña. Por tanto, es necesario también fomentar la investigación de productos forestales no maderables, así como los pagos por servicios ambientales (PSA).

Vitrina silvopastoril. Los SSP se caracterizan por integrar plantas leñosas perennes, principalmente con potencial forrajero, con pasturas, en diferentes tipos de arreglos con animales (Montagnini, 2015). Se consideran una opción sostenible con alta disponibilidad de forraje y nutrientes (Sotelo-Cabrera et al., 2017). De igual forma, en estos sistemas se pueden usar diferentes especies forrajeras, que pueden ser parte de los diversos arreglos silvopastoriles (cercas vivas, pasturas en callejones, banco de proteína, entre otras). Estas especies han demostrado que tienen valores nutricionales superiores a las gramíneas, que son las que comúnmente se utilizan en los sistemas ganaderos (Buitrago-Guillen et al., 2018).

Sobre la base de la información previamente descrita, se establecieron los siguientes arreglos silvopastoriles, con el fin de brindar experiencias de campo, generar intercambio de conocimientos y promover la adopción de estos sistemas sostenibles para la zona.

Bancos forrajeros. Se establecieron diversos bancos forrajeros, en los que se emplearon especies forrajeras nativas (S. nigra, S. nigra, Physalis peruviana L., S. pyramidalis y Tithonia diversifolia (Hemsl.) A Gray).

A continuación, se detallan temas de manejo para cada una de las especies establecidas: 1) marco de siembra de T. diversifolia, S. nigra, S. peruviana (1 x 1 m) y S. pyramidalis (3 x 3 m); edad de corte de T. diversifolia (80 días), S. nigra (90 días), S. peruviana (75 días) y S. pyramidalis (70 días); 3) rendimiento anual (materia seca) de T. diversifolia (35,5 t/ha), S. nigra (14,4 t/ha), S. Peruviana (0,56 t/ha) y S. pyramidalis (0,76 t/ha). El propósito de este arreglo fue diversificar la oferta forrajera del hato ganadero (fig. 2A).

Figura 2 Arreglos solvopastoriles - A) bancos forrajeros - B) cerca viva doble estrato - C) pastura en callejones - D) cerca viva multiestrato para protección de fuentes hídricas.

Cerca viva doble estrato. Se establecieron las especies A. acuminata, T. diversifolia, S. nigra, S. peruviana, con una separación de 1 m entre líneas y 1 m entre surcos. El propósito de este arreglo fue minimizar la variación de temperatura ambiental, debido al impacto de los vientos, que puede tener un efecto negativo en las pasturas y los animales (fig. 2B).

Pastura en callejones. Se establecieron dos áreas, de 2 800 m2 cada una. De estas áreas, cada una se dividió en 13 franjas, de 12 m de ancho x 20 m largo, delimitadas por dos líneas de especies arbustivas (T. diversifolia y S. nigra), sembradas a una distancia entre plantas de 1 x 1 m. El tiempo de establecimiento de estas especies fue de 210 días. Además de las franjas delimitadas por las líneas de T. diversifolia y S. nigra, se sembró tomate de árbol, a una distancia entre plantas de 3 x 3 m en el área central entre estas dos líneas. Para marcar el área destinada al ramoneo, se establecieron tres líneas de especies arbóreas. Estas especies arbóreas son A. acuminata, Morella pubescens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Wilbur. y Andesanthus lepidotus (Humb. & Bonpl.) P.J.F.Guim. & Michelang., con un marco de siembra de 3 x 3 m. La altura de ramoneo se estableció a los 1,20 m. El propósito de este arreglo fue mejorar la oferta forrajera y permitir el ramoneo en las especies establecidas (fig. 2C).

Cerca viva multiestrato para protección de fuentes hídricas. Se establecieron diferentes estratos arbóreos y arbustivos en función del hábito de crecimiento de las plantas. En el estrato arbóreo se utilizaron diversas especies, entre las que se incluyen A. acuminata, Salix babylonica L, Quercus humboldtii Bonpl. y Cedrela. Estas especies se plantaron a una distancia entre plantas de 20 a 40 m. En el estrato arbustivo se emplearon varias especies, como Sambucus nigra, Tibouchina lepidota Bonpl, Smallanthus pyramidalis y Oreopanax floribundum Kunth. Estas especies se sembraron a una distancia entre plantas de 1,5 y 2,5 m. El propósito de este arreglo fue proteger, regular y mejorar el caudal de fuentes hídricas, así como mejorar las condiciones edáficas del sistema y proveer un microclima adecuado para el desarrollo de especies forrajeras y el pastoreo bajo sombra (fig. 2D).

Franjas en contorno. Se establecieron las especies A. acuminata para estrato arbóreo, T. diversifolia, S. nigra como arbustivas forrajeras y C. clandestinus como pradera, implementadas en contorno de acuerdo con las curvas de nivel del terreno e intercaladas entre ellas. La distancia entre plantas fue de 5 x 5 m para A. acuminata, y 1,5 x 1,5 m en T. diversifolia y S nigra. El propósito de este arreglo fue diversificar la oferta forrajera y mejorar las propiedades biológicas, físicas y químicas del suelo.

Setos perimetrales. Se establecieron las especies S. nigra, T. diversifolia y A. acuminata en una distribución lineal intercalada. La distancia entre las especies arbóreas fue de 10 x 10 m y para las arbustivas forrajeras de estrato bajo fue de 1,5 x 1,5 m. El propósito de este arreglo fue delimitar los lotes con cerca viva, mejorar la disponibilidad y diversidad de forraje y conservar el suelo.

Transferencia de tecnología. Los resultados de la actividad de jornadas de transferencia de tecnología son relevantes por el tipo de procesos participativos que implican, ya que permiten mejorar los estilos de aprendizaje (Rodriguez-Espinosa et al., 2017). En sentido general, los modelos tradicionales de transferencia tecnológica se asocian a instituciones educativas, organizaciones descentralizadas o de carácter privado, donde se establecen, básicamente, días de campo. En estos un productor asimila tecnologías implementadas, y luego no tiene la claridad de cómo establecer o implementar en sus predios.

Se estableció como estrategia fomentar la adopción de tecnologías con metodologías de transferencia de doble vía, al mostrar indicadores reales de costos de producción y el sistema de adopción más adecuado, según las condiciones de cada predio.

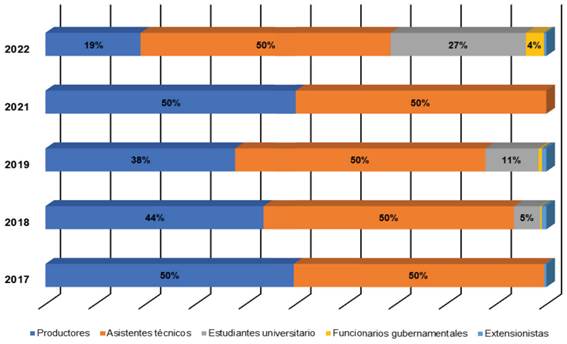

De esta forma, el establecimiento de módulos representativos de SSP propició la capacitación de 1 970 beneficiarios entre 2017 y 2022, con el uso de metodologías para la difusión de la información: días de campo, jornadas de capacitación a universidades e instituciones de educación, giras técnicas, entre otras. Entre los capacitados, 40 % fueron productores, 50 % asistentes técnicos, 9 % estudiantes universitarios, 0,5 % funcionarios gubernamentales y 0,5 % extensionistas (fig. 3).

Con respecto a la baja participación de los extensionistas en el proyecto “Mejoramiento de la oferta forrajera, optimización de los sistemas de alimentación y aseguramiento de la calidad e inocuidad de leche en el trópico alto del departamento de Nariño”, es relevante destacar que el proyecto se enfocaba en dos niveles de participación: uno directo, compuesto por productores ganaderos y asistentes técnicos y, uno indirecto, donde se suponía que los participantes fueran extensionistas ganaderos. De acuerdo con las percepciones obtenidas en las diversas jornadas de transferencia de tecnología, se pudo constatar que el extensionismo ganadero en este departamento es un componente poco trabajado por los diferentes actores de la cadena láctea, lo que contribuyó a la poca participación de estos en las diferentes jornadas de capacitación.

Como se ha podido comprobar, los SSP se consideran una opción para la restauración de paisajes degradados de alta montaña (Bacca-Acosta et al., 2022). Sin embargo, la adopción de este tipo de tecnologías ha sido mínima, debido a la carencia de espacios de transferencia y vinculación de tecnología, donde los diferentes actores asociados a la cadena de valor láctea puedan evidenciar las ventajas de este sistema. También se añade la falta de conocimiento en el uso y aprovechamiento de la unidad agrícola (Navia et al., 2017).